Il 19 luglio 2019, a Milano, la redazione di Arabeschi ha incontrato l'artista e poeta Emilio Isgrò. Il maestro ci ha accolto, con un caffè e le sue storie, nel salotto della sua abitazione/archivio – dallo scorso marzo ufficialmente trasformata nell'Istituto Scilla e Emilio Isgrò. Una visita guidata nelle sale dove sono state allestite alcune delle sue più importanti opere e, a seguire, una densa conversazione su Dio, l’immagine, la poesia, il teatro, il romanzo e la politica, ci restituiscono la figura del ‘cancellatore’ che dagli anni Sessanta nutre il mondo dell’arte con una poetica incisiva, ironica e sempre protesa all’umano.

Così tra i ricordi del passato, che riaffiorano con l’Orestea di Gibellina e il suo ultimo romanzo, Autocurriculum, Emilio Isgrò ci racconta il suo modo di concepire l’arte, come poeta scrittore e artista visivo, sempre impegnato a interrogare la contemporaneità e a raccontare il sentimento del mondo senza mai abbandonare lo slancio, il tratto distintivo, della sua cancellatura.

1. La poetica della cancellatura: origine di un linguaggio verbo-visivo

D: Per lei è nata prima l’immagine o la parola?

R: Mah, a sentire i libri sacri, la parola.

D: All’inizio della Genesi, però si legge: «Dio creò a sua immagine». Questa parola ‘immagine’, non le fa pensare che, forse, è nata prima l'immagine della parola?

R: Lei sa qual è l’immagine di Dio? Non è quella del Signore con la barba e il bastone, né l’immagine di un San Giuseppe più maestoso. L’immagine di Dio non la conosciamo. Tanto è vero che la religione ebraica non vuole le immagini, proprio perché nessuno abbia la tentazione di rappresentare l’immagine di Dio. Solo se tu non vedi Dio come qualcosa…

Forse noi somigliamo a Dio, dentro di noi. Ma speriamo che Dio non somigli a noi.

D: Lei ha definito la cancellatura «un segno che ha individuato i limiti e la fragilità della scrittura e che si è trasformato nella possibilità di rinascita e di ricostruzione di discorsi umani». Quando ci ricorda della sua nascita come artista, ovvero nel periodo in cui alla fine degli anni Sessanta lavorava a Venezia per il Gazzettino, racconta di quel frammento di articolo di Giovanni Comisso zeppo di cancellature. La cancellatura infatti è un segno che appartiene alla scrittura ed è nato nella quotidianità, diventando poi gesto poetico, letterario e visuale. Un linguaggio, dice lei, e non uno stile. Come sceglie la cancellatura? C’è un discorso semantico o un aspetto più istintivo?

R: Per quanto riguarda l’episodio, spesso citato, dell’editing fatto all’articolo di Comisso – in cui avevo visto che il pezzo delle cancellature da me operato era più forte della stessa scrittura – ecco, questo episodio non è del tutto vero. L’ho raccontato perché i giornalisti capissero, attraverso una mezza verità e una mezza bugia, che spesso le cose nascono per caso.

In effetti la cancellatura non è nata per caso. È nata da una mia riflessione sul destino della parola umana nell’era della comunicazione mediatica. Laddove prevale sempre di più l’elemento visuale e si offusca sempre più l’elemento della comunicazione verbale, che destino ha l’uomo? Potrà comunicare? Potrà parlare ancora? Questa è una domanda di tipo antropologico-filosofica, prima che artistica. È chiaro che non essendo né un antropologo né un filosofo ho potuto dare solo una risposta artistica, cioè di tipo intuitivo/istintuale. Ciò non significa che non ci sia dietro una lunga riflessione.

Quindi ci sono due elementi. C’è la capacità istintiva di vedere il problema e poi l’istinto dell’artista. Questo non ha bisogno di farsi troppe domande: a un certo punto le fa agli altri, quando non può rispondersi da solo. L’arte fa domande ma non dà riposte.

D: E qual è il rapporto la cancellatura ha avuto con il Gruppo 70 e la Pop Art?

R: I miei rapporti con la poesia visiva sono storici. Non solo ci sono stati indubbiamente ma per molti anni sono stato considerato uno degli interpreti più in vista di quel movimento. In effetti, come ha scritto qualche critico, io e altri poeti visivi intendevamo per ‘poesia visiva’ qualcosa di diverso. Se paragonate il mio lavoro a quello dei miei amici fiorentini, Gruppo 70, non è la stessa cosa. Questo non significa che io non abbia considerato con attenzione quella proposta, della quale fui ritenuto uno dei personaggi più in vista. Sennonché, poco prima della metà degli anni Settanta, ritenni di liberarmi di un’appartenenza che per me era un peso perché – pur con tutto il rispetto per i miei amici Miccini, Pignotti – non condividevo le loro ipotesi.

Mi sembrava un po’ troppo legata alla Pop. Se guardate la mia opera Jaqueline, è esattamente il contrario. Laddove prevaleva il pieno, l’ho svuotato. Si direbbe con una parola più mia: l’ho cancellato. In effetti ho ‘svuotato’ quel pieno. Perché, nel momento in cui realizzavo la possibile fine della comunicazione verbale, cioè della parola, ho capito che, attraverso la Pop, stava per spegnersi anche l’immagine. C’era un pieno di immagini pericolosissimo, che era tipico della società americana. Intendiamoci: in America c’erano artisti importantissimi, egregi, ma ho sempre pensato che l’arte veramente potente sia quella che si è chiusa con Rothko. Con la Pop Art inizia la decadenza dell’arte americana, portandoci oggi a degli esiti estremi. Perché finisce? Perché l’arte americana fino a quel momento poggiava su un ramo europeo: era un’espressione della cultura occidentale, nel senso migliore del termine. Del resto artisti come Klein, o lo stesso Rothko, avevano un’appartenenza di origine europea, talvolta perché ebrei in fuga dalle persecuzioni come il secondo, e quindi con una cultura sottile.

Con la Pop Art, non vorrei esagerare, si assiste, nei casi più deteriori, a una specie di trumpismo ideologico ante litteram. È il momento in cui gli americani per la prima volta affermano di voler fare da sé, da soli – che detto da Kennedy fa onore alla società americana, ma detto dagli epigoni della Pop Art sta provocando anche il disastro politico. Quindi bisogna capire, riflettere e dire, pur con tutto il rispetto per i nostri amici americani, che l’arte americana non è che trainante verso il basso.

D: Evidentemente è una questione legata alla comunicazione. In merito al fatto che lei esprima questa incomunicabilità attraverso la cancellatura, come si orienta quest'ultima oggi nei confronti del caos totale delle immagini e delle parole o dei virus della comunicazione (come la post-verità e le fake news), ovvero rispetto al contemporaneo?

R: Direi che la cancellatura è nata negli anni Sessanta quando ancora la comunicazione non aveva assunto le dimensioni che ha assunto oggi. La direzione però era già chiara. Se oggi la mia esperienza è più condivisa di un tempo, è dovuto al fatto che tutti hanno capito in che mondo viviamo, per cui la cancellatura è diventata di estrema contemporaneità e in sincronia col contesto in cui viviamo. È uno strumento per liberarsi dal torpore e dalla violenza dei media, più o meno chiaramente o oscuramente orientati.

Prendiamo, per esempio, le notizie che sono su internet e che ognuno di noi può digitare. Chi le manda? Chi le invia? Se non conosci la fonte di una notizia, potresti non sapere con chi stai parlando. Potrebbe venirti il dubbio che il tuo corrispondente dall’Australia possa essere un robot. Il contatto umano è sempre stato fondamentale e si è perduto. La gente sta davanti al computer coltivando la propria solitudine disperata. La cancellatura segnala tutto questo.

D: Quindi la cancellatura come ha dichiarato lei con un’analogia può ancora «stare alla morte come la calce alla peste»?

R: Si, la cancellatura sta alla morte: la morte della parola, la morte delle differenze, la morte delle libertà umane. La cancellatura in effetti non chiude le porte del linguaggio. Le apre, fingendo di chiuderle.

2. Vestire l’Orestea: il teatro tra scrittura e messa in scena

D: La scrittura drammaturgica è, per sua stessa definizione, necessariamente incompiuta: per essere completa deve cioè essere considerata insieme alla sua controparte visuale, la messa in scena. Nel caso dell’Orestea di Gibellina che rapporto si è instaurato tra la sua drammaturgia, le rovine della città, riferimento costante in tutta l’opera, e le scenografie realizzate da Arnaldo Pomodoro per lo spettacolo?

R: Lì la scenografia nasce con la stessa drammaturgia. Ho scritto il testo per quello spazio. La scenografia era il terremoto stesso, sul quale ho proporzionato tutto ciò che la parola poteva dire. Non per caso avevo fatto le esperienze di scrittura verbo-visiva che conoscete.

Ho voluto Pomodoro personalmente. Siamo amici e lo stimo. Pensai, quando lui mi offrì il suo aiuto, che le sue sculture – perché tali sono – avrebbero funzionato perfettamente in quello spettacolo tetro. Quindi feci un calcolo teatrale: l’efficacia della comunicazione. Lo splendore delle opere di Pomodoro interagì perfettamente con quello che volevo fare.

D: Secondo il suo Breviario di Drammaturgia, la lingua per essere poetica deve essere travestita, deve essere resa cioè una lingua artificiale. Spesso a scapito di una sequenzialità narrativa: pensiamo ai testi dei suoi romanzi, ma anche di teatro, che sono spesso frammentari, pieni di esplosioni, di accelerazioni o dirottamenti provocati da giochi linguistici. Cosa significa per un poeta visivo vestire la lingua per il teatro?

R: Ho sempre sostenuto che il ‘Gran Teatro’, come lo chiamavano i francesi, adoperava non a caso spesso una lingua in versi, proprio per segnare i tempi dello spettacolo con più efficacia. E si chiedeva al drammaturgo un linguaggio di tipo poetico, non prosastico, proprio perché il linguaggio in versi dava, non tanto un’artificiosità – forse mi sono espresso male, se l’ho detto – ma quel tanto di travestimento che nel teatro esiste, anche a livello linguistico. Il cosiddetto ‘Teatro del Novecento’ abolisce il verso, tranne in pochi casi e quando lo adotta, per esempio in Eliot, diventa un equivoco che non è sempre un teatro accettabile. Con Gibellina, scegliendo di usare il dialetto negli anni Ottanta, ho dato un tipo di travestimento che sembra del tutto naturale. Ho ricreato il clima della tragedia greca, liberandolo dagli orpelli neoclassici o liberty che il teatro aveva avuto fino a quel momento in Sicilia.

Con il Teatro Greco la Sicilia ha una grande responsabilità perché può dare un contributo culturale fortissimo. Diciamo che questa funzione non viene sempre ottemperata dai teatri siciliani. Con tutto il rispetto che ho per i miei amici grecisti, il teatro va scritto dai drammaturghi. Bisogna saperlo scrivere. E di tutte le attività che ho conosciuto, il teatro è tra le più difficili, se non la più difficile. Bisogna conoscere i tempi. Perché solo se il testo è forte, può legare le mani al regista, nel senso migliore del termine, o può costringere un attore a trovare il giusto tono di una battuta, senza l'uso della didascalia. Non si può dire a un attore come dire una battuta, ma bisogna scriverla in modo tale che capisca come farlo.

Tanto è vero che, faccio una piccola digressione, se il Teatro del Novecento è scritto in genere da narratori – compreso Pirandello, che è un grandissimo drammaturgo – è anche vero che spesso gli attori i testi li frammentano come se fossero versi, proprio per poterli enfatizzare, recitare in maniera spettacolare. Nel Novecento l’immagine è diventata rutilante, pensate ai film di Ėjzenštejn. Il testo teatrale non è più quello di Shakespeare o di Schiller. È diventato piatto, riflessivo. È stato un peccato aver perduto una certa nozione di drammaturgia.

Quando ho fatto lo spettacolo di Gibellina, lo feci anche con l’intenzione di dare un contributo a una drammaturgia che in qualche modo rinnovasse sé stessa.

3. L’esperienza della narrazione, dal romanzo sperimentale all’autobiografia

D: Nel 1975 aveva scritto l’Avventurosa vita di Emilio Isgrò e aveva costruito il romanzo, che era molto piaciuto al Premio Strega, attraverso ricordi, aneddoti, frammenti raccontati da terze parti ma senza mai giungere a una trama vera e propria o a un io definito. Qual è la differenza tra quest’opera e l’Autocurriculum, che invece Salvatore Silvano Nigro commenta come un romanzo, una cronaca picaresca, di un siciliano che lascia la sua terra per confrontarsi con il mondo? E quale la necessità che l’ha spinto a tornare a riparlare in qualche modo di sé o del suo io, che forse in entrambi i casi è stato cancellato?

R: L’Avventurosa vita è chiaramente un romanzo sperimentale. Quello che allora si diceva un ‘romanzo d’avanguardia’, pur non avendo le stigmate di un romanzo tale. Se vedete un’opera del Gruppo ’63 e la mia infatti, c’è una bella differenza: nella mia si capisce tutto. C’è una comunicazione apparentemente allargata e aperta. Questo personaggio viene raccontato da tutte le parti ma sfugge. E nonostante questo la lettura può proseguire con fervore.

Perché il romanzo funzionava? Perché la gente poteva scambiarlo per una storia vera. Questo è il paradosso. Molta gente è cascata nella trappola, la critica e lo stesso pubblico, a volte. Tanto che ci sollecitarono a partecipare al Premio Strega, anche se poi non lo vollero più.

Con Autocurriculum, dove è tutto vero, la gente pensa che sia falso, pensando al contrario che il primo romanzo fosse quello vero. Questa ve la dice lunga sulle situazioni contraddittorie che può creare l’arte. Ma è proprio quando scambi le cose vere per false e viceversa che deve scattare l’allarme. Allarme che solo l’arte può dare.

4. La Sicilia nelle opere di Emilio Isgrò

D: Nelle sue opere c’è da sempre presente la Sicilia. Polifemo è il titolo di un suo romanzo. L’Orestea, ne abbiamo parlato, l’ha narrato in siciliano. Quando, lontano dalla sua terra, si trova a Venezia e comincia a lavorare alla cancellatura, Lei confessa che, dentro di sé, lavora al problema della comunicazione in Gorgia da Lentini. A Milano, i suoi riferimenti erano Quasimodo, Vittorini e sicuramente c’è del Pirandello nella sua poetica. C’è un carattere siciliano, uno stile siciliano, nella sua arte e nelle sue opere?

R: Io credo che ci sia, ma attenzione. Io non sono un sicilianista, come il mio amico Consolo o lo stesso Camilleri, che – secondo me – è stato uno scrittore molto più importante di quanto si sia voluto riconoscere. Uno scrittore – diciamo pure – con problemi non sperimentali, ma che, in fondo, è riuscito, con la sua scrittura affettuosamente cordiale, a veicolare un linguaggio che altri non sono riusciti a fare. Ecco! Quel linguaggio è un ‘artificio teatrale’, ma nel senso migliore. Recupera il linguaggio teatrale che adottavano gli attori siciliani degli anni Dieci e Venti del Teatro San Carlino di Catania, compreso Angelo Musco e Nino Martoglio. Di questo nessuno si accorge mai, nemmeno la sua ‘fonte’ critica. È il linguaggio della piccola borghesia isolana che parlava male l’italiano e italianizzava il dialetto. Era il ceto medio. Agli spettacoli del San Carlino andavano anche l’artigiano o il contadino che aveva i soldi per pagarsi il biglietto. Ma quello è il linguaggio di Camilleri e lui lo ha saputo adottare magistralmente. Ora è chiaro che in una produzione fluviale ci sono dei momenti più alti e dei momenti più bassi, quindi non si può far carico a Camilleri di non aver scritto solo dei capolavori. Qualche volta non assurge ai livelli, ma la sua produzione è comunque un esempio di ciò che la Sicilia può dare nei suoi esempi migliori. Non ho capito mai la diffidenza della critica, anche se, certo, può provocarne: io l’ho conosciuto da giovane, quando ancora faceva il poeta, e riconosco che talvolta può apparire facile. È chiaro che lui, questo, lo sa. A volte però i suoi impianti narrativi sono davvero magistrali.

5. L’arte come scelta politica

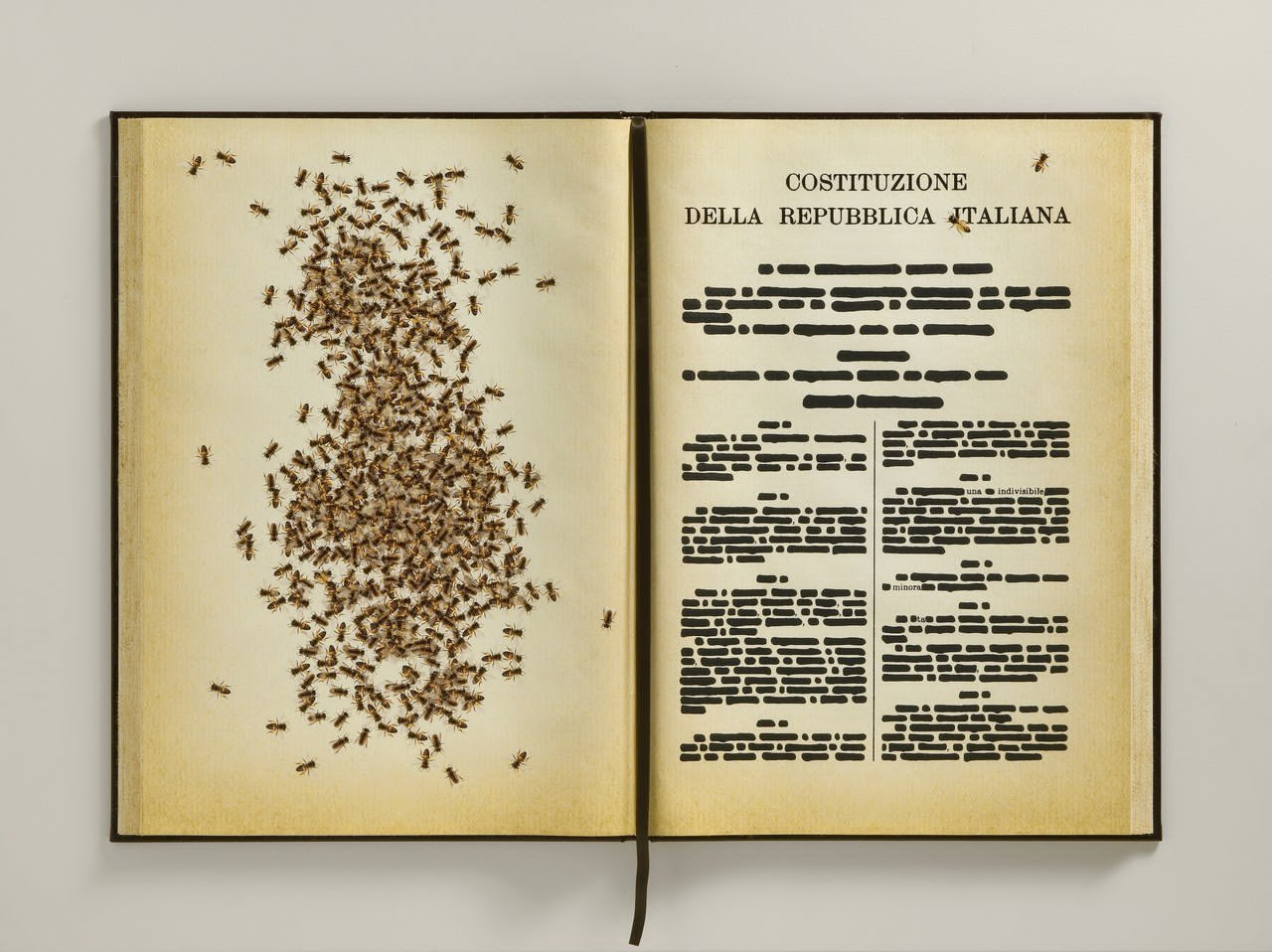

D: All’interno delle sue opere è possibile rintracciare un certo discorso politico e una sensibilità impegnata: le carte geografiche che ridisegnano o cancellano i confini del pianeta, le cancellature dei grandi personaggi ‘cancellati’ della storia, la cancellazione della Costituzione o del debito pubblico, fino all’opera che dedica a Leonardo Da Vinci sulla battaglia di Anghiari che riprende dall’Enciclica di Papa Giovanni XXIII. Lei ritiene che l’arte sia sempre politica? Che debba necessariamente essere politica? O c’è dell’arte che non lo è?

R: Lei pensa che ci sia qualcosa di non politico? Tutto è politico. Ma da questo a trasformare il vivere in un panpoliticismo… Anche una scelta d’amore è una scelta politica: stai con chi va bene per te. Quindi è una scelta di comunità o di comunione. Credo che l’arte non debba impegnarsi politicamente perché è essa stessa politica. Prendiamo un artista come Koons, senza dare necessariamente giudizi di gusto e di predilezione. È il massimo del disimpegno? No, perché è il massimo dell’impegno per il tipo di società nella quale crede, anche se di un certo tipo. Lei pensa che gli artisti che facevano le statue greco-romane ai tempi di Hitler non fossero impegnati? Erano impegnati in un altro modo. Generalmente pensiamo che l’arte impegnata sia un prodotto di sinistra, ma non è vero. C’è anche un’arte di destra.

Dico, però, che l’arte è la più alta forma di politica, perché nel momento in cui crollano i valori politici e quindi ideologici, si configura come unico punto fermo. È per questo che l’arte sta assumendo di nuovo un’importanza che prima non aveva. La gente crede all’arte di più e le chiede autenticità.

Io ho dell’arte un’idea diversa. Credo che l’arte debba produrre un profitto non finanziario ma culturale, che poi torna a produrne uno economico.

6. Moby Dick e Quel che resta di Dio

D: Nella sua prossima cancellatura c’è Moby Dick. Nel romanzo di Melville c’è un personaggio che ad un certo punto, con una frase, tenta di far desistere il capitano Achab da questo folle inseguimento. E dice: «Moby Dick non ti cerca. Sei tu che stai inseguendo lei, che cerchi lei». Questo suo prossimo lavoro è una sua ricerca dell’assoluto, dell’origine del male che appartiene a tutti noi, della lotta eterna con il bene? Lei si sente come il capitano Achab? E poi perché per riflettere sul linguaggio del contemporaneo ha scelto quest’opera?

R: Per più di una ragione. Una di queste è che il romanzo di Melville, come il romain di Edgar Allan Poe, nasce in un momento in cui anche un personaggio come Baudelaire poteva leggere la letteratura americana e ritrovarvi sé stesso. Non c’era l’estraneità che c’è oggi tra le due culture. Se pensate che nella prima pagina di Moby Dick c’è la frase «call me Ishmael», lì ho trovato anche il nome di Seneca. Quindi ho riformato la parola facendo un letter «call me Seneca»: un personaggio della latinità che allora gli americani conoscevano bene. Quindi c’erano rapporti culturali non di estraneità.

Intendiamoci il fenomeno Trump è transitorio e l'America è un grande Paese da cui abbiamo anche da imparare. Solo che un’artista impara anche dissentendo. Io ho dissentito dalla Pop Art non perché fosse un fenomeno americano o poco valido. Ma se uno non sa reagire alle idee più radicali, significa che uno non sa discutere e non sa ribattere. È solo dalla discussione che nascono forme d’arte nuove.

Per esempio, se gli stessi europei avessero discusso da subito l’arte americana, oggi non avremmo certi fenomeni d’artisti come i Post Pop che fanno degli oggetti, anche carini. Così come ci sono i romanzi di consumo, c’è l’arte di consumo e quella va bene per chi non ha la cultura sofisticata che hanno altri popoli.

D’altra parte, c’è da dire un’altra cosa. Non è che il parlare a troppi significa scadere di livello. Il mio tentativo personale è stato quello di mantenere un livello altissimo per un’arte che non escludeva pregiudizialmente nessuno. Ho fatto un discorso di comunicazione che però era un discorso sulla comunicazione. Invece nell’arte spesso viene fatto un discorso di pura comunicazione. E se nell’arte non c’è un discorso critico si finisce per scambiarla per la realtà. E questo crea disastri.

D: Ci sa dire qualcosa sulla sua prossima pubblicazione, la raccolta di poesie Quel che resta di Dio?

R: È un libro che, per dire la verità, va letto per intero. È tutto costruito parola per parola. Ho scritto molti libri di poesia e ho debuttato come poeta. La mia attività di artista visivo ha giustamente fatto dimenticare questo aspetto. Dico ‘Giustamente’ perché l’ho assecondato. Avevo una mia strategia. E qual era? La gente sarebbe stata costretta a vedere la complementarietà dei miei testi letterari esattamente nel momento in cui la cancellatura si sarebbe affermata come cardine portante del mio lavoro. Questo perché vanifica tutti i codici: quello verbale, quello visibile. Tutto si può cancellare! Non puoi scrivere se non conosci una lingua ma certamente si può cancellare.

7. Essere o non essere Emilio Isgrò

D: Le chiedo, un po’ per ironia, se si dichiara di essere o non essere Emilio Isgrò in questo momento?

R: In questo momento sono un artista che il pubblico, a torto o a ragione, considera una persona saggia. Forse per le esperienze che ho attraversato. Per cui godo di una credibilità, non so quanto meritata. Spero che sia per il mio lavoro. Sarà proprio per questo che la gente mi chiede di essere Emilio Isgrò. È quando la gente ti chiede qualcosa che puoi agire come artista, sapendo che il tuo presunto protagonismo è anche quello degli altri. Puoi esercitare il tuo narcisismo quando non affoghi nello stagno. È chiaro che un artista deve essere un po’ Narciso, un po’ egoista come tutti gli uomini o deve farsi rimproverare dalla moglie perché non chiude le luci. Io, infatti, preferisco la compagnia dei miei amici a quella di altre persone. Ho degli amici così detti ‘importanti’, di cui vado orgoglioso, ma sono tutti come me. Questa è una cosa tipica di noi siciliani: prediligere gli affetti agli effetti.