Il 10 marzo 2014 la redazione di Arabeschi ha incontrato a Milano, nel suo studio, Ferdinando Scianna, che per più di due ore ha parlato del suo rapporto con la letteratura, con la scrittura e con l’oggetto libro. La sua «radicata concezione narrativa della fotografia», che lo ha condotto a sperimentare suggestive e interessanti forme di racconto fototestuale, ne fa uno straordinario esempio di ‘doppio talento’ e una figura unica nell’ambito del panorama fotografico contemporaneo.

Qui di seguito la trascrizione integrale dell’intervista.

Riprese audio-video e montaggio: Salvo Arcidiacono, Gaetano Tribulato; Grafica e animazioni: Gaetano Tribulato.

D: Il suo rapporto con la letteratura è stato da sempre molto intenso già a partire dall’esordio in collaborazione con Leonardo Sciascia: come si gioca per lei questa scommessa della relazione fra fotografia e narrazione?

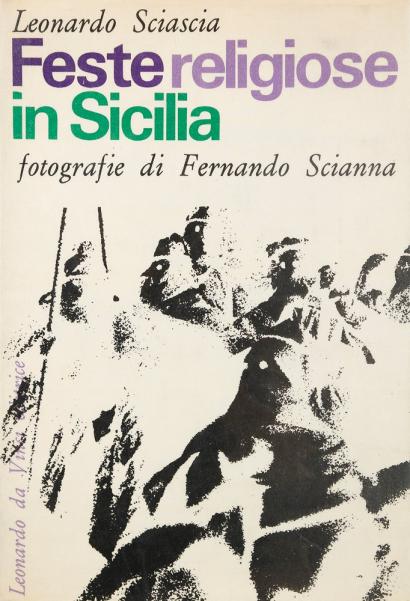

R: Io ho avuto grande fortuna nel rapporto con la letteratura ma anche una grande difficoltà nel rapporto con la scrittura. Il rapporto con la letteratura nasce dalla mia storia di fotografo, che trova in Leonardo Sciascia il mio interlocutore fondamentale. Quando ho avuto la fortuna di cercarlo e di incrociarlo lui ha avuto nei confronti di quello che io stavo già facendo da un paio d’anni, quello che io chiamo un ‘effetto retroattivo’, perché mi ha fatto capire che io non stavo facendo un lavoro di tipo antropologico-documentaristico ma, bontà sua, diceva: «di racconto, narrazione». Poi c’è stata la costruzione di quel primo libretto, libretto che quando era piccolo era più grande di quello grande. [Feste religiose in Sicilia, Leonardo, 1965]

La struttura di quel libro l’abbiamo fatta insieme. Veniva naturale, perché si trattava di fare un libro nel quale mettevamo insieme dei piccoli reportage su varie feste, quindi era come fosse un’antologia di racconti visivi. E c’era il testo di Sciascia, prima. Però col tempo io, e anche altri, ci siamo resi conto che quel testo non era una prefazione, era consustanziale al libro. Era in un certo senso, per me che avevo vent’anni, addirittura al di sopra delle mie possibilità di gestione di questa visione delle cose, perché la mia enciclopedica ignoranza, che ancora impera, allora era ancora più ciclopica. Ma, per esempio, nella struttura del libro Sciascia aveva fatto precedere ciascuna delle serie sulle feste da un ‘gesto letterario’, per cui c’era un piccolo poema popolare, il retro di un santino, una citazione, a parte quel bellissimo finale con Pascal: quindi il libro si strutturava come un libro letterario. Era come se fosse un libro di racconti che poteva anche essere visto come un libro di antropologia, in definitiva. Così, però, non era, perché la mia scelta snobistica – io sono riuscito ad essere snob prima ancora di avere gli strumenti per esercitare dello snobismo – era quella di non andare a certe feste importanti come il festino di Palermo, la festa di Sant’Agata, i misteri di Trapani, perché erano turistiche. Solo qualche asino che sbagliava strada passava da quelle parti, però io cercavo proprio l’autenticità. Quindi questo libro si presentava come un libro di racconti.

A parte tutto, ovviamente, la ragione fondamentale di questa scelta, da parte dell’editore, riguardava il fatto che, nonostante Leonardo Sciascia al momento dell’uscita di Feste religiose in Sicilia non fosse ancora il Leonardo Sciascia che diventò dopo, la copertina del libro diceva «Leonardo Sciascia Feste religiose in Sicilia con fotografie di Fernando Scianna» (neanche Ferdinando, perché tutti mi chiamavano Fernando), per cui era visto e recepito come un libro di Sciascia.

A me non ha mai dato nessun fastidio, nonostante me lo chiedessero. A me andava bene così, anzi, per me era incredibile, a vent’anni, avere un dialogo di questo tipo. Quindi, diciamo che la letteratura, o comunque una certa impostazione del racconto fotografico in termini letterari, nasce con la mia stessa storia di fotografo e nasce con la mia stessa storia di rapporti che ho intrattenuto con i libri. Probabilmente la mia ossessione per i libri è anche quello. «Qualunque cosa che abbia un minimo di senso prima o poi finisce in un libro», diceva Alberto Savinio. Io faccio sempre una battuta cretina, nei miei dialoghi pubblici, e dico «persino Dio per farsi conoscere ha dovuto dettare un libro, altrimenti chi diavolo saprebbe che esiste?». Addirittura «Dio è il Libro», dicono gli islamici. Mein Kampf è un libro. Scrivono tutti i grandissimi figli di puttana, tutti i grandi poeti, tutti quelli che hanno qualcosa di importante da dire o, ahimè, nella società di massa anche quanti non hanno niente di importante da dire.

Quindi, quando dico libro non ho mai fatto una distinzione. Dopo cinquant’anni che faccio questo mestiere, mi sono accorto che questa è una distinzione che gli editori continuano a fare: esistono gli editori di fotografia ed esistono gli editori di letteratura, saggistica, eccetera. Gli editori ‘classici’ non sanno dove mettere i libri di fotografia, o hanno una apposita sezioncina. Tra l’altro, una delle caratteristiche dei libri pubblicati dagli editori di letteratura è che sono stampati male: «ah, ma poi costa caro», «ma sai, con questa carta non può che venire così». C’è un’assunzione a priori del fatto che se si tratta di immagini puoi pubblicare un libro pieno di refusi, come se fosse una cattiva traduzione da un classico e questo non ha importanza perché, in definitiva, sono fotografie. Non è un fatto tecnico, è un fatto culturale, conseguenza di una certa maniera di concepire le cose. D’altra parte, se proprio la vogliamo pigliare da lontano, per esempio, la graphic novel – io non ne sono un fanatico – non è stata scoperta, promossa e rivelata dagli editori di letteratura. Gli autori si sono dovuti fare, loro, le case editrici per pubblicare queste cose. Dopodiché anche gli editori di tradizione, fino ad un certo punto, l’hanno assunta nel loro panorama. Questo per dire che, in un certo senso, se tu fai il fotografo ti trovi in una situazione ambigua, dal punto di vista del rapporto con la letteratura.

D: Prendendo spunto dalla prospettiva da cui partono gli Incontri con la fotografia da lei ideati e coordinati che si terranno nell’auditorium di Roma dall’11 marzo in poi, quali rapporti intrattiene (e ha intrattenuto in passato) la fotografia con le altre forme di rappresentazione artistica e con gli altri saperi? Il suo essere «arte media» (come sosteneva Pierre Bourdieu) dà alla fotografia una posizione privilegiata di dialogo (anche solo potenziale) con le altre forme di rappresentazione del mondo?

R: Normalmente quando mi chiedono cosa sia per me la fotografia io dico: memoria e racconto; allora se è racconto ci mettiamo davanti al fuoco e ti racconto qualcosa. Oppure lo metto in un libro. È un racconto. Quindi, io lo vedo in termini letterari. Mi sembra più utile dei confronti tra fotografia e pittura perché se tu guardi le fotografie allo stesso modo con cui guardi la pittura, a parte il malinteso profondo che c’è in questo, è comprensibile che si tratta sempre di immagini, quindi la gente le vede allo stesso modo. Però fino ad un certo punto. A parte l’ambiguità propria della fotografia, che certamente è strumento nuovo di documentazione, di apertura, nato dalla nuova concezione scientifico-documentaristica del mondo, ma bisogna chiedersi come mai questa cosa, che non c’è stata per i 4000 anni in cui gli uomini hanno prodotto racconti, immagini e cose di questo genere, ad un certo punto viene fuori: o questa cosa ha una sua peculiarità, una sua novità, una sua ragion d’essere, un suo perché insito nel suo stesso uso o nelle sue possibilità espressive e narrative, oppure è evidente che se ne poteva fare a meno. Se dobbiamo guardare alla fotografia come alla pittura, allora dov’è la novità? La pittura c’era già. C’è per caso stato il fotografo che può essere definito il Rembrandt della fotografia? A me non pare. Ogni tanto c’è qualche imbecille che dice: «quello lì è l’Omero della fotografia». Ma vogliamo scherzare? Una cosa che ha neanche centottant’anni di vita e che è già morente… Tra l’altro con questa intervista non facciamo altro che celebrare questo sontuoso funerale della fotografia… Bisogna tenersi sul proprio.

Anche perché se ti metti su quel terreno non hai possibilità di proporre qualche cosa di nuovo, di specificamente legato al tuo linguaggio, che produca questa differenza che la fotografia ha prodotto nella comunicazione degli uomini. Ora, certo, siccome è immagine, la guardiamo come la pittura. Adesso la fotografia, io sostengo, ha finito col perdere, per eccesso di successo, il suo ruolo storico di comunicazione e racconto del mondo. L’idea era che doveva essere un ponte; così la pensavano i cosiddetti inventori, anche se poi non è stata un’invenzione, è stato un mettere insieme delle cose che già si sapevano. Come io dico sempre, Alberto Savinio avrebbe commentato: «in quel momento gli uomini avevano bisogno della fotografia, allora l’hanno tirata fuori». Lui sosteneva addirittura che i Greci avrebbero potuto inventare l’aereo. Se avevano potuto misurare la circonferenza della Terra e poi hanno perso tempo a riconsiderarla piatta, dopo aver capito come stavano le cose, evidentemente in quel momento non gli serviva. Però la fotografia, con la nascita della società industriale, della società di massa, serviva. Tant’è vero che all’inizio era su metallo, cioè, cercavano il cliché, perché si trattava di stamparle queste cose. Però sempre ambigua è stata: la calotipia, la bellezza e cose di questo genere. Se tu la guardi come pittura è comprensibile, perché siamo entrati nel territorio del tramonto di quel ruolo. Siccome quel ruolo è tramontato, allora ne utilizziamo la buccia: oggi quando tu pigli una fotografia, la stampi grande e la attacchi al muro, tu ne guardi la buccia. Perché, effettivamente, ci può essere una bella fotografia di mele e se anche il quadro di Cezanne è un dipinto di mele, non è la stessa cosa, perché Cezanne poteva dipingere a memoria e il fotografo non può dipingere le mele a memoria. O ci sono le mele o non c’è la fotografia. E questa qui non è una cosuccia da niente. È determinante. Nessuno si porta il disegno del proprio padre nel portafogli, però si porta la fotografia di suo padre, addirittura del cane che gli è morto quando era bambino, della fidanzata o del fidanzato. Perché la fotografia contiene questa sorta di mistero magico-scientifico: c’è questa traccia, che è qualcosa di tragico, come diceva Barthes. Ora, questa cosa a me pare eminentemente letteraria, perché se noi di un fotografo diciamo che è un paesaggista, un fotografo di natura morta o di ritratti lo facciamo perché recuperiamo le categorie che sono state utilizzate dal pensiero intorno all’arte, intorno ai manufatti artistici, per cui questo è servito a capirsi, a distinguere gli approcci. Già era una cosa cretina in rapporto alla pittura. Antonello Da Messina probabilmente non ha dipinto soltanto paesaggi, però nella sua Crocifissione c’è un paesaggio meraviglioso. Non esiste questa distinzione. In fotografia poi è particolarmente comica. Se tu dici: «io sono un fotografo di moda», che vuol dire? Se tu vedi un bellissimo paesaggio non lo fotografi perché lo fanno i paesaggisti e non è roba tua? Questo, soltanto sul piano delle stupide distinzioni. Se poi tu la guardi appunto come struttura formale, in cui recuperi il valore simbolico dell’immagine, certo, un’immagine è possibile. Gli strumenti soggettivi per produrre una fotografia, come diceva Mario Praz, sono talmente tanti che se ne può parlare come di un arbitrio, allo stesso modo con cui si può parlare di un arbitrio per un dipinto. Ma fino ad un certo punto, perché l’arbitrio arriva sino alla relazione tra l’oggetto e l’immagine: se tu togli l’oggetto non c’è più immagine. Nella pittura, invece, in un certo senso ne prescinde.

La natura fondamentale della fotografia è quella di strumento tecnologico-culturale che costruiva, agli albori della società di massa e della società industriale, un ponte tra noi e la realtà. C’era una necessità, in questa nuova idea scientifica, di misurare il mondo, tant’è vero che nel giro di quindici anni c’era gente che fotografava le isole Marchesi. La cosa affascinante della fotografia è che veicolava contestualmente il documento e il mito. I primi fotografi andavano a fotografare le orme di Nostro Signore, in Galilea. C’era stato Napoleone che s’era portato i disegnatori in Egitto, c’era stata la mania dell’Egitto, tanto che Flaubert e Maxime Du Camp sono partiti con la macchina fotografica a fare le foto. Questo cambiava moltissimo le cose, perché una cosa sono i disegni di una piramide e un’altra è la fotografia di una piramide. Se c’è un arbusto nella fotografia si vede, un pittore lo può togliere. Il fotografo lo utilizza formalmente, oppure non se n’è neanche accorto e lo vede nella fotografia (a volte può essere questo). Poi c’è la portatilità di cui parlava Oliver Wendell Holmes. Tu fotografi la stele di Rosetta, te la porti a casa e ci studi. Rimpicciolisci il mondo. La fotografia consente tutta una serie di cose che hanno a che fare con la misurabilità. Ci sono gli antropologi che vanno in giro per il mondo a misurare i Pigmei, e cose di questo genere. Però, contemporaneamente a questo ruolo di informazione, di documentazione sul mondo, si sviluppa allo stesso livello e probabilmente ancora più con grande fervore la ricerca del mito, la ricerca del sogno. La vicenda napoleonica, che precede la fotografia, quasi anticipandola, aveva creato una grande moda orientalista. L’Egitto, Flaubert, Salambò eccetera. Il mito dell’Oriente non era solamente l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, erano anche gli arabi, questo mito erotico di una sensualità misteriosa, piena di incensi, di fumi, di interni, di hammam e cose di questo genere. Questa roba qui già non c’era più quando la fotografia arriva.

Io ho fotografato per un mese nello Yemen e ho visto solo una faccia di una donna, e non era yemenita, figurati se c’erano gli harem!... Poi dietro le porte succedeva l’ira di Dio, comunque non c’era, nella visibilità e nell’esperibilità tecnico-visiva della cosa, questo mito. Il mito dell’Oriente era soprattutto il grande mito esploso, che era quello de Le Mille e una notte. Il pubblico europeo voleva soprattutto quello. Queste signore, però, non le trovavano. Però puttane ce n’erano assai, non sono mai mancate quelle lì – spesso non erano neanche di quelle parti – e fotografi che fotografano le puttane nemmeno sono mai mancati, continuano a farlo come una delle attività principali del loro lavoro. Spesso le fotografavano a Aix en Provence, le vestivano con qualche turbantino... Non c’è niente di più letterario di questo. Non c’è niente di meno documentaristico e contemporaneamente produttore di mito, di sogno. Quindi, io dico che se noi parliamo di un fotografo saggista, un fotografo narratore, un fotografo di racconti, un fotografo antropologo, finisce che non sappiamo come vogliamo definire Sebastiano Salgado. Secondo me è una specie di antropologo che scrive bene, come fosse un Lévi Strauss.

Per questo mi interessano molto i libri. Se guardiamo i libri di fotografia dentro ci sono fotografie, però per capirli meglio ci serve di più l’esperienza della storia dei libri e della letteratura di quanto non ci serva la storia della pittura. Cartier-Bresson considerava Martin Parr un sociologue, un sociologo. Io sono d’accordo. È un sociologo con un grande istinto visivo, che risponde ad una certa esigenza che è quella anche dell’arte contemporanea di tipo urbano: infatti, lui ha successo nel mondo urbano inglese, nei quartieri dove ci sono le gallerie. Mentre, invece, quando Sebastiano Salgado fa le mostre la gente parla della bellezza del mondo, ha un altro tipo di approccio. Uno è un sociologo e l’altro è un antropologo. Ma se tu guardi i libri di Cartier-Bresson non sono narrativi, salvo probabilmente Da una Cina all’altra o altri che non sono i suoi libri migliori. In fin dei conti Da una Cina all’altra è il resoconto giornalistico-narrativo su un fatto importante della storia contemporanea scritto da un poeta, dal quale quello che poi tu tiri fuori sono quelle cinque o sei foto che riassumono tutto. Così come Images à la sauvette è come La bufera ed altro. Ogni fotografia è sufficiente a se stessa perché viene pensata come eroico punto di chiusura di un istante che riassume il mondo, ma tutte insieme fanno un libro.

Se uno prende un libro di poesie, è un libro di poesie, non una serie di fogli con poesie. Se è un libro di poesie, la loro contiguità, la loro distanza, la loro sequenza fanno il libro, fanno quel tipo di letteratura. Ecco, i libri di Cartier-Bresson io li metto sub specie di editoria poetica della fotografia. Così come ci sono, invece, i fotografi di linguaggio giornalistico.

D: Vorremmo parlare anche della sua esperienza di fotogiornalista e del fotogiornalismo oggi. Come si fa a coniugare nella fotografia etica ed estetica?

R: Il linguaggio giornalistico non è come il linguaggio letterario. Si possono fare – come si fanno sui giornali o, a volte, anche in libri che hanno una funzione di carattere narrativo giornalistico – delle indagini. Il paradosso è il Festival di Perpignan, che è un festival di fotogiornalismo. Ci sono molto spesso fotografie che nelle doppie pagine di un giornale sono molto forti, perché sono legate ad un momento di carattere storico, che loro non hanno raccontato. Dopodiché le stampano grandi un metro, le attaccano al muro, quindi poi le fanno vedere come se fossero un’opera estetica, con un valore simbolico formale: possono anche averlo, ma non è quella la loro direzione, perché è un po’ come se noi parlassimo del giornalismo scritto e io dicessi che nella guerra di Spagna c’erano molti giornalisti che l’hanno scoperta e c’erano dei grandi giornalisti e dei piccoli giornalisti: i piccoli giornalisti magari andavano a farti la cronaca della battaglia di Teruel e tu, che adesso vuoi fare una ricostruzione della battaglia di Teruel, ti pigli le collezioni dei giornali e ti guardi quegli articoli. Ti servono, ma non ti servono a nient’altro che a questo. Se, invece, tu leggi le cronache che scrive Hemingway sulla guerra di Spagna, quelle fanno libro, perché c’era uno sguardo più lungo, come l’aveva chiamato Sebastiano Addamo. «Lo sguardo lungo». Così come sui giornali possono uscire pezzi di scrittura letteraria. Ahimè, anche tra le opere letterarie escono brani di scrittura giornalistica, però non funzionano, da un punto di vista letterario. Non sarebbero di cattiva qualità qualora fossero, invece, proposte come discorso di tipo giornalistico. Anche tra i fotografi ci sono giornalisti e giornalisti: ci sono alcuni che hanno un rapporto di testimonianza molto forte, legata al momento, ci sono, invece, dei reporter che possono anche essere ‘utilizzati’ e, come uno scrittore, li mandi in Siria e descrivono quello che sta succedendo ad Aleppo. È una cosa diversa da quella che può scrivere un giornalista che te ne fa la cronaca, perché magari sfondano il muro di quello che si vede e di quello che è successo per dartene il senso, e soprattutto te ne danno il tono, te ne danno anche la musica. Quindi, io sostengo che si capisce meglio il tipo di funzione, di approccio fotografico al mondo, dei vari fotografi considerando la destinazione finale dei loro scatti, che può essere il giornale, che può essere il libro, la mostra, eccetera. Anche le mostre. A me è capitato, di ritorno dall’Etiopia, di voler fare una mostra per ragioni umanitarie, per fare in modo che potesse servire a raccattare dei soldi. Se tu fai una cosa di quel genere e la confezioni in un modo diverso, anche formalmente, visivamente – le grandi foto, le luci – vuol dire che quella roba lì la estrai dalla sua funzione e cerchi di promuoverla ad un livello diverso, che sarebbe quello dell’arte. Significa che la fai diventare inconsistente dal punto di vista del suo uso. Mentre, invece, è differente se va a finire in un libro, o anche in una mostra, ma costruita in un certo modo, attraverso il carisma formale del fotografo, che esiste. A me non piace parlare di belle fotografie, mi pare un’espressione cretina. Giustamente Cartier-Bresson diceva: «c’è cosa più inutile di una bella fotografia?». Tu che fin da quando avevi vent’anni frequentavi un certo tipo di persone questa cosa la intuisci, la capisci.

In fondo, io ho fatto tante cose. Ho cominciato facendo un libro, che siccome sta in piedi ancora a distanza di cinquant’anni anni, allora lo si può guardare come lo sguardo di uno che fa un lavoro di tipo antropologico, ma la cui scrittura può portarlo ad un livello un pochino più alto. Quindi quando io penso al libro, penso ad un contesto di racconto. Io ho sempre detto di aver fatto libri con fotografie piuttosto che libri di fotografie. Perché i libri di fotografie si fanno. Ad un certo punto uno fa il reporter, poi diventa abbastanza famoso o apprezzato per cui gli fanno una antologica. Un’antologica implica che metti insieme the best one hundred pictures of your life, che è una cosa di una stupidità bestiale: non serve assolutamente a niente. Io ho sempre cercato di non farlo, ho sempre vissuto in maniera contraddittoria. Poi, però, si fanno molti compromessi col mondo, con la vita, ci si prendono anche le proprie cucchiaiate di vanità. Per esempio, il mio primo, Le forme del caos, l’ho concepito come una specie di libro di carattere narrativo, non molto diverso dal mio libro La bibliografia dell’istante, in cui io metto insieme i miei libri e racconto la mia vicenda attraverso i libri. Però mi interessano di più i libri in cui io uso le foto, che faccio con le foto. Kami è un libro fatto con le foto, non è un libro fatto per fare vedere quanto sei bravo.

Per riassumere, diciamo che io sono nato con una certa idea della fotografia, intesa come racconto e come memoria, nel senso di memoria dell’esperienza esistenziale, storica, culturale, e delle tracce nella faccia di una persona. È racconto. Perché questa maniera specifica del raccontare con la fotografia non può prescindere dal fatto che è essa memoria di qualche cosa: così è contestualmente racconto, un racconto la cui arbitrarietà si ferma di fronte al dato di fatto.

Ci possono essere allusioni, contaminazioni, incontri sul tavolo da autopsia di una macchina da scrivere e di un ombrello, questo sì che è l’unico territorio sul quale si esercita il surrealismo fotografico, perché il mondo è sempre assai bizzarro. A volte questi incontri straordinari avvengono e sono rivelatori della tua maniera di vedere il mondo. Sellerio rivendicava questo tipo di surrealismo che, ovviamente, gli veniva da Cartier-Bresson, perché probabilmente è stato quello che ideologicamente è stato il più coerente con l’ideologia aragoniana dell’azzardo obiettivo.

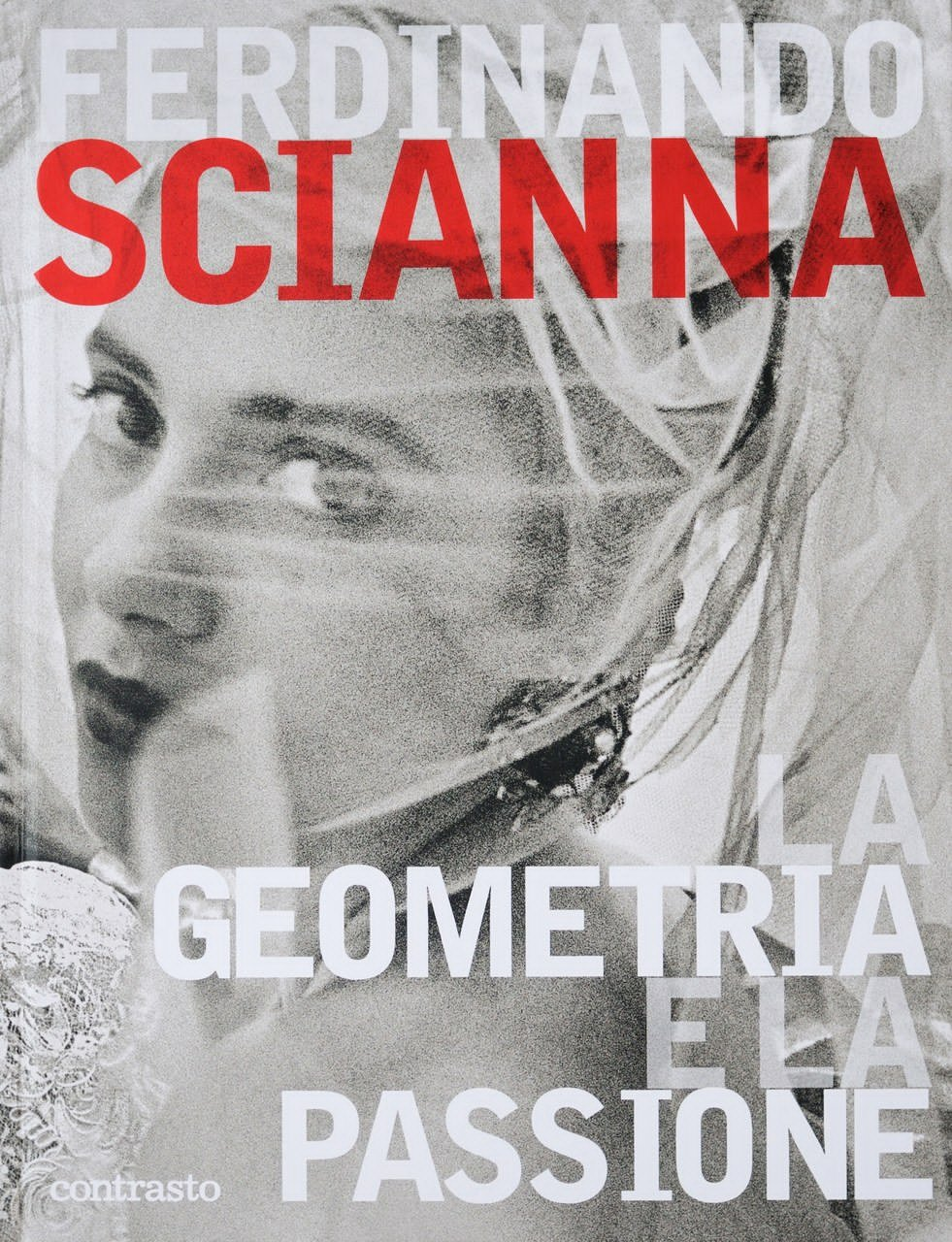

D: Mi sembra particolarmente interessante il nesso fotografia-autobiografia-racconto che lega libri come Quelli di Bagheria, La geometria e la passione, Autoritratto di un fotografo, Ti mangio con gli occhi. È la memoria, dunque, la parola chiave di questo nesso?

R: Io addirittura per anni ho pensato che fotografia e memoria fossero sinonimi, perché se tu fotografi questo accendino un attimo dopo quella fotografia è memoria di quell’accendino. Magari poi lo distruggi, lo butti via, lo perdi, però di quella cosa lì è memoria. Di come l’hai fatta, poi, è un’altra faccenda.

La letteratura, naturalmente, è fatta di scrittura. Mi sembra abbastanza chiaro, sino ad oggi, che io considero la fotografia una forma di scrittura. Però una forma di scrittura che non fa il fotografo. Cioè nella fotografia, non è il fotografo che scrive. Questa è un’altra cosa per la quale mi prendono in giro, ma così è. Le cose sono complicate, appunto perché gli strumenti della soggettività nel fare una fotografia sono tante: una macchina fotografica piuttosto che un’altra, un obiettivo piuttosto che un altro, una pellicola piuttosto che un’altra, un sensore piuttosto che un altro, più vicino o più lontano, con una luce piuttosto che con un’altra. Non esiste il dato obiettivo, perché tu ne scegli un pezzo. Ne scegli. Già in questa parola viene evacuata l’idea stessa ne inventi, ne crei. Io dico che Sir John Herschel oltre ad avere suggerito – Dio gliene renda merito – di utilizzare il ferrocianuro di potassio per fissare le pellicole impressionate suggerì a Fox Talbot, che l’aveva buttata sul sentimentale – calotipo, cioè la bellezza e la tipografia – di chiamarla invece “fotografia”, cioè scrittura e luce. Lui era scienziato, quindi io sono convinto, anzi, sicuro, essendo io d’accordo – non si è mai più d’accordo che con uno che la pensa come te – che lui intendesse, come io intendo, scrittura di luce. Nel senso che la scrittura la fa la luce che si riflette sul mondo, una rosa, un cielo, un televisore, un accendino. Nel momento in cui tu apri la finestrina dell’otturatore, quella luce riflessa dal mondo si scrive su una superficie sensibile. Prima era chimica e adesso è elettronica. Quindi tu che fai? Non fai niente. Tu schiacci un bottoncino. Il dito indice, quello famoso di Michelangelo e della Cappella Sistina, la creazione del mondo. Io premo un bottone, non faccio più di questo. Naturalmente, però, non lo considero un gesto irrilevante: è un gesto fondamentale, è un gesto di lettura del mondo.

E la lettura del mondo non è una cosa senza importanza. L’idea che leggere sia meno importante dello scrivere è un pregiudizio che nasce dai chierici, dai gestori della parola giuridica o di fede. In realtà in un codice penale o civile la cosa importante è la lettura, è l’interpretazione. È lì che ci dividiamo e diciamo: «significa questo, significa quello». Con una vai in prigione, con l’altra no. Non è una cosa da niente. Il più delle volte il libro esiste perché c’è uno che lo legge. Nel momento in cui lo legge e lo interpreta, il libro esiste. La stessa cosa si può dire per l’unica concessione che io faccio ad una visione non radicalmente materialista del rapporto con il mondo. Il mondo esiste nel momento in cui tu lo vedi. Franco Fontana lo dice, facendomi ridere ogni volta: «La mela non esiste. Se tu la vedi c’è la mela, se non guardi la mela non esiste».

Quindi il fotografo è un lettore. Il fotografo è un interprete. Questa lettura del mondo può essere di tipo poetico, può essere di tipo scientifico, di tipo narrativo, di tipo erotico, tutto quello che vuoi, ma quella del fotografo è una forma di lettura del mondo. Poi, che produrre senso e ricavarlo dall’opera letteraria siano operazioni contigue, questo è sicuro.

I neuroscienziati adesso ce lo dimostrano, perché sappiamo, per esempio, che il ricordo non è una cosa che è collocata in un magazzino e quando ti serve la vai a pigliare trovandola tale e quale a quando l’avevi lasciata. Non è affatto così. Tu quando devi ricordarti qualcosa la ricostruisci, letteralmente. Ciascuno di noi ha fatto un’esperienza di questo genere. Per esempio, noi viviamo una vita. Una vita è fatta di una quantità di cose ripetitive di tutti i giorni, però noi quando vogliamo raccontare un momento, un periodo della nostra vita – quella è una delle forme di memoria più sofisticate, quella che ti autodefinisce, che produce la tua identità – tu fai la stessa operazione che fa un romanziere. Cioè, vai in questo deposito complesso e articolato che è disseminato in tutto il cervello e, sulla base dell’esigenza dell’oggi, recuperi quella parte di esperienze che noi chiamiamo ricordo. Tant’è vero che le zone del cervello che si occupano dell’invenzione, della fiction, quelle che usa un romanziere, sono contigue a quelle che noi utilizziamo quando ci ricordiamo di qualche cosa. Le due cose vanno insieme, insomma. Il documento è anche invenzione. Non c’è niente di più arbitrario di un’autobiografia e come diceva il mio amico – ahimè morto da pochissimo – Federico Campbell: «Ricordare è lo stesso che immaginare». Tutto questo, naturalmente, attribuisce un elemento di complessità e di ambiguità all’idea che mi faccio sul rapporto tra letteratura e fotografia. Quanto, invece, al discorso sulla scrittura, è una cosa più complessa, nella quale ho meno strumenti per parlare in maniera articolata di come posso tentare di fare a proposito della fotografia, sulla quale ho riflettuto per cinquant’anni. Però mi dispiace, se vogliamo così dire. Comunque la scrittura è un’operazione molto diversa. Non dico più complessa o meno complessa. Probabilmente, diciamo la verità, più complessa, nel senso che la scrittura utilizza come strumenti della propria costruzione, che è quella con la quale noi entriamo in relazione con gli altri, qualche cosa di capitale, che è il linguaggio. Si potrebbe obiettare: «Ma la fotografia non è un linguaggio?». Non è un caso che noi parliamo di linguaggio fotografico, di linguaggio pittorico, di linguaggio musicale. Dentro c’è comunque lingua, c’è glossa. C’è quindi l’idea che quando noi parliamo di linguaggio parliamo di questa cosa, che è assolutamente straordinaria, che è quella che ci distingue dalla maggior parte delle strutture viventi dell’universo che è, appunto, questa misteriosa cosa avvenuta nella corteccia prefrontale, ad un certo punto dello sviluppo umano, che è il linguaggio, la parola, lo scambio attraverso la parola. Gli ultimi studi di Chomsky ci dicono addirittura che è una grande scoperta, per certi versi. Che non è neanche una cosa che si sviluppa come si può sviluppare un’arte o un savoir-faire, è qualche cosa che noi abbiamo, per effetti di evoluzione o tutto quello che volete, ma che comunque è entrata a fare parte di un patrimonio, direi, genetico, che è quello che ci fa essere diversi dagli altri. Talmente fa parte del nostro patrimonio genetico che se tu pigli un bambino che è nato a Catania, da genitori catanesi, e lo porti in Cina, questo bambino dopo due anni parlerà cinese. Lui ha dentro di sé la potenzialità del linguaggio. In Italia sarà italiano, in Cina sarà cinese. Ora, questa è una cosa talmente enorme, talmente gigantesca che non me la sento di dire che Rembrandt è grande come Omero; con tutto l’amore per la pittura, per le arti figurative, non ce la faccio a pensare che Piero Della Francesca, nonostante sia Piero Della Francesca, che io considero uno dei giganti dell’umanità, sia grande come Dante. A me pare che Dante sia più grande, che Omero sia più grande, perché hanno utilizzato propriamente gli strumenti fondamentali di questa cosa che distingue gli umani dagli altri che è il linguaggio. Questo è un pregiudizio? Secondo me no, anche se moltissimi me lo rimproverano come un pregiudizio. Detto ciò, visto che stiamo parlando di scrittura, dirò che mi occupo di scrittura per una sorta di nostalgia di qualche cosa di cui non sapevo di avere nostalgia, oppure lo sapevo ma la reprimevo. Le vicende umane individuali sono una cosa e le vicende collettive sono un’altra. Quando io ero ragazzino a casa mia non c’era un libro. C’era La vita di Santa Rita e dei brani della Bibbia, di cui io leggevo soprattutto Il Cantico dei cantici, per ragioni di pornografia. Addirittura, era considerata una colpa che tu leggessi libri diversi da quelli di scuola, perché era una perdita di tempo. Leggere aveva una funzione di promozione sociale: tu dovevi uscire dal buco nel quale la storia ti aveva collocato attraverso l’arte di penna. Insomma, la promozione sociale attraverso il linguaggio. Quindi la scrittura è qualche cosa di estremamente complesso, nel quale gli uomini definiscono il mondo e definiscono se stessi. Tu dici «io» e questo è già sufficiente a metterti in relazione con questo abisso che è la tua identità. Tu dici «pane» e il tempo ti ha dato la possibilità di tradurre questo rumore, che produce la parola «pan», in qualcosa che se tu sei affamato ti può anche dare un crampo allo stomaco. Quindi, la parola come segno, come connotazione, come specchio, come produzione della propria identità, come armonia, come luogo nel quale l’uomo riesce a sviluppare, probabilmente, la più alta delle armonie che attraverso gli strumenti linguistici che ha inventato riesce a produrre.

D: Il suo rapporto con la scrittura è stato dunque sempre particolarmente importante, sin dal primo libro, Feste religiose in Sicilia, ma adesso con gli ultimi libri sembra ancora più intenso. È così? Da cosa dipende?

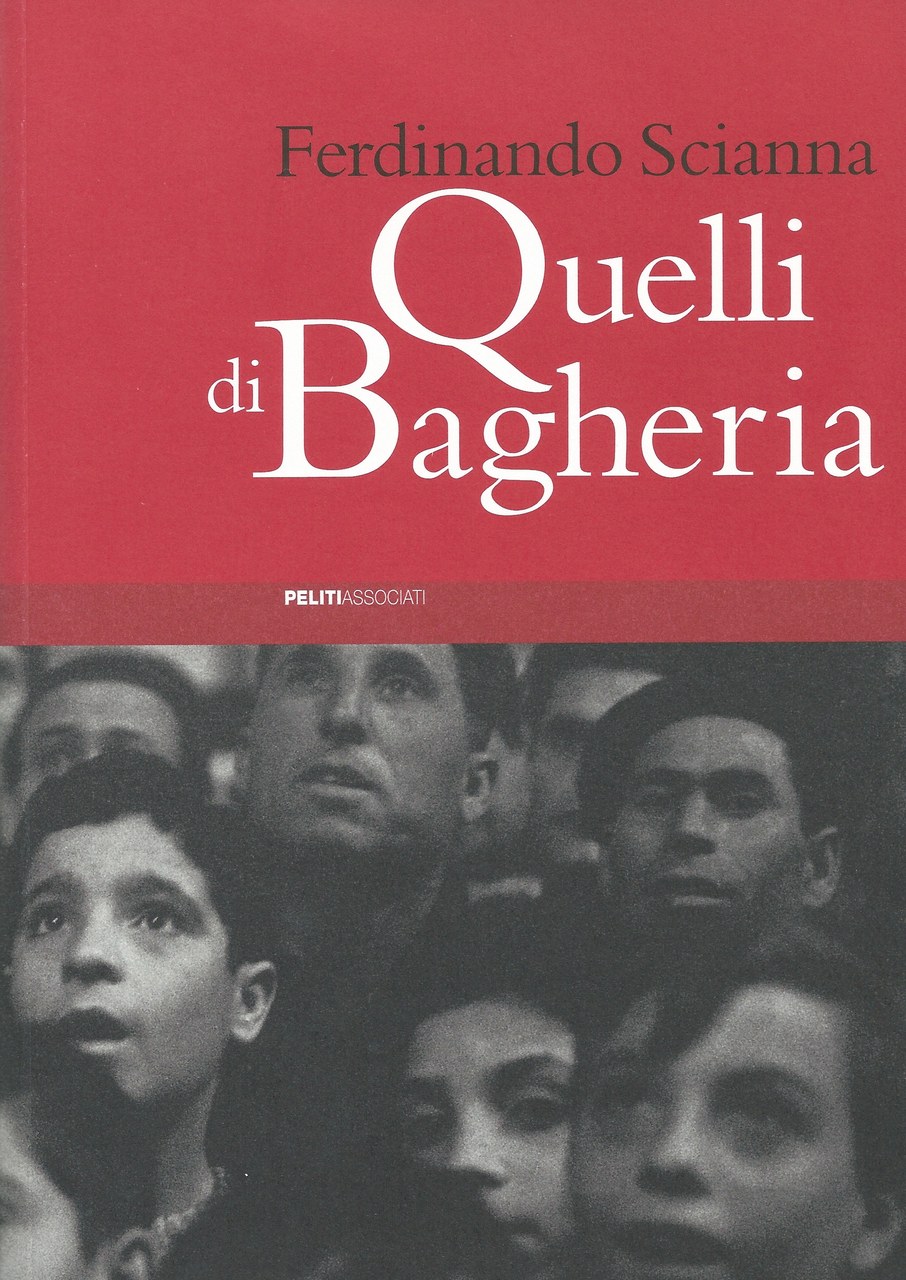

R: Quando io per ragioni di vecchiaia, di salute, mi sono ritrovato a non poter fare la cosa che mi piace ancora di più al mondo, che è quella di andare in giro a fare fotografie, mi sono raccontato che potevo gestire questo handicap facendo una cosa che tutto sommato avevo sempre desiderato fare, che mi aveva sempre appassionato. Io avevo scritto tantissimo da giornalista, però ho sempre fatto una grande distinzione tra la scrittura giornalistica e la scrittura più ambiziosa, letteraria, in cui tu metti in gioco un certo numero di cose della tua visione del mondo, della tua visione di te stesso, degli altri. Quindi, con prudenza e dandomi tutta una serie di alibi che consistono nel fatto che comunque lo faccio intorno alle fotografie, dentro le fotografie, con le fotografie ci ho provato. La svolta definitiva effettivamente è Quelli di Bagheria, dopo il quale l’idea di fare un libro con una foto a destra e una foto a sinistra mi annoia, non mi interessa più tanto.

Quindi, sto tentando di sperimentare questa cosa: non è che sia rivoluzionaria, anche perché non c’è mai niente di veramente rivoluzionario. Avete mai visto una tomba egiziana? Quella è una graphic novel. Così, quando faccio grandi teorizzazioni sul libro, ogni tanto mi metto a ridere con me stesso perché dico: «hai presente i codici miniati? Ecco, pensavo a una cosa di questo genere». Cioè, torniamo al 1200 e stiamo parlando di una cosa modernissima, che voglio fare io. Si prova, si misura con gli stessi strumenti che altri hanno inventato. Gli uomini per esistere devono produrre senso. Il senso si produce attraverso il racconto. Per trovare la propria identità, gli uomini devono produrre immagini. Se non producono immagini, non riescono neanche a capire chi sono. Tutti gli ultimi studi di carattere psico-scientifico lo dicono in maniera estremamente chiara. Tu pigli un bambino davanti ad uno specchio e la prima cosa che fa è la stessa che ha fatto Narciso: pensa che sia un altro, e ci vuole giocare. Poi, siccome è uno specchio, lo tocca, vede che non è un altro bambino ed è delusissimo, pensa «questo cretino non vuole giocare» e si allontana. Noi lo diciamo come se fosse una banalità: questa è un’immagine, ma il concetto di immagine è una cosa portentosa. Cioè, tu arrivi a concepire che esiste qualcosa che sembra una cosa ma non lo è, ma allo stesso tempo è una cosa con la quale tu hai una reazione. Quando il bambino arriva a capire con il famoso esperimento della macchia sul naso (impiastricciano il naso al bambino che cerca di cancellare la macchia dal naso a quello che è nello specchio, perché è ancora dentro la logica di narciso. Lo vede con la macchia e pensa «magari se gli levo la macchia questo qui mi dà retta»), questa cosa inenarrabile, che lui si cancella la macchia dal naso e questa macchia scompare anche dal naso dell’altro bambino, è una rivoluzione che si può considerare la data di nascita della coscienza. È a quel punto che nasce la coscienza. Tra l’altro è interessantissimo che prima di riconoscersi in una fotografia passano alcuni altri mesi, perché nello specchio l’altro bambino si muove. Ad un certo punto riesci a capire che quello sei tu ma non sei tu, ma non ci puoi giocare. Insomma, una cosa incredibilmente misteriosa con la quale tu cominci addirittura a giocare e ad usare in termini seduttivi, in termini di autocoscienza. Ebbene, la struttura della memoria, il ricordo, comincia da quando tu prendi atto che c’è un’immagine che può anche essere un’immagine di te stesso. Prima non è possibile perché se tu non sei tu, non puoi ricordarti niente. Cominci a ricordarti nel momento in cui la coscienza prende atto che tu sei tu e che questo tu è fatto della struttura complessa delle memorie di tutte le esperienze che vai vivendo. Quindi, è una cosa assolutamente fondamentale. Perché gli uomini fanno immagini? Io ho sempre detto che la domanda fondamentale era, secondo la mitologia del proto pittore Zeusi: «se uno ha l’uva perché diavolo deve dipingere l’uva? Se ha l’uva se la mangia». Invece Zeusi dipinse un grappolo d’uva in maniera così perfetta che gli uccelli si ingannarono. Se hai una donna perché devi dipingere la donna? Se hai una pera, perché non te la mangi?

Il problema è proprio – e adesso lo sappiamo – che tu produci delle immagini perché sei un uomo, e tu sei un uomo perché produci delle immagini. Se tu non sai che nel mondo esistono le cose ed esistono le immagini e che tu sei produttore e riconoscitore di immagini, non sei un uomo. Infatti, il mito che noi abbiamo creato su questo problema è quello di Narciso che muore, si affoga perché non ha ancora preso coscienza di queste cose: superato lo stadio di Narciso, comincia la nostra relazione col mondo, la quale implica che noi produciamo delle immagini e che, quindi, produciamo delle strutture di carattere narrativo. Quando poi tu ti metti a scrivere e hai fatto il fotografo per quarantacinque anni, anche tentando altre esperienze con il linguaggio della scrittura, si pongono i problemi, che si pongono anche come fotografo, perché l’esperienza che tu fai, la più importante, è che il 99,9% delle tue foto fa schifo; ti trovi di fronte a questa gigantesca montagna di mediocrità, che è poi il tuo rapporto con la vita. Ti trovi con la difficoltà di evacuarla questa cosa, perché la memoria un po’ si ricorda, un po’ non si ricorda. Non si può eliminare niente dalla memoria, mentre invece due fotografie le puoi buttare via, se vuoi. Ma non dalla tua memoria. Non ci sono riscontri di questa invenzione letteraria fantastica di Freud, della rimozione, perché tante volte tu non ti ricordi una cosa e quando meno te l’aspetti e quando meno vorresti quella torna. Tanto più che noi non ci ricordiamo solo delle cose che vogliamo dimenticare. Molto spesso non ci ricordiamo anche delle cose che vorremmo ricordare. Quindi il rapporto con la nostra memoria e con noi stessi è molto più complicato. Quando tu scrivi, questa relazione diventa centrale. Mi si potrebbe chiedere: «Ma perché non l’hai fatto prima?». Non l’ho fatto prima perché ho fatto la stupidaggine meravigliosa di avere, soprattutto, come amici degli scrittori straordinari. Questa cosa ti mette la barra alta. Frequentarli e leggerli. Non solo tu potevi leggere Sciascia, ma il fatto era anche che tu vedevi come funzionava il suo cervello e che tipo di relazione aveva con il mondo e come questo tipo di relazione con il mondo passasse dalla scrittura, dal libro. Poi Vincenzo Consolo, Milan Kundera, Vàzquez Montalbàn. I miei amici più importanti sono stati tutti scrittori. Quindi il punto di auto-giudizio è molto severo.

Per arroganza – avendo settant’anni, me lo posso permettere – non sono più molto preoccupato di riscontri e di giudizi altrui sul terreno della fotografia.

Se tu ad un certo punto vuoi strutturare un libro e l’organizzi in un modulo narrativo di un certo tipo già c’entra la letteratura. Appena metti una foto accanto ad un’altra cominciamo la scrittura. Se poi invece comincio a scrivere, allora lì le mie insicurezze diventano gigantesche, per cui ho bisogno continuamente di riscontri. La scrittura sicuramente mi ha messo di fronte a problematiche completamente diverse. Scrivere e fotografare non sono procedimenti simili. Una delle cose che mi stupisce di questo stadio di agonia in cui versa la fotografia (che non finisce più) è che moltissimi fotografi non credono nella fotografia, tant’è vero che si spostano verso territori di mistificazione della fotografia. Mentre io ci credo nella fotografia, e penso che il territorio e gli strumenti della fotografia abbiano una forza comunicativa forte, che è quella propria della fotografia. Se voglio comunicare altre cose, ho lo strumento della scrittura, oppure quello del cinema, che è già l’inserimento di elementi molto più complessi, il tempo, la sintesi tra teatro, musica, l’opera, eccetera.

Mi rendo conto che non posso andare oltre certi limiti con la scrittura, però mi ha salvato la vita, sinora mi ha salvato la vita anche perché altrimenti non so come avrei potuto tenere sotto controllo l’angoscia. Un fotografo, essendo un po’ anche uno sportivo se fa la fotografia come l’ho fatta io – le fotografie si cercano, «si fanno con i piedi» come diceva Paolo Monti – trova la fontana dove va a bere le sue tazze di felicità. Io sono sicurissimo che con la scrittura ci sono fonti dove si possono riempire piccole tazze di felicità. Però lì si pongono due problemi. Da una parte il talento, che è un mistero. È come il coraggio di Don Abbondio, uno non se lo può dare. Lo può fare crescere un pochino innaffiandolo tutti i giorni. Quello che uno può fare, effettivamente – e in questo mi sono serviti venticinque anni di giornalismo – è di affinare la dimensione artigianale. Con quella dimensione artigianale tu puoi fare in modo di avvicinarti a quel poco di talento che la vita ti ha dato. Ma, per concludere tutto questo lungo monologo, diciamo che effettivamente chi scrive ed è fotografo scrive in maniera un po’ diversa, cioè, nella sua scrittura c’è sempre un basso continuo di cose viste, di relazione fisica con il mondo. E forse bisognerebbe attenersi a quello, bisognerebbe occuparsi della cassapanca che hai messo insieme nella tua vita, piuttosto che andare a cercare altrove. Questo probabilmente lo possono fare gli scrittori veri, quelli che hanno verificato sia l’artigianato sia il talento, con tutte le loro esperienze di vita. Mentre invece io, soprattutto, è attraverso i piedi e gli occhi che ho interrogato me stesso e su quel terreno mi trovo meglio.

D: Da Quelli di Bagheria, ma soprattutto da La geometria e la passione – e con Ti mangio con gli occhi è ormai evidente – i suoi libri tendono ad assumere una dimensione fototestuale. Quale modello di fototesto ha in mente? Come si struttura l’equilibrio fra la parte verbale e quella visuale?

R: Il libro è un oggetto. È l’oggetto dove si depositano i risultati dei linguaggi. In realtà questo rapporto di carattere narrativo delle immagini ha una grandissima forza di suggestione. Le grandi religioni, ad esempio, l’hanno sempre saputo. Se tu vai a vedere i mosaici di Monreale sono dei grandissimi fumettoni, che funzionano come narrazione di una mitologia che non è molto diversa da quella degli Dei greci. Il libro non è soltanto un luogo di recessione dei linguaggi. Il libro, in un certo senso, per la sua natura, poi, produce i linguaggi. Quando chiesero a Ezra Pound che differenza ci fosse tra poesia e prosa lui disse: «la differenza è fondamentale: la poesia si impagina a bandiera». Forse è tutto lì, obiettivamente; però, nello stesso tempo, se tu scrivi un romanzo, o un saggio va bene, ma se ad un certo punto dentro a questo saggio o romanzo inserisci una, due o tre immagini, questo non è solamente una mutazione, non è un’aggiunta o una sottrazione, neanche un disturbo. Pone un nuovo problema linguistico: non è possibile mettere delle immagini e delle parole insieme senza porsi, per prima cosa, il problema dell’oggetto in cui queste cose vanno a finire, cioè il libro. E poi anche del fatto che questa loro interazione pone dei problemi linguistici, di comunicazione, espressivi. Io lo faccio e lo teorizzo anche come una delle forme difensive della mia definizione del ruolo che io do alla fotografia come memoria e racconto. Perché io penso che la cosa straordinaria della fotografia è che contiene una quantità di letteratura, una quantità di scrittura. Una fotografia trovata per caso ha la stessa forza tremenda, evocativa, che ha la madeleine di Proust, come il fatto che tu apri il cassetto dove tuo padre metteva le sue sigarette e dopo che è morto da vent’anni ti viene fuori un effluvio di quell’odore di sigarette per cui tu scoppi a piangere. Nell’odore di quel tabacco non c’è forma, ma c’è traccia, come nella fotografia c’è traccia. Per cui, se tu guardi la fotografia del fidanzato che ti ha tradito, stracci la fotografia o ti incazzi, è perché lì non è solo l’immagine, è questa specie di contenitore di letteratura, di memoria, di racconto che ogni fotografia contiene. Quindi, se tu ad un certo punto ti metti a giocare con questo parallelismo, la cosa è affascinante. Quelli di Bagheria, una delle mie cose più riuscite, mette in piedi una trappola di questo tipo. La cosa che mi ha stupefatto è che molta gente mi dice: «L’ho letto tutto». Non mi dicono che l’hanno guardato tutto, nonostante lì la quantità di testo non sia esorbitante. Però se tu cominci a guardare le fotografie, proprio per come è organizzato il testo, non puoi fare a meno di cominciare a leggere pure il testo, e se tu entri nella trappola, se tu metti la tua zampetta in quel vischio lì, dopo non puoi fare a meno di guardare le fotografie tenendo conto di quello che hai letto, né puoi continuare a leggere quello che c’è senza tener conto delle fotografie che hai visto. E questo che cos’è se non un tentativo di linguaggio in cui i due strumenti si integrano? Adesso io qui sono al quarto tentativo, perché un tentativo intermedio è stato La geometria e la passione. Però è già una forma di tipo diverso. La prima cosa che abbiamo fatto, quando lavoravo con Alberto Bianda – perché quello sul cibo [Ti mangio con gli occhi, Contrasto, 2013]

l’ho fatto io per tante ragioni storiche – è stato quella di difendere il libro dal fatto di essere visto come un libro di fotografie. Perché avevamo bisogno – ed era un discorso che avevamo fatto con Roberto Cocco per Contrasto, – di rivendicare una collana ed anche una maniera di produrre dei libri che avessero questo tipo di interazione, che poi era meno difficile di quanto pensassi. Poi alla fine il primo che ha parlato di quel libro ha detto: «Ma questo non è un libro sulla fotografia, non è neanche un libro sulla cucina. È un libro di scrittura». Io ho cercato di persuadervi e voi eravate già persuasi? Però questo è interessante, perché vuol dire che il clima è pertinente. Ma se tu, poi, fai un libro come La geometria e la passione, il problema che ti poni non è quello del «romanzo di formazione», come Vàsquez Montalbàn ha chiamato Quelli di Bagheria. Tu ti poni il problema di un’altra forma che è stata istituzionalizzata nell’editoria, quella del libro d’arte. Per un tipo di fotografia di carattere narrativo, il contesto in cui tu la comunichi cambia completamente.

Io ho litigato con il direttore della Maison Européenne de la Photographie, perché volevo fare tutta un’altra mostra. Io avevo pensato la mia mostra per quello spazio e avevamo lavorato con Roberto Andò, che è un regista, non un architetto, non uno scenografo.

Nella mia maniera di comunicare la fotografia, mi sono reso conto che la dimensione teatrale della conferenza, pensata come uno spettacolo, che non è cinema ma che è una cosa di questo genere, ha la sua funzionalità, la sua importanza. Questo è assolutamente sempre così.

Il problema è, spesso, quello della comunicazione. Si possono creare degli strumenti per comunicare un messaggio che, magari, in sé le immagini linguisticamente non hanno e che invece possono trovare.

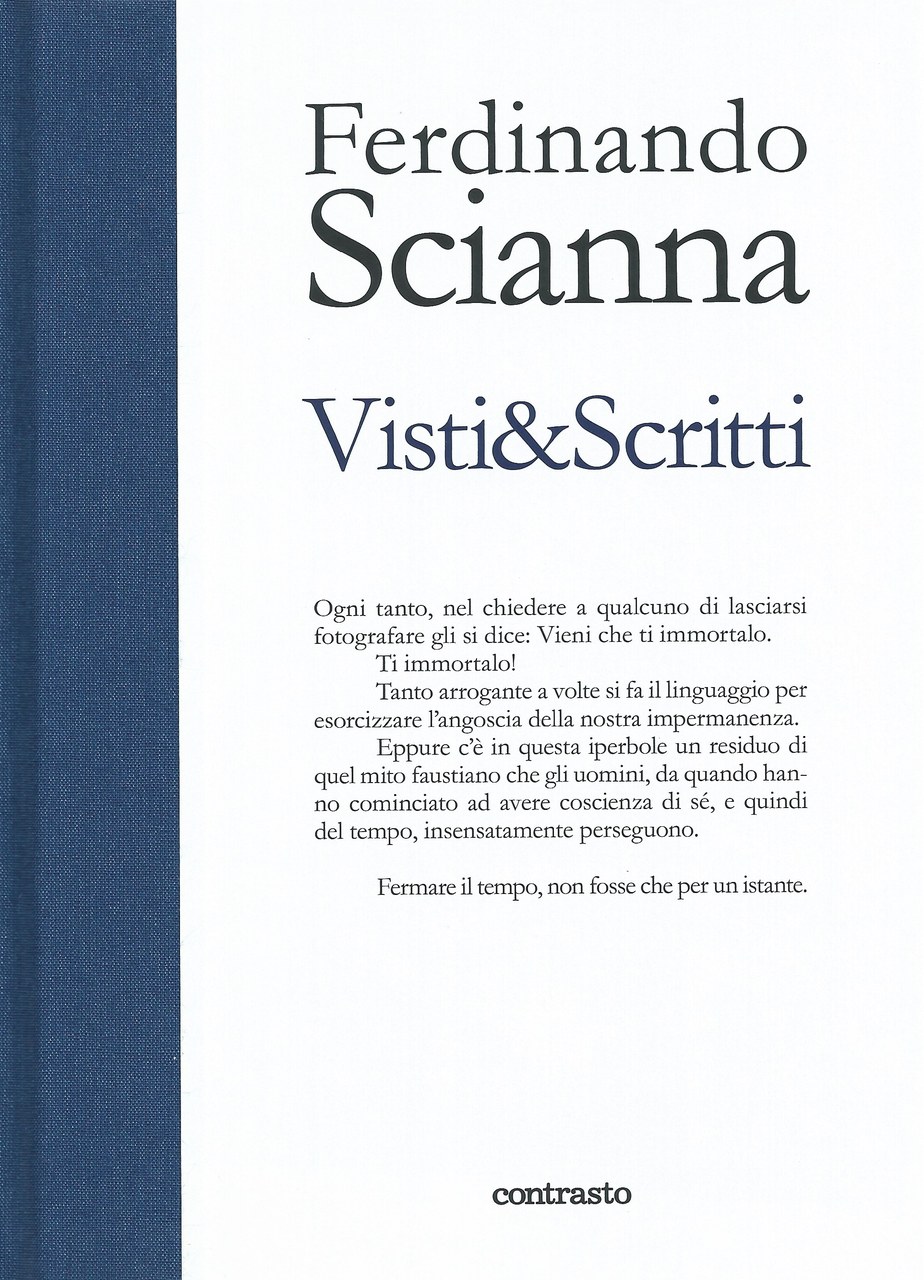

Per cui nel libro, come per la mostra, io ho messo versi di poeti che amo, impaginati di libri, cose che hanno scritto su di me e che ho scritto sugli altri, foto di famiglia. E nello stesso tempo, lì in mezzo c’erano anche delle fotografie. Ogni libro ha un messaggio in una bottiglia. A me questo interessa. Ma se tu fai un libro come quello che esce a maggio [Visti&Scritti] è una cosa completamente diversa.

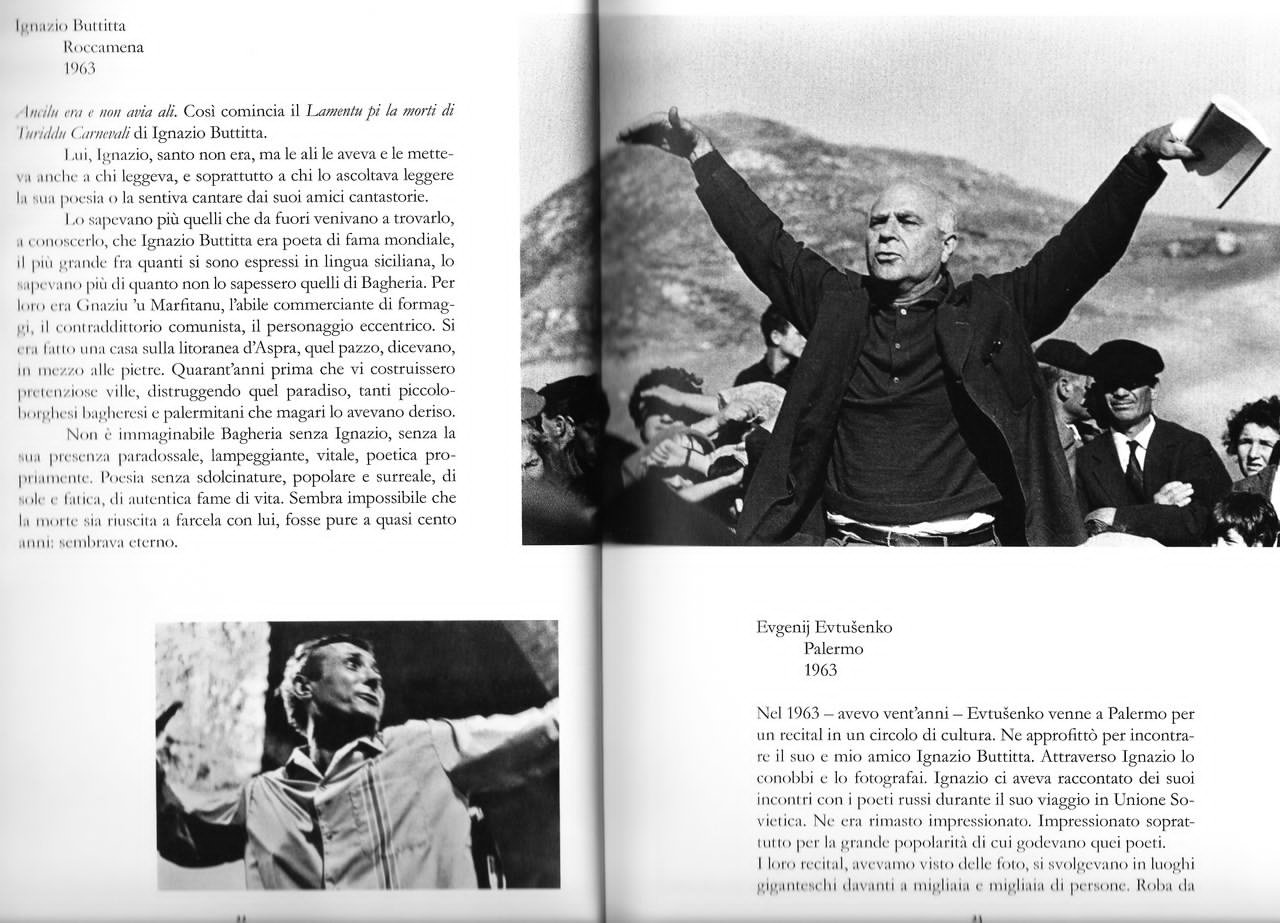

Questo è un libro con 350 ritratti. Ci ho messo cinque anni per farlo. Ho scritto un testo per ciascuno di questi 350 ritratti. L’ho fatto leggere, perché, come ho già detto, ho sempre bisogno di riscontri sul piano della scrittura, e mi hanno detto cose estremamente incoraggianti. Però non appena ho fatto vedere l’impaginato ai miei interlocutori, non riuscivo a comunicargli che quello che stavano leggendo, quel rapporto con quei testi e la loro disposizione nel libro (foto più grandi o più piccole, le relazioni tra una foto e un’altra) – era un dattiloscritto con delle fotografie piccole in alto – dovevano produrre una testualità nuova, diversa. A quel punto diventa affascinante. È una scrittura. Per esempio, in questo libro c’è un ritratto di Ignazio Buttitta, quello famoso di lui che allarga le braccia «Angelo era, e non aveva l’ali».

Ci sono anche due fotografie – a volte il ritratto ha anche una sfasatura temporale, uno fatto quarant’anni prima e uno fatto quarant’anni dopo, mi interessava questo gioco, che è letterario – di Evgenij Evtušenko. Io avevo fatto una foto di Evgenij Evtušenko a Palermo, perché era amico di Ignazio Buttitta. Era venuto a fare un recital a Palermo. Ignazio, tra l’altro, ci aveva molto parlato di questo viaggio in Unione Sovietica, in cui era andato a visitare i kolchoz portandosi, naturalmente, le calze di nylon perché sempre figlio di puttana era. E io capii una quantità di cose, anche di certo rapporto che Ignazio aveva inventato nella sua relazione tra la sua poesia detta e la gente. Lui era rimasto molto impressionato, e ce l’aveva raccontato, di questi spettacoli, come li chiamava lui. Non erano dei recital, erano degli spettacoli di poeti, solo che questi li facevano in capannoni e le immagini assomigliavano a quelle che cominciavano ad arrivarci dall’America, dei concerti rock.

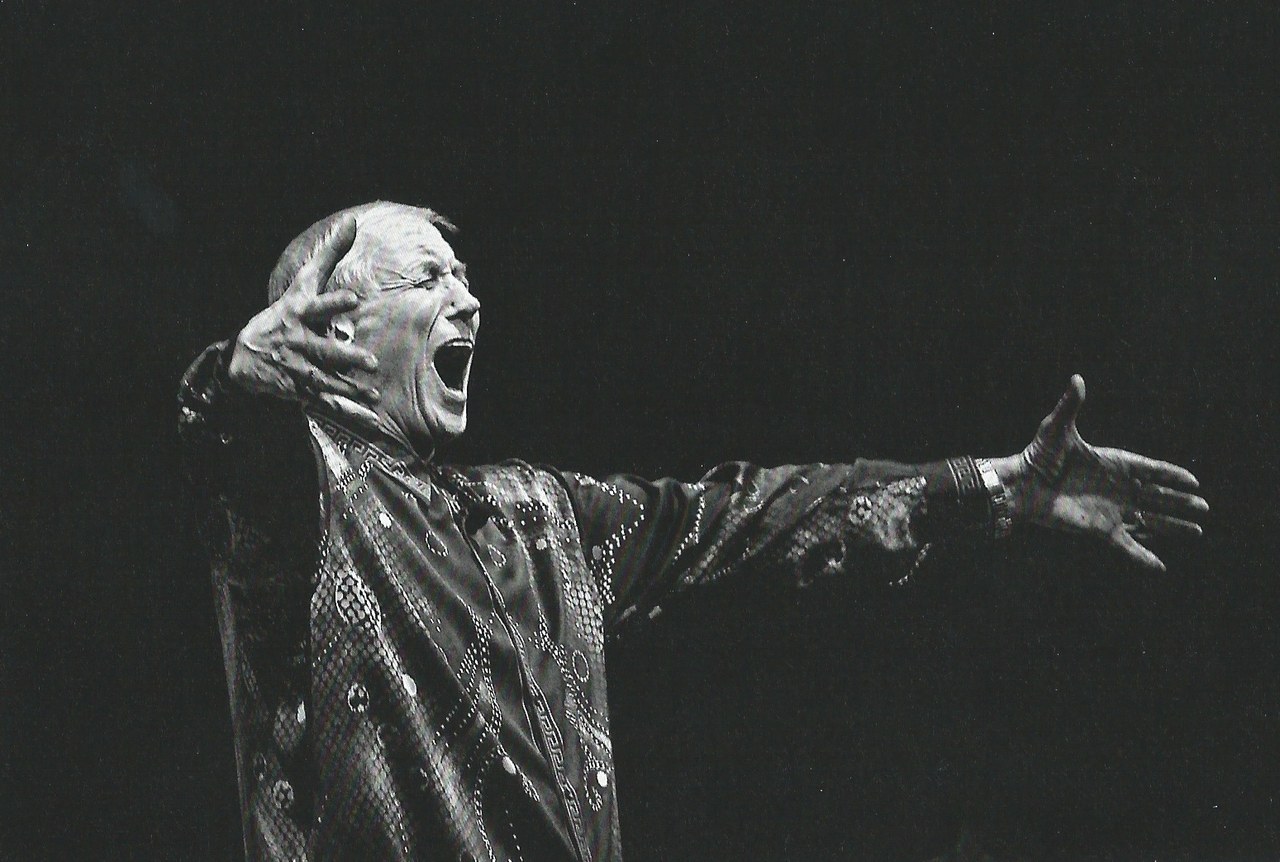

Quindi era un tipo di rapporto tra la poesia e il mondo – in un certo tipo di mondo, di società, di idea della poesia – che aveva molto impressionato Ignazio. Ignazio poi, infatti, aveva fatto inventare il poeta in piazza, dove lui andava con i cantastorie che cantavano le sue poesie e poi vendeva i libri. Cioè, un rapporto estremamente popolare e sinergico tra la sua poesia e la gente che l’ascoltava. I gesti di Evgenij Evtušenko a Palermo assomigliavano a quelli di Ignazio, un po’ per vicinanza di carattere: due guitti, due grandi comunicatori fisici. A distanza di quarant’anni io ho ritrovato Evgenij Evtušenko, l’ho rifotografato al Piccolo Teatro e ancora faceva questi gesti, nonostante avesse 75 anni.

Non le diceva le cose, scagliava le parole contro la gente. Allora io nel testo che parla di Ignazio Buttitta parlo del mio rapporto con lui, il va e vieni dal paese, questi suoi spettacoli del poeta in piazza, che erano anche la conseguenza dell’impressione che lui aveva avuto del suo viaggio in Unione Sovietica e di questi spettacoli di poeti. Invece nel testo in cui parlo di Evtušenko, dico di averlo conosciuto perché era amico di Ignazio Buttitta e Ignazio Buttitta mi ha permesso di fare queste fotografie e mi ha molto impressionato perché ho capito, appunto, che non si trattava di leggere delle poesie o di dirle. Si trattava di una azione teatrale. Bene, nel libro c’è Ignazio Buttitta con questo testo qui. Sotto c’è la prima foto di Evtušenko che fa un gesto che gli risponde. I testi parlano l’uno dell’altro.

Teoricamente sto facendo un libro, come un fotografo di settant’anni come me ha diritto di fare, in cui metto insieme dei miei ritratti. A parte che non avrei mai potuto fare un libro con 350 ritratti con sole fotografie. Non si fa. Persino Cartier-Bresson nel suo libro di ritratti arriva a 200, credo, perché un libro che è una silloge di ritratti ha una grammatica diversa. Se invece tu fai un racconto di ritratti, della tua relazione con le persone sotto forma della fotografia e questa cosa la espliciti con la scrittura, allora questo diventa un racconto. Il racconto è lì, i ritratti sono ognuno per conto suo, ma siccome sono libro si seguono, hanno una loro logica, devono avere delle rime visive o rime interne che tu scopri magari dopo, mano a mano che sfogli il libro. Questo lo trovo affascinante, perché questo qui implica la scommessa di una scrittura diversa, contaminata, anche se non è nuova. Gli uomini hanno affrontato questo problema sin da sempre. Persino il fumetto, se si vuole, anche se io la penso in maniera radicalmente diversa. Io non penso, per esempio, ad una struttura narrativa come quella della graphic novel, in cui il disegno ci racconta la storia. Le due cose devono essere parallele, devono essere due scritture che si incastrano e si incrociano. È bello da dire ma difficile da fare, però ti può riempire un certo numero di anni della tua vecchiaia, e questa è la cosa che mi interessa veramente. Questa collana, inventata apposta da me e Roberto doveva avere le caratteristiche del libro, addirittura senza foto in copertina, perché lui è editore di fotografia, io sono più conosciuto come fotografo. È difficilissimo che un libro che ha la fotografia al centro diventi un piccolo best seller. E invece pare che stia succedendo. Stiamo parlando di piccolo best seller, non parliamo certo di 100.000 copie, però non era mai successo. Un best seller in fotografia sono 3.500 copie, e se sono 5.000 le vendi in sei anni. È un territorio completamente diverso. Entri in questo gioco, che è contestualmente un gioco espressivo, un gioco costruttivo, un gioco editoriale ... Però quello che io continuo a dire a Roberto è che quando io parlo di struttura letteraria non intendo dire che ci debbano essere per forza le parole. E questo è più difficile da spiegare, però se tu guardi, per esempio, l’autobiografia di Richard Avedon, parole non ce ne sono, ma è un tessuto letterario. È un tessuto narrativo. Quindi questa qui è una scommessa ancora più complessa, nel senso che bisogna fare qualcosa che non abbia la struttura narrativa di qualcosa di carattere documentaristico o giornalistico, eccetera. Questo va bene per il territorio saggistico o documentaristico. Ma se vuoi tentare la letteratura, diciamo, delle immagini, con le immagini, senza immagini o di sole immagini si tratta di riuscire a comunicare il fatto che tu puoi guardare questo oggetto libro, dove ci sono delle immagini, leggendo delle cose o non leggendole e che comunque hanno una loro struttura narrativa. È complicato, ma è divertente.

D: Come si intitolerà questo nuovo libro?

R: Visti&Scritti, nella maniera più semplice possibile. Sempre in questa collanina dove è uscita una cosa interessante. Quello di Calabresi, A occhi aperti, è un libro da giornalista, che sostanzialmente è una raccolta di interviste con diversi fotografi famosi. Ma è interessante questo di Sebastiano Salgado, che è una specie di autoritratto di un fotografo con la differenza che non l’ha scritto lui. A me è interessato molto, perché la sua storia è estremamente affascinante, anche se passa attraverso il ventriloquo di una scrittura altra. Sebastiano è un formidabile comunicatore, quando parla, però pensa che scrivere non sia roba per lui, e allora, naturalmente, perché no? Si affida a qualcuno. Se tu sei interessato a questa incredibile, straordinaria avventura umana di colui che è sicuramente il fotografo che ha avuto più successo nella storia della fotografia, che ha affrontato dei temi, delle problematiche con una determinazione, con una forza fisica, con una capacità di perseverare per arrivare fino in fondo è comunque una storia incredibile. È una storia che vale la pena di raccontare.

D: Ci sono altri lavori in corso che pubblicherà a breve?

R: Ho appena finito di scrivere un saggio per Laterza che si chiamerà Lo specchio vuoto incentrato sui rapporti tra identità e memoria; racconto un aneddoto che riguarda mia sorella a cui avevo portato un ritratto che le avevo fatto. Lei dice: «Questo ritratto è incredibile, mi ritrovo tale e quale ad una foto che tu mi hai fatto quindici anni fa, ma proprio identica». Io le dico «Va be’, non sarà identica». «No, è identica. La vado a prendere». Lei è andata lì, ha dissotterrato un album di famiglia ed è tornata triste. «Non era identica», ha detto. Ora, le domande qui sono parecchie. Che cosa è successo: quella fotografia era nel suo ricordo, lei ne ha vista un’altra di adesso e l’ha riconosciuta come identica. Quando è andata lì non l’ha trovata più identica. Era cambiata la fotografia o era cambiata lei che la guardava? Sono cambiate tante cose contestualmente, quindi la fotografia è sempre, comunque, una cosa che non esiste. È la traccia di un istante che concettualmente e filosoficamente è indefinibile. Un istante non si ferma. «Fermati tempo!», diceva Faust, ma il Faust è un’ambizione di immortalità. La fotografia non l’ha mica risolta. Gli uomini hanno creduto, ambiguamente e frettolosamente che quella fosse una maniera di fermare il tempo. Invece non è così. Le fotografie cambiano.

La prima frase di questo libro è: «Ci sono quelli fotogenici, beati loro». «Io non sono fotogenica. Magari se mi prende di sorpresa, ma non credo, finora non è mai successo». Quelli fotogenici sono sempre gli altri. Allora io ho scritto questo libro dalla parte di quelli che dicono di non essere fotogenici. Dalla parte di quelli che dicono che non si riconoscono nelle fotografie. Perché hanno ragione. Nessuno di noi vive in un istante. Una fotografia pretende che tu ti riconosca in un istante, invece, anche mentre quando ti guardi allo specchio tu fai una sintesi costante. Ci vuole tempo per costruire la tua immagine. Se tu vedi un bambino tutti i giorni è una cosa, ma se lo vedi dopo sei mesi è cambiato molto, perché tutti i giorni aggiungi un piccolo dettaglio a quello di prima. Io, infatti, dico spesso: «Non ti piace? Ma sai, le fotografie cambiano. Mettila via e riguardala tra dieci anni. Vedrai com’è cambiata». Per mia sorella, la foto di prima era identica a quella di oggi, poi era diversa. Ma naturalmente quella di prima era meglio di quella di oggi, perché lei prestava a quella fotografia una legittimità di riconoscimento rispetto all’idea che lei voleva avere di se stessa e che è quello che noi chiamiamo fotogenia. Fotogenia è vederti in un’immagine come pensi di essere. C’è una letteratura infinita su questo argomento. Ci sono due testi, uno di Bontempelli e un altro di Primo Levi molto interessanti. Questo personaggio di Primo Levi inventa una cosa che si chiama «Spemet». Viene fuori da Pirandello, naturalmente. È una cosa che tu metti sulla fronte di un altro e viene fuori come una specie di specchio in cui tu ti guardi. Ma non riflette te, ti fa vedere come quell’altro ti vede. Quindi uno, nessuno, centomila finché si rende conto che questo è intollerabile, perché ti pone nella aleatorietà del rapporto con l’altro. Questo qui mi ha condotto a fare una specie di finale sul selfie, su cui non so niente ma posso teorizzare.

D: Qual è il racconto di Primo Levi che citava prima?

R: È un racconto molto interessante che si intitola Il fabbricante di specchi. Quell’altro di Bontempelli [La scacchiera davanti allo specchio?] è interessante perché paradossalmente dice, credo prima di Borges, più o meno: «Vi guardate allo specchio, poi andate via e credete che l’immagine che era nello specchio scompaia. Invece non è vero. L’immagine continua a vivere nello specchio. Ha una vita autonoma». Una cosa affascinante e inquietante. Sullo specchio non è possibile fare l’operazione di Oscar Wild ne Il ritratto di Dorian Gray, perché quella implica il blocco delle immagini. La fotografia, come un dipinto blocca, un momento della tua vita e invece la tua vita vera continua a scorrere. Il paradosso del tempo e l’angoscia faustiana del tempo che continua a passare mentre il ritratto rimane tale e quale, può essere letterariamente rovesciata bloccando te che vivi e delegando al ritratto il degrado psichico fisico e morale. Ma questo nasce dall’angoscia dello specchio. Infatti, Borges dice: «Cosa fai tu, specchio, quando non ci sono? Cosa rifletti visto che ogni volta che ti passo davanti sono lì? E che cosa rifletti quando io non sono davanti a te?». Oliver Wendell Holmes aveva detto: «Le fotografie, probabilmente, sono le immagini che gli specchi hanno riflesso e che sono usciti dagli specchi e sono entrate nel mondo». Bellissimo. Questa è la fotografia.

D: Devo chiederle la cosa più imbarazzante. Possiamo farle qualche foto?

R: Siamo qui anche per quello. Credo che sia una vicenda inevitabile. Tu fai una fatica bestiale per diventare un soggetto della tua esistenza e nel tempo ti trasformano in oggetto. Da questo la nevrosi di Cartier-Bresson che non voleva mai farsi fotografare. Lui cercava di giustificarla, ma in realtà non gli andava l’idea che gli altri facessero a lui quello che lui faceva agli altri.

D: possiamo scattarne una con lo sfondo della foto di Sciascia con le bambine?

R: Questa è una storia straordinaria, che uscirà per la prima volta nel mio libro Visti&Scritti. Pochi mesi fa ricevo una e-mail che diceva: «Mi chiamo Di Mattia. Io sono di Racalmuto ma vivo ad Asti. L’altro giorno mi hanno mostrato su La Stampa una foto di Sciascia che era nostro vicino di casa e che io conoscevo bene e che frequentavo». Tu pensa che quella foto l’hanno vista in tanti, lei non l’aveva mai vista. E dice: «una delle due bambine nella foto sono io. Io sarei molto felice se lei me ne mandassi una copia». E allora io le ho scritto subito dicendo: «Ma certo. Mi emoziona molto la cosa. Ma mi dia anche l’indirizzo di sua sorella». «Purtroppo mia sorella è morta». Poi ci siamo sentiti con Laura [Sciascia] e abbiamo vissuto paradossalmente, intanto la notizia di chi erano queste due bambine, e poi la notizia della morte di questa bambina come un lutto, perché per me queste qui erano persone di famiglia. Ho sempre voluto sapere chi fossero, ma siccome evidentemente erano andate via da Racalmuto tanti anni fa, nessuno a Racalmuto lo sapeva. A parte che tutti erano convinti che fossero le figlie di Sciascia. Quindi ci sono storie di questo tipo.

Per esempio, la fotografia delle due gemelline con Marpessa sulla scalinata di Caltagirone. Quelle lì si sono fatte vive e hanno voluto la foto.

La vicenda di Cartier-Bresson è particolarmente spassosa. In una sua fotografia, che lui detestava perché era quella che aveva avuto più successo, c’era un bambino coi due bottiglioni. Ad un certo punto è venuto fuori uno dicendo: «Quel bambino sono io». Allora lui, felice, andò a trovarlo e gli portò la foto. Solo che questa cosa si ripeté altre tre volte. Lui mi ha detto «All’inizio sono rimasto sconcertato. Dopo di che ho regalato una foto a ciascuna di quelle persone».

D: possiamo scattarne una foto anche a questo ingranditore?

R: A proposito della letteratura: dov’è la letteratura? La letteratura è dappertutto. Questo ingranditore Imperator ha una storia che è nel mio ritratto di Mario Dondero. C’è anche Mario, naturalmente.

Io parlo di Mario Dondero con tutto l’affetto di cui sono capace – è una persona assolutamente meravigliosa – e succedeva questo: eravamo insieme a Parigi. Ogni tanto ci vedevamo, veniva a cena da me o io andavo da lui. Una volta che sono andato a cena da lui, nella camera oscura c’era un incredibile ingranditore di legno, di marca Imperator, davanti al quale io sono rimasto ammirato dicendo «Che bello, sembra un mobile». E lui disse: «Sai, funziona anche bene. Solo che adesso non lo uso più, perché lo fanno vicino Parigi, ma ci vuole una lampada speciale». Passano alcuni mesi, suonano alla porta, a Parigi e c’è Mario Dondero abbracciato a questo pesantissimo e monumentale ingranditore che mi fa «Ti piaceva tanto…» Per cui io adesso ce l’ho qui, e ogni volta che lo guardo mi viene un sorriso perché penso a Mario Dondero. Vengono amici, lo vedono e io gli racconto la storia.