Il recente riordino dell’archivio della casa editrice pisana Nistri-Lischi ha riportato alla luce dieci annate della rivista culturale La Rassegna, diretta dall’editore Luciano Lischi, a partire dalla fine degli anni Quaranta e per tutti gli anni Cinquanta.[1] Dallo scrutinio dei numeri del 1952 sono emersi due articoli nei quali un giovane Vittorio Taviani (nato a San Miniato, nel 1929, due anni prima del fratello Paolo) recensisce in modo circostanziato altrettanti studi cinematografici appena pubblicati da Einaudi, la Storia del cinema di Georges Sadoul, nel 1951,[2] e Cinema arte figurativa di Carlo Ludovico Ragghianti, nel 1952,[3] subito inseritisi nell’articolato e acceso dibattito storiografico e teorico di quegli anni.

Le due recensioni, mentre illuminano tratti salienti di quella dialettica di voci e prospettive, restituiscono un’istanza critica militante tipica del periodo e una componente significativa dell’humus culturale e della riflessione cinematografica che contribuirono alla formazione dei due fratelli, marcandone gli esordi realizzativi al fianco di Valentino Orsini. Qui mi occuperò dell’articolo dedicato al volume di Ragghianti, tra i due il più ricco di ragionamenti e riferimenti teorico-critici e capace, per questo, di consegnarci – attraverso il suo posizionamento rispetto alle questioni affrontate, l’atteggiamento estetico-ideologico di fondo e l’indicazione di alcuni numi tutelari – i semi di taluni aspetti significativi dell’opera e del discorso cinematografici venturi.

Per tornare solo un momento a La Rassegna – pubblicata con cadenza bi- o trimestrale e dedicata soprattutto a saggi di letteratura, arte e teatro –, pure limitandosi a scorrere gli indici dei numeri delle varie annate ci si accorge di quanto anche in provincia, in buona parte grazie al concorso delle riviste, fosse vivace e aggiornata la discussione artistico-culturale. Tra collaboratori assidui e occasionali, i saggi principali recano la firma, fra gli altri e in ordine sparso, di Gillo Dorfles, Franco Russoli, Francesco Flora, Cesare Garboli, Raffaele La Capria, Guglielmo Petroni, Giuseppe Ungaretti, Luciano Della Mea. Ma è la sezione delle recensioni, palestra di voci critiche più giovani, a rivelare spazi di interesse nei confronti degli studi cinematografici: nei numeri del 1952 vengono messi al vaglio titoli come Gli intellettuali e il cinema di Mario Verdone, Robert Flaherty di Mario Gromo, L’avventurosa storia del cinema americano di Lewis Jacob, Storia del cinema muto italiano Vol. I di Maria Adriana Prolo. È questa, insomma, la cornice editoriale entro cui si collocano gli interventi di un giovane intellettuale già in grado di confrontarsi, con qualche forzatura e un debito importante non dichiarato, con i temi precipui del dibattito cinematografico in atto, nel medesimo anno dell’abbrivio cinematografico del ‘collettivo autoriale’ costituito, insieme al fratello Paolo e a Valentino Orsini, all’interno di quel campo di collaborazioni ed esperienze che ne avevano nutrita e formata la passione cinematografica.

1. Gli anni pisani: l’esperienza del Cine Club e la scoperta del cinema come arte

Se corre l’obbligo di sottolineare ancora una volta la rilevanza che nella formazione di Paolo e Vittorio ebbero la precoce frequentazione del Maggio Musicale Fiorentino, con la fascinazione esercitata dal repertorio classico e dal teatro d’opera; la lettura dei grandi classici della letteratura e in particolare degli autori elettivi: Goethe, Pirandello e Tolstoj; l’introiezione nel proprio sguardo delle forme della tradizione artistica toscana, medievale e rinascimentale, e di un ‘sentimento del paesaggio’ anche da questa plasmato; e, infine, la predilezione per l’opera di Brecht e l’incontro col Teatro di Massa di Marco Sartarelli a Bologna, cui seguirono gli spettacoli livornesi Il nostro quartiere (1950) e Marco si sposa (1951); è altrettanto importante ricostruire le circostanze e i modi della scoperta del cinema come mezzo di espressione artistica, strettamente legati all’incontro con una certa parte della vita culturale di Pisa, la città nella quale giunsero da adolescenti, nel 1945, sfollati dalla loro San Miniato – la casa di famiglia distrutta dalle bombe –, e dalla quale ripartirono una decina d’anni dopo verso Roma, la città del cinema, spazio di verifica d’aspirazioni e virtù coltivate in provincia. Dunque, Pisa come luogo delle prime sollecitazioni cinematografiche importanti, della prima ‘voglia di cinema’, e, allo stesso tempo, città dell’università e di un percorso di studi mai portato a termine.[4]

Tuttavia, proprio la biblioteca universitaria della Sapienza – come avrebbero avuto modo di ricordare molti anni dopo, nella lectio magistralis tenuta in quella stessa sede nel marzo del 2008, in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Cinema Teatro e Produzione multimediale – aveva costituito l’assorto teatro della rivelazione della possibilità di concepire e studiare il cinema come arte, dell’esistenza di una letteratura cinematografica ben diversa da quella dei rotocalchi come Hollywood, cui avevano inviato le prime brevi recensioni da lettori: «Questa è la nostra Università perché qui, ancora ragazzi, scoprimmo la Storia del cinema di Pasinetti. Scoprimmo che il cinema aveva una sua storia come la letteratura, la pittura, le altre arti studiate al liceo. In quegli anni – pensate – ci davano ancora temi come «il cinema può essere arte?».[5] Paolo e Vittorio cominciarono a sbarazzarsi dei residui scolastici di un dibattito estetico datato, eppure a tratti risorgente nel Dopoguerra, anche compulsando quello studio storiografico, preludio al confronto con le riviste specializzate:

Il volume di Pasinetti divenne il nostro vangelo cinematografico: occhi avidi scorrevano le righe che ci parlavano di Ejzenštejn, Ford, Renoir. La mattina entravamo in questa Università insieme agli studenti veri. Nel silenzio della biblioteca studiavamo con serietà, una serietà lieta, sentimento sconosciuto nell’indolenza dei banchi di scuola. La ricerca di sé, così viva e spesso angosciosa in un ragazzo, aveva trovato una sua strada. Trascrivemmo tutto il libro o quasi… forse in qualche nostra cantina esiste ancora il manoscritto.[6]

Questa forma di appropriazione testuale rivela l’impulso d’una cinefilia, al cui centro si collocavano il neorealismo e Rossellini, dalla quale scaturì, oltre al primo scrivere di film sui giornali locali, come La Nazione e La Gazzetta, un’altra scrittura cinematografica, una ‘scrittura operativa’, segno dell’esigenza profonda d’impossessamento di un linguaggio: la trascrizione a memoria, subito dopo la visione, dei dialoghi e dell’organizzazione visiva di intere sequenze dei film più amati, dai tagli di luce ai movimenti di macchina, come quel carrello folgorante e brevissimo (lungo parve loro di ricordarlo mentre se lo annotavano, dilatato dall’emozione) che, verso la fine di Ladri di biciclette (V. De Sica, 1948), coglie l’attimo dello sbigottimento e della vertigine di Bruno davanti alla scoperta del padre fattosi ladro a sua volta e subito acciuffato e umiliato.[7]

Ora, però, mettendo da parte l’intreccio dei ricordi e il mimetismo maniacale di quelle letture e scritture, per comprendere il profilo del bagaglio cinematografico col quale Vittorio si presenta al confronto col discorso teorico di Ragghianti è necessario ripercorrere i contorni essenziali dell’ambiente cinematografico pisano negli anni del Dopoguerra. In questo senso, l’atto che sancisce la piena integrazione dei due fratelli all’interno di questo spazio socioculturale è rappresentato dall’adesione al Cine Club Pisa, presidente del quale era quel Mario Benvenuti che rivestirà il ruolo di primo mentore (avanti l’incontro decisivo con il produttore e complice artistico Giuliani G. De Negri) e al cui interno svolgeva già la funzione di animatore e critico Valentino Orsini, fratello maggiore e compagno di viaggio, dai documentari degli inizi ai primi lungometraggi di finzione: Un uomo da bruciare (1962) e I fuorilegge del matrimonio (1963). Paolo e Vittorio divennero soci mentre erano ancora studenti e furono eletti consiglieri a partire dall’anno sociale 1950-1951, cominciando col collaborare alle attività organizzative.[8]

Il Cine Club Pisa era nato sulla scorta del tentativo di recuperare l’esperienza critica del Cineguf di Pisa (1934-1943), segnata dalle proiezioni dei film d’arte e dalla rubrica Cronache cinematografiche nella rivista dei Guf, Il Campano. Benvenuti, ultimo fiduciario del Cineguf, dopo la fine del conflitto provò a far germogliare di nuovo un terreno già fecondato, fondando nel 1945 la Sezione Cinematografica Universitaria e due anni dopo, il 7 novembre 1947, il Cine Club Pisa, presidente onorario del quale venne nominato Matteo Marangoni, direttore dell’Istituto di Storia dell’arte dell’università, dove dal 1948 insegnerà lo stesso Ragghianti.[9] Oltre al programma delle conferenze (vanno menzionate tra le tante, quelle di Lizzani, Montaldo, Pietrangeli) e dei cicli dedicati ai singoli autori o alle cinematografie nazionali, il bollettino mensile recapitato ai soci proponeva scritti di Aristarco, Chiarini, Barbaro, Pasinetti, Rossellini, ecc., tratti da riviste come Cinema, Bianco e Nero, Sequenze, Fotogrammi. L’adesione alla Federazione italiana dei circoli del cinema (FCCI) aveva permesso al cineclub di accedere ai circuiti distributivi internazionali e attingere a un catalogo filmico corrispondente al canone del cinema d’arte, offrendo ai soci sconti (del 30%) sull’abbonamento alle principali riviste specializzate,

nonché sull’acquisto di alcuni libri sul cinema, come certe pubblicazioni segnalate sul bollettino del febbraio 1951: Il cinema e l’uomo moderno di Barbaro, Il cinema italiano, oggi di Blasetti e Rondi, Collana di studi cinematografici della casa editrice Ateneo e Collana di studi cinematografici della casa editrice Poligono. Lo stesso Cine Club, già dal 1950, aveva cominciato a costituire una biblioteca cinematografica, abbonandosi anche a «Cinema» e «Filmcritica».[10]

Per completare la ricostruzione di questo tessuto di proposte e interessi cinematografici, vale la pena ricordare che il cineclub profuse anche un significativo impegno produttivo, con uno specifico interesse per l’attività documentaristica (spia del quale è l’organizzazione nel 1952 della Mostra del documentario cinematografico). Nel 1949, lo stesso Benvenuti, insieme ad altri due soci fondatori, diede vita alla B.M.B. FILM, società specializzata nella realizzazione di documentari ad opera di registi locali nei territori di Pisa e Livorno, con l’appoggio tecnico dei vicini stabilimenti cinematografici di Tirrenia. Quando la Camera del lavoro di Pisa propose a Benvenuti di documentare le lotte contadine e operaie in atto in città e in provincia, questi, tenendo per sé il ruolo di operatore, convinse i Taviani e Orsini ad assumere la regia dell’opera che vedrà la luce proprio nel 1952.

Dopo pochi giorni, percorrevamo in lungo e in largo la provincia per filmare le case pericolanti dei contadini sulle balze di Volterra, lo sciopero a rovescio dei braccianti di Pomarance, i volantinaggi e i picchettaggi alla Piaggio e alla Saint Gobain, le fiammiferaie che occupavano la fabbrica di Putignano, i cortei dei lavoratori e delle donne che si concentravano in piazza San Paolo all’Orto fra le macerie, i comizi di Ferdinando Santi.[11]

Così, punto di partenza di un apprendistato tecnico e di un percorso politico, nacque Lotte del lavoro, oggi perduto, come gli altri documentari girati in quegli anni dal ‘collettivo’. Ma conviene fermarsi sulla soglia di questa prima prova registica e della sua radicalità politica, per affrontare l’analisi dell’articolo che Taviani redasse in quello stesso anno, all’interno del milieu appena descritto.

2. Cinema: arte figurativa

Cinema arte figurativa irrompe nel 1952 nell’agone delle controversie estetico-cinematografiche con il rigore provocatorio delle sue tesi, non inedite ma qui sistemate in un’antologia di scritti, suddivisi in capitoli tematici, che dal 1933 di Cinematografo rigoroso, saggio d’apertura (pubblicato quando Ragghianti aveva la stessa età del suo recensore), risalgono gradualmente fino al 1950 di Gautier e il teatro come visione e I problemi artistici e tecnici del film, quest’ultimo posto a sigla del volume: un’opera spesso considerata, in modo in fondo liquidatorio, quale mera applicazione dell’estetica crociana ai problemi dell’espressione cinematografica, tra linguaggio e tecnica, specificità dei mezzi espressivi e unità dell’arte. Il paesaggio teorico nel quale si radicano il libro di Ragghianti e la recensione di Taviani è quello della complessa fase di transizione che, nel corso del Secondo dopoguerra, condusse dal crocianesimo verso un’estetica nuova, una fase ancora

determinata dalla presenza di un orizzonte problematico tipicamente crociano; problemi che, se anche affrontati in forme (apparentemente) anti-crociane, e spesso con gli strumenti forniti dall’ideologia marxista […], manifestavano, caratterizzandosi nel loro essere-contro, la difficoltà, talvolta l’impossibilità di andare oltre Croce, di essere post-crociani.[12]

Nel corso della prima metà degli anni ’50 si assiste, in effetti, a una cospicua ripresa del dibattito teorico, tra estetica e ideologia, una ripresa segnata dall’avvio della collana Einaudi dedicata ai teorici del cinema, dalla Storia delle teoriche del film (1951) di Guido Aristarco al Béla Bálasz di Il film: evoluzione ed essenza di un’arte nuova (1952), solo per ricordare due fra i titoli più significativi, all’interno di un quadro culturale complessivo fortemente condizionato dalla pubblicazione, ancora da parte di Einaudi, dei Quaderni del carcere (1948-1951) di Antonio Gramsci, e dalla riflessione intorno al ruolo che l’esperienza del neorealismo aveva rivestito nella cultura italiana, culminata nei convegni di Perugia e di Parma, tenutisi rispettivamente nel 1949 e nel 1953.

È questo, insomma, il contesto in cui Taviani dà vita al confronto polemico con le tesi salienti esposte nel volume di Ragghianti, ciascuna affrontata muovendosi, non senza una certa disinvoltura, da un saggio all’altro come tra le articolazioni di un ininterrotto discorso, caratterizzato da un costante e coerente ritorno su pochi ma fondamentali problemi; e partendo, però, col riconoscere all’autore il merito originario d’aver raccolto da tempo l’invito rivolto dai teorici cinematografici ai rappresentanti della ‘cultura ufficiale’ a inserire la riflessione sul cinema nell’ambito di un’estetica generale. D’altronde questo riconoscimento ricalcava implicitamente quello attribuitogli due anni prima da Guido Aristarco (fonte innominata di diversi prelievi), il quale, nella prefazione alla propria «antologia storico-critica», L’arte del film, aveva voluto vedere nell’assunto matrice di Cinematografo rigoroso: il cinema è arte figurativa,[13] come nelle succinte attestazioni di legittimità artistica concesse al cinema dall’autorità di Gentile e Croce,[14] il coronamento dello sforzo «di tutto un movimento intellettuale specializzato il quale, sin dal 1911, cerca di sostenere il film come opera d’arte o di far nascere una adeguata teoria, princípi generali e particolari del nuovo mezzo di espressione».[15]

Taviani, procedendo su questa linea, concede a Ragghianti d’aver risolto positivamente la questione generale delle possibilità espressive del nuovo dispositivo ottico-meccanico, avendone valorizzato sin dai primi scritti la qualità visivo-figurativa in una prospettiva storico-artistica ed elevato lo studio a strumento di chiarimento di problemi relativi alle arti figurative e all’estetica stessa. Tuttavia, nonostante la messe di preziose osservazioni critiche rinvenute nel volume, muove subito allo storico dell’arte un’obiezione di fondo (ripresa e approfondita al momento di tirare le somme estetico-ideologiche delle proprie considerazioni): «le conclusioni cui giunge Ragghianti non sempre possono essere accettate, per l’impostazione dialettica del suo metodo critico-storiografico».[16] Se è vero, si domanda Taviani, cogliendo nel discorso una possibile contraddizione, che il rispetto della nozione crociana di universalità e totalità dell’arte «non equivale già all’obliterazione del concetto integrale, che essa è reale soltanto nel particolare concreto, cioè nei vari (e se si vuole, teoricamente infiniti) linguaggi umani, parola, musica, arte figurativa, ecc.»,[17] perché non riconoscere al nuovo linguaggio cinematografico una sua autonomia, proponendo invece un’identità senza resti tra cinema e arte figurativa? Un conto è segnalare, come «stimolo pedagogico», una parentela, anche stretta, tra cinema e pittura, in quanto arti visive, un altro approdare a una «rigida schematizzazione», limitandosi all’individuazione di sole tre grandi categorie di linguaggi espressivi, verbalità, musicalità e visione, senza ulteriori distinzioni: «L’autore viene così in pratica a negare la possibilità di un nuovo linguaggio, quale appunto quello cinematografico, che egli cerca, con ininterrotta costanza, di assimilare al linguaggio figurativo».[18] A essere messa a bersaglio è la categoricità delle asseverazioni – riportate per frammenti dal recensore – raccolte in un celebre passo del saggio inaugurale:

Un punto di partenza che sembrerà ovvio, quantunque non pare che sempre lo sia, è il valore sostanzialmente visivo proprio dell’espressione cinematografica. Valore visivo non dissimile, anzi della stessa natura di quello in cui si realizza un’opera di scultura o di pittura. In forma aforistica, si deve affermare che il cinematografo è «arte figurativa», senz’altro. Né più, né meno. Infatti, quale differenza si può indicare fra un quadro, ad esempio, e un film? Per quanto si guardi, per quanto si indaghi o si sottilizzi, non è possibile riscontrare altra differenza se non, tutt’al più, di «tecnica»: il processo è il medesimo, e della stessa natura sono i modi (figurativi o visivi), generalmente intesi, attraverso i quali si coagula in «forma» uno stato d’animo, un particolare modo di sentire.[19]

I piani discorsivi dei due ‘interlocutori’ risultano sostanzialmente sconnessi: il futuro cineasta rifiuta di vedere misconosciuta l’originalità di un linguaggio del quale stava cercando di impossessarsi, riconoscendovi – come si vedrà più avanti – valori espressivi non soltanto visivi e ponendosi il problema dell’invenzione del suo dispositivo in termini storico-materialistici; il protagonista di «questa specie di mobilitazione della critica crociana»[20] ravvisa sì nel cinema una dimensione linguistica specifica, ma solo dopo aver operato un’inequivocabile distinzione tra «espressione» e «tecnica». A partire dal principio trascendentale dell’unità dell’arte come intuizione-espressione e come linguaggio, cioè come attività teoretica produttrice di forme nuove e originali, il cinema rappresenta per Ragghianti «una espressione visiva, porta a termine processi linguistici di natura visiva, coincidendo pienamente, in questo, con la pittura e la scultura e, di risulta, distinguendosi radicalmente da tutte le forme di espressività verbale o musicale».[21] In quest’ottica, le differenze tra un film e un quadro si situano sul piano empirico della tecnica, della estrinsecazione dell’arte, inerenti dunque soltanto al suo «fissamento esteriore», dal quale dipendono semplicemente, del tutto irrilevanti rispetto al «processo espressivo», «le possibilità di comunicabilità dell’arte, la consistenza o meno della sua presenza mondana, della sua diffusione».[22]

3. Il problema del tempo nell’opera d’arte visiva

La seconda rilevante questione enucleata da Taviani all’interno di questa sorta di ‘teoria dei mezzi espressivi’ è quella della temporalità dell’immagine cinematografica, che condurrebbe nuovamente, in fin dei conti, all’impossibilità di attribuire al linguaggio cinematografico un’autentica peculiarità: «Se l’immagine di un quadro è statica, di fronte al dinamismo dell’immagine filmica, la differenza, insiste ancora Ragghianti, è illusoria».[23] Eppure, nota il recensore, questa sostanziale indistinzione è smentita da molti teorici, tra cui Paul Rotha, con la nozione di «pittoricismo dinamico» dell’immagine cinematografica, governata secondo principi di luce e movimento dalle riprese e dal montaggio,[24] e lo stesso Chiarini, che nel montaggio ravvisa il mezzo espressivo capace di stabilire la «durata esatta» di ogni sintagma filmico e di porsi quale «specifico filmico» con puro valore di «tendenza».[25]

Muovendosi agilmente da un saggio all’altro di Cinema arte figurativa, Taviani riorganizza i passaggi cruciali della scoperta di una temporalità stratificata nell’opera d’arte figurativa (propiziata dal confronto con lo svolgimento temporale della visione cinematografica) in un brano della recensione fortemente debitore nei confronti dell’Aristarco della prefazione all’antologia storico-critica L’arte del film, sia per quel che concerne il ripercorrere la riflessione di Ragghianti, sia per quel che riguarda i riferimenti a certi suoi «precursori»: Paul Heilbronner,[26] che coglie la consistenza della dimensione temporale nella pittura barocca; Jan Kucera,[27] che fa altrettanto riguardo ai bassorilievi e ai quadri dell’arte romana e primitiva.[28] Dal canto suo, Aristarco – riportando ampi stralci degli scritti di Ragghianti in apertura e in coda al proprio testo introduttivo – affronta il tema in modo «interessato», in quanto «nobilmente» rappresentativo dell’esigenza di inserire il cinema nei problemi dell’arte e di trascorrere, anche per questa via, da una grammatica a un’estetica dell’espressione cinematografica, superando una volta per tutte le posizioni di retroguardia di quella critica ancora ligia all’ortodossia dello «specifico filmico» e delle sue formule cristallizzate. Taviani, invece, pur svolgendo attentamente il filo degli argomenti, lascia filtrare il disappunto per l’ulteriore passo compiuto verso la completa assimilazione del cinema al dominio delle arti figurative.

Vediamo i passaggi riordinati da Taviani. In prima battuta, sembra prendere forma un ragionamento circolare. Il cinema, indubbiamente arte figurativa, pare divergere da pittura e scultura per «la proprietà di giovarsi dello spazio (valori figurativi), distribuendolo, organizzandolo in una serie temporale»: «Svolgimento di valori formali del tempo: ecco in sostanza il carattere peculiare del cinema».[29] Eppure la sensibilità temporale che sta all’origine della determinazione storica dell’espressione cinematografica e di questa sua peculiarità apparente scaturisce da quella stessa, cinematografica in potenza, che nella pittura impressionista aveva trovato una manifestazione spontanea e intuitiva e nel cubismo e nel futurismo un’attuazione critico-riflessiva. Il passaggio successivo prende le mosse dalla completa identificazione nella storia delle arti figurative di teatro-spettacolo e cinematografo (questione sulla quale ci si soffermerà più avanti), in quanto linguaggi corrispondenti sul piano dei valori formali e dei processi di costruzione della visibilità, l’aspetto temporale dei quali è solo per un ingenuo equivoco teorico considerato in opposizione a quello delle altre arti figurative: «Il tempo, nel cinematografo e nel teatro-spettacolo, è “durata” (cronometrica, materiale) solo come estrinsecazione apparente, commisurabile, di una successione di elementi presentati sul filo, nel percorso di una determinata costruzione».[30] Questa differente presentazione dello svolgimento figurativo è irrilevante sul piano critico, perché non riguarda il tempo come elemento attivo, il ritmo visivo interno e primigenio dell’opera d’arte, il suo «tempo ideale»:

Bisogna osservare che una pittura o una scultura non esistono, per lo spettatore, per colui che contempla criticamente (cioè ricostruisce quel processo, quel travaglio di realizzazione formale – che gli appare nella sua compatta e coagulata conclusione – in tutti i suoi elementi), fulmineamente. Con un’occhiata, per quanto magica, non si esaurisce un’opera d’arte in tutta la completa complessità dei suoi rapporti, nella sua storia insomma, che bisogna ritrovare e rideterminare al modo stesso che avvenne per l’artista. Dunque l’opera d’arte dev’essere motivata, ripercorsa, «svolta», dallo spettatore.[31]

Taviani, attraverso la cucitura della serie dei riferimenti e delle citazioni estrapolata dal volume, mostra di rendersi conto chiaramente che per Ragghianti l’opera d’arte è, in generale e in primo luogo, «processo», «farsi artistico»: dalla parte della ricezione, il film esiste certo in un «tempo oggettivato» come materiale durata, mentre è solo in un «tempo soggettivato» che si compie l’esperienza della pittura, nella quale «il ciclo del processo figurativo o formale si attua nello spettatore critico».[32] Ma è soltanto quest’ultima la dimensione estetica entro la quale viene ad attuarsi nel profondo il rapporto immagine-tempo, per un film come per un dipinto (e, del resto, Ragghianti vuole assicurare immediatamente che, dalla parte della produzione della visione, vi è una piena identità, sotto il profilo gnoseologico, tra il «processo di attività artistica» del soggetto-pittore e quello del soggetto-regista).

Infine, a suggello della ricostruzione del discorso del teorico dell’arte riguardo al fatto tempo, Taviani recupera un saggio estraneo alla raccolta e pubblicato qualche tempo prima su Bianco e nero in forma di introduzione, assai densa sul piano teorico-metodologico, a un numero doppio monografico, da lui stesso curato, intorno ai rapporti tra cinema e arti figurative.[33] Il brano assunto, soltanto il calco dell’obiezione fondamentale mossa da Schleiermacher alla distinzione lessinghiana fra arti della simultaneità e della successione – «Il contrasto fra i due ordini d’arte (il simultaneo e il successivo, secondo lo spazio e secondo il tempo come entità assolute e trascendenti) significa solamente che ogni contemplazione al pari di ogni produttività è sempre successiva, ma che, nel pensare la relazione dei due lati in un’opera d’arte, l’uno e l’altro ci appaiono indispensabili: il coesistere (das Zugleichsein) e l’essere successivamente (das Succesivsein)»[34] – sigla una trama di prelievi e commenti dalla quale, nonostante tutto, traspaiono la fascinazione verso l’intuizione di fondo del maestro e il riconoscimento della sua fondatezza (l’arte figurativa come luogo di un fare/contemplare di natura spazio-temporale, allo stesso modo del film), rivelando la comprensione, almeno implicita, della presenza di due livelli di temporalità nell’opera d’arte visiva: un «tempo di superficie», svolto da uno sguardo che organizza gli elementi spaziali in un «percorso» della visione; e un «tempo di profondità o di generazione», come ricostruzione da parte della mente critica dello spettatore del «processo» formativo dell’opera, del divenire storico del viluppo di relazioni e motivazioni che ne ha scandita la realizzazione.[35]

4. Il fonofilm e il rapporto tra immagine e parola

Neanche l’introduzione del sonoro sincronizzato, ovvero l’avvento di quello che veniva chiamato allora fonofilm, lamenta Taviani, riesce a scalzare Ragghianti dalla integrale identificazione del cinematografo con le arti figurative, per condurlo finalmente a riconoscere nella matrice audiovisiva dell’attuale linguaggio cinematografico un aspetto fondante della sua autonomia. Nella prospettiva del teorico, sonorità e parlato altro non rappresenterebbero infatti che elementi contenutistici, destinati a trasfigurarsi nella forma della visione, lontani dal vedersi riconosciuta la qualità di «fatti centrali», componenti costitutive, dell’espressività del film d’arte.

Il primo riferimento agli argomenti di Ragghianti riguarda la comparazione tra film e arte figurativa sul punto in questione, laddove egli sostiene che immagine e parola si trovano nel film «nello stesso rapporto che immagine o stile, e materia figurale, nell’arte figurativa: s’intende, quando si tratti di arte».[36] Come un pittore o uno scultore accolgono un certo soggetto non passivamente e in modo inerte, ma conferendogli la declinazione figurativa più adatta ai tratti del proprio linguaggio formale; così un regista elabora sonorità e dialoghi in funzione della modulazione delle immagini, come elementi non distraenti dalla visione cinematografica in quanto tale. In altre parole, egli assume «parola e suono nello stesso modo con cui ha assunto (scelto) soggetto e temi, vale a dire come intrinseche, o meglio esclusive, condizioni di aderenza e pienezza espressiva della sua particolare visione, o ritmo cinematografico».[37] È quanto si verifica in un dipinto nel momento in cui, è questo il brano parafrasato da Taviani, «l’elemento strettamente «figurale» viene sommerso, per la contemplazione critica o comprensiva, nei valori formali la cui urgenza o necessità ha originato la sua scelta, o la sua speciale configurazione».[38]

Il secondo riferimento va al paragone tra film sonoro e melodramma, istituito da Ragghianti nelle pagine in cui approfondisce l’originale nozione di «critofilm d’arte», quella forma filmica che dovrebbe essere in grado, in virtù dell’identità dei linguaggi in causa, di farsi strumento della critica d’arte col solo ricorso alla «pura» visione cinematografica, ricostruendo dinamicamente e concretamente il processo formativo dell’opera d’arte, il fare dell’artista in ogni singolare aspetto dello sviluppo espressivo compiuto. Insomma, in opposizione a quei documentari d’arte concepiti secondo una generica successione di inquadrature al servizio del commento verbale, la forma visiva di un critofilm dovrebbe possedere la stessa interna necessità del linguaggio dei film d’arte, «esaurienti nelle immagini e nel loro ritmo o montaggio significante»:

La parola e le sonorità sono nel film d’arte come le parole e i versi nel melodramma: fuse nel movimento ritmico delle immagini, come nel dramma musicale fuse nello sviluppo della forma musicale. Un film d’arte è sempre, idealmente parlando, muto: concreto nel linguaggio proprio, il cinematografico, senz’altra aggiunta.[39]

Taviani dal brano in questione estrapola, non senza tendenziosità, soltanto due secche formule («La parola e le sonorità sono nel film d’arte come le parole e i versi nel melodramma», «Un film d’arte è sempre, idealmente parlando, muto»), il che gli consente di restituire la posizione di Ragghianti in una versione più radicale e in parte deformata, così da poter affermare, in opposizione, che, se pure, in termini crociani, un’espressione artistica, per la sua natura di totalità, non può essere «perfezionata», per esempio mediante elementi che le conferiscano una maggiore dose di realismo.

È altrettanto vero che il sonoro e il parlato nel film d’arte non rappresentano la trama (sarebbe comunque più esatto parlare di tema) ma che questa trama il sonoro, insieme all’immagine, esprime (in virtù di quella fusione di più tecniche, ammessa dallo stesso Croce): che cioè il cinema ha un suo peculiare linguaggio che è un linguaggio audiovisivo.[40]

Ragghianti, certamente, non avrebbe potuto avallare uno statuto del linguaggio cinematografico che comprendesse sonorità e dialoghi nella dimensione propriamente espressiva, ma sulla questione del parlato non giunge mai a quello che egli stesso definisce nel 1938, nel saggio Immagine e parola, il «purismo» e il «rigorismo» di un Arnheim,[41] che in quegli anni rigetta drasticamente il fonofilm perché – attenendosi alla sua teoria dei «mezzi formativi» dell’immagine cinematografica in quanto immagine artistica (bidimensionalità e limitazione della profondità spaziale, abolizione del sonoro e del colore, abolizione della continuità spazio-temporale) – il contenuto alieno del suono e della parola rinvia alla funzione meramente riproduttiva del dispositivo cinematografico.[42] Ragghianti, dal canto suo, come si è visto, risolve il problema della presenza del verbale all’interno di un’opera d’arte visiva, preservata nella sua integrità linguistica, ancora ricorrendo alla distinzione crociana tra espressione e comunicazione, creazione di originali forme (visive) e pratica trasmissione di contenuti (verbali e narrativi), giustificando, nella sintesi espressiva di forma e contenuto, la «legittimità del cinema sonoro che non viola la purezza artistica del cinema in quanto arte della visione – produzione artistica fondata quindi su immagini – a patto però che i dialoghi, i recitati siano concepiti come assolutamente integrali e coerenti con le ragioni dell’immagine».[43]

Le argomentazioni del recensore circa la strutturalità degli aspetti sonori rispetto all’espressione cinematografica individuano un valido supporto nell’analisi svolta da Chiarini riguardo al ruolo dei dialoghi in Hamlet (Lawrence Olivier, 1948), all’interno di un discorso critico concepito in risposta al saggio Crisi di una teoria e urgenza di una revisione.[44] Di fronte all’affermazione di Aristarco della necessità di un improrogabile superamento delle teorie dello «specifico filmico», anche tenuto conto dell’introduzione del sonoro e di forme di montaggio distanti dal desueto canone del «montaggio di pezzi brevi», Chiarini segnala le insufficienze di una critica impreparata «a intendere le nuove forme dovute all’avvento del sonoro, che ha disteso, per così dire, il ritmo del visivo adeguandolo a quello della parola, ma nello stesso tempo ha arricchito l’immagine filmica del nuovo rapporto visione-suono. Il concetto di «“specifico filmico” si è evoluto senza contraddirsi».[45] Il riconoscimento della partecipazione di sonorità e parole all’unità dell’espressione cinematografica, tra l’altro, permette a Chiarini di valutare gli adattamenti shakespeariani di Olivier quali opere integralmente cinematografiche (sulla questione torneremo nel prossimo paragrafo):

Il montaggio interno dell’Amleto, ottenuto con lunghe carrellate e panoramiche, rende con una possibilità che è sola del cinematografo l’impostazione psicologica del personaggio secondo Olivier – e non ha importanza che si possa accettare o respingere – come il montaggio delle battute di Shakespeare in rapporto a determinate inquadrature – il celebre monologo, per esempio – raggiunge effetti propri ed esclusivi del cinema.[46]

È questo il passaggio che Taviani riporta solo a partire da «il montaggio delle battute di Shakespeare in rapporto a determinate inquadrature», rimarcando graficamente quegli «effetti propri ed esclusivi del cinema» che giungono ad autorizzare l’inserimento del sonoro nello spessore espressivo del film, facendone un’arte propriamente audiovisiva. Probabilmente la flessione polemica del discorso del recensore, mediante la dialettica delle citazioni e delle argomentazioni, restituisce in modo più netto il divario fra la prospettiva di Chiarini e le ragioni di Ragghianti, in modo da far emergere senza equivoci il valore concretamente strutturante dei dialoghi rispetto alla visione.

5. «Teatro=cinematografo»

Con un salto in avanti nella scaletta concettuale del testo di Taviani, che a questo punto dava l’attacco all’intero impianto estetico-ideologico di Cinema arte figurativa, mi permetto invece di collegare direttamente la questione del fonofilm a quella del rapporto storico tra teatro e cinema, con l’autorizzazione dello stesso teorico dell’arte, il quale sottolinea che la necessità di chiarire il problema della relazione linguistico-espressiva tra teatro e cinematografo era stata resa cogente dal verificarsi del «doppio fenomeno» dell’affermazione del film sonoro e del teatro di regia, con «la prevalenza sempre più soverchiante che nel teatro ha assunto la «messa in scena», nella sua forma di interpretazione, di commento, di estensione talvolta, ottenuta come mezzi autonomi e diversi, dell’opera letteraria recitata».[47] Il filo rosso tra i due fenomeni era quello del rapporto tra espressione visiva ed espressione verbale in quanto linguaggi artistici.

Ragghianti risolve la questione affermando una piena continuità storica tra teatro come spettacolo e cinema, entrambi «processi costruttivi di visibilità» snodantisi in una durata temporale materializzata – una continuità per Taviani solo relativa, valida nei limiti di una storia delle forme artistiche che hanno «preluso», senza corrispondervi in toto, alla visione cinematografica –,[48] e lo fa proprio al termine di uno di quei passaggi in cui di questa visione appare al recensore delinearsi un’errata concezione «metastorica»:

Il cinematografo ha dunque, aggiungiamo, una storia assai più lunga e antica che non sia quella dello speciale apparecchio di riproduzione o fissazione meccanica delle forme o della visione, come la pittura ha una storia più lunga della fotografia o della oleografia: la sua storia è la storia del teatro come spettacolo, come visione.[49]

Più avanti, Ragghianti, in un brano non citato, è ancora più esplicito: al di là delle differenti tecniche storiche di estrinsecazione, per cinema e teatro e arti visive in genere il linguaggio-espressione della «visione figurativa o per immagini nel movimento del tempo, è lo stesso»:

La storia del teatro come spettacolo è dunque la stessa storia del cinema nelle determinazioni e negli sviluppi dei suoi mezzi di comunicazione. Ed è storia dell’arte figurativa, alla quale si deve rigorosamente parlando ricondurre ogni manifestazione espressiva il cui linguaggio sia la visione spazio-temporale.[50]

A persuadere Taviani, invece, della correlata distinzione fra «teatro come letteratura-poesia» e «teatro come spettacolo visuale» sono le fitte e accurate osservazioni, sparse nei diversi saggi radunati nell’ampia sezione Cinema e teatro, dedicate alla disamina di una notevole varietà di forme storiche della teatralità visuale (dalle rappresentazioni religiose medievali ai mimi dell’antichità, ai tableaux vivants ottocenteschi), dei principi e dei metodi scenici di alcuni fra i massimi rappresentanti del teatro di regia novecentesco (Adolphe Appia, Gordon Craig, Vsevolod Mejerchol’d, etc.) e, infine, delle cronache e dei commenti teatrali di Théophile Gautier, Jules Lemaître e i Fratelli de Goncourt.[51] Ciò che fa problema per Taviani nella riflessione di Ragghianti, dunque, non è tanto la rivendicazione dell’autonomia artistica del teatro come spettacolo visivo, quanto piuttosto l’irriducibile separazione in via teorica e concreta di due modalità rappresentative, rispettivamente informate da una «regia poetica» e da una «regia spettacolare»: la prima, volta unicamente a costruire un «ascoltatore», concentrata sul testo letterario, sulla recitazione-dizione e sulla interpretazione-traslazione della parola poetica, e svalutativa di ogni fattore visivo; la seconda, destinata a uno «spettatore», che intende il teatro come autonoma espressione di ritmi visivi e figurazioni spazio-temporali, come visualità cinetica, in cui l’eventuale testo declina a canovaccio. Rispetto a un discorso critico esteticamente fondato, ogni eclettica commistione di forme nel teatro moderno e contemporaneo risulta legittima eppure equivoca, sfavorevole alla cultura teatrale e alla validità dello spettacolo.[52] Ma se l’individuazione di queste due direzioni o tendenze di fondo può essere stimolante, non è corretto dar forma a rigidi schematismi:

Non è sempre vero infatti che un testo abbia, nei confronti dello spettacolo visuale, la stessa funzione che il «libretto» ha nel melodramma o in un quadro la trama figurale. Vi sono opere che trovano la loro espressione, raggiungono cioè la loro validità estetica, solo nella fusione tra immagine e parola.[53]

E qui Taviani convoca a sostegno della propria tesi due grossi calibri. Il primo è il Croce dell’Estetica: «Vi sono drammi il cui effetto si ottiene alla semplice lettura, altri ai quali occorrono la declamazione e l’apparato scenico: intuizioni artistiche, che per estrinsecarsi pienamente richiedono parole, canti, strumenti musicali, colori, plastici, architetture, attori».[54] Taviani vuole incuneare una contraddizione tra il maestro che, in questa pagina, senza intaccare la nozione dell’unità dell’arte come linguaggio, sta trattando il problema generale dell’estrinsecazione delle intuizioni-espressioni dell’artista, della necessità per ciascuna di esse di un’adeguata tecnica di comunicazione, e l’allievo che, per salvaguardare l’assunto della distinzione delle modalità espressive verbale e visiva nel linguaggio dell’arte e dunque di letteratura e spettacolo, giunge a riconoscere la presenza di un articolato apparato scenico anche in certe forme di «teatro letterario», ma unicamente in quanto insieme di mezzi tecnici e pratici strumenti «atti a estrinsecare, per il pubblico assistente, la forma peculiare della poesia del testo».[55] Il secondo ‘testimone’ è il Gramsci di Letteratura e vita nazionale che, a proposito del teatro di Luigi Pirandello, ritiene che la «personalità artistica» dell’autore non emerga che parzialmente dalla dimensione puramente letteraria della scrittura, che deve essere integrata dalla sua stessa regia: «Il dramma del Pirandello acquista tutta la sua espressività solo in quanto la «recitazione» sarà diretta dal Pirandello capo-comico», secondo un preciso rapporto tra attori e macchina scenica. Se una tragedia di Shakespeare possiede anche una vita letteraria autonoma, il dramma pirandelliano «vive esteticamente in maggior parte solo se «rappresentato» teatralmente».[56]

Insomma, per Taviani, non solo le drammaturgie di Pirandello, come quelle di Bertolt Brecht ed Eduardo De Filippo, vivono soltanto nella loro messinscena, secondo una compiuta combinazione di tecniche e linguaggi espressivi, di visione e parola, ma la stessa nozione di «regia poetica» è in sé del tutto sindacabile: «In quanto una regia, pur rigorosamente volta a conservare intatto il «valore ingenuo» dell’opera poetica, non può basarsi esclusivamente sulla parola lirica: per il fatto stesso che la presenza fisica dell’attore in una dimensione spaziale, quale quella scenografica, crea un rapporto figurativo».[57] E qui si manifesta lucidamente la consapevolezza del valore ostensivo-indicale della parola e della voce, della mimica e del gesto dell’attore, che nello svolgimento della performance contribuiscono a strutturare un processo visuale.

6. Fra ideologia, estetica e metodo critico

Taviani giunge al cuore della recensione attraverso la censura definitiva di quella concezione «metastorica» del cinema ribadita da Ragghianti nel corso dell’intero volume, col sostenere che «la visione cinematografica è anteriore alla scoperta del mezzo ottico-meccanico per la sua riproduzione, o che addirittura è sempre esistita, in quanto arte figurativa».[58] Questa concezione costituirebbe il risultato della sua adesione allo storicismo crociano, in forza della quale intende

la storia come storia delle soprastrutture culturali e non delle forze reali che ne sono il motore; svaluta la conoscenza scientifica […]; conferisce all’arte un carattere eterno e metastorico, non cogliendo il suo legame dialettico con la storia degli uomini, con il tempo in cui è nata, con le condizioni economico sociali di cui è espressione.[59]

Essendo questa la posizione assunta di fronte al fenomeno cinematografico, Ragghianti non arriva a comprendere la necessità della sua nascita. Di contro, Taviani propone un’interpretazione in chiave dialettica e progressiva della storia della modernità, dal Rinascimento in avanti, una storia che, sotto la spinta della borghesia, ha conosciuto grandi rivolgimenti scientifici e politici, il sovvertimento delle strutture economico-sociali e la radicale trasformazione del quadro dei rapporti degli uomini con le cose e con gli altri uomini. D’altro canto, sul fronte della cultura e delle arti, col romanticismo, il naturalismo e l’esistenzialismo, «l’uomo è diventato il protagonista assoluto del dramma della realtà: un protagonista spesso disperato, perché solo, isolato». Al culmine di questi processi storici stratificati, il nuovo dispositivo di visione ha potuto trasformarsi da mero apparecchio ottico-meccanico di riproduzione delle immagini in autentico strumento espressivo, «per seguire più da vicino la realtà nei suoi movimenti dialettici e per trasformarla».[60]

La sintetica formulazione di questa tesi storiografica viene esplicitamente attinta a un saggio di Carlo Lizzani sulla storia del cinema uscito pochi anni prima su Bianco e Nero, di cui viene poi riportata alla lettera la cifra concettuale: «A questo punto della storia dell’uomo, non c’è dubbio che la nascita del cinema è necessaria e spiegabile. Esso corrisponde al grado di rapporti che intercorrono tra gli individui e la realtà».[61] La vertiginosa ricostruzione storiografica che Lizzani, negando ogni istanza cinematografica «trascendentale» d’epoca prescientifica, dispiega con un’enfasi quasi teleologica – attraverso il secolare processo di impervia liberazione dei saperi e della prassi da ogni schema dogmatico e metafisico, fino all’invenzione dei Lumière, di cui precisa i fattori storici – era stata consapevolmente modellata sullo storicismo di Francesco De Sanctis e, in particolare, su una delle pagine conclusive e più richiamate della sua storia della letteratura italiana come storia di una civiltà. E bisogna anche notare che, in una sorta d’intersezione di fonti e riferimenti, questa pagina notissima – di cui Taviani parafrasa quella proposizione in cui il passaggio dall’idealismo al realismo nella scienza e nell’arte è visto corrispondere a «un’ultima eliminazione di elementi fantastici, mistici, metafisici e rettorici», con l’approdo a una «letteratura moderna» finalmente radicata in un’intera vita culturale[62] – era stata riportata nella sua interezza in un ipotesto fondamentale della recensione, quale faro per il superamento di un’estetica e di un metodo critico sclerotici (quelli dello «specifico filmico», del «cinema cinematografico»).[63] Qui si fa proprio il celeberrimo invito a tornare a De Sanctis pronunciato da Gramsci, sulla scorta di Giovanni Gentile ma rovesciato di segno: il De Sanctis militante e ‘fascista’ cede il posto al militante e ‘democratico’, e pur tuttavia rivolto contro quello ‘liberale’ di Croce. Era quello, insomma, per Gramsci l’emblema del «tipo di critica letteraria propria di una filosofia della prassi»:

militante non frigidamente estetica, è la critica di un periodo di lotte culturali, di contrasti tra concezioni di vita antagonistiche. Le analisi del contenuto, la critica della «struttura» delle opere, cioè della coerenza logica e storico-attuale delle masse dei sentimenti rappresentati artisticamente, sono legate a questa lotta culturale.[64]

Ed è proprio il richiamo a questo brano di Letteratura e vita nazionale uno dei fuochi che orientano il discorso di Taviani intorno al problema del metodo critico cinematografico, rimproverando a Ragghianti l’adozione di un formalismo disancorato da una salda prospettiva storica nell’analisi di certe sequenze di alcuni film di Georg W. Pabst e Charlie Chaplin.[65] Dall’anno 1952, una polemica critico-ideologica estremamente attuale colpisce retrospettivamente pagine risalenti al 1933, alla fase di maggior adesione del teorico dell’arte all’estetica crociana, prendendo le mosse da una posizione gramsciana, paradigmatica della politica culturale del Pci del Dopoguerra, «utilizzata dalla critica di parte comunista soprattutto quale critica nei confronti di Croce, per tentare di rovesciarne l’egemonia esercitata sulla cultura e in particolare sulla critica letteraria».[66] Il secondo fuoco è rappresentato dal Luigi Russo di La critica letteraria contemporanea,[67] con il suo storicismo critico orientato alla «riconquista di una storia letteraria che non perda mai l’autentico delle personalità concrete e nelle personalità la realtà della loro intera storicità-umanità e della loro consistenza poetica».[68]

Le rimostranze del recensore sono precise: «Ragghianti analizzando il fenomeno cinematografico come fatto essenzialmente formale, di linguaggio, si affida a quel genere di critica estetico-psicologica», ricca di suggestioni preziose e fertili, ma incapace di penetrare a fondo l’opera cinematografica per valutarne in modo esauriente il carattere complessivo e la reale consistenza sul piano storico-culturale: «L’entusiasmo per il particolare visivo, per la soluzione figurativa induce l’autore a perdere di vista la struttura dell’opera»,[69] gramscianamente intesa. La predilezione per l’individuazione dello stilema visivo rivelatore o per l’analisi minuziosa e illuminante della sequenza magistrale sul piano figurativo, condizionato da fonti pittoriche, avrebbe indotto Ragghianti ad accogliere quale oggetto di interesse critico un’opera di Pabst come L’Atlantide (Die Herrin von Atlantis, 1932), «che ad una seconda lettura si è rivelata decisamente deteriore»,[70] e a mancare di cogliere la «fisionomia» e la misura dell’umanesimo di Chaplin: «del quale vengono analizzate soprattutto, e con innegabile sensibilità, particolari risoluzioni ritmico-visive, ma non si riesce a precisare la posizione nella storia moderna».[71]

In realtà il giovane Ragghianti, all’inizio degli anni Trenta, era impegnato nella messa a punto di un’operazione complessa, sul piano metodologico, nel

tentativo di conciliare l’estetica crociana (l’arte come intuizione-espressione, come conoscenza individuale e come linguaggio; l’irrilevanza della tecnica, considerata come mero strumento di fissazione; la nozione, ancora romantica, di soggettività e personalità artistica) con la tradizione purovisibilistica nella versione del “formalismo astratto” (fondato su concetti come “valori formali”, “valori spaziali” e simili).[72]

Lo stesso Ragghianti, d’altronde, ammette apertamente certe sue giovanili ‘carenze’ metodologiche in un saggio più maturo fra quelli antologizzati, datato 1947, nel quale sottolinea che, senza il percorso riflessivo inaugurato anche da quelle analisi filmiche, «non mi sarebbe stato possibile passare [come studioso di arti figurative tradizionali] dal descrizionismo formalistico, che è il limite dei miei primi saggi (per quanto cercassi di parlare sempre in persona prima, quella dell’artista, e usassi termini come personalizzazione e simili) al criticismo storico dei miei saggi più recenti».[73]

Ora, bisogna ammetterlo, al di là della condivisibilità dell’assunto critico di Taviani, è qui all’opera l’arguta strategia del polemista che seleziona e sottolinea tendenziosamente i punti e gli aspetti utili a sostenere più efficacemente i propri argomenti. Taviani, infatti, si riferisce all’analisi dell’Atlantide, di cui lamenta la sopravvalutazione estetica, ma trascura di ricordare le pagine dedicate a La tragedia della miniera (Kameradschaft, 1931), nel corso delle quali lo sguardo dell’analista stringe un compatto vincolo discorsivo tra svolgimento figurativo e «contenuto sentimentale». Allo stesso modo, è certamente vero che il discorso critico sull’arte di Chaplin, sui nuclei generatori e organizzativi della sua «visione cinematografica», muove dal rinvenimento, sin nelle prime comiche brevi, del calcolo sorvegliatissimo del ritmo antinaturalistico delle movenze, dei gesti e della mimica di Charlot, del «passo» come «scoperta artistica di un valore eccezionale, una deformazione lirica altissima che contiene, si può dire, inizialmente, tutto lo stile di Chaplin».[74] Ma quest’osservazione non è che il punto di partenza di una ricognizione orientata verso opere più complesse, come La febbre dell’oro (The Gold Rush, 1925), nel corso della quale, nei limiti della dimensione dell’articolo, mentre sul piano della forma si annotano i tratti del consistente raffinamento e arricchimento della perizia plastico-compositiva, su quello narrativo, tenendo insieme il finale di Il circo (The Circus, 1928) e di Luci della città (City Lights, 1931), si approfondisce il tema dell’ansia di redenzione dalla tragica fragilità dello sconfitto, con l’enfatizzare due elementi che, prospettando un nuovo sbocco ai motivi classici del candore-illusione e del vagabondaggio come fuga dall’asprezza della vita, si offrono allo spettatore «come un tesoro inestimabile, col quale la miseria a volte viziosa, l’onta, la viltà rassegnata del vinto, sono ricomperate: l’orizzonte infinito, che è grande e resta lui grande anche se assorbe un piccolo uomo, e poi la pietà della cieca, pietà vera e sofferta di un’anima per un’altra, fuori del sogno».[75] Non è certo il ritratto a tutto tondo dell’«ultimo padre della tenerezza del mondo», per usare l’espressione mutuata nel testo da Pablo Neruda, ma non si può dire che Ragghianti rinunci del tutto a coglierne qualche lineamento.

La chiusa di Taviani ribadisce, con un tono di rammarico e sfiducia, la contraddizione tra il sicuro interesse complessivo del volume e i suoi notevoli limiti di fronte alle più urgenti istanze di revisione di un’intera estetica, sottolineando una sorta di circolarità della raccolta saggistica (1933-1952), decretata dalla nota conclusiva nella quale Ragghianti, per così dire, si ostina a ritenere che i saggi diacronici e teorici di importanti studiosi cinematografici italiani, da Aristarco a Mario Verdone, potranno acquisire una prospettiva più solida «soltanto quando sia bene posseduto l’oggetto di tale storica ricostruzione, cioè quando si abbia più compiuta chiarezza su ciò che è realmente il cinema».[76]

Ma è ormai tempo, invece, di indirizzare la letteratura cinematografica verso la definizione di un’estetica nuova all’interno della quale collocare anche il cinema. Taviani non lo esplicita, ma l’intero sviluppo dell’articolo allude a quella «estetica valida» che avrebbe dovuto nascere dalla soluzione del dissidio tra filosofia idealistica e materialismo dialettico, col superamento dell’egemonia della prima tendenza, che aveva offerto una risposta efficace al problema del cinema come arte, ma si dimostrava insufficiente a raccogliere le istanze della vita politica e culturale contemporanea e inadatta a guidare il lavoro teorico-critico necessario ad affrontate e comprendere, sul piano espressivo come su quello politico, la produzione filmica del Secondo dopoguerra, a cominciare da quella neorealistica e immediatamente successiva, da La terra trema (L. Visconti, 1948) a Cronaca di un amore (M. Antonioni, 1950). Si trattava, insomma, di sostenere

che non si deve tralasciare la vita reale per un «formalismo acuto» o per «effetti eccentrici», che occorre delineare la storia dei personaggi in stretto legame con la storia del paese cui i personaggi stessi appartengono, che l’arte è destinata a svolgere un’importante funzione d’avanguardia nella vita sociale (nel conflitto tra il vecchio e il nuovo, tra ciò che nasce e ciò che muore).[77]

Si trattava, in altre parole, di assecondare l’invito a inserire l’estetica del cinema all’interno dell’estetica marxista:

Partire dal marxismo, che è dunque il solo punto di vista che consente di intendere e di rigenerare la realtà, per porsi il problema del film, significa studiare un fenomeno reale nella complessità dei problemi che tocca, senza preoccupazioni di estetica purezza. Significa certo considerare il film per quello che è, un fatto artistico. Ma questo non ci impegna affatto, da qui, a respingere come extra-estetico nessun ordine di riflessioni che esso possa suggerirci, nessun tipo di indagine che esso possa sollecitarci a condurre.[78]

7. Il cinema come ricerca di verità e bellezza, tra ideologia e arte

Nel raccogliere e mettere in discorso i semi sparsi di un cinema venturo, di cui prenderò in considerazione alcune opere emblematiche, mi sembra opportuno cominciare proprio dalla questione di quella «estetica valida» alla quale rinvia in ultimo Vittorio, che si tradurrà per i Taviani in una concezione dialettica del cinema, costante strutturale e nucleo generatore del processo espressivo e narrativo, sin dai lungometraggi immediatamente conseguenti alla militanza critica: dialettica tra fare artistico e realtà e interna all’opera d’arte stessa.

I Taviani realizzano i primi lungometraggi, quelli del cosiddetto ciclo poetico-politico, della passione rossa e dell’Utopia, del cambiare il cinema per trasformare il mondo, da Un uomo da bruciare (1962) ad Allonsanfan (1974), dentro un arco storico nazionale e internazionale in cui l’affermazione di un’identità ideologica e culturale radicalizzata è posta di fronte a dure contraddizioni: quelle degli anni Cinquanta e dei primi anni Sessanta, stretti tra l’istanza rivoluzionaria della marxiana lotta delle classi e il compromesso politico-sociale della politica togliattiana, e quelle della stagione successiva, tesa tra la ripresa delle lotte operaie e la nascita del movimento studentesco, culminanti nel ’68 e nell’autunno caldo del ’69, l’ingresso nella quale è simbolicamente rappresentato in Sovversivi (1967) dai funerali di Togliatti, dalla crisi-liberazione generata nei protagonisti – militanti comunisti a vario titolo – dalla ‘morte del padre’, per gli autori anche di quello cinematografico del neorealismo. In queste opere la ricerca di verità al fondo dei conflitti si manifesta nella messa in scena degli «utopisti» ed «esagerati», «con una implicita polemica nei confronti dell’eroe positivo»:[79] una serie di figure antieroiche – fino ai rivoluzionari ottocenteschi di San Michele aveva un gallo (1971) e Allonsanfan – le quali, proiezione degli autori e oggetto d’una lucida analisi e autoanalisi, incarnano «la figura prometeica e narcisistica della soggettività borghese nella sua fase declinante più che il soggetto della prospettiva rivoluzionaria, che è solo un abito, se non proprio un travestimento».[80] La dialettica tra cinema e politica e i rispettivi linguaggi raggiunge in questa fase il punto di massima tensione in Sotto il segno dello Scorpione (1969), nel quale le strategie rivoluzionarie per la conquista dell’Utopia sono traslate in un cronotopo mitico, secondo un linguaggio cinematografico straniato, materialistico, d’azione e riflessione insieme.

Ma, come Vittorio sottolineava in relazione al divenire dei movimenti letterari, il soggetto della modernità è colto nella sua solitudine disperata di fronte al dramma della violenza soverchiante della Natura e della Storia. È quanto si manifesta, per esempio, nel mythos tragico dell’innocenza e dell’inesperienza (dalla conclusione solo in apparenza edificante) di Padre padrone (1977), con il piccolo Gavino gettato dal patriarca pastore nell’isolamento e nell’asprezza della vita delle Valli Baddevustrana; o nel penoso «mal di luna» che affligge Batà, in una Sicilia quasi altrettanto amara, nell’omonimo episodio di Kaos (1984). Sono invece le forze impersonali della storia, per restare ancora su Kaos, ad abbattersi in L’altro figlio su Mariagrazia, stuprata e resa vedova dal brigante Comizzi, liberato dall’amnistia promulgata al tempo dell’impresa di Garibaldi; mentre i due artisti toscani, Nicola e Andrea, in Good Morning Babilonia (1987), dopo l’incontro fatale con D. W. Griffith e il successo a Hollywood, subiscono la nemesi dell’infrazione di una norma arcana e lo scacco finale sul fronte della Prima guerra mondiale.

Se Taviani si ribellava all’idea di veder misconosciuto il carattere integralmente audiovisivo del linguaggio cinematografico, e in esso la centralità della parola, bisogna ammettere che in alcune opere dei due fratelli l’elemento verbale è parte integrante dell’espressione formale, aspetto strutturante della visione e perfino fulcro narrativo.[81] Basterebbe pensare alle ‘allocuzioni teatrali’ di certi personaggi, come quella dell’insurrezionalista Giulio Manieri, in San Michele aveva un gallo, il quale, preso possesso, col suo gruppo, della piazza di Città della Pieve, si fa metteur en scène di un’effimera «festa rivoluzionaria»: dalla «parola-gesto-sguardo si libera un indirizzo indicale che costruisce la visione», per esempio nei raccordi dei primi piani ai totali e viceversa; «quale regista in scena dell’azione (…) orienta l’esplorazione spettatoriale del quadro, mentre attacca con le proprie parole gli emblemi del potere burocratico».[82] Ma è necessario ricordare anche la potenza evocativa della parola nella sequenza di Padre padrone in cui Efisio si rivolge al figlio con insidiosa suadenza, descrivendogli le meraviglie della natura con parole ammalianti (calco di quelle di Calibano nella Tempesta di Shakespeare: atto II, scena II) e insegnandoli a comprendere i rumori nel labirinto della natura: la macchina da presa rivela qui «la sua superiore sensibilità visiva e auditiva, capace di estrarre dal buio e dal brusio indistinto forme sonore nitide, che danno subito vita ad immagini, la quercia, il ruscello, vere e proprie epifanie artistiche dell’assoluto naturale».[83] Del resto, il film mette a tema centrale l’apprendimento di una lingua (quella italiana in opposizione al dialetto sardo), in un interseco complesso di varietà linguistiche che è parte integrante del conflitto narrativo.[84]

Ma il primo linguaggio appreso da Gavino, scaturigine del processo di emancipazione, è quello della musica e questo ci permette di passare all’ultima questione, quella della riflessione dei Taviani sul cinema come linguaggio dell’arte. Dunque, insieme alla ricerca di verità, la ricerca della bellezza, quasi mai leziosa e inerte, spesso problematica e dolente. Questa linea discorsiva si sviluppa in modo complesso nella rappresentazione del paesaggio, che, soprattutto quando è quello della Toscana, delle campagne, dei cascinali, delle ville e delle cattedrali, dispone la visione al tempo della contemplazione, vitale o disforica, e del confronto con una nobile tradizione figurativa, assimilata come forma profonda della visione senza flessioni citazionistiche. Lo svolgimento della figurazione può integrare una «trama di ricerca» intessuta di incantate e terribili epifanie, come in La notte di San Lorenzo (1982). Ma può disvelare una natura mortifera, ospite di cupe fiabe e generatrice di passioni distruttive: Il prato (1979) racchiude, in fondo, l’intero racconto nel mutamento di segno di un paesaggio di fronte allo sguardo di Giovanni, che descrive in una lettera «la campagna circostante in modo affatto differente rispetto all’incanto, alla magia con cui l’aveva vista all’inizio del film: ora tutto appare come luogo di una grande sofferenza»;[85] in Fiorile (1993) un maligno spiritus loci, dormiente sotto lo splendore della campagna, viene risvegliato dalla passione dell’oro; in Le affinità elettive (1996), un progetto d’armonia fra natura e cultura si dissolve di fronte all’oscura fissità di uno scenario lacustre, fonte del tragico e destinante di morte.

Infine, l’autoriflessività di questo cinema si appunta sulla loro storia e condizione di artisti. In Good morning Babilonia si ricongiungono alla tradizione delle antiche «botteghe artistiche» dalla quale origina idealmente il loro «metodo cinematografico», rispecchiando la bellezza delle cattedrali romaniche e cinematografiche in una classicità espressiva quale processo di geometrizzazione e stilizzazione delle forme. In Colloquio con la madre, epilogo di Kaos, è lo stesso Pirandello a fungere da proiezione della figura dell’artista, ormai vecchio e avvolto in una temperie di pensosa malinconia; con l’apparizione della madre, da poco scomparsa, nell’intimità della casa avita, il suo sguardo può associarsi a quello di lei, che rinnova il racconto infantile dell’approdo della «tartana dalla vela rossa» sull’Isola della pietra pomice: l’ultima evocazione del segreto dell’Utopia e della bellezza nel volo della bambina verso il mare turchese giù dalla scoscesa abbacinante.

Se una lezione fra le altre è rimasta a Vittorio dalla riflessione di Ragghianti, da colui che non aveva potuto, nonostante tutto, non considerare un maestro, probabilmente è che la problematica vitalità di un’opera d’arte è alimentata al suo interno da un implicito risvolto di teoria.

1 Cfr. L. Lischi, Piazza del Castelletto. Ricordi di un editore, Pisa, Nistri-Lischi, 2006, pp. 35-37.

2 V. Taviani, ‘Recensione a Storia del cinema di Georges Sadoul’, La rassegna, XXI, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1952, pp. 19-22.

3 V. Taviani, ‘Recensione a Cinema arte figurativa di Carlo Ludovico Ragghianti’, La rassegna, XXI, nn. 3-5, marzo-maggio 1952, pp. 18-21.

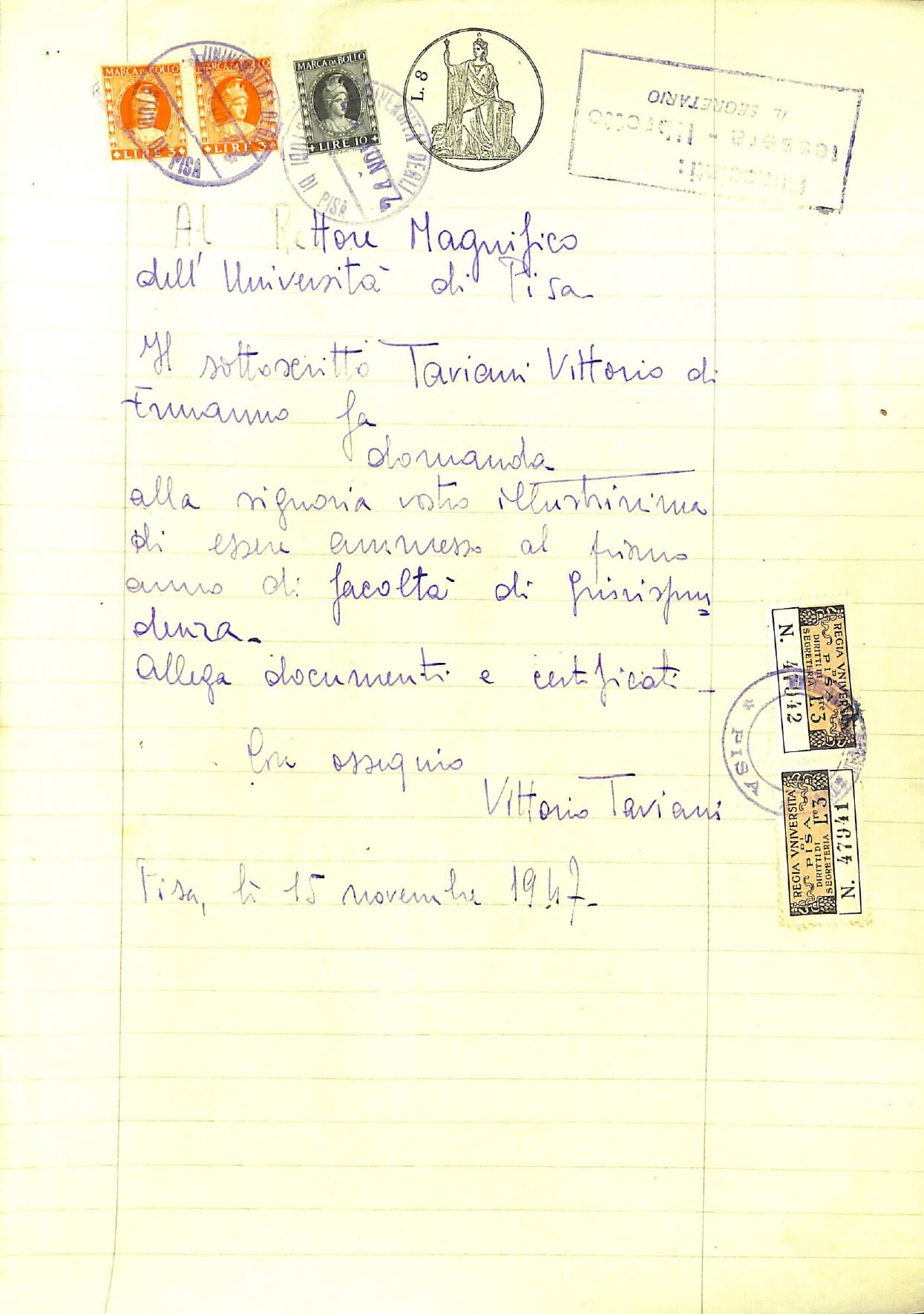

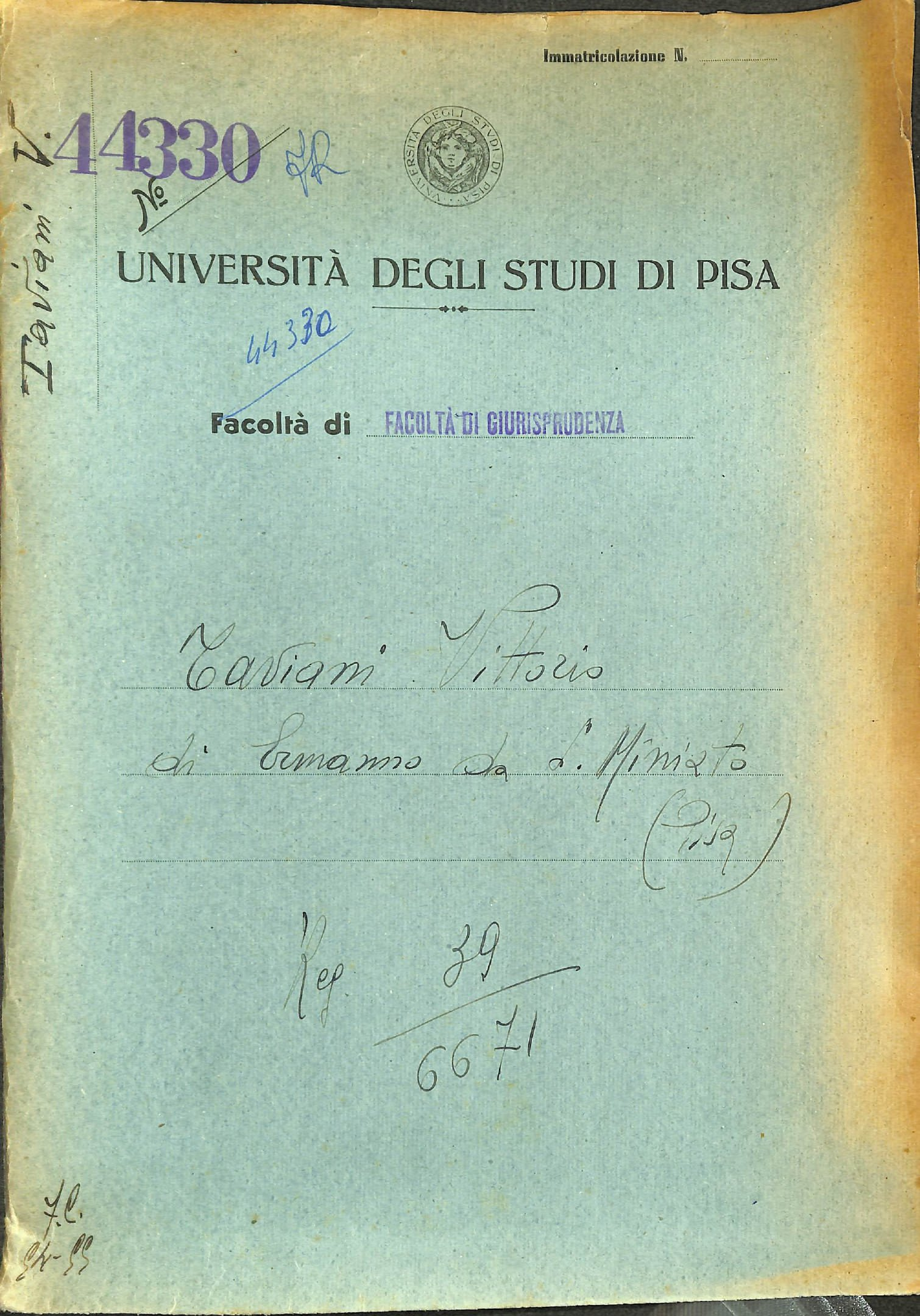

4 Da una ricerca effettuata presso l’Archivio generale dell’Università di Pisa, è emersa una lettera di domanda di iscrizione alla Facoltà di Giurisprudenza rivolta da Vittorio Taviani al Magnifico Rettore, in data 15 novembre 1947; lo stesso fascicolo contiene anche il documento di immatricolazione (matricola 44330), con la relativa fotografia di Vittorio, e infine la pagella dell’anno scolastico 1946-1947 frequentato presso il Liceo Classico Galileo Galilei di Pisa. La segreteria dell’archivio attesta l’iscrizione di Paolo Taviani alla Facoltà di Lettere e Filosofia, ma non è stato possibile rintracciare il fascicolo completo.

5 P. e V. Taviani, Itinerari: dalla Sapienza allo schermo, in S. Panichi (a cura di), Fratelli di cinema. Paolo e Vittorio Taviani in viaggio dietro la macchina da presa, Donzelli, Roma 2014, p. 42.

6 Ivi, 43.

7 Ivi, pp. 45-47.

8 Cfr. M. Benvenuti, ‘A proposito di primi passi…’, Quaderno n.9 della Provincia Pisana, settembre 1987, pp. 9-12.

9 Cfr. C. Mancini, ‘Il cinema dei giovani. Dal Cineguf al Cine Club’, in L. Cuccu (a cura di), Il cinema nelle città. Livorno e Pisa nei 100 del Cinematografo, Pisa, Edizioni ETS, 1996, pp. 225-243.

10 Ivi, p. 238.

11 M. Benvenuti, ‘A proposito di primi passi…’, p. 12.

12 R. De Gaetano, Il cinema e i film. Le vie della teoria in Italia, Catanzaro, Rubbettino, 2017, p. 39.

13 Cfr. C. L. Ragghianti, Cinema arte figurativa, Torino, Einaudi, 1952, pp. 17-39.

14 Cfr. G. Aristarco (a cura di), L’arte del Film. Antologia storico-critica, Milano, Bompiani, 1950, pp. 235-237 e 237-238. Nell’appendice dell’antologia dedicata alle «posizioni della cultura nei confronti del cinema», Aristarco inserisce i due sintetici testi nei quali Croce e Gentile, rispettivamente, riconoscevano, ciascuno a suo modo e in contesti assai diversi, «l’arte del film»: Una lettera di Benedetto Croce, in Bianco e Nero, IX, 10, dicembre 1948; prefazione a L. Chiarini, Cinematografo, Cremonese Editore, 1935.

15 G. Aristarco, L’arte del Film, p. VIII.

16 V. Taviani, ‘Recensione a Cinema arte figurativa di Carlo Ludovico Ragghianti’, p. 18.

17 C. L. Ragghianti, Cinema arte figurativa, cit., p. 56.

18 V. Taviani, ‘Recensione a Cinema arte figurativa di Carlo Ludovico Ragghianti’, p. 18.

19 C. L. Ragghianti, Cinema arte figurativa, p. 18.

20 Ivi, p. 22.

21 V. Martorano, Percorsi della visione. Ragghianti e l’estetica del cinema, Milano, FrancoAngeli, 2011, p. 20.

22 Ivi, p. 25.

23 V. Taviani, ‘Recensione a Cinema arte figurativa di Carlo Ludovico Ragghianti’, p. 18.

24 Cfr. G. Aristarco, L’arte del Film, cit., pp. 139-149 e Id., Storia delle teoriche del film, Torino, Einaudi, 1951, pp. 111-128.

25 La nozione di «specifico filmico» come «tendenza» del linguaggio cinematografico, in realtà, è da attribuirsi in origine a Umberto Barbaro, per il quale, in nome del principio neoidealisitico dell’unità dell’arte, se «si afferma l’esistenza di uno specifico cinematografico si deve intendere che esso ha solo una portata pratica e solo un valore di tendenza» (U. Barbaro, Film: soggetto e sceneggiatura, Roma, Edizioni di Bianco e Nero, 1939, p. 58), in modo tale che, per esempio, il cinema non possa essere considerato esclusivamente visione o racconto; tuttavia, continua Barbaro, entro questi limiti, è del tutto legittimo ricercare la specificità del nuovo linguaggio e necessario identificarla, sotto l’influenza di Pudovkin, nel montaggio come modellazione di uno spazio e di un tempo ideali della visione e, più in generale, in quanto principio costruttivo del film, attivo sin dalle prime fasi dell’elaborazione della materia cinematografica (ivi, pp. 58-61).

26 P. Heilbronner, ‘Il cinema come arte figurativa’, Intercine, VII, 7, luglio 1935.

27 J. Kucera, ‘I cartoni animati e le arti figurative’, Intercine, VII, 12, dicembre 1935.

28 Cfr. G. Aristarco, L’arte del Film, pp. V-XXXI.

29 C. L. Ragghianti, Cinema arte figurativa, pp. 38-39.

30 Ivi, p. 108.

31 Ivi, p. 108.

32 Ivi, p. 216.

33 Ibidem.

34 C. L. Ragghianti, ‘Connessioni e problemi: discorso estetico’, Bianco e Nero, XI, 8-9, agosto-settembre 1950, pp. 5-35 (citazione p. 21).

35 Cfr. L. Cuccu, ‘Natura, Cultura e Storia nel cinema di Paolo e Vittorio Taviani’, in Id. (a cura di), Il cinema di Paolo e Vittorio Taviani, Roma, Gremese, 2001, pp. 9-101.

36 C. L. Ragghianti, Cinema arte figurativa, p. 48.

37 Ivi, p. 49.

38 Ibidem.

39 Ivi, pp. 231-232.

40 V. Taviani, ‘Recensione a Cinema arte figurativa di Carlo Ludovico Ragghianti’, p. 19.

41 C. L. Ragghianti, Cinema arte figurativa, p. 40.

42 Cfr. R. Arnheim, Film come arte, Milano, Il Saggiatore, 1960, pp. 47-68. Per quel che riguarda la pubblicazione in Italia delle opere di Arnheim negli anni ’30, da Film als Kunst a Nuovo Laocoonte, cfr. G. Aristarco, Storia delle teoriche del film, pp. 87-106.

43 V. Martorano, Percorsi della visione, pp. 83-84.

44 Cfr. G. Aristarco, Storia delle teoriche del film, pp. 197-254.

45 L. Chiarini, ‘Spettacolo e film’, Belfagor, VII, 2, 31 marzo 1952, pp.129-143 (citazione p. 133).

46 Ivi, pp. 133-134.

47 C. L. Ragghianti, Cinema arte figurativa, p. 95.

48 V. Taviani, ‘Recensione a Cinema arte figurativa di Carlo Ludovico Ragghianti’, p. 20.

49 C. L. Ragghianti, Cinema arte figurativa, pp. 108-109.

50 Ivi, p. 133.

51 Cfr. C. L. Ragghianti, Cinema arte figurativa, pp. 93-184. La questione dei rapporti tra cinema e teatro e quella del fonofilm, d’altronde, erano allora venute a situarsi nella dialettica critico-teorica sollevata dalla ricezione dei due film shakespeariani di Laurence Olivier, Henry V (1944) e Hamlet (1948). Aristarco si interrogava intorno al grado di originalità da attribuirsi alle due opere cinematografiche rispetto al testo drammaturgico e si chiedeva in che senso si dovesse parlare di opera di «traduzione» e di «integrazione» di tecniche differenti, teatrali e cinematografiche (cfr. G. Aristarco, Storia delle teoriche del film, cit., pp. 202-211). Chiarini rispondeva – riprendendo Ragghianti riguardo all’idea che il cinema fosse venuto a rinnovare la stessa necessità espressiva del teatro-spettacolo – che Olivier aveva compiuto un semplice atto di regia «che realizza lo spettacolo attraverso il mezzo cinematografico», raggiungendo un’unità espressiva che, tuttavia, per Chiarini come per Taviani, fonde «il visivo e l’auditivo» (L. Chiarini, ‘Spettacolo e film’, cit., p. 135). Nello stesso saggio, poi, distingueva il film-spettacolo di finzione dal «puro film» come anti-spettacolo, forma del tutto autonoma, corrispondete in sostanza al cinema documentario e a certe illuminazioni documentaristiche del neorealismo, che esprime essenzialmente una visione, un «modo di guardare» la realtà, uno sguardo che si svolge come elaborazione creativa o trasfigurazione della realtà (cfr. ivi, pp. 136-143). Su molti di questi temi si veda S. Scattina, Carlo Ludovico Ragghianti e i linguaggi della visione, Lentini, Duetredue edizioni, 2019.

52 Cfr. C. L. Ragghianti, Cinema arte figurativa, pp. 135-147.

53 V. Taviani, ‘Recensione a Cinema arte figurativa di Carlo Ludovico Ragghianti’, p. 20.

54 B. Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale (1948), a cura di G. Galasso, Milano, Adelphi, 1990, p. 147.

55 C. L. Ragghianti, Cinema arte figurativa, p. 138.

56 A. Gramsci, Letteratura e vita nazionale, Torino, Einaudi, 1950, pp. 52-53.

57 V. Taviani, ‘Recensione a Cinema arte figurativa di Carlo Ludovico Ragghianti’, p. 20.

58 Ivi, p. 19.

59 Ibidem.

60 Ivi, p. 20.

61 C. Lizzani, ‘Linee e premesse di una breve storia del cinema’, Bianco e Nero, X, n. 2, febbraio 1949, pp. 39-47 (citazione p. 44).

62 F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana (1870-71), Milano, Rizzoli, 2018, p. 979.

63 G. Aristarco, Storia delle teoriche del film, pp. 244- 245.

64 A. Gramsci, Letteratura e vita nazionale, p. 7.

65 Cfr. C. L. Ragghianti, Cinema arte figurativa, pp. 22-36.

66 R. Antonelli, ‘De Sanctis e la storiografia letteraria italiana’, Quaderns d’Italià, 16, 2011, pp. 31-51 (citazione p. 39).

67 Cfr. L. Russo, La critica letteraria contemporanea, Bari, Laterza, 1942-1943.

68 W. Binni, ‘La critica di Luigi Russo’, Belfagor, XVI, n. 6, 1961, pp. 698-734 (citazione p. 723).

69 V. Taviani, ‘Recensione a Cinema arte figurativa di Carlo Ludovico Ragghianti’, p. 20.

70 Ibidem.

71 Ibidem.

72 L. Cuccu, ‘Il dibattito teorico fra estetica e ideologia’, in L. De Giusti, Storia del cinema italiano, vol. VIII (1949/1953), Roma-Venezia, Fondazione Scuola Nazionale di Cinema-Marsilio, 2004, p. 487.

73 C. L. Ragghianti, Cinema arte figurativa, pp. 77-78.

74 Ivi, p. 30.

75 Ivi, p. 35.

76 Ivi, p. 253.

77 G. Aristarco, Storia delle teoriche del film, p. 242.

78 U. Barbaro, Il cinema e l’uomo moderno, Milano, Le edizioni sociali, 1950, pp. 52-53.

79 L. Micciché, Cinema italiano: gli anni ’60 e oltre (1975), Venezia, Marsilio, 1995, p. 233.

80 L. Cuccu, ‘Natura, Cultura e Storia nel cinema di Paolo e Vittorio Taviani’, p. 18.

81 Il rapporto parola-visione ha, del resto, nel cinema dei Taviani un valore originario. È noto che hanno sempre concepito la sceneggiatura come strumento di messa in forma del film, seguendo la linea Pudovkin-Barbaro, secondo la quale essa, nella sua dettagliata struttura, esprime un’istanza di controllo integrale sul processo espressivo. La sceneggiatura costituisce l’elemento centripeto della ‘bottega Taviani’, stabilisce a priori una forte continuità tra scrittura, regia e montaggio e prefigura il film finanche riguardo alle direttrici e alle articolazioni fondamentali della visione (cfr. M. Ambrosini, La prefigurazione del film. Sulle sceneggiature di Paolo e Vittorio Taviani, Pisa, Edizioni ETS, 2008).

82 Ivi, p. 122.

83 L. Cuccu, ‘Natura, Cultura e Storia nel cinema di Paolo e Vittorio Taviani’, p. 47.

84 Cfr. R. Setti, Cinema a due voci. Il parlato nei film di Paolo e Vittorio Taviani, Firenze, Franco Cesati Editore, 2001, pp. 41-46 e 107-137.

85 S. Bernardi, ‘Il paesaggio non indifferente’, in V. Zagarrio (a cura di), Utopisti, esagerati. Il cinema di Paolo e Vittorio Taviani, Venezia, Marsilio, 2004, pp. 213-218 (citazione p. 216).