Qui pro quo, il giallo divertissement di Bufalino che fa il verso ad Agatha Christie, esce da Bompiani nel 1991, lo stesso anno in cui lo scrittore licenzia in edizione non venale Il Guerrin Meschino. Ad accomunare i due volumi è la presenza di illustrazioni a corredo del testo, ulteriore conferma dell’antico e sempre fitto dialogo intrattenuto dal professore di Comiso con le arti visive.[1]

Nella surreale detective story data alle stampe quell’anno, il ruolo delle immagini, ben al di là dell’intento decorativo e di ricostruzione di un’atmosfera cui esse rispondono nel Guerrin Meschino, si pone come strettamente correlato all’andamento della narrazione, in un sodalizio rimarcato dalle brevi citazioni dal testo che accompagnano, a mo’ di didascalia, quattordici delle quindici opere (con la sola eccezione di quella posta a chiusura del libro), scelte come supporto iconografico del romanzo.[2] Si tratta in realtà di una ristretta selezione rispetto alle numerose ipotesi prese in considerazione da Bufalino e documentate dalle carte preparatorie del volume,[3] testimoni di una originaria intenzione dell’autore ad arricchire ‘visivamente’ il suo Qui pro quo ancora più di quanto poi non dimostri l’esito finale.[4] Attestata dagli scartafacci di appunti è altresì l’idea di incrementare il corredo iconico anche con disegni, ritratti e fotografie di sconosciuti, nonché di associare ad ogni personaggio del libro il volto di un attore, «allo scopo di fornire al lettore qualche supporto visivo».[5]

Il «supporto visivo» sembra dunque essere per l’autore un elemento irrinunciabile del libro, e non in funzione di orpello ornamentale, ma proprio quale componente intrinseca di esso, come del resto conferma la dinamica semantica della narrazione, a ben guardare ruotante di continuo intorno alla sfera della visualità.

Legato implicitamente (e per indiretta relazione intertestuale) alla dimensione visiva è ad esempio lo stesso attacco del romanzo nel nome di Pascal e del naso di Cleopatra:

L’idea che il corso della Storia, come credeva Pascal, possa dipendere dalle proporzioni di un naso fa di solito storcere il naso agli storici. Hanno torto. Poiché, non dico il Destino del Mondo, di cui m’importa pochissimo, ma il mio personale destino sarebbe stato affatto diverso.[6]

A parlare è Esther Scamporrino, segretaria di professione e aspirante scrittrice, nonché io narrante e protagonista del romanzo. La citazione di Pascal, posta in esergo del suo discorso, ne nasconde tuttavia al proprio interno indubitabilmente un’altra (o meglio: altre due) di ascendenza pirandelliana: su quell’aforisma pascaliano si era soffermato infatti Pirandello nella chiusa dell’Umorismo, in un passo in cui le logiche scomposte e disgregate di Qui pro quo sembrano trovare perfettamente sponda,[7] e sulle ricadute determinanti di un naso, sempre lo stesso Pirandello aveva impostato anni più tardi in Uno, nessuno e centomila la tragedia della scomposizione di cui è interprete Vitangelo Moscarda, tragedia che prende ‘visivamente’ le mosse proprio dal guardare e dall’osservare le peculiarità di un naso.

Ma al di là della criptocitazione iniziale, in Qui pro quo è la narrazione nel suo complesso a fare costantemente riferimento alla sfera della visualità, e questo sin dalla prima scena che rappresenta presso la villa al mare delle Malcontente (sfondo principale della vicenda) la protagonista Esther, conosciuta anche con il soprannome di Agatha Sotheby:

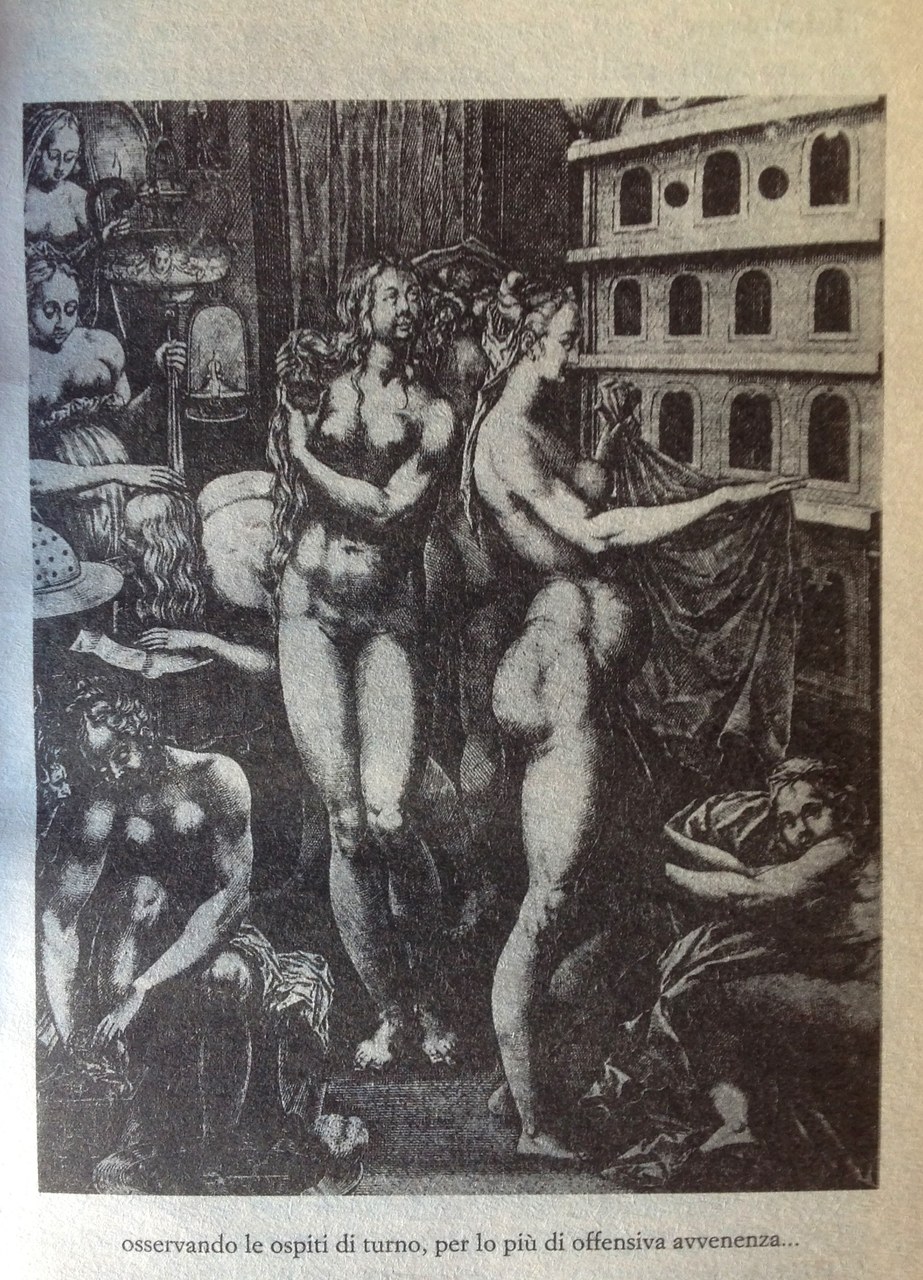

sotto il mio ombrellone, un moto di timida invidia, osservando le ospiti di turno [della villa], per lo più di offensiva avvenenza, scendere a mare e passarmi davanti […]. Tanto più mi rannicchiavo nella garitta dell’accappatoio.[8]

Esther ‘osserva’ la bellezza delle altre e anche l’accappatoio si trasforma in un’ideale «garitta», ovvero nel guscio di protezione di chi è deputato al ruolo di sentinella e, in una precisa sottolineatura del passo in questione, proprio tale ‘osservazione’ diventa didascalia della prima delle illustrazioni del libro, il Nimphaeum di Robert Boissard, incisore del XVI secolo.[9]

La distanza tra la bruttezza di lei[10] e l’avvenenza delle altre è chiaramente declinata pure più avanti attraverso il senso della vista («le donne non si degnavano, non mi vedevano proprio»),[11] e anche il primo cenno all’esplicita autoreferenzialità del testo (il romanzo scritto da Agatha-Esther è lo stesso che il lettore sta leggendo), elemento distintivo di tutta la narrativa bufaliniana, avviene all’insegna della visualità, allorché la protagonista fa riferimento al «presente [romanzo] che vi sta sotto gli occhi, dove figuro in prima persona».[12] Nel romanzo che «sta sotto gli occhi», lei stessa ‘figura’, compare cioè in forma di manifestazione figurata, così come lo scenario-villa che ospita la vicenda viene descritto come un «pittoresco aggregato» che «sotto la speciosa apparenza esibiva un sardonico e beffardo disegno».[13] Le scelte lessicali («pittoresco», «disegno») sostengono questa trama visiva sottesa al romanzo, come ad amplificarne l’evidenza; ma c’è di più: la casa è una vera e propria costruzione-ritratto realizzata ad immagine e somiglianza del ricco proprietario, Medardo Aquila, editore di successo e datore di lavoro della protagonista. Ne ha consapevolezza lui stesso che, parlando della villa, dice che gli rassomiglia e che riproduce in qualche modo «le sue essenziali fattezze»:

la spianata d’atterraggio simulava la fronte e la calva zucca; le due piscine in forma di mandorle le mongoloidi pupille; gli strappi di luce nel fogliame dei sempreverdi le areole d’alopecia nel fosco del pizzo; la serie dei cottages d’un candore inesorabile la chiostra dei denti aperta abitualmente al sogghigno… Dovetti sforzarmi, questo sì, ma alla fine riuscii dalle schegge disperse a comporre un identikit umanoide.[14]

A conferma dell’urgenza visiva di cui Bufalino investe questo suo testo, tra le carte preparatorie di esso resta significativamente traccia di un abbozzo di disegno che riproduce tale antropomorfizzazione della villa delle Malcontente,[15] forse remoto segnale di una volontà dell’autore di visualizzare esplicitamente all’interno del libro la topografia umanoide della dimora.

In essa le piscine-occhi sono per di più indicate come luogo prezioso e allo stesso tempo inaccessibile (le «due piscine, adorne di mosaici all’uso tardoromano della Villa del Casale, con fanciulle in bikini e mostri irti di squame, erano immerse nel bosco fra tante difficoltà da essere praticamente inservibili»), di fatto inutili in quanto piscine, anche per la vicinanza della casa al mare, e quindi indirettamente necessarie alla fisionomia della villa solo in quanto «pupille».

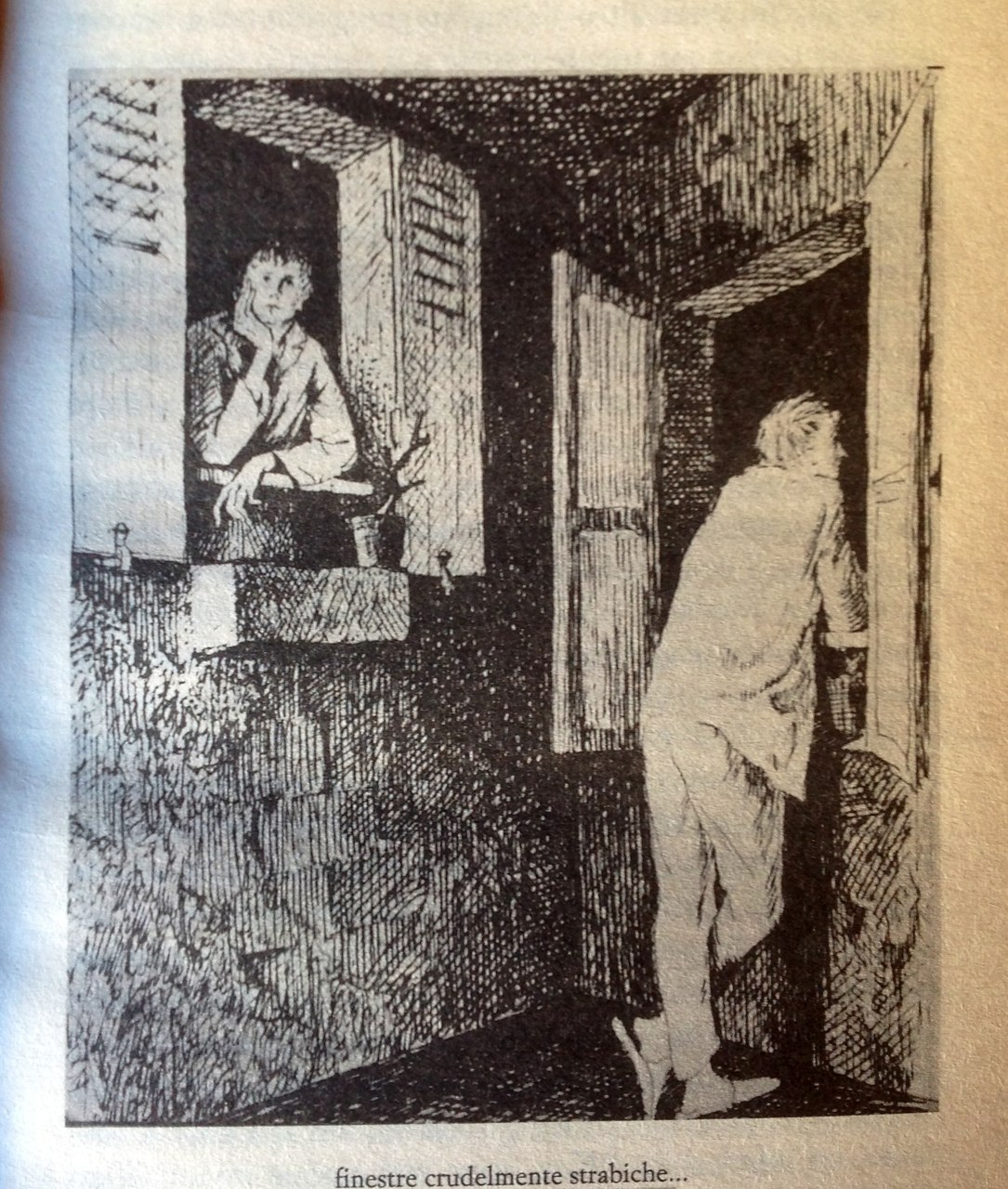

Una villa per altro sorvegliata a vista ‘ufficialmente’ proprio dalla protagonista, alloggiata dal padrone di casa in una dépendance che costituiva un «agevole osservatorio» sull’insieme architettonico, «una vera e propria guardiola di sentinella» (un’altra «garitta», insomma), posta a metà strada tra il boschetto in cui Medardo si dedicava alla lettura e il «belvedere» in cui campeggiavano sulla balaustra sette busti di illustri uomini greci. Proprio il «belvedere» è nel romanzo il luogo del mistero, quello da cui precipita il busto di Eschilo che uccide all’istante Medardo e intorno a cui ruota l’indagine che ne consegue. Dalla sua stanza la bruttina Esther, che si improvviserà detective (oltre che, in seguito, scrittrice di successo), può scorgere il «belvedere» e il mare, la cui vista è invece preclusa da un altro spazio in cui si radunano puntuali le affascinanti ospiti della villa (in un ulteriore distinguo visivo dell’una dalle altre): il «solarium eretto alle spalle del belvedere, ma così di sbieco da impedire la vista dei busti e il vago orizzonte al di là».[16] Dal solarium non si vede dunque il mare, per una sorta di stramberia topografica e architettonica che contraddistingue la villa in cui ha luogo l’omicidio (forse suicidio) di Medardo. Dalla sua postazione privilegiata ne ha chiara percezione la protagonista che nota come curiosamente anche dalle finestre risulti interdetta la vista del mare:

Da qui la visione, spaziando, abbracciava un bel po’ di mare e di cielo, nonché i vari corpi d’abitazione, ciascuno nella sua peculiare deformità: muri di traverso, porte false e asimmetriche, finestre crudelmente strabiche, di cui sarebbe bastato all’architetto inclinare diversamente gli strombi perché s’aprissero sul più dolce panorama del mondo.[17]

A questa «visione» e a queste «finestre crudelmente strabiche» e senza panorama marino che le fanno da didascalia è dedicata la seconda illustrazione del romanzo (assolutamente rispondente al frammento di testo che l’accompagna), opera dell’artista francese Jean Gourmelin,[18] reperita da Bufalino tra le immagini di un libro di racconti della sua biblioteca.[19]

Come nel caso della prima illustrazione, ancora una volta gli inserti iconografici sottolineano la dimensione visiva presente nel tessuto della narrazione, che oltre la casa-ritratto coinvolge a tratti anche la descrizione dei personaggi: dall’infedele moglie di Medardo, Cipriana, presentata da subito come «una spiritata […] dalle pupille violente»,[20] alla giovane tossicodipendente Lietta, la cui richiesta di «roba» viene corredata dalla riproduzione di La morphinomane di Eugène Grasset,[21] ritratta con la siringa in mano e lo sguardo non meno spiritato di quello di Cipriana; fino allo stesso commissario Currò che condurrà l’indagine sulla morte dell’editore, e di cui la narratrice nota già al primo incontro «l’intelligenza degli occhi», occhi, nello sviluppo della vicenda, «sempre più simili a due spine di ficodindia»[22] e, alla svolta dell’inchiesta, illuminati da «una doppia luce rotante» che Esther è l’unica a scorgere nelle sue pupille.[23] E a che fare con la visualità, o più precisamente con le arti visive, hanno altresì altri due ospiti delle Malcontente, «lo scultore Amos Soddu e l’incisora Dafne Duval» che alla villa, per ingannare il tempo, «giocavano anche a dipingere»,[24] e che agli occhi dell’attenta segretaria narratrice appaiono come figure uscite da un vecchio film («mi fanno venire in mente i due borghesi a passeggio nelle Vacanze di Monsieur Hulot»).[25]

Ma è in realtà tra Medardo ed Esther che si articola il nucleo più importante di questa dinamica visiva che innerva il testo e che ha innanzitutto il suo vistoso cardine nell’insolito compito di cui l’editore investe la sua solerte assistente, ovvero quello di sorvegliare dalla finestra della sua stanza-osservatorio (per una sorta di gioco-scommessa) i movimenti degli ospiti della villa, annotandone minuziosamente anche gli orari. È il primo, determinante atto della regia orchestrata da Medardo intorno alla propria imminente fine, tragica messinscena in cui il puparo ricopre ad un tempo il ruolo di capocomico e di prim’attore, e in questa difficile recita chiama al proprio fianco, come aiuto, la segretaria aspirante scrittrice (nonché prossima aspirante investigatrice sulla di lui morte). Un puparo vicario in gonnella, insomma, tanto nel ruolo di aiutante di Medardo, quanto in quello di ancora inedita romanziera (domina del testo e del destino dei personaggi), nonché, poco dopo, in quello di improvvisata detective alla ricerca del fiat lux nel fitto buio del mistero.

Il senso di assoluto dominio derivante da questo incarico ‘visivo’ datole dal proprio principale è da subito chiaro all’io narrante:

mi posi alle viste, armata di binocolo […]. Spiare senza essere spiati: che sentimento se ne ricava, di altera invulnerabilità! […] Questo mi dicevo, senza smettere di applicarmi al mio occhio di bue dietro le tende della stanza.[26]

Poco prima, del resto, lo stesso Medardo, parlando di scrittura romanzesca e di detection aveva messo in diretta relazione le prerogative dello sguardo con quelle divine («Oggi il detective non è più la Lunga Mano di Dio, la Pupilla Solitaria sulla Sua fronte»),[27] ponendo le basi della saldatura semantica tra il guardare, l’investigare e l’aspirare al ruolo semidivino del puparo. In tal senso indicativo del rilievo di questa associazione all’insegna della dimensione visiva è l’inserimento nell’elenco di possibili illustrazioni, conservato tra le carte preparatorie del romanzo, del Ciclope di Redon (in cui in mezzo al cielo campeggia una gigantesca testa con un occhio solo che sovrasta la terra sottostante);[28] solo che l’aspirazione alla divinità sembra essere ormai minata alle fondamenta per ogni tipo di puparo, sia esso l’istrionico regista della propria morte o più semplicemente la segretaria scrittrice, autrice di Qui pro quo. Lo lascia intendere ad Esther tra le righe lo stesso Medardo, critico-lettore del romanzo di lei, e che in uno dei tanti discorsi a metà strada tra il teologico e il letterario trova anche modo di ridurre ad uno sbaglio visivo lo scambio di qualcuno per qualcun altro evocato nel titolo, e ad una «svista» (ovvero ad una errata visione) lo stesso atto divino della creazione:

Lo scambio di persona, vedi, è l’essenza non solo di ogni pochade ma d’ogni enigma che si rispetti. A cominciare dalla creazione, la quale nessuno mi toglie dal capo sia stata frutto d’un colossale malinteso, d’una apocalittica svista… Per finire ai più spiccioli ‘l’un per l’altro’, che ci occorrono ogni giorno davanti agli occhi e che spesso interpretiamo a rovescio. Sapessi tu quanti mulini, a guardar meglio, sono veramente giganti; quante lucciole sono veramente lanterne![29]

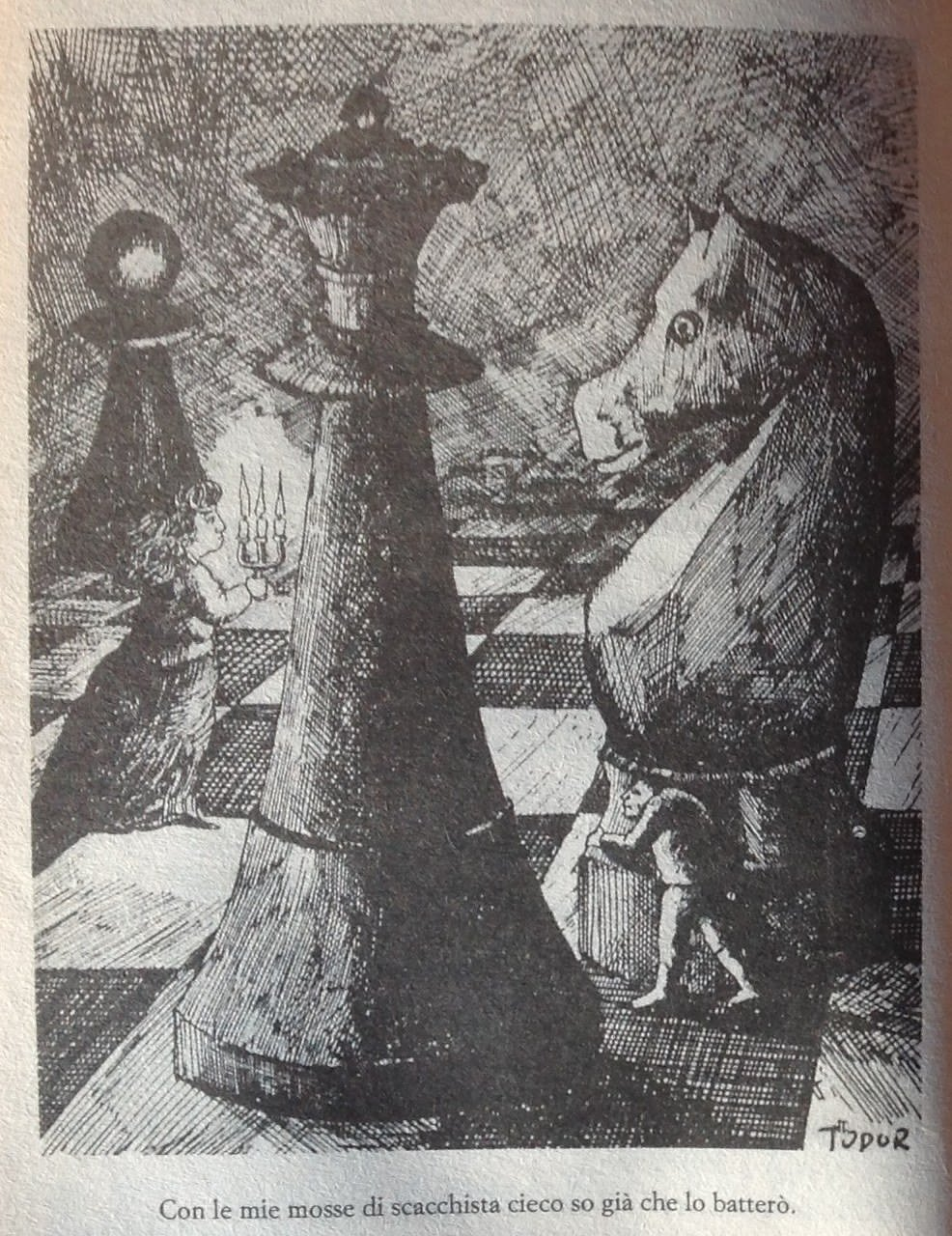

Un errore della vista ha corrotto dunque l’attività del Dio creatore, così come quella del detective e di tutti coloro che, alla stregua dello scrittore, ambiscono a farsi pupari. Agli occhi dell’ammirata Esther, l’invincibile Medardo riesce comunque a superare persino questa limitazione, attestando una naturale superiorità riconosciutagli per altro da tutti: l’io narrante trova il modo di esplicitarlo significativamente in occasione della descrizione di una partita a scacchi (consolidato topos bufaliniano del confronto con l’Altro), che vede impegnato l’infido Apollonio, amante della moglie del padrone di casa, appunto contro Medardo, «il quale, tanto più bravo, infallibilmente vinceva, sebbene con l’arrogante handicap di giocare alla cieca (“Più o meno come fa Dio”, commentava con astio Apollonio)».[30] ‘Cieco’ ma infallibile, l’editore-puparo delega l’attività visiva ad Esther, sua ideale emanazione e improvvisata sostituta, la quale dopo la tragedia seguirà in qualche modo l’indagine per conto di lui e su sue postume indicazioni. Esther dunque è il personaggio che esercita la vista su mandato di Medardo, il quale, prima ancora di affidarle ufficialmente il compito di vedetta e sorvegliante, l’aveva alloggiata in quella stanza osservatorio da cui lei vedeva il mare (particolare più volte ribadito nel testo). E quella visione le suscita un’emozione forse simile alla felicità:

Quanto gustoso […] l’orizzonte unanime di cielo e mare che sentivo aprirmisi davanti agli occhi come un immenso compasso! Non osavo confessarlo per prudenza e scaramanzia, ma di fronte a quella tavolozza di glauchi, turchini e celesti, fiorita appena da lievi canizie, mi convincevo facilmente d’essere felice e magari lo ero davvero.[31]

In un’amplificazione della visualità, il mare, oggetto dello sguardo, assume a propria volta, sotto l’effetto di quello stesso sguardo, precisi connotati pittorici (la «tavolozza») e, dopo una gita in barca sulle onde, Esther riesce pure ad osservarsi in un’altra luce («Posso confidarvi che, nel guardarmi allo specchio prima d’uscire, una volta tanto mi piacqui?»).[32] A sottolineare questo ulteriore passaggio visivo, il rispecchiamento gratificante della protagonista si fa didascalia di un’ulteriore illustrazione, scaturita anche in questo caso dall’azione del guardare e che riproduce iconicamente al proprio interno il senso del passo del testo cui si riferisce. Si tratta infatti della Fanciulla allo specchio di Morris Hirshfield,[33] straniante reduplicazione di una immagine femminile che visualizza esplicitamente nella galleria che correda il romanzo anche il motivo del doppio, in vario modo ricollegabile alla vista e alle dinamiche semantiche di Qui pro quo.

Sarà poco dopo lo stesso Medardo a teorizzare infatti in presenza della sua segretaria la propria necessità di essere doppio («È brutto, essere soli. Io, per non essere solo, sono costretto a sdoppiarmi e a sopportare fra le mie due metà un’eterna guerra civile… »),[34] cosa che avrà esito narrativo nel suo farsi ad un tempo vittima e responsabile della propria morte, oggetto dell’indagine e regista di essa, in un delirio di onnipotenza che lo condurrà altresì ad individuare in Agatha-Esther (anche lei sin dal nome ‘doppia’) un proprio doppio surrogato. Per conto di lui (invincibile scacchista cieco), lei osserverà dalla sua stanza ciò che avviene alla villa, e dopo la morte di lui, sarà sempre lei a farsi interprete delle lettere postume di Medardo volte ad indirizzare le indagini. Questo gioco tra il puparo ‘cieco’, che ordina al suo pupo e sostituto di guardare in vece sua, e l’aspirante scrittrice, che spera di avere dall’editore lo sta bene alla pubblicazione, per assumere a propria volta ufficialmente all’interno del proprio romanzo il ruolo di pupara, ha significativamente una sorta di singolare mise en abyme nella scena in cui, a furia di osservare (e annotare), sotto lo sguardo di Esther finisce lo stesso Medardo:

Ore 8 e 57: Appare Medardo in persona, laggiù. Guarda nella mia direzione e si capisce che non mi vede, non può vedermi, ma agita ugualmente per saluto il sombrero, impugnando con l’altra mano un manoscritto che riconosco. Quindi scivola verso il boschetto.[35]

Medardo non la vede, ma, pur non vedendola, sa perfettamente che lei lo sta guardando, e lo sa perché è lui stesso ad aver deciso che Esther stesse alla finestra a spiare ogni cosa. Il ‘guardato’ governa dunque lo sguardo di colei che guarda, e a rimarcare questo potere su di lei ‘impugna’ vistosamente il manoscritto del romanzo su cui deve emettere il proprio giudizio. Il puparo ha in Esther una sorta di proprio alter ego, in ciò, per altro, doppio dello stesso Bufalino, che dirige dall’esterno i movimenti della protagonista scrittrice dietro il cui pseudonimo aveva anche pensato di pubblicare Qui pro quo.

Sotto l’ipoteca del puparo extradiegetico e di quello intradiegetico, il personaggio femminile ha non a caso sempre la percezione della propria limitatezza e inadeguatezza, sottolineata in più circostanze sempre attraverso la vista (accenna al «pandemonio di cui era spettatrice»,[36] e poco dopo aggiunge: «Come se avessi visto o intravisto di recente una cosa dove non avrebbe dovuto essere, come non avrebbe dovuto essere… Me ne veniva un assillo, una turbolenza confusa: un simulacro di verità»).[37] E anche quando abbandona la propria postazione di vedetta su commissione per andare ad esigere da Medardo il giudizio editoriale tanto atteso, suo possibile riscatto («Smonto e scendo in giardino»), questo spostamento, accompagnato da una nuova illustrazione con al centro la dimensione visiva, viene idealmente sorvegliato, nell’opera riprodotta della pittrice Remedios Varo, da inquietanti figure che spiano dalle finestre il personaggio che nel quadro scende le scale.[38]

In qualche modo consapevole di questa sovranità vigilata, Esther sogna non a caso spesso, a mo’ di incubo, di essere osservata da un occhio significativamente cieco come quelli del Medardo scacchista («o quando in sogno (è il mio sogno ricorrente) un bulbo d’occhio cieco mi fissa»),[39] e anche in un altro sogno, successivo alla morte dell’editore-puparo, una proiezione onirica di questi la minaccia brandendo bulbi oculari:

«Dove mi trovo? Che luogo è questo?» Sorvolo boschi, una radura. Faccio in tempo a riconoscervi un vecchio, fra ciuffi d’erba arsiccia, disteso, con due monete di rame sugli occhi. E so bene che sto sognando, e che se è già tanto difficile nella vita di tutti i giorni incontrare persone che non siano fantasmi… Basta, il vecchio si scuote, si alza, s’incammina, levando verso di me grandi sclere d’orbo.[40]

Le «sclere» agitate dal morto, che non a caso resuscita, sono quelle di un cieco («d’orbo») e la sua stessa condizione di defunto è esplicitata attraverso le monete poste sugli occhi, indicativa variante ‘visiva’ rispetto all’obolo sotto la lingua che l’io narrante di Diceria dell’untore pensava di portare con sé nell’ultimo viaggio.

E la stessa ambigua collocazione di Medardo, postosi deliberatamente a cavallo tra il mondo dei vivi e quello dei defunti attraverso le lettere postume con cui cerca di condizionare l’indagine sulla propria morte, viene del resto poco più avanti rappresentata dall’io narrante con una similitudine pittorica, a conferma del costante ricorso autoriale alla sfera della visualità nella sottolineatura degli snodi semantici cruciali del testo:

Avete presente, in certi quadri del Rinascimento, il personaggio del donatore, inginocchiato a mani giunte in un angolo? Estraneo in apparenza all’azione che si celebra in primo piano, è lui, se vogliamo, il motore dello spettacolo, dal momento che, come dicono oggi, lo sponsorizza… Allo stesso modo – pensavo – Medardo, sebbene assistesse da lontano e in silenzio, coperto da un lenzuolo […] su un tavolo di ping-pong, risultava alla fine il macchinista di tutto.[41]

Coperto da un lenzuolo mortuario, e quindi senza poter vedere, il fu Medardo continua ad imporsi come regista dell’azione, con un ruolo da lui apertamente rivendicato nelle missive e – a suo dire – pienamente esercitato «sotto questa artefatta sembianza di Lazzaro vendicatore».[42] Anche Lazzaro era uno che era risuscitato dopo essere stato avvolto nel sudario, in una condizione che lo accomuna a Medardo e che, neanche a dirlo, ha indirettamente a che fare a propria volta con il subdolo esercizio della vista, come è chiaramente esplicitato nell’illustrazione associata nel testo al riferimento al personaggio evangelico. È La visita di Carlos Mensa che ritrae una figura umana avvolta in un burqa (idealmente ‘coperta da un lenzuolo’, dunque)[43] con una rete davanti agli occhi, ovvero l’immagine di qualcuno che guarda di soppiatto, che vede ma che non può essere visto, in una nuova riproposizione della centralità dell’aspetto visivo nella stessa scelta delle illustrazioni.

Sempre nelle lettere postume, anche il gioco di velamenti e svelamenti messo in atto dall’inattendibile epistolografo viene del resto apertamente paragonato, di nuovo nel segno della visualità, ai giochi di un mago catalizzatore di sguardi emerso da un lontano (e in qualche modo per Medardo autoreferenziale) ricordo d’infanzia relativo ad uno spettacolo circense:

Seguirono giocolieri, Augusti, equilibristi, prestigiatori. Uno, Valdemaro, mi rimase per sempre inciso negli occhi. Il quale: «A me gli occhi!» disse appunto a bassissima voce e intanto scambiava i bussolotti con così veloce pazzia delle mani da farmi credere che l’universo intero fosse un’innumerevole boîte à surprise […]. «Signor mago,» lo supplicai dopo lo spettacolo, tirandolo per la giacca, «m’insegni, la supplico». […] «A me gli occhi,» dico ora io a voi.[44]

Giocoliere e mago a propria volta, anche Medardo catalizza post mortem l’attenzione dei suoi ospiti dicendo significativamente loro: «A me gli occhi!»; e a proposito del proprio ruolo di indiscusso puparo torna poco dopo a ribadire come non mancherà a lui di smascherare presto il colpevole, facendo ricorso nell’affermarlo ad una ben nota similitudine già adoperata da Esther nei suoi confronti («Con le mie mosse da scacchista cieco so già che lo batterò»).[45] Puntualmente, pure questa ulteriore metafora visiva, connessa col delirio di onnipotenza del morto ‘parlante’, viene sottolineata dalla presenza di un’illustrazione ad essa relativa, un’incisione di Topor in cui, su una scacchiera gigante, un uomo di gran lunga più piccolo delle pedine, nascosto dietro il cavallo, osserva una figura femminile che a lume di candela si muove nel buio tra gli scacchi alla ricerca di qualcosa.[46] La stessa illustrazione ha dunque al centro l’azione del guardare, per di più nella sua variante in cui l’osservare si trasforma in spiare, ovvero in quel vedere senza essere visti che è prerogativa della divinità, ancora una volta associata al motivo degli scacchi, nonché, nello specifico caso, alla eloquente immagine di quell’uomo, minuscolo rispetto ad essi, ma che di essi si fa schermo.

L’attenzione alla dimensione visiva ha del resto nel romanzo intimamente a che fare con l’aspirazione a sostituirsi a Dio, in un metafisico qui pro quo di cui le illustrazioni si fanno puntuale sostegno, mettendo in risalto significativamente, accanto al pervasivo motivo della vista, anche quello semanticamente non meno indicativo del doppio. Le immagini scelte da Bufalino e non strettamente riconducibili alla sfera della visualità ruotano infatti eloquentemente proprio intorno all’idea del doppio, a cominciare dalla prima di esse, posta a corredo del III capitolo e di quella parte del romanzo in cui, ancora in vita Medardo, vengono presentati gli ospiti della villa e le loro semicelate ostilità. L’illustrazione riproduce il Duello fra due lavoranti orefici di Jean de Gourmont, e all’interno di essa lottano tra di loro due figure assai somigliantisi (per abiti e per capigliatura),[47] in una accalorata sfida che nel sistema narrativo bufaliniano si ricollega indirettamente a quell’«A noi due» posto dallo scrittore come dedica ed epigrafe delle Menzogne della notte, sofferto duello del governatore Consalvo de Ritis col ‘Padreterno’ ed esercizio di detection alla scoperta della verità, il quale avrebbe non a caso dovuto intitolarsi, nelle intenzioni dell’autore, proprio Qui pro quo.[48]

Assai indicative, ed esplicitamente dialoganti con le dinamiche semantiche portanti del romanzo, sono anche le altre illustrazioni, incentrate, più che sulla visualità, su questo motivo del doppio ad essa comunque ricollegabile: si tratta di una ulteriore incisione di Topor e del De humani corporis fabrica di Vesalio. La prima si accompagna ad una riflessione di Esther sulle lettere di Medardo, con lei che commenta: «Veridiche o menzognere che fossero queste sue aggiuntive elucubrazioni, me ne veniva un sentimento di maldimare nel ritrovarmi ancora una volta zimbello, con tutti i fili nelle sue mani».[49] Sospesa a mezz’aria tra verità e menzogna dall’ambiguo puparo (apertamente individuato come tale dai «fili» nelle mani), la protagonista autrice di Qui pro quo si sente come in preda al «maldimare», evocando ancora una volta quell’elemento marino che fa continuamente capolino in mezzo ai misteri del romanzo; l’immagine di Topor posta a corredo del passo,[50] chiaramente evocativa del motivo del doppio, ritrae due figure maschili identiche, poste l’una dietro l’altra, con quella meno visibile che guida la mano di quella posta in primo piano in atto di scrivere. Il puparo è dunque nell’illustrazione uno scrittore o meglio un ghost writer, come lo è del resto (alla lettera) il fu Medardo, e come lo è Bufalino che si nasconde dietro Esther. La figura posta alle spalle di quella in primo piano, pur guidando la penna, non vede per altro significativamente cosa da quella penna viene scritto, in una perfetta metafora per imago che riaggancia alle tematiche visive questa insistenza dello scrittore illustratore sull’immagine del doppio.

Pure l’altra illustrazione, a questa successiva, sospende tra due estremi (il corpo e la spoglia, la vita e la morte) un ideale raddoppiamento della figura ritratta che, per propria mano (stringe infatti nella sinistra un’affilata lama), si è liberata e separata dall’involucro di pelle che la avvolgeva come un sudario.[51] L’immagine del sudario è per altro esplicitamente presente nel brano di testo cui questa riproduzione dell’incisione di Vesalio si accompagna. Protagonisti ne sono ancora una volta la segretaria io narrante e il defunto Medardo:

Ero andata a sollevargli un momento il sudario sul viso, quasi sperando di leggergli sulle labbra una sentenza inequivoca. L’avevo fissato un istante, che strazio: una cinerea, anemica spoglia, smunta dall’immenso salasso come un tubetto di carminio sul bancone d’un pittore.[52]

Sollevato il sudario, Esther ‘fissa’ con lo sguardo il corpo senza vita del suo dominus e puparo, custode della verità, ma pur nella tragicità del momento, sempre all’insegna della visualità e della finzione pittorica, quella spoglia le richiama alla mente l’immagine di tubetti di colori e tavolozze.

Lo scioglimento dell’inchiesta è chiaramente anch’esso contrappuntato qua e là da riferimenti alla vista come (incerto) strumento di conoscenza, e così, mentre la protagonista esorta i suoi compagni d’avventura a diffidare delle certezze che appaiono ad un primo sguardo indubitabili («Non facciamoci convincere dalle certezze, già troppe ne abbiamo viste sparirci davanti agli occhi e farsi fate morgane»),[53] gli altri personaggi, dinanzi alle sue rivelatorie deduzioni, la guardano «a bocca aperta e con l’anima negli occhi».[54]

Al termine della detection, con la (provvisoria) conclusione in base alla quale sarebbe stato lo stesso puparo Medardo a determinare volontariamente la propria morte, i due investigatori, che alla stregua di dimidiate divinità avevano cercato di portare luce nel buio dell’indagine, ovvero la stessa Esther e il commissario Currò, congiungono le loro figure speculari in un amplesso in riva al mare, vissuto con imbarazzo, di fatto insoddisfacente, e camuffato da ultimo atto dell’inchiesta («“Hai un mandato?” protestai, prima di abbandonarmi»), oltre che puntualmente corredato dalla riproduzione dell’Abbraccio di Egon Schiele in cui i corpi dei due ‘investigatori’ (quindi in qualche modo l’uno doppio dell’altra) si fondono in uno,[55] in una nuova ‘visualizzazione’, qui per altro indirettamente amplificata dal fatto che Esther ammette come quella richiesta di «mandato» fosse in realtà tratta dalla battuta di un film (ovvero da un’altra opera d’arte visiva).

Lasciata la villa delle Malcontente i personaggi si rincontrano, dopo qualche tempo, non in un luogo qualunque, ma significativamente presso una galleria in occasione di un vernissage dedicato alle Sindoni e organizzato dai due artisti Amos e Dafne, già ospiti di Medardo. Il sudario, più volte comparso nel testo, è diventato opera d’arte visiva, e la nuova illustrazione (di Folon), posta a complemento del passo, ritrae la perplessità di un visitatore (esplicitata da un grande punto esclamativo sulla sua testa) dinanzi ad una mostra di quadri poco chiari e decifrabili.[56] Il corredo iconografico integrato nel tessuto di Qui pro quo ha così una sorta di sua mise en abyme pittorica, ancora una volta all’insegna di un’illustrazione che pone al centro la visualità nonché dell’indecifrabilità di ciò che si vede. Anche il successo ottenuto da Esther col suo romanzo viene del resto narrato nel nome di una mise en abyme e di un celebre quadro che di essa è emblema («E giù i critici a lodarmi […] e a discorrere di mise en abyme e come io giocassi sull’esempio di quel quadro delle Meninas, fra arte, artifizio e realtà»),[57] in un’ostensione ulteriore della finzione romanzesca che allontana sempre di più l’approdo alla verità (di qui anche la citazione di Karl Popper).[58]

Esther pensava tuttavia di averla vista in faccia la verità, anche se a posteriori non manca di riferire come al rientro in città dalle Malcontente qualcosa l’avesse turbata, qualcosa che, sempre nel segno della visualità, lei definisce come «una sorta di bruscolo dentro l’occhio»:[59] è una risata registrata nella segreteria telefonica, un ultimo ghigno di Medardo lasciato in dote prima di morire, e teatralmente «preceduta da un raschio di gola, quasi in preparazione d’una cavatina da palcoscenico».[60]

Turbata e forse in cerca di nuove risposte, la protagonista ritorna col commissario Currò in riva a quel mare, vicino al quale avevano consumato il loro incontro amoroso. Ma né il cielo né il mare sembrano più essere in grado di rassicurare lo sguardo di lei:

Di fronte a un mare che sembrava incapace di muoversi, […] dalla volta celeste […] nessun sollievo per gli occhi, ma piuttosto l’impressione, non so come altro chiamarla, ch’essa potesse all’improvviso, attraverso uno screzio o lapsus di nuvola dissuggellarsi e svelare – per un attimo, un attimo solo – l’inguardabile faccia di Dio… Or tuttavia ai due specchi opposti del mare e del cielo, e alle loro simmetriche cecità, la terra non cessava di opporre il suo disordine mite.[61]

Attaccato con un filo a quelle stesse nuvole è il detective-acrobata che vi cammina sopra (l’immagine che lo illustra nel libro è quella del Funambolo di Paul Klee), rischiando di cadere ad ogni passo;[62] ma il rischio più grande, quello autentico, è che gli occhi possano vedere, anche se per un attimo solo, «l’inguardabile faccia di Dio», il volto di colui che non può essere visto e dinanzi al quale anche il mare e il cielo, doppi l’uno dell’altro (e definiti infatti «due specchi opposti»), si trincerano dietro «simmetriche cecità», forse più prossime alla verità di quanto non lo sia la vista. Gli occhi non sono infatti in grado di rivelare pienamente alcunché ed è per questo che lo stesso commissario Currò ha consapevolezza di essere uscito dalla complessa indagine «con gli occhi pieni e le mani vuote».[63] Pure la protagonista è presa dai dubbi, anche se, in ossequio alle dinamiche semantiche profonde del romanzo, col dichiarato timore che, rimettendo in discussione le conclusioni sulla morte di Medardo, «tutto tornasse in alto mare».[64] Luogo di una celata verità, il mare la occulta appunto alla vista, e dopo averlo tanto osservato sentendosi addirittura felice, la stessa protagonista e il suo ‘collega’ investigatore ne accolgono inconsapevolmente l’invito alla cecità come più credibile approssimazione alla conoscenza. Lei ha appena ritrovato un’ennesima lettera di Medardo («“Ci risiamo” mi dissi con disperazione»),[65] ma questa inaspettata scoperta la spinge ad un’azione totalmente antitetica rispetto al suo precedente ruolo di vedetta su commissione dello scacchista cieco:

Chiusi con forza gli occhi, non so perché […]. Currò […] pareva non vedermi né udirmi, attento solo all’acqua di mare […]. «Uffa» feci a bassa voce e rimisi, senza leggerli, i fogli dentro la busta […]. Poi, con una torsione breve dell’avambraccio, […] la lasciai cadere nel Mediterraneo.[66]

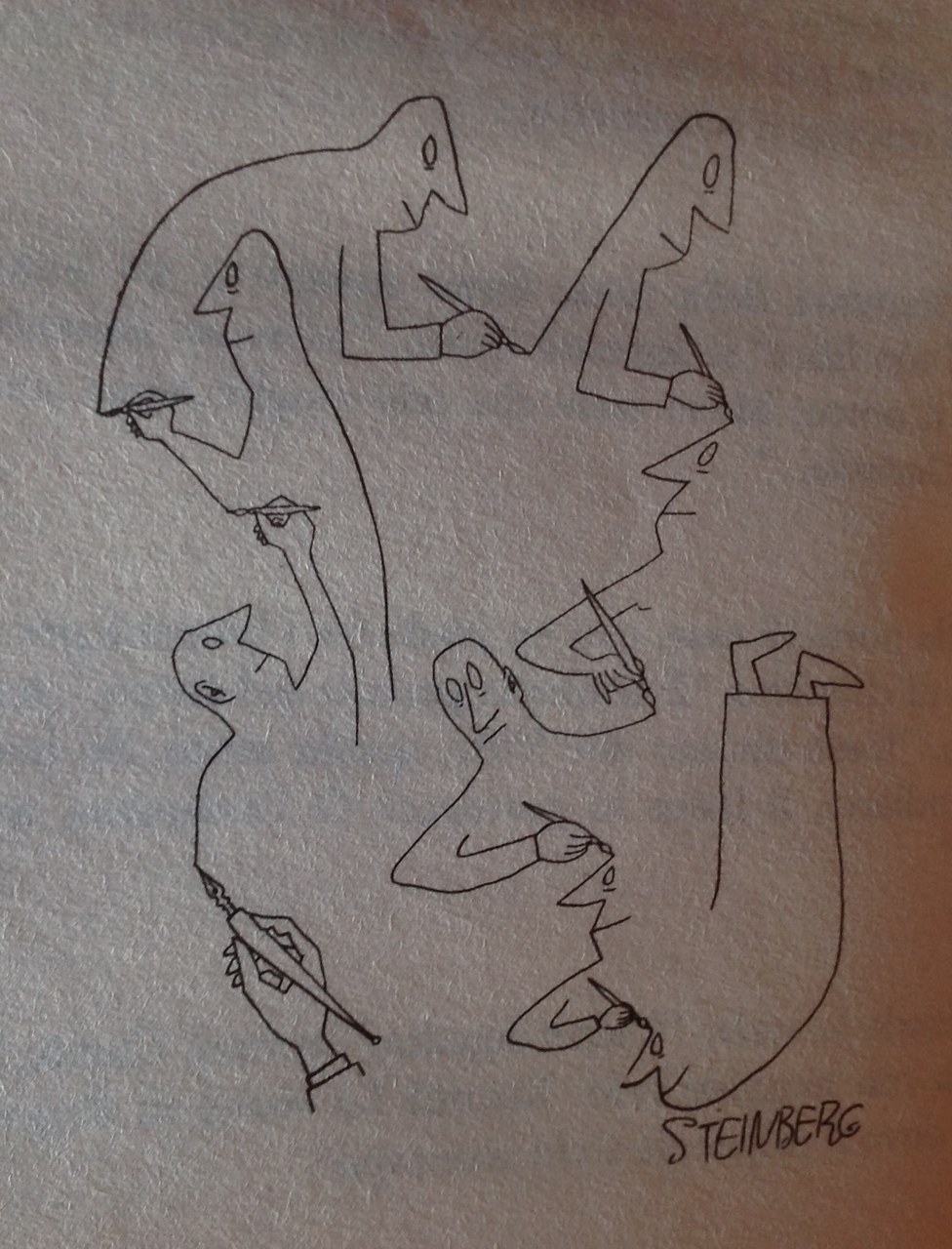

La cecità e il non vedere tendono semanticamente la mano all’incompiutezza del romanzo e dell’inchiesta, mentre la vana concentrazione del testo sulla dimensione visiva (a propria volta amplificata dalle illustrazioni che insistono su di essa) si fa specchio del girare a vuoto dell’investigazione, dell’avvolgersi autoreferenzialmente su di sé, come in fondo la scrittura romanzesca di Esther e come il personaggio dell’ultima immagine del libro (di Steinberg) che disegna un altro sé, che a propria volta ne disegna ancora un altro e questi ancora un altro e un altro e un altro.[67]

La sfida a ciò che si nasconde approda all’inconcludenza, ma Bufalino non conclude con Qui pro quo il suo discorso narrativo sulla visualità quale disperante scommessa di conoscenza attraverso la scrittura: le dinamiche messe in moto nel suo giallo ‘per scherzo’ si allungano infatti fino a Tommaso e il fotografo cieco, ultima opera licenziata in vita dall’autore, in cui cecità, mistero e immagini tornano a confrontarsi con la ricerca di una verità che sfugge, e di un regista che forse la occulta ad arte, nonché con l’imperscrutabilità della morte, la quale rapisce parallelamente ad un tempo tanto lo scrittore Bufalino quanto il suo fotografo cieco; oltre la soglia di essa, resta solo l’incompiuta storia di un campione di scacchi, residuo e postumo messaggio in bottiglia di un puparo che, come Medardo, anche in questo caso ha continuato per iscritto a parlare dall’aldilà.

*Il presente saggio è apparso in una forma diversa in M. Paino, La stanza degli specchi. ‘Esercizi di lettura’ sui romanzi di Bufalino, Bonanno, Acireale-Roma, 2015, pp. 91-109.

1 La sua carriera ‘ufficiale’ di scrittore prende significativamente avvio proprio da un volume fotografico, Comiso ieri. Immagini di vita signorile e rurale (fotografie di G. Iacono e F. Meli, testo di G. Bufalino), Palermo, Sellerio, 1978. Sui rapporti di Bufalino con le arti figurative cfr. N. Zago, ‘Bufalino e le arti figurative’, in M. Ciccuto (a cura di), I segni incrociati. Letteratura italiana del ’900 e arte figurativa, Viareggio, Baroni, 2002, pp. 395 e ss., e A. Sciacca, Le visioni di Gesualdo. Immagini e tecniche foto-cinematografiche nell’opera di Bufalino, Acireale-Roma, Bonanno, 2015.

2 Sull’argomento cfr. L. Pavan, ‘Mass media, arti figurative e narrativa: “Qui pro quo” di Gesualdo Bufalino’, Civiltà italiana, XIX, 1, 2005, pp. 109 e ss.

3 Per la descrizione di queste carte cfr. F. Caputo, ‘Note ai testi’, in G. Bufalino, Opere/2 [1989-1996], a cura e con introduzione di F. Caputo, Milano, Bompiani, 2007 (da ora in poi con la sigla OP2), pp. 1401 e ss.

4 La selezione delle illustrazioni venne minuziosamente ‘contrattata’ da Bufalino con Elisabetta Sgarbi, editor della casa editrice, come documentano le copie di alcune comunicazioni via fax conservate tra le carte preparatorie del romanzo. In una di queste, l’autore caldeggia l’inserimento di opere di precisi artisti, non tutte poi accolte tra le pagine di Qui pro quo, preoccupandosi in anticipo anche dell’immagine di copertina: «Nella ricerca delle illustrazioni ti segnalo, accanto a Topor e a Steinberg, Folon e Balthus. Circa la copertina si dovrebbe cercare qualche scena di “doppio”, qualche maschera (non Ensor, semmai Nolde)».

5 Cfr. F. Caputo, ‘Note ai testi’, in OP2, pp. 1408-1409 e G. Traina, ‘Il “giallo” in trappola’, postfazione a G. Bufalino, Qui pro quo, Milano, Bompiani, 2003, pp. 166 e ss., poi (con il titolo “Qui pro quo”, poliziesco che non conclude) anche in Id., «La felicità esiste, ne ho sentito parlare». Gesualdo Bufalino narratore, Cuneo, Nerosubianco, 2012, pp. 69 e ss..

6 G. Bufalino, Qui pro quo, in OP2, p. 203.

7 Subito prima della citazione da Pascal, nella parte conclusiva del saggio Pirandello sottolinea ancora una volta la specificità dello scrittore umorista «e quella ricerca dei contrasti e delle contraddizioni, su cui l’opera sua si fonda, in opposizione alla coerenza cercata dagli altri; di qui quel che di scomposto, di slegato, di capriccioso, tutte quelle digressioni che si notano nell’opera umoristica, in opposizione al congegno ordinato, alla composizione dell’opera d’arte in genere» (L. Pirandello, L’umorismo, ora in Id., Saggi e interventi, a cura di F. Taviani, Milano, Mondadori, 2006, p. 947).

8 G. Bufalino, Qui pro quo, in OP2, p. 204.

9 Le illustrazioni del romanzo non sono state riportate in OP2; per i numeri di pagina relativi ad esse si farà pertanto riferimento all’edizione tascabile con postfazione di G. Traina (Milano, Bompiani, 2003), e verranno contestualmente indicati tra parentesi, con la numerazione di pagina di OP2, i rimandi ai luoghi testuali che fanno da didascalia alle immagini scelte. Per questa prima illustrazione cfr. Qui pro quo, ed. 2003, p. 11 (OP2, p. 204).

10 Cfr. G. Bufalino, Qui pro quo, in OP2, p. 203, in cui la stessa protagonista narratrice ammette: «Bella, no. Piuttosto, a piacer vostro, brutta, bruttastra, bruttina».

11 Ivi, p. 205.

12 Ivi, p. 204.

13 Ivi, p. 205.

14 Ivi, pp. 205-206. Più avanti Bufalino insiste: «Ce n’era abbastanza, dovetti concludere, per dar fiducia all’ipotesi della casa-autoritratto […]. Non solo perché lui l’aveva voluta con evidenza modellare a propria immagine, adeguandovi anche il più semplice dei suoi pensieri, ma perché se n’era poi fatto invadere sin quasi all’incarnazione» (ivi, p. 207).

15 La presenza di questo abbozzo tra le carte bufaliniane è stato segnalato per la prima volta da Agata Sciacca (cfr. Le visioni di Gesualdo. Immagini e tecniche foto-cinematografiche nell’opera di Bufalino, p. 121).

16 G. Bufalino, Qui pro quo, in OP2, p. 207.

17 Ivi, p. 206.

18 G. Bufalino, Qui pro quo, ed. 2003, p. 15 (OP2, p. 206)

19 Cfr. G. Traina, ‘Il “giallo” in trappola’, p. 169, nota 41.

20 G. Bufalino, Qui pro quo, in OP2, p. 208.

21 G. Bufalino, Qui pro quo, ed. 2003, p. 36 (OP2, p. 224).

22 G. Bufalino, Qui pro quo, in OP2, p. 242.

23 Ivi, p. 269.

24 Ivi, p. 210.

25 Ivi, pp. 233-234.

26 Ivi, p. 233.

27 Ivi, p. 219.

28 La presenza di quest’opera nell’elenco di possibili illustrazioni è già stata segnalata da Traina (cfr. Il “giallo” in trappola, p. 168).

29 Qui pro quo, in OP2, p. 234.

30 Ivi, p. 211.

31 Ivi, p. 213.

32 Ivi, p. 214.

33 G. Bufalino, Qui pro quo, ed. 2003, p. 24 (OP2, p. 214).

34 G. Bufalino, Qui pro quo, in OP2, p. 216. Traina (‘Il “giallo” in trappola’, p. 165) rinviene nella scelta del «nome dell’editore un’eco onomastica di frate Medardo, il multiforme protagonista del romanzo Gli elisir del diavolo di E.T.A. Hoffmann», negata da Bufalino, ma in qualche modo richiamata da quanto scritto da lui stesso del personaggio hoffmanniano, che si sente «una mattina diviso in due metà bastarde che si fanno guerra fra loro» (Dizionario dei personaggi di romanzo, Milano, il Saggiatore, 1982, p. 127). Possibile anche la suggestione del Medardo protagonista del Visconte dimezzato di Calvino, a propria volta estimatore del testo hoffmanniano che decide infatti di inserire nella collana einaudiana Centopagine da lui curata. Da segnalare come nelle carte preparatorie di Qui pro quo il nome del personaggio non sia tra quelli soggetti ad incertezze e cambiamenti (su questo punto cfr. F. Caputo, ‘Note ai testi’, in OP2, p. 1406).

35 G. Bufalino, Qui pro quo, in OP2, p. 234.

36 Ivi, p. 225.

37 Ivi, p. 228.

38 G. Bufalino, Qui pro quo, ed. 2003, p. 35 (OP2, p. 236).

39 G. Bufalino, Qui pro quo, in OP2, p. 241. Negli appunti d’autore relativi alle possibili collocazioni delle immagini all’interno del testo, compare significativamente, tra i passi da illustrare, anche questo riferimento all’«occhio cieco», che nelle intenzioni di Bufalino avrebbe potuto essere accompagnato da una non specificata opera di Leonor Fini. Nello stesso elenco manoscritto, il Redon del Ciclope compare invece a corredo di una descrizione dell’artista Amos Soddu e della sua compagna Dafne Duval, a proposito della cui esile corporatura si legge nel romanzo come difficilmente la donna avrebbe potuto «sobbarcarsi alle strette amorose di quel ciclope» (OP2, p. 210). Ma l’immagine del ciclope è esplicitamente evocata, nelle carte preparatorie del romanzo, anche a proposito del riferimento al sogno dell’«occhio cieco», chiamato in causa da Esther durante il sopralluogo sulla terrazza da cui era precipitato il busto; come nel romanzo, anche nelle carte preparatorie, la scoperta in loco di un determinante indizio viene puntualmente introdotta da una similitudine visiva, che lascia poi posto al preciso richiamo a Polifemo: «Come quando ritroviamo spoglia una parete dove abitualmente sta appeso un quadro; quando in sogno l’orbita crepata di un ciclope [>di un Polifemo] ci guarda».

40 G. Bufalino, Qui pro quo, in OP2, p. 259.

41 Ivi, p. 249.

42 Ivi, p. 263.

43 G. Bufalino, Qui pro quo, ed. 2003, p. 81 (OP2, p. 263). Per Bufalino si tratta di una sorta di implicita autocitazione, visto che l’immagine aveva fatto da copertina all’edizione spagnola di Diceria dell’untore, testo in cui l’io narrante scandiva per altro la propria finale uscita dal sanatorio con un sofferto «Lazzaro, vieni fuori».

44 Qui pro quo, in OP2, pp. 263-264. La stessa espressione è usata dall’io narrante di Argo il cieco in uno dei capitoli bis in cui interloquisce direttamente con il lettore: «Allora a me gli occhi, terapeuta lettore, mio solitario socio e nemico. Forza, ripeti con me: “Che noia, che spasso, che sbadigli, che risate da morire!”» (G. Bufalino, Argo il cieco, ora in Id., Opere 1981-1988, a cura di M. Corti e F. Caputo, Milano, Bompiani, 20012, p. 340).

45 G. Bufalino, Qui pro quo, in OP2, p. 265.

46 G. Bufalino, Qui pro quo, ed. 2003, p. 84 (OP2, p. 265).

47 G. Bufalino, Qui pro quo, ed. 2003, p. 43 (OP2, p. 229).

48 A mettere in dialogo i due romanzi è stato per primo Paolo Mario Sipala con ‘Una sciarada criminale’, in N. Zago (a cura di), Simile a un colombo viaggiatore. Per Bufalino, Comiso, Salarchi, 1998, pp. 125 e ss.

49 G. Bufalino, Qui pro quo, in OP2, p. 268.

50 G. Bufalino, Qui pro quo, ed. 2003, p. 89 (OP2, p. 268).

51 G. Bufalino, Qui pro quo, ed. 2003, p. 93 (OP2, p. 271).

52 Ivi, p. 271.

53 Ivi, p. 285.

54 Ivi, p. 288.

55 G. Bufalino, Qui pro quo, ed. 2003, p. 100 (OP2, p. 276).

56 G. Bufalino, Qui pro quo, ed. 2003, p. 125 (OP2, p. 298). Poco prima del rapporto sulla spiaggia col commissario, Esther aveva idealmente ‘visualizzato’ un’anticipazione di questa immagine: «Currò non rispose, aveva chiuso gli occhi per la stanchezza […]. Cominciai allora a parlare da sola, guardando il mare […]. Chiusi gli occhi anch’io. […] E tuttavia non mi diedi per vinta: “[…] Ecco, io disegno davanti a te su un’immaginaria lavagna molti grandi punti interrogativi…”» (OP2, pp. 274-275).

57 Ivi, p. 299.

58 Cfr. ibidem. Al momento della fine dell’indagine, Esther aveva del resto dichiarato apertamente «Ma siamo in un romanzo», seguita a ruota dalla direttrice della casa editrice che le faceva eco: «Ma siamo in un libro! L’hai detto tu!» (ivi, p. 295).

59 Ivi, p. 299.

60 Ivi, p. 300.

61 Ivi, pp. 301-302.

62 G. Bufalino, Qui pro quo, ed. 2003, p. 134 (OP2, p. 305). Già nel ricordo d’infanzia di Medardo, prima menzionato, era presente il riferimento al mondo del circo, ora visualizzato dal quadro di Klee; ma nel corso dell’indagine anche Currò dice ad Esther, apprendista scrittrice: «Eccoti un soggetto dal vivo, servito caldo. Potresti intitolarlo: La pagliacciata. Poiché questo è un delitto da circo equestre, turgido, tragibuffo, tragidrammatico» (OP2, p. 273).

63 Ivi, p. 303.

64 Ivi, p. 304.

65 Ivi, p. 308.

66 Ibidem. Sulla valenza simbolica del mare nell’opera bufaliniana cfr. quanto suggerito da Cinquegrani (La partita a scacchi con Dio. Per una metafisica dell’opera di Gesualdo Bufalino, Padova, Il Poligrafo, 2002) che la interpreta come figura di un Ur-Gott intorno al quale ruoterebbe l’intera concezione ‘metafisica’ dello scrittore comisano.

67 G. Bufalino, Qui pro quo, ed. 2003, p. 142.