5.1. Giudici e Steffanoni: Le ore migliori

Le ore migliori. Due poesie di Giovanni Giudici e un’acquaforte firmata e numerata di Attilio Steffanoni è il terzo “Quaderno dei Poeti Illustrati” ed esce nel giugno 1967. Giudici è già il poeta de La vita in versi, il libro pubblicato nel 1965 da cui viene trascelta Le ore migliori. A seguire un inedito, L’età, come anticipazione di Autobiologia, il libro cui il poeta sta attendendo nell’anno cruciale del suo primo viaggio praghese e che uscirà nel 1969.

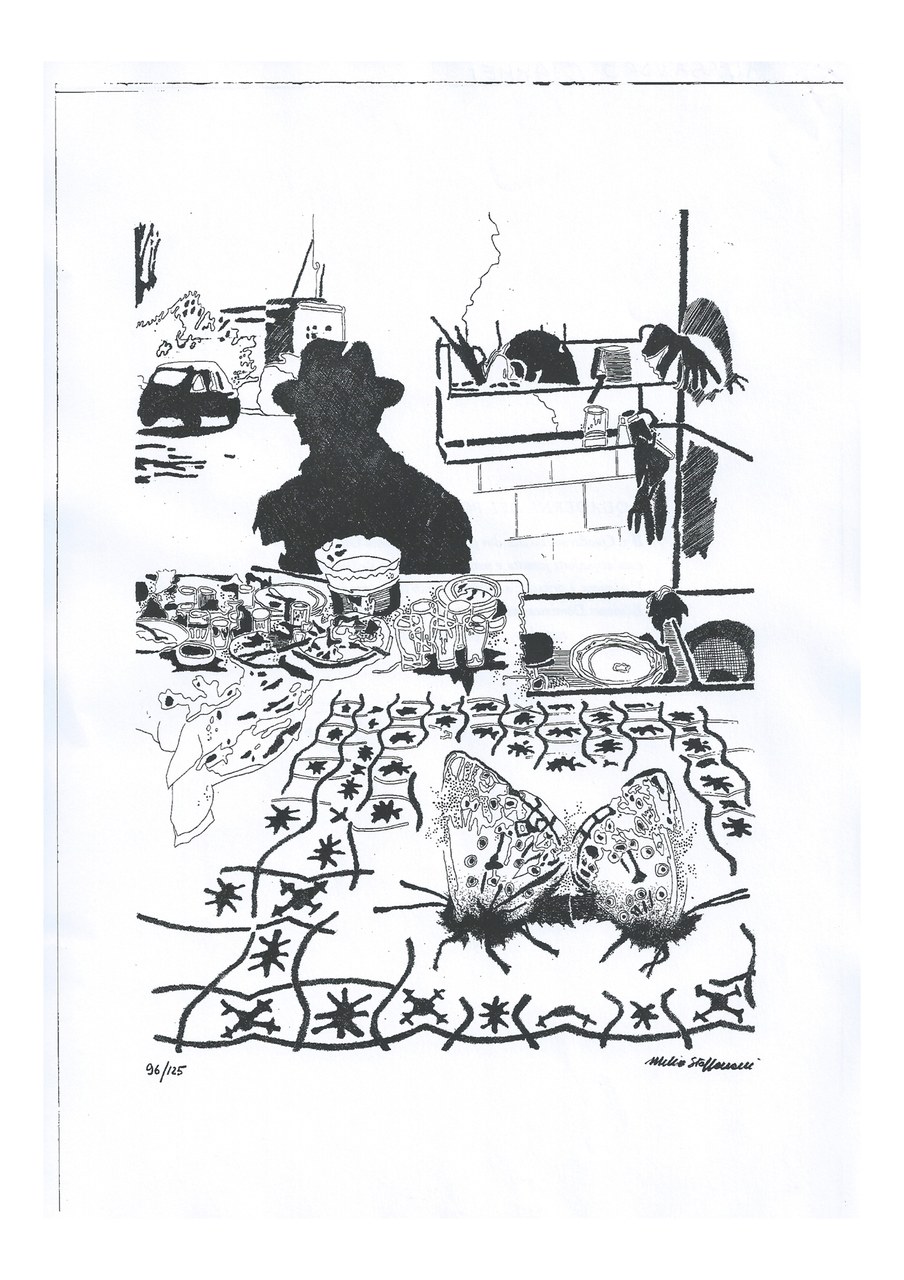

Più che un’illustrazione, l’acquaforte di Steffanoni (fig. 1) è un’interpretazione grafica de Le ore migliori: nella cappelluta ombra nera, divisa a tre quarti fra un disordinato interno domestico e l’esterno in cui un’utilitaria conduce al lavoro, s’indovina la figura di un uomo che è e non è lo stesso Giudici. È il poeta, quello che Mengaldo avrebbe definito «il più acuto e crudele poeta del capitalismo postbellico», ed è il suo personaggio o doppio, ovvero, per dirla con Zanzotto, quell’«uomo impiegatizio nella sua versione più tetra […], che, si nasconda nell’io nel tu o nel lui, è una caricatura del sé in quanto tipo, generalità. Un tipo […] tanto ovviamente ostile all’ordine del neocapitalismo quanto ovviamente succube dal punto di vista comportamentale». Quest’ambigua condotta sociale ha il suo esatto corrispettivo metrico nella gestione ironica delle forme istituzionali, cui è tributato l’ossequio menzognero di chi non muta le cose (siano esse i metri o la società) ma il proprio atteggiamento nei loro confronti. In questo senso si capisce perché il saggio La gestione ironica sia considerato dallo stesso Giudici «una proposta di comportamento globale».

In questa poesia la gestione ironica non si concentra su singoli luoghi letterari, come Il sabato del villaggio («di fornir l’opra anzi il chiarir dell’alba»), qui ripreso più che altro in chiave auto-parodica («di fornir l’opra e non me, anzi che giunga la sera»). Il leopardismo troppo scoperto, finanche scolastico, può generare un involontario effetto caricaturale, come ha mostrato Vittorio Sereni in Una visita in fabbrica, dove la declamazione di un celeberrimo verso di A Silvia da parte di un operaio («e di me si spendea la miglior parte») suscita nei compagni un fragoroso ma va là. A ben guardare, si tratta dello stesso verso cui allude la chiusa di un’altra poesia di Giudici, Se sia opportuno trasferirsi in campagna, con l’attenuazione che è propria dell’attualizzazione linguistica («Qui di me di perdeva la miglior parte»). Soluzioni di questo tipo non basteranno a evitare il «Ma cosa vuole con questi lamenti questo», con cui si aprirà Della vita in versi all’inizio di Autobiologia, a testimonianza della reazione dei cattivi lettori davanti al primo libro di Giudici, o della percepita insufficienza della gestione ironica. In ogni caso, ne Le ore migliori la gestione ironica non riguarda nemmeno certi luoghi creaturali di Saba («ogni bestia riposava affranta»), come in quel «riposo di affrante bestiole» che respinge dal sacrario del sonno coniugale qualsiasi seconda intenzione. Direi, invece, che la gestione ironica investe soprattutto il metro de La Signorina Felicita, la sestina narrativa di quel maestro dell’ironia metrica che fu Gozzano, almeno secondo l’interpretazione di Edoardo Sanguineti. Non per niente, il tema del componimento è, come in Gozzano, la felicità mancata, ma, diversamente che in Gozzano, essa è surrogata dal decoro secondo una dinamica borghese: più precisamente, decoro in cambio di servaggio, anziché felicità in cambio di virtù, per esprimersi con le formule del protagonista. Non si può fare a meno di notare che il decoro è l’abbassamento della decenza montaliana alla sua variante piccolo-borghese e perbenista, quasi a rendere ragione del fatto che Giudici, anche se avesse voluto, non avrebbe potuto essere un vero poeta tragico.

Steffanoni non lascia intravvedere il decoro, ma solo il suo tetro rovescio. Nell’acquaforte non c’è spazio per la figura della moglie, presente nel testo solo attraverso il punto di vista del marito narrante-monologante: compagna di vita, ma non di coscienza, completamente arresa alla routine di una realtà la cui metrica funziona ben diversamente dalla metrica della storia. «Bisogna dunque concludere / tutto perché tutto ricominci», scrive Giudici. «Prima di ricominciare bisogna avere finito», scriverà molti anni dopo Franco Fortini. Quanto diverso il senso di parole tanto simili: ciò che nella vita di ogni giorno significa routine, nella storia vuol dire rivoluzione. Il tema del tempo circolare torna anche ne L’età, in una sua variante paradossale: la poesia è una sorta di rompicapo anagrafico e pronominale, che, sotto forma di falso indovinello, veicola il perturbante rispecchiamento generazionale proprio dei rapporti padre-figlio. La ripetizione generazionale diventa qui il correlativo della routine giornaliera, negando ogni possibilità di evoluzione, oltre che di rivoluzione. Steffanoni non si limita a trasferire questi problemi in un codice non verbale, ma trova una soluzione ermeneutica. Infatti, non si può fare a meno di pensare che abbia trasformato la figura femminile de Le ore migliori nella farfalla agonizzante in primo piano: il poeta ne aveva salvato l’integrità morale in cambio dell’inferiorità coscienziale, l’artista opta invece per una splendida regressione animale in cui lo stato di natura si frange contro il nero mondo del benessere. In questo Giorno miniaturizzato, capovolto e ricontestualizzato, la lombardità rivolge contro sé stessa le armi dell’ironia, facendo fuori Parini e tutta quanta la tradizione che da lui discende.

Bibliografia

G. Giudici, Le ore migliori, con un’acquaforte di Attilio Steffanoni, Verona, Editiones Dominicae, giugno 1967.

G. Giudici, I versi della vita, a cura di R. Zucco, prefazione di C. Ossola, cronologia a cura di C. Di Alesio, Milano, Mondadori, 2000.

G. Giudici, La letteratura verso Hiroshima e altri scritti (1959-1975), Roma, Editori Riuniti, 1976.

P. V. Mengaldo, La tradizione del Novecento. Quarta serie, Torino, Bollati Boringhieri, 2000.

E. Sanguineti, Guido Gozzano. Indagini e letture, Torino, Einaudi, 1966.

A. Zanzotto, Scritti sulla letteratura, a cura di G. M. Villalta, Milano, Mondadori, 2001.

5.2. Zanzotto e Pozza: Sì, ancora la neve

Sì, ancora la neve, con una acquaforte di Neri Pozza, è il quarto “Quaderno dei Poeti Illustrati” ed esce nell’estate del 1967. Il testo, apparso nel mese di maggio in Tempo presente, anticipa di nemmeno un anno l’uscita de La Beltà, il più importante libro di poesia pubblicato nel 1968. Dopo avere esordito come un ermetico postremo ed extra-locale, ma ben più radicale dei fiorentini di Terza generazione e tanto più europeo quanto più appartato dietro il suo veneto paesaggio di provincia, Zanzotto (come scrisse a suo tempo Mengaldo) «batte la neoavanguardia, largamente, sul suo stesso terreno» (del resto, come ammetterà Sanguineti anni dopo, il silenzio su Zanzotto in Poesia italiana del Novecento era l’equivalente dell’ingigantimento di Lucini).

La Beltà è il libro del confronto con il mondo del boom economico italiano, come si evince sin dall’epigrafe di questa poesia: «“Ti piace essere venuto a questo mondo?” / Bamb.: “Sì, perché c’è la STANDA”». Zanzotto era vocato a essere un grande poeta ottocentesco, come Hölderlin o Leopardi, uno di quei geni che rifondano una tradizione, ma è costretto a fare i conti con il mondo della STANDA, che ha reso d’un tratto desueti i lirici moderni: questa è la sua disperazione storica, quella che con espressione pasoliniana Zanzotto stesso avrebbe chiamato «nevrosi degli “ultimi”». Essa è la matrice di versi come questi: «E la tradizione tramanda tramanda fa passamano? / E l’avanguardia ha trovato ha trovato?». L’ironia metrica consegna l’interrogativa sulla tradizione a un lungo verso libero e quella sull’avanguardia a un endecasillabo perfetto, mentre la doppia ripetizione mette al quadrato le domande retoriche con cui si verbalizza la crisi dell’una e dell’altra e non solo la fine della loro reciproca contraddizione. La recensione del poeta a I novissimi aveva, infatti, registrato la «reversibilità tra esperimento e convenzione» già nel 1962; Sì, ancora la neve sembra constatare la sopraggiunta insufficienza di entrambi nello stato presente del mondo e della poesia. Il tempo dei grandi magazzini mette in forse il paesaggio e, insieme, Dante («dove, invece, l’entusiasmo l’empireirsi l’incanto?»), Leopardi («O luna, ormai», in cui Stefano Dal Bianco ha visto un «versicolo perdutamente leopardiano») e il «vecchio io» del poeta (cui rimandano i versi di Dietro il paesaggio citati quasi alla lettera nel testo: «“acqua che devia / si dispera si scioglie s’allontana”»). Anziché cedere alla mimesi linguistica del negativo, Zanzotto opta per un «atteggiamento […] di allarme in favore di una continuità che sia vitale e che impedisca l’arcadizzarsi della tradizione come quello dell’innovazione»: al nichilismo dell’interrogazione ironica subentra appunto l’allarme dell’interrogazione patetica. Il trauma espresso in forma di ludus porta all’equiparazione dei linguaggi, ma non dei toni. È un livellamento tragico, violento, che sconfina, infatti, nello stravolgimento: difficile non considerare Sì, ancora la neve una riscrittura stravolta di Al bivio, la lirica del libro d’esordio che a un tratto recitava: «e l’acqua devia / si dispera si scioglie s’allontana». Allo stravolgimento del paesaggio, dovuto alla comparsa della STANDA, ha fatto seguito lo stravolgimento della poesia e della tradizione poetica che in quel paesaggio era inscritta: «si sa che nella citazione mai ritorna il “com’era”: il “ripetuto”, proprio perché tale, è l’antitesi dell’originario». Eppure la beltà del primo tempo era anche un autoinganno e, come tale, più tardi avrebbe fatto rima con omertà (Verso il 25 aprile è pure una palinodia): solo all’altezza de La Beltà essa, mentre acquista una pronuncia non più di naturalezza letteraria ma di voluta convenzione, viene fatta reagire con la storia, attraverso il noto accostamento sintagmatico «napalm, beltà». In obbedienza al suo principio resistenza, Zanzotto cerca adesso una scaturigine di autenticità nell’inautenticità stessa della lingua. Spinto sul crinale del significante da Hölderlin (di cui viene messa a testo la sentenza «siamo un segno senza significato») e da Lacan, non senza gli «scarti formali» dovuti all’esperienza psicoanalitica, muoverà lungo la doppia direttrice della maniera o del balbettio.

Il sodalizio di Zanzotto e Neri Pozza va ben al di là dei legami editoriali o della comune ‘venetità’: ognuno dei due ha maturato una parallela crisi della forma che qui ha l’occasione di incontrarsi con quella dell’altro. Se la crisi di Zanzotto riguarda i rapporti fra poesia, Heimat e modernità, la crisi di Pozza riguarda la rappresentazione della forma urbana. L’impatto della storia sulla città investe prima la forma e poi il mezzo. Nella prima metà degli anni Sessanta le vedute di Vicenza, forse il capolavoro dell’artista, si trasformano nelle rovine di Vicenza, una serie che culmina nel 1967 con il passaggio dalla puntasecca all’acquaforte. Il razionalismo inquieto e rigoroso di Pozza deve fare i conti con le rovine, non soltanto «rovine di strade, case e palazzi, ma di un costume civile», secondo la precisazione dell’artista. La città del Palladio diventa sghemba, rotta, astratta, fino a che la puntasecca adamantina non è più in grado di «forzare il nero» e ciò che Vicenza perde in consistenza, dal momento che «l’immagine delle sue case è come ritagliata su pezzetti di carta», è acquistato in fatica dall’incisore, costretto a ricorrere alle «fastidiose morsure per copertura». L’acquaforte (fig. 2) che accompagna il testo di Zanzotto testimonia, se addirittura non anticipa, la svolta di Pozza nel 1967: la crisi della forma si radicalizza nell’impotenza del mezzo e nella sua conseguente sostituzione. L’incisore, giustamente, si esime dall’illustrare Sì, ancora la neve, ma rende perfettamente l’idea di una specularità stravolta e di un progressivo, scorsoio incupimento del paesaggio e della sua rappresentazione: nella costruzione quadrangolare si passa dal biancume al nero a una scala di grigi capovolti, mentre l’alto biancore della neve si riduce, sul fondo, a una presenza residuale, ma vitale. Forse non è esatto dire neve: più che altro sono lastre di ghiaccio, esposte, fin dall’inizio, al sole nero della storia e della poesia. Lo stravolgimento tecnico attuato con la rinuncia alla puntasecca diventa, tuttavia, il vero correlativo della rivoluzione compiuta dal Solighese: una rivoluzione riguardante non tanto le forme della rappresentazione quanto il mezzo della rappresentazione, cioè la natura della poesia, trasformata in qualcos’altro rispetto a ciò che essa era stata fin quando aveva potuto essere poesia della natura. Qualcosa d’incompreso. O d’incomprensibile.

Bibliografia

A. Zanzotto, Sì, ancora la neve, con un’acquaforte di Neri Pozza, Verona, Editiones Dominicae, estate 1967.

P.V. Mengaldo, La tradizione del Novecento. Prima serie, Torino, Bollati Boringhieri, 1996.

R. Minore, La promessa della notte. Conversazioni con i poeti italiani, Roma, Donzelli, 2011.

N. Pozza, Incisioni di Neri Pozza 1935-1985, con scritti di L. Magagnato e V. Sgarbi, Vicenza, Neri Pozza, 1987.

A. Zanzotto, Le poesie e prose scelte, a cura di S. Dal Bianco, G. Villalta, con due saggi di S. Agosti e F. Bandini, Milano, Mondadori, 1999.

A. Zanzotto, Scritti sulla letteratura, a cura di G. M. Villalta, Milano, Mondadori, 2001.

5.3. Giudici e Steffanoni: La Bovary c’est moi

«La Bovary c’est moi». Sei poesie di Giovanni Giudici e tre acqueforti di Attilio Steffanoni è un doppio “Quaderno dei Poeti Illustrati” ed esce nell’autunno del 1968. Pochi mesi prima questa suite della nevrosi sentimentale è stata anticipata in rivista e l’anno dopo entrerà a far parte di Autobiologia. Queste poesie per una voce, che Giovanni Raboni trovò splendide, sono il monologo di una moderna moglie del servo: Giudici, infatti, progettava una riscrittura de La sorcière di Michelet e scrisse anche un testo saggistico per un’edizione de La sorcière mai data alle stampe. Lo scritto è ora compreso in La letteratura verso Hiroshima, con il titolo La moglie del servo. Michelet evidenzia tre stadi storici nell’evoluzione della strega: «quello latente della moglie del servo, quello trionfante della sacerdotessa, quello decadente della fattucchiera professionista». Giudici è interessato alla pre-Strega di Michelet, perché intende crearne un equivalente cittadino e condominiale alle prese con il diavoletto del focolare, con un suo genio domestico, forse già trasformatosi in un «genio elettrodomestico». Tale, infatti, è la reinterpretazione che il Giudici saggista offre delle parole poste in epigrafe dal Giudici poeta. Se la pre-Strega di Michelet è «una Jeanne d’Arc non deformata dall’esigenza apologetica del sistema», il suo corrispettivo moderno finisce per assomigliare a Madame Bovary, sostituendo all’«eros come totalità» la falsa liberazione dell’«adulterio borghese, prima o poi contestato da una voce della “coscienza” che è in realtà voce del sistema». Il titolo flaubertiano trova una giustificazione non solo nel contatto fra fatti autobiografici e precedente intenzionale (contatto che ha reso possibile la scrittura de La Bovary c’est moi), ma nel capovolgimento del modello liberatorio prospettato da Michelet in un ulteriore capitolo del bovarismo, peraltro depotenziato dal mancato suicidio finale. Questo clamoroso esempio di «furto del femminile», come lo chiamerebbe Biancamaria Frabotta, si ripeterà a distanza di tempo e di libri con Persona femminile, un’altra serie di componimenti in cui è una donna a parlare, entro un assetto affatto simile, la coppia di strofe decastiche eterometriche dall’andamento un po’ epilettico.

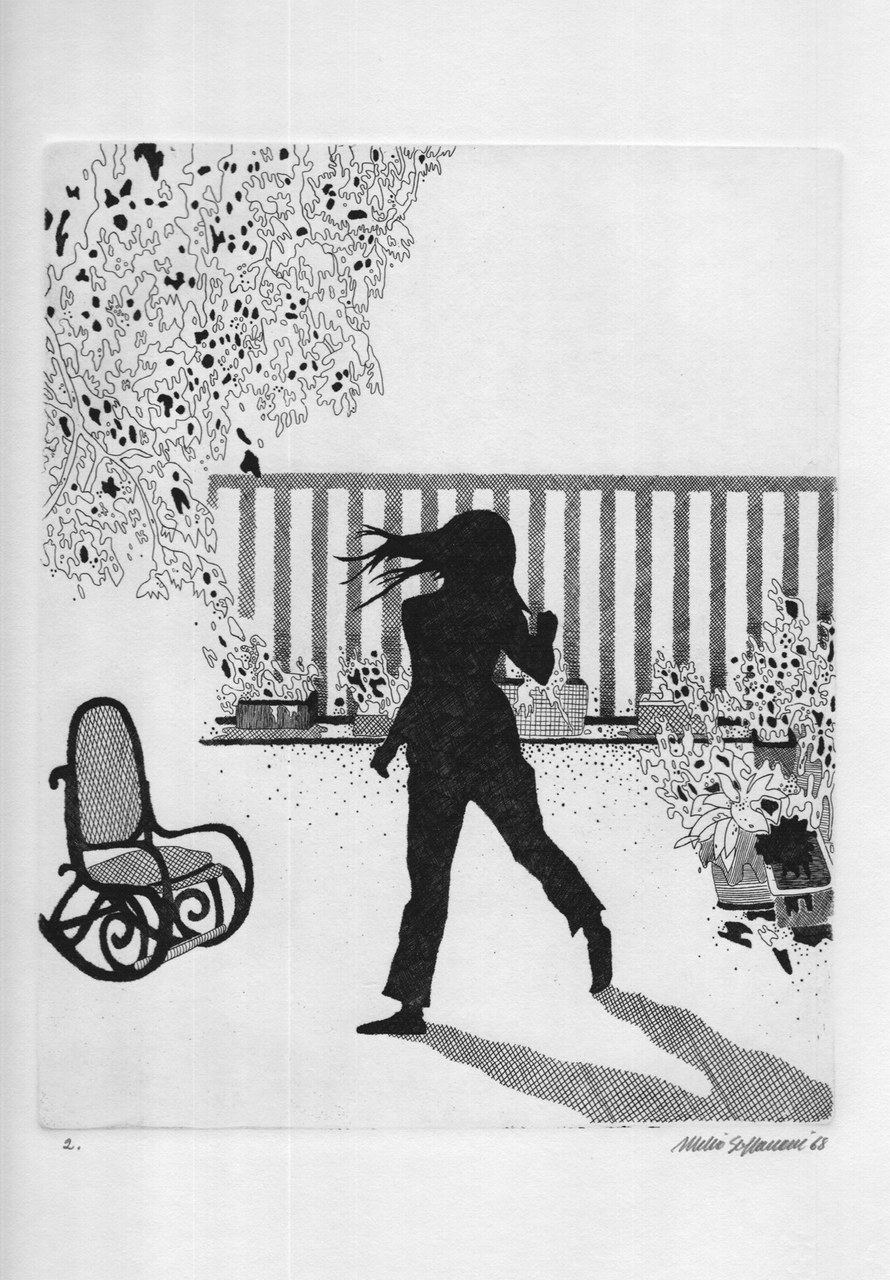

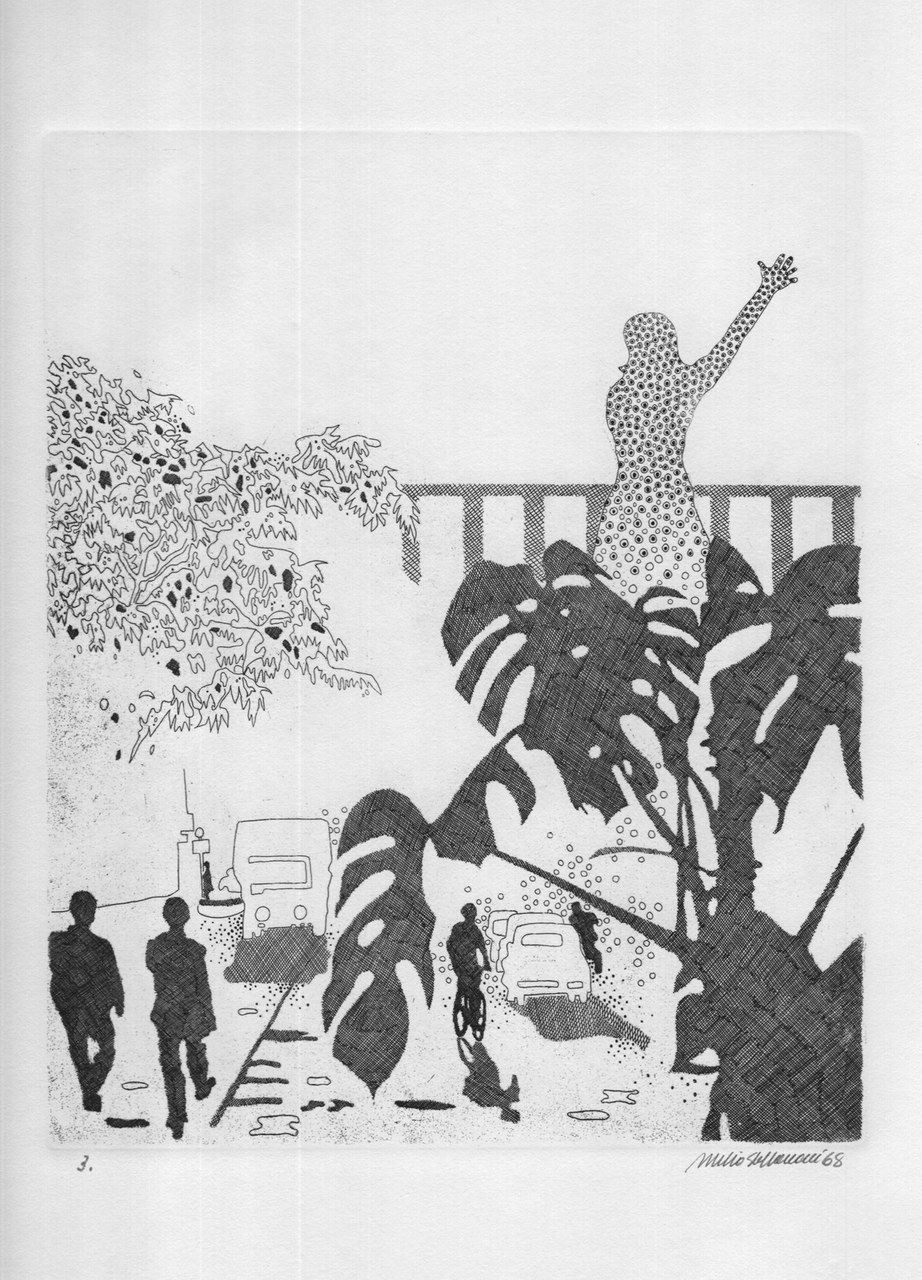

Steffanoni illustra le sei poesie di Giudici con un trittico femminile che sembra concentrarsi sulla sequenza compresa fra il secondo testo e le due strofe del terzo. Dal risveglio della donna con i due bambini (fig. 3), quello vero e quello falso (che in realtà è il diavoletto), ci si sposta in esterno, prima per la scena dell’ombra (fig. 4) sul «gres del terrazzo» (dove Giudici contamina i «minimi atti» di Sereni – e di Pasolini – con uno «stampi» ben montaliano, con l’ostinazione di un cattivo lettore non ancora risoluto ad andare oltre Montale), poi per la scena dell’affaccio sull’asfalto (fig. 5). In quest’ultima l’artista sembra sintetizzare la tripla frustrazione della donna (quale si svolgerà anche lungo i testi successivi): l’inane desiderio di raggiungere l’amato, la vana attesa di una sua epifania e, forse, una fantasia suicida irrealizzata. Ancora una volta Steffanoni sostituisce all’ordine il disordine, negando al genio di Giudici qualsiasi prestazione domestica: i bambini, aggrappati a una madre incurante, sono a terra, insieme alle cose sparse sul pavimento. Non sappiamo se così venga introdotto un elemento critico o se questo sia il portato della divergenza fra arte pop, per quanto rivoltata al nero, e poesia del boom. Nella progressiva trasmutazione della figura femminile, da sagoma bianca (contaminata dai consueti motivi floreali) a sagoma nera a uno stadio finale di sagoma istoriata, non può non colpire che quest’ultima si sfiocchi in neve sulla strada sottostante, con suggestiva animazione di un dettaglio quasi inerte del testo («sul fruscìo tra gomme e asfalto o dov’è neve»). Si tratta di un’immagine indimenticabile, come quella ne La Bovary c’est moi della donna che prova a distogliere l’udito dal tempo oggettivo degli orologi, ma non riesce a ritrarre lo sguardo – e il tatto – dalle vene delle proprie mani, cui l’invecchiare avrà dato rilievo reticolare: uno dei luoghi in cui la reticenza dice più della confessione.

Bibliografia

G. Giudici, La Bovary c’est moi. Poesie per una voce, Verona, Editiones Dominicae, autunno 1968.

B. Frabotta, Letteratura al femminile. Itinerari di lettura: a proposito di donne, storia, poesia, romanzo, Bari, De Donato, 1980.

G. Giudici, I versi della vita, a cura di R. Zucco, prefazione di C. Ossola, cronologia a cura di C. Di Alesio, Milano, Mondadori, 2000.

G. Giudici, La letteratura verso Hiroshima e altri scritti (1959-1975), Roma, Editori Riuniti, 1976.

G. Giudici, ‘Oltre Montale’, Lettere italiane, 1996, 4, pp. 521-526.

G. Raboni, La poesia che si fa. Cronaca e storia del Novecento poetico italiano, a cura di A. Cortellessa, Milano, Garzanti, 2005.

5.4. Sereni e Piacesi: La guerra girata altrove

La guerra girata altrove, con tre acqueforti di Walter Piacesi, esce nel Capodanno del 1970: la pubblicazione è nota anche con il titolo Sereni & Piacesi, non senza equivoci a fini di catalogazione. La presente è una riedizione in formato maggiore della pubblicazione apparsa nell’estate del 1969 con lo stesso titolo. Sereni vi ristampa l’ultima sezione di Diario d’Algeria, aggiunta con il titolo Il male d’Africa nell’edizione del 1965. Vi sono presenti i cinque Frammenti di una sconfitta, Il male d’Africa, Appunti da un sogno e L’otto settembre, insomma, il prosimetro dell’Algeria rivisitata a distanza e dei suoi ulteriori precedenti: la sconfitta, la cattura, le notizie dell’armistizio e il ritorno in Europa. Si ricordi che Tre frammenti per una sconfitta avevano inaugurato nel 1957 la collana di Vanni Scheiwiller e Franco Riva “I Poeti Illustrati”: l’autore li presentava come «residui di un’esperienza ormai remota» e insieme l’espressione di un «sottile disagio retrospettivo». A distanza di anni, Sereni decide di completare la struttura a trittico del suo diario di guerra e di prigionia, nel tentativo di chiudere un vecchio conto con l’Africa: quell’esperienza, però, è «un giorno mai finito, sempre / al tramonto» (ed è stato notato che manca ogni riferimento alla fine della guerra: il gesto stanco e distaccato dell’ufficiale americano che annuncia ai prigionieri «The war is over» va rintracciato altrove).

Si sa che Diario d’Algeria sta alla seconda guerra mondiale come L’Allegria ungarettiana sta alla prima, salvo che Sereni sostituisce alla partecipazione lancinante e vitalistica del poeta-soldato la spenta e febbrile esclusione del poeta-prigioniero. Sereni converte l’assenza psicologica e metafisica degli ermetici in un’assenza storica: quella di una guerra non combattuta e, soprattutto, della mancata partecipazione alla Resistenza. La lingua e la grammatica para-ermetiche di Frontiera sono conservate, come ha notato Isella, ma completamente rifunzionalizzate, come ha indicato Mengaldo: un po’ come Celan che, secondo Adorno, aveva capovolto il contenuto d’esperienza dell’ermetismo. Diario d’Algeria traduce, inoltre, il limbo musicale e psicologico di Petrarca in un limbo storico e allegorico: il libro testimonia una specifica esperienza di prigionia e, insieme, quella che Sereni chiama più volte la «prigionia allo stato puro». Non per niente, Debenedetti poté leggere Il male del reticolato, una delle prose che stanno negli immediati dintorni del Diario, come una vera e propria poetica. Sempre Debenedetti scrisse che questo libro cambia la storia della poesia novecentesca, perché segna il pur riluttante ingresso della storia nella poesia, l’inizio di una poesia della storia. Con Raboni dovremmo precisare che si tratta, tuttavia, della «storia come “angolo morto” di se stessa», e con Fortini che il vero maestro dell’esistenzialismo storico è, prima di Sereni, Montale; ma, sempre con Fortini, dovremo accordare a Sereni il titolo di grande storico del secondo Novecento.

Le tre acqueforti di Piacesi sovrappongono paesaggio e volti umani. Non si può non pensare che la prima (fig. 6) non rappresenti nello sconfitto il trapasso dal viandante al prigioniero, dall’una all’altra delle due grandi figure archetipiche presenti nel Diario, con ovvia prevalenza della seconda. Un reticolato di foglie lo avvolge, prefigurando da un lato la «febbre del filo spinato» e illustrando dall’altro la «vita di fronda» del secondo frammento, il disatteso comando di non ingiallire, sfuggire, mimetizzandosi: rimane negli occhi uno sguardo di petto, impietrito, in cui rilucono «baleni di rimorso e nostalgia». L’acquaforte centrale (fig. 7) sembra segnalare l’interruzione inattesa di quello stato fondamentale della prigionia che ancora una volta Mengaldo ha definito come una ripetizione senza attesa: c’è, infatti, un progressivo sollevamento di sguardo dei tre volti raffigurati, accompagnato da una torsione che permette a quello posto più in alto di rivolgersi da una zona macabra verso un più chiaro altrove, forse il «muso erto d’Europa» de Il male d’Africa. Il motivo conduttore dello sguardo, prima frontale e poi sempre più laterale, torna del resto nell’ultima acquaforte (fig. 8), in cui un volto ancora più giovane si volta verso qualcosa che anche qui non vediamo, lasciando dietro e sotto di sé un urbano paesaggio di morte. Sembra un movimento inverso a quello della «guerra girata altrove» in chiusa a L’otto settembre. E forse lo è.

Bibliografia

Amici pittori. I libri d’arte di Vittorio Sereni, con un’appendice di suoi scritti, a cura di D. Isella, B. Colli, Luino, Nastro & Nastro, 2002.

G. Debenedetti, Poesia italiana del Novecento. Quaderni inediti, prefazione di A. Berardinelli, introduzione di P. P. Pasolini, Milano, Garzanti, 2000.

F. Fortini, Saggi italiani, Milano, Garzanti, 1987.

F. Fortini, Nuovi saggi italiani, Milano, Garzanti, 1987.

F. Fortini, I poeti del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1988.

D. Isella, L’idillio di Meulan. Da Manzoni a Sereni, Torino, Einaudi, 1994.

P.V. Mengaldo, Per Vittorio Sereni, Torino, Aragno, 2013.

G. Raboni, La poesia che si fa. Cronaca e storia del Novecento poetico italiano, a cura di A. Cortellessa, Milano, Garzanti, 2005.

V. Sereni, La guerra girata altrove, con tre acqueforti di Walter Piacesi, Verona, Editiones Dominicae, Capodanno 1970.

V. Sereni, Poesie, edizione critica a cura di D. Isella, Milano, Mondadori, 1995.

V. Sereni, La tentazione della prosa, a cura di Giulia Raboni, introduzione di Giovanni Raboni, Milano, Mondadori, 1998.

V. Sereni, Poesie e prose, a cura di G. Raboni, con uno scritto di P.V. Mengaldo, Milano, Mondadori, 2013.