Berlin, the divided city of course, was just another metaphor, like the angels themselves. Berlin seems to be a city that well represents not only Germany, but also our civilization. In a way, Berlin really represents the world.[1]

Il cielo sopra Berlino, film realizzato da Wim Wenders tra il 1986 e il 1987 con la collaborazione alla sceneggiatura di Peter Handke, è un penetrante dialogo tra cielo e terra, in cui la conquista dell’eternità si scontra e incontra con l’intensa finitezza e sensorialità dell’orizzonte umano. Tra i cieli e le strade di Berlino si dispiegano le ‘ali del desiderio’ – dal significativo titolo inglese dell’opera, Wings of Desire, preferito da Wenders rispetto all’originale tedesco in virtù delle maggiori sfaccettature del termine ‘desire’ –[2] di quella che si può definire una prometeica ribellione e rinuncia all’immortalità per accedere a un livello altro di consapevolezza e conoscenza: non una conoscenza intellettuale, quanto emotiva, sensoriale e soprattutto temporale.

Se il mito di Prometeo narra di un semidio che si ribella alle leggi divine donando all’uomo il fuoco – del progresso o della conoscenza, per citare due delle accezioni che hanno caratterizzato le interpretazioni del mito nel corso del tempo – e per questo gesto subisce le conseguenze di quella che viene considerata una colpa, nella presente lettura del film di Wenders si propone una traslazione della ribellione mitologica. Anziché donare qualcosa di divino all’uomo, il divino nel film in oggetto desidera – e il desiderio è un motore centrale nel mito prometeico – accedere alla dimensione umana, esperendo emozioni e sentimenti, ma anche sottomettendosi alle leggi del tempo. In questa prospettiva la vicenda di Damiel (interpretato da Bruno Ganz), che decide di abbandonare la sua condizione angelica, diviene anche la trasposizione di un’entrata nella storia. È con queste parole che l’angelo sancisce l’addio al suo status:

Risalirò il fiume. È una vecchia massima umana, sentita spesso, ma che capisco solo oggi: ora o mai. È l’attimo del guado. Ma non ci sarà un’altra riva: c’è solo il guado, finché stiamo dentro il fiume. Avanti: nel guado del tempo, il guado della morte. Noi che non siamo ancora nati, scendiamo dalla torretta: guardare non è guardare dall’alto, ma ad altezza d’occhi. Innanzitutto farò un bagno...[3]

In questa riflessione, oltre alla dimensione temporale, viene convocato l’orizzonte dello sguardo, o meglio, del punto di vista, da intendersi come postura esistenziale. Dove nel racconto mitologico il dono divino eleva l’uomo a una dimensione superiore, nel film di Wenders il divino si priva della sua natura e la caduta dal cielo equivale ad accedere a un altro tipo di elevazione, a misura d’uomo. Viene dunque annullata quella che si può definire un’‘invidia del cielo’, per celebrare piuttosto lo sguardo dell’uomo, immerso nel vivere terreno, temporalmente circoscritto.

La vicenda si svolge a Berlino, nel periodo precedente la caduta del muro, in cui angeli dalle fattezze umane seguono, ascoltano e confortano gli abitanti della città, senza di fatto poter interagire in alcun modo con loro o influenzarne i destini. In questo orizzonte, il dato storico sancito dal muro si riflette anche – metaforicamente – nella scissione tra i due piani del film, quello angelico e quello umano. Ed è proprio il cielo l’unico dato unificante, nelle parole di Wenders: «Il film si intitolerà: / IL CIELO SOPRA BERLINO, / essendo il cielo, oltre al passato ovviamente, / l’unico elemento comune / alle due città contenute in questa città».[4] Invisibili, tranne che ai bambini, gli angeli hanno perso – come afferma lo stesso Wenders – il proprio ruolo e la propria funzione:

They were there before the city was there, when there were still glaciers. They saw the city being built, they saw Napoleon come through. They saw the city being destroyed. They saw it all go down the drain. They saw it at its most terrifying, as the capital of fascism. They are witnesses. But they are out of work. The time when people listened to the angels is past. People have no messages for them, and there’s no place they should take these messages. They are just going through the motions. They are still there and they witness everything. They write things down, and every now and then they try to talk to people.[5]

La svolta narrativa è sancita dall’innamoramento dell’angelo Damiel per Marion (interpretata da Solveig Dommartin), acrobata di un circo e a questo nucleo tematico Wenders riconduce il suo film:

The basic idea for Wings of Desire was that the angel would fall in love and become human and give up this boring eternity. […] I made her a trapeze artist, because it linked her to the world of children. […] She is the central character because the angels are so transparent, even if the film is seen through their eyes. They don’t have any psychology.[6]

Il desiderio di vivere e condividere questo sentimento porta l’angelo a rinunciare alla sua immortalità e a trovare, o ritrovare, la temporalità, la finitezza del vivere, calata nella dimensione sensoriale. La perdita della natura angelica e la relativa metamorfosi in essere umano, è sancita dalla caduta a terra dell’angelo, colpito da una corazza metallica che piomba dal cielo ferendolo e provocandone il sanguinamento; un umore, il sangue, sconosciuto agli angeli. Cinematograficamente la ‘prometeica’ caduta è sancita dal passaggio dal bianco e nero della dimensione eterna al cromatismo dell’orizzonte umano. Sul ruolo del colore – e del bianco e nero – nel film, Wenders si è espresso in questi termini:

All’idea del film si è subito associata quella del bianco e nero per le caratteristiche della città, naturalmente, ma ancora di più per gli angeli: loro non possono toccare veramente gli oggetti, non conoscono l’aspetto fisico del mondo e logicamente, nemmeno i colori. Inoltre il bianco e nero è legato alla dimensione del sogno ed era eccitante immaginare che il colore apparisse ad un certo punto del film con il valore di una nuova esperienza.[7]

A un livello più sottile la dinamica metamorfica può però essere rinvenuta nel corso di tutto il film in quella che è una costante entrata e uscita dai corpi attraverso l’uso della voce off. Spesso infatti dialoghi e pensieri non vengono pronunciati direttamente dai personaggi, ma restano sospesi, come presenze altre, a decretare una forma di scissione dal corpo. Si tratta di una sorta di smaterializzazione o di scorporizzazione: la voce – e con essa la parola – diventa presenza a sé stante, segna un’uscita da sé.[8]

Laddove nell’universo del mito di Prometeo è il fuoco a rappresentare una conquista, e con esso ciò che simboleggia in termini di progresso e conoscenza, qui è la condizione umana stessa a caratterizzarsi come conquista. La rinuncia al dono dell’immortalità porta a confrontarsi non con uomini che divengono un po’ più simili a dèi, ma con ‘dèi’ che scelgono di umanizzarsi, di cadere nel tempo e nella storia. Alla ribellione angelica non fa inoltre seguito un castigo subìto: gli angeli caduti di Wenders scelgono scientemente di castigarsi entro i confini della dimensione umana, senza il peso di una colpa o di una punizione, se non quella di dover fare i conti con la finitezza dell’esistenza; e se l’amore prometeico per l’uomo aveva portato a rubare per loro, qui l’amore per l’uomo si traduce in volontà di assimilarsi alla sua condizione, rinunciando alle proprie ‘ali’.

Interessante notare che nel contesto di un’ipotetica introduzione al proprio film, Wenders abbia richiamato aspetti legati alla colpa e alla ribellione, non distanti dalla vicenda del mito di Prometeo:

QUANDO IDDIO, DOPO AVER RICEVUTO UNA GRANDE DELUSIONE DAGLI UOMINI, DIEDE SEGNO DI VOLERSI RITRARRE PER SEMPRE DALLA TERRA, E DI ABBANDONARE GLI UOMINI AL LORO DESTINO, AVVENNE CHE FU CONTRADDETTO DA ALCUNI SUOI ANGELI CHE PERORAVANO LA CAUSA DEGLI UOMINI: GIACCHÉ BISOGNAVA OFFRIR LORO UN’ULTIMA POSSIBILITÀ.

DIO, IRATO DALLA LORO OPPOSIZIONE, LI MISE AL BANDO NEL LUOGO PIÙ INVIVIBILE DEL TEMPO: BERLINO.

[…] DA ALLORA GLI ANGELI DELLA ‘SECONDA CADUTA’ SONO PRIGIONIERI DI QUESTA CITTÀ, IN ETERNO, SENZA SPERANZE DI REDENZIONE, NÉ TANTOMENO DI UN RITORNO IN CIELO. SONO DANNATI A RIMANERE SEMPRE TESTIMONI DEI FATTI, NULL’ALTRO CHE SPETTATORI, SENZA POTER ANCHE IN MINIMA PARTE INFLUIRE SUGLI UOMINI, NÉ SUL CORSO DELLA STORIA. NON POSSONO SOLLEVARE NEANCHE UN GRANELLO DI POLVERE…[9]

Se nel mito di Prometeo l’uomo pare non poter vivere senza il progresso e la tecnica, l’opera di Wenders pare dichiarare che non si può vivere senza la percezione temporale ed emotiva, e senza l’esperienza esistenziale che ne consegue. La caduta – resa concretamente a livello visivo nella scena della metamorfosi di Damiel – coincide con un approdo, con il ritrovare una dimensione essenziale sconosciuta o solo smarrita e di cui si prova nostalgia; come pare alludere lo stesso Wenders quando afferma che i suoi angeli rappresentano una nostra dimensione interiore, il bambino che siamo stati: sono la metafora di un’apertura, purezza o curiosità di fronte al mondo.[10]

La sfida prometeica equivale nel film a una particolare volontà, a un preciso desiderio: conoscere che cosa si provi a essere umani, esperire la scala delle sensazioni e delle emozioni. In questa ottica gli angeli di Wenders potrebbero dialogare con il Prometeo di Cesare Pavese, che nel suo “La rupe”, parte dei Dialoghi con Leucò, scrive:

ERACLE Era un mondo di rupi.

PROMETEO Tutti avete una rupe, voi uomini. Per questo vi amavo. Ma gli dèi sono quelli che non sanno la rupe. Non sanno ridere né piangere. Sorridono davanti al destino.

ERACLE Sono loro che ti hanno inchiodato.[11]

La questione del desiderio di conoscenza nel mito di Prometeo è centrale e trova un’ulteriore interessante lettura di stampo psicologico in un pensiero di Gaston Bachelard:

Sapere e costruire sono bisogni caratterizzabili in se stessi, senza collegarli necessariamente con la volontà di potenza. Nell’uomo emerge una volontà di intellettualità. Quando il bisogno di capire è subordinato al principio di utilità, come sostenuto dal pragmatismo e dal bergsonismo, si finisce per sottovalutarne l’importanza. Propongo dunque di annoverare sotto il nome complesso di Prometeo tutte le tendenze che ci spingono a ‘sapere’ come i nostri padri, più dei nostri padri, come i nostri maestri, più dei nostri maestri. Proprio maneggiando l’oggetto, perfezionando la nostra conoscenza oggettiva, possiamo sperare di porci più chiaramente al livello intellettuale che abbiamo ammirato nei nostri padri, nei nostri maestri. La supremazia di istinti più potenti rappresenta, naturalmente, una tentazione per un numero assai più grande di individui, ma anche le caratteristiche più rare devono essere esaminate dallo psicologo. Se l’intellettualità pura è eccezionale, non è per questo meno caratteristica di un’evoluzione specificamente umana. Il complesso di Prometeo è il complesso di Edipo della vita intellettuale.[12]

La riflessione di Bachelard collega il mito – o il complesso – di Prometeo con la volontà di conoscere, ma pone anche la questione del bisogno. Il mito in oggetto può infatti essere collegato anche a una domanda ontologica fondamentale: di che cosa ha bisogno l’uomo per raggiungere una pienezza del vivere? È significativo in questo senso che Wenders abbia affermato: «Evidentemente il mio desiderio non si limitava a un film su Berlino, su un luogo. Proprio in questa città volevo qualcosa d’altro. Volevo parlare degli uomini, e quindi dell’unica e perenne questione: ‘Come dobbiamo vivere?’».[13] Gli angeli di Wenders vogliono conoscere più dei propri padri, dei propri maestri – riprendendo i termini della riflessione di Bachelard –, ma non si tratta di una conoscenza intellettuale, quanto temporale ed emotiva. Vogliono sapere che cosa significhi vivere la parabola esistenziale dell’uomo, calata nel tempo. Sono fuori dal tempo e dalla storia, e vogliono entrarci. In questo senso le letture critiche dedicate a Il cielo sopra Berlino si sono spesso soffermate sulla prospettiva storica e sulla non casuale collocazione del film in una determinata città e in una determinata epoca. Lo stesso Wenders ha fornito chiavi di lettura in interviste e dichiarazioni, richiamando ad esempio l’intensità di Berlino in quanto luogo simbolo del mondo[14] e del rapporto con la storia, nonché l’influenza di Walter Benjamin e del suo concetto di storia:[15]

C’è un quadro di Klee che s’intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta.[16]

Non è tuttavia solo l’attenzione nei confronti della storia e il complesso rapporto che l’individuo e la collettività intrattengono con essa a stabilire un nesso tra l’angelo di Benjamin e gli angeli di Wenders. Come è stato infatti notato, entrambi condividono l’impossibilità di intervenire direttamente nel corso della storia e sono piuttosto trascinati nel suo flusso.[17] Damiel, Cassiel, e con loro gli altri angeli di Berlino, non possono influenzare in alcun modo gli eventi o il destino degli esseri umani, con i quali intrattengono unicamente una muta forma di conforto e ascolto.

Un dialogo tra la dimensione prometeica e il film di Wenders può essere stabilito anche sulla base di dinamiche spazio-temporali. Prometeo si muove dal cielo alla terra, similmente gli angeli di Wenders si muovono tra i cieli di Berlino e le sue strade. Vivono una condizione di frontiera, mediana; loro stessi espressione di una natura ibrida, sospesa. La sospensione è di fatto intrinseca a tutto il film ed è iscritta negli spazi in cui si svolge la vicenda: Berlino come città divisa, segnata da fratture, rovine, vuoti e proprio i vuoti che attraversano il tessuto urbano sono paragonabili a pagine per narrare e documentare la storia della città. Così Wenders:

Berlino ha molte superfici libere. Si vedono case con pareti interamente vuote perché la casa a fianco non è stata ricostruita dopo il bombardamento. Gli sconfortanti muri laterali di questi palazzi sono chiamati pareti frangifuoco, e non esistono altrove. Sono come ferite, e a me la città piace per le sue ferite, che mi raccontano la sua storia molto meglio di qualsiasi libro o documento. Durante le riprese de Il cielo sopra Berlino, mi accorsi che andavo sempre alla ricerca di queste superfici vuote, di queste terre di nessuno, perché avevo l’impressione che questa città potesse essere rappresentata molto meglio dalle zone vuote che da quelle occupate.[18]

Alcuni luoghi all’interno del film polarizzano la narrazione. In primis la Staatsbibliothek; luogo di silenzio, letture, riflessioni e soprattutto spazio di parole e della parola. Non è un caso che sia questo il luogo di ritrovo degli angeli: microcosmo transtemporale deputato alla conoscenza, ma anche contesto in cui quotidianamente prende forma e vita una comunità silenziosa di estranei, riunita per un attimo in un medesimo spazio formato e abitato da parole.

Altro luogo centrale, che rappresenta una sorta di foucaultiana eterotopia, è il circo. Qui la comune spazialità è sovvertita e vige una sospensione tra realtà e finzione, ma anche tra cielo e terra; una sospensione che si traduce e trova espressione nelle esibizioni di Marion, munita di ali d’angelo; le sue acrobazie sono la trasposizione finzionale di dinamiche celesti, che divengono quasi un doppio, una replica terrena, dei moti degli angeli di Berlino.

Un altro luogo che segna – in absentia – la vicenda è la scomparsa Potsdamer Platz. Luogo simbolo della distruzione operata della guerra, vuoto inciso nella città e riflesso di un vuoto memoriale del personaggio denominato Omero (interpretato da Curt Bois), strenuamente impegnato in una impossibile ricollocazione della piazza e di se stesso. Attraverso di lui viene sottolineato e prende forma il tema della trasmissione del sapere e della narrazione, e in particolare la questione della perdita della loro funzione nella società contemporanea.[19] Così l’Omero di Wenders:

Narra musa del narratore l’antico bambino gettato ai confini del mondo e fa che in lui ognuno si riconosca. […] Un vecchio sono io, di voce stridula, ma il racconto si leva ancora dal profondo e la bocca lievemente aperta lo ripete con forza e facilità, una liturgia dove nessuno va iniziato al senso delle parole e delle frasi.

[…] Devo darmi per vinto, ora? Se mi do per vinto, allora l’umanità perderà il suo cantore, e quando l’umanità avrà perso il suo cantore, avrà perso anche l’infanzia.

Il vagare del personaggio nella città, come in una sorta di labirinto, rievoca le dinamiche della memoria e il tentativo di ricomporre passato, presente e futuro, sottolineando quanto il film sia anche una riflessione sulla storia collettiva; aspetto questo sottolineato dall’inserimento di immagini d’archivio che fanno dialogare l’opera con la dimensione documentaria, cui si aggiunge la dimensione di film dentro al film, con Peter Falk – ex angelo – impegnato sul set di un film ambientato durante la seconda guerra mondiale. La transtemporalità del mito – non solo prometeico – possiede in questo senso un’operatività centrale, in quanto permette di attraversare le epoche come in un eterno presente. In questa prospettiva il percorso di Prometeo non traccia unicamente un percorso nello spazio, ma anche nel tempo, un’entrata nel tempo.[20]

Il movimento degli angeli tra cielo e terra, tra sguardo dall’alto e sguardo verso l’alto diventa la trasposizione cinematografica di una dinamica non solo visiva, ma anche relazionale tra gli spazi della parola e della visione, costantemente attivati e posti in movimento.

Ed è il movimento ad animare l’azione prometeica, un involarsi verso il basso, verso la terra, per portare una forma di innalzamento, di ascesa. Nel film di Wenders il rapporto tra la dimensione umana e un altrove si risolve non attraverso effetti speciali, ma semplicemente tramite traiettorie visive, sguardi che si muovono nello spazio e che dinamizzano lo spazio. Il cielo si apre e si mostra agli occhi che lo attraversano, mentre abbassare lo sguardo coincide spesso nel film ad abbassare gli occhi sulle pagine di un libro, di un quaderno, su pagine che si scrivono o animate dalla lettura.

Sono le parole stesse – degli angeli e quelle degli individui – che abitano le immagini a restare sospese tra cielo e terra, in una zona indefinita di comunicazione perlopiù silenziosa. Sebbene il film di Wenders narri la storia di due piani esistenziali che si sfiorano senza potersi concretamente incontrare, è infatti la dimensione della parola a creare un’impalpabile comunicazione tra l’universo angelico e quello umano.

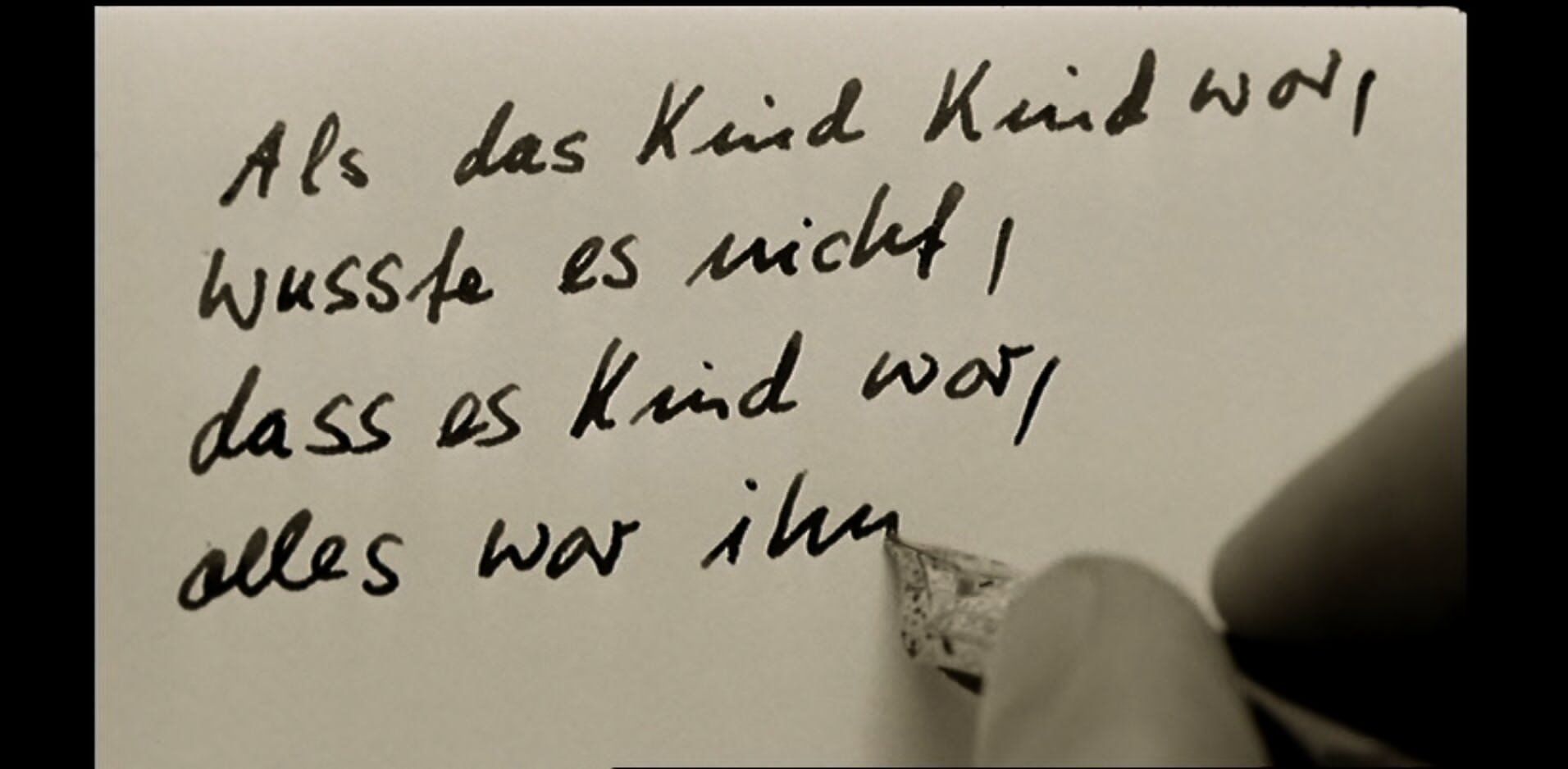

La relazione tra parola e immagine è un aspetto portante del film e si declina lungo molteplici traiettorie. Le parole costruiscono simbolici movimenti di andate e ritorni che accompagnano le immagini, costruendo non una dimensione didascalica o illustrativa, ma un binario parallelo, costituito da voci da un altrove che animano gli spazi e danno voce agli spazi. Gli angeli ascoltano discorsi interiori degli individui, annotano pensieri e riflessioni. La scrittura e le parole – dette, pronunciate in silenzio, fuoricampo, ascoltate o scritte – sono di fatto centrali e strutturanti in tutto il film, tanto che il nominare le cose, narrarle e ricordarle, appare come un esercizio che va al di là del semplice dire o raccontare, per alludere alla potenzialità creatrice e conoscitiva della parola stessa. Se prima di trasformarsi gli angeli conoscono il linguaggio, è solo diventando uomini che vivono l’esperienza del dialogo, della comunicazione, della parola scambiata, indirizzata, viva. La Berlino di Wenders è stata anche letta nei termini di una Babele contemporanea, in cui varie lingue si incrociano e mescolano[21] fino a creare – aggiungerei – un’unica colonna sonora, di pura voce. Significativamente, alla parola è affidato l’inizio del film, che si apre con l’immagine di una mano intenta a scrivere una poesia-filastrocca.

Si tratta della Lied vom Kindsein composta da Handke, che pone al centro l’universo dell’infanzia come età dell’oro, nonché metafora di uno stupore, di una ricettività nei confronti del reale e di una purezza di sentire.

[…]

Quando il bambino era bambino,

non sapeva d’essere un bambino,

per lui tutto aveva un’anima

e tutte le anime eran tutt’uno…

[…]

Quando il bambino era bambino,

era l’epoca di queste domande:

perché io sono io, e perché non sei tu?

perché sono qui, e perché non sono lì?

quando comincia il tempo, e dove finisce lo spazio?

la vita sotto il sole è forse solo un sogno?

non è solo l’apparenza di un mondo davanti al mondo

quello che vedo, sento e odoro?

Nel corso del film le parole della poesia ritornano come un’eco, un ricordo e un’espressione di una nostalgia per questo stupore, per questa purezza e ricettività infantile, che l’adulto è chiamato a ritrovare dentro di sé. Non è un caso che nel film i bambini siano i soli in grado di vedere gli angeli.

L’infanzia si caratterizza infatti per una conoscenza che non passa dal sapere intellettuale, ma da una connessione primariamente emotiva e sensoriale con il reale. Wenders ha dichiarato di essere interessato alla «percezione infantile», a «un certo modo di conoscenza, un particolare rapporto con la realtà. La maniera, voglio dire, in cui i bambini sperimentano la vita, senza curarsi granché di passato e futuro: vivono il momento. Da questo punto di vista io li trovo molto simili ai fotografi, che devono avere la capacità di vivere per il momento e dentro il momento».[22] E ancora: «Certo, ho sempre cercato di avere dei bambini nei miei film, anche in ruoli rilevanti: perché come cineasta cerco di non dimenticarmi mai del loro punto di vista, della curiosità e dell’innocenza con cui sanno guardare il mondo. Sono una fonte d’ispirazione continua. E più s’invecchia, più si ha la possibilità di avvicinarsi a loro, o anche al bambino che c’è in ognuno di noi».[23] È in questo senso significativo che tra le ispirazioni dichiarate del film figurino le Elegie duinesi di Rainer Maria Rilke,[24] ad esempio la quarta e l’ottava[25] in cui la dimensione angelica, ma anche l’innocenza e lo stupore infantile, sono richiamati con toni simili a quelli del film di Wenders, sebbene mediati da un altro linguaggio.

[…] Alto, sopra di noi

recita, allora l’Angelo. Guarda i morenti:

non ti pare che avvertano come tutto è pretesto

quel che facciamo qui? […]

Chi rappresenta un bambino com’è? Chi lo pone

fra le stelle e gli dà nella manina la misura

di quella distanza? […][26]

[…] Sempre c’è mondo

e mai quel nessundove senza negazioni

puro, non sorvegliato, che si respira,

si sa infinito e non si brama. Uno, da bimbo

ci si perde in silenzio e ne è

scosso.[27]

L’importanza delle dinamiche di parola e scrittura nel film sono evidenti e anche il contributo alla sceneggiatura di Peter Handke testimonia di questa importanza.[28] Se il gesto di scrittura caratterizza l’apertura e la chiusura del film, nonché parte dell’attività degli angeli, l’atto di scrivere appare in quanto soggetto nell’opera letteraria dello stesso Handke; si pensi ad esempio alla prima pagina di Pomeriggio di uno scrittore (1987), testo contemporaneo a Il cielo sopra Berlino:

Da quando una volta, per quasi un anno, era vissuto immaginando di aver perso il linguaggio, per lo scrittore ogni frase che scriveva e con la quale avvertiva anche la spinta alla possibile prosecuzione era diventata un avvenimento. Ogni parola che, non parlata, bensì in forma di scrittura, annunciava la prossima, gli faceva tirare un sospiro di sollievo e lo ricollegava al mondo; soltanto con questo felice annotare per lui cominciava il giorno, e poi, così comunque pensava, fino al mattino seguente poteva anche non accadergli più nulla.[29]

Qui la parola è ‘evento’, presentificazione del tempo, continuo nascere al mondo e ‘creare’ il mondo. Similmente, gli angeli e gli individui del film di Wenders parlando e scrivendo ridanno continuamente forma al mondo, riaccendono costantemente il ‘fuoco’ della conoscenza della realtà e del proprio rapporto con essa.[30]

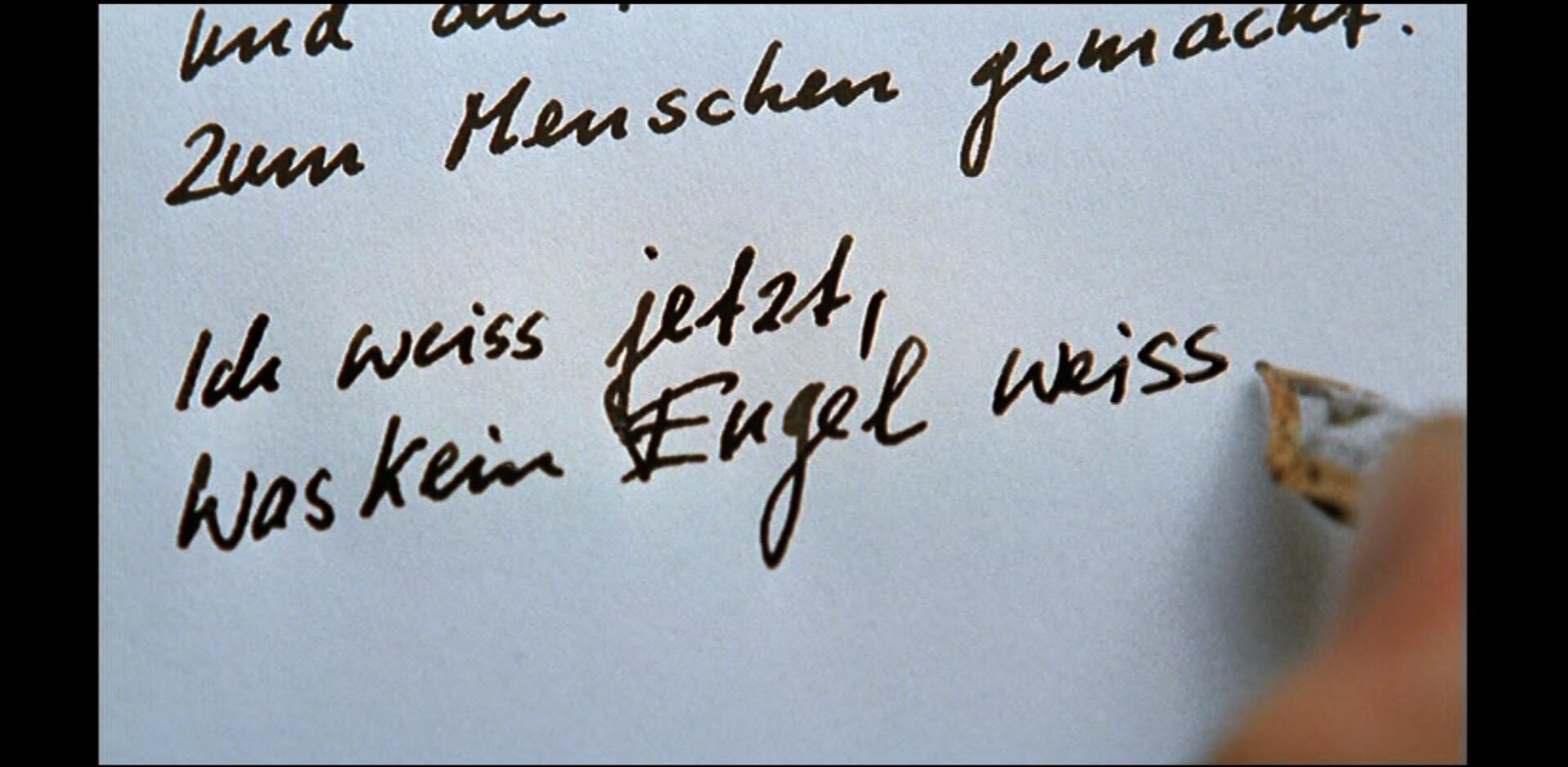

La metamorfosi umana di Damiel è infatti sancita, nel finale del film, dal ritorno del gesto di scrittura comparso all’inizio e che decreta la conquista, o riconquista, del tempo e della conoscenza emotiva che hanno animato la prometeica rinuncia al cielo e alla sua eternità.

Queste le parole di Damiel affidate alla scrittura:

Nessun bimbo mortale è stato concepito, ma un’immagine immortale, comune.

Questa notte ho imparato a stupirmi. […]

C’era una volta… C’era una volta e dunque ci sarà. L’immagine che abbiamo creato sarà l’immagine che accompagnerà la mia morte. In questa immagine avrò vissuto. Solo lo stupore su di noi, lo stupore dell’uomo e della donna ha fatto di me un uomo.

Io ora so ciò che nessun angelo sa.

L’acquisizione di conoscenza dichiarata da Damiel ricolloca al centro l’esperienza umana e quei confini in grado di sconfinare in dimensioni non accessibili al puro intelletto immortale. Il progresso, l’evoluzione esistenziale sono dunque sanciti dalla parola e dalla scrittura, alle quali è affidato il finale del film. In questo senso è forse possibile traslare l’interpretazione del mito di Prometeo in quanto mito del progresso, sul piano di un progresso scritturale, seguendo una riflessione di Michel De Certeau, il quale – in un paragrafo del suo L’invenzione del quotidiano dal significativo titolo Scrivere: una pratica mitica ‘moderna’ – afferma:

La pratica scritturale ha assunto un valore mitico in questi ultimi quattro secoli, riorganizzando poco a poco tutti i campi in cui si estendeva l’ambizione occidentale di fare la propria storia e, in questo modo, di fare la storia. Intendo per mito un discorso frammentato che si articola sulle pratiche eterogenee di una società e le articola simbolicamente. Nell’Occidente moderno questo ruolo non è più svolto da un discorso ricevuto, bensì da un discorso che è una pratica: scrivere. L’origine non è più ciò che si racconta ma l’attività multiforme e mormorante che produce il testo e crea la società come testo. Il ‘progresso’ è di tipo scritturale. Attraverso modalità molto diverse, si definisce dunque mediante l’oralità (o come oralità) ciò da cui una pratica ‘legittima’ – scientifica, politica, scolastica – deve distinguersi. È ‘orale’ ciò che non lavora per il progresso; e all’inverso è ‘scritturale’ ciò che si distacca dal mondo magico delle voci e della tradizione. Una frontiera (e un fronte) della cultura occidentale viene così configurandosi attraverso questa separazione. […]

Ma che significa dunque scrivere? Intendiamo per scrittura l’attività concreta che consiste nel costruire, su uno spazio proprio, la pagina, un testo che esercita un potere sull’esteriorità da cui è stato inizialmente isolato.[31]

Sempre De Certeau, più oltre: «La rivoluzione stessa, in quanto idea ‘moderna’, rappresenta il progetto scritturale al livello di una società intera che ha l’ambizione di costituirsi in pagina bianca in rapporto al passato, di scriversi da sola (ovvero di prodursi come sistema proprio) e di rifare la storia secondo il modello di ciò che essa fabbrica (che sarà ‘il progresso’)».[32] Gli angeli di Wenders vogliono scrivere la propria storia, vivendola nel suo sviluppo temporale e il fatto che sia una mano che scrive ad accompagnare gli ultimi momenti del film non è altro che un ribadire l’importanza di pagine bianche – come quegli spazi vuoti che caratterizzano Berlino nelle parole di Wenders – su cui scrivere ogni giorno, ogni ora, ogni istante, il proprio essere nel tempo e nella realtà. Nous sommes embarqués[33] nella prometeica impresa del vivere, del navigare nel tempo il nostro tempo.

1 C. Fusco, W. Wenders, ‘Angels, History and Poetic Fantasy: An Interview with Wim Wenders’, Cinéaste, vol. 16, 4, 1988, p. 16.

2 Cfr. C. H. Helmetag, ‘… Of Men and of Angels’: Literary Allusions in Wim Wenders’s Wings of Desire’, Literature/Film Quarterly, vol. 18, 4, 1990, p. 252. Si veda anche: I. Paneth, ‘Wim and His Wings’, Film Quarterly, vol. 42, 1, 1988, pp. 4-5.

3 I dialoghi riportati nel testo fanno riferimento alla versione italiana del film.

4 W. Wenders, Stanotte vorrei parlare con l’angelo. Scritti 1968-1988, a cura di G. Spagnoletti e M. Töteberg, Milano, Ubulibri, 1989, p. 146.

5 C. Fusco, W. Wenders, ‘Angels, History and Poetic Fantasy: An Interview with Wim Wenders’, p. 16.

6 Ivi, p. 15.

7 W. Wenders, Stanotte vorrei parlare con l’angelo. Scritti 1968-1988, p. 205.

8 Sui rapporti tra corpo, voce off e doppiaggio rimando a: V. Tescari, ‘Resonances’, in T. Hildebrandt, G. Tusa (eds.), PPPP - Pier Paolo Pasolini Philosopher, Milano-Udine, Mimesis International, pp. 153-166.

9 W. Wenders, Stanotte vorrei parlare con l’angelo. Scritti 1968-1988, pp. 149-150 (in stampatello nell’originale).

10 «[…] the angels were a metaphor for history and the memory of it. On the other hand, they were metaphoric for an angel inside ourselves, who might be the child that we used to be. They are a metaphor for a certain openness or purity or curiosity before the world» (C. Fusco, W. Wenders, ‘Angels, History and Poetic Fantasy: An Interview with Wim Wenders’, p. 16).

11 C. Pavese, Dialoghi con Leucò, Torino, Einaudi, 1999, p. 72.

12 G. Bachelard, L’intuizione dell’istante. La psicoanalisi del fuoco [1966, 1967], a cura di B. Sambo, Bari, Dedalo, 2010, p. 122.

13 W. Wenders, Stanotte vorrei parlare con l’angelo. Scritti 1968-1988, p. 146.

14 «Il film non è stato pensato per i berlinesi, Berlino rappresenta per me un simbolo del mondo intero; volevo che tutti lo vedessero; nessuno a New York deve avere mai visto un edificio così grande con un muro simile. A Parigi non ne esistono quasi. Quei muri sono come libri di storia, se vogliamo. Raccontano perdite» (Id., L’atto di vedere [1992], trad. it di R. Menin, Milano, Meltemi, 2022, p. 143).

15 Cfr. W. Wenders., Stanotte vorrei parlare con l’angelo. Scritti 1968-1988, p. 148.

16 W. Benjamin, ‘Tesi di filosofia della storia’, in Id., Angelus Novus. Saggi e frammenti [1955], trad. it. di R. Solmi, Torino, Einaudi, 1995, p. 80.

17 Cfr. R. F. Cook, ‘Angels, Fiction, and History in Berlin: Wings of Desire’, in R. F. Cook, G. Gemünden (eds.), The Cinema of Wim Wenders: Image, Narrative, and the Postmodern Condition, Detroit, Wayne State University Press, 1997, p. 185.

18 W. Wenders, L’atto di vedere, p. 132.

19 Jonathan Bordo offre un’interessante lettura dell’Omero di Wenders in rapporto alle influenze benjaminiane nel film, si veda: J. Bordo, ‘The Homer of Potsdamerplatz - Walter Benjamin in Wim Wenders’s Sky over Berlin/Wings of Desire, a Critical Topography’, IMAGES, vol. 2, 1, 2008, pp. 86-109.

20 Lo stesso Wenders si è soffermato su quella che possiamo definire una perenne attualità dei miti: «La questione dei miti è sempre delicata. Considerare i miti da un punto di vista storico, cercarne il significato, trovo che sia capzioso e terribilmente noioso. Più importante mi sembra valutarli nel loro carattere immanentemente mitologico, perché in ogni tempo, anche nell’oggi, possono esercitare la loro forza; e proprio per questo appartengono a ragione alla categoria del mito, sganciati da ogni contesto temporale e da ogni interpretazione legata a un periodo storico. Voglio dire che il senso di un mito non è da cercarsi nella storia, ma nella forza attuale che ancora oggi può esservi rintracciata» (W. Wenders, L’atto di vedere, p. 183).

21 Cfr. L. Caltvedt, ‘Berlin Poetry: Archaic Cultural Patterns in Wenders’s Wings of Desire’, Literature/Film Quarterly, vol. 20, 2, 1992, p. 125.

22 W. Wenders, Una volta [1993], trad. it. di O. Zaggia, E. Romano, Roma, Contrasto, 2015, p. 10.

23 Ivi, p. 11. E ancora, in altro contesto: «[…] i bambini nei miei film sono onnipresenti, come a rappresentare un desiderio onirico, quasi fossero loro gli occhi che i miei film vorrebbero avere. Uno sguardo sul mondo lontano da ogni opinione, uno sguardo completamente ontologico, come può essere solo quello dei bambini. Talvolta un film riesce a osservare il mondo come lo osserverebbero i bambini. […] i bambini sono sempre presenti anche come un’esortazione: per non dimenticare che con la curiosità, e senza pregiudizi, si potrebbe rendere visibile il mondo» (Id., L’atto di vedere, p. 67).

24 Cfr. W. Wenders., Stanotte vorrei parlare con l’angelo. Scritti 1968-1988, p. 148.

25 Cfr. C. H. Helmetag, ‘… Of Men and of Angels’: Literary Allusions in Wim Wenders’s Wings of Desire’, p. 252.

26 R. M. Rilke, Elegie duinesi [1923], Quarta elegia, trad. it. di E. e I. De Portu, Torino, Einaudi, 2010, pp. 25 e 27.

27 Ivi, Ottava elegia, p. 49.

28 In merito al contributo di Handke al film si veda ad esempio: W. Wenders, Stanotte vorrei parlare con l’angelo. Scritti 1968-1988, pp. 204-205.

29 P. Handke, Pomeriggio di uno scrittore [1987], trad. it. di G. Agabio, Parma, Guanda, 1987, p. 5.

30 Thomas F. Barry ha affermato come per Handke ogni testo dovrebbe rivelare la battaglia interiore dell’autore con il suo ‘angelo’. La battaglia per preservare l’autenticità dell’esperienza, contro la natura astratta e concettuale delle parole che falsificano e distorcono l’esperienza, è stata – afferma Barry – una questione centrale fin dall’inizio della sua carriera ed evidenzia l’ambivalenza con cui Handke ha sempre considerato il linguaggio. Barry ricorda inoltre come una delle note più frequenti dei diari di Handke riguardi lo sforzo di ancorare il linguaggio e la metafora nella dimensione concreta e fisica (cfr. T. F. Barry, “The Weight of Angels: Peter Handke and Der Himmel über Berlin’, Modern Austrian Literature, vol. 23, 3/4, 1990, p. 62). Les Caltvedt ha inoltre affermato che gli angeli di Wenders sembrano insegnare agli spettatori a ridare significato alle parole nominando le cose (cfr. L. Caltvedt, ‘Berlin Poetry: Archaic Cultural Patterns in Wenders’s “Wings of Desire”’, p. 125).

31 M. De Certeau, L’invenzione del quotidiano [1990], trad. it. di M. Baccianini, Roma, Edizioni Lavoro, 2009, p. 198.

32 Ivi, p. 200.

33 «Nous sommes embarqués» sono le ultime parole pronunciate da Omero nel film, riprendendo un pensiero di Blaise Pascal. Nell’ambito di un’intervista Wenders ha precisato: «Il cielo sopra Berlino nelle conclusioni torna al punto di partenza. E in senso stretto, è una specie di prologo, la promessa di una storia, di una storia d’amore. Per questo alla fine si parla di una continuazione»; e in merito al pensiero di Pascal conferma che si riferisce a questo film di viaggio e: «Non significa altro». (W. Wenders, L’atto di vedere, p. 60). Il film cui fa riferimento Wenders, e cui allude il “To be continued” nel finale di Il cielo sopra Berlino, sarebbe stato Fino alla fine del mondo (1991).