Alice cominciava a non poterne più di stare sulla panca

accanto alla sorella, senza far niente;

una volta o due aveva provato

a sbirciare il libro che la sorella leggeva,

ma non c'erano né figure né dialoghi,

«e a che serve un libro», aveva pensato Alice,

«senza figure e senza dialoghi?»

L. Carroll, Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie[1]

Quante

Alici ci sono in giro? L’ultima in ordine di apparizione è

quella reinventata da Yayoi Kusama (Orecchio

Acerbo 2013), stravagante, psichedelica, coloratissima.

Quante

Alici ci sono in giro? L’ultima in ordine di apparizione è

quella reinventata da Yayoi Kusama (Orecchio

Acerbo 2013), stravagante, psichedelica, coloratissima.

La Kusama, moderna Alice di ottantaquattro anni, è artista di riferimento in Giappone e vive un ‘equilibrio’ creativo che oscilla sempre tra ordine e disordine grafico, tra astrazione e figurazione. «Il mio lavoro artistico è espressione della mia vita, in particolare della mia malattia mentale», ha ripetuto spesso l’artista, e il suo mondo folle, in quest’ultimo lavoro, sembra procedere adattando il racconto di Carroll alle ragioni della sua arte. Le pagine così si caricano di palle e palline colorate, texture, figure che ci trascinano dentro deliri cromatici. Invano si ricercherebbe nelle pagine di questa Alice una logica: le tavole si muovono libere, galleggiano in un mare di parole, alludono senza mai precisare, definire, chiarire. Appaiono e scompaiono, concrete e trasparenti come il sorriso del gatto del Cheshire. Per la Kusama conta più il viaggio di chi lo fa. L’immagine di Alice compare giusto un paio di volte: quando, dopo essersi rimpicciolita, diventa altissima (Kusama la rappresenta soltanto in dettaglio, mostrandoci la testa con il lungo collo) e nell’ultima illustrazione, in un abitino rosso a pois bianchi, affacciata alla finestra di quella grande zucca gialla a pallini neri diventata un simbolo della sua produzione artistica, ispirata all’infanzia trascorsa in campagna. Le illustrazioni rifuggono le immagini più scontate, come se l’artista volesse lasciare al lettore un ulteriore margine di fantasia all’interno del quale scegliere, per i personaggi, le sembianze più adatte. Il Coniglio Bianco sfugge alla visione reticolata e puntinata dell’artista; del gatto del Cheshire rimane un sorriso ‘umano’; del Cappellaio Matto sopravvive soltanto il cappello, mentre non ci sono tracce dei suoi commensali. Abbondano invece fiori, farfalle, fette di anguria, grappoli d’uva, e funghi (allucinogeni?); la natura morta prende vita, i fiori sembrano pericolosi carnivori con petali e foglie circondate di spine, le figure umane si ritirano tra le pagine, confinate fra le righe di Carroll.

La Kusama si era già confrontata con le molteplici sfaccettature interpretative che un personaggio come Alice può offrire facendola diventare un’icona della generazione psichedelica grazie all’happening del 1968, Alice in Wonderland Happening, svoltosi al Central Park di New York, e affermando: «Alice è stata la nonna degli hippie. Quando era piccola, è stata la prima a prendere pillole per diventare più grande».

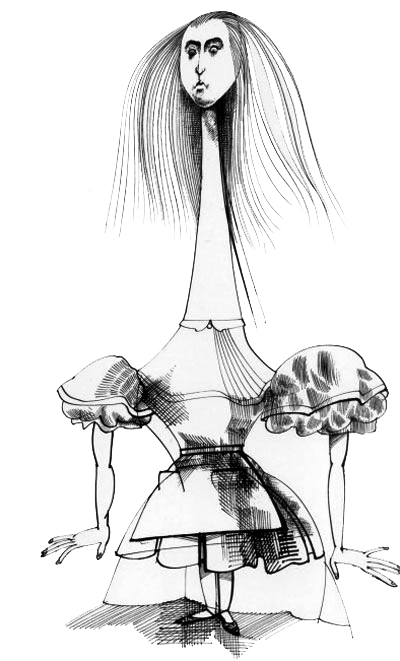

L’Alice surreale della Kusama ricorda quella immaginata nel 1967 dal grande artista inglese Ralph Steadman (Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie, illustrazioni di Ralph Steadman, Dobson, 1967). L’eco della pop e op art è nel modulare geometrico e rigoroso delle sue tavole, nelle campiture quadrettate in bianco e nero. Il segno della penna di Steadman si complica in segni complessi che da una parte richiamano la lezione di Saul Steinberg, dall’altra se ne allontanano perché la linea invece di cedere alla semplicità assoluta si arrampica in virtuosismi grafici ai limiti dell’astrazione. Alice diviene così una ragazza pop, lontana dal modello di Tenniel, modernamente scarmigliata, dai tratti sghembi e assai poco vittoriani, inquieta e nervosa.

A rinnovare l’appeal della creatura di Carrol contribuisce

anche l’ingegno teatral-visivo di Ferdinando Bruni e Francesco

Frongia messo in mostra in Alice Underground, andato in scena

all’Elfo di Milano nel dicembre del 2012 e riprogrammato anche la

prossima stagione (7-31 dicembre 2013). Si tratta di un viaggio

sottoterra, nei territori misteriosi del sogno e dell’inconscio,

alle radici dell’individuo e della collettività.

A rinnovare l’appeal della creatura di Carrol contribuisce

anche l’ingegno teatral-visivo di Ferdinando Bruni e Francesco

Frongia messo in mostra in Alice Underground, andato in scena

all’Elfo di Milano nel dicembre del 2012 e riprogrammato anche la

prossima stagione (7-31 dicembre 2013). Si tratta di un viaggio

sottoterra, nei territori misteriosi del sogno e dell’inconscio,

alle radici dell’individuo e della collettività.

Sempre underground è l’Alice sottoterra di Stefano Bessoni (Logos, 2012), un taccuino di viaggio con schizzi e appunti sugli abitanti del Paese delle Meraviglie, ritratti con sguardo personale, a volte macabro, grazie al quale Alice, che «da perfetta piccola vittoriana si divertiva a collezionare insetti, a raccogliere crani e ossa di animali», diviene una creatura ‘bestiale’, perfettamente a suo agio in quella realtà sottosopra che dovrebbe invece sorprenderla. Tra le ultime Alici avvistate tra le pagine di un libro c’è quella che vive in Alabama e combatte contro gli zombie (Gena Showalter, Alice in Zombieland, Paris, Harlequin Mondadori, 2013), mentre nel maggio di quest’anno l’American Broadcasting Company ha annunciato la produzione di uno spin-off esclusivamente dedicato all’eroina di Carroll, intitolato Once Upon a Time in Wonderland, e la Disney ha ufficializzato l’intenzione di riportare sullo schermo il magico mondo di Alice, lavorando sul romanzo Attraverso lo specchio e realizzando il sequel di Alice in Wonderland di Tim Burton (2010).

L’eterna fortuna mitografica di Alice, il suo frenetico vagabondare di epoca in epoca, tra quadri, foto e manoscritti, sono stati al centro di un corposo allestimento organizzato dalla Tate di Liverpool (4 novembre 2011-29 gennaio 2012), in collaborazione con il Mart di Rovereto (25 febbraio-3 giugno 2012) e la Kunsthalle di Hamburg (22 giugno-30 settembre 2012). L’esposizione del Mart ci è parsa un’esaltante avventura dello sguardo, in cui vecchie e nuove immagini permettono al visitatore di ritrovare quella ‘moltezza’[2] che ognuno nasconde, magari sopita dalla ripetitività del viver quotidiano.

1 L. Carrol, Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie. Attraverso lo Specchio, trad. e note di Masolino d’Amico, illustr. di John Tenniel, Milano, Mondadori, 1978.

2 “Moltezza” è il felice neologismo che traduce in italiano il termine muchness (già presente in Shakespeare) che il Cappellaio Matto usa nel film di Burton, guardando Alice negli occhi e puntandole il dito sul petto.