1. Note sulla genesi

L’inizio degli anni Sessanta rappresenta per Pier Paolo Pasolini un momento di intensa esplorazione di diverse forme espressive. Dal realismo di Accattone all’inchiesta di Comizi d’amore (1963-1964) fino allo stile da reportage dei Sopraluoghi in Palestina (1963-1965), la prima metà del decennio testimonia una tensione sperimentale che si manifesta anche attraverso le ibridazioni tra linguaggio filmico e giornalistico. Nella produzione di Pasolini la dilatazione dei codici oltre la verbalità della letteratura contempla anche una modulazione interna al linguaggio audiovisivo e una ricerca di strumenti espressivi nuovi, adatti alle necessità dei messaggi che si intende comunicare. È un contesto che offre terreno fertile all’esperimento verbo-visivo de La rabbia (1963).

Nel 1962 il produttore Gastone Ferranti propone allo scrittore-regista di riutilizzare il materiale di repertorio di un suo cinegiornale a cadenza settimanale, «Mondo libero» (1951-1959). L’autore accetta di raccontare gli eventi degli ultimi anni della storia contemporanea, anni del benessere in nuce e di disillusione politica, durante i quali il partito comunista paga lo scotto del 1956; l’invasione sovietica dell’Ungheria e la denuncia dei crimini di Stalin da parte di Nikita Kruscev nel corso del XX Congresso del PCUS hanno generato infatti un clima di instabilità ideologica. Pasolini prende visione di quelle immagini e l’autenticità di cui sono portatrici, dietro la maschera della retorica ufficiale, lo induce a ideare una innovativa trasfigurazione:

Una visione tremenda, una serie di cose squallide, una sfilata deprimente del qualunquismo internazionale, il trionfo della reazione più banale. In mezzo a tutta questa banalità e squallore, ogni tanto saltavano fuori immagini bellissime: il sorriso di uno sconosciuto, due occhi con una espressione di gioia o di dolore, e delle interessanti sequenze piene di significato storico. Un bianco e nero in massima parte affascinante visivamente. […]

Attratto da queste immagini ho pensato di farne un film, a patto di poterlo commentare con dei versi. La mia ambizione è stata quella di inventare un nuovo genere cinematografico. Fare un saggio ideologico e poetico con delle sequenze nuove. E mi sembra di esserci riuscito soprattutto nell’episodio di Marilyn.[1]

Alla selezione delle immagini di «Mondo libero», che rappresentano il sostrato di partenza, l’autore aggiunge altri materiali d’archivio, con la collaborazione del suo aiuto-regista Carlo di Carlo, che si occupa delle ricerche. Come emerso dalla sua testimonianza, parte di queste vengono effettuate presso gli archivi dell’Associazione Italia-URSS, per ciò che concerne l’Unione Sovietica (i voli spaziali, il teatro, l’arte e la televisione), ma anche le lotte di decolonizzazione in Africa, la Rivoluzione cubana, la guerra d’indipendenza algerina. Al materiale filmato si unisce poi una selezione di fotografie tratte dalle stesse fonti; quelle di Marilyn Monroe, invece, vengono ricavate da ritagli di rotocalchi. La loro fissità costitutiva, all’interno di un tessuto visivo in movimento, viene richiamata anche delle riprese girate direttamente sui quadri o sulle riproduzioni di opere pittoriche (Ben Shahn, Renato Guttuso, George Grosz, Jean Fautrier, Georges Braque, Jackson Pollock, Pontormo). Si dà vita, così, a un film interamente basato sul montaggio di materiale di repertorio, con cinegiornali, riproduzioni di fotografie e quadri, brani tratti da altri film (tra cui Rasskazy o Lenine di Sergej Jutkevich, 1957).[2]

La funzione del montaggio delle sequenze è quella che Pasolini ha delineato in Empirismo eretico: il senso incomprensibile, monco, irrelato della vita e, per analogia, dell’infinito piano-sequenza che è il cinema, diventa significativo attraverso la coordinazione. Il montaggio così, come la morte, conferisce un senso all’azione, che finché non è compiuta (e coordinata) manca di unità, di significato.[3] Il senso che Pasolini esprime e cristallizza ne La rabbia è il passaggio dal mondo agricolo a quello industriale, reso visibile anche nei riverberi sociali e culturali attraverso una dialettica che oppone alle sequenze sul jazz, sui concorsi di bellezza, sulle feste mondane la minaccia inquietante del fungo atomico. Alle soglie del boom economico, l’autore effettua un montaggio sulla vita della nuova civiltà che viene delineandosi e il suo ritratto rifugge da convenzionali toni trionfalistici. La rabbia a cui allude il titolo, infatti, come spiega l’autore nel trattamento del film, è quella degli intellettuali e dei poeti che hanno rifiutato di adattarsi allo stato di pace e di normalità esteriore del dopoguerra. Il colonialismo, il razzismo, la divisione tra padroni e servi perdurano e i drammi del passato sono gli stessi degli anni Sessanta.[4]

Finalizzato ad esprimere questa feconda inquietudine è l’utilizzo che Pasolini fa del materiale di cui prende visione. Le immagini di repertorio confluite ne La rabbia sono liberate dall’ipocrisia di una banale retorica da propaganda e restituiscono, con straordinaria bellezza, la verità di un volto, di uno sguardo, e la pregnante umanità celata dietro le vicende storiche, mantenendo ancora le prospettive utopiche del marxismo.

Il materiale va incontro ad una decontestualizzazione che si realizza a più livelli. Il semplice accostamento delle sequenze in fase di montaggio rappresenta già un’alterazione rispetto alla sede originaria delle immagini, con conseguente modifica della percezione. Ma anche la scelta di eliminare la voce ufficiale del commento (rimasta in alcuni casi, ma funzionale a un controcanto polemico) e di affidare all’arte poetica il dialogo tra le parole e il tessuto visivo contribuisce alla creazione di un impianto originale. Pasolini, parallelamente alla visione in moviola, scrive un commento composto da parti in poesia e, in misura minore, in prosa e per la ‘recitazione’ fuori campo si rivolge a due amici, Giorgio Bassani e Renato Guttuso, che danno voce rispettivamente alla pietas dei versi e all’invettiva della prosa.

Quel «nuovo genere cinematografico» a cui lo scrittore fa riferimento nell’intervista sopra citata si realizza, dunque, attraverso l’appropriazione di un linguaggio di cui egli è già bersaglio privilegiato, quello giornalistico (anche nella forma più degradata del rotocalco), col fine di creare degli scarti di senso in grado di irridere e contestare le forme di influenza mass mediatiche. Pasolini ribalta il significato dell’ideologia dominante mettendo in atto un procedimento analogo al détournement, dispositivo elaborato da Guy Debord:

Il détournement è il contrario della citazione, dell’autorità teorica sempre falsificata per il solo fatto di essere divenuta citazione; frammento strappato dal suo contesto, dal suo movimento, e in definitiva dalla sua epoca in quanto riferimento globale come dall’opzione precisa che essa era all’interno di questo riferimento, esattamente riconosciuto o misconosciuto. Il détournement è il linguaggio fluido dell’anti-ideologia. […] Non ha fondato la sua causa su nulla di esterno alla sua pura verità come critica presente.[5]

Il détournement (letteralmente ‘deviazione’) implica una risemantizzazione di elementi preesistenti in un contesto diverso da quello di provenienza. Le immagini reimpiegate da Pasolini, dunque, non sono più l’espressione dell’Italia democristiana, o dell’ampollosa ufficialità europea, ma divengono un’opera autonoma, segnata dalle impronte della poetica dell’autore. Categorie di analisi strettamente legate al pensiero di Pasolini come la Nuova Preistoria, aberrante deriva neocapitalistica, e la denuncia dei mezzi di comunicazione di massa trovano, infatti, una loro prima formulazione.[6]

La singolarità dell’idea che Pasolini mette in atto con La rabbia non deve indurre a ritenere che quella dell’autore sia un’invenzione tout court. I film di montaggio esistevano già, basti pensare ad All’armi siam fascisti (1962) – che Pasolini vede e apprezza come esempio di «cinema popolare, di realismo popolare» –[7] realizzato con l’assemblaggio di materiali di repertorio dell’Istituto Luce in parte inediti, per la regia di Lino Del Fra, Cecilia Mangini e Lino Miccichè, su commento di Franco Fortini. La ricostruzione del fascismo, dall’origine fino a una caduta che forse non poteva (e non può) considerarsi definitiva (è questo il quesito sollevato dal film), si appoggia ad un testo che, come afferma lo stesso Fortini, ha lo scopo di razionalizzare la natura emotiva dell’elemento visivo nell’ottica dell’ideologia socialista e marxista.[8] Si tratta di un lungometraggio dal valore prevalentemente documentario, lontano dunque dalla dolorosa dimensione lirica de La rabbia. Insiste a ragion veduta su questo aspetto Roberto Chiesi, che sintetizza nella definizione di «poema elegiaco»[9] la forma assunta dal film pasoliniano.

Nel corso della lavorazione il produttore Ferranti si rende conto di quanto l’opera dello scrittore-regista sia lontana da un sistema di programmazione commerciale e propone di affiancargli un altro autore: la scelta ricade su Giovannino Guareschi. Pasolini è costretto a ridurre il film a un mediometraggio inserito in un’operazione cinematografica analoga alla logica del Visto da destra, visto da sinistra, titolo della rubrica umoristica concepita da Guareschi su «Candido». Il lancio pubblicitario, con la finzione di uno scontro tra i due autori sotto forma di lettera aperta, si adatta a questa ‘trovata’, che nel migliore dei casi, cioè al di là delle illazioni dei detrattori, viene rimproverata a Pasolini come una ingenuità.[10] Il regista di Accattone lavora separatamente da Guareschi e vede la sua parte solo a ridosso della prima proiezione del film, che si tiene a Genova il 13 aprile 1963. Di fronte alla resa reazionaria e razzista degli avvenimenti Pasolini dichiara l’intenzione di ritirare la firma;[11] questo non si verifica, il film viene distribuito in pochissime sale e cade, poco tempo dopo, nel dimenticatoio di un generale insuccesso, di pubblico e di critica.

Solo pochi anni fa il lavoro compiuto dalla Cineteca di Bologna ha riportato in luce l’audace operazione pasoliniana, valorizzandone lo spessore e l’originalità: nel 2007 il film è stato proposto al Festival del Cinema di Roma in versione restaurata, mentre nel 2008, grazie a un’idea di Tatti Sanguineti, Giuseppe Bertolucci, seguendo le corrispondenze tra il testo integrale del commento e i filmati di «Mondo libero», ha realizzato, presentandola alla Mostra di Venezia, un’ipotesi di ricostruzione basata sul reintegro delle sequenze iniziali (tra cui il funerale di Alcide De Gasperi, il ritorno in Italia dei resti dei caduti di Cefalonia, la guerra di Corea, l’incontro dei Grandi a Ginevra, il brano sulla televisione) tagliate nel momento in cui era subentrato Guareschi. La sceneggiatura originaria, pubblicata nei Meridiani e nel volume edito dalla Cineteca di Bologna nel 2009, testimonia che numerosi tagli di brevi sezioni furono effettuati anche in altre sequenze, ma l’operazione di Bertolucci non ha esteso l’intervento a questi casi specifici.

2. Pasolini e la fotografia, una relazione ufficiosa

La produzione di Pier Paolo Pasolini è legata, oltre che alla frequentazione di un ampio ventaglio di generi letterari, anche a una continua sperimentazione effettuata su codici espressivi non verbali. L’autore tiene costantemente presente il magistero longhiano, la sua formazione di matrice figurativa, ed elabora una personale poetica cinematografica, affidandola alle riflessioni teoriche e alla concreta realizzazione dei propri film. La fissità e la frontalità delle inquadrature, la presenza estremamente limitata di piani-sequenza, la semplicità sintattica e la ricorrenza di una dimensione rituale sono elementi di una consapevolezza estetica maturata in seno al rapporto sacrale di Pasolini con le cose, con la realtà. La natura poliedrica di un autore che periodicamente riorganizza i propri mezzi tecnici ed espressivi, molto spesso contaminandoli alla ricerca di linguaggi vergini, non ancora logorati da un’accettazione acritica della tradizione o da un uso banalizzante (come potrebbe essere quello della borghesia), ha generato argomentazioni teoriche che è possibile annoverare tra gli interventi di critica militante più influenti del panorama culturale del secondo Novecento, basti pensare alle raccolte saggistiche Passione e ideologia (1960) ed Empirismo eretico (1972), o all’affascinante catalogo di recensioni Descrizioni di descrizioni pubblicato postumo (1979). Tuttavia, mentre per la letteratura, l’arte e il cinema Pasolini sviluppa e alimenta in un sistema complesso i fermenti delle proprie posizioni, sia sul versante teorico che su quello della prassi, lo stesso non accade per la fotografia. Nel corso della sua attività non è rintracciabile una consapevolezza stilistica o estetica che sia affidata ad interventi di stampo concettuale.

Ricercando le tracce non proprio di uno scoperto coinvolgimento ma almeno di un confronto di Pasolini con la fotografia, emerge che le dichiarazioni contenute nelle interviste non concedono spazio ad argomentate deduzioni. Le risposte laconiche dell’autore riportate in alcune riviste fotografiche farebbero propendere per un generale disinteresse. Curiosamente emblematica, da questo punto di vista, è la breve intervista rilasciata nel 1959 a «Fotografia», della quale si citano alcuni stralci a titolo di esempio:

Quale funzione attribuisce alla fotografia nella vita contemporanea?

Una funzione di divulgazione immediata e di aneddotica attuale e elegante.

Entro che limiti ritiene che la fotografia possa sostituire la parola scritta?

Entro nessun limite. La parola non si può sostituire.

[…]

Spesso si vuole identificare la superficialità culturale dell’uomo contemporaneo nel successo crescente delle pubblicazioni a rotocalco; le pare legittimo un tale atteggiamento?

Sì.

Crede che in futuro il fotolibro possa sostituire romanzo e poesia com’è accaduto per il cinema e la televisione nei riguardi del teatro?

No.[12]

L’analisi del corpus pasoliniano rivela, però, inaspettatamente un rapporto piuttosto articolato con l’universo fotografico, che si intensifica tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, all’altezza dell’esordio registico con Accattone (1961). Un impiego tematico e retorico della fotografia si annida in opere poetiche, narrative e teatrali nelle quali è presente un’ibridazione con il linguaggio fotografico, a volte evidente, come nel caso de La rabbia o della sperimentazione fototestuale de La Divina Mimesis (1976, postuma), per la quale Pasolini elabora una forma che affianca al testo verbale un apparato fotografico, poi confluito in chiusura al testo in un’apposita sezione separata; a volte, invece, relegata in una singola parte delle opere. Si pensi al personaggio fotografo di Una polemica in versi, poemetto de Le ceneri di Gramsci (1957) in cui la volontà di una registrazione del reale quanto più fedele possibile allo spirito delle borgate romane viene metaforizzata dall’atto fotografico e dallo sguardo filtrato dall’obiettivo; oppure si ricordi la giovane Odetta di Teorema (1968), custode di un culto familiare la cui evoluzione è testimoniata dagli album fotografici da lei gelosamente conservati. Come non pensare, poi, alla disarmante prigione alla quale è condannata Rosaura in Calderón (1973), dove il meccanismo asfittico che regola i risvegli della protagonista nel corso del dramma prevede che il suo epilogo senza speranza si svolga, nelle due scene finali, all’interno di una foto raffigurante il dormitorio di un lager. Le prove più mature tra gli esempi citati, dunque, costituiscono probabilmente il punto di approdo, il culmine di un dialogo con la fotografia costante, sebbene mai esibito e volutamente lontano da una evidente maturazione critica.

Provando a pedinare i segnali del valore che Pasolini attribuisce alla fotografia, emerge che uno dei nuclei tematici dominanti è rappresentato dalla morte, nelle sue varie, perturbanti manifestazioni. Il romanzo romano Una vita violenta (1959) offre uno spunto di riflessione in tal senso, dal momento che tutti i ritratti fotografici mostrati dai personaggi nel corso della narrazione appaiono in corrispondenza di suggestioni mortifere o fanno presagire scenari luttuosi. Il protagonista Tommaso viene a conoscenza della morte del Bernardini (il giovane segretario della sezione del PCI dell’ospedale Forlanini) attraverso la contemplazione del suo ritratto e si abbandona ad una digressione onirica densa di istanze funebri, che vale ad esemplificare il contesto di occorrenza delle immagini fotografiche all’interno del romanzo. Un’inquietante manifestazione visiva della morte, invece, è ciò che caratterizza le fotografie contenute ne La sequenza del fiore di carta (1968-1969). Come La rabbia, l’episodio presenta anche l’impiego di materiale di repertorio e la successione di una serie di immagini fisse raffiguranti cadaveri; si tratta di civili caduti nella guerra del Vietnam, o di corpi di uomini in lotta per alti ideali schiantati da una morte violenta, come Che Guevara, artefice e simbolo della Rivoluzione cubana.

L’evocazione e la tematizzazione della morte così palesemente esemplificate da tali opere vengono richiamate a distanza da uno dei pochi interventi critici di Pasolini situati al confine con l’universo fotografico. Nel saggio La luce di Caravaggio (1974), su mediazione di Longhi, l’autore individua un’invenzione di Caravaggio che definisce «diaframma», illuminante spia lessicale, e che spiega con la supposizione che l’artista dipingesse osservando le figure riflesse in uno specchio: «tali figure erano perciò quelle che il Caravaggio aveva realisticamente scelto, […] eppure dentro lo specchio tutto pare come sospeso come a un eccesso di verità, a un eccesso di evidenza, che lo fa sembrare morto».[13] Attraverso un artificio tecnico, l’uso di uno specchio, si ipotizza che Caravaggio forgiasse i propri soggetti assecondando nel corso della realizzazione dell’opera una persistente istanza funebre. Pasolini mostra uno scoperto interesse e insiste sulla separazione, su una distanza metafisica dai soggetti ritratti:

Ciò che mi entusiasma è la terza invenzione del Caravaggio: cioè il diaframma luminoso che fa delle sue figure delle figure separate, artificiali, come riflesse in uno specchio cosmico. Qui i tratti popolari e realistici dei volti si levigano in una caratteriologia mortuaria; e così la luce, pur restando così grondante dell’attimo del giorno in cui è colta, si fissa in una grandiosa macchina cristallizzata.[14]

Un’affascinante sospensione mortuaria fissata e riflessa dalla superficie dello specchio (o del supporto) è ciò che presiede alla creazione artistica, ed inesorabilmente protesi verso la morte sono anche molti dei testi pasoliniani che passano accanto o attraverso il tema fotografico. Tra questi, per la singolarità delle soluzioni formali e per il contenuto di denuncia espresso dalle fotografie, una menzione a sé merita La rabbia.

3. Dentro l’opera

Il nesso tematico tra il ritratto fotografico e la morte è cosa estremamente nota. Nel corso di tutto il Novecento critici e teorici di ogni provenienza hanno passato in rassegna numerose varianti di questo connubio.[15] Alla fotografia si deve l’essenziale capacità di cristallizzare l’istante, di bloccarlo, di isolarlo dall’incessante fluire della vita e di consegnarlo alla morte; è il fondamento teorico su cui si basa il manifestarsi dell’immagine fotografica, così chiaramente sintetizzato dalle celebri argomentazioni di Barthes sulla «mortificazione» del corpo e sull’impatto di una «micro-esperienza della morte» vissuta al momento dello scatto.[16] E perfino superando il piano ontologico, si scopre che la fotografia è antropologicamente connessa alla morte. Sul valore cultuale originario dei ritratti fotografici nel ricordo dei cari defunti si è soffermato Benjamin, sottolineando come l’impiego rituale abbia rappresentato un ultimo baluardo contro la mancanza di autenticità della riproduzione tecnica. E anche Barthes, dal canto suo, ha trovato opportuno ricondurre l’origine della fotografia non alla pittura, bensì al teatro, di cui i ritratti hanno ereditato, al di fuori del rito del culto dei morti e al di fuori della religione, il legame antropologico con la morte.[17] La fissità, il congelamento dell’istante, il consegnarsi alla morte nel momento in cui ci si sottopone a un ritratto fotografico sono, dunque, le premesse teoriche per uno studio sulla fotografia. Ma cosa accade se ad essere rappresentata è la morte stessa?

La sceneggiatura originaria de La rabbia segue un’ordinata scansione delle sequenze, che sono contrassegnate da una progressione numerica e da titoli che permettono anche di raggruppare i singoli brani all’interno di macroinsiemi tematici (si pensi alla liberazione degli Stati africani, alle guerre di indipendenza algerina e cubana, o al ‘colore’ che caratterizza il sottoproletariato del mondo). Alcuni dei titoli, che in effetti svolgono la funzione di didascalie e di indicazioni circa l’ordine di successione delle immagini, prevedono l’inserimento talvolta esplicito di fotografie. Molte di esse ritraggono cadaveri di civili, di uomini e donne la cui morte brutale li ha sottratti ingiustamente a un’umile vita, ma non all’anonimato che li esclude dalla Storia. Di quali valenze si caricano queste immagini alle quali Pasolini dedica la forza dolorosa di un lirico compianto?

Le fotografie confluite ne La rabbia non rispondono a dei criteri espressivi stabiliti a monte. Senza nulla togliere alla coerenza formale e poetica dell’opera, trattandosi di un film di montaggio realizzato esclusivamente attraverso l’impiego di materiale di repertorio l’utilizzo degli elementi reperiti è condizionato anche da fattori contingenti, come l’impossibilità di disporre, ad esempio nella parte su Marilyn, di materiale filmato. È un discorso valido pure per la qualità delle immagini, come dimostra la testimonianza di Carlo di Carlo:

Così giorno per giorno costruimmo La rabbia, i cui materiali vivono nella forma che hanno avuto all’origine, cioè col sapore della realtà, dell’immediatezza, della non formalità.

Con la tecnologia di oggi e soprattutto con le possibilità infinite della manipolazione e quindi della trasformazione si sarebbero potuti fare interventi straordinari...[18]

Di necessità virtù, dunque. Tuttavia, pur tenendo conto del fatto che la scelta di affidare alcune sequenze al movimento filmico e altre all’immobilità fotografica non esclude una matrice pratica, l’analisi delle immagini de La rabbia rivela leitmotiv visivi, musicali, tematici che accomunano le fotografie sotto il segno di una forte e greve tematizzazione della morte.

Nella versione tagliata e distribuita nelle sale nel 1963 le sequenze di apertura sono quelle sulla rivolta d’Ungheria. Una parte del brano si sviluppa in movimento: sono immagini di carattere simbolico o istituzionale, come l’eliminazione degli stemmi dalle bandiere e dalle uniformi, segni dell’occupazione straniera, o le strette di mano tra il ministro delle difesa austriaco e i doganieri passati dalla parte antirussa. La prima delle tre sequenze che compongono questa sezione si basa unicamente sulla successione di una serie di fotografie: alle immagini dell’invasione dell’Armata Rossa a Budapest, terribile violenza sul corpo della città, si alternano le foto di cadaveri seviziati. Come accompagnamento sonoro si odono soltanto le note dell’Adagio in Sol minore di Tomaso Albinoni. Di fronte all’orrore anche la poesia arretra e nell’attimo in cui fa il suo ingresso nel film, sopra le immagini filmate della guerra civile a Budapest che seguono le fotografie, assume anch’essa la cadenza di un lamento funebre, abolendo il frastuono dell’informazione ufficiale in una pregnante anafora:

Neri inverni d’Ungheria:

è scoppiata la Controrivoluzione.

Nere città d’Ungheria:

i fratelli bianchi uccidono.

Neri ricordi d’Ungheria:

i fratelli borghesi non perdonano.

Nera pace d’Ungheria:

chiedono sangue per le colpe di Stalin.

Nero sole d’Ungheria:

le colpe di Stalin sono le nostre colpe.[19]

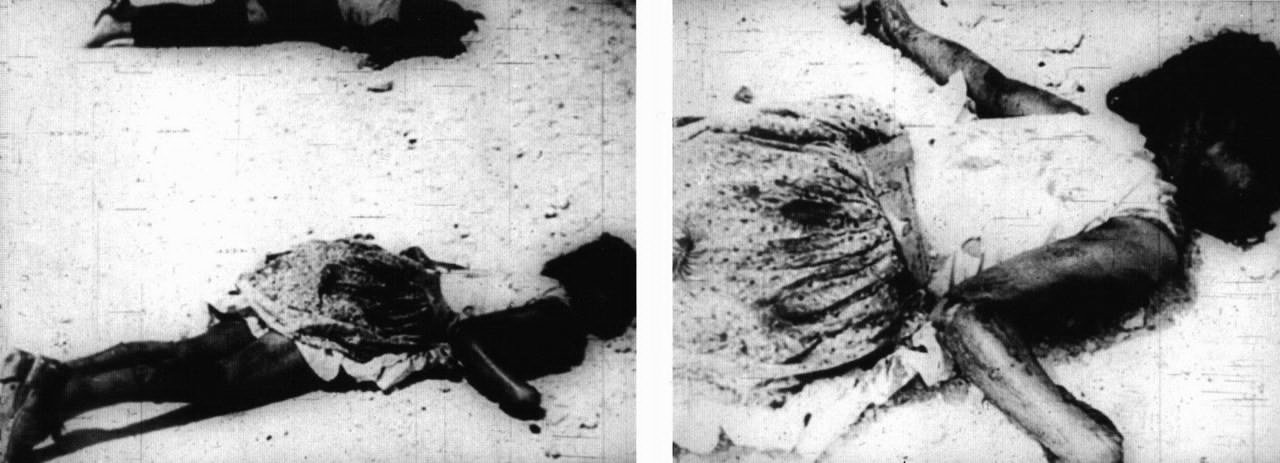

Analoghe al brano di apertura sono le sequenze sulla Rivoluzione cubana, poste dopo la liberazione di alcuni Stati africani (la Tunisia, il Tanganica, il Togo). I toni festanti di queste immagini dialogano con un commento che fa rientrare l’intera sezione in un unico nucleo tematico, il colore, una di quelle forme di ‘diversità’ che la società borghese riconosce come tale e aborrisce. Pasolini oppone all’ingiusta arbitrarietà di queste posizioni un auspicio dalle tinte utopiche: «Dobbiamo accettare distese infinite di vite reali, / che vogliono, con innocente ferocia, entrare nella nostra realtà».[20] Dalle celebrazioni pubbliche africane si passa alla liberazione cubana. Una struggente ambiguità si posa sul brano, che prende avvio con i sorrisi di ragazzini in festa per la vittoria raggiunta. I versi del commento supportano il gaio dinamismo della sequenza: «Gioia dopo gioia, / vittoria dopo vittoria! // Gente di colore, / Cuba è libera».[21] Ma immediatamente dopo ecco comparire le immagini, sempre in movimento, dei prigionieri cubani; sono volti cupi, segnati da una tetra rassegnazione, sui quali si accorda un commento che fa da controcanto all’ilarità delle immagini precedenti:

La vittoria costerà lacrime e sangue.

I fratelli sono come bestie di altre epoche.

LA VITTORIA costerà ingiustizia.

I fratelli, nella loro ferocia, innocenti.[22]

Il testo verbale e quello visivo sembrano adesso muoversi all’unisono verso un progressivo disvelamento della pura realtà che giace al fondo di ogni conflitto, nascosta dietro i resoconti adulterati dell’informazione convenzionale. La demistificazione degli inganni storici e politici culmina nelle fotografie dei corpi di civili uccisi e abbandonati sulle strade di Cuba. Con ‘dissacrante’ democrazia, le immagini mostrano anche cadaveri di ragazzini e quello di una donna: la verità non teme gli urti di un impatto visivo scandaloso, ovvero estraneo alla norma, e non maschera con falsa pudicizia le proprie offese.[23] In corrispondenza di questo efferato livellamento ritorna l’Adagio di Albinoni, che codifica la morte, quella degli umili «che non fanno la Storia ma la subiscono».[24] Il commento, ancora una volta, non si sovrappone alle fotografie, ma le segue di pochi secondi, raccogliendo la loro valenza funebre. La voce della poesia accompagna le immagini filmate dei funerali cubani, allontanandosi dalle celebrazioni che avevano aperto il brano:

Ora Cuba è nel mondo:

nei testi d’Europa e d’America

si spiega il senso del morire a Cuba.

Una spiegazione feroce,

che solo la pietà può rendere umana

nella luce del pianto, il morire a Cuba.[25]

4. La morte in persona

Così come il testo poetico è caratterizzato da sottili varianti tra una strofa e l’altra, allo stesso modo ne La rabbia si trovano le varianti di una medesima immagine, quella della morte brutale e anonima. Dal punto di vista ontologico, le riflessioni critiche attribuiscono a questo genere di fotografie un senso particolare. Un passo de La camera chiara di Barthes, rapito com’è dalla ricerca del punctum (cioè di quel particolare che ferisce l’osservatore), liquida la questione:

Volendo obbligarmi a commentare le foto d’un reportage sui «casi urgenti», io straccio le note man mano che le scrivo. Come! Non c’è niente da dire sulla morte, sul suicidio, sulla ferita, sull’incidente? No. Non ho niente da dire su quelle foto in cui vedo camici bianchi, lettighe, corpi stesi per terra, vetri rotti, ecc. Se solo ci fosse uno sguardo, lo sguardo di un soggetto, se solo qualcuno, nella foto, mi guardasse![26]

Ma ricercando a ritroso degli accenni sulla categoria di immagini prese in esame, nei saggi di Barthes degli anni Sessanta relativi al messaggio fotografico emerge una precisa attribuzione: la fotografia traumatica, in cui rientrano anche le morti violente, ritrova il suo specifico nella pura denotazione. La società, spiega il semiologo francese, attraverso i processi di connotazione (tra cui il linguaggio pubblicitario) codifica dei significati che hanno lo scopo di moderare e orientare la percezione. La società blocca la libertà di interpretazione esercitando sulle immagini un controllo culturale. Fuori da questa attività istituzionale, nel dominio di una disarmante referenzialità, si collocano le fotografie oggetto del nostro interesse:

La fotografia traumatica (incendi, naufragi, catastrofi, morti violente, colte «dal vivo») è quella su cui non vi è nulla da dire: la foto-choc è, per la sua struttura, insignificante: nessun valore, nessun sapere, al limite nessuna categorizzazione verbale può aver presa sul processo istituzionale della significazione. Si potrebbe immaginare una sorta di legge: più il trauma è diretto, più la connotazione è difficile.[27]

La sospensione della parola, riscontrata anche nel film di Pasolini, si aggiunge all’identificazione della rappresentazione visiva della morte con un significante assoluto, pieno del suo esserci. Non si tratta di un significato inspiegabile, ma così evidente nella sua manifestazione concreta e reale da rendere futile e vano ogni tentativo di spiegazione, ogni stratificazione interpretativa e mistificante.

Una diversa sfumatura è quella che individua Bazin nei ritratti di cadaveri. La capacità della fotografia di fissare ciò che è destinato a perire, un corpo morto, rappresenta un’infrazione, una sfida alla natura attuata addirittura su un piano trascendente. Così sintetizza il critico, proponendo un’analisi parallela della morte e dell’atto sessuale:

L’uno e l’altro sono alla loro maniera la negazione assoluta del tempo oggettivo: l’istante qualitativo allo stato puro. Come la morte, l’amore si vive e non si rappresenta – non è senza ragione che lo si chiama la piccola morte – o almeno non lo si rappresenta senza violazione della sua natura. Questa violazione si chiama oscenità. La rappresentazione della morte reale è anch’essa un’oscenità, non più morale come nell’amore, ma metafisica.[28]

A dispetto dei diversi punti di vista con i quali si osservano e analizzano le immagini che raffigurano una tematizzazione della morte, appare evidente che di fronte ad esse ci si imbatta in una sorta di interdizione, che ne La rabbia viene potenziata dall’atrocità delle circostanze mostrate e dalla collocazione metaforica delle fotografie: sono immagini relegate fuori dalla Storia (come i corpi che esse ritraggono), ma pregnanti nella loro manifestazione visiva di un eterno tormento: il conflitto tra dominatori e dominati.

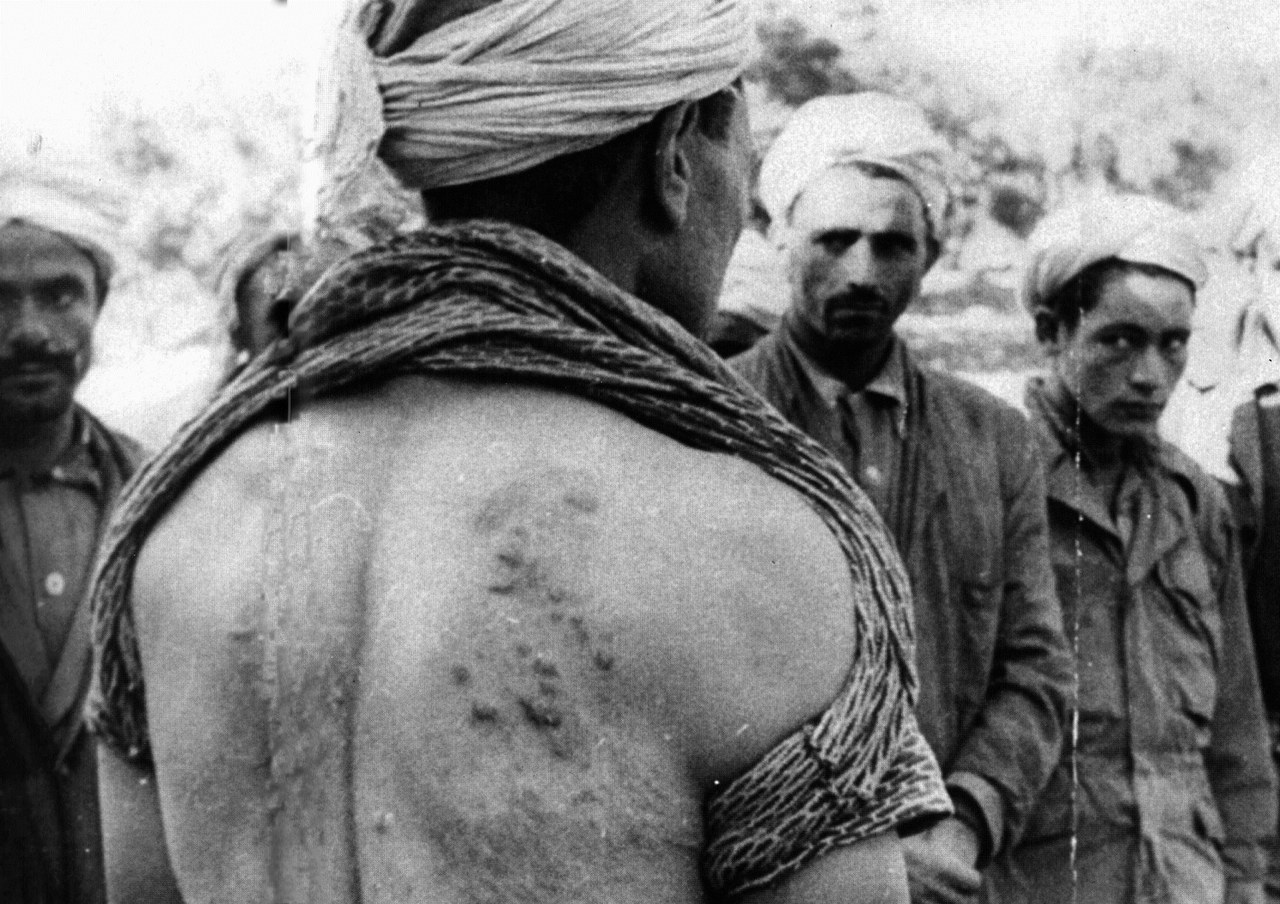

Sul piano formale all’interno de La rabbia l’urto tra le vesti istituzionali dei padroni e le brutali vessazioni dei servi si riflette nella distinzione tra sequenze fisse e mobili. Esemplificato dai brani sui fatti d’Ungheria e Cuba, è un aspetto che ritorna nella lunga sezione centrale sulla guerra d’indipendenza algerina. All’interno di questa parte il montaggio alterna le immagini filmate delle sparatorie e delle battaglie nel territorio algerino a quelle trionfali dell’avvento al potere di De Gaulle e della sua visita in Algeria; ad esse vengono alternate delle fotografie di corpi seviziati e violentati dalle torture. Come nel brano sulla rivolta d’Ungheria, anche su queste foto la macchina compie dei movimenti. In una fotografia, in particolare, la semplice ripresa dall’alto verso il basso viene sostituita da uno specifico caso di recadrage, che, oltretutto, suggerisce un preciso ordine di lettura. In partenza viene focalizzato, in primissimo piano, il volto di un giovane con lo sguardo rivolto verso un punto determinato, poi una lenta carrellata all’indietro dilata il campo e include nell’inquadratura ciò che il ragazzo vede: il corpo torturato di un uomo che dà le spalle all’obiettivo. Il volto da cui era partita l’inquadratura finisce ai bordi, ma il suo sguardo terrorizzato rimane il nucleo semantico della fotografia, l’espressione con cui lo sguardo similmente inorridito dello spettatore si identifica. Nessuna forma di animazione musicale accompagna le immagini, si sovrappone ad esse solo l’arido rumore dei bombardamenti e un commento poetico che, in questo caso, intrattiene con le fotografie un rapporto critico, oppositivo:

Sui miei compagni della malavita

sui miei compagni mantenuti

sui miei compagni disoccupati

sui miei compagni manovali

scrivo il tuo nome

libertà![29]

Poco più avanti, con una nuova serie di seviziati e torturati, si ripete un contesto linguistico analogo, di cui si riporta un altro stralcio:

Sulle misere genti di Algeria

sulle popolazioni analfabete dell’Arabia

sulle classi povere dell’Africa

sui popoli schiavi del mondo sottoproletario

scrivo il tuo nome

liberta![30]

Dal punto di vista strutturale, dunque, il movimento e la sua assenza fondano due diversi statuti, ai quali corrisponde uno scarto contenutistico: alla falsità delle coperture ideologiche, siano esse di stampo rivoluzionario o coloniale, fa da pendant la coincidenza, che solo una trasfigurazione lirica delle fotografie poteva realizzare, di nuda verità e realtà, di cui gli esclusi dalla Storia e dalla cronaca si ergono a testimonianza.

La fotografia e il cinema intrattengono con la realtà due differenti dialettiche; pur essendo entrambi degli strumenti di riproduzione meccanica del visibile, il loro rapporto con il referente è regolato da equilibri diversi. La fotografia non può prescindere dall’assunto barthesiano che vuole che l’oggetto ritratto ‘è stato là’. «Certificato di presenza» o «emanazione del referente», la fotografia attesta in maniera indiscutibile e ineluttabile che quella data persona o cosa è stata posta concretamente di fronte all’obiettivo. Ma tale perentorietà non è valida anche per il cinema, come si evince continuando a leggere La camera chiara:

L’immagine fotografica è piena, stipata: in essa non c’è posto, non vi si può aggiungere niente.

Nel cinema, ove il materiale è fotografico, la foto non ha però questa completezza (e buon per lui). Perché? Perché la foto, presa in un flusso, è sospinta, trascinata verso altre visioni; indubbiamente, nel cinema vi è sempre un po’ di referente fotografico, solo che questo referente si schermisce, non rivendica la sua realtà, non reclama la propria esistenza passata.[31]

Lo scorrimento delle immagini cinematografiche, stando al brano appena citato, non pretende di avere l’inevitabile dimensione documentaria sulla quale la fotografia, invece, si basa ontologicamente. Appoggiandosi alle tesi di Barthes, Barbara Le Maître approfondisce il tema:

Traccia strappata al mondo, la fotografia trattiene qualcosa delle cose e degli esseri: prima dell’immagine, sotto l’immagine, la realtà, è stata là. Il principio che definisce una connessione fisica tra l’immagine e il suo referente è altrettanto valido per il cinema; tuttavia, questo ne assume diversamente le conseguenze, costruendo al contempo mondi e discorsi in grado di nascondere o di mascherare un referente che diventa labile – detto altrimenti, nel film il referente non è affatto così nudo come in fotografia. […] Il principio dell’impronta luminosa fa dunque nascere due economie distinte e, in sostanza, laddove la fotografia genera un rapporto di magnetizzazione – i due poli dell’immagine e del referente si attirano –, il cinema capovolge questa polarizzazione – questi stessi poli tenderebbero, se non a respingersi, almeno a conservare lo scarto. Il cinema sembra attenuare l’indice, sciogliere in parte l’aderenza rigorosa tra l’impronta e il suo referente.[32]

Nel flusso filmico il legame con il referente si allenta e la successione delle immagini è costruita su una dialettica che svela e contemporaneamente nasconde la realtà rappresentata: è la forma adeguata per una resa conforme ai sotterfugi, alle chimere ideologiche, alle frodi travestite da giovamento collettivo che La rabbia intende smascherare. La valenza documentaria della fotografia, la sua inclinazione ad essere fatalmente reale e a mostrare ciò che lo scorrimento cinematografico in parte occulta, invece, sono ineludibili e possono dare corpo alle sofferenze universali, astoriche.

La distinzione che è stata proposta non va intesa come una divisione manichea dei ruoli tra sequenze mobili e immagini fisse, e non va enfatizzata nella misura in cui non si conoscono le intenzioni dell’autore circa una possibile attribuzione metaforica o simbolica al rapporto tra le due forme. L’analisi tracciata si offre come un’ipotesi interpretativa che segue la configurazione conclusiva dell’opera e le indicazioni contenute nella sceneggiatura originaria, dove le annotazioni di Pasolini che presentano espliciti rimandi a materiale fotografico sono piuttosto frequenti. È il caso, ad esempio, delle fotografie di Gandhi e dei torturati algerini, effettivamente inserite, o delle immagini di Marilyn Monroe, tra le quali appare una fotografia sul letto di morte che poi, molto probabilmente, non fu reperita.

Il brano su Marilyn, il più lirico e struggente dell’intero film, è incorniciato dallo scoppio della bomba atomica, un’immagine in movimento riproposta più volte nel corso del film, come simbolo pregnante della dissoluzione apocalittica di una società basata su inique divisioni di classe. La sequenza sull’attrice americana è stata realizzata a partire da fotografie di rotocalchi ritagliate dall’archivio personale di Carlo di Carlo. In realtà, il raccordo con la prima fotografia della sezione non doveva avvenire mediante il passaggio dall’immagine del fungo nero a quella del volto dell’attrice, ma, come si legge nella sceneggiatura integrale, la sequenza immediatamente precedente doveva essere costruita con un «(lungo silenzio. Solo commento una sconvolgente e indecifrabile musica elettronica). Ultima immagine (fotografica) la faccia di un cadavere di donna in primo piano».[33] Il legame tematico, dunque, avrebbe dovuto essere rappresentato da un’altra impronta luminosa della morte. Il corpo di Marilyn Monroe fu trovato senza vita a Hollywood il 4 agosto 1962, ma ne La rabbia non si parla della sua morte se non in maniera poeticamente sublimata. Le immagini della Monroe sono esclusivamente fotografiche, sono ritratti di lei da bambina, da giovane, o trasformata in diva sul set dei suoi film. Spesso, soprattutto in quest’ultimo caso, il taglio dell’inquadratura mostra la fonte: l’umanità violata dalla sottocultura del rotocalco, dell’informazione di massa.[34]

Mentre i funerali previsti per le altre parti sono affidati a sequenze in movimento (si pensi ai personaggi celebri e ai protagonisti della storia, come Alcide De Gasperi e papa Pio XII, oppure ai funerali cubani), la morte di Marilyn è evocata da fotografie, istanti funebri di raggelante bellezza: il rituale in cui si consuma la sua scomparsa non è collettivo, pubblico, ma tragicamente individuale, come gli umili, come gli anonimi ungheresi o algerini. Il canto di morte per Norma Jeane Baker, dunque, non rientra tanto nelle fotografie del suo funerale, pure presenti nel capitolo, quanto nella dimensione luttuosa che assumono i ritratti di lei in vita, anche in relazione al connotato funebre che il testo proietta su di essi:

Del pauroso mondo antico e del pauroso mondo futuro

era rimasta solo la bellezza, e tu

te la sei portata dietro come un sorriso obbediente.

[…]

Ora sei tu, la prima, tu, la sorella più piccola,

quella che non conta nulla, poverina, col suo sorriso,

sei tu la prima oltre le porte del mondo

abbandonato al suo destino di morte.[35]

I versi, lontani da un’esaltazione del divismo, fanno in modo che anche le fotografie parlino di Marilyn non in quanto icona, ma come una fragile vittima dell’alienazione prodotta dall’industria culturale statunitense. La feroce modernità di cui la Monroe fu martire esemplare sfocia, infatti, nell’immagine ripetuta di un Cristo flagellato in processione, mentre lo sfruttamento della ‘società dello spettacolo’ viene emblematizzato dalle riprese dei concorsi di bellezza che scorrono all’interno della sezione, tra le immagini fisse. Inoltre, come contrappunto visivo ai primi piani dell’attrice, appaiono dei manichini e una giostra in fiamme che, insieme alla strada arida e deserta raffigurata nel quadro di Ben Shahn East 12th Street (1947), moltiplicano gli scenari apocalittici già prefigurati dalle esplosioni nucleari.

Sulla matrice poetica di questa sequenza si è soffermata Maria Rizzarelli: sottolineando le affinità tra la sintassi del film di Pasolini e le strategie retoriche proprie della poesia, la sua analisi approfondisce la figura dell’anafora. Presente in molte strofe del commento, l’iterazione anaforica si realizza anche nella riproposizione delle medesime unità visive all’interno delle sequenze. Nella parte su Marilyn, in particolare, Rizzarelli rileva un «procedimento di ripetizione sincronizzata verbo-visiva»[36] dove all’incipit delle lasse iniziali, sottoposto a lievi varianti, corrisponde lo stesso primo piano dell’attrice, e alle carrellate che percorrono in orizzontale il corpo della Monroe distesa su un sofà, si accorda l’explicit, anch’esso di volta in volta variato, delle strofe centrali: «Sparì come una bianca colomba d’oro».[37]

Sulle dolenti note dell’Adagio in Sol minore, apprendiamo che con lei sparì anche il mondo antico di cui era espressione addolcita.

*Questo articolo è un estratto della tesi di laurea di Corinne Pontillo, dal titolo Di luce e morte. Pier Paolo Pasolini e la fotografia, che ha vinto il Premio Pier Paolo Pasolini 2014.

1 P.P. Pasolini, ‘Pier Paolo Pasolini ritira la firma dal film La rabbia’, a cura di M. Liverani, Paese Sera, 14 aprile 1963, ora in Id., Per il cinema (vol. II), a cura di W. Siti e F. Zabagli, Milano, Mondadori (I Meridiani), 2001, p. 3067.

2 Per una accurata ricostruzione della genesi del film cfr. R. Chiesi, ‘Il mosaico elegiaco di Pasolini’, Cineforum, 478, ottobre 2008, pp. 43-49 e Id., ‘Il ‘corpo’ tormentato de La Rabbia. La genesi del progetto, la ‘normalizzazione’ del 1963, l’ipotesi di ricostruzione del 2008’, Studi Pasoliniani, 3, 2009, pp. 13-26.

3 Cfr. P.P. Pasolini, ‘Osservazioni sul piano-sequenza’, in Empirismo eretico, Milano, Garzanti, 1972, ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte (vol. I), a cura di W. Siti e S. De Laude, Milano, Mondadori (I Meridiani), 1999, pp. 1555-1561.

4 Cfr. Id., ‘Il Trattamento’, Vie Nuove, 38, 20 settembre 1962, ora in Id., Per il cinema (vol. I), pp. 407-411.

5 G. Debord, La società dello spettacolo [1992], Milano, BCDe, 2008, pp. 174-175.

6 Per una riflessione sul tema cfr. R. Chiesi, ‘«Un nuovo genere cinematografico»’, in P.P. Pasolini, La rabbia, a cura di R. Chiesi, Bologna, Cineteca Bologna, 2009, pp. 7-10.

7 P.P. Pasolini, ‘Incontro con Pier Paolo Pasolini’, a cura di N. Ferrero, Filmcritica, 116, gennaio 1962, ora in Id., Per il cinema (vol. II), p. 2816.

8 Cfr. F. Fortini, Tre testi per film, Milano, Edizioni Avanti!, 1963, pp. 5-13.

9 R. Chiesi, ‘Il ‘corpo’ tormentato de La Rabbia’, p. 22.

10 Cfr. A. Moravia, ‘Pasolini nella trappola di Guareschi’, l’Espresso, 21 aprile 1963.

11 Cfr. A. Barbato, ‘Pasolini non vuole firmare La rabbia’, Il Giorno, 13 aprile 1963 e M. Liverani, ‘Pier Paolo Pasolini ritira la firma dal film La rabbia’.

12 P.P. Pasolini, ‘Dieci domande a Pier Paolo Pasolini’, a cura di I. Zannier, Fotografia, 12, dicembre 1959, ora in Id., Per il cinema (vol. II), a cura di W. Siti e F. Zabagli, Milano, Mondadori (I Meridiani), 2001, p. 2673.

13 Id., ‘La luce di Caravaggio’, inedito, 1974, ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte (vol. II), p. 2672. Per una diversa ipotesi sul metodo di lavoro di Caravaggio si rimanda alla videointervista a Paolo Benvenuti pubblicata su «Arabeschi», a. II, n. 3.

14 Ivi, p. 2674.

15 Cfr. R. Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia [1980], Torino, Einaudi, 2003; W. Benjamin, Piccola storia della fotografia [1931], Milano, Skira, 2012; Ph. Dubois, L’atto fotografico [1983], Urbino, QuattroVenti, 1996; S. Sontag, Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società [1973], Torino, Einaudi, 2004.

16 Cfr. R. Barthes, La camera chiara, pp. 12 e 15.

17 Cfr. W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica [1936], Torino, Einaudi, 2011, pp. 14-15 e R. Barthes, La camera chiara, pp. 32-33 e 93.

18 Il brano è tratto da una conversazione con Carlo di Carlo che si è tenuta a Roma il 17 dicembre 2013.

19 P.P. Pasolini, La rabbia, in Id., Per il cinema (vol. I), pp. 368 (traiamo da questa edizione tutte le citazioni del testo del commento).

20 Ivi, p. 371.

21 Ivi, p. 373.

22 Ivi, p. 374.

23 Un contesto analogo si ripeterà ne La sequenza del fiore di carta, dove tra le immagini che scorrono alla fine dell’episodio campeggia la piccola, sconvolgente salma di un neonato.

24 R. Chiesi, ‘Il ‘corpo’ tormentato de La Rabbia’, p. 25.

25 P.P. Pasolini, La rabbia, p. 375.

26 R. Barthes, La camera chiara, p. 111.

27 Id., L’ovvio e l’ottuso [1982], Torino, Einaudi, 2001, p. 21.

28 A. Bazin, ‘Ontologia dell’immagine fotografica’, in Id., Che cosa è il cinema [1958], Milano, Garzanti, 1996, p. 32.

29 P.P. Pasolini, La rabbia, p. 394.

30 Ivi, p. 395.

31 R. Barthes, La camera chiara, p. 90.

32 B. Le Maître, L’impronta: tra cinema e fotografia [2004], Torino, Kaplan, 2010, pp. 12-13.

33 Ivi, p. 397.

34 Cfr. R. Chiesi, ‘Il ‘corpo’ tormentato de La rabbia’, p. 26.

35 P.P. Pasolini, La rabbia, pp. 398-399.

36 M. Rizzarelli, ‘Un blob su commissione: La rabbia di Pier Paolo Pasolini’, in AA.VV., Autori, lettori e mercato nella modernità letteraria, Pisa, ETS, 2011, p. 275.