Il 10 gennaio 2014 la redazione di Arabeschi ha incontrato a Pisa Paolo Benvenuti, che ha ripercorso con passione e lucidità la sua carriera di regista dagli esordi fino al progetto ancora inedito dedicato a Caravaggio. Il rigore documentario, la qualità ‘etica’ delle immagini, la sapienza delle inquadrature rappresentano i tratti peculiari del suo cinema, che resta un caso ‘unico’ nel panorama contemporaneo.

Qui di seguito la trascrizione integrale dell'intervista. Si ringrazia Livia Giunti per l'ospitalità e l'assistenza.

Riprese audio e video: Livia Giunti; Montaggio: Salvo Arcidiacono, Gaetano Tribulato, Luca Zarbano; Animazioni: Gaetano Tribulato

D: Il tuo incontro con il cinema si perfeziona attraverso il rapporto con due registi tra loro diversi come Roberto Rossellini e Jean-Marie Straub. Puoi dirci qual è stato il tuo percorso, cosa ti hanno dato l’uno e l’altro e perché hai sentito che erano quelli i modelli da seguire?

R: La mia storia cinematografica non comincia con Rossellini e Straub ma comincia, praticamente, da quando sono nato, perché in casa mia mio padre faceva il documentarista: il puzzo della pellicola io in casa l’ho sempre sentito. Non solo, la cosa interessante è che i fratelli Taviani, che sono di San Miniato e che sono venuti a studiare all’università a Pisa, amando il cinema hanno conosciuto mio padre e insieme a lui hanno realizzato alcuni documentari, per cui quando ero piccolo io ho visto mio padre con la cinepresa, ho visto i Taviani e mio padre che lavoravano ai loro documentari. Ma, forse, proprio perché il cinema era il linguaggio di mio padre, io crescendo non mi sono avvicinato al cinema con interesse, anzi, devo dire che al cinema andavo a vedere i film di cowboy e indiani, ma del Cineclub che mio padre organizzava sempre con i Taviani e dei film cosiddetti ‘intellettuali’ e ‘culturali’ io non ne volevo sapere assolutamente niente. Per me il cinema era uno svago e basta.

La mia strada è stata quella della pittura, perché fin da piccolo ho dipinto sempre molto. Dopo le scuole medie anche gli insegnanti dissero ai miei genitori che avrei fatto bene a seguire questa mia indole pittorica, per cui ho frequentato le Scuole d’arte e poi in parte l’Accademia di Belle Arti e in quegli anni ho sviluppato un mio percorso pittorico. Il problema è che mi sono trovato ad avere ventidue anni nel ’68 e il clima del tempo mi ha portato a mettere in discussione quello che ormai da anni stavo facendo. La mia vita era ormai impostata sulla pittura, sapevo che da grande avrei fatto il pittore. È successo che a una collettiva di giovani pittori, cui avevo partecipato, una signora borghese vide uno dei miei quadri e mi disse «che bello il suo quadro, mi piace molto. Si intona perfettamente con le tende del mio salotto…». Voi potete immaginare cosa può provare un sessantottino quando sente dire una cosa del genere da una signora della buona borghesia: ho smesso di dipingere improvvisamente. Ho chiuso colori e pennelli e ho passato alcuni mesi di crisi totale.

In quel periodo, frequentando l’ARCI, ho avuto notizia che si stava organizzando a Reggio Emilia un seminario per dei giovani che volevano avere un rapporto con il cinema indipendente, il cinema di ricerca, il cinema underground americano. Io sono andato a questo seminario, non tanto perché mi interessasse ma per vedere se riuscivo ad uscire dalla mia crisi, che in quel momento stavo vivendo in maniera piuttosto sofferta. I primi giorni ho visto delle cose che per me erano folli: in una sala della casa del sindacato di Reggio Emilia si vedeva un grattacielo, l’Empire State Building, e basta. Dopo un quarto d’ora rientravo e c’era sempre il grattacielo. Dopo mezz’ora rientravo e c’era sempre il solito grattacielo.

Quello era un film sperimentale molto importante, di un certo Andy Warhol. In un’altra stanza c’era un altro film, dove un tizio dormiva su un divano; dopo un quarto d’ora questo tizio era ancora lì, come il grattacielo. Ogni tanto si girava, e quando si girava devo dire che era molto emozionante… Mi sono detto: «sono capitato in un ambiente di pazzi. Me ne vado». Senonché la sera hanno proiettato un film. Ero entrato in ritardo, per cui non avevo neanche capito il titolo. Era un film in bianco e nero, muto, dove si vedeva una città da incredibili punti di vista diversi. Si vedevano dei tram che si muovevano a tutta velocità, immagini che si sdoppiavano e piano piano ho cominciato a sentire una sorta di musica, anche se il film era muto. Una musica visiva. Ho detto «porca miseria, questa è roba interessante». Chiedo a un ragazzo che era lì: «ma che film è?». «Mah, un film russo, un certo Dziga Vertov, si chiama L’uomo con la macchina da presa». E mi son messo a guardare questo film. Alla fine della proiezione ero entusiasta: mi ero reso conto che nella ricerca di alcuni cineasti c’erano le stesse aspirazioni, gli stessi slanci, gli stessi interessi che noi pittori avevamo nella nostra ricerca pittorica. C’era una sorta di parallelismo tra la ricerca degli artisti che facevano cinema e quella degli artisti che facevano pittura. E lì ho avuto una specie di illuminazione, ho pensato che forse fosse quella la strada che mi avrebbe permesso di uscire dalla crisi in cui mi trovavo in quel momento. Non volendo assolutamente fare il decoratore delle case borghesi coi miei quadri, potevo portare nel cinema la pittura e dipingere per tutti. Questa è un’idea che mi è venuta dopo aver visto L’uomo con la macchina da presa di Dziga Vertov.

Poi ho guardato con altri occhi gli altri film che venivano proiettati, tra l’altro in quell’occasione proiettarono anche La Chinoise di Godard, e poi molti cortometraggi della Cooperativa Cinema Indipendente di Napoli, e devo dire che alcuni di questi mi colpirono particolarmente. Mi resi conto che c’era un fermento creativo molto forte nell’ambiente del cinema di ricerca, quasi simile a quello che agli inizi del secolo c’era stato a Parigi tra i pittori.

Torno a Pisa, chiamo tutti i miei amici pittori e dico: «ragazzi, smettiamo di dipingere in questo modo. La risposta è quella. Al massimo se tutto ci va bene diventiamo dei bravi decoratori della moglie del macellaio o della moglie del dentista». Mi videro così entusiasta che mi chiesero se era possibile anche per loro vedere i film che mi avevano così emozionato. Telefonai ai due organizzatori del seminario di Reggio Emilia che erano Adriano Aprà e Gianni Menon (Gianni Menon era il dirigente nazionale del settore cinema dell’ARCI, Adriano Aprà è un critico che penso tutti conosciate, ma allora era molto giovane) e vennero a Pisa a portare questo materiale. Ci furono una serie di proiezioni con i ragazzi di questo mio gruppo di amici e anche loro capirono subito l’importanza di quello che stavano vedendo e decidemmo di costituire un gruppo di ricerca cinematografica che si chiamava Gruppo Cinemazero.

Il Gruppo Cinemazero nasce, quindi, nel ’68 e qui succede una cosa molto buffa. Dovevamo trovare delle cineprese. La cinepresa viene fuori perché uno del gruppo che si chiama Andrea Duè – oggi fa l’editore e sta a Firenze – era fidanzato con una giovane signorina che si chiamava Sandra Lischi e che oggi insegna cinema all’Università di Pisa, la quale aveva uno zio che aveva una cinepresa a 16 mm. Ci portò questa cinepresa fregata allo zio e noi con questa cinepresa si comincia a fare il cinema, senza che nessuno di noi avesse idea di come si facesse... Un altro ragazzo del gruppo che si dilettava di fotografia disse: «c’è il fotografo dal quale io mi servo, che è il Pacinotti di Corso Italia, che ha le pellicole. Andiamo da lui e ci facciamo caricare la cinepresa». Si va, il fotografo ci carica la cinepresa in camera oscura, ci riconsegna la cinepresa, ci spiega come si usa. Noi si parte con questa cinepresa – già c’era uno che aveva scritto una mezza sceneggiatura per cui si voleva fare un film – si gira due o tre inquadrature, dopodiché la pellicola è finita, perché la pellicola 16 mm, 30 metri, dura due minuti. A quel punto apriamo la cinepresa per vedere cos’era venuto. Ovviamente non era venuto niente, perché aveva preso luce tutto. A quel punto dico: «ragazzi, mio padre da giovane faceva il cineasta. Sarà meglio chiamare lui e farci dire come si fa». Mio padre ci prese in giro per una settimana e dopo venne anche lui a far parte del Gruppo Cinemazero.

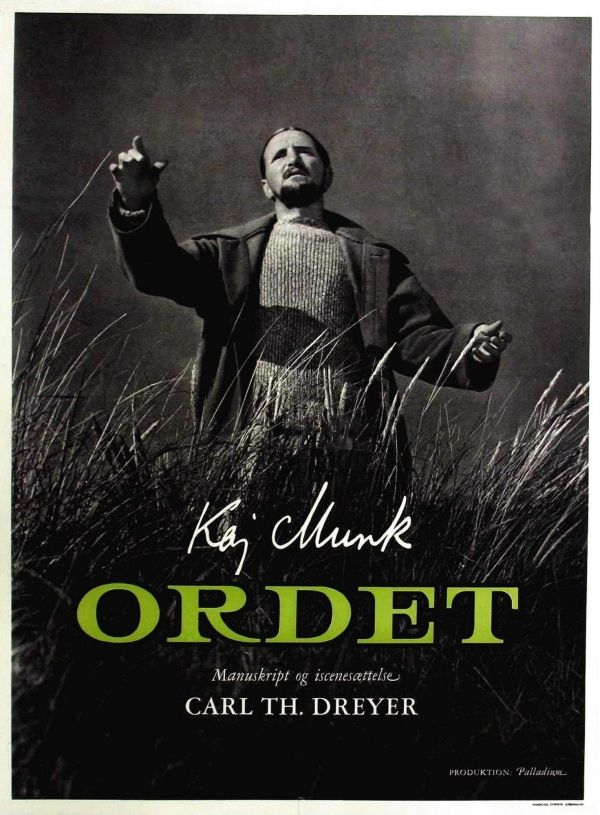

Il gruppo Cinemazero parteciperà nel dicembre del ’68 a un secondo seminario di cinema, organizzato sempre da Aprà a Venezia, che si sviluppa intorno ai capolavori depositati presso l’archivio della Mostra del cinema. Fecero una selezione di film, c’era Dreyer, c’era Bresson, c’era Bergman, c’era Fellini; insomma, c’erano i capolavori depositati presso l’archivio. Questi seminari funzionavano così: si vedeva un film e poi ci si riuniva intorno ad una tavola rotonda e ognuno era obbligato a esprimere le sensazioni che aveva provato durante la proiezione. Queste discussioni poi venivano registrate, si riascoltavano e si discutevano. Per ogni film esisteva un commento a caldo fatto in questo modo. A me di Dreyer colpì particolarmente Ordet. Rimasti sconvolto, perché non avevo mai visto un suo film. Pensate che io ero completamente digiuno di cinema, tutti noi facevamo il cinema senza sapere cosa fosse. Ordet mi colpisce moltissimo, mi rimane proprio dentro. Poi improvvisamente arriva un film di Rossellini, Europa 51. Be’, voi dovete immaginare una trentina di ragazzi, di tutt’Italia, presenti a questo seminario, tutti sessantottini arrabbiati e pronti a fare la rivoluzione il giorno dopo, che vedono questo film e quando si riaccendono le luci stavano tutti piangendo. Tutti col fazzoletto al naso. Perché in quel film avevamo visto tutte le nostre aspirazioni di ragazzi del ’68. Quel film toccava esattamente le corde che hanno smosso il ’68 a livello internazionale, cioè la messa in discussione del mondo borghese e l’abnegazione rispetto alle classi più povere. Il fatto che una borghese voglia abbandonare la propria classe per andare incontro a una classe subalterna viene visto nel film come una follia, e infatti la povera Irene verrà rinchiusa in un manicomio. Voi potete immaginare la reazione che avemmo tutti. Io addirittura pensavo che Rossellini fosse morto da almeno quindici anni, perché per me aveva fatto Roma città aperta, forse avevo sentito dire che aveva fatto un altro film che si chiamava Germania anno zero, e poi più niente.

Di Rossellini in casa mia non avevo più sentito parlare. Scopro in quell’occasione che le scelte che lui aveva fatto a livello cinematografico dopo Germania anno zero erano state considerate un tradimento da parte dalla critica di sinistra che aveva esaltato il neorealismo. Rossellini era stato messo al bando, tanto è vero che nessuno parlava dei suoi film. A quel punto ci siamo detti: se in questi film di cui la critica non vuole parlare dice queste cose, noi vogliamo conoscere Rossellini. Ecco che decidiamo di organizzare un terzo seminario a Pisa, perché noi di Cinemazero eravamo, in quel momento, quelli più agguerriti e organizzati rispetto agli altri ragazzi di tutt’Italia. Riusciamo a organizzare a Pisa, appoggiandoci in parte all’ARCI e in parte alla cattedra di Storia del cinema dell’università di Pisa, questo seminario sul cinema di Rossellini, guardando tutti i suoi film fino a Gli Atti degli apostoli, in quel momento il suo ultimo lavoro. Una settimana di full immersion nel cinema di Rossellini, in cui abbiamo registrato tutte le nostre opinioni: da queste registrazioni è nato poi il libro Dibattito su Rossellini.1

Cosa succede in quella settimana? Succede che ad un certo punto arriva Roberto Rossellini. Proiettiamo Europa ’51 in un cinema pisano, il cinema Mignon. Io avevo visto il film già venti volte, per cui non avevo interesse a rivederlo, Rossellini non voleva stare in sala durante la proiezione del film e va in un bar accanto al cinema a prendersi un cappuccino. Nel silenzio, seguo il Maestro, perché avevo una domanda che mi portavo dietro, alla quale forse il Maestro poteva rispondere. Avevo già realizzato due cortometraggi, Balla balla e Fuorigioco. Nel fare questi due film, il mio problema era: «ma dove va messa la macchina da presa? Quando io filmo una cosa perché la macchina da presa la metto lì? Se la metto dieci centimetri più in là che cosa cambia? Cambia qualcosa, cambia l’angolazione, ma dal punto di vista dello spettatore è uguale? E se la metto dietro o di sopra?». Ogni volta che dovevo girare qualcosa mi ponevo questo problema e alla fine dicevo «mettiamola qua, mi sembra che possa andare», ma non c’era una scelta motivata in maniera profonda, era un po’ a caso. Siccome invece le immagini di Rossellini mi avevano colpito profondamente, gli chiedo: «Maestro mi può dire una cosa? Lei quando piazza una macchina da presa come fa a decidere che la macchina va lì o là, cos’è che la spinge a mettere in quel punto esatto la macchina da presa?». Lui mi ha detto una frase che per me è stata fondamentale. Mi ha risposto: «Vedi, un soggetto può essere ripreso da infiniti punti di vista ma ce n’è uno solo giusto. Quello giusto è quello che dà il maggio numero di informazioni allo spettatore. Quello giusto per me, ovviamente» dice Rossellini.

È sempre un problema di soggettività, ma è una soggettività consapevole del fatto che io comunque mi rivolgo agli spettatori, quindi il mio rapporto non è con un’immagine ma è, attraverso un’immagine, con gli spettatori. Che cosa voglio dire io agli spettatori? Qual è il modo migliore per dare il massimo delle informazioni, rispetto a ciò che voglio dire, agli spettatori? Ecco, io scelgo il punto di vista che, secondo me, dà il maggior numero di informazioni.

Questa frase per me è stata illuminante. Me la sono scritta su un tovagliolo di carta del bar e me la sono messa in tasca. È stata la Bibbia della mia vita. Io da quel momento, tutte le volte che ho cominciato a girare un film, mi sono sempre posto il problema di qual era l’inquadratura che dava il maggior numero di informazioni allo spettatore. Poi il discorso si è complicato, perché mi sono posto il problema se le emozioni facessero parte delle informazioni, per cui piano piano il discorso sul maggior numero di cose da dire è diventato sempre più importante. Tanto che a un certo punto ho voluto inserire un mio concetto. Io voglio dare il maggior numero di informazioni col minor numero di elementi. Questo codicillo l’ho inserito io. Da quel momento il mio rapporto era: maggior numero di informazioni, minor numero di elementi. Sintesi. Rapporto di massima informazione nella sintesi. Quando sono arrivato a capire che il problema per me era questo e che lì mi sentivo padrone dell’inquadratura, ho scoperto che le inquadrature che venivano fuori erano bellissime. La bellezza non è una cosa che io ho cercato ma che ho trovato nel momento in cui ho seguito questo procedimento. Tutte le volte che qualcuno mi dice «come sono belle le tue inquadrature», io dico «sì, sono belle» - ma vi assicuro che non ho mai cercato la bellezza in un’inquadratura. Ho sempre cercato di dare il massimo delle informazioni allo spettatore. Ecco perché è stato importante Rossellini. Poi naturalmente ho chiesto a Rossellini se potevo anche spazzare il set su un suo film, ero disposto a qualunque cosa. E lui mi disse di sì. Mi disse «Sì, guarda, sto montando un film che devo girare in Toscana, per cui puoi venire, non ti posso ospitare, ma se vieni sul set la porta è aperta». E così è stato, per cui ho avuto la possibilità di seguire Rossellini nel film L’età di Cosimo de’ Medici e sono stato praticamente per tutto il periodo delle riprese sul set con lui.

Quel momento è stato importante, anche perché ho capito la sua totale libertà nel girare. Ad esempio, per me il piano sequenza era una sorta di divinità linguistica nel cinema. Ho visto Rossellini spezzare un piano sequenza nel mezzo e metterci un primo piano tremendo semplicemente perché c’era un attore che non funzionava e interrompeva sistematicamente il piano sequenza. Per me è stato uno shock. Poi quando ho visto il risultato, che non era bello ma dal punto di vista narrativo funzionava, ho capito che lui non era prigioniero dei luoghi comuni. Era un uomo libero e filmava con grande di libertà. Questa liberta ho cercato in qualche modo di assumerla.

D: E con Straub come è andata?

R: Ho conosciuto Straub a Roma attraverso un film. È stato Adriano Aprà – in quel periodo eravamo molto legati, lo andavo a trovare a casa spesso – che mi ha detto: «guarda, oggi sono impegnato perché devo andare in Rai a vedere un film di Jean-Marie Straub». Io pensavo che si andasse in una saletta con uno schermo a vedere questo film e invece mi portano in una stanza piccolissima, dove in un monitor televisivo rivedevano la trascrizione dalla pellicola a nastro registrato del film. Eravamo in cinque o sei in questa stanzina, tutti appiccicati l’uno accanto all’altro e in questo schermo 35 per 25 io ho visto un capolavoro assoluto, che era Cronaca di Anna Magdalena Bach. Sono rimasto veramente sconvolto, toccato da questo film. Mi sono detto «questo è un grande, un genio assoluto». Per quanto mi riguarda, è il regista contemporaneo più importante che io abbia mai incontrato. E, infatti, Adriano Aprà mi diceva che effettivamente era uno dei grandi che in quel momento circolavano per l’Europa. Torno a Pisa e comincio a dire ai miei amici «ho visto un film bellissimo» e ogni cinque minuti parlavo di questo Straub, per cui tutti i miei amici cominciavano a rompersi un po’ le scatole, perché non facevo altro che parlare di Straub, non esisteva altro che Straub, che era il più grande regista del mondo... Contemporaneamente in quel periodo avevo appena finito di girare e di montare Del Monte pisano. Aprà l’aveva visto e l’aveva inserito in programmazione al Filmstudio di cui era direttore a Roma. La sera della proiezione del film mi arriva una telefonata:

«Pronto? Sono Jean-Marie Straub».

Io rispondo: «Dai, chi sei? sei Gigi? Antonio? Smettetela ragazzi. Ho capito».

«No, veramente sono Jean-Marie Straub», dice lui.

«Sì, va bene ragazzi. Smettetela di prendermi in giro, perché non è il caso», aggiungo.

Dall’altra parte: «Aspetti che le passo mia moglie».

Ho cominciato a sudare. Ero convinto che fosse uno scherzo e invece era veramente lui. Arriva questa signora e dice: «Pronto, sono Danièle Huillet». Io a quel punto ero rosso come un peperone e mi dicono: «Abbiamo visto il suo film al Filmstudio, ci è piaciuto molto. Vorremmo parlarle, lei non è che viene a Roma?».

Mi hanno dato un appuntamento, sono andato a casa loro, e mi sento dire:

Abbiamo visto il suo film, lei ha un rapporto molto bello con il mondo contadino italiano. Stiamo preparando un film e serviranno, come comparse e attori, molti contadini: avremmo bisogno di un aiuto-regista. Noi siamo stranieri, abbiamo difficoltà a comunicare con queste persone, vorremmo avere un collaboratore che facesse per noi questo servizio.

Io accetto. E faccio una cosa terribile, perché in quel momento stavo facendo l’insegnante. Era già alcuni anni che insegnavo educazione artistica nella scuola media, ed era il mio stipendio, la mia vita. Decido improvvisamente di piantare tutto e trasferirmi a Roma per lavorare con Straub. I miei naturalmente si incavolano come iene, ma io non sento ragioni. Mi dimetto da insegnante e vado a Roma a lavorare con Straub. In pratica dal 1972 al 1974 sono stato a Roma a collaborare con loro. Nello stesso periodo ho realizzato Medea, grazie anche a Straub, che mi ha messo in contatto con Italo Moscati, responsabile dei programmi sperimentali della Rai, il quale ha prodotto il film. All’inizio del mio rapporto con Straub ho girato Medea e alla fine Frammento di cronaca volgare.

Ecco, ho vissuto due anni intensissimi con loro, giorno e notte. Andavamo a fare i sopralluoghi, a cercare persone. La cosa poco piacevole è che quando poi si è trattato di essere concretamente sul set, a differenza di quanto era accaduto sul set di Rossellini dove potevo osservare, capire, imparare un mestiere, Straub stabilisce che devo stare a due chilometri di distanza a chiudere il traffico di una strada. Quando giravano mi mandavano l’ok via radio e io dovevo, con una paletta, bloccare il traffico, perché altrimenti i rumori delle auto avrebbero disturbato le riprese. Ho passato due mesi a bloccare il traffico vicino Avezzano per consentire a Straub di girare. Però mi hanno dato un premio, mi hanno fatto fare il regista della seconda unità su una scena di massa. C’erano due cineprese, una la gestivano loro e una io. Ecco, l’unica volta che ho visto girare una scena è stata quella dove si vede questa marea di gente con le capre, le pecore, i cammelli, vestiti da egiziani antichi che entrano nell’anfiteatro di Alba Fucens dove giravano la scena. E poi un’altra scena in cui ho fatto l’attore. All’inizio dell’orgia del Mosè e Aronne c’è un tizio vestito da antico egiziano che beve una coppa di vino. A un certo punto guarda il vino, guarda la persona che è accanto a lui e gli rovescia sulla testa il bicchiere di vino. E lì comincia l’orgia del film di Straub. Questa è l’unica esperienza che ho fatto con Straub.

D: Però Straub ha segnato profondamente in quegli anni la tua idea di cinema, forse anche più di Rossellini, penso anche allo studio del rapporto parola/immagine, o a quello relative alle ‘materie’ del film.

R: Certo, il rapporto con Straub e Huillet è stato ben più importante di quello che ho detto fino a ora, nel senso che nei due anni che ho vissuto con loro a preparare il film Mosè e Aronne, ovviamente, ho visto come loro curavano personalmente ogni minimo dettaglio. Se ho imparato l’attenzione scrupolosa a ogni singolo dettaglio lo devo a loro, non certamente a Rossellini che in questo era un po’ cialtrone. Non dimentichiamo che il vitello d’oro che si vede nel film è stato preso dal sottoscritto a Parigi e che era una copia in gesso del bue Api che è alla base dello scalone del Louvre, per cui sono stato un mese in Francia a far fare la copia in gesso di questa statua, nella gipsoteca del Louvre, e tutte le mattine dovevo andare a controllare che il lavoro fosse fatto a regola d’arte. Loro non potevano, per cui avevano messo me a controllare, sapendo che io venivo da studi artistici, quindi sapevo bene come muovermi. Dopo un mese caricai questo bue di gesso sul furgone e lo portai a Roma, a Cinecittà, dove poi l’hanno rivestito d’oro. Ecco il tipo di attenzione con la quale curavano ogni dettaglio, addirittura le cuciture dei costumi, o cosa la troupe deve mangiare. Lì ho capito che un film non è solamente una pellicola che gira in una cinepresa, è un complesso di cose. Più questo complesso di cose è controllato a regola d’arte e più il prodotto è ottimo. E questa è la prima cosa.

La seconda cosa è proprio il rapporto nel cinema di Straub tra immagine e parola. Ora, dovete sapere che, vedendo la mia Medea, molti dicono «Sembra un film di Straub». Ecco, se devo dire che Frammento di cronaca volgare sembra un film di Straub sono assolutamente d’accordo, ma Medea no. Perché Medea l’ho fatta prima di entrare in simbiosi con Straub, all’inizio del mio rapporto con lui, e il cinema di Straub ancora non lo conoscevo. Infatti se uno guarda la filmografia di Straub si accorge che molto probabilmente – non voglio fare un discorso presuntuoso – certi cambiamenti nella struttura narrativa del rapporto tra immagine e parola si notano dopo Medea. Cioè, una cosa è America o Cronaca di Anna Magdalena Bach, una cosa sono i film girati in Sicilia, per esempio quelli tratti da Pavese, dove c’è il personaggio in primo piano che parla guardando in macchina. Quella roba lì nasce, guarda caso, subito dopo la mia Medea. Rimasero così colpiti da Medea che vollero venire a Buti, vollero conoscere i miei attori, l’ambiente, tanto è vero che il film che fecero subito dopo Mosè e Aronne è stato Dalla nube alla resistenza, girato, guarda caso, a Buti. La prima parte, quella epica, è girata a Buti mentre l’altra è girata nelle langhe, ma gli attori delle langhe in realtà sono di Buti, e il loro rapporto con questo paesino è nato grazie a Medea. Il mio incontro con la cultura contadina butese ha colpito molto Straub: i moduli recitativi, il rapporto fra immagine e parola sono risultati così affascinanti da influenzare il cinema successivo di Straub.

Questa relazione tra immagine e parola la sentivamo entrambi in maniera molto forte. È chiaro che il suo lavoro è proseguito su livelli altissimi in questo senso. Jean-Marie porta avanti da sempre una ricerca sul ritmo musicale della parola, lavora con gli attori per dare un tempo e un ritmo alla recitazione, in modo tale che da una parte la parola diventa fortissima, acquista un valore espressivo enorme, ma dall’altro crea all’interno dell’immagine statica un dinamismo impressionante, proprio per il ritmo della dizione. Queste sono problematiche che evidentemente io ho respirato in quegli anni grazie alla vicinanza con Straub, e che poi a modo mio, senza ripercorrere le sue strade, ho cercato di portare avanti soprattutto direi nel film Gostanza da Libbiano, dove questo problema del rapporto tra immagine e parola è molto forte.

Tuttavia, vivendo gomito a gomito per due anni di fila con Danièle e Jean-Marie, a un certo punto ho cominciato a perdere le coordinate. La grande lezione di Rossellini su dove mettere la macchina da presa per dare maggiori informazioni allo spettatore con Straub salta. Perché da quel momento comincio a pensare: «Straub dove l’avrebbe messa la macchina da presa?». Scatta qualche cosa di malato, una forma di incantamento che mi aveva completamente coinvolto senza che me ne rendessi conto. Arriviamo alla proiezione di Frammento di cronaca volgare in Rai, alla presenza di Jean-Marie, Danièle e altre persone – mi pare ci fossero anche Aprà e Menon, insomma, diversa gente – e io ero lì che aspettavo il voto da parte del maestro. Un voto che era stato altissimo per Medea. Finisce il primo tempo del film e vedo gli Straub che si girano, mi guardano, mi fanno un gran sorriso. Mi dico: «Ecco, ci siamo». Finisce il film, Jean-Marie e Danièle si alzano e se ne vanno senza dire una parola. Potete immaginare l’effetto dirompente che una cosa del genere mi produce. Rincorro Jean-Marie per le scale e dico: «Ma non mi dici niente?». «Il film è sbagliato», dice lui. Io chiedo perché, e lui, secco: «Perché si rovescia. Ciao»; e se ne va. Io ancora oggi non so che cazzo volesse dire Jean-Marie Straub.

D: Cos’hai pensato a quel punto?

R: Ho capito che quella strada non era la mia, che dovevo ritrovarmi di nuovo, per cui altra crisi, smetto di filmare per qualche anno. Poi muore Pasolini. Muore Pasolini e io ero incazzato, anche per i discorsi che sentivo fare a Pisa. Era arrivata da pochi giorni una telecamera AKAI 1/4 di pollice in bianco e nero, la prima telecamera che arrivava a Pisa, l’aveva un amico che vendeva elettrodomestici e televisori. Aveva detto a me e a mio padre: «guardate, è arrivato questo aggeggio. Io non so neanche da dove prenderla, voi che siete del cinema guardate se imparate come si usa e poi ce lo insegnate, così se la vendo so cosa dire». Prendiamo questa telecamera e con un gruppo di amici decidiamo di andare al “quartiere dei passi”, che è un quartiere nell’estrema periferia della città, un quartiere operaio. Con questa telecamera andiamo a suonare ai campanelli delle persone e chiediamo: «Scusi, cosa pensa lei della morte di Pier Paolo Pasolini?». E molti rispondono: «Hanno fatto bene ad ammazzarlo quel finocchiaccio». Noi: «Scusi, lei di che partito è?». Loro: «Partito comunista italiano!». E così ho fatto una decina di ritratti di compagni comunisti che dicevano tutti esattamente la stessa cosa. L’ultima era una vecchietta che chiudeva questa specie di provocazione affermando: «L’omini sessuali il governo ’un li dovrebbe permette’». Quando proiettammo questa roba nel saloncino dell’ARCI alla presenza dei massimi dirigenti successe l’ira di Dio. Io già avevo avuto i miei problemi col Partito comunista per Del Monte pisano, che non era stato accettato dalla critica di sinistra locale: questa volta fecero sparire il nastro.

In seguito a quest’esperienza ‘collettiva’ inventammo una cooperativa che si chiamava “Alfea”, l’antico nome di Pisa. È il 1978. Dopo la mia scoperta dei Maggi di Buti molti paesi limitrofi avevano rinnovato questa tradizione del Maggio, e si decide di fare a Buti una rassegna di vari gruppi di teatro contadino. Per l’occasione si pensa di invitare Dario Fo, da sempre interessato a questo tipo di tradizioni. Andai a Milano, conobbi Dario Fo e gli dissi: «Ci sarà questa rassegna di teatro contadino, ti interessa?». «Certo, mi interessa moltissimo», rispose, e garantì la propria presenza a Buti. A quel punto pensai: «Sai che si fa? Si va alla Rai e si propone un documentario su Dario Fo che scopre il teatro del Maggio». Vado in Rai, presento la proposta, che viene subito approvata dalla redazione di Rai 2 e così mi producono Il Cantamaggio. Il Cantamaggio è prodotto dalla cooperativa Alfea. La cooperativa, però, ha il problema che non può chiudere i bilanci con un utile. Deve chiudere sempre in pareggio. Dato che la Rai ci aveva dato cinquanta milioni e noi avevamo fatto il film con quindici ci avanzavano trentacinque milioni. Che si fa, scappiamo con la cassa? E siccome io avevo da anni nella testa l’idea di fare a Pisa un Cineclub pisano dissi «Compriamo un vecchio magazzino e ci facciamo un Cineclub». E così fu. Seppi che c’era un signore che vendeva un magazzino qui nel centro della città e comprammo per trentacinque milioni quello che oggi è l’Arsenale.

D: Nel caso del Cantamaggio hai firmato la regia con Gianni Menon.

R: La cosa interessante, infatti, è che in realtà non dovevo essere io il regista del Cantamaggio. Io avrei dovuto essere il direttore di produzione, l’organizzatore, essendo il responsabile della cooperativa. Avevo affidato a Gianni Menon la regia, visto che era già autore di diversi documentari. Chiamiamo l’operatore, lui gira un sacco di roba, alcune migliaia di metri di pellicola, dopo di che vediamo il materiale, ed è totalmente da buttare. Roba di una bruttezza incredibile. Io avevo le mani nei capelli, perché avevo un contratto da rispettare con la Rai, ma di circa tre/cinque ore di materiale girato l’unica cosa che si poteva salvare erano al massimo quindici minuti. Allora ho salvato quei minuti e poi ho rigirato delle cose per puro divertimento, senza rispettare delle regole narrative. Volevo far capire che questi che facevano il teatro del Maggio erano persone che lavoravano, erano contadini, operai, artigiani, quindi per dare il senso del rapporto tra il lavoro e il teatro ho cercato dei mestieri che tendevano a scomparire: il fabbro, il barcaiolo, un oste che cantava delle ballate suonando la fisarmonica. Insomma, ho cercato delle figure che mi riempissero l’immaginazione. E alla fine ho cominciato a pormi anche il problema dell’inquadratura, recuperando il discorso di Rossellini. Nel Cantamaggio ci sono, quindi, delle incongruenze stilistiche tra le mie inquadrature e quelle di Gianni Menon, ma alla fine abbiamo prodotto qualcosa che mi ha rimesso in gioco.

D: Sai che ritengo Il cartapestaio, per quanto un corto, il film in cui Benvenuti diventa Benvenuti, in cui i modelli, le tecniche, le scuole si amalgamano intorno ad un vero progetto autoriale che getta la sua ombra fino a Puccini e la fanciulla e forse al progetto Caravaggio. Esagero?

R: Il cartapestaio è in effetti un film fondamentale nel mio percorso. Mi avevano chiamato quelli del Centro sperimentale di Pontedera, che stavano organizzando a Viareggio, nei capannoni dove fanno i carri del carnevale, un seminario sulla cartapesta, a cui avrebbero partecipato cartapestai di tutto il mondo. Mi dissero se ero interessato a fare un documentario su questa iniziativa. Io dissi di sì, purché mi facessero lavorare come volevo io. Vado allora a Viareggio, a vedere questi cartapestai al lavoro, provenienti da tutte le parti del mondo. In un angolino c’era un vecchietto che faceva una cosa strana con la paglia. Era chiaramente di origine contadina, del Salento. Gli dissi: «Ma lei che statua sta facendo?»; e lui: «Faccio un Cristo risorto». Io vedevo che metteva insieme la paglia e la legava con del fil di ferro attorno ad un palo e chiedo il permesso di riprenderlo con la macchina da presa. Ho passato due settimane con questo signore, a filmare. Fin dalla prima settimana mi ha detto: «Mi dia pure del Voi», perché era entrato in confidenza! A girare eravamo io, mio padre e un altro del vecchio gruppo col quale avevo fatto il Cantamaggio, Alberto Gabrielli; Gabrielli impostava le luci, mio padre si occupava della fotografia e io sceglievo le inquadrature. Lì ho recuperato al meglio la grande lezione di Rossellini, a ogni inquadratura mi ponevo il problema delle emozioni, delle sensazioni, delle informazioni e tutto rientrava in quel discorso che mi aveva fatto Rossellini. Così è nato Il Cartapestaio. Poi mi sono reso conto che la cosa che mi aveva più affascinato era la capacità manuale di quest’uomo, il modo in cui le sue mani riuscivano a manipolare la creta e a creare delle anatomie straordinarie e siccome lavorava con l’acqua, con la paglia, con la colla, pezzi di legno, cioè con materiali umili e col fuoco – l’acqua e il fuoco – questa cosa mi colpì. Era una metafora di Dio che fa l’uomo. E allora ho girato altre inquadrature, che sono quelle che si vedono all’inizio, con quella lanterna che dondola, con quelle statue illuminate – «e luce fu». È un tema che mi ha sempre affascinato quello della luce che tira fuori dal nulla la realtà, che poi è il cinema. A questo punto prendo dei frammenti del Pierrot lunaire di Shönberg, lo faccio a pezzetti e metto questi pezzetti di voci qua e là per dare un’idea ‘metafisica’ della lavorazione. Questo è stato il film.

Film che è stato in un cassetto, non è mai uscito, perché quando quelli di Pontedera lo videro dissero: «Ma a noi che ci frega del vecchietto, dovevi fare un documentario su tutti quanti, non ce ne frega niente». Passano gli anni e un certo giorno mi arriva una telefonata da Lecce. Saranno stati quasi vent’anni dopo:

«Pronto, sono il sovrintendente ai Beni artistici e culturali di Lecce. Lei anni fa ha fatto un documentario su un cartapestaio di Lecce, il cavaliere Indino?».

Io dico «Sì», e lui: «Lo sa che il Cavaliere Indino è stato l’ultimo grande cartapestaio della tradizione leccese e che, morto lui, è finita quella tradizione? Stiamo organizzando una grande mostra della cartapesta dal 1600 ad oggi e c’è una sala dedicata all’opera del Cavaliere Indino, che è stato un grande artista. Se ci mandasse la cassetta le saremmo estremamente grati.»

Sicché io tiro fuori dall’ armadio questo film, preparo una videocassetta e gliela mando. Dopo qualche giorno mi dicono: «è arrivata, complimenti, è bellissima. Noi la mandiamo in loop tutti i giorni su uno schermo nella sala, perché il suo documentario è l’unico documento in cui si vede la lavorazione tipica della cartapesta del Salento. Nessuno aveva mai fatto niente». Allora non era mica brutto questo documentario!

Qualche anno dopo succede che mi telefonano da San Gimignano dove c’è un festival di arte sacra – a San Gimignano avevo già fatto una rassegna dei miei film – e mi chiedono se avevo qualche cosa che riguardasse un soggetto sacro. Io mando questo documentario e vince il primo premio, grande trionfo, tutti a bocca aperta, per cui ho capito, da come è andata, che questo piccolo oggetto fatto quasi per scherzo è in realtà l’oggetto che mi ha consentito di capire che cinema avrei fatto da grande.

D: I tuoi lungometraggi sono caratterizzati da un’attenzione unica alle fonti documentarie, sia scritte che orali. Insegui la ricostruzione filologica e storica di momenti che hanno una rilevanza macro e microstorica tra loro diversa, ma che mirano tutti a spiegarci cos’è narrazione, cos’è ufficialità e cos’è verità. Il bacio di Giuda è solo l’inizio, ma ciò vale poi per tutti gli altri film: Confortorio, Tiburzi, Gostanza, Segreti di Stato, Puccini. Com’è maturato questo modo di procedere?

R: Il metodo storico, di rilettura della storia, in realtà è l’unica cosa che io salvo, oggi, di Frammento di cronaca volgare. Diciamo che al di là dei risultati ottenuti dal punto di vista cinematografico, il metodo nasce lì. Quella sceneggiatura io l’ho scritta assieme a un bravissimo professore dell’università di Pisa, Michele Luzzati, che è uno storico medievalista, che mi ha insegnato il metodo della ricerca sui documenti. Soprattutto ho capito che la storia è viva fintanto che è revisionata, per cui il concetto di revisionismo storico è un concetto positivo, non negativo, come molti personaggi di oggi tendono a far credere. La storia deve essere continuamente messa in discussione, perché emergono nuovi documenti. Il punto di vista può cambiare, e cambiare punto di vista è sempre un’operazione estremamente intelligente. È interessante il lavoro fatto a monte di Frammento di cronaca volgare perché Luzzati, che poi scriverà anche un libro, sostiene che la guerra dei quindici anni che Pisa subisce dai fiorentini in realtà al suo interno è una guerra di popolo. Il libro di Luzzati ha come titolo proprio Una guerra di popolo (Pacini Fazi, 1984). Perché è una guerra di popolo? Perché questo assedio fa sì che tutte le classi abbienti pisane piano piano si allontanino dalla guerra. Le stesse classi che l’avevano determinata, quando vedono che i propri interessi economici cominciano a scemare, decidono di abbandonare la città, e così la città rimane in mano agli artigiani e ai contadini. L’attenzione di Luzzati si concentra su quest’aspetto della guerra di Pisa, cioè il fatto di vedere come le classi subalterne, nel momento in cui si trovano sole a gestire una crisi grave come l’assedio, inventano un modo di governare assolutamente moderno. Questo era l’obiettivo suo, che ovviamente il mio film non tocca o tocca male - nel senso che non avevo ancora la maturità di capire queste cose. Però capivo che lui stava leggendo la storia in un modo nuovo.

Questa cosa l’ho applicata a un altro progetto che poi non è andato a buon fine, un Cosimo de’ Medici a cui ho lavorato per due anni insieme a Suso Cecchi d’Amico. Prima di passare alla fase di sceneggiatura ho dedicato a questo personaggio straordinario – che prende il potere a diciassette anni e lo lascia a trentasette dicendo: «Un uomo politico dopo venti anni di governo è bene che si ritiri a vita privata» - un lungo periodo di ricerche, condotte accanto a un eccelso professore di storia: Giorgio Spini. Il film su Cosimo però non va a buon fine, rimane lettera morta, ma l’esperienza fatta è stata molto importante.

In quello stesso periodo, anzi prima ancora di affrontare Cosimo, mi era capitato tra le mani un libro che mi aveva colpito profondamente intitolato L’opera del tradimento di Mario Brelich, uno studioso di teologia. Questo libro mi consente di leggere la figura di Giuda in una maniera completamente diversa da quella tradizionale. Brelich, lavorando sui Vangeli, è arrivato addirittura a ribaltare uno dei temi cardine della storia del Cristianesimo, il tradimento di Giuda, rendendolo funzionale al disegno messianico. Per Brelich, Giuda è consapevole di essere uno strumento del disegno messianico; questa idea comincia a ‘entrarmi’ nella testa al punto da decidere di arrivarci anch’io, per conto mio, così prendo tutti i Vangeli e comincio a studiarli parola per parola. Dieci anni di lavoro sui Vangeli canonici e apocrifi. In questi dieci anni faccio delle scoperte sui testi. Scopro, per esempio, che lo stesso Vangelo edito da due case editrici italiane, presenta le cose in modo diverso. Ogni estensore della traduzione del Vangelo si sente in dovere di interpretare il testo di partenza, finché scopro che la punteggiatura nelle versioni originali (in greco e in aramaico) non esiste, e dunque perfino la punteggiatura è un’interpretazione. Questa cosa mi apre uno scenario incredibile. Rileggo i Vangeli eliminando la punteggiatura, o rimettendola come mi pare, e arrivo a costruire, attraverso questo sistema, un’ipotesi di sceneggiatura dove il mio Giuda tradisce per amore, si sacrifica prima di Cristo e muore prima di Cristo. Poi scopro che un grande poeta-scrittore argentino, Jorge Luis Borges, aveva scritto nel 1944 un testo2 che parlava di Giuda, nel quale arrivava a fare lo stesso tipo di percorso, lo stesso tipo di riflessione e a ribaltare completamente tutto. Dopo tali letture, e dopo il confronto di vari testi, è stato possibile ricostruire questo film, che è anche il film della crisi del mio rapporto con gli altri membri della cooperativa Alfea Cinematografica. Ma la cosa interessante è che questo film, girato nel 1986, vedrà la luce solo nel 1988, perché in questa diatriba con gli altri membri della cooperativa Alfea, il film ad un certo punto sparisce e mi viene riconsegnato due anni dopo. Nel frattempo a tutti quelli che avevano lavorato nel film e che andavano all’Arsenale a chiedere notizie veniva risposto che io avevo visto il risultato delle riprese e che era talmente deludente che avevo deciso di non fare più niente. Quando mi riconsegnano la copia e finalmente riesco a completare l’edizione, vado a Roma, chiamo i miei amici – Adriano Aprà, Gianni Menon, Marco Melani – e faccio vedere loro il risultato. Dico: «Scusate, ragazzi, ditemelo sinceramente, è una schifezza o vale qualcosa?». Marco Melani è il primo che si gira, mi guarda e dice: «è bellissimo, è un film straordinario». Aprà a quel punto dice: «Guarda, io sono nella commissione di Venezia. Presentalo immediatamente. Non dire che io l’ho già visto, prendilo e portalo direttamente a Venezia». Seguo il consiglio. A Venezia viene selezionato alla Settimana internazionale della critica e succede il finimondo, perché è lo stesso anno in cui c’è Martin Scorsese con L’ultima tentazione di Cristo. Tutte le associazioni cattoliche sono già incavolate per Scorsese e ovviamente di riflesso si incavolano ancora di più col mio. Il film ottiene dal Centro cattolico cinematografico una bocciatura assoluta, peggiore addirittura di quella di Scorsese. Viene definito inaccettabile, fuorviante, e proibito in tutte le sale parrocchiali d’Italia. Siccome era un film chiaramente d’essai, e quasi tutte le sale d’essai d’Italia erano sale parrocchiali, il film non è mai uscito. Due anni fa la situazione si è incredibilmente ribaltata, perché la CEI ha fatto ristampare la copia de Il bacio di Giuda e l’ha mostrato in un convegno internazionale di teologia.

D: Parlaci dell’importanza che la pittura e la storia dell’arte hanno nel tuo lavoro.

R: Quando ho scoperto che il lavoro sul massimo numero di informazioni porta alla bellezza mi sono chiesto: «ma perché porta alla bellezza?» E ho scoperto che tutti i pittori si pongono esattamente lo stesso problema. Van Gogh col suo cavalletto e la sua tela cammina per i campi di grano e dice «qui». Perché dice «qui»? Perché «qui» è il punto in cui il paesaggio, evidentemente, gli ha dato il maggior numero di emozioni, altrimenti avrebbe detto un metro prima o un metro dopo. Allora ho capito che l’artista è colui che ha una sensibilità talmente scoperta, a 360°, che avverte inconsapevolmente qual è il punto di vista che concentra il massimo delle emozioni.

Tra questa riflessione sul punto di vista e la storia dell’arte il passo è breve. Dovevo capire a cosa mi potesse servire questa scoperta. Quando ho cominciato a fare film storici, mi sono detto: in che periodo si svolge questa storia? Si svolge, mettiamo, nel 1500. Come guardavano il mondo gli uomini del 1500? Lo guardavano come lo guardiamo noi, con le nostre conoscenze, con il nostro sapere, con la nostra concezione dell’immagine? No, sicuramente in un altro modo. Ogni epoca è segnata da un modo particolare di guardare, altrimenti gli storici dell’arte non avrebbero potuto catalogare la storia in periodi pittorici.

Allora gli uomini del 1500 guardavano il mondo come mi suggeriscono i pittori. E siccome la storia si svolge a Firenze, o nel fiorentino, io mi prendo un pittore fiorentino, perché è il più vicino possibile al fatto che io sto raccontando. Chi c’è tra i pittori fiorentini della seconda metà del ’500 che sento più affine alla mia sensibilità e attraverso i cui occhi posso guardare il mondo? Per Gostanza da Libbiano cerco di assumere il più possibile lo sguardo di Angelo Bronzino. Poi il film si fa in bianco e nero, questa è un’altra storia, ma in realtà la composizione delle immagini, la postura dei personaggi, i movimenti, gli sguardi, le pose all’interno delle inquadrature rivelano grandi analogie con certi ritratti di Angelo Bronzino.

Il discorso sul Bacio di Giuda è leggermente diverso, perché è l’unico mio film ‘metastorico’. Io sono un ateo, per cui se Gesù è esistito o meno non mi riguarda. Non ho affrontato il problema di Gesù da credente, ma da storico. Per me Gesù è un personaggio metastorico, è il Gesù che i pittori nei secoli hanno rappresentato. Se io rappresentavo Gesù zoppo con la stampella, piccino e gobbo, tutti si sarebbero incavolati, perché «Gesù è alto, bello, biondo, con gli occhi azzurri». Ma chi l’ha detto? Dov’è scritto com’era fatto Gesù? L’immagine di Gesù che abbiamo in testa è stata costruita nei secoli dai vari pittori. È la storia dell’arte che ci ha detto che faccia aveva Gesù, che barba aveva, che sguardo aveva, perché ce l’ha raccontato in tantissimi quadri.

Il bacio di Giuda è l’unico film in cui io faccio una citazione precisa, in cui faccio vedere esplicitamente il quadro di riferimento, cioè il Cristo Morto del Mantegna. Come a dire: attenzione, non siamo nella storia, siamo nella storia dell’arte. Tutte le altre inquadrature non sono riproduzioni di quadri, sono semplicemente inquadrature che prendono le mosse dalla storia dell’arte. Trovi Giotto, Masaccio, Caravaggio, ce li trovi tutti, perché tutti questi artisti hanno raccontato la storia dei Vangeli. Ma c’è di più. Tutti i miei attori parlano toscano, non parlano aramaico, perché quello che io rappresento in quel film non è la storia di Gesù e di Giuda. È una sacra rappresentazione profana, nel senso che ho fatto una piccola riflessione sul concetto di sacra rappresentazione e scopro che la sacra rappresentazione si sviluppa nel medioevo fino, quasi, ai giorni nostri, per cui in qualche modo la storia delle sacre rappresentazioni e la storia dell’arte camminano di pari passo.

A proposito del discorso dell’iconografia: tutte le volte che ho affrontato un tema storico l’ho affrontato con questo sistema, per cui quando faccio Tiburzi vado a guardarmi i pittori macchiaioli, ma non solo quelli, perché in Tiburzi ho guardato anche le fotografie Alinari, dal momento che all’epoca di Tiburzi c’era la fotografia. Gli Alinari hanno realizzato delle fotografie straordinarie sulla Maremma. Non solo, essendo una storia di rapporti di classe, dove si parla anche del mondo contadino, sono andato a vedere anche le immagini popolari, quelle dei cartelloni dei cantastorie, e mi sono ispirato anche a quelle, per cui diciamo che Tiburzi, dal punto di vista iconografico, convoca un insieme di riferimenti.

Poi c’è Segreti di Stato. Molti dei miei critici hanno detto che è il film meno bello di Paolo Benvenuti. È il film meno pittorico, perché non avevo bisogno di andare a cercare i riferimenti iconografici della pittura su una storia che si svolgeva nell’Italia degli anni ’50. Avevo come riferimento i maestri del cinema che lavoravano negli anni ’50. E chi sono? I miei maestri di riferimento: Rossellini, Hitchcock e Ford. Se si guarda Segreti di Stato avendo negli occhi questi tre autori ce li ritrovi tutti. Il finale di Segreti di Stato è un omaggio ai film di Hitchcock.

D: Gostanza è da molti ritenuto il tuo capolavoro ed è il primo film in cui collabori con tua moglie Paola Baroni. Com’è cambiato il tuo modo di lavorare da quando c’è lei?

R: Nel dicembre del 1993 vengo invitato a proiettare due film che avevo appena fatto, Il bacio di Giuda e Confortorio in un cineclub di Verona. La sera della proiezione di Confortorio in sala ci sono un sacco di persone, tra cui un gruppo di ragazze e ragazzi, che avevo capito, in occasione del dibattito, essere un gruppo di amici. Alla fine del dibattito mi chiedono se posso andare con loro a mangiare una pizza, perché volevano approfondire alcune questioni. Non potendo quella sera, li invito a tornare l’indomani. Il giorno dopo questi ragazzi vengono a trovarmi in albergo e passiamo tutto il pomeriggio a discutere: erano tutti architetti, pittori, artisti. E c’era anche Paola, che era un’amica di questi ragazzi. Paola non ha mai aperto bocca, l’avevo notata anche poco. Poi andiamo a proiettare Il bacio di Giuda, c’è il dibattito e dopo il dibattito si va a mangiare la pizza. Chiacchiere su chiacchiere, domande su domande, alla fine la solita domanda: stai preparando qualcosa di nuovo? «Sì, sto preparando un film su una strega». E racconto la storia di Gostanza da Libbiano. A quel punto per la prima volta Paola apre bocca – era abbastanza vicina a me, io avevo parlato del punto di vista, che ovviamente per me è sempre importante – e dice: «un momento, ma quello è il punto di vista tuo, ma ci sono altri punti di vista. Prova a immaginare il punto di vista di un cane, che è testimone di questa storia». Questa cosa del punto di vista del cane mi colpisce e dico: «Sì, hai ragione. Un cane racconterebbe una storia completamente diversa, perché il suo punto di vista è diverso dal mio». Comincio allora una discussione con lei e mi rendo conto che questa ragazza non solo ha competenze sul concetto di punto di vista, ma entra nel merito dell’argomento stregoneria, del rapporto sul femminile, come una persona molto preparata. Finisce la serata, ci salutiamo, io lascio un bigliettino da visita un po’ a tutti e poi l’indomani mattina riparto.

Passano cinque anni e mi arriva una telefonata – io ero a Roma ad insegnare al Centro Sperimentale – era il giugno del 1998:

«Sono Paola di Verona, ti ricordi di me? Quella del punto di vista del cane».

«Ah, ho capito chi sei».

«Io ti ho telefonato perché mi trovo in un momento di particolare crisi, e siccome mi è rimasto nel cuore il racconto che tu hai fatto della strega volevo sapere se il film l’avevi fatto perché mi piacerebbe avere la cassetta del film, perché mi interessa l’argomento».

«No, guarda, il film non l’ho fatto. Ne ho fatto un altro su un brigante della Maremma. Anzi, devo dire che penso che quel film non lo farò mai perché adesso sono tutto preso da un altro progetto»

«Ma come non fai il film sulla strega, ma sei matto? Guarda che quel film è importante, lo devi fare assolutamente».

Insomma, comincia una discussione per telefono e dico: «Senti, ma invece di stare a discutere ore per telefono, io a Roma e te a Verona, vediamoci, ne parliamo. Se ti interessa così tanto io ho anche del materiale, te lo posso portare». Lei risponde: «Io vengo in Toscana in villeggiatura. Nel frattempo ho avuto un bambino, mi sono separata dal mio compagno, e con il bambino vengo a Barga».

Fatto sta che sono andato a trovarla e, insomma, ci siamo messi insieme. Ho conosciuto questo bambino, Tommaso, ed è nata la nostra storia. E lei da quel momento mi ha rotto talmente le scatole che io ho dovuto smettere di lavorare a Segreti di Stato. Avevo già raccolto materiali, stavo già lavorando, ero dentro la storia del bandito Giuliano, ma lei mi costringe a presentare la domanda al Ministero per avere il finanziamento per Gostanza da Libbiano. Presento la domanda e dopo un po’ mi arriva la notizia che hanno finanziato il film. Si arriva al 1999 e si gira Gostanza da Libbiano. Il problema di Gostanza da Libbiano era che il personaggio doveva essere un’attrice di sessant’anni, ancora molto bella, toscana, possibilmente fiorentina, grande affabulatrice e con una grande presenza. Faccio il giro di tutte le attrici italiane e l’unica che può fare questa parte si chiama Lucia Poli, che ha le caratteristiche che mi ci volevano. Sicché io e Paola si va a Roma, a conoscere questa Lucia Poli. Chiediamo un appuntamento, le racconto questa storia e lei si dimostra interessata. Dice: «Stasera venite a teatro, perché faccio uno spettacolo mio». Io e Paola andiamo a vedere lo spettacolo e quando la vedo sul palcoscenico mi sento morire, perché tutto quello che io odio nella recitazione lei lo esprimeva con un savoir faire incredibile. Ma come faccio io a tirar fuori Gostanza da Libbiano da questa roba qua? Mi sembrava di vedere Paolo Poli, anzi, era più femminile lui di lei, per cui io ero disperato. O lei o lei, ma lei è quella lì: come ci si lavora? Io ero in crisi nera e Paola allora mi fa un discorso: «Devi tirar fuori le palle, questa è una prova di regia. O sei un regista o non sei un regista. Se sei un regista prendi questa attrice, che è un’attrice, e ci tiri fuori quello che ti serve. Questo è un esame di maturità». Rispondo: «Va bene, prendiamo questa patata bollente e cerchiamo di racimolare qualcosa». Dopo scambi di lettere, telefonate, altri incontri, la convinciamo a fare questa parte.

A un certo punto lei entra in crisi, perché leggendo la sceneggiatura dice: «Io non sono una contadina, voi mi fate fare la parte di una contadina, io sono una borghese». Io replico: «Ferma la banda, hai letto male il copione, perché lei, come vedi, sì, è contadina ma in realtà è la figlia di Messer Michele da Firenze, per cui di fatto è una borghese che si è ritrovata a vivere nel mondo contadino». Questo la rassicura. Il problema è che prima delle riprese ci trasferiamo a San Miniato, paese dove si girerà il film; per un mese facciamo prove sul posto dove si era svolto, nel ’500, il processo di Gostanza, nelle carceri, nei luoghi dov’era stata interrogata. Lucia Poli non ne voleva sapere di fare Gostanza da Libbiano, mi faceva Biancaneve e i sette nani, il peggio del peggio. Si sentiva urlare fuori dagli studi dove lavoravamo. E io dissi a Paola: «Senti, Paola, lei mi toglie talmente tante energie che io non riesco a provare con gli altri attori». E lei mi dice: «Non ti preoccupare, gli altri attori li preparo tutti io. Tu pensa a Lucia». E aggiunge una cosa incredibile, che mi ha fatto capire di avere accanto una donna eccezionale: «Ricordati che tu ti devi innamorare di Lucia Poli». E lì capisco il senso profondo del suo discorso.

Io e Lucia cominciamo un braccio di ferro; ero tranquillo perché a tutti gli altri attori pensava Paola, che aveva già fatto teatro, quindi non era una che non sapeva di cosa stava parlando. Mentre lei prepara tutti gli altri, io sto bloccato con Lucia, che mi fa sudare sangue fino all’ultimo. Alla fine non sapevo se levare le gambe a questa storia. Ma a un certo punto, siccome lei faceva la donna borghese, dico: «ora ti sistemo io». La prima scena l’abbiamo girata in una cella. È la scena famosa del dialogo dentro la cella. Quella cella è posta sotto l’antico palazzo pretorio, che oggi è stato trasformato in un albergo, da lì passavano le condutture dei gabinetti dell’albergo e un tubo era rotto. C’era un puzzo di merda che era una cosa terribile. Lì voglio girare e voglio vedere cosa fa. Lucia Poli si presenta tutta truccata e io, quando la vedo col cerone, dico: «Cos’è ’sta roba? Via, vatti a lavare la faccia. Io voglio te, la tua faccia vera, non voglio il trucco, quindi levati il trucco da teatro, perché qui non si fa teatro, qui si fa cinema». Lei dice: «Ma neanche un po’ di cipria?». Io aggiungo: «No, al massimo il sapone Sole, quello giallo per i panni, di più non ti devi mettere». Non solo; le metto in testa una parrucca di capelli grigi da vecchia. Lei si appoggiava molto ai suoi boccoli biondi. Via: le ho messo i capelli da vecchia, le ho levato il trucco e lei è crollata, finalmente. Se uno guarda attentamente la prima scena lei è tiratissima, contratta totalmente, ma era talmente spaventata dall’esperienza che si è completamente abbandonata a quello che dicevo io. Faceva tutto come un automa e lì finalmente ho avuto il controllo della situazione. Poi lei si è sentita supportata, e si è abbandonata. È stata straordinaria. Tant’è vero che suo fratello, non Paolo, l’altro, che è professore universitario, alla prima del film, quando la vide sullo schermo, venne da me e mi disse: «Ma come hai fatto a tirare fuori quella roba lì da mia sorella? Noi familiari siamo rimasti impressionati, perché non è quello che noi conosciamo del suo modo di recitare».

Ero dimagrito dieci chili, nel frattempo. E devo dire che Paola ha lavorato con tutti gli altri in maniera straordinaria e non si sente una grande differenza di recitazione tra quelli preparati da Paola e quelli preparati da me. Anzi.

Paola è stata decisiva anche in alcune delle scene più complesse del film. La scena più difficile dal punto di vista della sua costruzione è l’interrogatorio dell’inquisitore con la bambina, con la nipotina di Gostanza. La scena è suddivisa in campo e controcampo. Nel campo c’è la bambina seduta su una sedia, nel controcampo invece c’è l’inquisitore che cammina davanti a una finestra, per cui nel campo si vede l’ombra dell’inquisitore che passa avanti e indietro davanti alla bambina. Il film l’abbiamo girato fra settembre e ottobre e la bambina a settembre era libera ma a ottobre era a scuola, per cui io ho girato la scena della bambina a settembre e un mese dopo la scena dell’inquisitore. Qual era il problema? Il problema era: come faceva l’inquisitore a essere nel campo e nel controcampo con l’ombra esattamente nella stessa posizione? Come si fa a far coincidere esattamente l’ombra sulla bambina con il movimento dell’inquisitore? Per Paola il problema è risolvibile. L’inquisitore giustamente camminava avanti e indietro, non puoi dirgli di fermarsi, aveva anche da dire un testo. Allora Paola ha preso i tempi del movimento dell’inquisitore, li ha cronometrati, poi durante la scena dell’inquisitore si è messa sdraiata sotto la macchina da presa tenendo le caviglie dell’inquisitore e, avendo il cronometro davanti, gli muoveva i piedi a seconda dei tempi previsti. Ha fatto il direttore d’orchestra. Anche perché lei ha una sensibilità musicale straordinaria, oltretutto. Mi ha risolto una scena che era altrimenti irrisolvibile. È facile scrivere su sceneggiatura che lui passa avanti e indietro e lei ha l’ombra davanti, ma prova a realizzarla, in cinema. Questo per farvi capire chi è Paola e come Paola si rapporta a questo lavoro.

D: Im Segreti di Stato e Puccini e la fanciulla l’apporto di Paola è stato forse anche più forte.

R: Senza Paola Segreti di Stato non sarebbe stato realizzato. Dopo sette anni di ricerche storiche, avevo raccolto qualcosa come ventimila documenti, studiati uno per uno e imparati quasi a memoria, una ricostruzione di una complessità tale degli eventi politici nazionali e internazionali di quel momento che se ne potevano tirare fuori cinquanta di film. Il problema era che dovevo farne un solo di un’ora e mezza. Il problema si è risolto con lei che si è messa per una settimana ad ascoltarmi. Io le ho raccontato tutta la storia, i cinquanta film, e lei mi diceva: «Questo non mi interessa, questo non vuol dir nulla. Questa cosa va bene». Di tutta la roba che raccontavo lei prendeva, ogni tanto, una frase. Quell’elenco di frasi che lei ha preso sono il film Segreti di Stato, per questo dico che la sceneggiatura l’ha scritta lei. Poi ovviamente su quella struttura abbiamo lavorato, però lei è riuscita a individuare lo scheletro narrativo di un prodotto che doveva essere cinematografico attraverso un lavoro di taglia e cuci, tagliando il 99% della roba. Con quel poco che ha lasciato ha costruito la sceneggiatura. Naturalmente ha contribuito anche lì alla recitazione di alcuni degli attori. Per esempio il professore alla fine l’ha diretto lei, perché lui mi aveva sui coglioni, non so perché. Gli stavo antipatico, e così quando io stavo lì lui non mi voleva e mi buttavano fuori, allora era Paola a dirigere. Tutta la sequenza del professore l’ha diretta lei, il gioco delle carte l’ha inventato lei.

L’ultima cosa. In Puccini e la fanciulla ha diretto totalmente tutti gli attori – facendo piangere più volte il nostro Puccini – perché io ero totalmente preso da problemi di carattere scenografico. Lì era la scenografia che non funzionava, per cui dovevo assolutamente sopperire all’errore che avevo fatto di aver scelto uno scenografo che non era uno scenografo, era un trovarobe, uno che si dava tante arie, ma che non era riuscito nemmeno a progettare le piccole cose che servivano. Per fortuna avevo un bravissimo tecnico falegname tuttofare, un costruttore straordinario che si chiama Sandro Bettini il quale mi ha risolto i grossi problemi di scenografia assieme ai suoi amici. Allora Paola ha dovuto preparare tutti gli attori che, fra l’altro, tolta la moglie di Puccini, la figlia della moglie di Puccini e il prete, che erano attori di teatro, era gente, come si dice, presa per strada, soprattutto la protagonista e Puccini stesso. Il lavoro che Paola ha fatto con questi non-attori è stato veramente straordinario. In più lei ha inventato il progetto musicale, ha fatto cioè tutto il lavoro sulla partitura della Fanciulla del West e sulla scelta dei frammenti da inserire nelle singole sequenze. È stato un lavoro completamente suo. Se si dovesse dare una percentuale di responsabilità del film Puccini e la fanciulla la bilancia peserebbe più su Paola che non su di me. Io ho fatto semplicemente le inquadrature e la costruzione delle immagini, ma tutto il lavoro sul suono e sulla musica l’ha seguito Paola.

D: Come nasce l’idea di dedicare un film a Caravaggio?

R: Sono tanti i motivi per cui mi sono avvicinato a questo progetto di Caravaggio, e in qualche modo ci sono delle assonanze con il progetto su Puccini.

Una delle cose che mi ha incuriosito è il fatto che spesso l’arte fiorisce in persone che dal punto di vista umano sono assolutamente poco interessanti, quando non veramente piccini o addirittura criminali. Però dentro hanno questo fiore che è la sensibilità artistica. Puccini è un caso di questi; come uomo è un pezzo di merda – la ragazza muore per colpa sua, diciamolo chiaro e tondo – uno che faceva i suoi giochini, il classico piccolo borghese di provincia, però un genio musicale. Caravaggio era un mezzo matto, non ce lo dimentichiamo, era uno che ha tirato un piatto di carciofi contro un povero cameriere, ha dato una botta in testa ad un notaio. Era uno che non si tirava indietro a far cose che oggi giudicheremmo non certamente morali. Però quando prendeva il pennello in mano faceva cose straordinarie. Il primo rapporto che ho avuto con questi personaggi è stato di curiosità. Perché l’etica e l’estetica non convivono nella stessa persona? Per me l’etica e l’estetica sono la stessa cosa, c’è un rapporto strettissimo, invece queste sono due figure che separano l’etica dall’estetica.

Caravaggio in realtà lo amo fin da quando l’ho scoperto, da adolescente. Ho sentito in lui una forza pittorica insuperata. L’ho studiato, l’ho riletto, l’ho pedinato nelle mostre, nei libri che sono usciti. Volevo fare un film su Caravaggio perché in qualche modo questo mi permetteva di fare una riflessione metaforica sul concetto di etica dello sguardo. Le immagini di Caravaggio hanno una tale pulizia etica che, secondo me, nessun altro pittore ha mai raggiunto. Fare un film su un uomo che si interroga sull’etica della visione mi sembrava importante anche in chiave polemica con la prostituzione che oggi pervade l’immagine. L’immagine oggi è totalmente prostituita. Soprattutto in Italia, ogni film è di per sé pornografico. Io salvo pochissime figure del panorama del cinema italiano da questo punto di vista.

E di tutti i quadri del Caravaggio che io conosco a memoria, quello che amavo di più era quello più bistrattato dalla critica d’arte, e cioè il Seppellimento di Santa Lucia. In tantissimi libri di storia dell’arte e perfino in libri monografici su Caravaggio non è citato. Solo ultimamente comincia ad apparire sui libri, dopo che alcuni studiosi d’arte hanno cominciato a dire che, tutto sommato, non era da buttar via. Anche perché c’è stato un recupero dovuto al restauro che il quadro ha avuto, durato vent’anni perché è uno dei quadri più sciupati e lesionati del Caravaggio.

Il mio approccio con la pittura è innanzitutto un rapporto emotivo, ma una volta superata l’emozione e, attraverso l’emozione sentita l’altezza dell’oggetto d’arte, comincia una successiva fase di riflessione sull’opera. Perché mi ha emozionato? A volte possono essere elementi cromatici che mi hanno toccato ma, poiché provengo da una formazione di tipo materialistico, cerco di trovare nelle opere pittoriche quello che io credo sia l’anima vera, e cioè la sua struttura. Che cos’è la struttura in un’opera pittorica? È l’equivalente della struttura musicale. In un’opera musicale abbiamo chiaro che si può tradurre un elemento sonoro in un pentagramma fatto di elementi matematici – per cui il pentagramma in qualche modo è la traduzione schematica dell’oggetto musicale. La stessa cosa esiste anche in pittura, cioè esiste la possibilità di individuare il pentagramma che ci consente di leggere la struttura dell’opera d’arte, perché anche la struttura dell’opera pittorica sottostà a regole geometrico-matematiche. Mentre la musica fa riferimento alla matematica, la pittura fa riferimento alla geometria. Questo significa che per comprendere un’opera pittorica dal punto di vista della struttura occorre partire dalla forma della tela. La tela si chiama quadro perché è un oggetto che ha una forma quadrangolare. Ci sono anche quadri tondi o triangolari, ma generalmente la tela ha una forma quadrangolare. Il rettangolo ha, al suo interno, una struttura che si individua tirando le diagonali e le mediane. In questo modo si crea una sorta di reticolo che può, a sua volta, essere suddiviso. Il rettangolo, quindi, consente una sua suddivisione attraverso linee precise e geometricamente misurabili.

Se io posso misurare, grazie a queste linee e alla forma del rettangolo, gli elementi che sono rappresentati all’interno della tela io posso calcolarne il valore geometrico dentro lo spazio della tela. Applicando tali calcoli al Caravaggio, scopro (posso farlo su qualunque pittore) gli elementi geometrico-matematici della composizione. Questo aspetto geometrico-matematico è stato studiato soprattutto nel periodo rinascimentale. Quando Piero Della Francesca dipingeva un quadro, dietro c’era un’equazione geometrica straordinaria. Ma anche Giotto lo faceva centocinquant’anni prima. Allora, qual è la grande rivoluzione pittorica di Caravaggio? È l’avere inventato strutture compositive assolutamente nuove rispetto a quelle precedenti. La sua vera rivoluzione è questa, non fare figure realistiche, ma distribuire queste figure nello spazio secondo concetti assolutamente nuovi e moderni. Basti pensare, per esempio, al Seppellimento di Santa Lucia: è un quadro verticale di quattro metri per tre dove, però, la scena rappresentata occupa solamente i primi due metri, sopra è vuoto. Solamente questa divisione dello spazio pieno/vuoto già di per sé è una rivoluzione in campo compositivo rispetto a tecniche precedenti. Lo studio di tutto questo ci permette di comprendere molto più a fondo la grandezza di Caravaggio, che non è, ripeto, nella capacità di riprodurre il vero, ma nella distribuzione delle figure nello spazio della composizione.

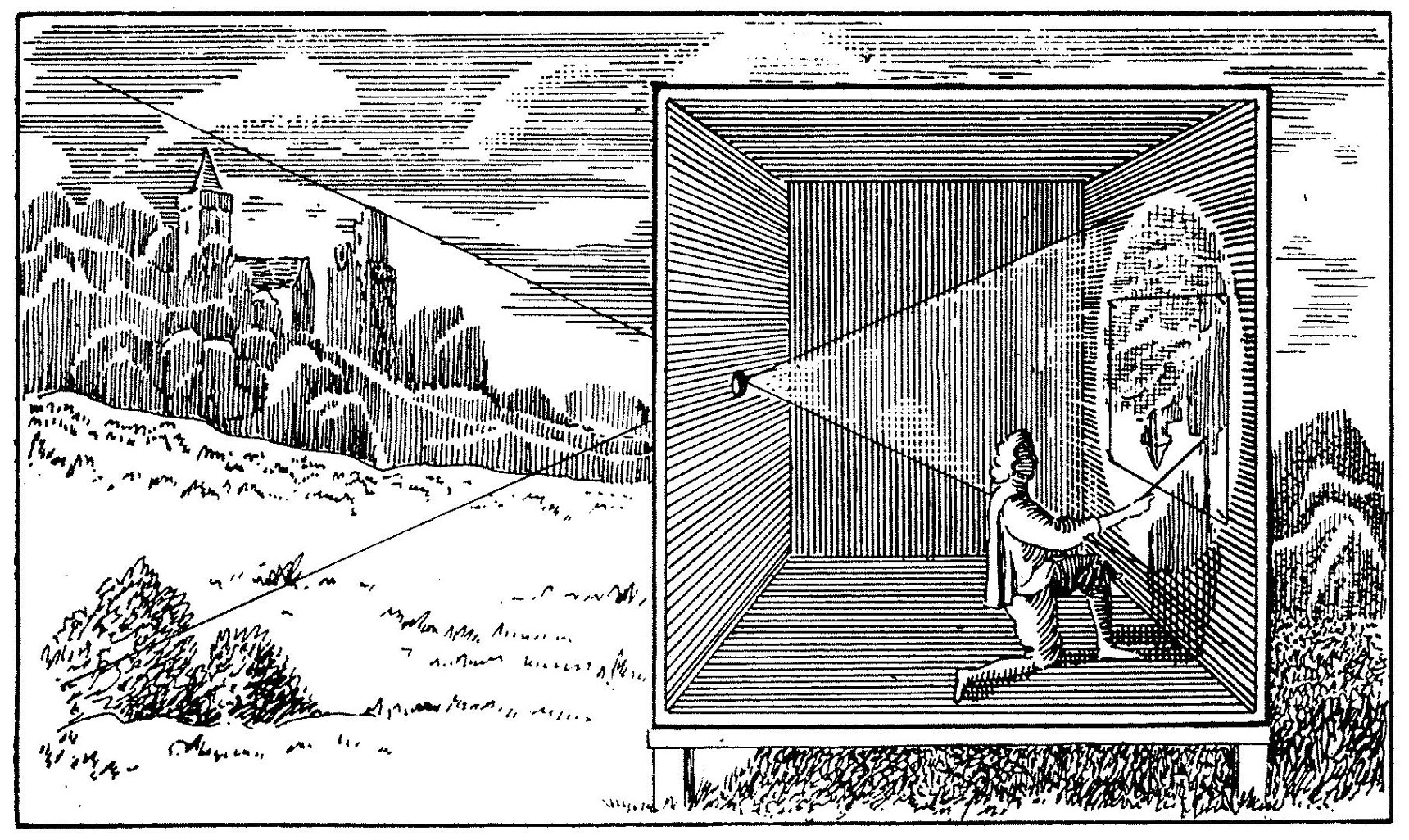

Studiando Caravaggio, mi imbatto in una storica dell’arte di Firenze, Roberta Lapucci, che propone una teoria assolutamente straordinaria, recuperando però un concetto già espresso da Longhi tra il 1946 e il 1947: Caravaggio dipinge con la camera oscura. Essendo non solo una storica dell’arte, ma anche una restauratrice, e avendo fatto delle diagnostiche su opere del Caravaggio – tra cui un lavoro enorme proprio sul Seppellimento di Santa Lucia attraverso processi radiografici –ha individuato i famosi tre elementi caratteristici della pittura di Caravaggio. Per riconoscere un Caravaggio gli storici dell’arte fanno una radiografia e se non si vede il disegno preparatorio sottostante è sicuramente un Caravaggio, perché Caravaggio dipingeva direttamente sulla tela senza disegno preparatorio. Un’altra caratteristica di Caravaggio sono i pentimenti in corso d’opera, cioè una serie di cancellature. Queste cose, attraverso il lavoro radiografico, si vedono benissimo. Terzo elemento, misterioso, eppure comune a tutta l’opera di Caravaggio, è la presenza di strane incisioni prodotte sullo strato del colore della tela, fatte con la punta di legno del pennello. Caravaggio prendeva la punta del pennello e faceva delle incisioni sulla tela che si vedono a luce radente. Nessuno aveva mai capito perché facesse queste incisioni. Dopo anni – questa cosa mi intrigava tantissimo – ho scoperto che questi segni sono soprattutto fatti su figure che non hanno una postura comoda. Come mai? Accettando per buona l’ipotesi che Caravaggio dipingesse con la camera oscura è evidente che il modello che aveva una postura scomoda dopo un po’ si stancava e si doveva riposare, per cui per rimetterlo esattamente in quella posizione doveva prendere dei punti di riferimento. Questa è la prova scientifica che Caravaggio proiettava le figure attraverso la camera oscura.

A questo punto il discorso sull’etica dell’immagine riportata in un film su un pittore diventa ancora più interessante. Mi chiedo: «Caravaggio come lavorava con la camera oscura?». Prendeva gli attori per strada, gente raccattata, ragazzotti, vecchietti, e li portava nello studio. Sappiamo dai documenti del tempo che ebbe un processo con la padrona di casa perché un giorno lei entra e scopre che lui ha sfondato il soffitto di casa e ha tutte le pareti tinte di nero. Nessuno ha mai capito perché. Sfondando il soffitto e tingendo le pareti delle stanze di nero creava, su due stanze comunicanti, una camera oscura perfetta. Con la luce che arrivava dal soffitto, illuminava i suoi soggetti e con un buco fatto nella porta di comunicazione con la stanza accanto creava la camera oscura per potervi proiettare l’immagine del soggetto illuminato. Quindi prendeva questi soggetti, li metteva in posa, li vestiva con i costumi che voleva lui, li illuminava con degli specchi o direttamente con la luce del sole, dopodiché li proiettava su una tela. La metafora sul cinema è totale a quel punto. Un regista non fa le stesse cose?

Allora ho cominciato a lavorare con questa professoressa e a vedere e ritrovare in tantissime opere di Caravaggio questi elementi. Mentre lei andava avanti con le ricerche diagnostiche, io sono andato avanti, invece, sul discorso delle strutture, per cui di ogni quadro del Caravaggio abbiamo individuato ed evidenziato la struttura compositiva, fino a scoprire, in un quadro straordinario che è a Messina, addirittura un testo narrativo nascosto dentro il quadro. La struttura rivela un racconto che è diverso dal soggetto rappresentato. Quando scopri queste cose scopri che Caravaggio era qualcosa di ben più importante del ragazzotto un po’ matto che hanno descritto molti storici dell’arte, per cui poter parlare di Caravaggio in questo modo mi sembrava estremamente interessante, illuminante, soprattutto per riflettere sull’etica dell’immagine, che è il tema a me più caro.

1 Originariamente pubblicato nel 1972 da Partisan a cura di Gianni Menon, Dibattito su Rossellini è stato rieditato nel 2009 da Diabasis, con la cura di Adriano Aprà, gli interventi di alcuni dei partecipanti (Maurizio Badiani, Paolo Benvenuti, Carlo Alberto Bianchi, Fabio Carlini, Andrea Duè, Franco Ferrini, Enrico Forti, Antonio Gentile, Alfredo Nascimbeni, Faliero Rosati, Alfredo Rossi, Vincenzo Velati, Mauro Zanichelli), la prefazione di Renzo Rossellini e tre saggi di Goffredo Fofi, Michele Guerra e Sandra Lischi.

2 Si tratta del racconto Tre versioni di Giuda, confluito in Finzioni (trad. it. di F. Lucentini, Torino, Einaudi, 2005).