Nel coro di voci che in questi giorni si levano a segnalare l’uscita nelle sale italiane di Carol (2015) di Todd Haynes pare non ci sia spazio per andare oltre lo stupore della visione di un film che mette a fuoco la storia d’amore fra due donne, un soggetto fino a poco tempo fa condannato all’invisibilità e in questa occasione disegnato magistralmente. All’esultanza delle spettatrici lesbiche che sembrano finalmente (non tutte, per la verità) aver trovato soddisfazione alla loro ansia di rappresentazione sul grande schermo fa eco la necessità del pubblico eterosessuale di precisare che si tratta di una passione universale, avvincente e ‘senza scandalo’ (se fosse così, sarebbe un’altra storia): raramente è stato dato spazio alla straordinaria correlazione fra il tema e la forma sottesa alla messa in quadro di questo racconto. Molte recensioni si limitano a segnalare che finalmente (dopo La vita di Adele) si può vedere al cinema, in tutte le sale, un bel film sull’amore saffico, altre correggono il tiro trascurando o attenuando la carica eversiva implicita nella scelta di proporre la visione di un sentimento che ancora oggi nel nostro paese, ma non solo, è poco rappresentato. E dire che in questa stagione il cinema mainstream ha dato largo spazio, pur con esiti molto diversi, alle storie di donne che amano altre donne (si pensi a Io e lei, a Freeheld e perfino alla fiction RAI È arrivata la felicità). Per tale ragione risulta riduttivo fermarsi al dato, sebbene sia senza dubbio importante (politicamente e culturalmente) e forse per certi versi imprescindibile (vista anche l’urgenza dell’attualità del tema), della visibilità dell’amore omosessuale: occorre guardare oltre, superare il livello puramente tematico e cogliere l’urgenza dello stile. Todd Haynes fonda la sua scrittura sul risalto della colonna visiva e allora è tra le pieghe degli sguardi, tra le ‘cuciture’ dei piani che la forma del racconto tocca il vertice dell’espressività.

La tessitura visiva (grazie soprattutto alla fotografia di Edward Lackman), la ricerca della perfezione estetica di ogni inquadratura, l’insistenza sulle sfumature cromatiche degli anni Cinquanta – da alcuni giudicate eccessive, al limite di una freddezza patinata – rispondono invece alla poetica cinematografica del regista, il quale con estrema coerenza ha voluto recuperare e ricostruire meticolosamente un contesto storico e culturale all’interno del quale la storia narrata assume un valore molto preciso (e non certo scindibile da tale contesto). E del resto Todd Haynes ha più volte dichiarato che l’intento di ogni suo film è quello di «aprire la finestra verso un altro mondo e chiedere allo spettatore di entrare in quel mondo».

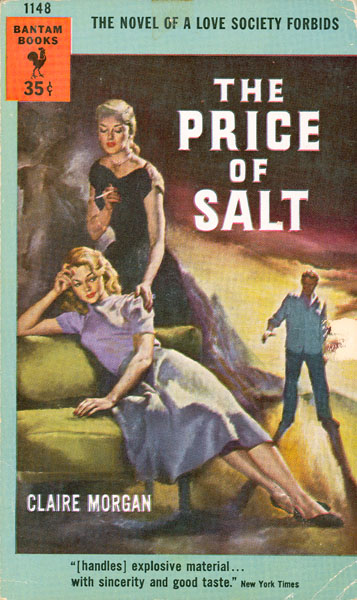

Il romanzo di Patricia Highsmith (The Price of Salt, 1952, pubblicato con lo pseudonimo di Claire Morgan), da cui è tratto Carol, sembra scelto prima di tutto in funzione di questa poetica. Come già in Far from Heaven (2002), anche qui Haynes ambienta una storia omosessuale nel passato, forse perché da una certa distanza è più facile scorgere i riflessi del presente, segnalarne le storture e riconoscerne i retaggi.

Rispetto al testo di partenza, la sceneggiatura di Phyllis Nagy opera alcune ‘infrazioni’ interessanti comprensibili probabilmente in una prospettiva più spiccatamente visiva. Si tratta in primo luogo dello spostamento del baricentro narrativo: il romanzo di Therese, e la sua Bildung, che rappresenta l’asse attorno a cui si sviluppa il racconto di Highsmith, si trasformano nella love story di Carol e Therese. Si tratta di un ‘tradimento’ più apparente che reale perché, se è vero che non possiamo seguire come nel romanzo l’educazione sentimentale di Therese attraverso la narrazione dei suoi pensieri e delle sue sensazioni, quel che Haynes mette a fuoco nel film è la storia dell’evoluzione del suo sguardo. I filtri che velano di continuo le inquadrature della vita per le strade di New York, cioè le vetrine e i finestrini attraverso cui la realtà viene mostrata soltanto per frammenti, sono la traduzione dello sguardo sul mondo della protagonista, che già nel romanzo si ritrova più volte a guardare fuori attraverso questi opachi dispositivi della visione. Si direbbe anzi che gli occhi di Therese nel racconto di Highsmith scrutino la realtà sempre attraverso la mediazione di uno schermo: a volte il vetro di una finestra, altre volte il filtro di un dipinto. In più di un’occasione l’oggetto della sua visione viene descritto attraverso una citazione figurativa: «il volto oblungo di Phil sotto i capelli cortissimi» la fa pensare a «un El Greco»; «la bellezza di Carol» la colpisce «come se avesse dato uno sguardo alla Vittoria Alata di Samotracia»; la vista attraverso la vetrina dei magazzini Frankeberg le evoca un quadro di Mondrian; il panorama osservato dalla finestra dell’albergo di Chicago le ricorda una veduta di Pisarro. A metà del viaggio che le due donne compiono insieme, Carol rimprovera Therese proprio per questo sistema ‘mediato’, «di seconda mano», di guardare la realtà: «tu preferisci le cose riflesse su uno specchio, vero?» – le chiede, quasi a sfidarla e a incoraggiarne un possibile cambiamento di prospettiva. Nelle pagine del romanzo, e nelle sequenze del film, Carol diventa per Therese l’oggetto perturbante che innesca la rivoluzione del suo sguardo, educando i suoi occhi a posarsi direttamente su cose e persone, insegnandole a rimuovere gli ostacoli che si oppongono alla realizzazione del suo desiderio. Ecco perché, dopotutto, il film di Haynes è molto più fedele (ammesso che ciò sia poi così importante!) al romanzo di quanto non possa sembrare a prima vista. L’inquadratura della grata che segna l’incipit di Carol suggerisce sin dall’inizio la centralità della condizione visiva e, per certi versi, funziona come l’assunzione del punto di vista di Therese, la cui evoluzione e le cui difficoltà esistenziali vengono raccontate proprio attraverso il raffinato sistema di tropi visuali che, in modo molto evidente, il regista dissemina nella trama filmica.

La trasformazione di Therese da scenografa in fotografa, il tradimento più evidente operato nel processo di traduzione da un testo all’altro, è la logica conseguenza di quanto si è detto. Il percorso di formazione della ragazza si può osservare sullo schermo attraverso i suoi stessi occhi. Se all’inizio la protagonista sembra incapace di posare il suo obiettivo sugli esseri umani (per pudore, come dichiara lei stessa all’amico giornalista), attraverso la conoscenza visiva e fisica del corpo di Carol impara a guardare, a chiedere, a catturare ciò che desidera. E non pare casuale che Carol regali a Therese una nuova Canon, indizio ulteriore della sua funzione maieutica – almeno sul piano dell’ 'ecole du regard'.

Alla luce di tali considerazioni il personaggio di Therese non può essere considerato come l’ennesima apparizione della lesbica con la macchina fotografica, figura ricorrente di certo cinema d’essay di sponda queer.

Il personaggio di Therese costruito da Haynes è leggibile certamente come perfetta incarnazione di un «lesbian gaze»[1] che esprime tutta la sua sofferenza per gli ostacoli e le costrizioni che la ‘stranezza’ della condizione queer si porta dietro (negli anni Cinquanta, e ancora oggi), ma racconta anche – proprio per il tramite della tematizzazione della fotografia – le potenzialità di liberazione di quello sguardo e, per sineddoche, del suo corpo. Non a caso il primo vero ‘atto fotografico’ compiuto da Therese coincide con la negazione della condizione di cattività della sua visione e l’eliminazione di uno dei filtri (il finestrino dell’auto) che si frappongono fra lei e Carol: mentre quest’ultima si ferma a comprare un albero di Natale, lei scende dalla macchina e le scatta le prime foto. Il dettaglio di quegli scatti ritornerà verso la conclusione del film non soltanto come ricordo straziante dell’oggetto d’amore momentaneamente perduto, ma anche come segno del compimento della Bildung e delle sue acquisizioni.

La metamorfosi del personaggio nell’adattamento cinematografico è uno dei dettagli più intriganti proprio per la sua molteplice valenza semantica. L’aver fatto di Therese un’aspirante fotografa può forse rappresentare una traccia lasciata in bella mostra del lavoro di regia, fondato per la ricostruzione dell’ambiente sul riferimento alla fotografia artistica della New York del dopoguerra. Todd Haynes ha dichiarato apertamente i suoi debiti allo stile cromatico di Saul Leiter, uno dei primi appartenenti alla scuola di New York ad avere utilizzato la pellicola in Kodachrome per i suoi ritratti della città; ha riconosciuto l’importanza di un film come Lovers and Lollipops (1955) di Morris Engel e Ruth Orkin, che lo avrebbe addirittura influenzato più del cinema di Douglas Sirk. Al di là di questi credits, in più punti del film il regista dissemina citazioni delle opere di tante fotografe (Helen Levitt, Esther Bubley, Lisette Model, Ruth Orkin)[2] che hanno contribuito a costruire lo sguardo femminile sulla grande mela, con un’attenzione ai soggetti (donne e bambini) non sempre messi a fuoco dal male gaze, nella riconoscibile marcatura di un occhio che si sporge dalla finestra, attraverso un obiettivo che si libera delle grate della prigione domestica per catturare con le proprie istantanee il flusso della vita nelle strade.

Se i dialoghi, per il processo di condensazione legato all’adattamento, lasciano qualche rimpianto rispetto al The Price of Salt di Highsmith, è nella drammaturgia degli sguardi sostenuta dalla magistrale interpretazione delle due attrici (Rooney Mara e Cate Blanchett) che si riconosce la grandezza della sceneggiatura. La storia di Therese e di Carol inizia e si conclude, nel romanzo e nel film, con la circolare riproposizione della conversazione dei loro occhi che, dopo essersi incrociati in mezzo alla folla, si riconoscono e si desiderano. Haynes aggiunge alla scena finale, con l’ineffabile piano medio di Carol che accenna un sorriso, quell’ambigua sospensione che solo il cinema riesce a dare. Quel cinema per cui le storie raccontate cercano la loro conclusione nell’aldilà dell’inquadratura, nell’immaginazione degli spettatori e delle spettatrici che escono dalla sala ancora accompagnati dai personaggi che hanno preso vita sullo schermo: è una soggettiva o una falsa soggettiva l’inquadratura che essi vedranno nella loro fantasia? Ciò che importa davvero, con Bredekamp, è che certe immagini non smettono di guardarci.

1 Data la complessità della questione, si rimanda ad altra occasione l’analisi delle differenti modalità e marcature di genere degli sguardi che costruiscono le diverse declinazioni della figura della lesbica con la macchina fotografica mostrate dai frame. Qui ci si limita a segnalare la ricorrenza di tale figura e il contributo originale, ben oltre il cliché, dato dal film di Haynes a questo provvisorio atlante del lesbian gaze.

2 Per un più articolato discorso sui riferimenti fotografici del film si rimanda a S. Coleman, A Lesbian Gun: Words and Images Inspire Todd Haynes’s New Masperpiece ‘Carol’, http://theliteratelens.com/2015/11/20/a-lesbian-gun-words-and-images-inspire-todd-haynes-new-masterpiece-carol/ [accessed 9 gennaio 2015].