1. Introduzione, obiettivi e metodi

From up here the Earth is beautiful,

without borders or boundaries.

Jurij Gagarin

Per via di un radicale allontanamento del punto di osservazione sulla Terra,[1] la celebre frase di Jurij Gagarin sull’impossibilità di vedere i confini territoriali dallo spazio ha fin da subito generato una collettiva, e non priva di invidia, fascinazione per quell'inedito belvedere e per l’illusione, da esso suscitata, di un mondo senza frontiere. Nonostante questa prima testimonianza, si è comunque diffusa nel tempo la diceria secondo la quale da una tale distanza sarebbe comunque ancora possibile osservare a occhio nudo la Grande Muraglia Cinese. Nel 2003, è intervenuto l’astronauta cinese Yang Liwei a sostenere[2], pur non senza persistenti difficoltà, l’irrealtà di tale radicata credenza, a sua volta confutata da spiegazioni sul funzionamento dell’occhio umano.[3] Nonostante ciò, la persistenza di questa leggenda pare suggerire un’ossessione del genere umano per i confini, se non addirittura l’incapacità stessa di immaginare il suolo terrestre completamente privo di demarcazioni territoriali. Oggi, sempre più artisti e studiosi, muovendo figurativamente dallo stesso punto di vista di Gagarin e Liwei, ci invitano a «re-imparare ad atterrare sulla Terra»[4] come reazione a un epocale disorientamento politico-sociale, di portata simile a quello post-copernicano e kepleriano. Si tratta dello sconvolgimento suscitato dalla consapevolezza di essere, ormai da tempo, dentro l’Antropocene.

Su questa linea, il presente contributo intende ‘tornare sul nostro pianeta’, pur conservando un punto di vista alternativo sulle dinamiche centrali alla (presunta) nuova era geologica, ovvero interrogandole da quei luoghi tanto discussi perfino dallo spazio: i confini e le frontiere. Come si può evincere dall’ambivalenza semantica nel titolo di questo testo, l’atterraggio suscitato è metafora del duplice raggio d’azione su cui è imperniata la riflessione qui proposta. Accostare il tema dei confini e dell’arte a essi relativa, la Border Art, all’epoca antropocenica significa, infatti, muovere lungo un piano concreto, tangibile e, contemporaneamente, lungo uno più epistemico e meramente terminologico. In quanto arte eseguita da, su e a proposito dei confini geo-politici e concettuali,[5] la Border Art, dunque, consente di evidenziare, in maniera più o meno diretta, l’emergenza di una serie di problematiche d’impianto sociologico e ambientale di più immediato e pratico riscontro. Allo stesso tempo, essa agisce da perno analitico per interrogare il rapporto uomo-natura e, soprattutto, l’annoso dibattito sulla più adeguata denominazione dello stesso Antropocene.

Con l’obiettivo primario di sviscerare questo doppio binario, si propone allora una rilettura di alcune significative opere di Border Art, la cui analisi srotola un fil rouge intervallato da due nodi principali: il concetto di ‘traccia’ e quello di ‘mobilità’, a loro volta interconnessi. Tale percorso, infine, si inserisce, contribuendovi, all’interno della tesi, avanzata e sostenuta da Nail sull’importanza di spostare l’enfasi semantica del concetto ‘Antropocene’ verso un’idea di movimento e di adottare, al suo posto, il lemma ‘Kinocene’.[6] Dalle opere prese in esame emerge, d’altronde, come sempre più urgente, un’attenzione nei confronti di un’ontologia frontaliera instabile, consistente in uno slittamento verso una dimensione mobile dei confini, che pone inevitabilmente in dubbio la stabilità, la fissità e la linearità a essi spesso attribuita. Ciò non si manifesta solamente nell’ambito delle divisioni territoriali, ma anche nei limiti epistemici propri del rapporto tra uomo occidentale, natura e confini e, soprattutto, in quelli adottati per le definizioni di questa era geologica, laddove con ‘de-finizione’ si intenda già di per sé un atto di circoscrizione semanticamente declinato.

Occorrono alcune introduttive note di stampo teorico-metodologico sulle necessità interdisciplinari generate dall’adozione di una specifica sfera visuale come strumento per l’individuazione e la comprensione di dinamiche intricate e interconnesse quali appaiono quelle frontaliere e antropoceniche. Lo studio si imposta su alcune recenti prospettive umanistiche e culturali dei border studies d’impianto geografico e muove dall’attuale status quaestionis sulla Border Art, ancora carente di un’adeguata riconsiderazione nel contesto antropocenico. La sottomissione dei casi studio alle lenti analitiche offerte dalla border aesthetics[7] e dalla border wall aesthetics[8] sostiene la lettura interpretativa del genere artistico nel contesto dell’Antropocene che viene qui intrapresa. Coerentemente alla dimensione globale (per quanto diversificata nei suoi effetti locali) di quest’epoca, i casi-studio presi in analisi consistono in una selezione di opere provenienti da diversi contesti frontalieri internazionali. Tra essi, figurano principalmente quello a tratti murato tra Messico e Stati Uniti e le acque mediterranee, ma interessanti prospettive emergono anche dalla divisione tra USA e Canada. Equivalgono comunque tutti a paradigmatici teatri di una significativa commistione tra spazio naturale e sociale di cui le opere si servono in termini di site-specificity.

Conseguentemente, la struttura del testo risulta articolata in tre sezioni contenenti ognuna uno dei concetti-chiave con cui viene riletta la Border Art. Nella prima parte, che ha il ruolo di introdurre il panorama teorico entro il quale agisce la ricerca, si ripercorre la diatriba sulla denominazione 'Antropocene’ e sulle esigenze di una decolonizzazione del termine, al fine di spiegarne le ragioni sottostanti e di approfondire le implicazioni di tale questione definitoria. Nella seconda parte, invece, si individua la traccia come metafora del rapporto tra uomo e natura in epoca moderna e ne vengono circoscritte alcune criticità. Nella terza parte, ci si concentra sulle questioni di mobilità come problema e punto di vista privilegiato per la comprensione del cosiddetto Kinocene, ‘l’epoca del movimento’,[9] in epoca post-moderna, per infine giungere ad alcune note e considerazioni conclusive alla luce dell’analisi condotta.

2. Questione di de-finizioni

A cominciare dalle sue prime adozioni in ambito pubblico,[10] il sostanziale susseguirsi di terminologie proposte in alternativa alla parola Antropocene ha reso possibile riferirsi all’ultimo ventennio come l’epoca del ‘Neologismcene’.[11] Ognuna delle oltre cento possibilità lessicali coniate in questo ventennio risponde in maniera idiosincratica alle problematiche di volta in volta più care e urgenti alle discipline conianti le varie proposte.[12] In quanto indirizzato anche alla comprensione dei limiti dell’Antropocene come complesso concettuale, questo studio sostiene una lettura di tale fenomeno come costituente già di per sé un problema di bordering. Si tratta di intendere l’urgenza di individuare una parola adeguata come una questione ‘de-finitoria’,[13] secondo l’etimologia latina del lemma. In quest’ottica, l’atto del de-finire si fa, infatti, proiezione su di un piano linguistico-semantico di una pratica di circoscrizione territoriale e viceversa. In qualità di demarcazione tra qualcosa che sta ‘all’interno’ o ‘all’esterno’ di qualcos’altro, definire implica tracciare e fissare un insieme di limiti e punti estremi in uno spazio/tempo, reale e tangibile o ipotetico e concettuale a seconda di ciò che si definisce. Per ragione di un’alternanza e di una ridistribuzione di concetti e nozioni storico-critiche da un lato e dall’altro della divisione semantica, le numerose declinazioni del termine Antropocene sono, d’altra parte, giustificate da ulteriori considerazioni relative al livello di de-limitazione cronologica del suo inizio e alle sue conseguenze. Ne sono prova le più note e datate proposte di Technocene,[14] Capitalocene,[15] Manthropocene e Northropocene,[16] White Supremacy Scene,[17] ecc.

Appare evidente che, pur arricchendosi di caratteri ora propri dei feminist studies, ora dei post-colonial studies o ancora degli studi di stampo marxista o sociale, tali esempi agiscono per lo più in maniera critica nei confronti dell’etimologia greca della parola “uomo”, ἄνθρωπος,[18] che intendono sostituire con una più specificatamente circoscritta. Il suo significato, infatti, poiché pregno d’universalità e totalità, sarebbe logicamente privo di una necessaria differenziazione sociale in termini di coinvolgimento attivo nell’innegabile trasformazione geo-morfologica del suolo planetario, della biosfera e, conseguentemente, nelle cause dell’attuale crisi climatica e ambientale. Giova, comunque, sempre ribadire la globalità degli effetti a lungo termine di tali cambiamenti, a prescindere dal grado di colpevolezza delle singole parti e — come dimostrato dalle più urgenti prospettive dell’environmental justice[19] — nonostante una marcata disparità di livello nell’intensità d’impatto socio-ambientale lungo le aree del pianeta. In altri e più sintetici termini, le conseguenze dell’Antropocene coinvolgeranno l’intero genere umano, seppur non tutte le società sarebbero colpevoli in egual maniera della sua esistenza e anche se non tutte ne vivranno le conseguenze con le stesse tempistiche e con il medesimo coinvolgimento. Va da sé che a questa distinzione sottende un confine e che numerose delle alternative riportate sono frutto di un processo di radicale trasformazione morfologica, carico di susseguenti mutazioni semantiche e consistente, in sostanza, nella sua decolonizzazione.

L’annosità del dibattito segnala già limiti e problemi impliciti all’applicazione di un processo de-finitorio alternativo nei confronti di un termine che da principio, come sostenuto da Davis e Todd, «[…] betrays itself in its name: in its reassertion of universality, it implicitly aligns itself with the colonial era».[20] Nell’assumere il suddetto grado di universalità come già di per sé indice di una dimensione coloniale, il processo decolonizzante dovrebbe, di conseguenza, operare in termini cronologici tramite l’individuazione di una data univoca per le scienze umane per l’inizio di quest’era. Traslando il dibattito su questo piano, le autrici concordano sull’Orbis Spike, un rintracciabile calo dei livelli di diossido di carbonio globali successivo al genocidio delle popolazioni indigene sudamericane e all’improvvisa crescita di alberi nelle terre da loro abbandonate.[21] La data corrisponderebbe per le autrici non solo a uno spostamento di beni e persone su scala planetaria senza precedenti, ma anche ai primi effetti visibili dell’epoca coloniale e del progetto occidentalizzante intrapreso dalle potenze europee in epoca moderna. Non si fa, tuttavia, menzione della relativa prossimità di questa datazione con il 1648, la data su cui i border studies concordano come limite cronologico con cui far coincidere la nascita del confine moderno. Eppure, esistono buone ragioni per ritenere fondamentale concentrarsi su questa vicinanza cronologica. Anzitutto, riportare l’attenzione su questo aspetto implica riconoscere il ruolo giocato dai confini nella cornice della colonizzazione. Difatti, si propone qui di leggere la mera prossimità temporale tra l’Orbis Spike e i trattati di Westphalia — con cui termina la Guerra dei Trent’anni e inizia una suddivisione del potere politico-giuridico su matrice di circoscrizioni territoriali — come un sintomo della mutata mentalità europea tra il XV e il XVI Secolo. La nascita dei confini in questo periodo equivarrebbe a uno dei più ampi gradi di quella che Amilhat Szary individua come la proporzionalità multi-scalare dell’atto politico e posizionale centro-periferico del framing.[22] Quest’ultimo, continua la geografa, è iscritto nel contemporaneo sviluppo di una forma mentis collettiva fondata sulla differenziazione in categorie scientifico-gnoseologiche.[23]

Risulterebbe, dunque, fruttuoso speculare in questa logica sull’opera del Lead Pencil Studio Non-Sign II del 2009, collocata sulla frontiera che collega Stati Uniti e Canada a Blaine, nello stato di Washington. L’installazione in tubi d’acciaio intrecciati, commissionata dal Federal Government, presenta le sembianze di un cartellone pubblicitario ‘in negativo’, poiché mostra all’interno del suo perimetro nient’altro che il paesaggio circostante. Come suggerito dal titolo, nel prendere in prestito il linguaggio visuale della pubblicità, l’opera ne sovverte le funzioni semantiche e riconduce l’attenzione di chi attraversa il confine verso l’atmosfera terrestre e le sue incessanti variazioni temporali. Per giunta, l’area rettangolare non risulta completamente conclusa e incornicia in maniera parziale solamente il cielo retrostante. Nel contribuire alla nascita di una scena di Border Art dai significativi riscontri geopolitici lungo il confine Nord degli USA,[24] l’opera si fa così simbolo di un confine aperto e notoriamente pacifico.[25] Tuttavia, è principalmente la site-specificity che ne regola il funzionamento a sostenerne la lettura nell’ambito del presente ragionamento. Difatti, essa dialoga non solo con il paesaggio naturale, ma anche con quello antropico, secondo il meccanismo interno all’etimologia di landscape, in cui il paesaggio è composto dall’atto del dare forma (shape, scape) alla terra (land), ma in un sito in cui la trasformazione antropica del paesaggio è motivata da una regolamentazione degli scapes in senso appaduraiano di ‘flusso’ di persone.[26] Nel collocarsi in questo dialogo tra uno spazio marcatamente naturale e sociale allo stesso tempo, l’opera cela una collaterale riflessione sull’atto della chiusura del paesaggio, o meglio della sua circoscrizione. Conseguentemente, emerge una logica basata sul fatto che:

[…] by addressing the series of continuities transversing Earth systems and humans’ activity of “world-making,” the Anthropocene opens a space of ontological and epistemic insecurity that demands a history of the limits and borders that, throughout modernity, have shaped, organized, and secured the geometry of the “compearance”[27]

Se per via dell’universalità dei suoi effetti, l’Antropocene scuote le certezze dei confini territoriali, la non-semiotica di Non-Sign II si potrebbe allora collocare in maniera critica sia dell’effettiva divisione artificiale di un paesaggio naturalmente coeso e continuativo, sia di ciò che sta a monte di questo confine: l’epistemologia moderna che, al fine di appropriarsi o semplicemente di comprendere la realtà, necessita di un limite entro il quale ingabbiare il mondo fenomenico. La separazione cartesiana tra res cogitans e res extensa viene qui compromessa dall’apertura della cornice, il cui stesso materiale è, tra l’altro, costituito da un intreccio poroso, aperto e avverso a qualsiasi forma d’ermeticità. Col suo linguaggio concettuale e marcatamente minimalista, l’opera fornisce così un contrappunto visivo dei rapporti tra uomo, natura e confini e pone in dubbio l’arbitrarietà di una specifica suddivisione territoriale d’eredità coloniale lungo un paesaggio naturale continuativo e omogeneo.

Riemerge il dubbio sulla possibilità di osservare o meno le frontiere dallo spazio o, se non altro, sulla capacità di poter ragionare non per limiti, ma per connessioni. Nell’invitare chi attraversa la dogana a fermarsi un istante per osservare l’opera, essa interrompe, seppur momentaneamente, le funzioni della frontiera e mette in discussione il meccanismo logico retrostante il linguaggio (pubblicitario o meno) e le frontiere fisiche. Non-Sign II è in questo emblematica della necessità di una decolonizzazione delle menti e del rapporto col mondo naturale: fornisce così un chiaro punto di partenza dal quale riconsiderare il rapporto uomo-Terra e il modo in cui ci si riferisce all’epoca dei suoi effetti potenzialmente più drastici.

3. Tracce sul paesaggio

La circoscrizione di un’era geologica è, tra le altre cose, fondata anche sulle tracce stratigrafiche di un mutamento geologico-ambientale rispetto all’epoca precedente, aspetto che in questo caso va declinandosi in termini futuri, per gli effetti della trasformazione umana della Terra eventualmente rintracciabili in un futuro più o meno prossimo.[28]

Perciò, vale la pena tenere a mente che il tracciato della linea frontaliera sulla carta geografica può, talvolta, concretizzarsi sul terreno, secondo modalità più o meno evidenti, ma senz’altro pregne di rilevanti implicazioni sociali e ambientali. Segnala questo aspetto l’opera del 2014 di Adrien Missika, il cui titolo è preso in prestito da un motto comune alla rivoluzione Chicana degli anni Settanta: We did not cross the border, the border crossed us. A lungo gridato per sostenere le lotte per i propri diritti civili dalle popolazioni messicane statunitensi, il chiasmo retorico si fa portavoce delle sofferenze inflitte alle popolazioni chicane dal tracciato sulla carta geografica della linea di confine tra Messico e USA col Trattato di Guadalupe Hidalgo del 1848. Con un’ulteriore espansione in territorio messicano dopo la stipula del Gadsen Treaty del 1853, la traccia ha necessariamente attraversato, oltre le persone, un insieme di paesaggi naturali, ritrovatisi in poco tempo a far parte di contesti e politiche statali altre. L’artista fa leva esattamente su questo aspetto, tramite l’esposizione di sedici fotografie in bianco e nero dei centenari cactus saguaro, tipiche specie delle aree desertiche dell’Arizona attraversate dal confine. Da un lato, la drammaticità apportata dall’assenza di colore e l’inquadratura frontale, a tratti funeraria, rinforza la metafora dei cactus come chicanos e colloca l’intera interpretazione attorno alle tipologie di migrazioni derivate non dai flussi di popolazioni, ma dal dislocamento dei confini geografici. Dall’altro, a partire dall’iconografia vegetale, l’ergersi e la posa dritta di quest’ultime può lateralmente rimandare alla precedente presenza storica di esseri viventi al di sotto della stessa linea frontaliera e, dunque, alla sovrapposizione alla biosfera di una ‘noosphera’,[29] uno strato di pensiero planetario che dà forma alla prima.

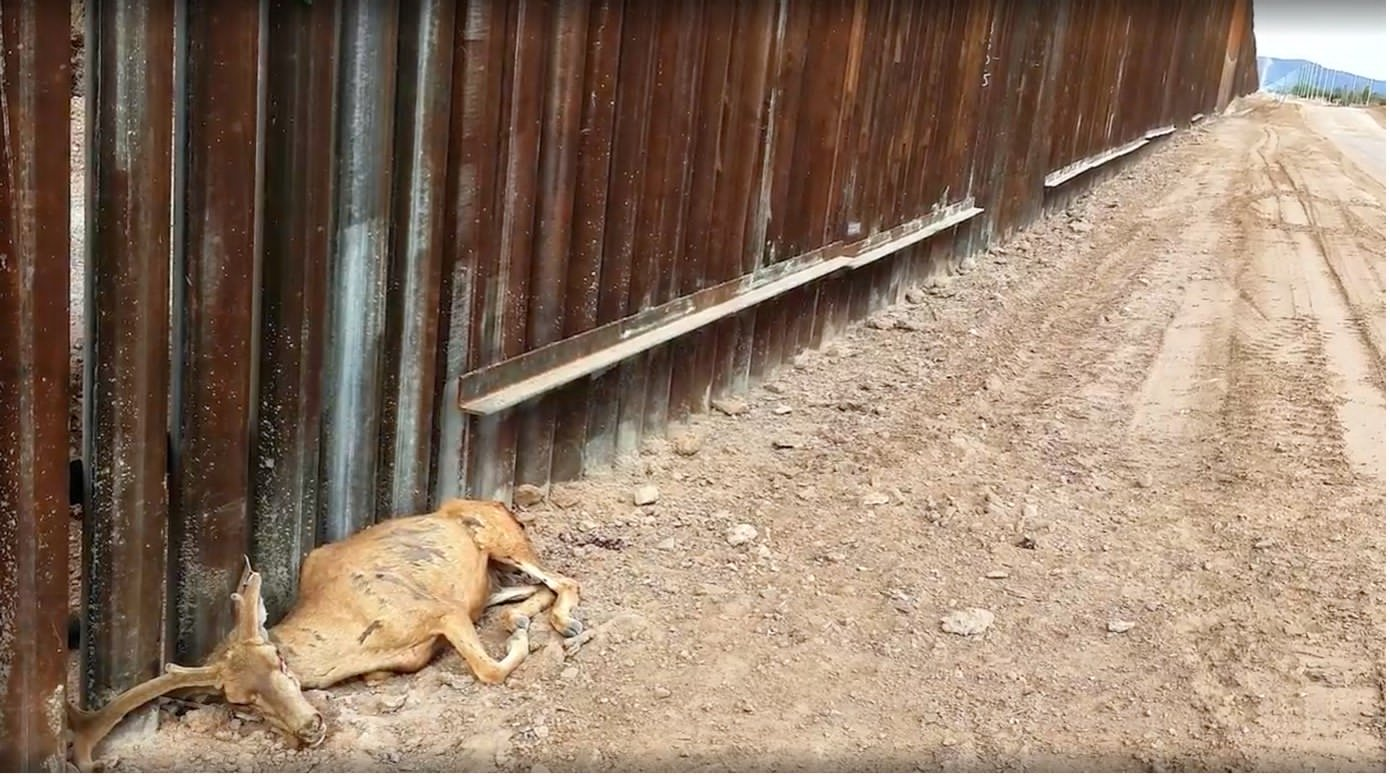

L’opera di Missika, dunque, è indirettamente eloquente della stessa cartesiana necessità occidentale (e più tardi coloniale) di incorniciare, circoscrivere e confinare in pezzetti il mondo fenomenico, da un punto di vista ora gnoseologico-scientifico, ora politico-sociale. Sostiene la tesi qui proposta l’inaspettata e involontaria lungimiranza dell’opera, evidente se la si rilegge alla luce dell’ampliamento della barriera divisiva USA/Messico promossa dell’ex Presidente USA Donald Trump. La contemporaneità delle controverse politiche estere e migratorie che lo contraddistinguono rende questo specifico confine, assieme alle aree israelo-palestinesi, il contesto par excellence di un più vasto fenomeno di fortificazione di limiti territoriali, che ha da tempo assunto una rilevante scala globale.[30] Nonostante ciò, è evidente una disparità nei contributi della letteratura accademica tra gli impatti sociali e quelli ambientali di tale barriera. Il cortometraggio The American Scar[31] prodotto da Daniel Lombroso nel 2021 interviene in questo senso e mostra la distruzione geologica dei rilievi montuosi del deserto tra i due Paesi nelle aree soggette al passaggio della barriera. Il breve documentario rimarca la già ribadita inefficacia del muro in risposta ai flussi migratori di persone[32] e insiste, piuttosto, a proposito dell’impatto sulle oltre settanta specie animali e vegetali messe a rischio dall’imposizione dell’infrastruttura divisiva sul delicato ecosistema del deserto. Tra esse, son stati proprio alcuni saguaro cactus a essere stati abbattuti – nonostante l’illegalità di questa pratica[33] – nel 2020 a causa dell’attuazione di una divisiva mentalità nazionalista. La tragica vicenda ribalta, concretizzandola, la metafora uomo-vegetali proposta da Missika e in questo stimola, ancora una volta, una lettura della Border Art come appiglio per un pensiero critico sia sulla mentalità scientifica occidentale, sia della ‘prometèa’ collocazione dell’uomo al di sopra della natura. Se entrambi, vegetali ed esseri umani, periscono in egual maniera per le tracce imposte sul terreno, si scorge, intendendo la questione in senso lato, un più profondo effetto boomerang della tecnica. Le carte geografiche, tecnologia fondamentale in epoca moderna e coloniale, non equivalgono unicamente al primo piano d’esistenza dei confini territoriali[34], ma sono presupposto stesso per la loro nascita. È così l’idea di progresso stessa a fornire il pretesto per la genesi di una traccia che assume, piuttosto, le sembianze di una ferita sul terreno e sulle persone.

Essa può, pertanto, fungere anche da simbolo di dolorose disparità a livello sociale. Ne è paradigma la celebre opera Shibboleth (2007), consistente in una crepa nel cemento della Turbine Hall della Tate Modern di Londra che, a detta dell’autrice Doris Salcedo, incarna concettualmente ogni tipo di divisione. È anche vero, tuttavia, che letture più specifiche legate alla questione migrazioni e confini possono essere suggerite e sostenute dalla presenza della rete di ferro lungo i lati interni della crepa, possibile rimando a una delle prime iconografie della Border Art: la recinzione.[35] Viene allora spontaneo accostare Shibboleth alle celebri parole della scrittrice chicana Gloria Anzaldúa, la quale scriveva: «The US/Mexico Border es una herida abierta, where the Third World grates against the First and bleeds»[36] e abilmente sintetizzava così — col bilinguismo che caratterizza la sua opera — una manifestazione locale di un più ampio fenomeno globale di distanziamento tra il Nord e un Sud del mondo.

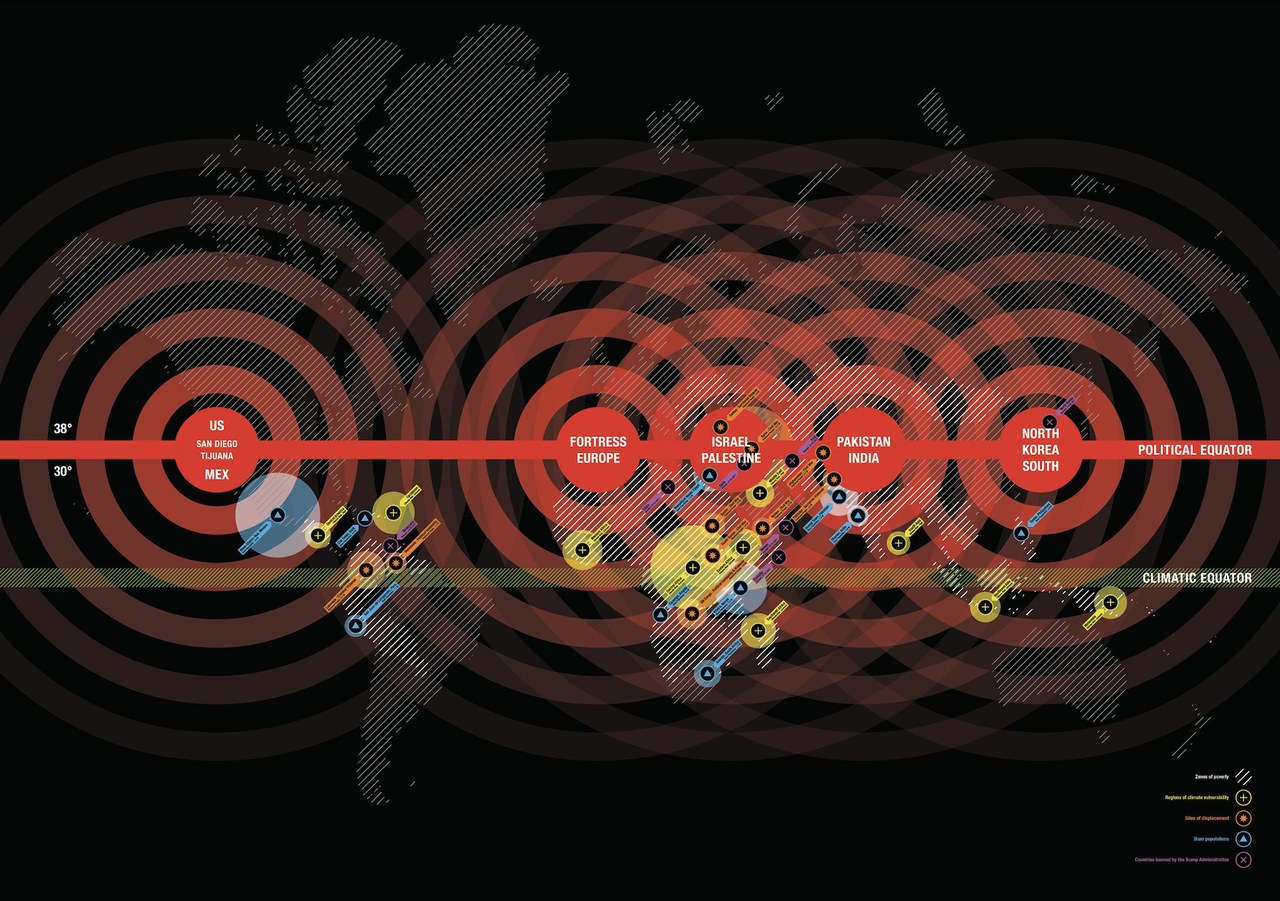

Quest’ultima trova più chiaro riscontro nel Political Equator (2020) di Fonna Forman e Teddy Cruz, riguardante la coesistenza delle più controverse frontiere al mondo lungo un unico parallelo immaginario (collocato tra il 38° e il 30° parallelo) che si fa epicentro dei passaggi e delle frizioni tra gli appaduriani ethnoscapes[37] della globalizzazione contemporanea. In sostanza, l’iconografia della traccia nella Border Art — abbia essa la forma di una crepa, di un parallelo o di una linea sulla mappa a cui si fa accenno — è indirettamente portavoce di un duale rapporto secondo il quale il progresso crea il confine e quest’ultimo contribuisce a rinforzare la stessa idea di progresso che lo ha generato in un dialogo già approfondito dai border studies.[38] Va da sé, dunque, che se il progresso tecnico-scientifico è agevolato dal confine, quest’ultimo è sostenuto in piedi dal progresso stesso, il che porta valore al privilegiato punto di osservazione assunto da questo testo per la comprensione delle dinamiche antropoceniche.

4. Tracce del passaggio

Le tracce inflitte sul terreno generano altre tracce: quelle lasciate dal movimento o, più dettagliatamente, quelle causate dagli specifici spostamenti necessari a superare le prime. Il complesso gioco di parole non è fine a sé stesso, ma sinonimo di un moto circolare stimolato dai confini. Difatti, la divisione esercitata dai confini «[…] non è semplicemente un blocco, è un reindirizzamento: ciò che viene fatto circolare non viene bloccato una volta diviso, ma rimandato indietro per essere fatto circolare nuovamente».[39] Pertanto, si innesca una forma di moto circolare secondo la quale i flussi di persone stimolano processi di fortificazione e chiusura frontaliera, i quali incrementano, a loro volta dirottandoli, i primi. Per inquadrare i confini nell’epoca antropocenica occorre, pertanto, una più ampia riflessione relativa al tema del movimento e della mobilità. Sempre Nail, dopo aver preso atto dell’incrementata frequenza degli spostamenti di beni e persone attorno al globo in epoca contemporanea, arriva a coniare il termine Kinocene, ‘epoca del movimento’. È convinzione di questo studio che la proposta possa essere saldamente sostenuta dall’alternativo punto di vista adottato della Border Art, che, in prima istanza, contribuisce a mostrarne il funzionamento e, in seconda istanza, appare anche sempre più proiettata verso un simile spirito cinetico e ontologicamente mutevole.

Per dimostrare ciò, si possono prendere come punto di partenza le tracce lasciate sul terreno dai fenomeni migratori. Questo significa insistere, ancora una volta, sull’idea di traccia, concentrandosi, però, sui segni passivi del proprio passaggio. Si pensi, ad esempio, agli accumuli delle imbarcazioni dei migranti abbandonate a Lampedusa o alla collina di salvagenti ritrovati in mare e ammassati nell’isola di Lesbo. Non a caso, ci si riferisce a entrambi come ‘cimiteri’, come a luoghi altri — eterotopie ed eterocronie di un tempo che non scorre più[40] — da nascondere alla vista di cittadini e turisti. Proprio per questo e a causa della sua riuscita spazio-visiva, questa operazione di raccolta testimonia un’inevitabile, significativa e controversa dimensione estetica dei confini. È soltanto dal 2020, infatti, che i barconi non vengono più considerati giuridicamente ‘rifiuti speciali’, ma la longeva accezione rimane indice di una corrispondenza con l’idea di ‘rifiuto umano’ in un’epoca in cui aumentano i viaggi intrapresi per l’incremento delle ineguaglianze e delle gerarchie sociali: entrambi, in sostanza, rappresentano il danno collaterale della globalizzazione.[41] Chi, un domani, vorrà e potrà scavare alla ricerca del Kinocene potrebbe, allora, scoprire stratigrafie di movimenti attraverso i confini, a meno che i rifiuti non muovano verso pratiche artistiche di riuso e intraprendano così un nuovo movimento, una nuova migrazione tra le arti[42] che porrà nuovamente in circolo le sensibilità incarnate da questi oggetti. I crocefissi di assi di legno provenienti dalle imbarcazioni, eseguiti dell’artista Kcho (Alexis Leyva Machado) e Francesco Tuccio, fanno coda a esperienze come quella dell’artista messicano Guillermo Galindo, che invece inventa, costruisce e suona strumenti musicali con gli oggetti abbandonati da chi cerca di attraversare il confine USA/Messico. Entrambe le tipologie di riuso sono proiettate nel suddetto moto circolare intrapreso dalle tracce, a differenza di operazioni che rischiano, al contrario, di ricadere nei medesimi meccanismi incornicianti d’impianto moderno e occidentale, come l’azione dell'artista Susan Harbage Page, la quale raccoglie, cataloga, etichetta ed espone i rifiuti lasciati dai migranti nel medesimo contesto frontaliero in cui opera Galindo.

Se, da un lato, si corre il rischio di interrompere il moto circolatorio del rifiuto frontaliero in progetti di più statica e distaccata contemplazione museale, è altrettanto vero che entrambe le proposte di riuso presentano ed evidenziano differenti regimi di mobilità globale. Difatti, soprattutto nei casi dei fenomeni migratori attraverso il Political Equator, si ha spesso a che fare con un metaforico moto di ascensione sociale verso condizioni di vita migliore o semplicemente più dignitose, se non proprio verso la mera sopravvivenza. Seppur con una stratificazione estremamente articolata di livelli, è la mobilità a presentarsi oggi come condizione necessaria alla maggior parte degli esseri umani, a prescindere dalla staticità della società in questione. Viviamo, d’altronde, in un’epoca in cui più beni e persone sono immersi in un flusso costante e crescente di movimento come mai prima ed è ormai noto ai più che l’insostenibile mobilità del mondo industrializzato contribuirà, in futuro, a innumerevoli migrazioni di massa per via del cambiamento climatico.

Si fa indirettamente testimonianza di questa esplosione del movimento, l’opera Da Stato a Stato di Diego Tonus, consistente in un archivio, composto da più di dieci anni di biglietti di mezzi di trasporto aerei, terrestri, acquatici e sotterranei utilizzati dall’artista. Occorre ribadire la dimensione autobiografica e personale dell’archivio poiché distanzia in termini di legittimità l’azione compiuta da Tonus rispetto a quelle di esposizione, conservazione o etichettatura delle tracce altrui. Conservato e catalogato sia online che in sei grandi cassoni di legno, l’archivio fisico suggerisce col suo stesso display un autoritratto politico dell’artista come un pallet di merce intellettuale, impacchettata e pronta per essere nuovamente disseminata attorno al globo. In questa cornice interpretativa, sebbene imperniata attorno a una riflessione sulla mobilità degli gli artisti contemporanei, l’archivio di Tonus reindirizza indirettamente l’attenzione verso una mobilità notoriamente più impattante sull’ambiente rispetto a quella dei migranti, sia in termini qualitativi, sia quantitativi. Non a caso, su ogni scatola sono specificate le tonnellate di CO2 emesso dai viaggi testimoniati all’interno di ognuna di esse, con l’aggiunta dell’indicazione dettagliata del numero di chilometri percorsi e della tipologia di mezzi adottata in un arco di tempo specifico. Infine, la pratica collezionistica di Tonus fornisce, come sottolineato altrove,[43] una nuova forma di mappatura dei confini, oramai inconcepibili come semplici linee tracciate fermamente su una mappa: un’evoluzione, in sostanza, da traccia fisica sul terreno a processo, che rende, pertanto, cristallina la dimensione mobile dei confini.

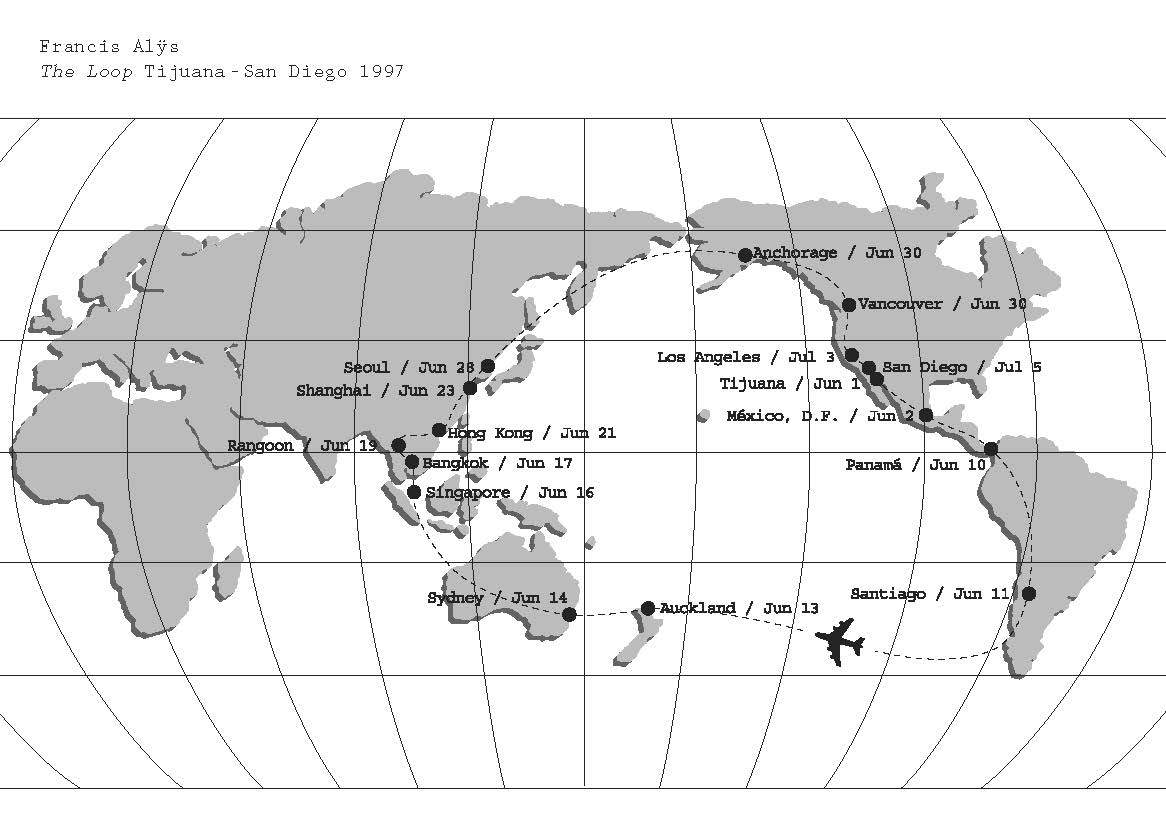

Verrebbe allora spontaneo accostare la pratica di Tonus a una paradigmatica e oramai classica performance eseguita dall’artista belga Francis Alÿs nel 1997. Per la terza edizione del festival bi-nazionale tra San Diego e Tijuana InSITE, al fine di oltrepassare il confine statunitense-messicano senza effettivamente attraversare la traccia frontaliera, l’artista ha viaggiato in aereo lungo l’emisfero Sud per poi raggiungere e risalire il continente asiatico fino a giungere a San Diego attraverso il nord America. Alÿs compie così un vastissimo anello circolare, successivamente riportato su una mappa che testimonia l’itinerario del suo viaggio e che rimodella così la traccia frontaliera nella testimonianza di un movimento percorso.

Da una parte, dunque, come suggerito da Adrien Missika e teorizzato ancora da Nail,[44] non bisogna dimenticare che i confini stessi sono da sempre entità mobili, anche in senso letterale, poiché molto meno stabili di quanto si pensi: essi sono costantemente in moto per via della morfologia dei territori che attraversano; per le rivendicazioni socio-territoriali e i mutamenti degli assetti geo-politici terrestri; per le pratiche di gestione e di mantenimento delle barriere stesse, etc. Dall’altra, ciò con cui si ha a che fare oggi, piuttosto, è un movimento ontologico del dispositivo frontaliero e della linea stessa, in quanto costantemente e contemporaneamente soggetto e oggetto di incessanti pratiche di de/rebordering, apertura e chiusura, e di una proiezione delle proprie funzioni di filtraggio all’interno o all’esterno dei territori che divide o, ancora, negli stessi processi di in/esclusione che ne garantiscono il funzionamento.[45]

5. Note conclusive

Dal percorso intrapreso, dovrebbe risultare più chiara l’intenzione di questo studio, il quale si presenta, infatti, come un invito a re-interpretare l’Antropocene a partire dal simbolo divisivo per antonomasia: il confine. Allo stato attuale, il punto di vista suggerito presenta tante lacune ancora da colmare quante sono le potenzialità future che la Border Art può offrire in questo senso. Il numero delle opere che è possibile rileggere in questa chiave è decisamente più ampio di quello consentito nello spazio di questo lavoro e gli esempi qui selezionati non equivalgono che ad alcune eloquenti esperienze che portano valore alla tesi di Nail. Nonostante ciò, non è certamente impossibile congiungere a una serie di conclusioni stimolate non tanto da una ricapitolazione delle opere qui analizzate, quanto piuttosto da un avvertimento comune alla rilettura di ognuna di esse e riguardante la necessità di un mutamento teorico-metodologico nelle scienze umane emergente nel Kinocene. Si tratta di quanto espresso, a sua volta, dal semiotico russo Jurij Lotman:

Il serpente cresce, cambia pelle. È l’esatta espressione simbolica del progresso scientifico. Per restare fedele a sé stesso, il processo di sviluppo culturale deve al momento giusto mutare bruscamente. […] La vecchia pelle sta ormai stretta e frena la crescita, anziché favorirla.[46]

I temi affrontati, infatti, provano tutti l’impossibilità di continuare a intendere la nuova epoca con le medesime categorie mentali che l’hanno generata. Occorrono piuttosto quelle che Nail definisce delle ‘kinopolitiche’,[47] politiche del movimento, laddove in questo termine questo termine egli non accenna tanto alle regolamentazioni giuridico-statali sul movimento, quanto a una vera e propria rivoluzione teorica sul nostro modo di approcciarci al pianeta. Esse danno alle discipline umanistiche la consapevolezza che dalla staticità è impossibile comprendere il mondo fenomenico e che, pertanto, la questione definitoria è essa stessa intrappolata in un loop di moto circolare dal quale sarà complicato uscire. Sebbene la stessa proposta terminologica Kinocene equivalga pur sempre a una definizione, essa implica al suo interno sia l’assenza di ogni limite sia di ogni universalità, poiché rende impossibile comprendere quando sia iniziata l’era del movimento, dal momento che quest’ultimo è una condizione necessaria e sufficiente per l’esistenza stessa dell’universo, e fa vertere così la questione verso un piano d’aumento d’intensità e frequenza. Di conseguenza, passa in secondo piano anche la necessità di decolonizzare il termine cronologicamente, poiché l’urgenza non è più quella di comprendere a chi o a quale evento sia imputabile la distruzione del pianeta, ma di concentrarsi, piuttosto, sul movimento come sinonimo di mero trasporto di cose o persone, di mobilità sociale, di trasformazione ontologica o di evoluzione. Non-Sign II pone in dubbio l’atto di chiudere il territorio e di ragionare per categorie; Missika, invece, segnala le implicazioni negative delle chiusure; così come fanno The Loop e From State to State segnalando la mutata ontologia frontaliera da linea a processo.

Così, la Border Art si fa indirettamente portavoce di un ventennio di dibattiti, fornendo un inedito e proficuo strumento per muoversi all’interno delle connessioni fenomeniche che Donna Haraway riscontra all’interno del Chtulucene.[48] Se de-finire significa porre limiti e chiudere da una parte e dall’altra qualcosa, occorre piuttosto prendere coscienza del fatto che alla base delle definizioni – che pur permangono mobili – si agita comunque un moto costante, o meglio che piuttosto che cercare di scorgere i confini anche dallo spazio, dovremmo prendere atto del nostro incessante orbitare attraverso i confini e attorno alla Terra, al fine di rivalutare il nostro rapporto con essa.

1 J. Nesselhauf, ‘Cross the Border, Mind the Gap: Humboldt, NASA, and the ‘Invention’ of the Anthropocene’, Borders in Perspective - UniGRCBS thematic issue. B/ordering the Anthropocene: Inter- and Transdisciplinary Perspectives on Nature-Culture Relations 5, 2020, pp. 10-22.

2 Per approfondimenti si rimanda all’articolo N.D., ‘China's Wall Less Great in View Space’ (September 2005), NASA, <https://www.nasa.gov/vision/space/workinginspace/great_wall.html> [Accessed 04 September 2022].

3 N. López-Gil, ‘Is it Really Possible to See the Great Wall of China from Space with a Naked Eye?’, Journal of Optometry I, 1 (July-September 2008),<https://www.journalofoptometry.org/en-is-it-really-possible-see-articulo-S1888429608700542> [Accessed 04 September 2022].

4 B. Latour, P. Weibel, Critical Zones. The Science and Politics of Landing on Earth, Cambridge, The MIT Press, 2020, p. 13.

5 Al. Amilhat Szary, ‘Walls and Border Art: The Politics of Art Display’, Journal of Borderlands Studies, V, 2 (July 2012), <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08865655.2012.687216?journalCode=rjbs20> [Accessed 02 july 2022].

6 T. Nail, ‘Forum 1: Migrant climate in the Kinocene’, Mobilities XIV, 3, (May 2019), pp. 375-380, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17450101.2019.1609200> [Accessed 05 May 2022].

7 J. Schimanski, S. F. Wolfe, Border Aesthetics. Concepts and Intersections, New York, Berghan Books, 2017.

8 E. Ganivet, Border Wall Aesthetics. Artworks in Border Spaces, Bielefeld, Transcript Verlag, 2019.

9 T. Nail, ‘Forum 1: Migrant climate in the Kinocene’, Mobilities, 14, 3, 2019, pp. 375-380.

10 P. J. Crutzen, E. F. Stoermer, ‘The Anthropocene. How Can We Live in a World Where There Is No Nature Without People?’, in L. Robin, S. Sörlin, P. Warde (eds.), The Future of Nature. Documents of Global Change, New Haven, Yale University Press, 2013, pp. 479-490.

11 S. Mentz, Break Up the Anthropocene, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2019.

12 C. Hallé, A.S. Milon, ‘The infinity of the Anthropocene: a (hi)story with a thousand names’, in B. LATOUR, P. WEIBEL (eds.), Critical Zones. The Science and Politics of Landing on Earth, Cambridge, The MIT Press, 2020, p. 13.

13 Si è scelto di adottare il trattino dopo de al fine di enfatizzare l’accezione latina del lemma e dei suoi derivati. D’ora in poi, pertanto, nel testo si leggeranno termini come de-finizione, de-finitoria, de-finire e de-limitazione.

14 C. Hamilton, C. Bonneuil, F. Gemenne, The Anthropocene and the Global Environmental Crisis: Rethinking Modernity In A New Epoch, Abingdon, Routledge, 2015.

15 J. W. Moore, ‘The Capitalocene, Part I: on the nature and origins of our ecological crisis’, The Journal of Peasant Studies XLIV, 3, 2017, < https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2016.1235036> [Accessed 02 July 2022].

16 G. Di Chiro, ‘Welcome to the White (M)Anthropocene? A feminist-environmentalist critique’, in S. MacGregor (edited by), Routledge Handbook of Gender and Environment, London/New York, Routledge, 2017, pp. 487- 505.

17 N. Mirzoeff, ‘It’s not the Anthropocene, it’s the white supremacy scene; or, the geological color line’, in R. Grusin (ed.), After Extinction, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2018, pp.123–149.

18 Anthropos.

19 D. Schlosberg, L. B. Collins, ‘From environmental to climate justice: climate change and the discourse of environmental justice’, WIREs Climate Change, V, 3 (May/June 2014), pp. 1-16.

20 H. Davis, Z. Todd, ‘On the Importance of a Date, or Decolonizing the Anthropocene’, ACME: An International Journal for Critical Geographies XVI, 4, 2017, p. 763.

21 S.L. Lewis, M. A. Maslin, ‘A transparent framework for defining the Anthropocene Epoch’ II, 2, (May 2015), https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2053019615588792 [Accessed 10 July 2022]

22 A.L. Amilhat Szary, ‘Framing/Unframing Space: But Where Is the Frame? “Border Art” as a Vehicle to Think Inclusion’, Poysèmes Revue d’études intertextuelles et intermédiales 28, 2022, pp. 1-17.

23 Ivi, pp. 4-5.

24 A.L. Amilhat Szary, ‘The Geopolitical Meaning of a Contemporary Visual Arts Upsurge on the Canada-US Border’, International Journal. Canada after 9/11, LXVII, 4, (Autumn 2012), pp. 951-962.

25 P. Kuenker, ‘One hundred years of peace: Memory and rhetoric on the United States/Canadian border, 1920–1933’, Hemisphere: Visual Cultures of the Americas, IV, 1, 2011.

26 A. Appadurai, Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996.

27V. Normand, ‘In the Planetarium: The Modern Museum on the Anthropocenic Stage’, in H. Davis, E. Turpin (edited by), Art in the Anthropocene: Encounters Among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies, London, Open Humanities Press, 2015, pp. 63-78.

28 Su questa linea muove il progetto Archeoplastica, ideato e fondato da Enzo Suma nel 2018 e sostenuto da oltre 250 donatori. Segue alla raccolta lungo le spiagge di reperti di plastica di diversi decenni d’età una ricostruzione storica dell’oggetto, delle sue origini e delle sue funzioni al fine di poter esporre le tracce del nostro futuro. Si rimanda al sito dell’iniziativa:

29 V. I., Vernadskij, La biosfera e la noosfera/Vladimir Ivanovič Vernadskij, in D. Fais (a cura di), Palermo, Sellerio, 1999.

30 É. Vallet, Borders, fences and walls: state of insecurity?, Farnham, Ashgate, 2014.

31 Per visionare il film: <https://vimeo.com/743497945?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=21087649 [Accessed 12 July 2022].

32 M. Dear, Why Walls Won't Work: Repairing the US-Mexico Divide, New York, Oxford University Press, 2013.

33 M. Hennessy-Fiske, It’s illegal to destroy saguaro cactuses. So why are they being removed for Trump’s border wall?,

34 A. L. Amilhat Szary, ‘Natures of Borders: from Historical to Prospective Epistemologies’, in M. Ramutsindela (ed.), Cartographies of Nature: How Nature Conservation Animates Borders, New Castle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014, p. 35.

35 C. Fox, The Fence and the River. Culture and Politics at the U.S.-Mexico Border, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1999.

36 G. Anzaldúa, Borderlands. La Frontera. The New Mestiza, San Francisco, Aunt Lute Books, 1987, p. 3.

37 A. Appadurai, Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996.

38 S. Mezzadra, B. Neilson, Border as Method or the Multiplication of Labor, Durham, Duke University Press, 2013, 1996.

39 T. Nail, ‘Confini Mobili’, Pólemos: Materiali di filosofia e critica sociale, 2 (december 2018), p. 167.

40 M. Foucault, Utopie Eterotopie, [1984], trad. it. di A. Moscati, Napoli, Edizioni Cronopio, 2006.

41 E. Pulitano, Mediterranean ARTivism. Art, Activism, and Migration in Europe, London, Palgrave Macmillan Cham, 2022, p. 107.

42 Si veda a questo proposito: G. Bacci, Confini. Viaggi nell’Arte Contemporanea, Milano, PostMedia Books, 2022; G. Bacci, ‘Arti migranti. Uno sguardo a partire dal tema della barca’, Studi di Memofonte. Rivista on-line semestrale 24, 2020, pp. 245-284 e T. Nail, ‘The Migrant Image’, in B. DROGAMACI, B. MERSMANN (eds.), Handbook of Art and Global Migration, Berlin, De Gruyter, 2019, pp. 54-69.

43 A. Masala, ‘Map Costruens e Map Destruens: usi alternativi, sovvertimenti e risemantizzazioni delle carte geografiche nella Border Art’, in E. CICALÒ, V. MENCHETELLI, M. VALENTINO (a cura di), Linguaggi Grafici - MAPPE, Alghero, PUBLICA, 2021, pp. 870-898.

44 T. Nail, ‘Kinopolitics: borders in motion’, in R. BRAIDOTTI, S. BIGNALL (ed.), Posthuman Ecologies: Complexity and Process after Deleuze, New York, Rowman & Littlefield Publishers, 2018, pp. 189-203.

45 A. L. Amilhat Szary, F. Giraut, Borderities and the Politics of Contemporary Mobile Borders, London, Palgrave Macmillan, 2015.

46J.M. Lotman, Ne-memuary [Non-memorie] [1994] in ID., Lotmanovskij sbornik I [Miscellanea lotmaniana 1], Moskva, Izdatel‟stvo “IC – Garant”, 1994, p. 49; J.M. Lotman, Ne-memuary [Non-memorie] [1994], trad. it di S. Burini e A. Niero, Non-memorie, Interlinea, Novara, 2001, p. 86.

47 T. Nail, ‘Forum 1: Migrant climate in the Kinocene’, Mobilities, 14, 3, 2019, pp. 375-380.

48 D. Haraway, ‘Anthropocene, ‘Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin’, Environmental Humanities, VI, 1, 2015, pp. 159–165.