Le immagini, per gli artigiani di parole, sono informatori indisciplinati e invadenti, assistenti di palco efficienti, ma che se non li tieni al loro posto minacciano di rubarti la scena. Le fotografie, per gli scrittori, sono stanze da attraversare senza fermarsi, ascensori in cui è vietato sedersi, per non restarci intrappolati.[1]

Così scriveva Michele Smargiassi alcuni anni or sono nel suo blog, sottolineando come gli autori di narrativa, nutrendo la presunzione del primato della parola sull’immagine, si pongano in atteggiamento competitivo nei confronti della fotografia. Dopo aver rilevato che la maggior parte degli autori non vede l’immagine, ma vede solo attraverso l’immagine, e cerca quindi di andare oltre la foto per individuarne significati reconditi che solo la parola sarebbe in grado di cogliere, Smargiassi concludeva: «Questi scrittori si tuffano nell’immagine fotografica dando una spallata brutale al fotografo».[2] Se questo è l’atteggiamento più comune dei romanzieri nei confronti della fotografia (e lo dimostrerebbe la famosa – per non dire famigerata – affermazione di William Saroyan secondo cui una foto vale più di mille parole solo a patto che qualcuno le pronunci) va tuttavia rilevato che nel corso del tempo molti scrittori hanno posto al centro dei loro romanzi, in funzione squisitamente metanarrativa, figure di fotografi, ovvero hanno usato la fotografia come mise en abyme non solo del testo, ma della stessa scrittura.

Già nel 1851, neppure una dozzina d’anni dopo quel 1839 che vide il riconoscimento ufficiale della dagherrotipia da parte del governo francese, negli Stati Uniti, Nathaniel Hawthorne, affidando a un dagherrotipista, Holgrave, lo scioglimento del mistero al centro del suo romanzo The House of the Seven Gables (La casa dei sette abbaini), riconosceva l’importanza della fotografia, ancora guardata con diffidenza dai suoi contemporanei, incerti se considerarla un manufatto scientifico, prodigioso, ma non equiparabile a opera d’arte, o una magia perturbante, se non, addirittura, una stregoneria. Hawthorne, invece, omologava paradossalmente alla propria arte il lavoro del dagherrotipista, per lo più praticato da individui privi di cultura e conoscenze tecniche e, secondo Nadar «alla portata dell’ultimo imbecille e dei falliti di tutte le carriere».[3] In tal modo, l’autore americano dimostrava non solo di comprendere le potenzialità del mezzo fotografico, ma anche di intuire, al pari del grande fotografo francese suo contemporaneo, la necessità di un talento innato, non dissimile da quello dello scrittore, per esercitare al meglio questa pratica così umile e bistrattata. L’attitudine di Holgrave nei confronti del proprio mestiere – «Faccio quadri con la luce del sole»,[4] spiega alla giovane Phoebe che gli chiede quale sia il suo lavoro – sembra riflettersi, infatti, in un altro pronunciamento di Nadar, di sei anni posteriore al romanzo di Hawthorne:

Non s’impara né il senso della luce, né la valutazione artistica degli effetti prodotti dalle luci diverse e combinate, quella intuizione che ti mette in comunione con il modello e te lo fa giudicare e ti guida verso le sue abitudini, le sue idee, il suo carattere.[5]

Arrivato alla fotografia dopo essere stato maestro, commesso, redattore di un giornale locale, rappresentante di commercio, commissario di bordo su un piroscafo e persino dentista e praticante di mesmerismo – Holgrave, che ha solo ventidue anni, non ritiene neppure la dagherrotipia un’occupazione definitiva. «Nella luce chiara e semplice del giorno vi è un intuito meraviglioso», afferma, quasi facendo eco a Nadar.

Mentre noi le attribuiamo il merito di tracciare solo la superficie, essa in effetti evidenzia il lato segreto del carattere con una onestà di cui nessun pittore avrebbe il coraggio, anche se riuscisse a scoprirlo. Nel mio umile ramo artistico non vi è, per lo meno, adulazione.[6]

La vicenda di Hawthorne riproduce a livello narrativo i chiaroscuri della fotografia, attraverso un continuo gioco di luci e ombre, mentre la segregazione del dagherrotipista nella camera oscura rimanda al lavoro non meno solitario del romanziere. Carol Schloss ha scritto che

i fotografi sono serviti agli scrittori come narratori del reale, incarnando i poteri creativi nel modo più letterale, ovvero, svelando le dinamiche della visione, sottolineando che i metodi di lavoro, i modi di ottenere accesso visuale al mondo, di relazionarsi con i soggetti, costituiscono una dimensione dell’arte tanto sostanziale – e costitutiva – quanto le qualità formali che si definiscono comunemente tradizione estetica.[7]

L’enigma di The House of the Seven Gables ruota attorno al confronto tra un ritratto fotografico e uno pittorico; la sua soluzione è da ultimo demandata, non a caso, a un’immagine fotografica. Se è vero che «la capacità del mezzo di rivelare le caratteristiche latenti delle cose è la constatazione precisa e sintetica a cui giunge il giovane Holgrave mettendo a confronto i risultati emersi dalle sue lastre dagherrotipiche con le qualità evidenti, ma di superficie, dell’originario esemplare ritenuto naturale»,[8] questo accade perché l’immagine fotografica è percepita come più vera del vero, più reale della stessa persona ritratta. Che l’assoluta verosimiglianza unita al sapiente gioco di luci faccia del dagherrotipo la quintessenza del reale è dimostrato dalla mancanza di ‘effetti speciali’ legati alla fotografia nel romanzo hawthorniano: a differenza di quanto spesso accade ai ritratti pittorici nei suoi racconti, i dagherrotipi di Holgrave non si animano. Basta osservarli con attenzione per arrivare alla verità, al fondo del mistero (che è anche il fondo dell’animo umano). Basta, in altre parole, leggerli: la scrittura di luce è talmente aderente al reale da rendere inutile, quando non impossibile, la trasformazione, «perché la fotografia è la persona, non è solo la sua immagine».[9]

Visi da leggere, dunque, come vere scritture. A differenza di quanto accade per il ritratto pittorico, che suggerisce interpretazioni del volto umano, legate ai personali codici sentimentali e percettivi di chi osserva, quello fotografico si pone come un’autentica scrittura, da decifrare e decodificare, secondo un alfabeto tanto tecnico e razionale quanto intuitivo. Così, se a una prima visione, nel romanzo di Hawthorne, la giovane Phoebe scambia il soggetto del dagherrotipo mostratole da Holgrave per l’arcigno antenato il cui ritratto a olio è appeso nel salotto di casa Pynchon, il dagherrotipista, sottolineando le differenze tra la pittura e l’immagine fotografica, non solo le fa comprendere il suo errore, ma le insegna (e con lei insegna ai lettori) come leggere le storie «raccontate dal sole».

«Se lo aveste osservato un po’ più a lungo avreste notato altre differenze», disse Holgrave, ridendo, eppure con visibile aria sorpresa. «Posso assicurarvi che si tratta di un viso moderno e in cui probabilmente vi imbatterete. Ora, per quello che ne so […] l’originale ha una fisionomia estremamente piacevole, indice di benignità, franchezza, umore allegro e altre encomiabili qualità del genere. Il sole, come vedete, ci racconta una storia ben diversa e, dopo aver tentato una mezza dozzina di volte, non ho trovato ancora il verso di fargli cambiare idea. Qui abbiamo l’uomo, astuto, insidioso, duro, imperioso e, a un tempo, freddo come il ghiaccio. Guardate l’occhio? Vi andrebbe di trovarvi alla sua mercé? Quella bocca! Vi potrebbe mai spuntare un sorriso?»[10]

Il sole non mente: racconta l’uomo così com’è. Il pittore può cambiare i connotati del suo soggetto, e con ciò trasformarne l’identità, edulcorarne i tratti inquietanti o enfatizzarne gli aspetti autorevoli. Il fotografo, invece, non fa che registrare ciò che vede la macchina. In The House of the Seven Gables si rende per la prima volta manifesto quanto ha notato Claudio Marra in merito al diverso rapporto di fotografia e pittura con il reale, il loro proporre «due logiche differenti di fare arte: una logica di connessione e di relazione diretta per la fotografia e una logica di traduzione simbolica per la pittura».[11] Mentre il ritratto dell’antenato puritano, con il suo piglio severo e respingente, rimandando alle leggende sorte intorno alla sua tragica fine, traduce simbolicamente l’umana inquietudine di fronte alla morte, il dagherrotipo del giudice stabilisce una relazione di connessione diretta con il proprio soggetto, la cui intima, sgradevole, natura, viene messa a nudo senza artifici di sorta. Il volto del giudice è, in effetti, un testo che, per dirla con Kracauer, la fotografia può solo commentare,[12] aprendo un dialogo che, per chi la osserva, nasce dall’illusione di essere guardati dal soggetto che si guarda. Così Holgrave, mostrando il dagherrotipo a Phoebe, può lanciarsi in una serie di illazioni sullo sguardo glaciale del giudice, sulla sua bocca che non si può immaginare schiudersi in un sorriso; e Phoebe, di rimando, arriva ad augurarsi di non dover mai più vedere quel ritratto, quasi temesse d’imbattersi nuovamente nel «fantasma di un contatto di fusione privilegiato con il personaggio presente nell’immagine» o, al contempo, avvertisse confusamente «il fascino di un segreto su se stessa di cui lo sguardo fotografato […] sarebbe detentore».[13]

Ho già notato altrove come nel romanzo di Hawthorne, di fronte al dagherrotipo del giudice si incontrino (e combinino) tutt’e tre le modalità in cui la scienza interpreta lo sguardo secondo Roland Barthes: in termini di informazione, relazione e possesso.[14] Qui mi preme piuttosto rilevare come sulle pagine di Hawthorne, nel raffronto tra il dipinto dell’antenato puritano e il dagherrotipo del giudice, trovino immediato riscontro narrativo e figurativo le parole di Susan Sontag, secondo cui

«mentre un quadro, anche se rispetta criteri fotografici, della rassomiglianza, non fa mai nulla più che enunciare un’interpretazione, una fotografia non fa mai niente di meno che registrare un’emanazione […], un’orma materiale del suo soggetto, come un quadro non è mai in grado di fare».[15] Non per caso, la soluzione del mistero verrà da un’altra fotografia: quella che Holgrave scatta al giudice defunto, vera e propria «istantanea di una dinamica interrotta artificialmente cui lo spettatore è chiamato a restituire il passato e il futuro».[16] Se nel primo dagherrotipo, per dirla con Barthes, «lo sguardo […] agisce come l’organo stesso della verità: il suo spazio di azione si situa al di là dell’apparenza: implica comunque che questo al di là esista, che quanto è percepito (guardato) sia più vero di quanto semplicemente si offre alla vista»,[17] nel ritratto funebre la verità si situa letteralmente in ‘un al di là’ che va ben oltre l’apparenza, nella rappresentazione della stessa morte.

Bisognerà attendere la fine del XX secolo e l’inizio del XXI, con Patrick Modiano, per ritrovare un uso consapevole della luce (e delle ombre) ovvero una scrittura fotografica, che possa paragonarsi a quella di Hawthorne, unita a una capacità – anch’essa, si direbbe, hawthorniana – di tradurre in parole i diversi gradi di esposizione degli oggetti alla luce, con il risultato di creare un mondo di ‘apparenze’ che si snodano lungo l’intera gamma dei grigi: latenze, dissolvenze, espressioni fugaci, ma anche bagliori improvvisi, scie di luce che per un attimo rischiarano esistenze nebulose. Se si accetta l’idea di John Berger secondo cui la fotografia è in primo luogo una citazione di apparenze,[18] nessuna scrittura appare più fotografica di quella di Modiano. Quando Hawthorne e Modiano tematizzano la fotografia (si vedano, per il francese, romanzi come Dimanches d’août o, soprattutto, Chien de Printemps) è l’apparenza del reale che riproducono, ovvero, per dirla con Berger, «la conferma più ampia dell’esserci del mondo [che] continuamente propone e conferma il nostro rapporto con quell’esserci, che alimenta il nostro senso dell’Esistente».[19] Si tratta, per citare ancora Berger, di una citazione della reciprocità tra visione e vita organica, entrambe dipendenti dalla luce.[20] Come le migliori fotografie, la loro scrittura «suscita di continuo l’aspettativa di un senso ulteriore»,[21] spingendoci a cercare «la rivelazione con gli occhi».[22]

Al contrario, nel celebre racconto di Henry James The Friends of Friends (Gli amici degli amici, 1895) è la componente fantasmatica della fotografia a essere posta in evidenza, funzionando, secondo una felice intuizione di Remo Ceserani, come attivatore di un sistema semantico. Ceserani stesso ha dimostrato con efficacia la validità dei suoi presupposti in un’approfondita analisi del racconto:[23] qui ci limiteremo a esaminare in che modo il ricorso al ritratto fotografico catalizzi una serie di elementi narrativi, tematici e strutturali, tali da suggerire – e poi creare - una dimensione fantasmatica. Storia molto sui generis di un triangolo amoroso, The Friends of Friends si sviluppa attorno al desiderio della donna che racconta la vicenda di organizzare un incontro tra un’amica e il fidanzato, che per strani giochi del caso non sono mai riusciti a conoscersi, ma che sembrano avere molti punti in comune, essendo stati entrambi testimoni di perturbanti apparizioni fantasmatiche e avendo tutt’e due in odio la fotografia. Questo rifiuto di farsi ritrarre apre la strada a una serie di possibili implicazioni. In primo luogo, se si ricorda che, ai tempi di James, gli studi etnologici conoscono grande popolarità anche grazie all’ausilio, in funzione documentaristica, della fotografia, la fobia dei due personaggi non può non ricordare l’atteggiamento di quelle popolazioni native che rifiutavano categoricamente di essere fotografate, convinte che la macchina rubasse loro l’anima, imprigionandone l’immagine. Nella scrittura di James, a questa attitudine rimanda la stessa espressione «to take a photograph» («prendere una fotografia») che, a differenza dell’italiano «fare una fotografia», implica il concetto dell’appropriazione: «si dice che i fotografi “prendono” l’immagine di una persona proprio perché si ritiene naturalmente che le nostre immagini ci appartengano».[24] «Erano […] le uniche persone di cui fossi a conoscenza che non erano mai state “prese” e che erano irriducibilmente contrarie a permetterlo», spiega la narratrice di James.[25] Tuttavia, nel racconto, mentre l’uomo cede alla richiesta della fidanzata, che minaccia di non sposarlo se non avrà una sua foto, l’amica rifiuta categoricamente di farsi ritrarre, per «un partito preso, un entêtement, un voto: sarebbe vissuta e morta senza essere fotografata».[26] Osserva, però, con tanta attenzione la foto dell’uomo, da spingere la narratrice a combinarle un incontro con lui, a casa sua. La reazione dell’amica che, pur accettando l’invito, si fa pensierosa e sembra lievemente impallidire, lascia intuire come, nella fotografia, ella abbia riconosciuto qualcosa di inquietante. L’osservazione di un volto, in fotografia, ci rimanda implacabilmente a noi stessi, a domandarci il significato di quello sguardo, la nostra relazione con quegli occhi. Non solo il ritratto fotografico è abitato dalla presenza dell’altro, ma la nostra stessa immagine, la nostra stessa apparenza per l’altro, «è interrogata a partire dall’apparenza di un altro, in un effetto-specchio, fino al collasso».[27] Nel racconto, il tanto posticipato incontro tra i due spregiatori della fotografia avviene solo dopo la morte della donna, che appare all’uomo, a casa sua, la sera stessa del suo decesso. Se dapprima era l’uomo, nel ritratto, a essere soltanto un’apparenza su supporto cartaceo, ora è la donna a essere un’apparizione: si enfatizza così, una volta di più, la comune natura fantasmatica dei due soggetti.

Per meglio comprendere la fantasmatizzazione della fotografia operata da James, giova rifarsi alla speculazione dello psicanalista francese Serge Tisseron, secondo cui l’immagine fotografica non nasce come sostituto di un oggetto assente, per suscitarne nostalgicamente la presenza, bensì rappresenta la messa in scena di un «fantasma depressivo», ovvero,

una realtà psichica risultante dalla prima separazione con il primo oggetto d’amore, la madre […] riattivata in tutte le situazioni intense di separazione, che si tratti di separazione da una persona cara o da un luogo o anche da uno stato psichico esaltante.[28]

In questo senso, la vertigine provata di fronte al ritratto fotografico sarebbe uno choc da riconoscimento, o un senso di déjà-vu, l’individuazione inconscia «della prima immagine in cui crediamo di riconoscerci appena i nostri occhi si abituano poco a poco ad adattare il volto che si china sulla nostra culla».[29] Di fronte al ritratto dell’uomo che tanto le somiglia dal punto di vista psichico ed emozionale, l’amica della narratrice jamesiana sperimenta l’ambiguità della fotografia come falso luogo di riconoscimento e, di conseguenza, autentico luogo di alienazione. Ma non basta: l’ambiguità dell’esperienza è enfatizzata dalla condivisione che, lungi dal dare luogo a una comune reazione nelle due amiche che osservano insieme la foto, genera nell’una quello che si identificherà con un moto di gelosia; nell’altra, un senso perturbante di vicinanza con il soggetto ritratto. Di qui in avanti, il racconto di James si fa messa in scena narrativa dell’idea barthesiana secondo cui la fotografia

crea l’inconcepibile confusione tra realtà (“Ciò che è stato”) e verità (É esattamente questo”); […] diventa al tempo stesso constatativa ed esclamativa; […] porta l’effigie a quel punto di follia in cui l’affetto […] è garante dell’essere.[30]

Se per la narratrice “Ciò che è stato” e “È esattamente questo” si equivalgono nel ritratto del fidanzato, e il suo apprezzamento della foto è puramente constatativo, per la sua amica realtà e verità si confondono, alla constatazione subentra l’esclamazione (al punto che la donna gira la foto, quasi a voler trovare sul retro una conferma delle sue percezioni o la chiave del mistero che la lega a quell’individuo mai conosciuto). Per entrambe, la contemplazione condivisa sarà foriera di gesti folli, o comunque non del tutto razionalizzabili. Da un lato, in un impeto di gelosia, la narratrice manderà all’aria con una menzogna l’incontro da lei organizzato tra i due sensitivi; dall’altro lato, l’amica si spingerà fino a visitare l’uomo (il cui indirizzo ha trovato, non per caso, sul retro della fotografia) in veste di fantasma. In quest’ultimo episodio, che porta alla rottura del fidanzamento tra la narratrice e l’uomo del ritratto, la fotografia, «una nuova forma di allucinazione», «si avvicina […] effettivamente alla follia, raggiunge la ‘verità folle».[31] Racconta, dunque, la narratrice, quasi facendo violenza a se stessa:

[…] una settimana prima delle nostre nozze, tre settimane dopo la sua morte, capii fin nel mio intimo che avevo qualcosa di molto serio da affrontare e che, se dovevo fare questo sforzo, dovevo farlo subito, prima che trascorresse un’altra ora. La mia inestinguibile gelosia, questa era la maschera della Medusa. Non era morta con la morte di lei, le era lividamente sopravvissuta, ed era alimentata da sospetti inesprimibili.[32]

Posto di fronte alla scelta tra la donna reale e il fantasma, con cui la fidanzata lo accusa di intrattenersi ogni notte, l’uomo mette in dubbio la sanità mentale della futura moglie, si rifugia nel sarcasmo, ma non prova neppure a convincerla di essere in errore. Sei anni più tardi, di fronte alla notizia della morte di lui, la narratrice commenta:

Fu un evento improvviso, mai adeguatamente spiegato […] in cui lessi chiaramente una deliberata intenzione, il segno di una volontà segreta. Fu la conseguenza di una prolungata necessità, di un inestinguibile desiderio. Per spiegare ciò che intendo dire, fu la risposta a una voce irresistibile che lo chiamava.[33]

Ciò che contraddistingue il racconto di James da altri prodotti coevi di ispirazione fotografica è l’abilità con cui l’autore sfrutta a livello tematico la fotografia come metafora della vita psichica e, al contempo, ne sottolinea sul piano linguistico e semantico la continuità metonimica con l’inconscio. Ma non basta. James crea una storia inserendo la fotografia, un prodigio che conserva l’apparenza di ciò che è assente, in un universo di apparenze più o meno presenti: in altre parole, conferisce significato alle apparenze, annettendo loro uno sviluppo, uno svolgimento, una durata (che va addirittura oltre la vita umana). L’ambiguità costitutiva della fotografia produce l’ambiguità del testo. «Tutte le fotografie sono ambigue», ha scritto John Berger. «Tutte sono estratte da una continuità. Se l’evento è pubblico, questa continuità è la Storia; se è personale, la continuità troncata è la storia di una vita».[34] La discontinuità tra l’attimo della posa e quello della visione, ma anche la rottura della durata nella storia personale provocata dal ritratto fotografico, amplificano le ambiguità testuali.

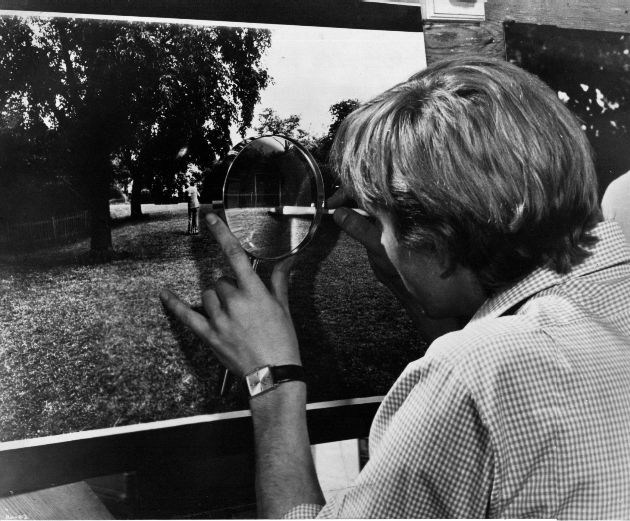

L’esempio più eclatante della discontinuità alla base dell’ambiguità fotografica è il racconto Las babas del diablo (Le bave del diavolo) di Julio Cortázar, portato sullo schermo da Michelangelo Antonioni nel celeberrimo film Blow up.

Tuttavia, anche se nel film, come ha notato Philippe Dubois, si manifesta in maniera più efficace lo scarto temporale alla base del dispositivo fotografico,[35] è nella tessitura del racconto, nella sua stessa scrittura, che la rottura della continuità appare più evidente. Ho già scritto altrove sul rapporto tra testo narrativo e adattamento cinematografico, dilungandomi anche sulla ‘fotograficità’ del dettato di Cortázar:[36] qui mi basta rilevare come lo scrittore argentino traduca in frasi disconnesse la faglia temporale tra scatto e visione, saltando da una persona verbale all’altra, dal singolare al plurale, dall’io al tu all’egli nel giro di poche righe, enfatizzando con ciò come non esistano parole o tecniche per tradurre lo scarto tra realtà e rappresentazione, la differenza tra ciò che l’occhio vede, ciò che il mirino inquadra e quanto lo sviluppo rileva e la stampa fissa sulla carta. L’esperienza che narra Roberto Michel, il protagonista del racconto, oscilla tra questi poli, fintanto che la visione contenuta nel mirino all’atto dello scatto e quella recuperata attraverso molteplici ingrandimenti, «lungi dall’avvicinare l’immagine al reale, ogni volta separano, allontanano ancora di più le due “realtà”».[37] La scrittura rende ragione di questo scollamento, in un «vacillamento generalizzato: del reale, dell’immaginario, del rapporto che il soggetto intrattiene con l’uno e con l’altro»,[38] fino a un’inversione di ruoli: i soggetti fotografati si animano, e vanno verso il loro futuro; il fotografo, «prigioniero di un altro tempo, di una stanza e di un quinto piano»[39], si accorge di essere soltanto «la lente del [suo] obiettivo, qualcosa di rigido, incapace di intervento»[40]. Simile a certi scrittori immaginati da Stephen King, imprigionati nella rete perturbante ordita dalle loro stesse creature fittizie, Michel, con la sua inquietante (dis)avventura pare metaforizzare non solo l’impossibilità di colmare lo scarto tra lo scatto e la visione finale, ma anche, a livello squisitamente metanarrativo, l’autore fantastico (quale lo stesso Cortázar) nel suo rapporto con le proprie creazioni. Si legga, a questo proposito, quanto scriveva Luigi Ghirri sul rapporto tra fotografia e fantastico:

Roger Caillois dice che il fiabesco è un universo meraviglioso che si affianca al mondo reale senza sconvolgerlo e senza distruggerne la coerenza. Il fantastico, invece, rivela uno scandalo, una lacerazione, una irruzione insolita, quasi insopportabile nel mondo reale. […] è proprio all’interno di questa mutazione, passaggio dal mondo del fiabesco a quello del fantastico, che si può spiegare l’aria di inquietante tranquillità che abita luoghi e paesaggi, che sembrano essere abitati di nuovo dal mistero e dai segreti che ancora possiedono, sapendo alla fine che quello che ci è dato di conoscere, raccontare, rappresentare non è che una piccola smagliatura sulla superficie delle cose […].[41]

La dannazione di Michel (come degli scrittori di King cui si faceva cenno più sopra) nasce proprio dal voler allargare quella «piccola smagliatura», ingrandirla fino al limite del possibile, per scoprire l’inquietudine al cuore di quella «tranquillità» di cui parla Ghirri, e svelare segreti che si rifiutano alla rivelazione. D’altro canto, esercitare a fondo l’atto predatorio della fotografia (o della scrittura) può portare alla perversione della fotografa protagonista del racconto di Michel Tournier Les souaires de Veronique (I sudari di Veronica) che finisce per annientare il proprio modello, fissandone i contorni corporei su tela, per l’eternità, in un’abietta Sindone pagana. «La morte mi interessa»,[42] spiega Veronique. E morte è ciò che offre, infine, al suo modello, attraverso esperimenti di «fotografia diretta», a contatto, ottenuta senza fotocamera, senza pellicola e senza ingranditore, immergendo il disgraziato in un bagno rivelatore e facendolo poi sdraiare su carta fotografica, dapprima, e su tela di lino, poi, fino a procurargli eritemi tossici letali su tutto il corpo. Il risultato è raccapricciante: le «dermografie» di Veronique, destinate, nelle sue intenzioni, a «mettere in soffitta la fotografia tradizionale»,[43] appaiono come «una serie di pelli umane […] scorticate ed esibite lì come altrettanti trofei barbari».[44] I suoi sudari diabolici sono l’estrema raffigurazione della perdizione dell’artista che vuole farsi creatore, tema molto caro alla narrativa gotico-fantastica, che spesso lo utilizza anche in chiave metanarrativa (lo scrittore che si danna per eccesso di conoscenza).

Apparentemente opposta a quella di Veronique è la posizione nei confronti dei propri modelli di Brita, la fotografa che ritrae solo scrittori, protagonista del romanzo Mao II di Don DeLillo. Brita insegue in giro per il mondo romanzieri, poeti, commediografi, per farne «una documentazione planetaria […] una forma di conoscenza e memoria»,[45] costituita da foto «che non siano invadenti, anzi che siano timide piuttosto. Come un work in progress».[46]

Ottenuto il permesso di fotografare un autore di culto, che da tempo si è isolato dal mondo e vive nel segreto più assoluto, Brita ingaggia con lui un rapporto dialettico in cui i due artisti sembrano corrispondersi in maniera speculare. Se «lo scrittore che si rifiuta di mostrare la faccia invade un territorio sacro: usa gli stessi espedienti di Dio»,[47] Brita, interponendo l’obiettivo tra sé e il suo soggetto, ne ricompone l’immagine sciupata dall’età, attraverso l’«energia della sua visione, [la] volontà pura che la macchina fotografica scatenava in lei, [la] volontà di vedere a fondo».[48] Ne segue un confronto serrato tra due linguaggi che si corrispondono: quello «segreto» dello scrittore e quello aperto, manifesto della fotografia, entrambi alimentati da un medesimo istinto di «esagerazione dell’Io».[49] E tuttavia, un senso di morte pervade anche i ritratti di Brita: «Posare per una fotografia è una cosa morbosa», considera lo scrittore durante una sessione di posa.

Un ritratto non ha nessun significato finché il soggetto non è morto. Ecco il punto. Noi stiamo facendo questo per creare una specie di passato sentimentale per la gente dei decenni a venire. È il loro passato, la loro storia che stiamo inventando qui.[50]

E più avanti constata di essere divenuto, al pari del modello di Veronique, «il materiale di qualcuno», destinato a vedersi attraverso un obiettivo, «in modo diverso. Sdoppiato, distante»,[51] sempre più «intrappolato nella propria massiccia immobilità».[52] E se lo scrittore attraverso la sua arte cerca di raggiungere, senza più riuscirci, «il puro gioco dell’invenzione»,[53] la fotografa cattura la paura quasi infantile che si cela nel suo volto, appiattendone i connotati «nell’immagine del bianco e nero»[54] insieme a «vecchie frustrazioni e rimpianti».[55] Strumento di trasformazione, la fotografia impone una scelta: «Noi viaggiamo verso le nostre fotografie o ce ne allontaniamo»,[56] scrive DeLillo. Tuttavia, al contrario della Veronique di Tournier, Brita e il suo scrittore sono consci che ogni tentativo di autocrazia e possesso assoluto delle proprie creature è destinato al fallimento: mentre l’autore constata che i suoi personaggi negano ogni suo sforzo di possederli completamente, la fotografa abbandona il suo progetto di un censimento fotografico degli scrittori per documentare invece «guerre che nessuno segue».[57] «Un bel giorno gli scrittori sono finiti. Lei non sa come sia successo, ma sono arrivati a una fine silenziosa».[58] Ciò che resta, alla fine, è solo il lampo al magnesio di un flash sparato su una Beirut devastata e spettrale. Per tornare all’immagine iniziale di Smargiassi, in Mao II è la stessa tecnologia fotografica a «dare una spallata» al fotografo – non prima, però, che lo scrittore si sia auto-annientato nel più assordante silenzio.

All’affermazione di Smargiassi, se ne potrebbe opporre una non meno incisiva dello scrittore nord-irlandese Robert McLiam Wilson:

Tutti gli scrittori dovrebbero odiare i bravi fotografi perché fanno cose che noi non sappiamo fare. Le parole possono raccontare una storia, ma le grandi immagini mostrano a che serve quella storia e perché la raccontiamo.[59]

Un volume come But Beautiful (Natura morta con custodia di sax, 1991) dello scrittore inglese Geoff Dyer sembra confermare l’assunto di McLiam Wilson. Raccolta di racconti ispirati a fotografie di famosi jazzisti americani, il testo di Dyer parte dalla foto di tre musicisti – Red Allen, Ben Webster e Pee Wee Russell – scattata da Milt Hinton nello studio di registrazione newyorkese del programma televisivo The Sound of Jazz nel 1957, posta prima dell’inizio del testo narrativo e preceduta da una nota dell’autore che ne sottolinea la posizione programmatica.

Non si tratta, però, di partire dalla fotografia per costruire una storia. Qui la fotografia è ‘consciamente’ indicata come punto di partenza per un nuovo modo di scrivere. Il punto di forza del ritratto, afferma Dyer, è il fatto che

nonostante colga un attimo infinitesimale della realtà, la durata percettiva di quell’immagine si estende per parecchi secondi, sia al di qua sia al di là del momento congelato dello scatto, fino a includere – o almeno così ci sembra – ciò che è appena successo e ciò che sta per succedere.[60]

Così nel racconto Big Ben. La fotografia, in cui si fa esplicito riferimento alla foto di Hinton, non solo non esiste ekphrasis di quell’immagine, ma l’episodio che dà origine al ritratto è posto al centro della narrazione, giustificando (anzi, per certi aspetti, generando) in tal modo ogni altra osservazione, ogni altra vicenda, il ‘prima’ e il ‘poi’ che rendono infinito l’attimo dello scatto. La foto di Milt Hinton è l’unica a essere riprodotta nel volume, quasi a farne un manifesto delle intenzioni autoriali:

[…] nella foto di Hinton sentiamo il rumore di Ben che sfoglia le pagine del giornale e il fruscio dei pantaloni di Pee Wee mentre accavalla le gambe. Se mai avessimo gli strumenti per decifrarle, non potremmo forse spingerci oltre e servirci di fotografie come questa per ascoltare ciò che i musicisti si stavano dicendo? O addirittura, visto che le migliori istantanee possono dilatare il momento della ripresa, non potremmo anche stare a sentire ciò che si sono appena detti e ciò che devono ancora dirsi?[61]

In appendice al volume, Dyer afferma di essersi basato «più sulle fotografie che sulle fonti scritte»[62] e cita, insieme ad alcuni testi per lui fondamentali, almeno una fotografia o un documentario filmato per ognuno dei musicisti al centro delle sue storie. In tal modo, una foto di Dennis Stock che ritrae Lester Young all’Hotel Alvin diventa il punto di partenza implicito per il racconto del progressivo disfacimento di un uomo «cacciato via dalla sua vita perché non era più abbastanza se stesso».[63] La fotografia non è mai espressamente citata, né tanto meno riprodotta, ma serve all’autore per costruire il linguaggio, il ritmo e l’atmosfera in cui inquadrare la sua storia. Non è questione, qui, di scrittura come fotografia, ma di fotografia come scrittura. Per questo il libro di Dyer si pone come punto d’arrivo del cambiamento nei modi e nelle tecniche della narrazione apportato dalla comparsa del ritratto fotografico nella seconda metà dell’Ottocento. Fondamentali, a questo proposito, sono i capitoli dedicati a Bud Powell e Chet Baker. Nel primo, Hallucinations, i ritratti fotografici ritornano nella narrazione, non come ausili per la comprensione del personaggio ma, al contrario, come amplificatori della sua intangibilità. Non per caso, il racconto è quasi per intero alla seconda persona singolare, come se chi scrive cercasse di farsi ascoltare dal soggetto ritratto nelle fotografie. Un soggetto ermetico, che non si lascia afferrare:

La tua musica ti racchiude ermeticamente, isolandoti da me. E lo stesso con le fotografie: i tuoi occhi, quasi fossero occhiali da sole, celano quel che c’è dietro. Non sei tu a esser tagliato fuori dal mondo, è piuttosto il mondo che non riesce ad accostarsi a te. […] Tu sei uno di quelli che non si mettono in posa per una foto, tu ti blocchi, come se la fissità dell’immagine dipendesse dalla tua stessa immobilità, come se la fotografia venisse meglio quanto più riesci a stare fermo.[64]

Il racconto nasce, dunque, da quella immobilità, e si pone come tentativo di scalfire la fissità dell’attimo. Se la fotografia è «un’immagine trattenuta nella trance del tempo»,[65] il racconto scaturisce dall’attesa «che l’immagine si sgeli e torni in vita»:[66] «è come sedere in quella stanza insieme con te», conclude Dyer rivolgendosi al Bud Powell ritratto nelle fotografie, «nell’attesa che tu esca dalla tua trance, nell’attesa di un tuo gesto o di una tua parola; è come se io fossi passato a casa tua, come se ti tenessi compagnia».[67]

In White Narcissus. Allo specchio, decine (o addirittura centinaia) di foto di Chet Baker si confondono a formare un’unica ekphrasis narrativa, da cui prende le mosse la storia. Mai descrittivo, il ricordo degli innumerevoli ritratti fotografici di Baker si traduce in un linguaggio poetico che cerca, al tempo stesso, di riprodurre la liricità della sua musica, la «tenerezza ferita» che il musicista sapeva scoprire nelle vecchie canzoni, e la triste parabola del suo declino. Il confronto tra una foto di Claxton del 1952, dove gli occhi di Baker «guardano la macchina fotografica come quelli di una ragazzina»[68] e un’immagine di Bruce Weber del 1987, in cui, pur se ritratto nella stessa posa, «i suoi occhi sono ombre»,[69] porta alla scoperta di uno «stesso senso di resa incondizionata»[70] alla vita e al destino che traspare anche da ogni altra storia, da ogni altra foto, raccontata da Dyer. Ne risulta una scrittura che unisce a un inconfutabile lirismo, visualità fotografica e squisita musicalità. Si veda, per esempio, questo brano, dove una chiara eco delle calviniane città invisibili è contrappuntata da uno sguardo ‘fotografico’ sul reale:

[…] una donna, sentendo la città liquefarsi intorno a sé e ascoltando la musica di una radio proveniente da chissà dove, guarda in su e immagina le vite che si nascondono dietro le finestre illuminate di giallo: un uomo al lavandino, una famiglia raccolta davanti al televisore, amanti che tirano le tende, qualcuno alla scrivania che ascolta lo stesso motivo alla radio e scrive queste parole.[71]

Dietro una delle finestre osservate dalla donna fittizia si cela l’autore reale, che ascolta lo stesso brano di musica mentre scrive le parole che qualcuno sta leggendo. In una estrema myse en abime del testo, le vite immaginate appaiono come altrettante fotografie, istanti infiniti che lo scrittore può trasformare in racconti, o lasciare, come in questo caso, sospesi nel tempo, come istantanee che bastano a se stesse.

1 M. Smargiassi, ‘Non si può scostare la tenda’, Fotocrazia. Blog- Repubblica.it, 10 dicembre 2012, http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/?s=non+si+puo+scostare+la+tenda&x=19&y=6 [accessed 11 September 2018].

2 Ibidem.

3 Cfr. G. Macchia, ‘Il fotografo di Baudelaire’, in D. Mormorio (a cura di), Gli scrittori e la fotografia, Roma, Editori Riuniti, p. 130.

4 N. Hawthorne, La casa dei sette abbaini [1851], trad. it. M. Manzari, Torino, Einaudi, 1993, p. 100.

5 Ibidem.

6 Ivi, p. 101.

7 C. Schloss, In Visible Light. Photography and the American Writer: 1840-1940, New York, Oxford, Oxford University Press, 1987, p. 17.

8 V. Marzocchini, Letteratura e fotografia. Scrittori, poeti, fotografi, Bologna, Clueb, 2005, p. 67.

9 W. Guadagnini, ‘Prefazione’ a Id. (a cura di), Racconti dalla camera oscura, Milano, Skira, 2015, p. 9.

10 N. Hawthorne, La casa dei sette abbaini, pp. 101-102.

11 C. Marra, Fotografia e pittura nel Novecento, Milano, Bruno Mondadori, 1999, p. 231.

12 Cfr. A. Da Cunha, Fond de l’oeil. Petites histoires de photographies, Paris, Éditions du Rouergue, 2015, p. 35.

13 S. Tisseron, Le mystère de la chambre claire. Photographie et inconscient, Paris, Champs art, 1996, p. 107.

14 Cfr. S. Albertazzi, Letteratura e fotografia, Roma, Carocci, 2017, p. 38 e R. Barthes, L’ovvio e l’ottuso [1982], trad. it. C. Benincasa, G. Bottiroli, G. P. Caprettini, D. de Agostini, L. Lonzi, G. Mariotti, Torino, Einaudi, p. 302.

15 S. Sontag, Sulla fotografia [1973], trad. it. E. Capriolo, Torino, Einaudi, 1978, p.132.

16 S. Tysseron, Le Mystère de la chambre claire, p. 76.

17 R. Barthes, L’ovvio e l’ottuso, p. 304.

18 J. Berger, Capire una fotografia [2013], trad. it. M. Nadotti, Roma, Contrasto, 2014, p. 92.

19 Ivi, p. 87.

20 Ivi, p. 110.

21 Ivi, p. 122.

22 Ivi, p. 123.

23 R. Ceserani, L’occhio della Medusa. Fotografia e letteratura, Torino, Bollati Boringhieri, 2011, p. 147 e segg.

24 L. Haverty Rugg, Picturing Ourselves. Photography and Autobiography, Chicago & London, University of Chicago Press, 1997, p. 3.

25 H. James, ‘Gli amici degli amici’ [1895], in Id, Racconti di fantasmi, trad. it. M. L. Castellani Agosti, Torino, Einaudi, 1988, p. 162.

26 Ivi, p. 165.

27 S. Tysseron, Le Mystère de la chambre claire, p. 106.

28 Ivi, p. 45.

29 Ivi, p. 99.

30 R. Barthes, La camera chiara, trad. it. R. Guidieri, Torino, Einaudi, 1980, pp. 112-115.

31 Ivi, p. 115.

32 H. James, ‘Gli amici degli amici’, p. 196.

33 Ivi, p. 202.

34 J. Berger, Capire una fotografia, p. 88.

35 Cfr. P. Dubois, L’atto fotografico, trad. it. B. Valli, Urbino, QuattroVenti, 1996, p. 162.

36 Cfr. S. Albertazzi, Il nulla, quasi. Foto di famiglia e istantanee amatoriali nella letteratura contemporanea, Firenze, Le Lettere, 2010, pp. 144-150.

37 P. Dubois, L’atto fotografico, p. 95.

38 Ivi, p. 96.

39 J. Cortázar, ‘Le bave del diavolo’ [1959], in Id. Le armi segrete, trad. it. C. Vian, Torino, Einaudi, 2008, p. 69.

40 Ivi, p. 70.

41 L. Ghirri, ‘Niente di antico sotto il sole’, in M. Nastasi (a cura di), Luigi Ghirri. Il paesaggio dell’architettura, Milano, Electa, 2018, pp. 51-52.

42 M. Tournier, “I sudari di Veronica”, in Id., Il gallo cedrone [1978], trad. it. M. L. Spaziani, Milano, Garzanti, 1988, p. 131.

43 Ivi, p. 138.

44 Ibidem.

45 Don DeLillo, Mao II [1991], trad.it. D. Vezzali, Torino, Einaudi, 2003, p. 30.

46 Ivi, p. 31.

47 Ivi, p. 42.

48 Ibidem.

49 Ibidem.

50 Ivi, p. 48.

51 Ibidem.

52 Ivi, p. 51.

53 Ivi, p. 52.

54 Ivi, p. 54.

55 Ibidem.

56 Ivi, p. 154.

57 Ivi, p. 246.

58 Ibidem.

59 R. McLiam Wilson, Géraldine Lay. North End, Arles, Actes Sud, p. 2018, s. n. p..

60 G. Dyer, Natura morta con custodia di sax, trad. it. R. Brazzale e C. Carraro, Milano, Mondadori, 2013, p. VII.

61 Ivi, p. VIII.

62 Ivi, p. 257.

63 Ivi, p. 14.

64 Ivi, pp. 72-73.

65 Ivi, p. 74.

66 Ibidem.

67 Ibidem.

68 Ivi, p. 164.

69 Ibidem.

70 Ibidem.

71 Ivi, p. 69.