Pisa/Torino, agosto 2016

Eleonora Manca (Lucca, 1978), artista visiva nell’ambito del video e della fotografia, sta sviluppando da diversi anni una ricerca sulla metamorfosi, la memoria e la memoria del corpo. Il fitto dialogo che intrattengo da tempo con lei si è recentemente definito in questa intervista.

D: Hai studiato Storia dell’Arte all’Università di Pisa e successivamente Teatro e Arti della Scena a Torino. Come ti sei avvicinata alla fotografia e al video? Ci sono stati degli input culturali o delle fascinazioni che ti hanno guidata in quella direzione? Perché hai scelto proprio questi mezzi espressivi?

R: Fin da bambina il mio interesse è stato prevalentemente rivolto all’immagine, alla parola e alla loro compenetrazione. Nel mio percorso di studi, dunque, ho sempre cercato di assorbire e coniugare più informazioni possibili al fine di creare una specie di compendio che potesse guidare ogni interesse che andavo maturando. Chiamavo questo atteggiamento – da spugna un po’ sconclusionata – ‘la mia lista della spesa’. Contemporaneamente disegnavo, dipingevo, creavo collage unendo immagini ritagliate e versi dei poeti che mi parlavano. Il tutto era già ‘poesia visiva’, anche se non lo sapevo. Mio padre è un fotografo, mia madre una pittrice e mi piace pensare che mi abbiano dato – seppur nella lontananza – un imprinting per certi versi atavico e inevitabile. Dopo una lunga ricerca pittorica c’è stata una stagione molto intensa di poesia visiva. Utilizzavo carta giapponese, frasi mie o cut-up di versi di poeti, scrittori. Mi piaceva, ad esempio, unire un verso di Dylan Thomas con uno di Janet Frame creando quindi piccoli ibridi poetici. Fu in questa stagione di parola per immagine (e viceversa) che presi a fotografare più intensamente di quanto facessi negli anni precedenti (ho impiegato molto per accettare l’esigenza di prendere una macchina fotografica in mano; schivavo questo richiamo, ma alla fine non ho potuto far altro che lasciarmi sedurre). Presi confidenza con il mezzo e cercai di sintetizzare tutto ciò che fino ad allora mi aveva riempita, formata. Ciononostante – e lo ricordo ancora, quasi come un fatto fisico – ero sempre più frustrata dalla parola. Una parte di me tornava prepotentemente agli anni universitari pisani, a quando seguivo i corsi di Sandra Lischi che tanto affascinavano il mio immaginario e la mia voglia di creare poesia in movimento (a lei devo, veramente, la voglia incessante di fare video). Non sapendo da che parte iniziare mi limitavo, però, a realizzare micro-narrazioni con la fotografia. Una specie di bobina dipanata. Lavoravo molto sull’esigenza di fermare un attimo, un gesto reiterato. Fotografavo foglie mosse dal vento, lenzuola stese ad asciugare, tende in movimento e poi le univo sperando che il solo occhio potesse dare loro il movimento che cercavo. Da lì passai ai movimenti del mio corpo. Decine e decine di gesti congelati che però mi lasciavano sempre insoddisfatta. Risolutivo fu l’incontro con Alessandro Amaducci. Guardavo con un misto di circospezione e fascinazione la sua postazione video, parlavamo molto della mia esigenza di tornare all’immagine, all’archetipo e un mattino – era il giugno del 2012 – gli dissi che volevo realizzare un video nel quale mi spellavo. Avevo già tutto in mente. Sapevo come volevo il risultato finale. Disseminai il mio corpo di colla vinilica, gli chiesi di aiutarmi nelle riprese e nel montaggio. Istintivamente – pur non sapendo niente di post produzione – iniziai a fare dei tagli alle riprese, cercando di spiegargli cosa volevo dall’esito finale. Chiesi inoltre ad Alessandro di farmi vedere più video possibili. Lui intuì la mia tendenza a preferire un certo cinema sperimentale. Mi ‘presentò’ Maya Deren ed io sentii una profonda appartenenza. Avevo dunque trovato una ‘madre’ da assorbire e poi da dimenticare per fare me stessa. Quell’estate realizzai altri quattro video. E da lì non mi sono più fermata. Da qualche anno nei miei lavori – sia fotografici sia video – è tornata anche la parola. [fig. 1] Difficilmente riesco a definirmi fotografa e/o videoartista. Spiego sempre che per me – foto e video – sono solo mezzi per restituire un’immagine. Non ho la presunzione di conoscere tutto di questi mezzi, ma so di loro – almeno ad oggi – quanto basta per la ricerca che sto portando avanti sulla memoria e la metamorfosi. Non sono ancora certa di avere scelto unicamente foto e video – ma anche perché non mi precludo mai nessuna possibilità ‘altra’ – diciamo che per adesso (anche se è un ‘adesso’ che dura da un bel po’ di anni) sono loro ad aver scelto me.

D: La tua gestualità artistica è autoriflessiva, pur non volendo essere autoreferenziale; il tuo corpo è oggetto e mezzo d’arte definito, ma infinito; le tue immagini, fotograficamente essenziali, pulite, sono solo apparentemente semplici e aprono mondi. Io sento nelle tue opere la potenza di te e di un altrove. Puoi parlarmi dell’uso e dei significati del tuo corpo nella tua ricerca? E se sei d’accordo, anche di questo altrove che io intravedo?

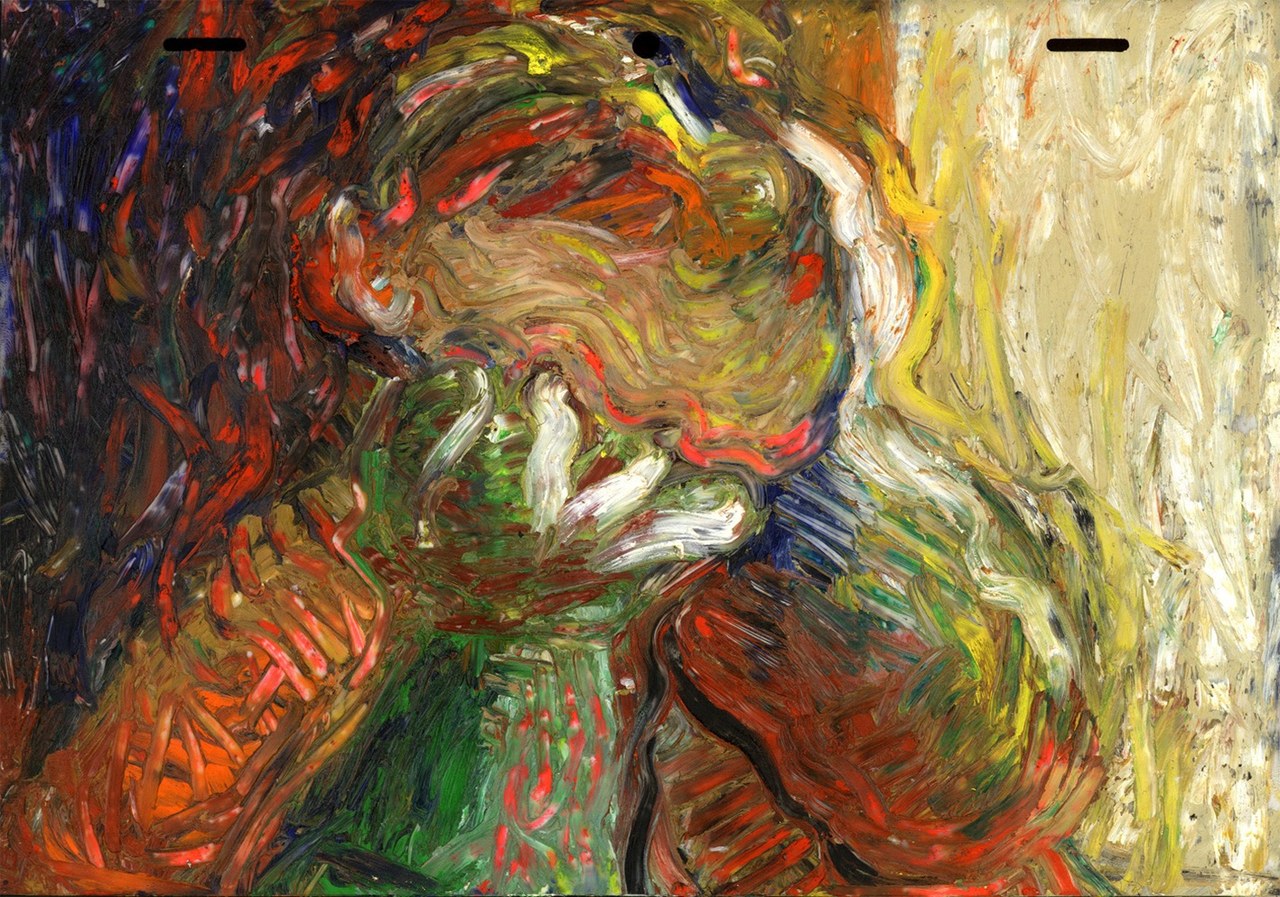

R: Quando iniziai a fotografarmi venivo da un periodo in cui avevo lavorato come modella di nudo in un’Accademia privata. Il pittore che coordinava le lezioni si rivolgeva al mio corpo parlando di piani concavi e convessi, linee spezzate, curve. Una geometria di pelle. Questa specie di distacco dall’individualismo egotico atto a restituire, invece, l’oggettiva bellezza di ogni possibile corpo fu per me fondamentale sia per sanare alcune nevrosi sul (mio) corpo, sia per comprendere che in arte – in ogni forma d’arte – il corpo può essere veramente un medium. Se estrapolato dal suo essere parte integrante di una persona diviene un ‘organismo’ anch’esso in grado di parlare, comunicare. Non ritengo sia una questione di dualismo, nel senso della coesistenza di due esperienze diverse (psiche e soma), bensì di una Gestalt di conoscenza, percezione, persona e organismo. Inevitabile fu per me iniziare a “studiarmi” (per non dire percepirmi) in questo senso. E inevitabile fu concentrarmi su quelle parti del mio corpo che, secondo me, da un lato identificavano ogni mia essenza e dall’altro erano in grado di comunicare senza un ‘io’ che le dirigesse [fig. 2]. Parti del mio corpo indipendenti capaci di condurre a un discorso archetipale, svincolato dalla mia autoreferenzialità o dalla mia storia. Poiché – nel bene e nel male – sono arrivata a conoscere piuttosto bene il mio corpo (e i suoi trabocchetti) sono anche sicura di quelle parti del mio corpo che non sarebbero mai in grado di restituire ciò che intendo dire. In questo senso ‘uso’, ‘sfrutto’ quelle sezioni che mi sono utili. C’è dunque, sì, molta autoriflessione e anche molto studio del gesto. La Biomeccanica di Mejerchol’d mi ha insegnato la possibilità di arrivare a un punto in cui il corpo agisce in un flusso quasi incosciente; l’‘inorganico’ di Carmelo Bene la reiterazione quasi ossessiva di un gesto, la sua frammentazione, il ridurlo quasi a elemento esterno al corpo. Gli autoritratti di Schiele la drammatica tensione di un muscolo, la sofferenza di un tendine allungato quasi fino all’inverosimile. Bacon la potenza di un volto sfocato, appena accennato, fissato in ogni possibile grido. Imogen Cunningham l’interesse verso movimenti, espressioni del volto talmente giornalieri da risultare – per contrappunto – iconici, come facenti parte di un altro essere. Claude Cahun la severità del gioco. Mapplethorpe l’implacabilità del dettaglio. Annette Messager (e più in generale una certa Arte Concettuale) il considerare la fotografia non un’immagine meramente appesa, ma fonte di continue sperimentazioni installative. Maria Lai la pazienza di ‘tessere’ un racconto in grado di avere una lingua universale. Gina Pane l’importanza di partire da una me al singolare per divenire subito plurale. Ketty La Rocca la libertà di sondare ogni possibilità comunicativa dei media per attraccare al grado zero del linguaggio del corpo [fig. 3]. Giusto per fare alcuni esempi. Vien da sé che non posso (e quindi non voglio) permettermi di discettare solo di me. Ho la possibilità – direi pressoché infinita – di restituire un documento – di pelle, emozioni, dolori – che necessariamente sfora in un altrove; un altrove nel quale ognuno possa ritrovare anche un po’ di sé o un qualcosa che credeva rimosso, dimenticato. È come se restituissi solo l’‘interno’, una rappresentazione che si supera nella trasformazione. Di fatto, non esistono ‘fatti’ personali se raccontati. Al contempo si tratta di essere contemporaneamente luogo, carne e immagine dell’esito artistico finale. Lo sguardo su di me è dunque introspettivo nella misura in cui tendo a concentrarmi sul restituire un’opera che non giri su se stessa perché è uno sguardo atto a de-costruire il soggetto, il quale assume una nuova forma mediante sia la foto – e/o il video – che ne nasce sia grazie all’occhio dell’astante. «Io mi mostro» (nell’accezione fenomenologica) dunque io esisto e non esisto, ma questo è possibile unicamente in uno, due, cento frammenti di me che si disperdono, che si ri-assemblano legati da accenti spesso incomprensibili anche a me, ma che assecondano il tempo necessario al ‘cambiar pelle’. Intraprendere un lavoro performativo in cui il primo attore è anche colui che registra l’‘atto’ pone dinnanzi a una specie di onestà: la fotografia – e il video – non sono la ricerca spasmodica della mia esperienza psichica (e quindi mai storica), bensì strumento alla pari con la mia esistenza. L’immagine che nasce non mi ‘appartiene’ e quindi ha la possibilità e il compito di avere un’eco. Ciò che mi interessa è il sondare non il vedersi, ma il vedersi visti; come se l’agente fosse sì anche l’oggetto di indagine, ma al contempo entità ‘altra’, ‘virtuale’, ‘astratta’. Credo che dipenda anche da questo se ultimamente nei miei lavori sono sempre meno presente. Se sto riflettendo sulla memoria (psichica e del corpo) in rapporto a oggetti del quotidiano o situazioni o emozioni con le quali ognuno di noi possa confrontarsi. Sto cercando di restituire l’‘impronta’ del sé e la sua proiezione invitando (anche me stessa) a contemplare con occhi nuovi il ‘reale’, sovvertendo l’idea di un oggetto privo di collegamenti con l’ambiente nel quale compare o con le emozioni che lo rivestono [fig. 4]. L’identificazione in altri oggetti o situazioni e la rappresentazione di quelle figure in qualche modo arrivano a rappresentare anche ognuno di noi. A conti fatti è un dialogo che sollecita a essere consapevoli di ciò che vediamo, di come lo vediamo e di come le immagini danno una forma alle nostre emozioni e alla nostra comprensione del mondo. E quindi, sì, per quanto spesso semplici e pulite, le immagini che restituisco – dopo il lavoro di ricerca, ‘costruzione’, assimilazione – sono, parafrasando Florenskij, una finestra apribile nei due sensi: dentro noi stessi e verso la conoscenza della possibilità data dai non-luoghi.

D: Quest’ultima metafora della finestra entra in dialogo con l’idea del punctum barthesiano. Nel tuo lavoro, sia fotografico che in video, mi pare che la presenza del punctum non sia riconducibile a un unico dettaglio, ma a una costruzione complessa piena di ‘vuoti’, nei quali lo spettatore può fare attecchire la propria esperienza, il proprio immaginario. Allora ti vorrei chiedere a che cosa ti riferisci quando parli di memoria, considerando il fatto che non è la tua memoria personale che vuoi indagare nello specifico, ma considerando anche il fatto che è dal tuo corpo o dall’esperienza personale del tuo corpo nello spazio che tu cerchi e ricrei memorie? E quanto l’uso della scrittura, in diverse tue opere recenti, ma non solo, è funzionale a tracciare i fili di questa memoria?

R: Dietro lo specchio, non per dirigere i giochi, ma per imparare a vedere attraverso altri punti di vista. Mi verrebbe da sintetizzare così. Ciononostante, sì, Barthes: «la fotografia non è mai altro che un canto alternato di ‘Guardi’, ‘Guarda’, ‘Ecco qua’». Perché ognuno ha la sua percezione, la sua storia, le sue emozioni da portare – anche brutalmente – dinanzi a un’opera d’arte. Per questo, negli anni, ho imparato a leggere Barthes anche un po’ al rovescio. Mi interessa molto la questione del punctum soprattutto quando è figlio di un ‘manifesto celato’ e quando è individuato come centro emozionale non solo da colui che guarda, ma principalmente dall’artista. Ed è interessante anche confondermi un po’, giocando sulla sintesi del concetto stesso. Nei Canti Gregoriani il punctum – la nota isolata – ha un valore pressoché neutro. E ciò che è neutro è come il vuoto: passibile di riempimento o di esasperazione di se stesso [fig. 5]. Le note corrispondenti si amalgamano in un movimento corale che può essere rapido (al contrario, invece, del tractulus dove ogni nota del movimento deve essere cantata nella sua individualità, più lentamente). Unendo questa idea di ‘nota isolata’ – che nelle note corrispondenti crea un movimento rapido – a quella barthesiana di aspetto emotivo, per cui lo spettatore viene irrazionalmente ‘attratto’ da un dettaglio particolare, riesco a ‘vedere’ la sollecitazione che accompagna la costruzione dei miei lavori. Lo spazio è sempre vuoto. Non mi interessa la logica da set (inteso anche come scenografia). Non uso luci artificiali, ma sempre naturali (con tutti i problemi del caso). Cerco di fornire piani diversi di lettura e quindi il punctum raramente è fisso, affinché ognuno possa liberamente ascoltare ciò che più gli parla. Non intendo mai manipolare l’interpretazione. Ognuno vedrà – o non vedrà affatto – in base prima di tutto a ciò che lui è in quel momento. Me compresa. È fondamentale, per me, lavorare sul dettaglio che potrebbe perdersi da lì a poco: il corpo sezionato, la sezione stessa di alcuni arti, la frammentazione quasi scoordinata di un gesto. Il non rendere mai appieno visibili l’interezza né dell'oggetto né dell'emozione. Prediligo i tagli inusuali, visti di sfuggita [fig. 6]. Rapidi, tornando alla riflessione sui Canti Gregoriani. Un movimento ‘ammaccato’, distrattamente ‘fissato’ dentro e ai margini di uno spazio vuoto. Quasi un ‘confine’, ma nell’accezione espansiva di linea netta fra ‘me’ e il resto del mondo. Costruire spazi vuoti equivale un po’ a costruire un respiro, un battito. Al contempo pone lo studio costante del riesaminare l’immagine, il disagio che essa crea (soprattutto per l’ossessione del volersi vedere) e il grado zero che si sposta in continuazione a seconda delle situazioni. Così, per me, indagare sulla memoria equivale a indagare sulle incomprensioni e le contraddizioni. Di quanta memoria siamo fatti? Nell’ambito di una narrazione dove finisce la mia memoria e dove inizia la tua? Quanta memoria abbiamo già perduto? E – fondamentale – è perduta per sempre o si è solo nascosta? Il corpo è un diario, può esserlo. La mente opera secondo azioni di acquisizione e rimozione (per non parlare dei tranelli e delle menzogne), il corpo – senza l’ausilio della mente – non credo sia in grado di mentire e non dimentica nulla; mantiene nelle proprie cellule, nella postura, nei gesti ogni avvenimento, ogni pensiero, ogni sguardo, ogni parola. Ogni corpo è memoria ed essa si stratifica a tal punto che ogni nostro atto è legato ai ricordi che il pensiero cosciente tende ad annullare, ma che sostano inattaccabili nel corpo. Tuttavia, così come il corpo è sempre in metamorfosi ogni memoria non può rimanere solo nel passato. Essa è sorgente sempre viva. Da qui l’esigenza di sondare le curve mnemoniche date dalle indagini – sempre sul crinale – tra pubblico e privato, tra esperienze personali e collettive. Posso anche raccontarti qualcosa di me; qualcosa che veramente affonda nella mia esperienza. Tuttavia se scelgo di farlo mi fermo sempre all’attimo prima di dirti tutto [fig. 7]. Oltre che una questione di pudicizia è anch’essa una questione di onestà: la misura di ciò che io ricordo fa sì parte di una specie di esperienza collettiva, ma non colma la sua dismisura. Scelgo quindi di raccontare un ‘accento’ all’interno del quale vi sia la possibilità di scoprire una relazione con ciò che è stato fatto di quel passato. La memoria serve per il presente. Memoria e vuoti. Sembra un pensiero dicotomico, ma in realtà accoglie sia l’inconscio sia il tangibile. Dedicare uno spazio vuoto a un essere o a un ricordo equivale a renderlo ‘corporeo’; una presenza che va oltre il tempo. Ma anche, lasciare uno spazio vuoto – come insegna Maria Lai – significa lasciare una possibilità all’immaginazione, al sogno. E anche al ‘mito’ e all’archetipo, aggiungerei. Di memoria in memoria, recuperando il senso poetico d’ogni agire, accorgendosi di ciò che ci attraversa. Mutando, benedicendo cicatrici. Non c’è bisogno che ti racconti tutta la mia memoria laddove ben sappiamo che ogni memoria può essere recuperata e ricomposta, sempre. Oppure: costruisco e ricostruisco il mio ricordo scegliendo più modalità, affinché sia sempre più chiaro quanto sia faticoso (e forse anche inutile) riallacciare gli innumerevoli fili che ci hanno portato fino a qui [fig. 8]. Laddove l’immagine non basta c’è bisogno della parola (ricordi accostati e accatastati, stralci di diari, appunti ritrovati e creduti perduti che subito rimandano a uno ‘ieri’ che è stato un ‘adesso’); se non basta nemmeno questo proviamo a dare movimento all’immagine, a rendere il tutto un ‘film’ da osservare dall’esterno, oppure prendiamo oggetti che sono appartenuti a noi, a qualcuno della famiglia o solo recuperati in giro ma che in qualche modo hanno conservato un’energia che rimanda a un qualcosa di conosciuto o da voler conoscere. E con questi oggetti creiamo oggetti ‘nuovi’ portando in essi tutto il bagaglio che sino ad ora ha composto la nostra identità. E se questo non basta uniamo tutto il ‘caos’ in un progetto unico, come sto cercando di fare io con la mia arte. Una specie di sintesi – dove la sintesi è data anche dai vari media che esploro – non a voler per forza dare un ‘ordine’, casomai un provvisorio definitivo. Come è nella natura dei ricordi.

Tag: parola, immagine, visualità, corpo, memoria, metamorfosi, fotografia, video, Maya Deren, sguardo, Eleonora Manca