All’inizio ci sono i monitor con le immagini distorte, nella mostra di Nam June Paik alla galleria Parnass di Wuppertal del 1963; insomma, si sa che Paik col suo ʻgestoʼ ha scoperto la televisione astratta o come diceva nel titolo della sua mostra, la televisione elettronica, cioè diversa da quella che imitava il cinema, la radio, il teatro. Questione di segnali, di campi di energia: la metamorfosi è l’elemento costitutivo dell’immagine elettronica. Ma ci sono anche i volti distorti da Paik, con le deformazioni del presidente Nixon in TV durante le trasmissioni sulla guerra in Vietnam: da subito, dai primi anni del video, il volto, il corpo, diventano la materia prima per una sperimentazione con le immagini elettroniche, sia che provengano dalla televisione quotidiana sia che derivino dalla ricerca sul corpo stesso dell’autore.

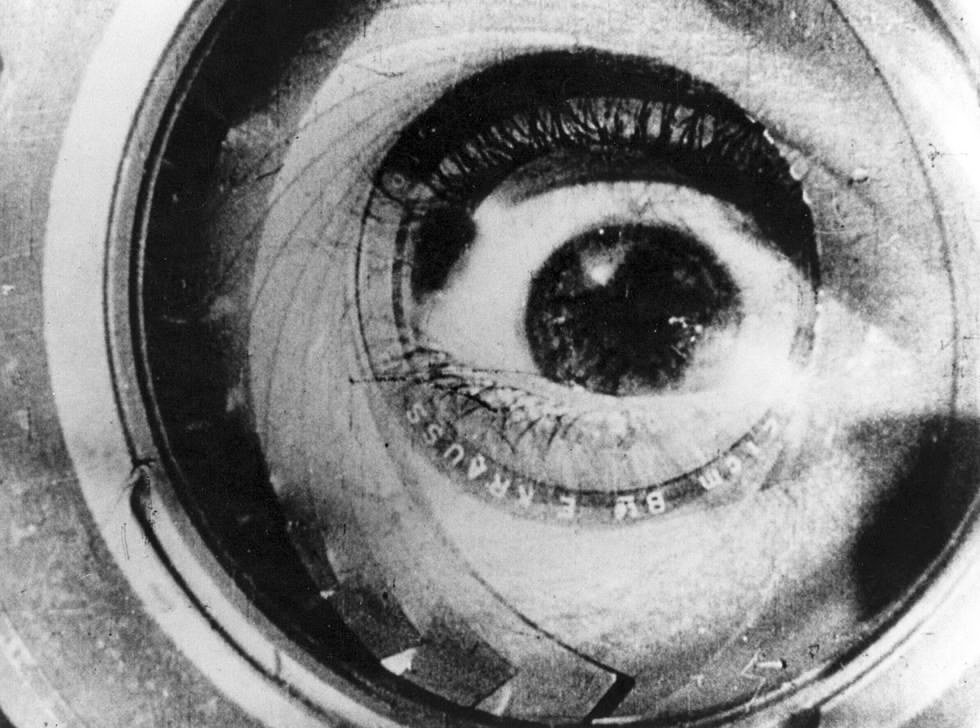

All’inizio, però, ci sono anche le utopie delle avanguardie cinematografiche: il film-corpo, la città-corpo di Dziga Vertov che, come in un catalogo inesauribile di meraviglie, di senso e di sensi, ci mostra le possibili metamorfosi consentite dal cinema; non chiamiamole trucchi, scriveva, ma procedimenti, giacché non si tratta di qualcosa di artificioso e di posticcio, né di un maquillage fatto per ingannare. Il cinema ha dentro di sé dei procedimenti per modificare lo sguardo e il pensiero: usiamoli. La storia del cinema d’avanguardia, si sa, è anche storia delle scoperte di tanti diversi ʻcine-occhiʼ, storia delle possibili, e talvolta attuate, metamorfosi di immagini ma anche di punti di vista (del filmmaker e dello spettatore) e di schermi (come quantità, come consistenza, come invenzione di superfici per la proiezione). È attraversata anche da utopie di attrezzi mobili e ubiqui, di protesi corporee, di macchine da presa piccole, leggere, volanti, capaci di guardare dentro il corpo, di scorgere l’infinitamente piccolo e l’infinitamente lontano, di vedere l’invisibile per far pensare l’impensabile. Indifferenza per il prodotto ben confezionato a favore del processo, il quale è divenire, è metamorfosi. L’idea di cinepresa, e di medium in genere, come protesi ed estensione del nostro corpo e del nostro sistema nervoso, da visionaria è diventata uno dei pilastri della riflessione di Marshall McLuhan negli anni Sessanta del Novecento, ripresa poi dalla videoarte. Pensiamo a Paik che nei primi tempi del video installa dei monitor sul corpo di Charlotte Moorman a mo’ di reggiseno tecnologico (TV Bra for a living sculpture, 1975); e pensiamo a Moorman che ʻsuonaʼ la schiena di Paik, il quale si tende una corda sul dorso come fosse un violoncello (il pezzo è da una composizione di John Cage).

Ma pensiamo anche a quella ʻestetica del narcisismoʼ che negli anni Settanta Rosalind Krauss attribuiva al nuovo medium del video, il quale con la tecnica del circuito chiuso consentiva un effetto speculare fra videocamera e monitor: l’autore-attore vi si specchiava, controllando il corpo in diretta durante la propria performance. Si ricorda Marina Abramovic con il suo Art must be beautiful, artist must be beautiful del 1975. Si pensi anche a Vito Acconci e a come la scatola-monitor diventa, in alcune delle sue opere, gabbia e prigione su cui il suo volto si ʻincollaʼ interpellando lo spettatore. Confini fra videoarte e Body Art.

Fra le radici non dimentichiamo anche il cinema d’animazione, che con la libertà del disegno e del passo consente di giocare a proprio piacimento con le metamorfosi di forme, oggetti e corpi; il cinema burlesque, avvezzo a sparizioni, a corpi impossibili, a eventi curiosi e improbabili; Maya Deren con le sue metamorfosi filmiche da positivo a negativo fotografico, con le sue coreografie in cui i corpi scivolano in contesti improbabili, con i suoi spazi ʻindecidibiliʼ che creano spaesamento. E poi il New American Cinema, l’underground con i suoi corpi imperfetti, talvolta sfocati, incerti, ʻamatorialiʼ, con una fisicità lontana da quella del cinema mainstream, non levigata, non impeccabile, precaria e umana.

Scrivere di metamorfosi del corpo nell’arte elettronica significa riscrivere la sua stessa storia, dalla prima riga a quella di oggi, in epoca digitale. Perfino la tendenza più documentaria, che metteva in scena e registrava le azioni degli artisti, è segnata dalla metamorfosi indotta dalla tecnica, allora strabiliante, del circuito chiuso, che permetteva di vedersi in tempo reale e di modificare la propria performance sulla base di questa verifica incessante. Con il feedback del video l’immagine si ʻinabissavaʼ in giochi imprevisti e prolungati. Non c’è artista che, in modo più o meno diretto, non si confronti con questa natura dell’immagine elettronica, e i ʻclassiciʼ della videoarte ne portano inciso il segno: negli anni Settanta le metamorfosi dell’intarsio elettronico sul corpo e sul volto in Peter Campus (Three Transitions, 1973); quelle di corpi e spazi in Bill Viola (The Reflecting Pool, 1979); quelle del ballerino-corpo di ballo in scenografie mutevoli negli intarsi di Paik e di Charles Atlas con Merce Cunningham; quelle temporali dello spostamento di un corpo in uno spazio in Bruce Nauman (Live-Taped Video Corridor, 1970).

E la teoria, certo: McLuhan ma anche, di lì a poco, Gene Youngblood, che teorizzava proprio il regime della metamorfosi nel suo Expanded Cinema (1970), in quanto filosoficamente adeguato al nostro tempo assai più del taglio di montaggio. Immagini che si trasformano in altre immagini, sovrimpressioni. Il Compositing, analizzato da Lev Manovich in epoca digitale. Gli artisti sono in sintonia: Woody Vasulka scrive di ribellarsi al taglio netto del montaggio; Gianni Toti non solo parla di effetti elettronici come ʻnormaliʼ e non ʻspecialiʼ (ʻeffetti specialiʼ, si dice per il cinema), in più indaga la profondità di tempo elettronica, contrapponendola alla profondità di campo cinematografica. Metamorfosi del corpo è quindi anche metamorfosi del corpo stesso dell’immagine.

Quanto alle specifiche metamorfosi del corpo, queste sono appunto il primo oggetto d’indagine degli artisti che testavano le attrezzature appena uscite sul mercato. Saranno un tratto distintivo anche della produzione successiva, nelle creature fantastiche e perturbanti di Alessandro Amaducci (artista ma anche teorico delle arti elettroniche) come evidenzia Elena Marcheschi nel suo testo. Le radici simboliche, letterarie e filosofiche sono evidenti, così come i richiami al cinema fantastico, fantascientifico e surrealista. Ma si potrebbero citare infinite e specifiche trasformazioni di corpi elettronici (allungamenti, sdoppiamenti, evanescenze, montaggi cubisti mostruosi, corpi di corpi, autoritratti caricaturali pre-digitali e così via), fino alle auto-deformazioni gestite dagli spettatori stessi nel dispositivo interattivo del Telespecchio di Flavia Alman e Sabine Reiff (anni Novanta), e alle metamorfosi delle creature infernali in A TV Dante di Peter Greenaway (1985-89). Modi di un’alterità, come nota Elena Marcheschi.

Certamente gli anni Ottanta, con un progressivo avvicinamento degli artisti a una dimensione seppur ereticamente ʻnarrativaʼ, favoriscono anche un ritorno della presenza attoriale, in particolare in quelle nuove tipologie (chiamate forse impropriamente ʻnuovi generiʼ) che sono il videoteatro e la videodanza. Qui i corpi sono messi in scena nei modi più diversi e meno canonici, sottoposti a maquillages elettronici, intarsiati in scenografie improbabili, ma anche rallentati, velocizzati, rovesciati, liberati dalla gravità, alterati con movimenti a ritroso. Tradimenti/traduzioni anche delle partiture coreografiche, paradossali modifiche del tempo dei gesti e delle posture.

Il richiamo ai classici, come scrive Andreina Di Brino, che nel suo testo evidenzia differenti modi di approccio a un’idea di classicità che passa dalla messa in scena alla tradizione pittorica, alla materia stessa del disegnare e dell’usare la stratificazione del tempo. Corpo e classicità, corpi della memoria, rivisitati e ricreati da Bob Wilson, Bill Viola, William Kentridge.

Certo, come scrive ancora Di Brino partendo da John Cage, è necessario distinguere fra un’attitudine meditata e ʻa posterioriʼ e un approccio ʻimprovvisativoʼ e performativo: ad esempio in campo musicale non è possibile mettere sullo stesso piano l’impostazione del ʻFluxusʼ o dell’Intonarumori futurista con quella della musica concreta. Da un lato il gioco, la provocazione, l’irruzione del caso, dall’altro una costruzione studiata a partire dalla registrazione su un supporto. È evidente, però, che l’elemento della metamorfosi temporale è costante e particolarmente intenso. Rallentare o velocizzare l’immagine, anche del corpo, è un atto quasi ʻperformativoʼ da parte di autori e montatori: l’effetto in video si fa in diretta, notava Jean-Paul Fargier, con la mano e con l’occhio, pertanto la metamorfosi avviene sotto il nostro sguardo, non è un effetto posticcio che richiede passaggi ʻal buioʼ i cui risultati si vedranno solo dopo procedimenti di laboratorio. E gli attori, scrive ancora Fargier, sono gli effetti in video. Sono essi che l’autore ʻdirigeʼ intervenendo in postproduzione su velocità, colori, spazi, valori di scala. La trama in video, continua Fargier, prima che narrazione è trama elettronica, mosaico, metamorfosi incessante.

Che appunto è anche metamorfosi del corpo delle immagini, fra fotografia, cinema e immagine elettronica, spesso messi a confronto o indagati nei diversi statuti; e del tempo storico, inteso come stratificazione di memoria (l’esempio di Kentridge nel testo di Di Brino ma anche, in modo diverso, i sempre più frequenti lavori sugli archivi pubblici e privati). Non a caso ricorre spesso il termine ʻalchimiaʼ: si miscelano gli elementi nella trasparenza degli alambicchi della post-produzione elettronica, a vista. Si rallenta e si velocizza con una manopola, come si modificano a vista i colori e le intensità dei toni. Del resto, alcuni lavori basati sul found-footage sottopongono i frammenti a metamorfosi: li ripetono ossessivamente, li ricolorano, li modificano in ogni modo, li velocizzano, li deteriorano. Il corpo della memoria diventa caleidoscopico.

Ma da subito, dalla piccola piscina nel bosco in cui non solo il corpo dell’autore/attore Bill Viola resta sospeso nel tuffo, a mezz’aria, ma i riflessi sull’acqua non corrispondono a nessun corpo reale, lo spazio ʻveroʼ e quello ʻriflessoʼ mostrano universi non omologabili, che non combaciano eppure sono lì, compresenti, temporalmente e spazialmente incongrui eppure verosimili nel loro coesistere (Bill Viola, il già citato The Reflecting Pool); come gli scenari impossibili in cui danza Merce Cunningham (una strada trafficata, la riva del mare), , grazie alla tecnica dell’intarsio in Merce by Merce by Paik (Paik, 1978. E poi queste metamorfosi tutte assieme, indistinguibili, in molte opere. Senza trascurare le metamorfosi del suono, che qui non trattiamo specificamente. Ma la metamorfosi nelle arti elettroniche è anche compresenza, caleidoscopio di codici, scivolamento, collage e sovrimpressione di pratiche espressive diverse, fra pittura, scultura, disegno, cinema, teatro, musica. E la riflessione sul percorso di Franco Angeli nel testo di Giulia Simi non solo illumina i dialoghi fra cinema sperimentale e arti elettroniche ma, fra le altre cose, mette a confronto pittura e immagini in movimento attraverso una serie di termini e procedimenti comuni: velatura, stratificazioni, sovrapposizioni, accostamento e, nel cinema, sovrimpressioni. Città, corpo, opera. Tornano come momento centrale gli anni Sessanta, anni di metamorfosi e movimento come dichiarazione di vita e di poetica. Processualità, incessante divenire, trasformazione. Del resto, come notava Paul Virilio, nell’immagine elettronica non c’è un istante di immobilità: se il cinema è movimento di un’immagine statica, il video «è movimento del movimento». Come un corpo colto in diretta, dal vivo, o dal vivo, in diretta, modificato.