Per quanto l’apparato critico che accompagna il lavoro di Tommaso Pincio sia ormai cospicuo, la quasi totalità degli interventi riguarda singoli testi o specifici aspetti della sua produzione: la decostruzione del concetto di realtà, la propensione ucronica e distopica, la pratica della metalessi, l’eziologia dello pseudonimo, nonché i molteplici riferimenti al mondo dell’arte, del cinema, del fumetto e della visualità nel suo complesso, incluso un arguto utilizzo delle piattaforme social.[1] Manca ancora uno studio che, tenendo insieme le diverse componenti del suo immaginario, fornisca un’interpretazione complessiva dell’autore – e la cosa non stupisce visto che un simile lavoro richiederà tutt’altro che scontate competenze interdisciplinari e comparatistiche, in grado di abbracciare non solo letterature diverse, ma anche i vari ambiti culturali sopra menzionati, declinati, peraltro, a partire dalla passione per la fantascienza, nell’orizzonte del midcult e della popular culture.

Dato che non è possibile cimentarsi qui in un’indagine a tutto tondo su quello che, parafrasandone l’attitudine citazionale, si potrebbe – almeno in via provvisoria – definire l’enciclopedismo postmoderno di Tommaso Pincio,[2] mi limiterò ad abbozzare un percorso di lettura focalizzato sulla centralità che lo spazio autobiografico e, in particolare, il «destino del mancato artista»[3] rivestono nell’opera dello scrittore.

1. Lo spazio autobiografico

Sebbene meno fortunato del pacte autobiographique, anche lo spazio autobiografico è un concetto che si deve a Philippe Lejeune, che l’ha proposto in un saggio dedicato ad André Gide per indicare «una strategia che mira a costruire la personalità attraverso i più diversi giochi della scrittura».[4] Diversamente dal patto, che poggia sulla convenzione di genere dell’identità di protagonista, narratore e autore, lo spazio autobiografico presuppone una maggiore tensione interpretativa da parte del lettore: questi deve essere pronto a raccogliere e a mettere tra loro in comunicazione i segnali autobiografici, allusi o dichiarati, che l’autore ha distribuito nella sua opera. Se ancora di patto vogliamo parlare, pertanto, dovremo farlo nei termini di una contrattazione tramite cui il lettore implica l’autobiografia dell’autore nell’orizzonte (testuale) di un’incalzante dialogicità ermeneutica.

Nel caso di Tommaso Pincio ci troviamo al cospetto, come stiamo per vedere, di una consapevole strategia di inventio del sé, da intendersi come programmatica costruzione di un personaggio autoriale implicato dalla propria scrittura. A differenza di ciò che perlopiù accade nel genere dell’autofiction, le cui ibridazioni di vissuto e inventato hanno luogo nel testo, lo spazio autobiografico di Pincio si dipana in una dimensione transtestuale: un orizzonte di senso nel quale le rappresentazioni finzionali della propria vita interagiscono con le memorie personali affidate ad autocommenti e ‘scrissi d’arte’, ossia interventi saggistici dedicati ad artisti – ma anche scrittori – che si configurano come proiezioni della propria soggettività autoriale.[5]

Su questa rete testuale si innesta il coté figurativo, al quale, nell’ultima parte degli anni Zero, dopo circa due decenni di rinuncia alla pittura, Pincio si è di nuovo dedicato. Anche per questo appare opportuno avviare il discorso da quella mise en abyme del proprio progetto autoriale che è costituita dall’incompiuto Autoritratto con le spalle rivolte all’arte e alla fantascienza (incompiuto), del 2012.

Questo lavoro, in effetti, ci trasporta fulmineamente all’interno dell’universo creativo di Pincio. Lo si nota già nell’intreccio che stabilisce tra la formazione artistica – evidente nella posa di tre quarti del soggetto, nella suddivisione armonica degli spazi, nella sapienza tecnica – e l’immaginario di origine popular, imbevuto di cinema e letteratura di genere, oltre che di locandine melodrammatiche d’antan. Al contempo, l’allegorismo ironico, teso a contaminare tradizione figurativa e «cattiva pittura»[6] cinematografica, si intreccia con le implicazioni metalettiche care all’autore, che emergono nell’autoritratto inteso come meta-autoritratto da farsi, dando le spalle all’amplesso mostruoso che arte e fantascienza, in una camera d’astronave, stanno consumando. Se anche, con un’illusione ottica, può sembrare che il volto dell’autore sia dipinto nella tela raffigurata – e sarebbe questo un ulteriore, destabilizzante, incastro di rappresentazioni –, in ogni caso la testa e il busto proiettano su questa (meta)tela un alone rossigno nel quale sfuma il contorno di quanto potrebbe esservi raffigurato – l’effettivo autoritratto? –, ma la cui vista resta a noi inaccessibile.

Incompiuto appare, così, non tanto l’autoritratto ‘reale’, al nostro livello di spettatori, quanto il meta-autoritratto raffigurato nel dipinto. E a tale incompiutezza sembra alludere l’autore fissandoci con uno sguardo a bassa densità espressiva, ma fermo nel proporci la sfida di ricomporre un significato che rimane sfuggente, non più che alluso da approssimazioni interpretative. Non potendo fare affidamento, infatti, su alcuna evidenza semantica dei soggetti rappresentati, dobbiamo incunearci nelle intercapedini di senso create da allegorie alle quali, peraltro, la tensione ironica ha sottratto ogni certa corrispondenza semantica – e quella di una logica allegorica enigmatica, se non proprio, con termine di voluta polisemia fantascientifica, mutante, mi sembra senz’altro una chiave di accesso al percorso di letteratura concettuale messo in atto da Pincio, sostenuta dalla forza di un’intelligenza progettuale che può persino prevalere sul valore dei singoli lavori.

Per questa somma di ragioni, pertanto, l’Autoritratto assurge a baricentro dell’opera di Pincio, oltre che per la collocazione cronologica a cavallo tra la prima e la seconda fase della sua attività: come rappresentasse l’essersi lasciato alle spalle, come Marco Colapietro, l’arte, ma anche, nella sua primitiva maniera, gli omaggi più diretti alla fantascienza. Non di meno, il meta-autoritratto incompiuto suggerisce il tipo di spazio autobiografico che dobbiamo attenderci nell’orizzonte aperto dai testi pinciani: non un racconto della propria vita improntato a una lineare retorica della fedeltà, ma una trama ricorrente che scaturisce da una differita autosottrazione, in cui l’incompiutezza è cifra del baratro del fallimento.

2. Il fallimento dell’artista da giovane

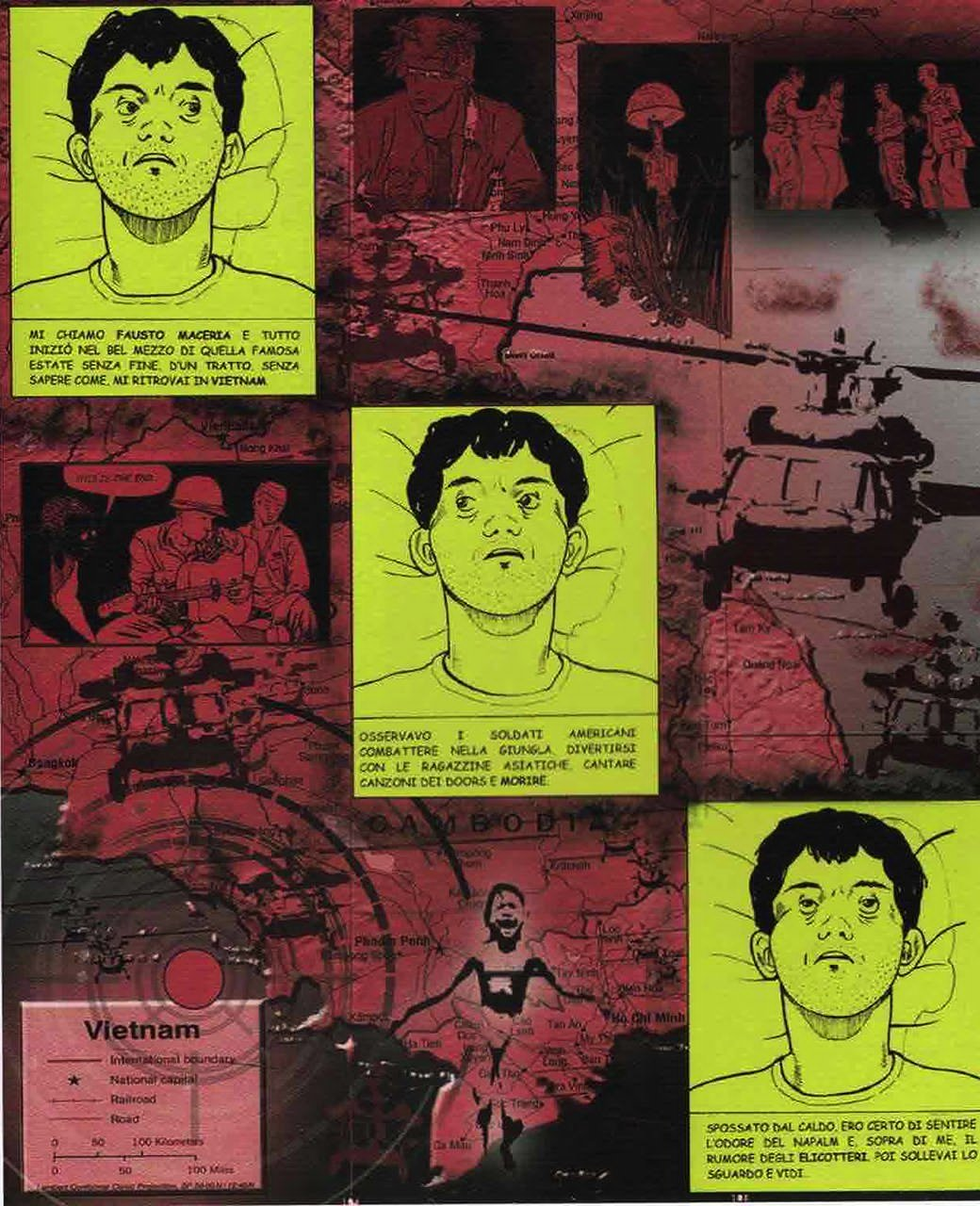

Per addentrarsi nello spazio autobiografico dell’autore conviene prendere le mosse dal Dialogo con Tommaso Pincio di Lorenzo Pavolini raccolto in Irrazionalismo urbano (2006), un iconotesto a più voci il cui titolo deriva dal racconto di Pincio che ne costituisce, accompagnato dalle immagini di Paolo Fiorentino, la sezione principale.[7]

Irrazionalismo urbano narra in prima persona le frustrazioni erotico-economiche di un operatore di call center in una metropoli del Nord, un unicum nella produzione di Pincio,[8] cui fanno da contrappunto i metafisici dipinti urbani di Fiorentino, sospesi tra prospettive quattrocentesche ed estetica da proto-videogame. Per il nostro discorso, tuttavia, degno di nota appare soprattutto il passo del Dialogo nel quale entra in scena un plot destinato a riapparire frequentemente nei testi a venire:

Sono stato un pittore. Decisi di mollare intorno ai ventiquattro anni e fu un trauma perché in pratica dipingevo da quand’ero bambino. Non avevo dubbi su quella che sarebbe stata la mia vita e invece… Non sapendo che altro fare rimasi nel mondo dell’arte finché non iniziai a scrivere. È stato un passaggio lento e soprattutto doloroso, fatto di tante letture e alcune esperienze di vita non proprio esemplari. Purtroppo non è che un bel giorno mi sono svegliato ritrovandomi illuminato dalle potenzialità della letteratura. Per un sacco di tempo mi sono sentito un fallito, poi uno che non aveva né arte né parte, e quando dico “un sacco di tempo” intendo un periodo che si è protratto per quasi un decennio (Irrazionalismo urbano, p. 62).

Senza dubbio siamo di fronte a un testo spurio come può esserlo un’intervista, contenuta peraltro in un volume già di per sé dialogico nella sua struttura iconotestuale. Ciò non toglie, tuttavia, che sia questa la prima occasione in cui, in un libro a sua firma, Tommaso Pincio mette in campo il racconto del proprio doppio talento mancato, fornendone una versione, per così dire, al grado zero. I termini utilizzati, infatti, attingono alla sfera delle emozioni e del vissuto: «trauma», un travaglio definito senza mezzi termini «lento e doloroso», «esperienze di vita non proprio esemplari», «mi sono sentito un fallito». Allo stesso tempo, il Dialogo di Pincio e Pavolini reca un lungo sottotitolo – Sulla verità biografica, sulle forme di mascheramento e sparizione, su un pittore diventato scrittore, sull’America e sulla narrazione come rito – che dà il senso di quanto lo spazio autobiografico sia comunque filtrato da meccanismi narrativi e retorici che muovono dall’idea, latamente benjaminiana, che «la narrazione è un rito, si fonda sulla ripetizione dei miti» (ivi, p. 66). E si tratta di miti che per Pincio sono senz’altro i ‘miti d’oggi’ di Marilyn Monroe, Jack Kerouac e Kurt Cobain, solo per citare alcuni dei protagonisti delle biofiction più o meno ucroniche di cui ha dato prova nella prima parte della sua carriera, ma sono anche i mythoi costituiti da quella trama continua che moltiplica (ironicamente) l’esibizione di un sé per definizione incompiuto.

L’esperimento autodiegetico di Irrazionalismo urbano apre al mutamento, formale non meno che tematico, segnato da Cinacittà (2008).[9] Di ciò l’autore rende conto in Pulp Roma (2012), il «libercolo» in cui «si illustrano umori e fissazioni» (Pulp Roma, p. 15) dietro la stesura del romanzo:

Una preclusione quasi ideologica mi obbligava a procedere come sempre avevo fatto, ossia ricorrere a una voce narrante terza e indistinta. D’altronde ero consapevole che stavolta non potevo immaginare un personaggio qualunque, un romanzo di comodo, gravandolo di ogni manchevolezza e contraddizione insita nel sentirsi un vero romano. Giunsi così all’aberrante conclusione che il protagonista sarei stato io, con tanto di nome e cognome riconoscibili, lasciando però che a narrare le mie peripezie di quirite fosse qualcun altro: la sacra e convenzionale voce onnisciente dei romanzi. Feci così vari tentativi, tutti fallimentari. In essi o io sembravo un pazzo che parla di sé come di un estraneo o la pagina aveva un suono artificioso, intollerabile (ivi, pp. 27-28).

A un certo punto, spinto dalla necessità di presentare un qualche risultato al proprio editore, Pincio decide di buttare giù, per fare un po’ di ordine, un più conciso racconto dal titolo The Melting Spot, presente anch’esso in Pulp Roma, al pari dell’abbozzo di rimediazione fumettistica pensato per un progetto con Rolling Stone non andato in porto. Abbandonata l’opzione di quella complessa autofinzione a focalizzazione zero che avrebbe dovuto essere il lavoro nell’idea originale, The Melting Spot indica la strada verso la versione definitiva di Cinacittà: nello scenario distopico di una Roma sfigurata dalla catastrofe climatica e abitata quasi esclusivamente da cinesi, si consuma il destino del «quirite» in cui Tommaso Pincio ha rappresentato un alternativo sé. Incapace di dare un senso alla propria vita e di fuggire al Nord, il protagonista cade, tra indolenza e autolesionismo, nelle spire di eventi che lo conducono alla reclusione in carcere, riconosciuto colpevole dell’omicidio della sua giovane amante cinese, che però non ha confessato e di cui addossa la responsabilità all’enigmatico e potente Wang, come scopriamo al termine delle «memorie del [suo] delitto efferato» (Cinacittà, p. 334).

Non è necessario ricorrere ancora a Pulp Roma per notare come lo spazio autobiografico autoriale sia ripetutamente evocato da un plot che presenta ricercate corrispondenze con la vita dello scrittore quando ancora si chiamava Marco Colapietro. L’intreccio ruota infatti intorno a tre piani temporali: al presente della narrazione, in cui il protagonista, recluso in carcere, sconta la pena, si alternano il passato recente, successivo all’«anno senza inverno» (ivi, p. 207) e incentrato sul suo tracollo psicologico ed economico, e il trapassato remoto, il più pregno di indizi autobiografici, dal quale si diparte il suo progressivo sperpero di esistenza.[10] Innanzitutto, egli ci informa di aver lavorato in una «prestigiosa galleria d’arte […] in uno strano vicolo dall’andamento a ipsilon» (ivi, p. 174) che prende «il nome dalla pallacorda, un gioco antenato del tennis che secondo alcuni fu all’origine delle sventure di Caravaggio» (ibidem):

Tutte queste cose non le ho apprese da Wang, ma in galleria. Il mio boss lo usava per ammaliare i clienti. Per distrarli dalle irragionevoli quotazioni delle croste in mostra, gli raccontava la favoletta del duello per il punto contestato. Il più delle volte funzionava. I fessi restavano a bocca aperta ammirati, soprattutto se erano americani. Evocare la nobile arte del passato fugava le loro perplessità sulle degenerazioni di quella presente. Quando il boss era in viaggio d’affari, la gestione della galleria veniva affidata completamente alla mia scettica cura. In simili circostanze, peraltro assai frequenti, toccava dunque a me di imbonire i malcapitati con la panzana della pallacorda (ivi, p. 175).

Grazie a questo impiego il protagonista ha frequentato, sentendosene però sostanzialmente estraneo, l’ambiente degli artisti e dei collezionisti, mentre intanto i sogni coltivati «ai tempi dell’accademia» (ivi, p. 264), così simili a quelli di Marco Colapietro, di essere un pittore di successo o, anche, un fumettista,[11] si dissolvevano progressivamente in una radicale disillusione: «io non ne potevo più dell’arte, mi aveva rovinato la vita» (ivi, p. 211). Né meno significativo, al riguardo, è ciò che leggiamo a proposito di Hammamet Express, il giovane collaboratore di Craxi preso a monetine davanti all’Hotel Raphaël nel 1993 e ritrovato in seguito come cliente della galleria: «Immagino che nella mia testa bacata di allora mi identificassi un po’ in lui. Anch’io ero stato uno che sarebbe potuto diventare qualcuno. Ero una promessa mancata dell’arte come lui lo era della politica» (ivi, p. 183).

In Cinacittà incontriamo la prima concretizzazione narrativa di una trama che ritroveremo simile, dieci anni dopo, nella prima parte del Dono di saper vivere. Da un lato, questo tornare, letteralmente, sul luogo del delitto conferma l’ossessività simbolica della reclusione nell’opera di Pincio, pari solo a quella della disappartenenza suggerita dalla ricorrenza degli hotel; dall’altro, vi si può intravedere una sorta di conto non chiuso con la propria scrittura. In questa direzione, risulta illuminante il passo in cui si legge che «qualunque racconto implica anche un intento vendicativo di qualche tipo o almeno risarcitorio» (Il dono, p. 106). Oltre che all’«inevitabile» (ibidem) istanza riparativa nei confronti di «un torto [o] un’ingiustizia del mondo» (ibidem) esercitata di per sé dall’atto di scrivere, il passo conduce infatti a un riferimento autoriale più circoscritto, esplicitato poco dopo: «Ma qualora il narratore si rendesse conto che a fare il bello e il cattivo tempo nelle sue storie sia un’ossessiva sete di vendetta che non sa dominare, non sarebbe più giusto trarre le dovute conclusioni e prendere atto del proprio fallimento?» (ibidem). Siamo al cospetto, si intuisce, di una resa dei conti che ha a che fare con i processi di ‘messa in trama’, per così dire, della propria scrittura e sospinge il fallimento dal livello di tema rappresentato a quello di ragione compositiva: uno spostamento pericolosamente al limite dell’afasia, ma che, non di meno, trattiene la possibilità di uno scarto, di un bivio imprevisto – e, come vedremo, il termine ‘bivio’ è tutt’altro che generico.

Per comprendere però in che senso, mettendo in scena, nel brusco passaggio dalla prima alla seconda parte del libro, la presa d’atto di un insuccesso compositivo, Pincio approdi forse nel Dono di saper vivere a un diverso tipo di riparazione, che supera «l’ossessiva sete di vendetta» e apre, forse, a una nuova fase del suo percorso, si dovranno prima esplorare altre manifestazioni del suo spazio autobiografico.

3. Il «doppio del cazzo»

Il plot dell’artista fallito, cardine dello spazio autobiografico dell’autore, ritorna in Hotel a zero stelle (2011). Qui Pincio immagina un albergo di infima categoria, modellato su «un postaccio a Tel Aviv» (Hotel, p. 23), riservato ai «vagabondi dell’anima» (ivi, p. 25), in cui, con dichiarato sottotesto dantesco, si confronta con la sua personale Rosa dei ‘non-beati’. Nell’hotel, infatti, gli si presentano dodici scrittori, uno per ognuna delle tre stanze presenti nei quattro piani che simboleggiano l’itinerario esistenziale dell’autore: lo smarrimento nella selva oscura, l’inferno del fallimento, il purgatorio del superamento del concetto di realtà e il paradiso della rivendicazione, «nella necessità di ribellarsi alla morte, [di] un senso, seppure effimero, dell’esistere» (ivi, p. 223). Ciascun autore, introdotto da un ritratto dipinto da Pincio, costituisce la figura di una tappa del proprio mythos. Il primo è Goffredo Parise, anch’egli pittore mancato e che bene si presta, così, a raccontare il dolore di scoprire l’inadeguatezza della propria vocazione artistica:

E in effetti, il momento in cui sono stato più sincero ha coinciso con la fine della giovinezza e dei sogni che mi ero dato. Ammettere che non avevo il talento, e forse nemmeno il bisogno, per diventare un verso artista è stato un po’ come morire. Per lungo tempo non ho saputo in che modo interpretare questa mia determinazione, se come un atto di nobile e radicale onestà – che era poi il modo in cui preferivo cantarmela – o piuttosto nei termini di un suicidio figurato, una vigliacca rinuncia alla vita (ivi, p. 39).

Poco più avanti, ancora nel piano della selva oscura, il confronto con Jack Kerouac è l’occasione per ribadire con ostentata amarezza la vastità della sofferenza giovanile: «Certo è che se bastasse fallire per diventare ottimi scrittori, dovrebbero darmi il Nobel di corsa. Sono un fallito precocissimo» (ivi, p. 66). Nemmeno il fatto che all’infrangersi dei sogni di ragazzo – diventare un pittore di successo e, pertanto, «miliardario» (ivi, p. 17), come lo diventavano negli anni Ottanta gli artisti baciati dalla fama – sia succeduto il lavoro di «direttore in una galleria d’arte contemporanea» (ibidem) è stato motivo di qualche conforto: sulla carta si trattava di un impiego tutt’altro che disprezzabile, ma nella pratica si è risolto nelle mansioni di un «tuttofare, esattamente il nulla a cui aspirav[a]» (ibidem). Di qui un lungo e tortuoso percorso per riuscire a cessare di essere un dissipatore di esistenza: «Il senso di diventare scrittore è stato quello di porre una fine, di smettere di rinunciare» (ivi, p. 187), come si legge al termine della stanza dedicata a Pier Paolo Pasolini, per quanto si tratti di una soluzione che, come già il caso di Kerouac suggeriva, non è priva di effetti collaterali: «La rogna del fare lo scrittore è che non c’è soluzione: o scrivi o vivi» (ivi, p. 59).

Il passo successivo, in questo itinerario di ambivalente redenzione, è costituito dall’adottare un nom de plume, cosa di cui si rende conto nell’ultima stanza, dedicata a Eric Arthur Blair, meglio noto come George Orwell. Come l’attitudine dell’autore di 1984 a essere un «impostore» (ivi, p. 206) è compendiata dalla scelta di dotarsi di uno pseudonimo, il nuovo nome consente a Tommaso Pincio un taglio col passato che si traduce in un’ironia senza soluzione: «Insomma, era la suggestione di una sconcia impostura ad attrarmi verso quel nome, l’idea che, tra le righe, come in una sorta di rebus, vi si ponesse un “doppio del cazzo”» (ivi, p. 209). La doppia allusione al colle romano, luogo di memorie infantili, e all’«apostolo scettico» (ibidem), detto anche Didimo, ‘gemello’ in greco, «per via di una sua fortissima somiglianza col Messia» (ibidem), si somma al riferimento al «noto scrittore» (ibidem) statunitense e rende subito evidente «che si trattava di un falso, d’un imbroglio, d’una presa in giro, di un doppio del cazzo» (ibidem).

Lo pseudonimo esibisce la finzione di una nuova identità che muove da un passato cancellato: irrealizzato, nei termini dell’incompiutezza del fallimento, ma non di meno de-realizzato, deprivato di realtà.[12] Non dimentichiamoci, del resto, che il paradigma di realtà a cui si riferisce Tommaso Pincio si situa in «una visione del mondo che dalla beat generation porta a Matrix passando per la rivoluzione psichedelica, il postmodernismo, il cyberpunk e altre storie» (ivi, p. 131) – e qui siamo, non sorprendentemente, nella stanza di Philip Dick, al terzo piano, dove, nel proprio personale purgatorio, si appura che «la realtà è indecidibile» (ibidem).[13] In questo orizzonte, anche i confini dello spazio autobiografico risultano indecidibili e non è possibile per i lettori accedervi con fiducioso abbandono, specie dopo che sono stati resi edotti dell’«imbroglio» che costitutivamente pertiene alla sostituzione di Marco Colapietro con Tommaso Pincio. È questo un tratto che diviene ancora più programmatico in Scrissi d’arte (2015), a conferma che a ogni ritorno del plot si aggiungono nuovi tasselli che lo arricchiscono:

Stando alla versione che solitamente fornivo, la storia del mio avvicinamento alla scrittura o, per meglio dire, alla narrativa, si dipanava all’incirca nei seguenti termini. Poco dopo essermi diplomato all’Accademia delle Belle Arti di Roma, mi resi conto di non possedere il talento necessario per realizzare la mia ambizione di diventare un grande artista. Non sapendo bene in cos’altro impegnarmi, passai senza entusiasmo dall’altra parte della barricata, accettando di lavorare alle dipendenze di Gian Enzo Sperone, che da qualche tempo mi magnificava le qualità e i vantaggi del suo mestiere, il gallerista. Seguì un periodo di sofferenza lacerante e un soggiorno a New York attraverso il quale speravo di ritrovare me stesso, ovverosia la perduta vocazione di artista, ma che finì invece per farmi scoprire le gioie della letteratura, ammesso che di gioie si possa parlare. A volte, secondo le circostanze e l’interlocutore, condivo il racconto con qualche dettaglio, per dare colore e credibilità. […] È una versione molto veridica. Le cose andarono all’incirca nei termini in cui ero solito raccontarle, tocchi di colore inclusi, anche se la versione non era sempre perfettamente uguale a se stessa. Queste variazioni sul tema non costituivano un grosso delitto, perché la vitalità di una storia consiste nei piccoli mutamenti cui è sottoposta ogni volta che la si racconta (Scrissi d’arte, pp. 5-6).

Non è un caso che nel passo, tratto dalle pagine introduttive, di nuovo la parola chiave sia «realizzare»: Tommaso Pincio ‘realizza’ Marco Colapietro rimuovendone il fallimento di artista – «decisi di attraversare il Rubicone, cancellando l’arte, consegnandomi alla scrittura» (ivi, p. 171) – e conferendo realtà a un’esistenza sino a quel momento sperperata. Esplicitando le manipolazioni del plot che le «variazioni» sortiscono, l’autore rende del tutto scoperte, con programmatica strategia, le ‘criptoamnesie’ dello spazio autobiografico implicato dai propri testi.[14] Di conseguenza, di fronte alla sezione Passato remoto, in cui sono stati recuperati alcuni degli ‘scrissi d’arte’ redatti da Marco Colapietro tra il 1984 e il 1998, non possiamo non sospettare che la selezione sia comunque tendenziosa, funzionale a fornire «qualche dettaglio» ulteriore che renda più raffinato l’«imbroglio» o, detto altrimenti, il mythos del sé.[15] Non di meno, un simile spazio autobiografico, tanto più esibito – non dimentichiamo – quanto più è sottratto, si pone a garanzia dell’ironica onestà dell’operazione: della credibilità dello scrittore come conduttore di una coerente pratica di scrittura che prende origine dalla sua preistoria autoriale.

4. Metalessi d’autore

Riguardo alla preistoria narrata di Tommaso Pincio non si dovrà trascurare un altro aspetto che decostruisce ulteriormente quell’indecidibilità del reale che è uno dei capisaldi del paradigma narrativo dell’autore, ma che potrebbe sembrare appannato dal sostanziale realismo del plot autobiografico sinora delineato: il pittore fallito che si dedica alla scrittura, cambiando nome per tagliare con l’ambiente dell’arte da cui si sente soffocato e oppresso. Invece, il coté realistico del doppio talento mancato si inserisce nello spazio di una permanente contronarrazione fantascientifica aperta dal romanzo di esordio, M. (1997), nel quale Tommaso Pincio è sia autore che personaggio.

Se prestiamo fede a varie dichiarazioni dello scrittore, l’idea dello pseudonimo gli sarebbe venuta proprio durante la redazione di M.: sarebbe stato l’autore ad aver preso il nome dal personaggio, e non viceversa.[16] In ogni caso, si tratta di una genesi metalettica che avviene nelle pagine che introducono Tommaso Pincio come uno stencil seenne che il protagonista Ricard De Kaard ha l’incarico di recarsi a eliminare la mattina del fatidico 22 giugno 1969, alle cui ore 00:57 si dipana, con ripetute variazioni, il livello diegetico base di M.:

E a me? Che me ne frega in fondo? Me ne torno in albergo, domani mattina riscuoto il premio per i sei stencil che ho annichilito oggi e poi parto per Roma per annichilire il primo prestencil della mia carriera. E che prestencil! Tommaso Pincio ha soltanto sei anni. Nessuno è riuscito a individuare un Programma di Determinazione Motivazionale tanto giovane (M., p. 21).

Più di centotrenta pagine dopo veniamo a conoscenza di altri dettagli biografici, grazie al sogno di Ricard in cui Tommaso Pincio è entrato dentro la sua dimensione vitale: come «un intruso che non aveva niente da spartire con lui, un’entità che aveva approfittato del sonno notturno per prendere possesso della sua scatola cranica addormentata e farci il comodo suo» (ivi, p. 152). Invano Ricard tenta di separare il Dentro e il Fuori del sogno, perché una simile «distinzione […] era un concetto arbitrario» (ivi, p. 153) anche nella navetta nella quale, ripresa conoscenza il 15 agosto 1996, si ritrova ad attraversare «quel nuovo tipo di buio» (ivi, p. 154) in cui il sogno l’ha misteriosamente condotto: «Si faceva una ragione del fatto di chiamarsi Tommaso Pincio e di essere nato a Roma il 2 giugno 1963, giorno della Pentecoste cristiana» (ibidem). Di questa sua nuova scombinata esistenza, in cui i confini tra un’identità e l’altra sono labili, appare premonitore il «piccolo incidente» (ibidem) del settimo compleanno di Tommaso. La madre, esaltata dalla data simbolica della nascita, gli organizza una festa con «un millefoglie farcito di crema» (ibidem) calato dal soffitto e inevitabilmente schiantatosi sul tavolo, mentre i bambini invitati, anziché cantare le quarantanove versioni di Happy Birthday in altrettante lingue predisposte sempre dalla madre, si mettono a fare baldoria con i pezzi sfracellati della torta.

Dal racconto di un simile disastro prende il via una digressione piuttosto ampia dedicata alla vita malinconica di Tommaso Pincio, le cui modalità di penetrazione nel proprio livello di realtà rimangono comunque oscure a Ricard de Kaard. Strabilianti soluzioni narrative, da questi giudicate troppo cinematografiche, come che lo stencil cresciuto venga ucciso da agenti di potenze spaziali nemiche, si alternano a episodi realistici dell’infanzia e dell’adolescenza di Tommaso. Si tratta di ricordi che ritroveremo, con le consuete ‘variazioni’, nei segmenti autobiografici di Hotel a zero stelle e Pulp Roma, ma che in M. sono presentate come il passato remoto di un fantascientifico salto nel futuro: nell’estate del 1996 che più o meno corrisponde, metaletticamente, al periodo della composizione del libro.

Un momento di rivelazione nel sogno è però fornito dall’apparizione di un pouf, evocato dagli «impercettibili puff» (ibidem) delle bollicine di Coca-Cola quando svaniscono: una sorta di versione pop della madeleine proustiana che prelude, come la navetta di Ricard/Tommaso fluttuante nel buio del sogno, all’orbitare nel vuoto di Jack Kerouac nel successivo Spazio sfinito. Il pouf in questione altro non è se non il «cuscinone» (ibidem) posto di fronte al televisore, seduto sul quale da bambino ha guardato cartoni animati e film, assorbendo «giorno dopo giorno quella geometria emotiva che lo avrebbe condizionato tutta la vita» (ivi, p. 160): perché «il pouf era stato in sostanza il luogo di origine di due personaggi destinati a rincorrersi, odiarsi e rimpiangersi vicendevolmente: Tommaso Da Piccolo e Tommaso Da Grande» (ivi, p. 161). In particolare, la memoria dei programmi televisivi innesta sui ricordi personali citazioni cinematografiche cult e sovrapposizioni pop che rendono le celebrities non meno reali e vicine dei propri familiari. Esemplare, al riguardo, il racconto della disillusione esistenziale della madre, dopo essere stata abbandonata dal padre di Tommaso prima della nascita del figlio:

[…] in preda alla disperazione, persa in uno di quei trip di esaltazione simbolica che la coglievano frequentemente, la Mammina si recò a Capri con l’amica Nicoletta, detta Patty, per tuffarsi da una scogliera nei pressi della Grotta Azzurra. Pensava di risolvere il su problema con il metodo naturale della “panciata”. Patty le diede un grosso bacio per farle coraggio, lei si lanciò verso l’acqua chiudendo gli occhi e, per non pensare a quanto stava facendo, improvvisò sul momento un orecchiabile motivetto.

Poi mi butto giù,

poi mi butto giù,

come fossi una bambola (ivi, p. 168).

Dal suo romanzo di esordio Tommaso Pincio emerge pertanto come stencil che dalla prospettiva del 15 agosto 1996 mostra al suo cacciatore del 22 giugno 1969 il destino sancito dal PDM, ossia dal «programma di determinazione motivazionale» (ivi, p. 25), che ne cristallizza il destino. È vero che in seguito l’autore ha preso le distanze da M.,[17] ma questo ingresso in scena di Tommaso Pincio come un bambino androide segnato da un programma di immutabile malinconia esistenziale ha lasciato una traccia indelebile nel futuro dello scrittore, in primis come antidoto a un eccesso di fiducia in quella che si potrebbe definire la narrazione autobiografica mainstream impostasi a partire da Cinacittà.

Più in generale, però, il fatto che Tommaso Pincio possieda una sua personale preistoria sviluppatasi in una realtà inscenata dalla narrazione, altra rispetto a quella in cui ha vissuto Marco Colapietro, fa sì che egli non solo sia un «doppio del cazzo», ma che come doppio possieda una ‘motivazione’ autoriale ‘determinata’ dal suo prequel fantascientifico.[18] Detto altrimenti, le due origini, per quanto si sviluppino nelle realtà parallele di M. e di Marco Colapietro, sono strettamente connesse nella misura in cui il doppio è anche uno stencil, ossia «un Essere-per-il-Futuro, un essere determinato e lineare, senza bivi, incroci, svincoli o rotatorie per l’inversione di marcia» (ivi, p. 26). Si capisce, cioè, che la ricorrenza della trama del talento mancato e del conseguente fallimento esistenziale costituisce il PDM di Tommaso Pincio, fissato, «senza bivi», su quell’unico plot che, nel proprio spazio autobiografico, impone di de-realizzare Marco Colapietro per realizzare se stesso.

A ben vedere, infatti, prima della rivoluzione copernicana di Cinacittà descritta in Pulp Roma, la coazione a ripetere narrativa in cui si è manifestato negli anni il «programma di determinazione motivazionale» di Tommaso Pincio ha dato vita a una serie di personaggi che ci appaiono prefigurare – e rifigurare – la trama su cui è imperniato il proprio spazio autobiografico. Se osserviamo i protagonisti dei primi quattro romanzi, compresi i già menzionati personaggi di biofiction ucroniche come Jack Kerouac e gli altri nello Spazio sfinito o il Kurt Cobain narrato dal punto di vista del suo amico immaginario, notiamo come inderogabilmente – «senza bivi» – essi condividano un disorientamento che ci appare una variazione continua del mythos al centro dello spazio autobiografico: prosopopee postmoderne di un congenito ‘espatrio in patria’, per riprendere un’immagine di Cinacittà, significante di una generazione disorientata[19] o di chi, più generalmente, non possiede il ‘dono di saper vivere’.

In questa direzione, che suggerisce come l’enciclopedismo postmoderno di Pincio mascheri tematiche esistenziali di più lunga tradizione, si possono riconoscere alcune tappe del passaggio di consegne tra i ‘prefiguranti’ e l’io alternativo autobiografico. Il più demarcante avviene, con l’ennesima simbolica metalessi, nel momento in cui il protagonista di Cinacittà elegge a sua dimora la suite 541 dell’hotel Excelsior nella quale Kurt Cobain, protagonista di Un amore dell’altro mondo, tentò per la prima volta il suicidio. Non meno degno di nota, tuttavia, sono le coordinate cronologiche in cui, passato alla prima persona, l’attentatore kamikaze della Ragazza che non era lei situa la fase più critica della sua esistenza: quando, «superat[a] la trentina» (La ragazza, p. 207), si pone domande come «Chi sono? Dove vado? Che senso ha la mia vita?» (ibidem). Siamo infatti in una «sera di fine estate del 1996» (ibidem): non troppo distante, intuiamo, da quel 15 agosto 1996 in cui Tommaso Pincio si manifesta ‘dentro’ Ricard De Kaard sognante nella sua navetta spaziale.[20]

5. Oltre il bivio

Come si è accennato, il monologo del carcerato torna nella prima parte del Dono di saper vivere (2018), che già dal titolo richiama l’espressione ricorrente, persino ossessiva, dello sperpero di esistenza del lavoro precedente. Ritroviamo anche la Roma devastata dal caldo, l’avvocato – che però non ha più il cognome Trevi –, il delitto, la prigione, le corrispondenze biografiche con la vita di Marco Colapietro. La configurazione a ypsilon di via della Pallacorda, già menzionata in Cinacittà, acquista una più marcata connotazione simbolica. Lo si percepisce già quando, dovendo recarsi per la prima volta nella galleria per vendervi il telefax per la ditta di cui è rappresentante, il protagonista riesce a trovare l’entrata solo grazie alle indicazioni di uno spettrale personaggio spuntato dal nulla, detto Otto Dita per la mutilazione a una mano: «Mi voltai e vidi che la strada si biforcava pochi metri dietro le mie spalle, divisa per metà in due da un edificio che ci si infilava lungo come un cuneo. […] un vicolo abbandonato, immerso in un buio molto più intenso» (Il dono, p. 37).[21] La simbologia si chiarisce nel capitolo successivo:

Una y, questo sarebbe il tempo? A dire il vero, preferirei vedervi una lingua biforcuta, ma per cominciare, per intenderci e semplificare va benissimo anche la y. Ogni attimo, ogni singolo istante della vostra esistenza ha questa forma, che è poi la forma di un bivio, di una vita che si divide in due, simile alla via che poteva percorrersi nell’Ade, se provvisti di un ramo d’oro. […] Il tempo non è che l’eterno perpetuarsi di un bivio; unite gli attimi di cui è composta la vita di una persona e avrete la forma del suo destino, una specie di filo spinato che varierà da individuo a individuo, secondo le infinite possibilità dell’esistere, ma che manterrà l’aspetto di un filo spinato, là dove per spine devono intendersi le deviazioni non prese, le possibilità abortite, ciò che non poteva essere e non è stato. E una spina era anche il ramo di via di Pallacorda che mi era sfuggito quella sera (ivi, p. 39).

Persino pleonastico rimarcare quanto colpisca, a più di venti anni di distanza da M., il ritorno dell’immagine del bivio, che diventa per l’io narrante la chiave non solo del proprio percorso di vita, ma anche di una personale filosofia esistenziale in cui il destino prende la forma di un «filo spinato». In particolare, nel suo caso, il lato del bivio imboccato coincide con l’inizio di uno sperpero senza soluzione della propria esistenza: «Lasciai sparire anni e anni quasi senza viverli, barricato nell’angusto ufficio di quella stupida galleria» (ivi, p. 19), mentre è ormai inesorabilmente alle spalle «l’età dell’oro, i miei giorni di studente» (ivi, p. 61) dell’Accademia delle Belle Arti, cui si era iscritto un po’ per la predisposizione per il disegno «e un po’ per inerzia, nella speranza di trovarvi ispirazioni ed entusiasmi che non avev[a]; una rotta, un segno che [gli] dicesse come impiegare la vita» (ivi, p. 31). Ad accrescere il senso di fallimento l’incapacità di trattare in maniera brillante e persuasiva con i potenziali collezionisti; di qui l’idea di sfruttare il fascino caravaggesco del luogo: «Consapevole che la natura non mi aveva fornito di alcuno charme particolare né tanto meno di una forma pur minima di carisma, contavo di sedurre i malcapitati raccontando del Caravaggio» (ibidem).

La figura di Caravaggio, già evocata in Cinacittà, costituisce l’ossatura strutturale del Dono di saper vivere. Innanzitutto, il racconto della vita del pittore, soprannominato il Gran Balordo – forse in assonanza parodica con il Gran Lombardo vittoriniano –, da goffo escamotage affabulatorio diventa per il sempre meno giovane direttore della galleria anche il soggetto di un finto libro da scrivere, di cui si vanta in giro per attirare l’attenzione dei suoi interlocutori e che, dopo anni di prigione, persino l’avvocato gli ricorda. L’interesse per Caravaggio, tuttavia, deriva da una più profonda affinità che, non senza tensioni conflittuali, il protagonista ha avvertito nei suoi confronti sin dai tempi della scuola:[22]

Quante volte ci ho pensato, quante volte me lo sono chiesto, giungendo alla medesima conclusione di Berenson. Difettavo anch’io del dono di saper vivere? Ovvio che sì. Se poco soffrivo il Caravaggio era anche perché il suo pensiero mi riproponeva ogni giorno lo stesso problema. L’inettitudine cronica per cui pure chiudere a chiave una porta era per me una missione impossibile. Solo che, a differenza del Gran Balordo, la mia mancanza non era una macchia in una vastità di talenti. Era una macchia in un mare di macchie (ivi, p. 27).

A questi due primi percorsi tematici se ne aggiunge un terzo, nel quale la linea stabilita da Caravaggio si interseca con quella, non meno al cuore del libro, del successo economico come misura della realizzazione esistenziale.[23] A convincere lo squattrinato rappresentante di telefax ad accettare la proposta di lavorare nella galleria è infatti la visione delle quarantadue banconote da centomila lire, recanti l’effigie del Caravaggio disegnata da Ottavio Leoni nel 1621, con cui il fascinoso mercante d’arte detto l’Inestinto gli ha pagato, evidentemente in uno sfoggio di superiorità munificente, l’inutile dispositivo:

Il dono di saper vivere si misura anche da come si resiste alla sciocca tentazione di delegare le proprie scelte a fantomatici segni del destino. […] La sera che mi intanai nel cesso per decidere del mio futuro mi sembrava di vedere solo segni. […] Mi trovavo di fronte alla prima grande y della mia vita. Dovevo decidere quale biforcazione prendere, se accettare la proposta dell’Inestinto o attendere un nuovo bivio, come una vocina dentro nel profondo mi scongiurava di fare. I quarantadue me che mi fissavano dai biglietti da centomila sembravano di opposto avviso. Pareva dicessero, Vuoi fare soldi? Che aspetti? La strada è questa (ivi, pp. 71-72).

Sia il tema del denaro che la figura di Caravaggio garantiscono continuità a un libro la cui prima parte si chiude bruscamente con una frase lasciata a metà, a testimoniare l’abbandono repentino di un progetto di obliqua rappresentazione del sé, di cui si dà ragione nel (meta)racconto della seconda parte del libro. Qui a parlare è un io scrittore sul quale si proietta direttamente l’autore intrecciando il racconto del fallimento narrativo con altre questioni che gli premono:

Cos’era previsto accadesse nel prosieguo del libro che ho deciso di interrompere? Lo stesso che accadde a me anni fa, solo un po’ romanzato. Dopo dubbi e arrovellamenti il mio falso specchio accetta il lavoro e la galleria gli si rivela subito un luogo strano, sinistro, per certi aspetti. L’economia che lo tiene in piedi, per esempio: misteriosissima (ivi, p. 107).

[…] il mio falso specchio alle prese con i rifiuti abbandonati e la maledizione di dover vendere riflette l’idea che mi sono fatto di me stesso svolgendo lo stesso lavoro, soprattutto nella stessa strada. La realtà era ovviamente diversa da come l’ho descritta, colorita in peggio secondo i dettami della finzione […] (ivi, pp. 112-113).

Il primo io, «falso specchio» del secondo, sembra stare a Marco Colapietro come il secondo, ‘falso specchiantesi’, sta a Tommaso Pincio, in un gioco di reciprocità in cui le corrispondenze non solo continuano ad assommarsi, ma sono anche dichiaratamente rivendicate, come suggerisce ad esempio l’esplicitazione dell’identità dell’Inestinto – il celebre gallerista Gian Enzo Sperone. Soprattutto, però, l’io scrittore condivide con l’io protagonista della prima parte i tratti biografici del fallimento del talento artistico e di una dichiarata inettitudine, come si nota già all’inizio della seconda parte.

Ammirando dalla finestra la rumorosa abilità del venditore di scarpe del negozio d’ingrosso al pianoterra, un’amica fa presente allo scrittore che lui non sa vendersi. Questi, punto nel vivo, si chiede: «Cos’era, una cospirazione? Pure le amiche si mettevano a parlare come Bernard Berenson adesso?» (ivi, p. 82), mettendo poi a fuoco come l’odio per lo sguaiato vicino nasconda un più sottile odio per se stesso: «Avere quest’uomo sotto casa è il mio strazio quotidiano, mi pone davanti un’inettitudine che non ho mai accettato» (ivi, p. 83). Si assiste, cioè, a un gioco di reciprocità imperfette in cui emerge, centrale, il tema del ‘non saper vivere’, che consiste non solo nel non sapersi vendere, ma anche nel non saper vendere, ossia nel non saper fare soldi: quella cosa «che più decide le fortune di un individuo all’interno del gruppo sociale in cui gli è capitato di nascere» (ivi, p. 119).

Di nuovo, il denaro emerge come Leitmotiv del libro, facendo da contrappunto al mal vivere di Caravaggio, sul quale effettivamente lo scrittore vuole scrivere un libro. Il Gran Balordo conserva, cioè, la continuativa funzione di figura del «fallimento» (ivi, p. 85) del doppio io protagonista del libro, portatore di un’attitudine gemellare di cui, nella prima parte, l’ekphrasis di Davide con la testa di Golia, ammirato al liceo alla Galleria Borghese, offre un’ottima mise en abyme:

Uno, il volto di Davide, osserva l’altro, il volto di Golia. L’altro, che non è più un viso in senso stretto ma una cosa morta, una testa mozzata da poco, osserva senza vederlo il vuoto davanti a sé. Con la mano sinistra, Davide tiene sollevata per i capelli la testa di Golia e in questo gesto, nell’espressione compassionevole che dedica a quanto resta del nemico appena sconfitto, fa sembrare l’uccisore e il suo macabro trofeo un’unica entità, come se quel Davide e quel Golia non fossero due anime, ma soltanto due momenti distinti e lontani di una stessa persona, tornati tristemente a congiungersi, una sorta di bivio al contrario, una y capovolta (ivi, p. 66).

Tuttavia, di contro all’inestricabile duplicità di Marco Colapietro e Tommaso Pincio che il quadro sembra raffigurare, l’impossibilità di continuare a scrivere una vicenda che avrebbe variato vampirescamente la distopia di Cinacittà – «A un tratto ho capito che il libro era un fallimento completo, che non avrei mai dovuto iniziarlo» (ivi, p. 92) –, produce uno scarto che dalla crisi di ispirazione sembra derivare l’imprevista capacità di imboccare un nuovo percorso narrativo. Come se, di fronte alla ypsilon di via della Pallacorda, Tommaso Pincio avesse imboccato una diversa strada, in grado, forse, di sottrarlo alla coazione a ripetere dell’«ossessiva sete di vendetta» (ivi, p. 106) che, effetto del suo ‘programma di determinazione motivazionale’, ne ha nutrito per lungo tempo la scrittura. Così, pur senza abbandonare le tematiche esistenziali frequentate da Pincio, Il dono di saper vivere imbocca un intreccio di romanzo-saggio di maggiore respiro rispetto alla trama del personaggio che varia lo spazio autobiografico dell’autore.

In altri termini, il repentino passaggio dalla prima alla seconda parte del libro si configura come la possibilità di operare una diversa scelta di fronte all’«eterno perpetuarsi di un bivio» (ivi, p. 39): di contravvenire al PDM con cui, nel suo livello di realtà di stencil, si è sviluppata la coazione narrativa di Tommaso Pincio, scrittore, per citare nuovamente M., «senza bivi, incroci, svincoli o rotatorie per l’inversione di marcia» (M., p. 26). Ed è forse in questo orizzonte che si comprende il finale, che si concede la possibilità di una maggiore pacificazione:

E mi domando se per noi semplici mortali […], così pieni di noi stessi e dunque di niente, il dono di saper vivere non consista alla fine nel calarci senza troppe paure né pretese nella parte che qualcuno ha scritto per noi, confidando che un copione c’è, anche se non lo abbiamo letto (Il dono, p. 193).

1 Cfr. ad esempio M. Corsi, ʻTommaso Pincio e Un amore dell’altro mondoʼ, Ermeneutica letteraria, V, 2009, pp. 143-147; L. Torti, ‘Tommaso Pincio, l’arte nella letteratura, Tra iconotesti, ekphrasis e scrittura visiva’, Griseldaonline, XVIII, 2019, 1, pp. 149-167; F. Milani, ‘Tommaso Pincio: l’ossessione caravaggesca’, in Id., Il pittore come personaggio. Itinerari nella narrativa italiana contemporanea, Roma, Carocci, 2020; F. Pennacchio, ‘L’autore dislocato. Dinamiche transmediali in Panorama di Tommaso Pincio’, in Id., Eccessi d’autore. Retoriche della voce nel romanzo italiano di oggi, Milano-Udine, Mimesis, 2020, pp. 125-139.

2 Nel 2011 Paolo Giovannetti parlava dello scrittore come di un «bricoleur» (‘Introduzione’, in P. Giovannetti (a cura di), Raccontare dopo Gomorra. La recente narrativa italiana in undici opere (2007-2010), Milano, Edizioni Unicopli, 2011, p. 13), mentre nel 2014 Andrea Cortellessa, nel profilo dedicato a Pincio nella sua antologia della narrativa di inizio millennio, ne menzionava le «mitologie ostentatamente di seconda mano» (‘Tommaso Pincio’, in A. Cortellessa (a cura di), La terra della prosa. Narratori italiani degli Anni Zero (1999-2014), Roma, L’Orma, 2014, p. 69).

3 T. Pincio, Scrissi d’arte, Roma, L’Orma, 2015, p. 134. D’ora in avanti, questo e gli altri lavori di Pincio citati saranno indicati con l’abbreviazione del titolo di seguito ai passi trascritti: M., Napoli, Cronopio, 1999; La ragazza che non era lei, Torino, Einaudi, 2005; Irrazionalismo urbano. Immagini / Images Paolo Fiorentino, Milano, Electa, 2006; Cinacittà, Torino, Einaudi, 2008; Hotel a zero stelle, Roma-Bari, Laterza, 2011; Pulp Roma, Milano, il Saggiatore, 2012; Il dono di saper vivere, Torino, Einaudi, 2018.

4 P. Lejeune, ‘Gide e lo spazio autobiografico’, in Id., Il patto autobiografico, Bologna, il Mulino, 1986, p. 189. Lo studioso aggiunge più avanti che «Gide affida il compito di esprimere la sua immagine ad una architettura di testi, alcuni di finzione, altri di critica, altri ancora certamente intimi. Tutto avviene come se egli non dovesse scrivere chi è, ma dovesse esserlo scrivendo. L’immagine di sé non ha nulla a che vedere con il contenuto di un enunciato, è un effetto di enunciazione» (ivi, p. 196). Non è questa la sede per sviluppare una riflessione specifica sull’argomento, ma si percepisce l’affinità con l’implied author teorizzato a suo tempo da Wayne C. Booth, come vorrei suggerire, del resto, utilizzando il verbo ‘implicare’ per riferirmi al lavoro interpretativo del lettore. Sullo spazio autobiografico cfr. E. Porciani, ‘Patto e spazio autobiografico. L’avventura teorica di Philippe Lejeune’, Intersezioni, XXVII, 2007, 3, pp. 423-431.

5 Pincio racconta come ‘scrissi d’arte’ sia stato inizialmente un lapsus in cui è incappato di fronte alle insistenze dell’amico Andrea Cortellessa affinché radunasse i suoi scritti di argomento artistico. Non di meno, l’espressione, che possiede anche una felice consonanza con la celebre aria della Tosca pucciniana, si è rivelata molto in grado di «enfatizzare la lontananza di quei testi, la loro appartenenza a un tempo estraneo all’io di adesso. Perché dire “scrissi” significava anche dire io, parlare in prima persona, raccontare qualcosa di sé, un lato rimasto nascosto e dunque significante» (Scrissi d’arte, p. 8).

6 Si veda, nella videointervista, il passo in cui Pincio afferma di essere interessato alla «pittura come ‘cattiva pittura’, che viene cioè praticata principalmente come veicolo di informazione, promozione, celebrazione, eliminando qualunque pretesa artistica» (E. Porciani, V. Majorana, D. Pellegrino, G. Santaera (a cura di), ‘Videointervista con Tommaso Pincio’, Arabeschi, n. 17, gennaio-giugno 2021).

7 Il volume, che contiene anche un’intervista di Alessandro Riva a Paolo Fiorentino (1965-2019), è uscito in italiano e inglese presso Electa nei Quaderni di Italian Factory, «una collana di “storie dipinte” in cui l’arte e la letteratura si incrociano perfettamente. Una collana in cui gli scrittori raccontano le avventure celate nei quadri, e gli artisti danno vita alle immagini nascoste tra le righe della miglior narrativa italiana», come si legge nella quarta di copertina. Il progetto prendeva le mosse dalla mostra omonima tenutasi a Venezia (Istituto S. Maria della pietà, giugno-ottobre 2003) e Strasburgo (Parlamento Europeo, luglio-novembre 2003), a cura sempre di Riva, al tempo all’apogeo della sua attività critica.

8 Anche se la figura dell’operatore tornerà, straniata, nel lavoro che viene offerto al protagonista nell’ultima parte di Cinacittà: «– È semplicissimo. Si tratta di fare qualche telefonata, spedire raccomandate. Devi solo contattare queste persone, dirgli che è meglio che paghino perché le procedure di recupero coattivo comportano grossi aggravi di spese» (Cinacittà, p. 276).

9 In realtà, una prima avvisaglia della crescente predilezione per la prima persona è testimoniata dalle sezioni autodiegetiche della Ragazza che non era lei (2005), in cui a raccontare la propria storia – «dall’oltretomba al cospetto di un uditorio di idioti» (La ragazza, p. 207) – è l’attentatore kamikaze che ha in precedenza rapito Laika Orbit. Al riguardo, cfr. nota 20.

10 L’espressione ricorre ossessivamente nel testo, fornita di una vera e propria definizione nella riconosciuta affinità con l’avvocato Trevi: «Due sperperatori di esistenza. Due persone che hanno già sprecato i loro anni migliori e si apprestano a imboccare il viale del tramonto della mezza età senza nemmeno provare a prendere in considerazione la possibilità di un riscatto» (Cinacittà, p. 22). La circostanza poi che il protagonista alloggi nella suite 541 di un ormai degradato Hotel Excelsior costituisce un richiamo a Un amore dell’altro mondo, visto che si tratta della camera nella quale nel 1994 Cobain tentò per la prima volta il suicidio.

11 «Provai a rimettere mano al fumetto che avevo ideato ai tempi dell’accademia» (Cinacittà, p. 264).

12 Non stupisce che in un’intervista del 30 maggio 2003, rilasciata agli studenti dell’Università di Palermo nell’ambito del Laboratorio ‘Incontro con gli scrittori’, Pincio avesse dichiarato: «se dovessimo tradurre alla lettera il mio nome sarebbe: il doppio di nessuno»,

13 Non a caso il titolo completo del livello purgatoriale dell’hotel recita, richiamando le avvertenze dei primi romanzi: «Terzo piano, il mio purgatorio, dove anch’io ho uno straccio di illuminazione e scopro che la realtà non è di questo mondo» (Hotel a zero stelle, p. V).

14 «La criptoamnesia […], nozione che Freud prese in prestito da Théodore Flournoy, è il peccato originale in virtù del quale parole e cose si intrecciano tramutandosi in storie, in orditi da raccontare» (Pulp Roma, p. 65) e sul quale ha buon gioco «l’imbroglione abile [che] è a suo modo un artista, una specie di mago, un illusionista» (ivi, p. 66). Un perfetto caso di scrittore imbroglione, in questa accezione, è rappresentato in Pulp Roma da Vladimir Nabokov, alla cui esemplare genesi artefatta di Lolita Pincio dedica varie pagine.

15 Ad esempio, è rimasto fuori dal volume Il sentimento dell’indigenza morale del soggetto, contenuto in Orsi, il catalogo pubblicato a margine della mostra di Massimo Orsi tenutasi presso la galleria Loft di Valdagno (Vicenza) dal 28 maggio al 30 luglio 1995.

16 Nel Dialogo con Pavolini contenuto in Irrazionalismo urbano leggiamo: «Non ha più molto senso parlare di quel che mi passava per la testa quando decisi di chiamarmi così» ((Irrazionalismo urbano, p. 57).

17 Ancora a Pavolini, confermando il senso di estraneità ormai provato per M., Pincio dichiara: «Dopo aver sfogato con il mio primo romanzo i pruriti sperimentali ho compreso che il mio vero obiettivo era raccontare storie» (ivi, p. 61).

18 Il Mario Esquilino autore di Acque chete. Sillabario delle basilari possibilità di esistere. Nell’interpretazione di Tommaso Pincio e di Eugenio Tibaldi (2013), oltre che personaggio di Panorama (2015), potrebbe essere considerato invece uno spin off.

19 Si pensi all’ispirazione alla base di Un amore dell’altro mondo: «Guardando lui, ho rivisto me stesso ragazzo e mi è servito a capire molte cose della mia generazione, la cosiddetta generazione X» (C. Saviano, ‘Cobain. “Un amore dell’altro mondo” svelato da Tommaso Pincio. Che non era un fan’, La Repubblica, 2 aprile 2014,

20 E meglio capiamo in che senso le sezioni autodiegetiche della Ragazza che non era lei preludano alla successiva adozione della prima persona narrante (cfr. nota 9).

21 Come si sarà notato, il tono narrativo della prima parte del Dono di saper vivere appare virato su un’atmosfera più propriamente fantastica, più in linea con i dichiarati modelli di Poe e Kafka, ma anche con il Dracula di Bram Stoker, per la cui edizione Einaudi del 2012 Pincio ha scritto l’introduzione. A conferma di una simile impressione, nella seconda parte del libro si legge che Otto Dita, l’Inestinto, e la stessa atmosfera di via della Pallacorda sono parte della «storia di vampiri che avevo in mente» (Il dono, p. 112).

22 Per una più dettagliata trattazione del romanzo cfr. qui F. Milani, ‘Lo sguardo pittorico di Tommaso Pincio’, Arabeschi, n. 17, gennaio-giugno 2021.

23 Del resto, l’epigrafe tratta dalle Confessioni di Rousseau – «Ecco, dunque, mi si dirà, nascere la necessità del denaro» (Il dono, p. 3) – mostra come il tema al cuore del libro sia il denaro, che fornisce un’ulteriore prospettiva sul disincanto nei confronti dell’arte, conosciuta più nei termini economici di mercato che non in quelli estetici di esperienza culturale, cui rimandano, nella seconda parte del libro, anche le citazioni, tra il cinico e l’indolente, tratte dai Diari di Andy Warhol.