Sin da quel primo straordinario libro d’esordio, che resta forse ancora dopo cinquant’anni il suo testo più affascinante, Ferdinando Scianna ha sempre sentito il bisogno di accompagnare le sue fotografie con le parole. Feste religiose in Sicilia (1965), infatti, oltre ad essere introdotto dal saggio di Leonardo Sciascia Una candela al santo una al serpente e oltre le epigrafi scelte dallo scrittore siciliano in un repertorio vasto che va dai testi letterari alle immaginette votive, presenta nella prima edizione, in appendice, delle brevi didascalie narrative di pugno del fotografo (scomparse poi nella più elegante seconda edizione dell’87) che raccontano le feste rappresentate negli scatti.[1]

Del resto, che fosse «un fotografo che scrive»[2] Ferdinando Scianna lo lascia intuire chiaramente con Quelli di Bagheria (2002) e La geometria e la passione (2009), e in più lo dichiara lui stesso nell’Autoritratto di un fotografo (2011), scritto par lui-même qualche anno fa, mentre continua a ricordarcelo ogni tanto con quelle straordinarie cartoline che appaiono sul portale di Doppiozero. Sembrano proprio queste ultime a suggerire la formula più congeniale a Scianna per far dialogare alla perfezione i suoi scatti e le sue parole e per dar voce ad un racconto che – confermandoci ormai le sue indubitabili doti di doppiotalento – coniuga in un’unica sintassi l’espressione verbale e quella visuale.

Quel che appare più interessante è infatti la serie di opere nelle quali, proprio a partire da Quelli di Bagheria fino ai libri più recenti, alla «scrittura di luce» e a quella d’inchiostro, da sempre praticate dal fotografo parallelamente, si sovrappone la narrazione fototestuale.[3] In quei libri il racconto non è tutto racchiuso nella cornice dello scatto o nella pagina del ricordo, ma si distende nella sequenza delle immagini accostate alle parole, e viene affidato al montaggio dei due linguaggi eterogenei e irriducibili, che trovano nel layout disegnato anch’esso dalla mano di Scianna la felicità del romanzo memoriale, dell’autobiografia, della raccolta di aneddoti. Tale slancio compositivo raggiunge un momentaneo compimento nei due ultimi fototesti Ti mangio con gli occhi (2013) e Visti&Scritti (2014), appena pubblicati da Contrasto all’interno di una collana che vuole scommettere proprio sulla contaminazione dei due linguaggi. La serie fototestuale si arricchisce così di ulteriori capitoli di cui vale la pena esaminare da vicino le strutture narrative portanti.

1. Album di famiglia

Se è vero che tutti i libri di Scianna contengono un omaggio più o meno esplicito a coloro i quali lui considera «amici-maestri», punti di riferimento fondamentale per la sua formazione umana e culturale, in Quelli di Bagheria – il fotografo lo lascia intendere esplicitamente nella premessa – il riferimento a Sciascia costituisce qualcosa di più del consueto riconoscimento memoriale. Il primo libro in cui Scianna si avventura nel sentiero insidioso e per lui pudicamente scartato fino a quel momento del memoir nasce come l’adempimento di una «promessa».[4] Come racconta lui stesso, nel 1977 in occasione della pubblicazione di Les Siciliens (edito da Denoël e poi da Einaudi nello stesso anno), Sciascia aveva composto un testo di accompagnamento sui generis, costituito dai modi di dire degli abitanti di Racalmuto ripescati nella «camera oscura della memoria». Un lavoro archeologico e antropologico, oltre che eminentemente letterario, che sarebbe confluito in un volumetto intitolato Occhio di capra.[5] Lo scrittore, introducendo il glossarietto, faceva notare che l’operazione che lui aveva compiuto con le parole era in realtà analoga a quella da cui erano scaturite le immagini del fotografo:

Queste foto di Scianna che raccontano la Sicilia (la Sicilia com’è per i siciliani, com’è nei siciliani) sono le cristallizzazioni di un lungo processo di conoscenza; e di amore anche, e di odio: perché la Sicilia è sempre, per un siciliano, anche se a diversi livelli di consapevolezza e di equilibrio, come la donna dell’antico poeta: «nec sine te, nec tecum vivere possum». E ad accompagnarle, a scrivere un testo che le accompagnasse (non che le spiegasse, perché ovviamente non hanno bisogno di essere spiegate), mi è parso di non poter fare nulla di meglio che aggiungere altre cristallizzazioni, cristallizzazioni linguistiche, di un lessico particolarissimo, di una particolarissima paremiografia, così come le ritrovo nella memoria, nella «camera oscura della memoria», e che sono effettualmente gli elementi su cui si fonda una vera conoscenza – e in questo caso la mia conoscenza del paese in cui sono nato, in cui ho passato l’infanzia e la giovinezza. Un paese siciliano, Racalmuto in provincia di Agrigento: ne ho rappresentato la vita, vent’anni fa, in un libro; una vita che somigliava a quella di altri paesi siciliani dell’interno, che ne era la sintesi. Ora, con questa specie di piccolo dizionario, faccio un’operazione inversa: di sciogliere la sintesi nell’analisi, la generalità nella particolarità, la somiglianza nella dissomiglianza. Ed è un’operazione, questa di localizzare e di individualizzare al massimo, molto simile a quella del fotografo.[6]

Scianna parte proprio dalla citazione di questa pagina e dall’invito che l’amico scrittore gli aveva rivolto di fare un’operazione assimilabile a quella compiuta con Racalmuto. Quelli di Bagheria nasce, dunque, all’insegna della circolarità dell’amicizia e dello scambio intellettuale: dalle «cristallizzazioni» fotografiche di Scianna alle pagine di Sciascia e ancora alle nuove/vecchie foto di Scianna. In realtà, egli ha sempre fotografato il suo paese, molto prima di diventare un fotografo professionista. Decide così di aprire lo scrigno dei ricordi – e si tratta di un contenitore reale (una cassetta di legno portata con sé a Milano e mai riaperta) che conserva i negativi di scatti realizzati in gioventù, ai quali ne accosta altri catturati in occasione di «numerosi, discontinui, desiderati, temuti, felici, dolorosi, odiati, inevitabili ritorni».[7] Il suo è innanzitutto un atto di fede nei confronti della memoria («Io credo nella memoria. Potrebbe uno che fa il fotografo non crederci?»).[8]

Come ogni recherche du temps perdù che si rispetti, anche il primo ‘romanzo’[9] di Scianna prende avvio dal ritrovamento fortuito delle foto dell’album di famiglia, anche se in realtà racconta la storia di una ‘famiglia allargata’, di «quelli» del suo paese. Ma il riferimento al topos delle foto dimenticate e ritrovate non è in funzione del recupero nostalgico del passato («ho sempre considerato molle, ipocrita, fortemente egoista la nostalgia»).[10] Quel che Silvia Albertazzi afferma a proposito del valore semantico degli album di famiglia presenti in molti romanzi contemporanei vale senz’altro anche per Quelli di Bagheria:

è nel presente che la memoria perfeziona il suo collage d’istanti, mettendo insieme attimi risvegliati nel ricordo delle fotografie, che non sono madeleines visive, non suscitano la memoria involontaria, non riportano il tempo perduto ma, semmai, mettono in penosa evidenza lo iato tra quel tempo che non si può recuperare e il presente.[11]

Le foto che Scianna mette una accanto all’altra, cucendole insieme con i frammenti di ricordi quasi a formare un puzzle, rappresentano, infatti, la traccia di un mondo che è scomparso, colto dallo scatto del fotografo poco prima della sua sparizione. I ricordi dell’infanzia e della giovinezza trascorsa a Bagheria sono segnati dalla profonda consapevolezza del privilegio di uno sguardo che registra «un passaggio storico e culturale epocale»,[12] che ha determinato quello che Pasolini ha definito “mutazione antropologica”. La straordinaria condizione di poter essere «gli archeologi ancora vivi»[13] della propria esistenza è accompagnata dalla cognizione sempre chiara della inestricabile connessione delle memorie personali e collettive («non si ricorda solo per sé stessi, si ricorda per tutti»).[14] Quelli di Bagheria non è la storia di Ferdinando Scianna, ma quella di tutti gli abitanti del suo paese; i suoi ricordi, la sua infanzia e la sua adolescenza sono talmente mescolati a quelli del luogo in cui ha vissuto che si sovrappongono e si intrecciano facendosi l’uno lo specchio dell’altro. Basta provare a leggere qualche stralcio della trama fototestuale per rendersene conto.

Il testo è, infatti, composto dall’alternarsi e sovrapporsi di ricordi e di immagini che costituiscono un originale e affascinante album fotografico. Dopo la premessa, prima di qualsiasi foto, l’autore dà avvio al racconto con la storia della sua nascita. Un breve frammento narrativo seguito dal ritratto di un ragazzino che si apre su due pagine e, in quelle successive, le foto di un gruppo di adolescenti attorno ad un sacerdote e poi numerosi altri ritratti dei compagni dell’oratorio. Questa prima sequenza, seppure apparentemente dettata dalle intermittenze della memoria, consente di identificare subito il mondo al quale appartiene la voce narrante e permette di cogliere sin dall’inizio una caratteristica essenziale di tutto il libro e cioè il costante alternarsi dell’io e del noi sulla scena del racconto.

Si potrebbe essere portati a identificare il volto del ragazzino che si distende a tutta pagina (dopo il racconto della nascita) con quello del fotografo, ma sarebbe in parte un errore. Quel ragazzino non è Ferdinando Scianna, ma vi è tuttavia una parziale verità della fiction narrativa che è giustificata, oltretutto, dalle parole dello stesso fotografo che, anni dopo, ritorna sull’equivoco e chiarisce il senso del montaggio della sequenza:

Vedendo queste foto in apertura del mio libro, Quelli di Bagheria, molti mi hanno chiesto se uno di quei ragazzi fossi io.

All’inizio la domanda mi ha sorpreso, poi ho capito che era una sorta di riconoscimento. È così: uno di quei ragazzi, forse quello che è morto giovanissimo, forse tutti quanti, sono io. Sono io nell’assoluta trasparenza del mio sguardo di allora, di fotografo che non si sognava nemmeno che più tardi avrebbe fatto il fotografo. Anche io guardo questi volti come se mi vedessi in uno specchio.[15]

La specularità del linguaggio fotografico consente questa sorta di riconoscimento tra chi sta dietro e chi sta di fronte all’obiettivo dentro i margini dell’inquadratura, rende possibile questa identificazione fra l’io e il loro da cui nasce appunto il noi («noi ragazzi dell’oratorio»).[16] L’ambiguità delle immagini, del resto, prive non a caso delle tradizionali didascalie cronotopiche, non viene cancellata dalla presenza dei testi, semmai viene da essi amplificata. Il senso referenziale delle foto si riduce alla pura testimonianza dell’«è stato» à la Barthes, alla semplice certificazione dell’esistenza di luoghi e persone che si sono trovate inquadrate dal mirino del fotografo ancora dilettante, ma dentro la struttura narrativa fototestuale esse assumono altri sensi. Il ritratto di quel ragazzino può davvero dare un volto a quella voce narrante che raccontando la sua storia racconta anche la storia di tutti Quelli di Bagheria.

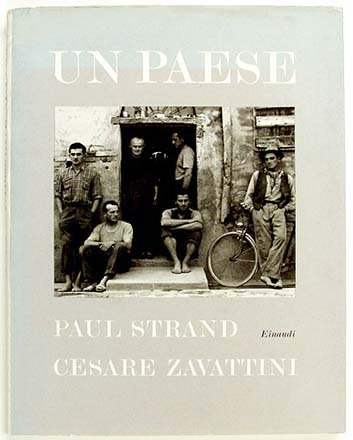

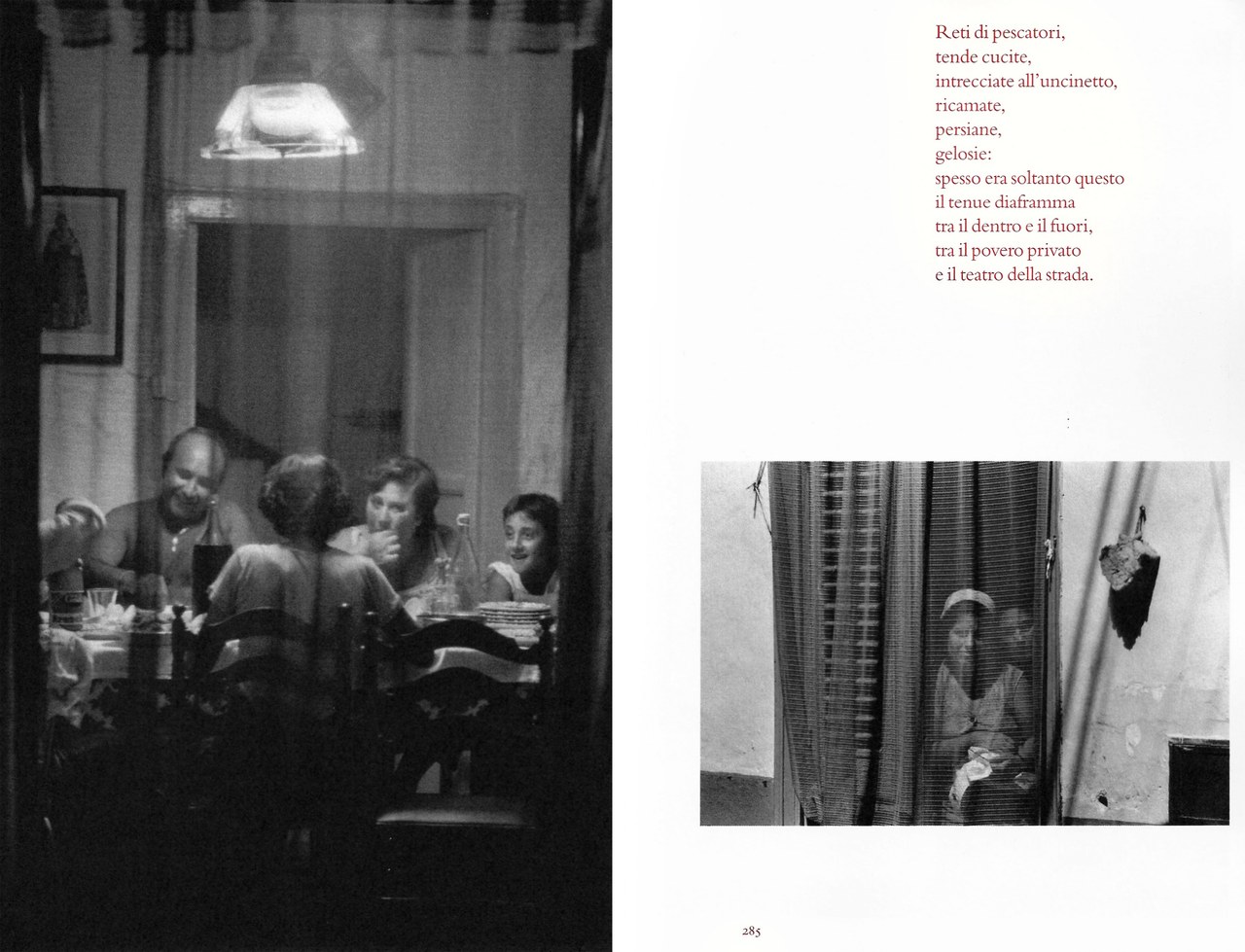

Si tratta, in realtà, di un dispositivo narrativo molto diverso rispetto a Un paese (1955) di Paul Strand e Cesare Zavattini, un fototesto che quello di Scianna sembrerebbe richiamare alla memoria per le analogie tematiche molto forti. Se in entrambi i libri, infatti, è evidente l’intento di raccontare il luogo d’origine, con parole e immagini, recuperando le microstorie degli abitanti del paese d’origine e accostandoli ai paesaggi fisici e umani; se in entrambi i casi gli aneddoti e le vicende narrate ricevono un sigillo di verità dai volti ritratti accanto, che guardano spesso fisso in macchina e offrono al lettore una garanzia di obiettività, la scelta del punto di vista è però profondamente diversa.

Nel fototesto ‘scritto’ a quattro mani da Zavattini e Strand domina la focalizzazione extradiegetica neorealista. L’utopia del realismo impone che la realtà ritratta racconti da sé la sua storia e poco importa che la voce narrante abbia un ‘legame di parentela’ con quel contesto. Luzzara è «solo per avventura» (diremmo con Vittorini) il Paese di Zavattini, il quale relega i suoi ricordi personali nella prefazione, ma poi lascia che i suoi compaesani prendano a turno la parola.

L’avvertenza per il lettore posta in epigrafe punta l’accento su questo ‘effetto di realtà’:

Guardiamo insieme le fotografie di Paul Strand sotto le quali si leggono le confidenze dei miei compaesani. Le parole sono in sostanza dei miei compaesani, mi pare di non averne quasi mai tradito lo spirito. E questi che vedrete, che parlano, non li abbiamo scelti perché proprio loro avevano qualcosa da dire, ormai si sa che tutti hanno qualche cosa da dire, perciò mi sarebbe piaciuto interrogarne almeno un migliaio, fare un bel librone dando una pagina a ciascun luzzarese. Un’opera così la dovrei fare un giorno, è solo questione di buona volontà, o se non ci penserò io ci penserà qualche altro, e in un modo che mi auguro più profondo e completo, su uno qualsiasi dei luoghi abitati in Italia.[17]

«Di tal genere, se non tali appunto, erano le parole dei luzzaresi», sembra voler dire Zavattini, tentando di fatto in questo modo la strada del massimo artificio per raggiungere il massimo realismo. E se avverte un tradimento nei confronti della verità dei fatti, ciò deriva dalla scarsa rappresentatività del campione rappresentato, e non dalla traduzione delle parole originarie da lui riportate nel testo in nome della fedeltà alla «sostanza» e allo «spirito». In ogni caso in questa operazione di traduzione-tradimento quel che più conta è la posizione del narratore, di fatto estranea al coro di voci dei luzzaresi, distante da loro tanto da sentire la necessità di precisare il suo ruolo di mediatore quasi invisibile.

Il dispositivo diegetico orchestrato da Scianna si regge su presupposti molto diversi. Alla terza persona di Un paese si contrappone nettamente l’io/noi di Quelli di Bagheria. Pur nella consapevole finzionalità di un discorso memoriale che si fonda sulla ricostruzione di qualcosa che si è perduto definitivamente, che usa ricordi e immaginazione come materiali da costruzione equivalenti,[18] il sigillo di verità è dato proprio da una voce narrante ambiguamente sospesa fra la prima persona singolare e plurale, da uno sguardo per lo più nascosto dietro l’obiettivo, che a volte fa il capolino mescolato nel puzzle dei ritratti che raccontano la ‘meglio gioventù’ della Bagheria degli anni ’60.

Nella costruzione del dispositivo fototestuale ciò che appare più interessante è proprio il tentativo di costruire il filo del racconto mimando la casuale riemersione dei ricordi del passato. La voce e lo sguardo, con le parole e le immagini, intonano un requiem al tempo ciclico della vita a Bagheria, con i suoi riti e i suoi appuntamenti stagionali, spesso richiamati con gli occhi dell’infanzia (che ha un peso tematicamente significativo nella narrazione iconotestuale). All’appello che scandisce le varie stazioni di questo itinerario della memoria, a partire dal grado zero della nominazione («nomi che mi ricordo»), i volti ritratti sembrano compiere un passo verso il primo piano, diventando personaggi del romanzo di Scianna. Ma in fin dei conti a tenere insieme racconti e immagini è la voce narrante che cerca con un alternarsi dei tempi verbali, l’imperfetto («tempo amoroso» per eccellenza secondo Barthes)[19] e il presente, di ritrovare la strada che lo ha condotto lontano da casa. Le foto scattate in tempi diversi e riallineate così nel racconto, in questo senso, sono le tracce di un percorso che racconta la storia di colui che ha visto quei volti e quei luoghi e si rende conto che non potrà più rivederli con gli stessi occhi con cui li aveva osservati e ritratti.

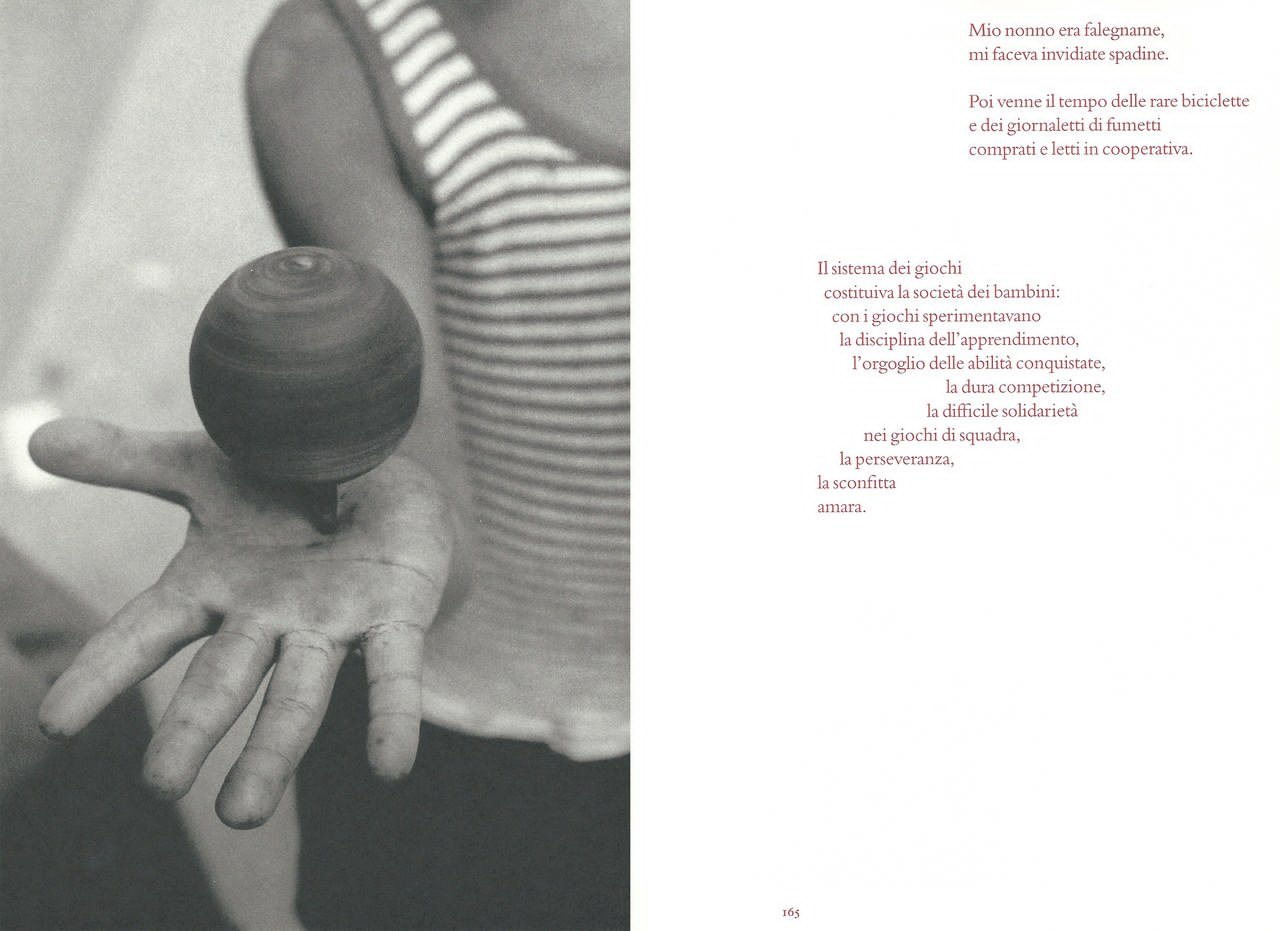

La narrazione procede in modo discontinuo, con una frammentarietà raddoppiata dal doppio codice diegetico, ma si ha l’impressione che, in fondo, più che di un romanzo si possa parlare di un poema. La disposizione dei testi, del resto, fa pensare a dei componimenti lirici, a dei piccoli poemetti in prosa. A volte l’uso dell’a capo sfiora lo schema del calligramma e sembra nascere dalla volontà di evidenziare l’armonia dei due linguaggi. Come nel caso della sequenza dedicata al gioco della «strummula», che si apre con il primo piano della mano di un bambino su cui ruota la trottola mentre il testo della pagina accanto sembra specchiare il vortice dell’oggetto fotografato.

Altre volte lo schema tipografico introduce, attraverso la pura nominazione, la poesia degli oggetti della vita quotidiana.

Complessivamente la struttura di questo affascinante poema della memoria ha una forma circolare. Non a caso le sequenze finali sono dedicate alle feste (punto di partenza della storia del fotografo Scianna). Le ultime foto ritraggono il falò della festa di San Giuseppe e sembrano riannodare i fili con la premessa nella quale si legge:

Noi abbiamo il discutibile privilegio di essere gli archeologi ancora vivi di noi stessi e di quel mondo che era durato così a lungo e si è volatilizzato quasi di colpo, come il fumo di un falò in una sera di vento.[20]

Dopo i falò, la dedica alla madre e l’ultima foto, che ritrae la via in cui Scianna è nato, chiudono il cerchio, ma l’immagine funziona bene anche come metafora di apertura, di una strada che dovrà ancora essere percorsa. Quelli di Bagheria è solo il punto di partenza.

2. Partendo dalla vita

Non è un caso se quella stessa foto compare fra le prime illustrazioni di Autoritratto di un fotografo (2011), un testo composto quasi dieci anni dopo, in cui Scianna ricostruisce la sua autobiografia pubblica e racconta la storia del suo mestiere, che altrettanto significativamente si chiude con un capitolo dedicato a Quelli di Bagheria. In fin dei conti i libri di Ferdinando Scianna non possono allinearsi lungo lo scaffale di una libreria ideale, perché il rapporto fra essi è reticolare, ciascuno rimanda all’altro, ciascuno contiene tutti gli altri, ciascuno racconta una storia che è sempre la stessa ma che nel tempo, con l’accumularsi e il ricombinarsi fra loro delle immagini, si ripropone in una nuova forma.

La geometria e la passione (2009) e Autoritratto di un fotografo sono per esempio due libri gemelli: l’uno rappresenta il verso, l’altro il recto, il primo racconta prevalentemente con le parole, il secondo con le immagini. Seppur composti nel diverso format del libro antologico e dell’autobiografia d’artista,[21] disegnano entrambi gli itinerari reali e immaginari compiuti da Scianna in compagnia della propria macchina fotografica e convergono sugli approdi di tutti i suoi viaggi. Tutti e due rappresentano metonimicamente la convinzione a cui l’autore è giunto dopo circa trent’anni di esplorazione del mondo attraverso il suo obiettivo e cioè che «la massima ambizione per una fotografia sia quella di finire in un album di famiglia».[22] Ma l’importanza dei due libri, lungo l’immaginario asse della ricerca del dispositivo fototestuale di Scianna che qui si sta tentando di tracciare, va ben oltre questa conclusione (peraltro già espressa all’atto della pubblicazione di Quelli di Bagheria). Attraverso il dittico formato dall’Autoritratto e da La geometria e la passione si ha la possibilità di entrare dentro l’officina delle costruzioni narrative del fotografo, per osservare da vicino gli strumenti utilizzati e lo stile sintattico prediletto nella composizione degli album.

Dopo la bella prefazione di Claude Ambroise, le prime pagine de La geometria e la passione esibiscono – come in una tavola warburghiana – testi e immagini eterogenei dalla provenienza più disparata: la citazione della prefazione di Giulio Bollati agli Annali della storia d’Italia Einaudi dedicati alla fotografia, un passo dell’introduzione di Antonio Anson a El limpiabotas de Daguerre, una foto scattata a Carlentini nel 1987 che ritrae un muro su cui sta scritto “La vita è un macello. Niente a senso”, una foto di Alberto Bianda (curatore del progetto grafico del libro come pure di Quelli di Bagheria e di Visti&Scritti), e una lettera di Scianna a lui indirizzata; e poi nella pagina accanto compaiono lo stralcio di un’intervista al fotografo e un autoritratto allo specchio Con autoritratto di Rembrandt (San Pietroburgo, 1987). Sono molte le pagine come queste e si alternano alle foto di grande formato, che segnano i vertici della carriera del fotografo e, pur nell’evoluzione dello stile e nell’escursione tematica, sembrano nascere sempre dalla ricerca di un equilibrio tra la ‘geometria’ della costruzione formale e la ‘passione’ dell’incontro dell’esperienza umana. In altri casi, invece, la trama iconotestuale tessuta a quattro mani, in dialogo costante con un grafico d’eccezione, oltre a tracciare il percorso parallelo e omogeneo a quello segnato dalle singole foto, ha un chiaro valore metalinguistico e rappresenta una spia della piega che la ‘scrittura’ di Scianna prenderà più chiaramente nei libri successivi.

La lettera a Bianda, che accompagnava la prima bozza de La geometria e la passione consegnata al grafico e che viene significativamente proposta in apertura, ha una evidente funzione poetologica:

Caro Alberto, ecco le mie stanze. Solo una traccia, naturalmente. Adesso vediamo di farci una casa, abitabile per il lettore, soprattutto. Cioè che dia chiarezza a questo bailamme.

Ho diviso le immagini, che complessivamente sono 150, dai materiali che potrebbero, ma anche no, accompagnarle, dai testi.

Anche questa volta mi pare di cercare un libro che sia insieme un libro di immagini e di testi, non con testi.

A parte le feste, che quasi canonicamente vanno all’inizio, il resto può essere organizzato come vuoi. Nelle Forme del Caos, venti anni fa io avevo rimesso la Sicilia al centro del libro come nel bene o nel male è rimasta al centro della mia vita. Obiettivi ambigui può essere una specie di serbatoio o “un basso continuo” dei materiali.

Se vogliamo usare la metafora del cocktail, diciamo che, come direbbe James Bond, gli elementi andrebbero sapientemente agitati, non shakerati!,

ciao e grazie,

Ferdinando

Rodalquilar, 10 settembre 2008.[23]

Oltre alla dichiarazione d’intenti che affida alla sintassi del testo il risultato ultimo della ricerca di «un libro che sia insieme un libro di immagini e di testi, non con testi»,[24] questa lettera risulta preziosa proprio per il carattere così candidamente sincero di ‘discorso sul metodo’, un metodo sperimentato, del resto, da Scianna in questa occasione per la seconda volta in collaborazione con Alberto Bianda. Se il fotografo si riserva il compito di scegliere i materiali della costruzione e di distribuirli nelle stanze, l’architettura finale dell’edificio-libro è però il frutto dello scambio con un ‘geometra’ d’eccezione (e qui si passi il termine che non vuol sminuire il lavoro di Bianda, ma ne vuole sottolineare la sapienza artigianale). L’ammirevole capacità di affidare il risultato finale a una collaborazione (cosa che trova Scianna allenato dagli illustri sodalizi da cui erano nati alcuni libri precedenti, in primis quelli con Sciascia)[25] colpisce tanto quanto la consapevolezza del valore attribuito all’impaginazione e al disegno grafico della pagina.[26]

Alcune ‘stanze’ del libro sembrano dimostrare questa consapevolezza anche attraverso la citazione di modelli esemplari: fra i materiali compaiono per esempio allineate come le figurine di un album dell’infanzia la copertina di Let us now Praise Famous Man (1941) di Walker Evans e James Agee e dieci pagine di An american Exodus (1939) di Dorothea Lange e Paul S. Taylor, due modelli fototestuali imprescindibili, che hanno sicuramente il crisma dei “classici”, posti in chiave antifrastica a seguire una lunga tirata sul profondo mutamento della fotografia nell’era digitale.

Stupisce non trovare fra questi anche l’edizione illustrata di Conversazione in Sicilia, considerato per altro dal fotografo come un «libro feticcio»,[27] ma continuando a curiosare fra le cianfrusaglie conservate nei magazzini della memoria di Scianna troviamo anche alcune pagine dei suoi reportage: il primo, su Palma di Montechiaro, apparso con un testo di Sciascia su Vie Nuove[28] e quelli pubblicati su L’Europeo, quella «specie di università del giornalismo italiano»[29] dove si compie la formazione del «fotografo che scrive». Chissà che il principale modello della scrittura fototestuale non sia da ricercare proprio nel menabò dei rotocalchi!

Una delle stanze di chiusura è dedicata a Quelli di Bagheria. Il layout delle due pagine andrebbe letto passando la lente d’ingrandimento su ciascuna figurina. In questa tavola dell’atlante della memoria di Scianna emergono tra le altre le foto che ritraggono alcune sale della mostra delle tavole del libro (tenutasi a Lugano nel 2002). Accanto ad esse emerge un fotogramma del volto di Scianna tratto dal film (realizzato con la collaborazione di Paolo Jannuzzi) proiettato nella piazza del paese natale del fotografo in occasione della mostra nel dicembre del 2003. È qui che la vertigine della messa in abisso raggiunge davvero il suo acme. Come in un gioco di scatole cinesi Quelli di Bagheria, il libro da cui geneticamente discendono gli altri fototesti, è contenuto in questo che sviluppa, nella rete dei diversi percorsi, una grande riflessione sul possibile e imprescindibile dialogo fra il codice verbale e visuale.

Nella stesse pagina, tra le altre figurine compare uno dei primi menabò di Quelli di Bagheria insieme alla copertina di altri fototesti (Sweet flypaper of life di Roy de Carava e le pagine del catalogo di The Family of Man della storica mostra del Moma del 1955). Non a caso il frammento di testo riparte dal modello della Farm Security Administration (già evocata con le citazioni di Evans e Lange) e a partire da lì chiarisce il senso dell’uso di uno strumento tecnico importantissimo nella scrittura fototestuale:

C’è una frase di William Saroyan, un grande romanziere americano che, tra l’altro, ha scritto la prefazione a un libro importante negli anni Trenta dove venivano raccolte fotografie sulla depressione americana di Arthur Rothestein, uno dei membri della Farm Security Administration. Il libro si chiamava Look at us, “guardaci”. E lui comincia questo testo con la frase “dicono che una fotografia vale più di mille parole” ma subito aggiunge “sì, ma a condizione di saper pensare e scrivere queste parole”. È una vecchia diatriba un po’ stupida. Per valorizzare una fotografia si dice “che non abbia bisogno di parole”. Non si capisce perché dovrebbe valorizzare di più uno strumento di comunicazione il fatto di fare a meno di un altro strumento di comunicazione. I mezzi di comunicazione servono per comunicare e si appoggiano l’un l’altro quando e il caso.[30]

La consapevolezza da parte del fotografo della necessaria e feconda integrazione di parole e immagini maturata attraverso il disegno delle pagine e dei testi di La geometria e la passione costituisce un’acquisizione fondamentale che influirà non poco nei libri successivi. Nell’Autoritratto Scianna, per esempio, tracciando in maniera esplicita la sua storia di fotografo che coincide poi con la storia dei suoi libri, rende palese in ogni pagina la perfetta sintonia dell’uso dei due codici. Il gusto per l’aneddoto e la boutade che si trova fissato in uno scatto, che ritrae situazioni, momenti, istanti «curiosi» come dice Ambroise nel senso di «enigmatici»,[31] perché pongono un interrogativo da cui può nascere o in cui si chiude una breve storia, è una traccia inconfondibile della sua ‘scrittura fotografica’. Il soldato che imbraccia un fucile su cui è attaccata un’immaginetta della madonna (Beirut 1976, p.151), il cane che si morde la coda (Varanasi, India, 1972, p.157),

i clochard che dormono ai piedi di un grande manifesto che ritrae in primo piano due calici uniti in un brindisi (Parigi, 1975, pp. 168-169) sono apologhi per immagini offerti da una realtà obbediente – direbbe Sciascia – all’obiettivo del fotografo.[32] Lo stesso gusto per il motto di spirito si può riscontrare nella ‘scrittura verbale’ di Scianna. Fra le pagine dell’Autoritratto pare, infatti, intravedersi, oltre la forma velata dell’autobiografia, la filigrana di una sottile linea che si esprime attraverso la sintetica traccia di un aforisma. Questo libretto è una raccolta di massime, in fondo, in cui il gusto antico per la boutade viene declinato alla luce dell’ironia e del disincanto. Si tratta di una sorta di Meditationes intorno alla propria esperienza di fotografo e di uomo, scandita da lampi di luce e d’intelligenza: «Il sole mi appassiona perché fa ombra» (p. 16); «fotografo, uno che ammazza i vivi e resuscita i morti» (p. 29 – è in realtà una battuta del padre del fotografo); «spesso nelle processioni ci sono più fotografi e cineoperatori che fedeli» (p. 43), «io amo toreare con il caso» (p. 99); «la fotografia non è arte: peggio per l’arte» (p. 135) che fa il paio con questa «L’arte è fotografia? Peggio per la fotografia» (p. 137); «le fotografie mostrano, non dimostrano» (p. 153); «Non sono più sicuro, una volta lo ero, che si possa migliorare il mondo con una fotografia. Rimango convinto, però, del fatto che le cattive fotografie lo peggiorano» (p. 155).

Le questioni formali e le riflessioni sulla fotografia e la scrittura sono strettamente legate all’esperienza umana dello scrittore e non sono da essa scindibili. Se, infatti, La geometria e la passione è in un certo senso il cantiere aperto per la costruzione dell’Autoritratto, è anche vero che entrambi i libri raccontano un percorso pubblico che si intreccia intimamente a quello privato, e tengono tutte insieme le tante sfaccettature di un profilo che si rifrange nel caleidoscopio delle proprie immagini e delle proprie parole:

quello che senza saperlo, ma sempre di più sapendolo, ho caoticamente cercato di costruire e mi sembra che gli altri adesso comincino a riconoscere e a vedere più o meno come un tutt’uno, è una ‘cosa’ in cui il fotografo artigiano, il curioso deambulatore, il parlatore dopocena, il polemista, quello che riflette persino filosoficamente sulla propria fotografia e quella degli altri, quello che tutto è politico ma poi chi se ne fotte, quello che gli amici buoni se li succhia all’osso, quello che scrive e si incazza megalomaniacamente di non essere Roth, Savinio, Diderot, Chamfort o Jerzy Lec, mette insieme in un puzzle il cui risultato legittima il valore, se ce l’hanno, anche delle famose cento immagini che da questo magma, dopo quasi quarant’anni, arbitrariamente estraggo “en artiste”, con spirito di bressoniano eretico.[33]

Il puzzle può avere la fisionomia del libro antologico o quello dell’autobiografia d’artista, ma la vita e la fotografia, per quanto le si voglia tenere distinte in rispetto delle regole di un format, si incontrano e si sovrappongono di continuo, ristabilendo priorità e gerarchie:

Prima viene il tuo rapporto con la vita, poi viene la fotografia. Sono spaventato dai giovani che vengono e mi dicono “Io amo la fotografia”. “Ma cosa vuoi fotografare?” “Non lo so, ma io amo la fotografia”. Questo approccio è per me incomprensibile. Mi piace una donna e la voglio avere, non voglio avere tutte le donne e poi ne cerco una. Io penso che all’inizio tu debba avere qualcosa che ti preme, ti indigna, che ti piace, che vuoi raccontare. Dopo di che, se lo sai fare meglio con la fotografia, usi la fotografia, lo stile diventa la forma con cui dire quella cosa. Non puoi partire dallo stile. Se parti dalla fotografia, arrivi alla fotografia. E a chi può importare se non a te stesso e a un’irrilevante combriccola di altri fotografi?

Se parti dalla vita, la vita ti regalerà fotografie.[34]

3. Tutta colpa dei piedi

Potendo contare su un grande capitale di fotografie che la vita gli ha ‘regalato’, dopo l’apprendistato difficile e appassionante maturato con la composizione dei precedenti fototesti Scianna si è dedicato di recente, senza incertezze, ai racconti di fotografie. Ti mangio con gli occhi e Visti&Scritti sembrano nascere dunque dall’approdo di un lungo percorso. Anch’essi libri gemelli, pubblicati a distanza di breve tempo l’uno dall’altro in una collana che vuol testare proprio la tenuta della scrittura iconotestuale, sono due ‘romanzi a cornice’ che attraverso il filtro tematico del cibo (per il primo) e del ritratto (per il secondo) continuano a raccontare le memorie del fotografo.

Ti mangio con gli occhi è forse il più proustiano dei libri di Scianna, alcune sue pagine contengono qualcosa di molto simile a un inno della memoria involontaria attivata dal più irrazionale e passionale dei nostri sensi. Nel primo capitolo, per esempio, dedicato al mito dell’Aurora, il bar principale di Bagheria dove convergevano tutti gli abitanti del paese per gustare le specialità (le cassate, i cannoli, le sfince di San Giuseppe, le torte, «gli eterei choux», i gelati e le granite), dopo avere passato in rassegna i ricordi legati a ciascuna di quelle delizie, l’autore racconta la chiusura del caffè come un passaggio epocale (con la «consapevolezza di essere stati testimoni di qualcosa di imparagonabile, di una irripetibile stagione»).[35] In realtà quella chiusura parrebbe rendere impossibile l’esistenza di qualsiasi madeleine: non vi è più alcun luogo in cui «ritrovare la perfezione da idea platonica della crostatina di fragoline di Ribera che in maggio, per la delizia del palato e dello spirito, usciva da quella magica pasticceria».[36] Ma nell’explicit del racconto viene evocato uno dei più illustri baharioti, che probabilmente ha avuto il privilegio di assaggiare le delizie dell’Aurora e che ne custodisce anche lui il mito fra i suoi ricordi. Il riferimento a Tornatore,[37] grande maestro del cinema della memoria, consente per un attimo il recupero del tempo perduto, anche se attivato, manco a dirlo, da una sollecitazione visiva. Scianna, infatti, ricorda la visita compiuta sul set di Baaria, alla periferia di Tunisi, in cui il regista aveva ricostruito la strada principale del paese in ogni minimo dettaglio, compreso il Bar Pasticceria Aurora.

A sugello delle trionfanti intermittenze del cuore la foto di Eleonora Scianna che ritrae il fotografo e il regista seduti di fronte al «falso ma tale e quale, e proprio perché falso più vero del vero»[38] bar Aurora, la didascalia (che l’autore colloca al centro di una pagina bianca che precede l’immagine) suona proprio come un atto di fede nel potere della fotografia di vincere la sua atavica battaglia contro il tempo:

Mi sono seduto e ho chiesto a mia figlia di farmi una fotografia, in un assurdo, disperato, eppure in quell’istante quasi riuscito, tentativo di annullare il tempo.[39]

Se molte delle pietanze attorno a cui si sciolgono i racconti di Scianna lo riportano con la memoria a Bagheria o comunque nella sua Sicilia, molte altre invece rievocano i tanti viaggi fatti in quei dintorni dell’isola i cui confini si sono allargati nel corso degli anni fino quasi a toccare gli estremi più lontani del globo. Si scorge nelle pagine dedicate ai cibi non familiari (ma che poi a volte si scoprono anch’essi più vicini di quanto la distanza geografica non lasci pensare) il valore antropologico e conoscitivo attribuito al cibo da parte del fotografo, come se esso avesse la funzione di riscontro del legame che si istaura fra sé e le persone e i luoghi ritratti nei suoi scatti.

Approfittando di un mestiere che mi ha fatto molto viaggiare, ho mangiato ogni sorta di cibi in giro per il mondo. Per curiosità, per mettermi in bocca lo stesso sapore che aveva la gente che fotografavo e cercavo di capire. Con una predilezione per i cibi di strada.[40]

Sono proprio i cibi di strada a rappresentare meglio il proprio paese, a ‘funzionare’ come una sorta di carta d’identità[41] di un luogo, perché in fondo – sembra dire Scianna in tutti questi racconti – il cibo è uno dei codici più semplici per «capire meglio la gente e il mondo», è una specie di esperanto capace di annullare le distanze geografiche, etniche religiose.

Mi è sempre sembrato che quei cibi, quei sapori, fossero una lingua popolare straordinaria, che mentre definisce l’identità di un paese getta un efficacissimo ponte di comunicazione con ogni visitatore straniero.

Una lingua che si comprende al volo senza bisogno di traduzione.[42]

Attorno alla felice celebrazione di questa ‘lingua universale’, grazie alle tracce segnate dalle foto scattate in tutte le parti del mondo, che intrecciano le vie del ritorno a casa a quelle della geografia della fame, la penna di Scianna si scioglie e raccoglie dentro le maglie di questa trama fototestuale tipologie di racconti molto diversi: dai ricordi d’infanzia, ai reportage, fino a vere e proprie novelle di vaga ascendenza verghiana o pirandelliana. La sintassi verbovisiva, estremamente semplice ed equilibrata, costituita quasi sempre da una piccola immagine sotto il titolo (e ad esso equivalente) e una o due a tutta pagina che corrispondono alle aperture dello zoom del racconto, con una ricerca sicura della profonda sintonia fra i due codici, bilancia l’eterogeneità formale dei racconti. L’unità del testo è data, d’altronde, sempre dalla profonda coerenza di una voce narrante,[43] grazie alla quale non si rischia di confondere questo libro all’interno del brand popolare e inflazionato dei libri di cucina. Ti mangio con gli occhi non contiene alcuna ricetta e l’ultimo capitolo spiega chiaramente il perché. Il fotografo ricorda di avere imparato a cucinare dalla madre, ma senza ricette:

Ogni volta che ho cercato di farmi trasferire da mia madre la ricetta esatta per preparare una pietanza mi sono reso conto di quanto l’impresa fosse difficile, se non impossibile. Quanto aglio, quanta cipolla? Quella che occorre, è di solito la risposta di mia madre. Quanto a lungo bisogna friggere una fetta di melenzana? Finché vedi che è pronta.[44]

Si ha l’impressione leggendo questo libro che, per quanto sia possibile trovare analogie e similitudini fra la cucina e molti fatti umani (Scianna confessa di trovarne a proposito della fotografia), una vera ricetta della vita non esista. Se infatti la cucina ha i suoi codici e le sue regole come la fotografia, quando si passa al campo dei rapporti umani il sistema analogico va in tilt. Ciò appare ancor più evidente se dalla lettura della simmetrica trama fototestuale di Ti mangio con gli occhi si passa a quella reticolare di Visti&Scritti.

Mentre nel primo c’è ancora il più delle volte una distinzione fra didascalie delle immagini e racconti, nel secondo Scianna concepisce questi ultimi come lunghe didascalie dei ritratti, che scorrono nelle pagine in osmosi assoluta con le parole. Il layout è molto più eterogeneo rispetto a quello del primo, la misura dei testi e delle foto è varia: dalle poche righe ad alcune cartelle, da piccole foto, magari disposte in sequenza a scatti che si dispiegano nella doppia pagina. Le più di trecento immagini di questo ultimo fototesto disegnano la mappa della memoria di Scianna: una mappa che ha la forma di una piazza in cui, come nel finale di Conversazione in Sicilia, sfilano in processione tutti i personaggi, principali e secondari, che ha incontrato nel corso della sua vita. Se nelle prime sequenze ricompaiono ancora ‘quelli di Bagheria’, le sequenze dei ritratti successivi, che mostrano il volto di ‘quelli di tutto il resto del mondo’, seguono gli spostamenti dell’autore da Milano a Parigi, dall’Europeo, alla Magnum, al mondo della moda, fino allo studio dove sono stati stampati, visti e scritti e composti nel puzzle definitivo, anche questa volta disegnato in collaborazione con Alberto Bianda.

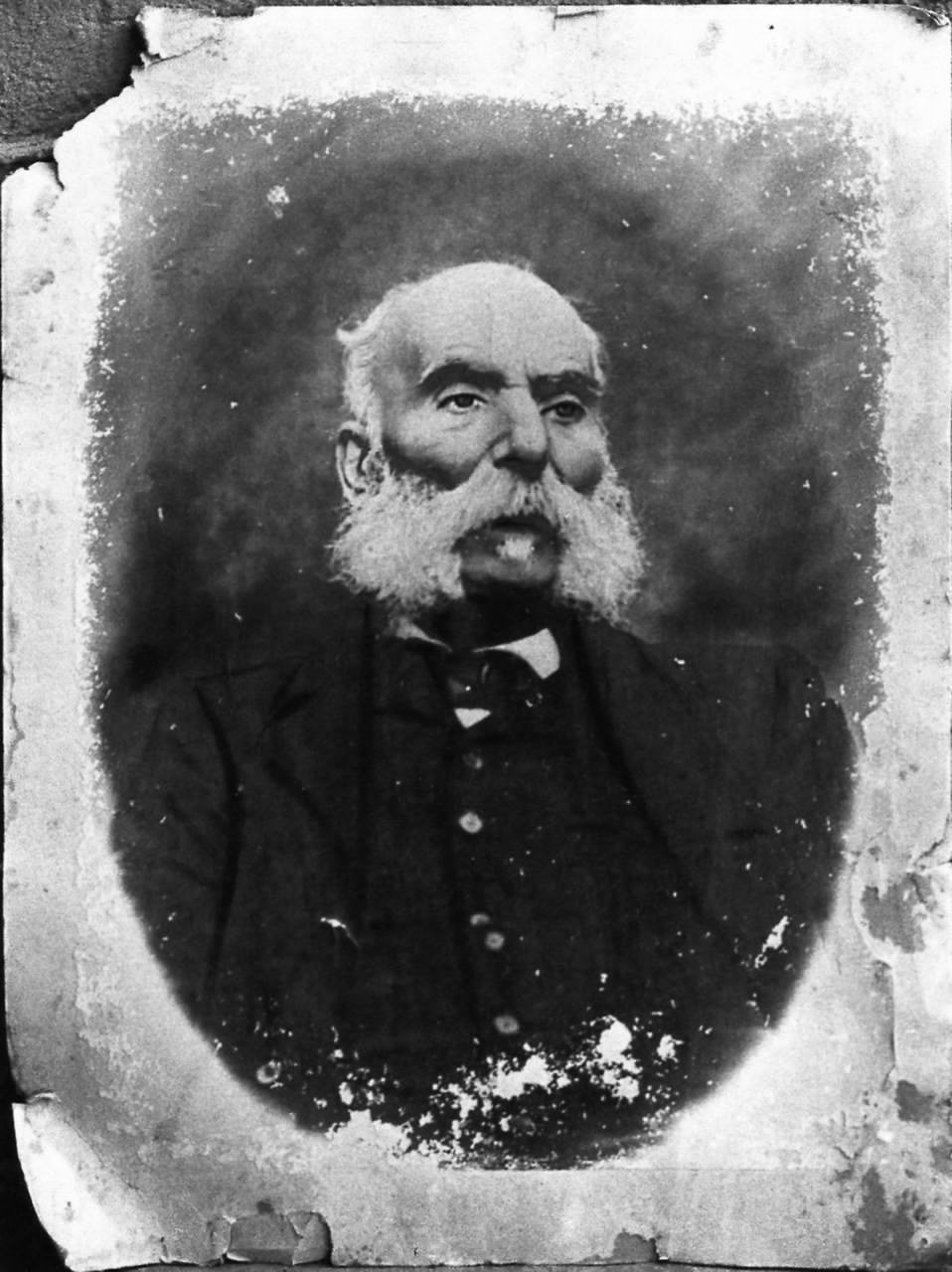

I confini di questa affollata piazza della memoria sono presidiati da vari numi tutelari; agli estremi il primo ritratto è quello del nonno paterno Giacinto Scianna e l’ultimo è quello del portiere dello studio di Milano, Edoardo Aliprandi, a sancire, in fondo, il viaggio più significativo della sua esistenza, quello da Bagheria a Milano. La foto del nonno racconta il passato da cui ha origine la narrazione, quella di Aliprandi il presente, per nulla nostalgico, ma con «la felicità di diventare vecchi e di essere ancora qui a guardare il mondo»,[45] che questa condizione comporta.

Ma la serie degli amici-maestri è lunga e segna le tappe di un percorso che si distende nel corso di diversi anni. Per quanto ogni foto abbia, sotto il nome, l’indicazione precisa dell’anno e del luogo in cui è stata scattata, che segna il momento di un incontro più o meno significativo, la concatenazione fra un racconto e l’altro è data da impercettibili dettagli memoriali che richiamano alla mente, fino ad esaurire l’appello, «le persone, tante persone, attraverso le quali ha vissuto la vita».[46] L’implicita filosofia del ritratto fotografico che questo straordinario album di famiglia custodisce è tutta concepita sub specie amicitiae. Ogni scatto è la traccia di un incontro umano più o meno ravvicinato, ogni ritratto è il segno di un dialogo, più o meno ampio e profondo, fra due esseri umani. La fotografia appare allora prima di tutto come lo strumento di una conversazione fra gli sguardi di due persone che in un momento della loro vita si sono incontrate e conosciute. Vi è ovviamente una diversa tonalità di affetto nei vari ritratti, ma nel complesso questo libro si può leggere come un inno all’amicizia, il più delle volte nascosto fra le righe ma a tratti esibito esplicitamente, come nel caso delle pagine dedicate a Giulio Redaelli:

L’amicizia, io penso, è dono più raro che l’amore. L’amicizia è lo scambio delle rispettive cittadelle individuali, è l’acquisizione del reciproco diritto di utilizzare ciascuno dell’altro gli occhi, la mente e il cuore.

Ci sono tanti cerchi dell’amicizia. Giulio abitava nel primo.

Ho conosciuto Giulio Redaelli a Parigi, attraverso Claude Ambroise. Ho quindi incontrato le sue idee sull’urbanistica, sull’architettura – che è come dire, nel suo caso, le sue idee sulla politica, sulla morale, sulla vita tout court –, prima di incontrare la persona. Ma è con la persona poi, per quasi vent’anni, ho condiviso come con pochi altri un’amicizia intensa, autentica, senza ombre.

Un’amicizia che navigava su un fiume di comuni risate rovesciate sull’assurdo del mondo e di noi stessi che vi annaspiamo dentro. L’ironia e il sarcasmo che sono la cifra del dolore e della tenerezza di tutte le amicizie vere.[47]

La definizione dell’amicizia dilatata fra le maglie intertestuali che legano insieme i cerchi del paradiso dantesco e la citazione di Cartier-Bresson rivelano la struttura profonda dell’ultimo fototesto di Scianna. Una struttura reticolare e concentrica, in cui i legami e gli affetti, come nella vita, si dipartono l’uno dall’altro. Se è vero che nel libro la dimensione metatestuale e le mise en abyme si susseguono di frequente, nell’insistente riproposizione di ritratti che contengono altri ritratti o specchi ed altre cornici,[48] la chiave del libro forse è affidata a uno dei pochi ritratti collettivi, che è poi – vista la presenza dell’autore – anche un autoritratto.

I volti di Gaetano Tranchino, Giulio Radaelli, Franco Sciardelli e Claude Ambroise presenti in questa foto hanno ciascuno il proprio spazio nel libro, ma Scianna ha voluto comunque inserire una pagina dedicata ai membri del gruppo in quanto tali. «Il filo d’oro che ci unisce è sicuramente l’amicizia di Sciascia», scrive il fotografo; il suggello di questa amicizia è una medaglia regalata dopo la morte dello scrittore di Racalmuto a ciascuno di loro da Tranchino.

Perché è nato questo gruppo? Per nessuna ragione. Che scopi si prefigge? Nessuno. Come si può entrare?, ci ha chiesto un altro amico non medagliato. Non si può. Ma si può uscire? Sì, purtroppo il caro Giulio ci ha fatto la scortesia di uscirne morendo e lasciando un vuoto non rimpiazzabile e non rimpiazzato. Ciascuno dei membri del Gruppo della Medaglia conserva gelosamente questa fotografia in cui siamo tutti e cinque. Racconta amicizia.[49]

Per un tragico scherzo del destino anche un altro membro del gruppo è uscito, ma la foto continua a raccontare amicizia. E così ogni ritratto presente in questo album disegna la rete dei rapporti umani che promana dallo sguardo del fotografo e dalla sua penna. A conclusione di un articolo pubblicato sul Sole 24 ore il 26 aprile 2001 e dedicato a Nan Goldin, Scianna cita uno stralcio di una dichiarazione della fotografa relativa alla sua celebre Ballad of Sexual Dependency (1986) che può servire da congedo anche per questo Visti&Scritti:

Continuo a credere nella verità della fotografia, cosa che fa di me un dinosauro, di questi tempi. Continuo a credere che le fotografie possano preservare la vita piuttosto che ucciderla. Le fotografie che sono state pubblicate nella Ballad non sono cambiate. Ma Cookie è morta, Kenny è morto, Mark è morto, Max è morto, Vittorio è morto. Cosicché, per me, il libro è diventato un repertorio di perdite, per quanto ancora rimanga una ballata d’amore.[50]

I volti e le storie del libro di Scianna e degli altri suoi album di famiglia sono diversi, ma la conta delle perdite, l’atto di fede nei confronti della verità della fotografia e soprattutto la ‘musica’ della ballata si somigliano molto.

1 Cfr. F. Scianna, Brevi note alle immagini, in L. Sciascia, Feste religiose in Sicilia, fotografie di Fernando Scianna, Leonardo da Vinci, 1965, p. 217: «Quando a Lentini e a Trecastagni la festa di S. Alfio giunge al momento in cui si offrono i bambini, e il fercolo esce dal santuario sulla folla enorme in attesa, a trovarsi in mezzo c’è da rischiare il soffocamento e magari da rimetterci la macchina fotografica. I bambini vengono spinti a centinaia verso il Santo con un ritmo impressionante e i preti e gli inservienti li tirano su nudi se per voto offrono i vestiti, per poi restituirli in lacrime con in mano un’immagine di S. Alfio grande in proporzione all’offerta».

2 F. Scianna, Autoritratto di un fotografo, Milano, Bruno Mondadori, 2011, p. 74.

3 Una prima mappatura delle retoriche dei fototesti si deve a M. Cometa, ‘Fototesti. Per una tipologia dell’iconotesto in letteratura’, in V. De Marco, I. Pezzini (a cura di), La fotografia. Oggetto teorico e pratica sociale, Nuova Cultura, Roma 2011, pp. 63-101.

4 F. Scianna, Quelli di Bagheria, Roma, Peliti Associati, 2002, p. V.

5 37 «voci» del dizionario della memoria di Occhio di capra (Torino, Einaudi, 1984), ben prima della precedente edizione Sellerio del 1982 (con il titolo di Kermesse), avevano avuto un’anticipazione in appendice al testo di F. Scianna, I Siciliani, prefazione di D. Fernandez, Einaudi, Torino 1977, introdotte da una nota di due pagine mai più riproposta che faceva riferimento alle foto.

6 L. Sciascia, Nota a F. Scianna, I Siciliani, p. 146.

7 F. Scianna, Quelli di Bagheria, p. V.

8 Ibidem.

9 A riconoscere subito un valore eminentemente letterario a Quelli di Bagheria è stato Goffredo Fofi in ‘Bagheria nelle foto di Scianna’, Lo Straniero, 28, ottobre 2002.

10 F. Scianna, Quelli di Bagheria, p. V.

11 S. Albertazzi, Il nulla, quasi. Foto di famiglia e istantanee amatoriali nella letteratura contemporanea, Firenze, Le Lettere, 2010, p. 31.

12 F. Scianna, Quelli di Bagheria, p. V.

13 Ibidem.

14 Ivi, p. VI.

15 F. Scianna, Visti&Scritti, Milano, Contrasto, 2014, p. 10.

16 F. Scianna, Quelli di Bagheria, p. 5.

17 C. Zavattini, Nota a P. Strand, Un paese, Torino, Einaudi, 1955, p. 15.

18 Cfr. F. Scianna, Quelli di Bagheria, p. VI: «Ho cercato di ricostruire, di immaginare, il mio paese, la mia infanzia, la mia adolescenza, in quel tempo, in quel luogo. Le fotografie non restituiscono “ciò che è stato”, piuttosto ripropongono in una sorta di lancinante presente ciò che non è più».

19 Si rimanda a tal proposito a R. Barthes, Frammenti di un discorso amoroso, trad. it. R. Guidieri, Torino, Einaudi, 2001, p.

20 F. Scianna, Quelli di Bagheria, p. V.

21 Un’interessante campionatura dei fototesti autobiografici si legge in R. Coglitore, ‘I dispositivi fototestuali autobiografici. Retoriche e verità’, Between, 7, maggio 2014, http://www.Between-journal.it/.

22 F. Scianna, Autoritratto di un fotografo, p. 145.

23 F. Scianna, La geometria e la passione, curato e disegnato da A. Bianda e P. Jannuzzi, Milano, Contrasto, 2009, p. 8.

24 Affermazione che va accostata a quella espressa nell’Autoritratto (p. 161): «Ho sempre cercato di fare libri con le fotografie e non di fotografie».

25 Nell’Autoritratto di un fotografo Scianna dedica l’ultimo capitolo a Quelli di Bagheria e ricostruisce la storia redazionale del libro, riassumendo con queste parole il senso della collaborazione con Alberto Bianda: «Il libro è diventato molto diverso, molto migliore, naturalmente, rispetto a quello che avevo fatto io. Eppure non lo tradisce di una virgola nello spirito che avevo cercato» (ivi p. 191).

26 Del resto, anche nell’Autoritratto Scianna, tracciando in maniera esplicita la sua storia di fotografo che coincide poi con la storia dei sue libri, ritorna in più di una occasione sulla importanza dell’impaginazione. In merito alla resa grafica e all’editing poco convincente dei I Siciliani e della Villa dei mostri cfr. ivi pp. 75-82 e 160-161. A proposito di Kami: minatori sulle Ande boliviane (L’immagine, Milano, 1988) Scianna ci tiene a sottolineare: «Questa volta avevo deciso che questo libro me lo sarei fatto da solo. Impaginazione, testo e tutto. Meglio sbagliare da solo che fare libri che non ti persuadono» (ivi, p. 108). Riguardo Marpessa, un racconto (Leonardo, Milano, 1993), Scianna afferma ancora: «Anche questo libro, formato, testo, impaginazione me lo sono sognato e fatto da solo» (ivi, p. 117). Fino ad arrivare al capitolo su Quelli di Bagheria in cui racconta il travagliato iter redazionale che lo ha condotto alla versione definitiva dopo avere fatto almeno «dieci versioni, in quasi due anni» (ivi, p. 188).

27 F. Scianna, Obiettivo ambiguo, Milano, Rizzoli, 2001, p.185.

28 F. Scianna, La geometria e la passione, p. 36.

29 Ivi, p. 112. Un racconto più ampio dell’esperienza di lavoro e di formazione alla redazione dell’Europeo si legge in Autoritratto di un fotografo, pp. 56-59.

30 F. Scianna, La geometria e la passione, p. 232.

31 C. Ambroise, Curioso da vedere, ivi, p. 6.

32 Cfr. L. Sciascia, Fotografo nato, prefazione a Ferdinando Scianna, Milano, Fabbri, 1983, p. 5.

33 F. Scianna, La geometria e la passione, p. 229.

34 Ivi, p. 242.

35 F. Scianna, Ti mangio con gli occhi, Milano, Contrasto, 2013, p. 16.

36 Ibidem.

37 Vi è in realtà un intenso dialogo fra i due artisti baharioti, la cui reciproca influenza si può misurare nelle pagine di Quelli di Bagheria, che nasce dalla stessa consapevole impossibilità del ritorno che ha ispirato Nuovo cinema Paradiso e Baharia. In quest’ultimo, per esempio, la scena della trottola sembra trovare un riscontro in diverse foto del libro di Scianna. I due, del resto, si sono più volte incontrati e confrontati sulle loro comuni origini come pure su questioni legate alla loro arte. Una delle loro conversazioni ha dato vita a un libro: F. Scianna, G. Tornatore, Baaria Bagheria. Dialogo sulla memoria, il cinema, la fotografia, Milano, Contrasto, 2009.

38 F. Scianna, Ti mangio con gli occhi, p. 16.

39 Ivi, p. 17.

40 Ivi, p. 69.

41 L’analogia fra cibo e carta d’identità è utilizzata dallo stesso Scianna a proposito della pasta con le sarde: «ci sono piatti che alcuni individui, originari dello stesso territorio geografico e culturale, e da questo lontani, ogni tanto devono mangiare, per necessità. Forse la stessa necessità per cui a scadenza fissa è obbligatorio rinnovare i documenti. Ecco, la pasta con le sarde per un siciliano, o per un valenciano la paella, il cuscus per un magrebino, specialmente se emigrati, vengono mangiati come se ci si auto-rinnovasse l’identità culturale» (ivi, pp. 52-53.

42 F. Scianna, Ti mangio con gli occhi, p. 212.

43 Cfr. a tal proposito la recensione di Goffredo Fofi, ‘La narrazione del cibo’, Il sole 24 ore, 2 giugno 2013, http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2013-06-02/narrazione-cibo-084118.shtml?uuid=AbfVOR1H&fromSearch .

44 Ivi, p. 233.

45 M. Belpoliti, ‘L’obiettivo che resuscita i morti’, La Stampa, 14 agosto 2014, http://www.lastampa.it/2014/08/14/cultura/lobiettivo-che-resuscita-i-morti-TJF7Ek5B0zSzdNyUKWCVxK/pagina.html .

46 F. Scianna, Visti&Scritti, p. 5.

47 Ivi, pp. 303-304.

48 Ivi, p. 312.

49 Ivi, p. 267.

50 N. Goldin, in F. Scianna, Obiettivo ambiguo, p. 295.