1. Tra partitura e ‘scrittura scenica’

Il 2021 ha visto diversi nuovi allestimenti di Davide Livermore, quasi tutti di titoli verdiani. In ordine cronologico si segnalano Elisabetta regina d’Inghilterra (Pesaro, Rossini Opera Festival, 11-21 agosto 2021), Norma (Catania, Teatro Massimo Bellini, 23 settembre 2021), La traviata (Firenze, Maggio Musicale Fiorentino, 17 settembre-5 ottobre 2021), Giovanna D’Arco (Roma, Teatro dell’Opera, 17-26 ottobre 2021), Rigoletto (Firenze, Maggio Musicale Fiorentino, 19-24 ottobre 2021), Macbeth (Milano, Teatro alla Scala, 7-29 dicembre 2021). In questo contributo si prenderanno in considerazione le messinscene della Norma di Vincenzo Bellini e del Macbeth verdiano. I due spettacoli sono stati scelti non tanto per la loro risonanza mediatica, quanto piuttosto per l’originalità delle proposte del regista e soprattutto per la loro esemplarità: la loro analisi consente infatti di mettere a fuoco talune fondamentali costanti della ricerca drammaturgica di Livermore e al tempo stesso di affrontare una serie di questioni cruciali relative alle modalità di trasmissione e di ricezione delle opere di repertorio nel panorama culturale contemporaneo.

Oggetto privilegiato dell’indagine sarà la ‘scrittura scenica’ che sovrintende entrambi gli allestimenti, laddove per scrittura scenica si intende – per dirla con Lorenzo Mango – «l’insieme degli elementi legati alla messa in scena, considerati non più come tanti fattori collaterali alla artisticità del teatro ma come parte integrante di un progetto creativo che è “scrittura” poiché determina e compone l’opera d’arte teatrale».[1] Del resto gli studi sulla dimensione performativa del teatro musicale, che si sono sviluppati negli ultimi decenni sotto la spinta del ‘Regietheater’, ci hanno insegnato che la messinscena di un’opera può venire presa in considerazione nella sua autonomia estetica rispetto al libretto e alla musica. Come ha evidenziato Clemens Risi,

It is precisely the intellectual engagement with new readings and interpretations typical of “Regietheater” – that is to say, its emphasis on the semiotic potential of stagings – that has drawn attention to the “other” side of the experience of opera performances, the performative aspects of opera.[2]

In polemica con la tendenza della storiografia musicale a considerare la partitura musicale «as both start and end point for an analysis of interpretations», Risi è giunto a una posizione affatto antitetica:

In the study of contemporary opera performances, I propose that we treat the performance not as an interpretation of a score, but instead conceive of the score as one of many materials used to produce a performance. This change in focus allows us to bring into view all those elements of a performance that are not to be found in the score, but are at least as significant for the way a performance affects an audience and is perceived by them. This new perspective allows us to bring into view the unique ways in which a performance distinguishes itself from texts and other artifacts: namely, as something that exists only in the moment, only in the time of its appearing, and only in the corporeal co-presence and interaction of spectators and performers. It is this specific mode of appearance that I term the particular performative dimension of opera.[3]

La considerazione dell’opera in musica come performing art ha avuto il merito di promuovere la tematizzazione di aspetti della messinscena finora poco considerati dagli studi musicologici e di spostare l’attenzione sulla dimensione ‘evenemenziale’ del teatro musicale, sul darsi ‘qui e ora’ di ciascun evento spettacolare. E anche quello di contestare la retorica della ‘Werktreue’, il mito della fedeltà a una ‘verità’ latente nell’opera, che il regista può solo portare alla luce.

Si è trattato di un vero e proprio mutamento di paradigma, che ha inciso profondamente sulla prospettiva e sui metodi della drammaturgia musicale e ha messo in discussione la centralità della partitura sulla base di una più ampia concezione del teatro musicale come sistema semiotico complesso dato dall’interazione di molteplici codici (testo poetico, musica, movimenti e gesti attoriali, scene, costumi, luci), ciascuno dei quali possiede una propria consistenza materiale e dà luogo ai ‘rinvii’ semantici che ne costituiscono la dimensione simbolica. Ma non si può trascurare che di questo sistema la partitura costituisce il perno, poiché ‘detta’ l’impostazione drammaturgica dell’opera e concorre in maniera determinante alla costruzione del senso.

Nella realizzazione di un allestimento il regista può anche disattendere il ‘testo musicale’ ma con esso deve comunque fare i conti; poiché – come ci ricorda Jean-Jacques Nattiez – esistono dei «noyaux durs de signification»[4] dai quali scaturisce la pluralità degli strati di senso che l’opera può generare nel processo interpretativo. Pur nel riconoscimento della sua specificità di ‘testo scenico’ a sé stante, l’analisi teatrologica di uno spettacolo operistico non può prescindere dalla considerazione della drammaturgia musicale istituita dalla partitura. Perché una messinscena è un luogo di incontro e di tensione tra l’orizzonte creativo dell’autore e quello esegetico del regista. Ed è sempre il risultato del rapporto dialettico che si viene a creare tra suono e visione, tra testo musicale e testo scenico, tra fedeltà e interpretazione.

2. Dalla scena al video

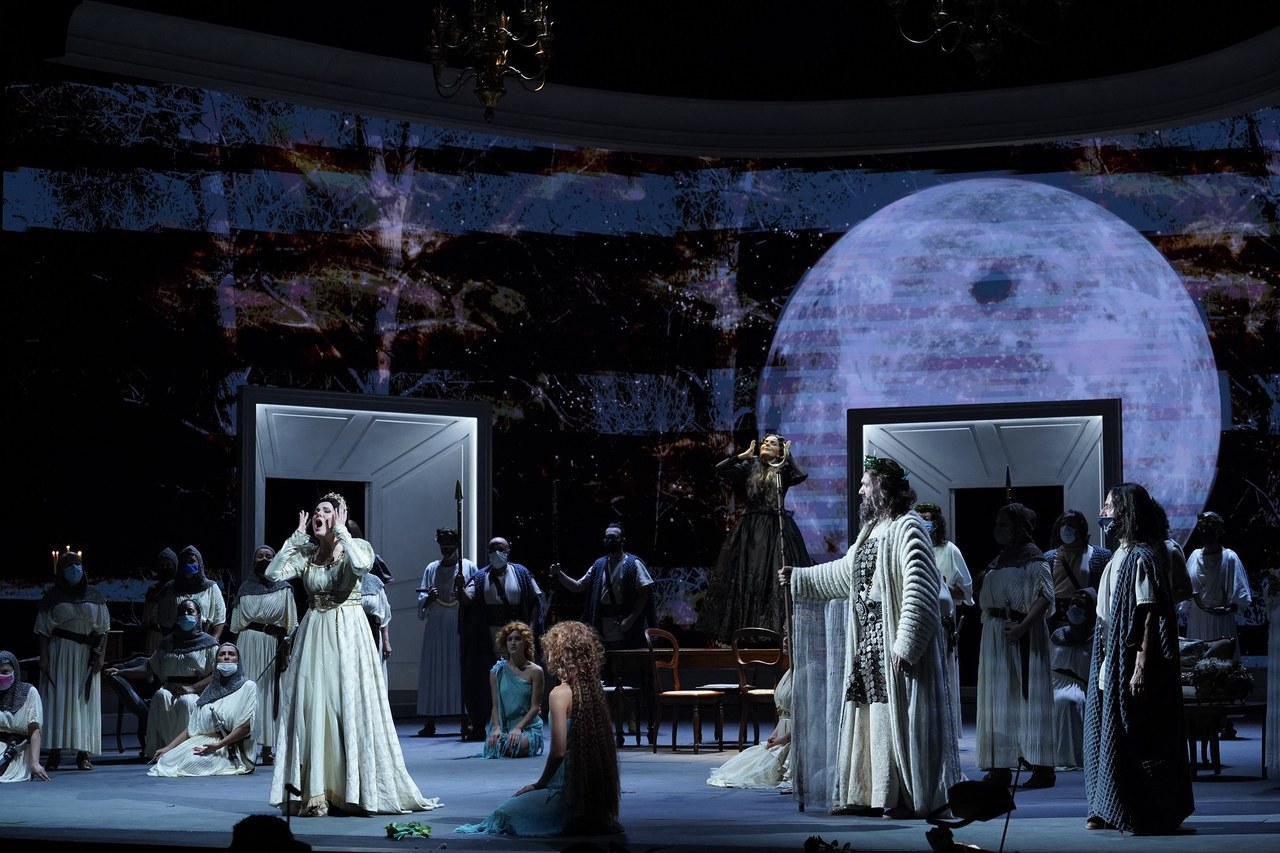

Norma è stata messa in scena il 23 settembre 2021 al Teatro Massimo Bellini di Catania nell’ambito del Festival dedicato a Bellini e promosso dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Lo spettacolo è stato realizzato sull’edizione critica che Roger Parker sta predisponendo per Casa Ricordi, con la direzione di Fabrizio Carminati e con Marina Rebeka nel ruolo di Norma e Stefan Pop nel ruolo di Pollione.

Livermore ha concepito la messinscena facendo rivivere Norma attraverso i ricordi di Giuditta Pasta, che tenne il ruolo della protagonista nella prima rappresentazione dell’opera. La scena è dunque costituita da un preciso luogo, il salotto borghese del celebre soprano così come si presentava negli ultimi anni della sua vita, ricostruito sul modello reale del salotto di Blevio.[5]

A impersonare la Pasta è l’attrice Clara Galante, che – identificata da un severo abito nero – è presenza muta ma eloquente poiché ‘letteralmente’ dà vita all’opera belliniana, aggirandosi partecipe e turbata tra i cantanti e le masse corali che interpretano Norma e replicando le pose e i gesti del personaggio del quale era stata l’interprete più acclamata.

La costruzione di una pluralità di piani temporali – quello del presente di Giuditta, quello della prima rappresentazione di Norma (il 31 dicembre 1831), segnalato dalla presenza nei palchi laterali di componenti del coro in abiti ottocenteschi, e quello del tempo dell’opera (la Gallia sotto la dominazione romana) – ha importanti implicazioni sul piano dell’allestimento.

In primo luogo si assiste a uno sdoppiamento della figura della Pasta, tale da determinare una ‘perturbante’ dissociazione tra il corpo dell’anziana Giuditta e la voce della giovane interprete di Norma. Si determina inoltre una sovrapposizione di livelli scenici poiché le mura del salotto borghese continuamente si ecclissano e ricompaiono e lo spazio teatrale acquista valenze diverse, trasmettendo di volta in volta l’urgenza delle passioni evocate nel dramma e lo struggimento del ricordo; a sua volta lo sguardo all’indietro della Pasta si riversa anche sugli anni successivi al primo allestimento di Norma, tanto da evocare – in corrispondenza con il Coro «Guerra, guerra» – il coinvolgimento della musica belliniana nella temperie risorgimentale attraverso le immagini delle barricate delle Cinque giornate di Milano.

La messinscena è affidata soprattutto all’incessante susseguirsi di ledwall, di pareti-video che Livermore impiega come componenti essenziali della narrazione visiva e che restituiscono la sala teatrale della Scala, la foresta dei druidi e ancora l’atmosfera lunare e notturna in cui si svolgono le prime scene dell’opera. In più i ledwall non solo accolgono proiezioni mobili come «tele dipinte in movimento»[6] ma sono spesso realizzati con artifici cromatici giocati sul nero e soprattutto sul rosso – colore associato alla passione erotica, alla violenza guerresca ma anche al fuoco del rogo finale.

Questa l’impostazione concettuale dello spettacolo, senz’altro di grande suggestione. Ma cosa avviene concretamente quando viene declinata sulla scena? Lo si scopre sin da subito, con l’ascolto della Sinfonia. Seguendo una prassi ormai diffusa nella regia contemporanea, Livermore ‘riempie’ scenicamente il tempo della musica e lo fa con il vortice di invenzioni visive che mettono in secondo piano la dimensione sonora o addirittura la sopravanzano, ‘alterando’ in tal modo le tradizionali modalità di percezione dell’opera. In un articolo pubblicato su «The Opera Quaterly», Julia Sirmons ha introdotto una nozione che può aiutare a comprendere il tipo di operazione messo in atto da Livermore e il meccanismo percettivo che ne deriva: quella di «seductive visuality», che la studiosa riferisce ai processi di rimediazione relativi al teatro musicale.[7] Ispirandosi al pensiero del filosofo e teorico della postmodernità Jean Baudrillard, Sirmons considera la seduzione della visualità peculiare della trasposizione dell’opera in musica in un medium di altra natura:

I contend that opera remains itself even while it is remediated by a digital form. I also contend that the remediated opera – despite its remove from the powerful immediacy of theatrical spectatorship, and despite the ostensible incompatibility of opera and cinema as art forms – can actually intensify an audience’s experience of opera as a performing art, through an experience of seductive visuality. I see this seductive visuality as an approach to framing, editing, and capturing operatic performance, both its dramatic high points and its musical and dynamic rhythms.[8]

Le considerazioni di Sirmons si attagliano perfettamente a Livermore, perché i suoi allestimenti sono concepiti in funzione della rimediazione in video e generano «an experience of seductive visuality», seguendo logiche che in parte si discostano da quelle che fino al nuovo millennio hanno governato la regia operistica tradizionale. Più precisamente Livermore ha inteso creare un nuovo tipo di narrazione visiva, anche con l’intento di raggiungere un pubblico il più vasto possibile. Si tratta di una posizione consapevole e meditata, che per essere messa in pratica ha bisogno del supporto di un collaudato staff tecnico e che è stata enunciata da più riprese dal regista. Basti riportare la sua più recente intervista, concessa a Franco Pulcini in vista della prima scaligera del Macbeth e della sua trasmissione televisiva live su scala planetaria:

Il mio staff e io […] abbiamo sviluppato un linguaggio visivo che ha riscontrato un autentico successo in televisione. Abbiamo ottenuto una vittoria indiscutibile contro le indifferenze nei confronti dell’opera. Gli spettacoli che ci hanno preceduto sono stati spesso straordinari, ma nati per lo spazio della Scala, non per la ripresa video. Abbiamo cercato da subito di vincere la partita nella televisione […]. E la sfida dell’opera in televisione doveva essere giocata per il bene di questo meraviglioso repertorio, così importante per noi italiani che in tale forma artistica ritroviamo tutti noi stessi. È una summa di tutte le arti che convivono nella simultaneità e alle quali mancava un linguaggio che si adattasse al mezzo televisivo. […] Noi ci siamo sforzati di creare un linguaggio che invada la scena e la trasformi in un set cinematografico in tempo reale. Mi pare che i critici televisivi non si siano mai occupati di questa novità e della sua portata culturale, nonostante gli ascolti record che hanno accompagnato le prime dal 2018 a oggi.[9]

In altri termini non solo Livermore ascrive alla trasposizione mediale dal teatro alla televisione un fondamentale ruolo culturale ma muove da questa sfida per realizzare una teatralità operistica di tipo nuovo, adottando procedimenti di provenienza cinematografica e facendo leva sulle più avanzate tecnologie digitali sperimentate nei nuovi media audiovisivi.

Nel caso di Norma, la diretta televisiva è firmata da Barbara Napolitano e corrisponde alla richiesta da parte del regista di «non […] far percepire al telespettatore di essere in teatro»,[10] di «far dimenticare che sta assistendo alle riprese di un’opera lirica».[11] Il pubblico che assiste allo spettacolo non è mai inquadrato anche quando viene ripresa la sala teatrale, che è mostrata esclusivamente come spazio scenico tanto da assumere un profilo fortemente artificiale.

Si può convenire pertanto che la regia video di Norma tenda all’‘immediatezza’ e alla ‘trasparenza’, nella misura in cui – nonostante sia presentata dichiaratamente come riproduzione di uno spettacolo dal vivo – nasconde la funzione di mediazione del medium televisivo:

Se nella rimediazione “immediata” il medium ri-mediante cerca di nascondersi agli occhi degli spettatori, mettendo in ombra il suo ruolo di tramite tra essi e il medium ri-mediato, in quella “ipermediata” il medium ri-mediante si mette invece in primo piano, sbandierando agli spettatori la sua funzione di canale attraverso il quale essi hanno accesso al medium ri-mediato. […] Il paradigma dominante nei cosiddetti nuovi media dell’era digitale è proprio quello dell’immediatezza: la cultura contemporanea «vuole allo stesso tempo moltiplicare i propri media ed eliminare ogni traccia di mediazione».[12]

Il montaggio appare abbastanza prevedibile, con i suoi campi lunghi che – con carrellate in avanti – conducono ai primi piani e con riprese dal basso più o meno ravvicinate, prodotte da telecamere mobili che scorrono all’altezza del palcoscenico. Ma in complesso la regia televisiva di Napolitano asseconda pienamente l’impostazione drammaturgica di Livermore e per certi aspetti la valorizza, tanto che la trasposizione in video risulta più godibile dello spettacolo dal vivo.

Si ha come l’impressione che nell’ideazione di Livermore si determini una sostanziale predominanza sul medium teatrale di quello televisivo, che si conferma destinatario naturale della performance: sulla scorta degli studi semiotici di Werner Wolf, Marcia Citron parlerebbe in questo caso di «covert intermediality»[13] nella misura in cui nell’incontro tra opera e video «only one of the media appears directly with its typical or conventional signifers and hence may be called the dominant medium, while another one (the non-dominant medium) is indirectly present ‘within’ the first medium».[14]

Nella scrittura scenica di Livermore la rimediazione è dunque costitutiva della sua drammaturgia e la impronta in maniera decisiva.

3. Drammaturgia scenica e drammaturgia musicale

Senza dubbio la scrittura scenica di Livermore appare radicalmente alternativa alla Konzeptregie, con le sue prevaricazioni e le sue incongruenze, e rende il teatro d’opera più accessibile e più rassicurante agli occhi dei tanti spettatori che lo avvertono come ostico e distante. E tuttavia si ha la sensazione che la fantasmagoria che il regista mette in moto in Norma a partire dalla Sinfonia rischi di tradursi in un’abbagliante distrazione dalla ricerca del senso.

Può essere utile a tal proposito un approccio comparativo con un modo diverso di affrontare quel ‘vuoto’ visivo della musica ‘pura’ che ha contraddistinto la Sinfonia avanti l’opera sin dalla nascita del melodramma e che – in un contesto segnato da una «intense medial “visualization” of opera»[15] – si pone come un problema per i registi contemporanei. Nell’allestimento del Don Giovanni di Mozart, che il 7 dicembre 2011 ha inaugurato la Stagione 2011-2012 del Teatro alla Scala, Robert Carsen non si comporta diversamente da Livermore, poiché anch’egli ‘riempie’ visivamente il tempo dell’Ouverture: con un gesto inaspettato, il protagonista irrompe sul proscenio, afferra il sipario e lo trascina a terra discoprendo uno specchio grande quanto il boccascena, che restituisce la sala teatrale in riflessi mobili e perturbanti.

Questa soluzione ha un impatto non inferiore di quello prodotto da Livermore nella Sinfonia di Norma, ma senza quel surplus di informazioni visive che in quel caso finisce con l’assorbire pressoché integralmente l’attenzione del pubblico. Inoltre questa provocazione metateatrale – che sarà il fil rouge dell’intero spettacolo – costringe lo spettatore a mettersi in gioco, a considerare il proprio personale rapporto con quanto accadrà sulla scena: si dà in altri termini come scommessa ermeneutica, che trasmette in chiave problematica una possibile interpretazione dell’opera.

Nella Norma di Livermore invece il piacere della visione finisce con il prevaricare quello dell’ascolto. In più, la scelta di raccontare la vicenda drammatica attraverso la reminiscenza della sua prima interprete non assurge a ‘vera’ chiave di lettura dell’opera e si riduce a mero pre-testo, a un espediente di tipo scenico che dà l’abbrivio agli ‘effetti speciali’. Se lo shock visivo dell’incipit mette in moto una rete di associazioni semantiche, l’idea che governa la messinscena perde progressivamente l’iniziale forza propulsiva e la drammaturgia visiva procede slegata dalla drammaturgia musicale senza che il regista proponga alcun tipo di interazione tra le due dimensioni, tale da sollecitare negli spettatori un impegno esegetico. Ciò spiega perché la funzione di Doppelgänger assegnata all’attrice che rappresenta Giuditta diventi sempre più marginale sul piano drammaturgico, fino a essere quasi del tutto trascurata dal pubblico.

Un processo non dissimile si riscontra nella più recente prova registica di Livermore, il Macbeth di Verdi con cui è stata inaugurata l’ultima stagione scaligera, con la direzione di Riccardo Chailly e la partecipazione di Luca Salsi nel ruolo di Macbeth e Anna Netrebko in quello della Lady. Anche in questo caso il Preludio orchestrale serve al regista per proporre la propria visione dell’opera. E di nuovo l’iniziale pagina scenica sorprende lo spettatore con il caleidoscopico susseguirsi delle video-immagini dei ledwall, che restituiscono un universo umano sconvolto e disarmonico, dotato di una sua specifica ‘tinta’ (per impiegare un’immagine verdiana), livida e tetra. In Macbeth tuttavia l’idea che informa l’opera ha sua stringente ragione drammaturgica: il racconto verdiano dei risvolti terribili del potere e della potenza devastante del male, sorretto da un’indagine lucida e spietata sulle profondità più oscure e inquietanti della psiche, è ambientato in una realtà distopica che proietta nella nostra contemporaneità i dilemmi etici posti dal compositore di Busseto.

Livermore disegna un mondo parallelo nel quale si riverberano echi del cinema muto d’avanguardia e del genere di fantascienza di marca hollywoodiana: rimandano ad esempio a Metropolis di Fritz Lang (1927) i movimenti meccanici e alienati della folla della città e lo skyline dei grattacieli, che si configurano come luoghi di un potere cinico e corrotto.[16]

Un ascensore posto al centro del palcoscenico costituisce l’unica componente materiale della scenografia, con la quale interferiscono le immagini virtuali prodotte con l’apporto della tecnologica digitale; il suo salire e scendere lungo un asse verticale scandisce la lotta senza esclusione di colpi per il dominio politico e finanziario, che Macbeth e la Lady intraprendono sotto la spinta di una smisurata ambizione.

Da Inception di Christopher Nolan (2010) deriva invece la dimensione onirica che impronta l’allestimento: se l’iper-realismo della violenza fisica marca l’inizio del Preludio e rende tangibile la ferocia sanguinaria del potere attraverso i delitti commessi da Macbeth e Banco nello scenario desolato del bosco prescritto nel libretto, la conversione del cielo in un riflesso capovolto della città e le «distorsioni prospettiche»[17] dello spazio scenico trasmettono l’orrore che deforma l’animo di Macbeth e della Lady, alterandone la visione del reale.

La declinazione onirica e visionaria della contemporaneità informa anche le danze che – sulla scorta dello spazio dato da Verdi alla dimensione coreutica nella versione per Parigi del 1865 – ricorrono nello spettacolo e si configurano come proiezioni delle pulsioni e dei fantasmi dell’inconscio dei protagonisti, che si aggirano smarriti tra gli spettri generati dalla loro mente.

L’atmosfera plumbea e soffocante che contrassegna la scrittura scenica del Macbeth restituisce non solo l’inferno della psiche ma anche quello che attraversa la Storia laddove la libertà è minacciata e distrutta. Il regista legge in questa chiave il coro «Patria oppressa», cantato dietro sbarre che invadono tutto il boccascena e che trasformano in un’immensa prigione la città distopica ritratta nel fondale; da queste sbarre si aprirà un varco solo quando l’uccisione di Macbeth ristabilirà il legittimo potere della discendenza del re di Scozia e un’esplosione apocalittica farà implodere la metropoli.

E la deflagrazione finale si propagherà fino alla foresta di Birnam, la cui immagine – attraverso la realtà aumentata – si innesta più volte nel paesaggio distopico della città: alla fine dell’opera il ledwall che la raffigura si disgrega, con lo sfrangiamento della cornice che lo contiene, mentre il colore rosso progressivamente dilaga fino a invadere la scena. Anche in questo allestimento il gioco cromatico è realizzato con cura, imperniandosi soprattutto sul contrasto, marcatamente televisivo, tra il colore e il bianco e nero: nell’ultima scena allo sfocamento dei simboli del male (dai grattacieli alla figura di un Macbeth ormai vinto) si oppongono i colori sgargianti dei coristi che rappresentano la folla e che timidamente varcano le sbarre verso un altrove migliore.

Appare evidente che nella concezione di questa messinscena il regista abbia cercato una maggiore congruenza tra ‘testo musicale’ e ‘testo scenico’. Tuttavia anche in questo caso con il procedere dell’opera si avverte un crescente scollamento tra le due drammaturgie, con il percorso drammatico-musicale compresso dall’invadenza dello spettacolo tele-visivo che finisce per prendere il sopravvento e per andare per conto proprio. E anche in questo caso la versione in video appare meglio fruibile e soprattutto più compiuta sul piano drammaturgico.

4. Un linguaggio postmoderno

Proprio perché costitutivamente segnata dall’ibridazione e dalla contaminazione dei linguaggi, l’intermedialità appartiene a un orizzonte estetico postmoderno.[18] Si può comprendere allora perché la postmodernità costituisca il retroterra culturale e artistico della scrittura scenica di Livermore, così orientata verso la transmedialità e la rimediazione.

Ancora una volta la comparazione con altre esperienze registiche si rivela fruttuosa. Nell’allestimento di Norma realizzato da Federico Tiezzi nel 1991 per il Teatro Petruzzelli di Bari e ripreso nel 2008 e nel 2013 dal Teatro Comunale di Bologna, il regista costruisce lo spettacolo attraverso la citazione di opere d’arte che informano i gesti e le pose dei cantanti, dando luogo a veri e propri tableaux vivants che si sovrappongono – senza sospenderlo – allo svolgimento dell’azione drammatico-musicale.[19] Questo florilegio di citazioni fa riferimento a un preciso immaginario figurativo, funzionale al progetto estetico di Tiezzi e in particolare alla sua lettura di Norma alla luce del classicismo tragico francese di Racine e Chateaubriand e del neoclassicismo tardo settecentesco di Canova e David. Con una scelta audace Tiezzi fa interagire questo immaginario con la pittura informale di Mario Schifano, generando una felice intersezione tra la spinta coloristica dei fondali, associati tutti all’immagine cardine della quercia, e la logica geometrica che presiede la costruzione dello spazio scenico; con questo singolare incrocio il regista può restituire la tensione insita nell’opera belliniana tra le pulsioni di un mondo arcaico e ancestrale e i princìpi razionali della civiltà, tra la rappresentazione già romantica del magmatico disordine del reale e l’aspirazione a ricomporne musicalmente le tragiche antinomie in una superiore dimensione morale ed estetica.

Come la messinscena della Norma di Livermore, anche quella di Tiezzi è consegnata alla seduzione della visualità. Ma l’impaginazione del primo presenta una coesione stilistica che Livermore volutamente rifiuta sulla base di uno sperimentalismo eclettico e libero da preoccupazioni ‘formalistiche’, aperto all’ibridazione degli stili, alla rivisitazione di materiali visivi di diversa provenienza, all’interferenza tra cultura ‘alta’ e cultura di massa; si pensi ai richiami all’astrattismo geometrico e all’arte informale del XX secolo, per il tramite di citazioni scompaginate e sconnesse, e ancora al ricorso alla danza pop con le coreografie affidate a un artista come lo statunitense Daniel Ezralow, attivo in ambito cinematografico e televisivo ma impegnato anche nei campi della moda e della pubblicità.

In questa propensione per l’«impurità», che Guy Scarpetta ha indicato come caratteristica essenziale dell’era postmoderna,[20] si riflettono il superamento critico dell’intransigenza puristica del modernismo e la rivendicazione del «piacere come valore»[21] che sovrintendono la drammaturgia visiva di Livermore e le conferiscono la sua inconfondibile cifra stilistica.

Consapevole di vivere in una società ‘liquida’ segnata dalla pluralità dei codici e dei segni e dalla labilità dei confini tra i linguaggi, il regista sceglie di abitare il presente fino in fondo e di accoglierlo nella propria scrittura scenica. E per riportare il melodramma nei territori della contemporaneità decide di attingere all’immaginario visivo della postmodernità, profondamente radicato nella nostra intensa e pervasiva esperienza mediale.

*Questo articolo nasce nell’ambito del progetto di ricerca A.R.I.E. – Audience, Remediation, Iconography, Environment in Contemporary Opera (redatto all’interno del “PIAno di InCEntivi per la RIcerca di Ateneo - PIA.CE.RI. 2020/2022” linea 2) coordinato dalla Professoressa Stefania Rimini (Università degli Studi di Catania).

1 L. Mango, La scrittura scenica, Roma, Bulzoni, 2003, pp. 13-14. Aggiunge Mango: «Scenico è tutto quanto accade nel luogo e nel tempo dello spettacolo […] come testo esso stesso» (Ivi, p. 37).

2 C. Risi, ‘Opera in Performance: “Regietheater” and the Performative Turn’, The Opera Quarterly, 35/1-2, 2019, pp. 7-19: 8. Non va trascurata la progressiva affermazione in ambito tedesco della figura del Dramaturg, che si affianca al regista con la funzione di costruire un meditato collegamento tra le due sfere del testo e della scena. Cfr. a tal proposito C. Grazioli, ‘La Theaterwissenschaft e la nascita della regia nei paesi di lingua tedesca’, in R. Alonge (a cura di), La regia teatrale. Specchio delle brame della modernità, Bari, Edizioni di Pagina, 2005, pp. 33-65; e P. Di Matteo (forum a cura di) ‘Dramaturg, Today’, Sound Stage Screen, 1/1, 2021, pp. 193-242.

3 Ivi, p. 9.

4 J.-J. Nattiez, Fidélité et infidélité dans les mises en scène d’opéra, Paris, VRIN, 2019, p. 272. Come constata Emilio Sala, «concepire la performance come un atto di emancipazione da condursi contro il testo, o prescindendo da esso (come avviene troppo spesso nella Konzeptregie) è una strada magari in discesa ma che non porta da nessuna parte» (E. Sala, ‘Dalla mise en scène ottocentesca alla regia moderna: problemi di drammaturgia musicale’, Musica/Realtà, 28/85, 2008, pp. 41-60: 54).

5 Si ringrazia il Teatro Massimo Bellini di Catania per aver messo a disposizione le foto d’archivio dell’allestimento di Livermore. Le foto sono di Giacomo Orlando.

6 ‘Teatro della memoria e memoria del teatro. Davide Livermore dialoga con Caterina Andò’, in V. Bellini, Norma, Catania, Teatro Massimo Bellini, 2021, programma di sala, pp. 91-97: 95.

7 L’elaborazione del concetto di ‘rimediazione’ da parte dei mediologi David Bolter e Richard Grusin ha aperto nuovi campi di indagine in ambito musicologico, dalla storia mediale del teatro d’opera ai problemi metodologici ed epistemologici sollevati dal rapporto tra opera e cinema e dalla traduzione in video degli spettacoli operistici. Cfr. J. D. Bolter, R. Grusin, Remediation: Understanding New Media, Cambridge, MIT Press, 1999; trad. it., Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, Milano, Guerini, 2002.

8 J. Sirmons, ‘Seductive visuality in remediated opera’, The Opera Quaterly, 35/4, 2020, pp. 297-322: 299. Cfr. J. Baudrillard, De la Séduction, Paris, Galilée, 1979; ed. italiana Della seduzione, Bologna, Cappelli, 1980.

9 F. Pulcini, ‘L’opera in televisione. Colloquio con Davide Livermore’, in G. Verdi, Macbeth, Milano, Edizioni Teatro alla Scala, Stagione d’opera 2021-2022, programma di sala, pp. 116-119: 119.

10 F. Pulcini, L’opera in televisione, p. 119.

11 P. Di Paolo, ‘Porto Macbeth in videogame’, La Repubblica, 26 novembre 2021, < https://www.repubblica.it/spettacoli/teatro-danza/2021/11/26/news/livermore-327974653/ > [accessed 22 january 2022].

12 E. Senici, ‘Bellini in video: La sonnambula negli anni Cinquanta, in Il teatro di Bellini. Spettacolo prassi esecutiva multimedialità, Catania, Fondazione Bellini-Centro Studi Belliniani, 2022, in corso di pubblicazione. La citazione di Senici proviene da p. 46 della traduzione italiana del citato volume Remediation di Bolter e Grusin; si deve ai due studiosi statunitensi l’introduzione delle nozioni di immediacy e hypermediacy per indicare le due differenti modalità di trasposizione mediale.

13 W. Wolf, The Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History of Intermediality, Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1999. Nella sua riflessione sull’intermedialità, Wolf propone un sistema di categorizzazione delle modalità di combinazione mediale dal quale prende le mosse Marcia J. Citron nel suo fondamentale When Opera meets Film, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.

14 Ivi, p. 41.

15 E. Senici, ‘“In the Score”: Music and Media in the Discourse of Operatic Mise-en-Scène’, The Opera Quarterly, 35/3, 2019, pp. 207-223: 218.

16 Si ringrazia il Teatro alla Scala per aver messo a disposizione le foto d’archivio dell’allestimento di Livermore. Le foto sono di Brescia e Amisano.

17 Così Livermore in P. Di Paolo, ‘Porto Macbeth in videogame’.

18 Sulle problematiche del postmodernismo cfr. J.F. Lyotard, La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Paris, Editions de Minuit, 1979; trad. it. La condizione postmoderna, Milano, Feltrinelli, 1985. Cfr. inoltre G. Vattimo, La fine della modernità, Milano, Garzanti, 1985; C. Jenks, What is Post-Modernism?, London, Academy Edition, 1986; ‘Postmoderne: les termes d’un usage’, Cahiers de Philosophie, 6, 1988; M. Gontard, Écrire la crise. L'esthétique postmoderne, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013.

19 Sulla regia di Tiezzi cfr. B. Scuderi, ‘Dal dipinto alla scena: Norma secondo Federico Tiezzi’, Bollettino di Studi Belliniani, 2, 2016, pp. 20-46.

20 Cfr. G. Scarpetta, L’impurité, Paris, Grasset, 1985.

21 B. Ramaut-Chevassus, Musique et postmodernité, Paris, Presses Universitaires de France, 1998; trad. it. Musica e postmodernità, Milano, Ricordi, 2003, p. 14.