Il 27 febbraio 2021 la redazione di Arabeschi ha incontrato attraverso un collegamento online lo scrittore Tommaso Pincio, al quale è dedicata la rubrica Incontro Con del numero 17. La conversazione è stata curata da Elena Porciani con il supporto tecnico di Vittoria Majorana, Damiano Pellegrino e Giovanna Santaera.

L’incontro ha toccato alcuni punti cruciali della formazione artistica e visuale dello scrittore, la sua concezione del cinema e della figuralità, gli intrecci praticati tra l’iconografia tradizionale e gli usi novecenteschi dell’immagine, il modello autofinzionale di Dante e l’ambivalente preminenza dell’autore nella contemporaneità, il confronto con Caravaggio, il futuro del rapporto fra testo e immagine.

Si propone qui la trascrizione integrale della videointervista, presentata in formato ridotto nel montaggio video.

1. Le immagini nel testo: la formazione artistica e il modello cinematografico

Elena Porciani: La prima domanda da cui partire potrebbe essere: come lavora Tommaso Pincio? In particolare, vorremmo chiederle come entra la sua formazione artistico-visuale nella costruzione delle sue opere. In un testo di qualche anno fa, Irrazionalismo urbano, ha affermato: «la pittura mi ha insegnato a vedere, a scrivere anche con gli occhi oltre che con le parole».1 È un’affermazione che si sente ancora di sottoscrivere?

Tommaso Pincio: Direi di sì. Uno dei maggiori rischi che può correre uno scrittore è quello di guardarsi dentro, dentro la propria mente o anche la mente di altre persone, di concentrarsi sulla dimensione interiore – del pensiero, dei sentimenti o delle paure, delle angosce – e prestare poca attenzione, dimenticarsi del mondo che ci circonda e degli stimoli più sensoriali, a cominciare dalla vista, che più facilmente vengono dimenticati perché sono più persistenti. Noi vediamo sempre, anche quando dormiamo, ma in un certo senso vediamo anche in sogno quando sogniamo. Diamo la vista per scontata perché è una porta costante sul mondo mentre gli altri sensi ci arrivano quando uno stimolo si presenta. Gli odori e i suoni devono manifestarsi da fuori. Essendo così persistente, la vista rischia di diventare per paradosso invisibile. È un bene, quindi, che gli scrittori non dimentichino di guardare le cose, di guardare il mondo, di provare ad arrivare all’interno delle cose e delle persone anche attraverso le manifestazioni del visibile.

Quando parlo di questo argomento, mi viene da ricordare Flannery O’Connor che non era una pittrice, era soltanto una scrittrice, però consigliava ai suoi studenti dei corsi di scrittura creativa di disegnare, anche se sprovvisti del talento necessario: per addestrarsi ed esercitarsi a mantenere desta l’attenzione su ciò che vediamo.

Del resto, pensiamo anche alle cosiddette descrizioni dei romanzi, che vengono considerate le parti più noiose, quelle che si vorrebbero saltare, soprattutto quando si è giovani, per andare al cuore delle cose, ai fatti. In realtà, se è ben fatta – ed è difficile descrivere –, una descrizione può essere molto rivelatrice. A volte le descrizioni sono l’enunciazione del visibile, a volte rivelano molte più cose di quante possa farne una traduzione del pensiero e dei sentimenti.

E.P.: Questo discorso sulla descrizione mi fa venire in mente quando in Hotel a zero stelle allude al fatto che la narrazione è sempre ‘approssimativa’. Narrare non arriva mai a completare ciò che si vuole rappresentare. Forse l’aspetto visivo può aiutare in questo, fornendo degli indizi che una scrittura dell’interiorità non può fare?

T.P.: È un po’ come il principio che viene ripetuto come un mantra nel mondo americano di chi scrive per i film e le serie tv: le cose non vanno spiegate, ma mostrate. L’aspetto del mostrare il visibile, il rendere la scrittura anche una traduzione di ciò che viene visto, una resa del visibile, trasferisce maggiormente nel lettore il compito di decifrare il testo, che resta più aperto e quindi anche più ricco. Lo scrittore troppo pensieroso, troppo filosofo, rischia di spiegare e di imporsi al lettore dando un ventaglio minore di possibilità di interpretazione. La descrizione del visibile costringe il lettore a uno sforzo di associazione.

E.P.: Altra cosa che mi viene in mente, a proposito di descrizioni, è un passo del Dono di saper vivere quando per indicare il passaggio brusco dalla prima alla seconda parte fa riferimento al cinema: «si immagini il lettore di essere uno spettatore».2 Anche il modello cinematografico è un modello visivo alternativo che entra nella scrittura?

T. P.: Diciamo che l’esempio del cinema in una certa misura può valere anche per il teatro, ma in maniera molto minore. In quel caso era legato al fatto che al cinema esperimenti del genere sono estremamente più rari. Ne sono stati tentati, ma pochissimi, e se sono così pochi è perché al cinema funziona poco svelare il set allo spettatore: perché nella visione di un film siamo estremamente più passivi che nella lettura e, in certa misura, anche nella visione di uno spettacolo teatrale. Il lettore è quasi un regista. Ogni volta che leggiamo un libro, è come se lo rimettessimo in scena: dettiamo i tempi, gli diamo delle interpretazioni, è come se portassimo in scena un testo teatrale. Il lettore è più abituato dello spettatore di un film a saltare dalla pura finzione a momenti in cui la macchina dello spettacolo viene esibita. Al cinema questo non è possibile; si può fare, ma con grossi rischi, che riguardano cali di attenzione e immedesimazione da parte dello spettatore, che è abituato a essere travolto dalle immagini.

Ora è un po’ cambiato perché, soprattutto in questo anno di pandemia, ci siamo molto più abituati a vedere i film in streaming, su schermi digitali. Questa visione sicuramente è più controllata, più regolata perché abbiamo la possibilità di fermare, di tornare indietro, di rivedere, accelerare, saltare. Al cinema siamo schiavi dell’opera. Tra l’altro, questa schiavitù, questa sottomissione dello spettatore nella sala cinematografica è anche educatrice perché ci impone di stare attenti. Dobbiamo essere sempre vigili, non ci possiamo distrarre mentre guardiamo un film, pensando ad altro. A me succede spesso, perché sono uno che tende a vagare con la mente: ritorno alla visione del film dieci minuti dopo, quando sono successe un sacco di cose e non capisco più che cosa sta avvenendo. Nella lettura questo non avviene, anzi la lettura è fatta spesso di momenti in cui abbandoniamo la pagina, restando con il libro aperto o magari fissando le parole, però la nostra mente vaga, riflette, dopodiché ritorna, ma ritorna allo stesso punto in cui avevamo lasciato il libro e la storia.

Sono due mondi veramente diversi: non tanto nel linguaggio che usano, ma proprio nella fruizione. Il fatto che il mezzo sia il messaggio è sicuramente una verità, ma riguarda più lo spettatore che non lo scrittore, il regista o l’attore.

2. La preminenza dell’autore fra credibilità e figuralità nella letteratura contemporanea

E.P.: Senza tornare sul suo pseudonimo, che è una domanda che le è stata posta anche troppe volte, è interessante che la componente ‘Tommaso’ suggerisce l’atteggiamento richiesto al suo lettore, che deve essere incredulo, nel senso che deve essere attivo, lavorando sugli indizi per la messa a fuoco di ciò che si legge. Riprendendo il discorso di un possibile retaggio artistico, questa necessaria non sospensione dell’incredulità che è richiesta al lettore, anche attraverso una serie di meccanismi, come i continui passaggi narrativi, il ricordo alla metalessi, gli inserti metanarrativi, le ripetizioni di scene, che costituiscono delle infrazioni della linearità della trama, potrebbe essere un discorso quasi di ‘letteratura concettuale’? Come se ci fosse una progettualità a monte che ha una valenza quasi superiore rispetto alla narrazione? È una metanarrazione, cioè, non come fine ma come mezzo, che infrange le caratteristiche della naturalezza, della ‘credulità’ narrativa.

T.P.: Mi sta riproponendo il classico tema della metanarrativa.

E.P.: In realtà non tanto o, meglio, non come fine, piuttosto come mezzo per un tipo di narrativa che infrange le caratteristiche della naturalezza, della ‘credulità’ narrativa.

T.P.: Più che di sospensione dell’incredulità, nel mio e in tanti altri casi di letteratura contemporanea, parlerei di sospensione della credibilità.

Nel classico assunto di Coleridge tutta l’attenzione era concentrata sulla verosimiglianza. Si parlava di un patto che veniva stipulato tra lettore e narratore, per cui gli eventi, per quanto assurdi potessero sembrare, venivano accettati come verosimili, anzi come assolutamente veri finché si rimaneva all’interno dello spazio narrativo. Direi che oggi non è più così, nel senso che la cosiddetta sospensione dell’incredulità è un fatto scontato, tant’è che, quando entriamo in romanzi di pura narrativa, diversamente da quando succedeva ai tempi di Coleridge e anche prima, il narratore non si sente obbligato a spiegare perché sa certe cose o perché le sta raccontando. Agli inizi della narrativa romanzesca, per come siamo arrivati a conoscerla, ci si sentiva obbligati a spiegare, a ricorrere a stratagemmi come il famoso manoscritto trovato nel baule. Con quel gesto, quell’idea, quell’espediente, lo scrittore alzava le mani e diceva ‘non sono io il responsabile, prendete questi fatti per come sono, il manoscritto è questo’. Un po’ come Pilato che dice Ecce homo: ‘questo è il libro, questa è la storia’.

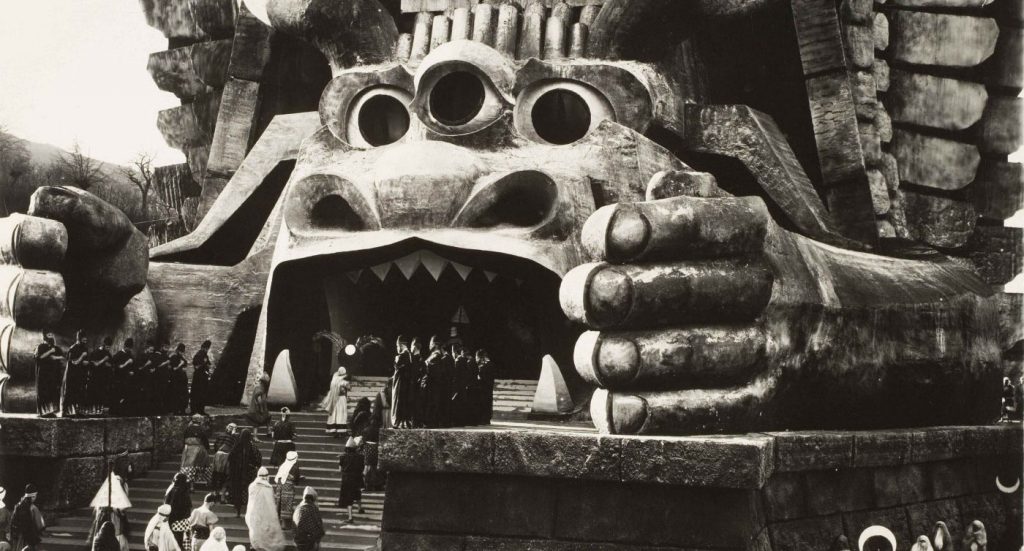

Oggi non abbiamo più questo rapporto con la narrativa di invenzione. La prendiamo per vera automaticamente, perché a un racconto di finzione chiediamo principalmente l’intrattenimento. Poi è vero che esistono vari tipi di lettori più o meno sensibili all’evasione dalla realtà oppure a una adesione più prossima al mondo che conosciamo. Ma credo che se siamo arrivati a questo punto, una volta di più è grazie al cinema, che ha eliminato il problema di credere o non credere. A un certo momento della nostra storia sono apparse immagini in movimento, dove qualunque tipo di storia, e soprattutto il passato, affascinava agli inizi. Non a caso, nel cinema muto, le prime pellicole spesso erano di carattere storico. Pensiamo al più grande kolossal girato in Italia in quel periodo, Cabiria. Il cinema rendeva possibile ciò che fino a quel momento era sempre stato considerato irrealizzabile: far rivivere il passato. Il passato si poteva soltanto evocare o rievocare, mentre al cinema lo vediamo rinascere. Possiamo rivedere, anzi vedere perché non li abbiamo conosciuti, Napoleone, Cesare o anche figure che probabilmente non sono mai esistite e che conosciamo attraverso la letteratura, come Ulisse o altri personaggi della mitologia.

Ecco, questo ha cambiato la nostra percezione nei confronti delle storie inventate, della cosiddetta fiction. Siamo abituati, diamo per scontato, che quando entriamo in un luogo non soltanto di finzione, ma puramente di linguaggio, avviene qualcosa che ci porta altrove. Non ci stupiamo più se incontriamo i cavalli alati, gli ippogrifi, come ai tempi di Ariosto. Non sono più considerate delle bizzarrie: sono naturali manifestazioni dello spazio narrativo. Quindi, come dire, il patto non c’è più, fa parte adesso della giurisdizione naturale di ciò che viene raccontato. Sta a monte, fa parte del diritto naturale della letteratura e del cinema.

Ciò che è cambiato, secondo me, è il fatto che rispetto a prima l’autore entra più prepotentemente nell’opera. Ai tempi di Coleridge, ma anche molto dopo, visto che stiamo sempre parlando di questa sospensione, esisteva una distinzione netta tra i romanzi e i libri di memorie. Quando Silvio Pellico racconta ‘le sue prigioni’, non ci sono dubbi che stiamo leggendo un libro di memorie. Quando leggiamo Delitto e Castigo, per quanto Dostoevskij possa essersi ispirato a cose che conosceva, stiamo in un mondo altro che rappresenta il nostro, ma soprattutto stiamo in un mondo dove lo scrittore, il narratore, è semplicemente un veicolo, un mezzo, così come può essere un veicolo la televisione o la carta stampata: un mezzo umano, ma è un mezzo. Nel nostro tempo, invece, ci siamo abituati a conoscere scrittori che diventano anche personaggi. Il caso più emblematico è quella della cosiddetta autofiction, con gli scrittori che confondono i piani.

Ora, va detto che anche nella letteratura antica esistevano degli esempi. Il più grande, il primo autore vero di autofinzione è stato Dante che ha messo sé stesso al centro di un’opera immaginaria, per quanto coerente con il modo in cui veniva immaginato il mondo e l’aldilà al suo tempo. Si è posto in una situazione in cui dialogava con i grandi personaggi della storia, con i suoi contemporanei scomparsi, passando da considerazioni personali a considerazioni di ordine più filosofico e teologico, mischiando i fatti personali, come il suo amore per Beatrice, con la grande storia. Lui è stato veramente un anticipatore, per molti secoli poi isolato, forse anche non troppo amato.

Oggi viviamo in un’epoca di questo tipo. Più che la sospensione dell’incredulità, entra in gioco la credibilità dell’autore come persona e dell’autore come narratore che ha i titoli per parlare e raccontare di certe cose. In questo Dante ci corre in aiuto un’altra volta. Diversamente dai romanzieri della letteratura gotica, che si ponevano il problema di presentare il libro come un manoscritto trovato in un baule, Dante si pone il problema del perché a lui viene concesso di visitare i regni oltremondani e si pone il problema della credibilità. Gli è stato concesso di fare qualcosa che non a tutti è concesso e questo permesso, praticamente, è la sua credibilità. Si rende credibile a noi come lettori. Ed è, secondo me, probabilmente la cosa che più coinvolge gli scrittori e anche i lettori di questi libri che adesso vanno non dico per la maggiore, ma sono molto letti e discussi: la cosiddetta narrativa ibrida, dove si mescolano narrazione, saggio, memoria personale. La Commedia era già tutto questo, incredibilmente, tanto che oggi ne riscopriamo la grandezza attraverso il modo in cui noi siamo arrivati a fare letteratura.

Credo appunto che la questione centrale oggi non sia più la sospensione dell’incredulità, ma la sospensione della credibilità o, meglio, l’attivazione della credibilità da parte dell’autore. Il lettore deve accettare, deve sospendere di diffidare dello scrittore, che non è una cosa facile. È più facile sospendere il giudizio su eventi immaginari che non su uno scrittore in carne e ossa, un essere umano che invece irrompe nello spazio metafisico o, comunque sia, non propriamente fisico della narrativa, dove avvengono cose che appartengono alla realtà e molte cose che invece reali non sono.

E.P.: Quando dicevo sospensione dell’incredulità, intendevo una sospensione della naturalezza della lettura, dell’immedesimazione, che capisco abbia a che fare con queste forme ibride. Tra l’altro, proprio il riferimento a Dante mi fa venire in mente Hotel a zero stelle, che ha una costruzione che richiama quella della Commedia. Pensavo a questa sorta di Rosa dei Non Beati, figure che le vengono incontro nell’hotel a zero stelle. Cercando di rimanere più sulle questioni di parola e immagine, da una parte vorrei chiederle di illustrarci la presenza dei ritratti all’inizio di ogni stanza dell’hotel; dall’altra, con riferimento a Dante, si potrebbero interpretare queste immagini come allegorie, che stanno per qualcos’altro? Che è l’impressione che si ha anche con i personaggi dei suoi romanzi, che stiano per qualcos’altro che può essere un’immedesimazione generazionale o che indica ‘si parla anche di te’. Può essere questa una chiave di lettura? Di Hotel a zero stelle, ma anche più in generale della sua produzione? Premesso che in una sua intervista ho letto che il riferimento all’allegoria – e a Benjamin – non la convinceva del tutto.

T.P.: Si, era un periodo in cui si parlava tanto di Benjamin, del suo saggio sul dramma barocco. Quel dibattito, come spesso capita, non è più così di attualità, però continuo a pensare alla stessa maniera: all’allegoria generalmente preferisco il simbolo per una questione di ambiguità. Soprattutto quando si gioca sul piano doppio, dove lo scrittore, il narratore è fisicamente presente con la sua storia e i suoi pensieri e dialoga con l’impossibile – cioè il fatto che lui sia in collegamento con altre persone che seppur reali appartengono al passato –, parlare di allegoria mi sembra improprio perché l’allegoria vive in una condizione più chiusa e risolta. Il simbolo, invece, ha necessità di avere un doppio, di avere una controparte: sono due cose che si uniscono, combaciano. Il simbolo non è mai solo, il simbolo non può mai dire nulla di per sé, deve avere un qualcos’altro a cui fa riflesso, con il quale combacia per poi illuminarsi e acquistare senso. L’allegoria, invece, campa da sola.

Quanto ai ritratti che sono presenti nel libro, non so se gli darei molta importanza. Sono più che altro un vezzo. Servivano a movimentare, a rendere in quel caso visibile la struttura del libro. Anche perché, visto che parliamo di Dante, una delle esperienze che penso che tutti hanno in comune rispetto alle letture infantili sono questi libri non tanto con le famose tavole di Doré dove vengono illustrati i vari momenti, ma con il diagramma posto all’inizio di come funzionano i vari mondi – l’Inferno, il Purgatorio, il Paradiso –, la divisione dei gironi... Ecco, questi diagrammi, queste mappe che solitamente si trovano agli inizi di ogni edizione della Divina Commedia e che probabilmente affascinano – a me, affascinavano da bambino –, poi ci accompagnano nel tempo, nel senso che ce ne ricordiamo anche da più grandicelli, quando cominciamo davvero a leggere il testo. Ma ci accompagnano anche come orientamento e quindi nell’Hotel a zero stelle, che simulava quel tipo di costruzione, i volti servivano a dare un’idea non dico di mappa, perché i volti non sono delle mappe, ma del fatto che ci fosse comunque un’organizzazione. Anche perché i ritratti erano accompagnati dal numero della stanza: non c’erano i capitoli, ma c’era il primo numero che indicava il piano e gli altri, come succede negli alberghi, indicavano il numero della stanza.

Era anche un periodo in cui avevo da poco cominciato a riprendere in mano le matite e i pennelli e mi piaceva lasciare dei segni di questa mia riscoperta, di questa mia vocazione per la pittura. Lo avevo già fatto con Cinacittà quando ho dipinto il quadro che poi è diventato la copertina del romanzo, anche se è stato un fatto po’ accidentale perché all’inizio l’accordo con l’editore non era quello. Invece con Hotel a zero stelle, anche perché da poco avevo cominciato a lavorare sui ritratti e stavo realizzando dei veri quadri – non dei semplici schizzi come sono nel libro, dei veri ritratti di scrittori –, era un modo anche per anticipare, accompagnare questa mia nuova esperienza. Se dovessi ristampare il libro, non so neanche se tornerei a inserirli nel volume. Non sono fondamentali dal mio punto di vista. Forse non sono fondamentali neanche per il lettore. Servono a dare un’idea di un libro-mappa.

Per tornare alla Divina Commedia, esistono tante edizioni accompagnate da immagini del poema di Dante, però quasi tutte le edizioni, anzi direi tutte, tranne quelle particolarmente accademiche, sono sempre accompagnate da immagini. A volte non sono le immagini, come dire, classiche, ormai diventate canoniche e irrinunciabili del Dorè, ma sempre delle immagini, che è un’eccezione: un’eccezione sia per i libri del nostro tempo sia per i classici, per esempio l’Iliade o l’Odissea. Possono esistere delle edizioni illustrate, ma la maggior parte delle edizioni di questi classici ha un’immagine in copertina e poi ci si avventura nella lettura soltanto affidandoci alle parole, mentre nel caso della Divina Commedia sembra ormai quasi diventato automatico, un obbligo, che il libro quantomeno deve avere la mappa dei vari mondi. Questo ne fa un libro particolare, come dicevo prima, un libro-mappa, un libro-mondo: l’idea di un libro che non è soltanto un’esperienza narrativa, ma una sorta di guida. E quindi mi piaceva ricreare in Hotel a zero stelle la stessa cosa, ovviamente a un livello infinitamente inferiore.

I libri-mappa sono sempre accompagnati da immagini. Le guide turistiche – per scendere su un piano imbarazzante parlando di Dante – sono concepite allo stesso modo: c’è tutta la parte scritta, però ci sono le mappe, qualche volta ci sono i disegni, a volte in quelle più ricercate ci sono le fotografie, però sono dei libri dove la parola scritta non è reputata sufficiente, generalmente. Uno pensa alle vecchie guide inglesi, con la copertina rossa, dove le immagini erano anche misere e di fatto irrilevanti, non davano informazioni aggiuntive, però senza quelle immagini il libro sembrava monco, mutilato, privo di qualcosa, proprio perché esisteva l’esperienza possibile e concreta del viaggio, che è qualcosa che è fuori del libro. Questo è un aspetto che a me interessa particolarmente: il fatto che il libro abbia una dimensione, una possibilità anche esterna.

Per tornare a quello che diceva prima parlando di ‘libri concettuali’, diciamo che per la mia vocazione, anzi non per la mia vocazione, ma per la mia formazione artistica tendo a pensare spesso ai libri come a installazioni artistiche o, meglio, procedo con quel tipo di meccanismo, anche se poi l’oggetto è letterario. Se esiste una dimensione concettuale, è una dimensione concettuale che è propria di quel tipo di arte: l’arte veramente concettuale praticata tra gli anni Sessanta e Settanta soprattutto in America, ma in certa misura anche da noi. Ecco, quel tipo di arte, che poi discende dal famoso orinatoio di Duchamp, è inconcepibile senza un mondo esterno: è un’arte che non può esistere da sola, non ha la presunzione di esistere da sola come presumono di esistere in solitudine i libri o l’arte del passato. Perché un orinatoio messo in un contesto diverso da un museo ritorna a essere quello che era prima, quindi c’è bisogno di un circondario. L’opera d’arte, lì, interviene a rompere le regole e i due mondi, quello del linguaggio e quello della realtà, si confondono, a volte si scontrano. Però non si può stare soltanto nello spazio artistico e quindi, nel caso del romanzo, nello spazio del romanzo: ci deve essere qualcosa che è fuori dal libro.

Questo forse è uno dei pochi tratti più ricorrenti dei miei libri. C’è sempre qualcosa nei miei libri che il lettore può e deve, possibilmente, andare a verificare fuori del libro. Generalmente questo non accade. Quando leggiamo un romanzo, non abbiamo la necessità di andare a verificare esternamente delle cose, se non per pura curiosità. Nel caso dei miei libri, spesso questo controllo, questo fatto che comunque esiste qualcosa di fuori che il lettore può mettere in relazione con il romanzo, vedendo se effettivamente è credibile quello che ho scritto, è un momento fondamentale: quella che io chiamo, diciamo così, la ‘paranoia creativa’ del lettore. Il lettore non si deve fidare di me: invito il lettore a non fidarsi di me e a vedere fino a che punto ciò che racconto è vero. Per esempio, nel Dono di saper vivere parlo del ritrovamento di un libro di Caravaggio in un cestino della spazzatura, racconto di come ho fotografato quel libro, racconto anche di averlo postato su un social. Il lettore può andare a verificare: se va sul mio profilo Instagram, può verificare che effettivamente quella foto esiste, quel libro esiste e sta effettivamente su un social. Ciò non significa che tutto ciò sia vero, nel senso che io avrei pure potuto allestire tutta questa storia, aver buttato io il libro nel cestino, fotografandolo, e far credere che sia stato un ritrovamento accidentale. Le possibilità della falsificazione sono infinite, però esiste questo spazio esterno, questo prolungamento, questa protesi che è fuori del libro, con la quale il lettore può fare i conti e trarre le sue conclusioni.

Credo che questo, tra l’altro, sia un problema tipico del nostro tempo. Quelle che io chiamo protesi, questi allungamenti del libro, questi affacci nel mondo delle cose, nel mondo della realtà, le ritroviamo poi, in maniera inversa, nella nostra vita che oggi è piena di protesi, a cominciare dal telefono, che è diventato un oggetto di uso comune che assolve tantissime funzioni, non più legate al semplice comunicare, al semplice telefonare: produciamo foto, produciamo immagini, produciamo immagini di se stessi, ci creiamo delle identità fittizie nei social media, ci informiamo… Questo rettangolo digitale è diventato la nostra protesi, un allungamento della nostra persona non tanto nel mondo esterno, che poi di fatto resta quello, fisicamente, ma in un mondo altro.

Diciamo che i miei libri cercano di funzionare un po’ alla stessa maniera: come delle porte, come degli smartphone di adesso. Ce ne sono di vari tipi. Ho fatto l’esempio della foto nel Dono di saper vivere, però in Panorama parlo a un certo punto di un libro che si chiama Acque chete, del poeta Mario Esquilino. Questo libro esiste fisicamente: non è reperibile né in biblioteca né in libreria perché non è stato pubblicato con un vero editore, però l’ho fisicamente scritto ed è stato fisicamente stampato in un certo numero di copie, recensito su un paio di giornali. Quindi, c’è l’idea che il lettore può accidentalmente scoprire che quel libro esiste. Però siamo sempre lì: quel libro esiste perché io mi sono ispirato al libro o esiste perché io ho voluto dare credibilità alla storia che ho raccontato? E quindi torniamo al problema: sospensione dell’incredulità o sospensione della credibilità dell’autore?

Ma il fatto della sospensione della credibilità credo che sia una condizione in cui vivono tutte le persone oggi. Basta avere un profilo social per dover affrontare questo problema: essere credibili, acquistare o perdere credibilità, è diventato una forma di… Come dire? La stessa finanza ormai funziona con criteri di credibilità, come i rating che vengono assegnati ai Paesi o alle grandi aziende che sono di fatto degli attestati di credibilità, di fiducia. Quindi, è proprio il nostro mondo che funziona così e non ci preoccupiamo più, probabilmente anche sbagliando, di capire se ciò che la persona o l’ente credibile raccontano sia vero o no, sbagliato o no. Ci importa soltanto che sia credibile e, ahimè, lo vediamo pure in politica, con il governo che si è appena formato. La questione è quanto è credibile il premier. Risolto quell’aspetto, sembra di avere risolto qualunque cosa.

In questo gli scrittori sono semplicemente una cartina di tornasole su come sta cambiando il mondo. Il loro problema è anche la credibilità che hanno sui lettori, anche perché i lettori oggi hanno la possibilità, se non di dialogare direttamente con gli autori che leggono, di far sentire in prima persona il loro pensiero, di diventare a loro volta dei critici, annientando per buona parte la critica tradizionale. Probabilmente – e fortunatamente – nel mondo accademico si continuerà a praticare l’analisi e lo studio dei testi. Nel mondo editoriale vero e proprio oggi conta di più il cosiddetto passaparola, l’opinione degli influencer, che non il singolo parere di un critico con esperienza. La questione della credibilità è fondamentale: viviamo in un mondo diverso e quindi è cambiata anche la letteratura, poi è vero che ci sono ancora scrittori che continuano a lavorare ignorando tutto ciò e a produrre romanzi di pura finzione. Ma c’è buona parte di letteratura che sta mutando e stanno mutando anche i lettori.

I lettori si dividono ormai in almeno due categorie: quelli che leggono i puri romanzi e vogliono essere soltanto intrattenuti, così come si veniva intrattenuti un tempo, e quelli che cercano un rapporto, anche se indiretto, con la persona dell’autore. Anche senza parlare di me, esistono degli scrittori che praticano questa forma di scrittura in maniera molto più prepotente e decisa. Penso per esempio al francese Carrère. Quando si legge un libro di Carrère, non si sta soltanto leggendo un libro di Carrère, ma si sta entrando in relazione con la persona Carrère. Dobbiamo, come dire, comprare un po’ tutto il pacchetto: l’uomo e l’opera. Un tempo si diceva ’bisogna distinguere l’opera dal suo creatore’; adesso spesso non è così: spesso i lettori, se non hanno simpatia, se hanno avversione verso l’autore, non comprano i suoi libri. Si disinteressano, non prendono in considerazione il fatto che magari l’autore, per quanto antipatico, sgradevole, scorretto, possa essere comunque un ottimo scrittore: giudicano anche la persona e ciò è un fatto sicuramente nuovo.

Rispetto a questo, leggo spesso sui social delle cose comiche. Per esempio, giusto ieri – non riguardava uno scrittore, ma un traduttore – leggevo di una persona che era in libreria, stava per comprare un romanzo e poi ha deciso di non comprarlo più perché ha visto che il traduttore era una persona che l’aveva bannato da Facebook per un commento negativo sulla cantante Mina: una cosa assolutamente irrilevante, non credo neanche che il libro in questione fosse la biografia di Mina! Esempi di questo tipo sono ricorrenti. Anche se poi il lettore non incontrerà mai quell’autore, si sente in relazione, come ci sentiamo tutti in relazione con gli altri, per come funziona il mondo di adesso, per cui la credibilità, la reputazione, la fama nel senso non di successo ma di nomea, di buona considerazione è fondamentale.

Non credo che questo sia un fatto positivo, perché spesso genera forme di autocensura. Un autore oggi è molto più attento di prima all’immagine pubblica che ha. Ovviamente, può scegliere di scomparire, anche se pochi possono davvero permetterselo. Rispetto a prima si è molto più giudicati e si è giudicati con criteri molto più moralisti di quanto non capitasse prima agli artisti. Può anche essere considerato come un progresso quello di non concedere agli artisti una sorta di deroga, di essere degli sregolati, degli scorretti; però è anche vero che se si è troppo attenti a non dire mai le cose sbagliate, si finirà per dire delle cose sempre convenzionali. Questo non è un bene per l’arte e per la letteratura. Si producono soltanto arte e letteratura mediocri e, al più, delle discrete forme di intrattenimento. Come diceva qualcuno, i tempi correnti vanno accettati e non biasimati. Io quantomeno ci vivo, poi non so se li accetto fino in fondo.

3. Intrecci visuali tra tradizione e popular culture

E.P.: La credibilità è un fenomeno ambivalente: da una parte, ha a che fare con la moralità, credere di essere onesti in quello che si fa, e dall’altra, con l’ispirare fiducia, l’ispirare consenso, che diventa la morale del sondaggio. Il discorso della centralità dell’autore conduce al rischio che l’autore diventa ambivalente e predomina sul testo. La mia generazione è ancora quella dei critici che è cresciuta con l’idea della distinzione tra l’autore e il narratore, e i nostri maestri ancora credevano, se non nella morte dell’autore, almeno in un ridimensionamento. Riguardo alla questione dell’allegoria e del simbolo, certo il simbolo ha una sua tradizione di maggiore ambiguità, di maggiore doppiezza rispetto all’allegoria. Però vedo il suo Autoritratto con le spalle rivolte all’arte e alla fantascienza (incompiuto) e mi sembra che le due figure, l’arte e la fantascienza, che sono dietro le spalle siano figure allegoriche: mi sembra un uso ironico dell’allegoria. C’è un quindi un suo ritorno in questa sorta di omaggio alla tradizione dell’arte e degli autoritratti?

T.P.: Quando si passa dalla letteratura alla pittura, dal testo scritto all’immagine, i criteri cambiano. Ciò che può essere simbolico in letteratura, in un’immagine può diventare effettivamente una allegoria. Diciamo che quella serie di ritratti, e quindi anche di quell’autoritratto, che ho fatto potevano essere letti come delle allegorie: non soltanto nel mio Autoritratto, ma anche nei ritratti di Edgar Allan Poe oppure di Franz Kafka c’erano dei riferimenti precisi, però per quei ritratti pensavo molto alla cartellonistica dei film, alle vecchie locandine.

Mi interessava questa cosa che per lungo tempo i film hanno avuto delle locandine dipinte, quando non c’era nessun bisogno di dipingere alcunché: ‘ma come, fai un film di immagini fotografiche in movimento; che bisogno hai di dipingere, spesso male?’. Si vedevano gli attori, dei Cary Grant, delle Ava Gardner, dipinti male e spesso neanche granché somiglianti, quando bastava prendere un fotogramma del film e proporlo come immagine da mettere nella locandina. In particolare, mi viene uno di questi manifesti dipinti, credo che fosse Roma Città Aperta, che è preso da una foto di scena in cui si vede il volto di Anna Magnani. Il pittore, l’illustratore, non ha fatto altro che ricopiare quel fotogramma e dipingerlo per farne il manifesto. Con il risultato che Anna Magnani è stranamente poco riconoscibile, anche perché il pittore ha nascosto le sue occhiaie. Mi affascinava questa assurdità, questo controsenso di negare la modernità di un mezzo di espressione. È come riportare al passato, ricostringere nell’Ottocento una forma d’arte tipicamente novecentesca che apparteneva al nuovo secolo.

I miei ritratti sono concepiti in quel modo, hanno quella grammatica perché nella grammatica di quelle locandine c’era in primo piano il volto o i volti dei protagonisti e poi alle spalle c’era una specie di sinossi figurata di quello che avviene nel film. Ecco, se vogliamo chiamare ‘allegoria’ la sinossi figurata, allora sì, anche le due figure che stanno nell’autoritratto sono due allegorie, però il mio riferimento era di quel tipo. Anche perché mi interessava e mi continua a interessare la pittura come cattiva pittura, cioè la pittura che viene praticata principalmente come veicolo di informazione, promozione o celebrazione, eliminando qualunque pretesa artistica, che è un uso della pittura che si riscontra particolarmente nel ritratto.

Esistono dei ritratti che sono diventati grande arte; alcuni sono diventati anche grandi miti, come La Gioconda, però sono delle eccezioni. La grande arte non è passata attraverso la ritrattistica. Spesso, anzi, i ritratti, come si nota quando si visitano i musei e le pinacoteche, vengono esposti in alto, come dei cornicioni, sono quasi invisibili, perché era una pittura di servizio e assolveva la funzione che poi è stata presa dalla fotografia. Servivano semplicemente a documentare, a lasciare una traccia del committente che voleva la sua immagine fissata nel tempo, probabilmente anche celebrata. La verosimiglianza, in quel caso, non era ben voluta se la persona ritratta non era particolarmente avvenente. Ognuno voleva essere ritratto al meglio e se questo meglio non c’era, bisognava un po’ mentire e quindi c’era anche questo aspetto di inaffidabilità della ritrattistica. I buoni ritratti in proporzione sono pochi; gran parte dei ritratti che sono stati dipinti nel corso della storia sono cattiva pittura: non solo perché pittura di servizio, praticata per pura committenza, ma anche perché sono inaffidabili. Il ritratto, inteso come soggetto dipinto, non come opera, pagava e voleva essere dipinto come riteneva giusto che doveva apparire. I ritratti sono più un’opera d’arte del ritratto che non del ritrattista. E sono anche delle opere che di fatto esistono per uno spettatore soltanto: colui che vuole essere ritratto o, al più, chi paga il ritratto, come il padre che vuole il ritratto della figlia. Il pittore pensa ad un’unica persona; è raro che un ritrattista pensi al mondo degli spettatori in generale, cosa che non avviene quando invece si dipinge un altro soggetto. In certi trattati di pittura del Cinquecento e del Seicento il genere del ritratto viene messo all’ultimo posto: è la pratica pittorica più volgare, quantomeno meno nobile. Mi interessava questo fatto che il ritratto è il genere più reietto dell’arte, anche se poi, ripeto, per eccezione ha prodotto dipinti che sono diventati miti: esiste La Gioconda, ma esiste anche L’Annunciata di Antonello da Messina o il famoso postino dipinto da Van Gogh, o anche La bevitrice di assenzio.

E.P.: Quando diceva che nel caso di una nuova edizione di Hotel a zero stelle si potevano togliere le immagini, io spero che non lo faccia, perché a me sembra che invece le immagini abbiano un grosso peso e non siano così accessorie. O perlomeno, come lettrice, le ho viste in questa maniera. Entrando anche nel sottotesto dantesco, in questa vaga immagine di pittura medievale, ho pensato, anche se non so se l’accostamento può essere pertinente, alla cappella degli Scrovegni a Padova di Giotto, con queste figure che sono delle allegorie con i loro attributi che stanno a rappresentare delle qualità, delle virtù o dei vizi. Queste immagini, poste all’inizio dei capitoli, mi sembrava che introducessero bene i temi di ogni capitolo.

Riguardo al tema del cinema, che ritorna, avrei una citazione da Pulp Roma in cui scrive: «non chiedetemi perché, ma sono convinto che per vedere realmente un film sia necessario vederlo al cinema nel momento in cui viene distribuito. Vedere un film dei tempi andati non si può, a meno di aver vissuto in quei tempi. Io la penso così».3 È un’affermazione che ancora si sente di sottoscrivere? Ce la può spiegare un po’ di più?

T.P.: Si, sì, la sottoscrivo ancora, anche se nel frattempo, pur non essendo passati tantissimi anni, la fruizione dei film è molto cambiata. Esistevano ovviamente già l’homevideo, il noleggio, il dvd o ancora le videocassette, esisteva una forma di programmazione domestica, però adesso la gran parte dei film e soprattutto delle serie tv viene veicolata quasi esclusivamente attraverso supporti non soltanto digitali, ma anche mobili. Si pensa a una visione sui treni, sui tram, nelle sale d’attesa del dentista o alla posta. Chiaramente, è un cinema molto diverso da quello di prima. Non so neanche se si possa ancora continuare a chiamare cinema. Il linguaggio rimane in massima parte sempre quello, però, per come è stato praticato e fruito nel Novecento, credo invece che fosse indispensabile vedere il film in sala e vederlo nel periodo dell’uscita, e che quindi i film siano legati a delle epoche e soprattutto a delle generazioni.

Dico questo perché quando il cinema è comparso sulla scena dell’esperienza umana, è comparso nella forma che io definisco di ‘immagine-evento’. Il cinema questo è: un’immagine che accade. Ciò che differenzia il film dagli altri tipi di immagini che conoscevamo prima, come la fotografia o la pittura, non è tanto il fatto che siano immagini in movimento e sonore, ma che siano immagini che danno l’illusione dell’accadimento. Non a caso, esiste come leggenda fondativa del cinema la fuga degli spettatori spaventati alla vista del treno che entra in stazione. Per quanto possa essere apocrifo quel racconto, spiega comunque che l’idea del cinema è questo: non stiamo semplicemente vedendo qualcosa, ma stiamo vedendo qualcosa che accade, che avviene sotto i nostri occhi. Questo non è soltanto per un illusionismo che il cinema è in grado di offrire. In fondo, il cinema ai tempi dell’arrivo del treno in stazione era ancora in bianco e nero: doveva bastare questo a far scattare nella mente degli spettatori l’idea che quel treno non poteva essere vero. I treni veri non sono in bianco e nero, eppure un treno in bianco e nero stava per investirli. Questo perché il nostro atteggiamento nei confronti di quel tipo di immagine è appunto quello dell’immagine che accade: qualcosa accade nel qui e ora, non può accadere dopo, fra dieci, venti, cinquant’anni. Questo non significa che non possiamo vedere o rivedere quel film, ma non riproveremo la stessa sensazione di qualcosa che accade. Oggi, se riguardiamo l’arrivo del treno in stazione, sicuramente non scappiamo e lo guardiamo con un atteggiamento diverso.

Una simile fruizione si è prolungata nel corso dei decenni, anche se non in maniera così estrema come agli albori, in tutti i film che poi hanno segnato un’epoca. Per esempio, un film che ha segnato la mia generazione è stato La febbre del sabato sera con John Travolta. È stato un film che ha inciso nei modi di vivere dei giovani, ha inciso anche sulla morale e sui valori della società. Quello che poi è arrivato dopo, negli anni Ottanta, il cosiddetto riflusso e l’edonismo, è stato anticipato dalla Febbre del sabato sera. Non ero un frequentatore di discoteche, non avevo neanche l’età per andarci, però ricordo le file di ragazzini e ragazzine fuori dalle sale, le persone che si vestivano nello stesso modo, che ricreavano nelle feste in casa o fuori nelle discoteche le stesse situazioni. Ecco, quel tipo di accadimento è possibile soltanto quando il film è un evento, diventa un rito collettivo. Questa è un’altra caratteristica del cinema che stiamo perdendo. In sala non si sta da soli. A me è capitato una volta di stare in sala da solo e lo racconto anche in Pulp Roma. Non ero propriamente solo, ero con altri due amici: il proiezionista ha interrotto il film, è sceso in sala e ci ha proposto di rimborsarci il biglietto purché ce ne andassimo. Però tranne questi casi rarissimi, il cinema è un evento rituale: ha degli orari, bisogna uscire di casa, andare in quel luogo a quell’ora, fare la fila, entrare insieme alle altre persone, prendere posto… Non dico che sia un momento religioso, però è una situazione simile a quella della funzione religiosa. Questo discende anche dal teatro, che è parente stretto del cinema da questo punto di vista. Sono cose che si praticano con lo stesso criterio con cui si pratica l’evento religioso.

Per questo il film va visto, preferibilmente, nel periodo di uscita. Ovviamente, poi, ciascuno si prende i film che si merita, che il tempo gli regala. Successivamente, potremo vedere delle cose che il tempo ci ha negato, ma non rivivremo la stessa esperienza. Io oggi posso rivedere La febbre del sabato sera, o Blade Runner o Matrix, perché appartengo a una certa generazione, e riprovare sensazioni perché le ho vissute in quel tempo e nelle sale. Chi arriva dopo, non potrà rivivere: potrà documentarsi, ma non potrà rivivere la stessa esperienza, così come posso vedere un film con Humphrey Bogart e apprezzarlo filmicamente, ma neanche lontanamente posso immaginare che cosa volesse dire andare al cinema nell’epoca di quelli che allora venivano chiamati i divi: l’epoca di Bogart, di Cary Grant… L’epoca in cui esistevano non tanto gli attori quanto i divi. Quindi, sì, continuo a pensarla alla stessa maniera, anche se oggi, probabilmente, quel tipo di esperienza viene, se non negata, ridimensionata. Quantomeno l’aspetto collettivo non esiste. Ma non esiste neanche l’aspetto rituale se non ci sono un tempo e un luogo dati, un tempo e un luogo imposti. Non esiste più. Può esistere tutt’al più la pratica personale della preghiera e della meditazione, forse sì, però non so quanti vedono film e serie tv con quel tipo di approccio. Forse ce ne sono, ma sono delle eccezioni.

Continuo a sottoscrivere l’affermazione anche perché i film invecchiano molto più della letteratura per un fatto puramente tecnologico. Il passaggio dal bianco e nero al colore ha cambiato il grado di definizione della realtà. Ciò che sembrava vero agli spettatori degli anni Dieci e Venti, non sembrerà più vero agli spettatori degli anni Quaranta e Cinquanta. La stessa cosa vale per le infinite altre possibilità che il cinema offre di truccare il set. Quando vediamo i film di fantascienza degli anni Cinquanta o degli anni Sessanta, non ci impressioniamo più, non lo prendiamo più per vero, perché riconosciamo tutti i trucchi che sono stati soppiantati, superati dalla tecnologia. Il film invecchia tantissimo, ma questo non vuol dire che la sua qualità artistica venga meno. Viene meno l’aspetto illusionistico. Allora, se siamo degli amanti di quel linguaggio, guardiamo il film con occhi da intenditore, cioè di chi sa – l’appassionato, lo studioso, lo spettatore avvertito –, ma non ci lasciamo ingannare: non ci lasciamo travolgere, non ci lasciamo investire dal treno.

Questo in parte in sala, prima che le chiudessero, ancora avveniva. Forse l’evento in cui avveniva ancora sono i film dei supereroi. Non sono, chiaramente, quelli che noi andiamo a vedere, però sono gli unici film che ancora richiamano eserciti di ragazzini, i quali si emozionano, urlano e tifano ancora nel terzo millennio davanti a certe immagini. Il cinema è quella cosa lì, non è altro. Poi può diventare anche grande arte, sicuramente, come quando guardiamo Antonioni, Tarkovskij o Fellini, anche se Fellini è un discorso un po’ diverso. Però non è corretto ridursi a quella dimensione: il cinema nella sua complessità è quello che dà la sensazione agli spettatori che il treno possa travolgerli.

4. Il confronto con Caravaggio

E.P.: Ritorniamo quindi a quanto dicevamo all’inizio sul diverso tipo di fruizione della letteratura da parte del lettore e del film da parte dello spettatore. Partendo allora da questo discorso sul cinema, ma tornando a quando spiegava il senso dell’operazione dei ritratti, con la commistione fra la tradizione del ritratto e la rivisitazione alla luce delle locandine del cinema, sicuramente uno dei suoi tratti distintivi – e non siamo certo i primi a dirlo – è anche questa sua capacità di combinare insieme diversi linguaggi e diversi livelli culturali: la storia dell’arte dialoga con il cinema, il fumetto dialoga con la televisione, con la letteratura, con la musica… Mi chiedevo allora se la figura di Caravaggio in un certo senso condensi questi vari aspetti: Caravaggio è il pittore che conosciamo, ma vi si sono assommate sopra tutta una serie di operazioni culturali, anche pop o popular, che lo hanno reso una sorta di icona del nostro tempo. Le chiederemmo pertanto di parlarci in questa chiave del suo interesse per Caravaggio.

T.P.: Quasi tutto quello che avevo da dire su Caravaggio o, meglio, non soltanto su Caravaggio, che è un argomento inesauribile, ma sul mio rapporto con la sua figura e la sua opera l’ho messo nel Dono di saper vivere. È stata una questione in buona parte dovuta al caso e alle coincidenze. In primo luogo, al fatto di avere lavorato per tanti anni in una galleria d’arte che si trovava nella via in cui Caravaggio uccise il suo antagonista, Ranuccio Tomassoni. Caravaggio era già entrato nella mia vita per altre vie, però questo è stato il motivo centrale: vivere in quella strada, facendo il mercante d’arte, significava avercelo sempre sotto gli occhi e nei miei pensieri. Per diversi anni ho camminato più volte al giorno per quella strada, individuando anche i punti in cui gli eventi si sono verificati e soprattutto stando anche in stretta vicinanza con gli altri luoghi che hanno segnato la sua permanenza a Roma, perché lo studio di Caravaggio si trovava praticamente nella parallela del Vicolo del Divino Amore, che è dietro via di Pallacorda, e facendo pochi passi si arriva a San Luigi dei Francesi, a Sant’Agostino. Non è lontano neanche da Santa Maria del Popolo. E va detto che quel rione mostra praticamente la stessa struttura che aveva tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento. In alcuni rari casi si trovavano anche gli eredi delle stesse botteghe. Gli specchiari che c’erano al tempo di Caravaggio, in parte c’erano ancora a Roma in quelle strade fino a pochi anni fa, come c’erano le stesse trattorie. La Trattoria dell’Orso, ovviamente, non è la stessa dei tempi di Caravaggio, però è sempre lì. È difficile per chi lavora con l’arte non venirne contaminato.

Poi ci sono altre coincidenze personali che racconto nel libro, che mi hanno portato a essere sempre in compagnia di questo artista, che io non è che ho amato particolarmente, nel corso degli anni. Non è l’artista a cui penso per primo quando penso a un quadro che, diciamo così, vorrei avere, tranne due opere, che sono la Morte della Vergine e il Seppellimento di Santa Lucia. Per il resto, metterei prima altri artisti nell’ordine del mio gusto personale. Ciò non mi impedisce di capire, di vedere che Caravaggio è stato uno dei tre, quattro, cinque geni della pittura che hanno rivoluzionato il rapporto non soltanto che noi abbiamo con l’arte, ma proprio con l’immagine e forse anche qualcosa di più dell’immagine.

Prima parlavamo di cinema, di ‘immagine-evento’. Forse il primo artista che davvero ha realizzato l’immagine-evento è stato Caravaggio, anche se questo è un aspetto che noi spettatori contemporanei non riusciamo a cogliere, a meno di avere le informazioni necessarie. È stato il primo artista a pensare l’opera come qualcosa di allargato: a pensare innanzitutto di avere un’idea di sé stesso come immagine e a creare il mito della sua persona, cosa che in parte aveva già iniziato Michelangelo. Ma Michelangelo aveva creato il grande mito di sé come grande artista, come grande genio. Caravaggio ha creato il mito di sé anche come persona, come personaggio, come uomo di strada, con il suo modo di vestirsi, di comportarsi, con i suoi eccessi. Prima c’erano stati degli artisti eccentrici – pensiamo per esempio a Pontormo –, però questi eccentrici non avevano mai costruito un mito di sé. Erano degli eccentrici puri, mentre Caravaggio, che spesso viene fatto passare come un artista puramente istintivo, un genio che aveva un carattere bellicoso e incontrollato, in realtà era meno istintivo nella sua arte di quanto si possa pensare. Non dico che non fosse impulsivo, che non fosse una persona con cui bisognava parlare attentamente e non fosse pronto a venire alle mani ed eventualmente anche ‘alle spade’, ma la sua arte era molto, molto meditata.

Lui non ha lasciato niente scritto, tutto quello che sappiamo del suo pensiero sono le deposizioni del processo in cui venne coinvolto e poi le battute che vengono riferite dai biografi più o meno contemporanei. Quando leggiamo queste parole, da prendere ovviamente con le molle – non sappiamo quanto siano state trasferite sulla carta in forma corretta –, un tratto che è ricorrente e che quindi fa pensare che sia vicino al vero, è un atteggiamento estremamente satirico, estremamente sardonico nei confronti della realtà e delle cose. E questo induce a pensare che fosse un artista che ragionava molto, non operava affatto per istinto. Poteva essere violento, ma nell’arte non era un istintivo. Tutto il mondo che ha creato intorno alla sua persona, a certi suoi modi di essere e di porsi, va considerato anche come una costruzione consapevole del mito di sé. Del resto, in quell’epoca la reputazione che le persone avevano nella propria comunità, per ritornare alla questione della credibilità, era fondamentale. La cosiddetta nomea, di cui parlavo prima, era una moneta di scambio importantissima: non nell’arte, ma nel vivere comune nella Roma del Seicento. E quindi Caravaggio che viveva in bilico tra questi due mondi, la strada e quello più rarefatto dell’arte e di certi salotti, di certi ambienti raffinati, era estremamente consapevole. Probabilmente ha inciso che a Roma questi due mondi fossero così contigui: alto e basso, l’appartamento del nobile, del grande cardinale, colto, studioso di scienza e di letteratura, appassionato d’arte, collezionista, e i balordi da strada. Vivevano a contatto anche perché avevano delle relazioni, una cosa tipicamente romana che è rimasta, almeno in parte, anche nel Novecento: il principe che scende dal suo appartamento e dialoga da pari a pari con il verduriere. Caravaggio, venendo da un mondo diverso, dalla Lombardia, probabilmente deve essere anche stato colpito da questo fatto e la sua mente forse ha camminato più velocemente in quella direzione, fatto sta che è stato il primo artista a creare il mito di se stesso, il racconto di se stesso. Per questo resto perplesso davanti a certe analisi psicanalitiche che descrivono la sua pittura soltanto in termini di tormento interiore, di squilibrio, mettendolo in relazione a certi eccessi. Ma Caravaggio faceva certe cose anche perché voleva che venissero raccontate. È vero che lui di sé non ha lasciato nessuno scritto, però è stato uno degli artisti del suo tempo che è stato più raccontato dai contemporanei. Le storie delle sue gesta sono arrivate anche nei Paesi Bassi e il tono dei racconti era sempre più o meno coincidente, come anche le quattro, cinque biografie, anche se chiamarle biografie è eccessivo perché si tratta di racconti più o meno di una ventina di pagine.

È lecito quindi pensare che Caravaggio agisse anche per dare un’immagine di sé, perché sapeva che avrebbero detto quelle cose, e questo, secondo me, è una grandissima novità. Ha praticamente anticipato l’arte contemporanea e anche, per certi versi, pure la letteratura contemporanea. Ci sono artisti e scrittori nell’Ottocento che non sono così moderni nella gestione di sé, dell’immagine pubblica, come Caravaggio. Anche per questo Caravaggio è diventato così attuale nei nostri tempi: perché è difficile trovare nel passato un artista dove persona e opera sembrano diventare coincidenti. Che poi lo siano davvero, è un’altra faccenda. Io resto dell’avviso che in Caravaggio ci fosse molto teatro, sia nell’opera sia nel modo in cui lui viveva. Che poi si facesse prendere la mano e che il teatro poi lo portasse anche a uccidere davvero, è un altro discorso, fermo restando che pure il famoso omicidio è stato un omicidio più preterintenzionale che volontario.

Poi è anche interessante che la sua figura e il suo mito siano stati così stravolti e siano diventati il prototipo dell’artista maledetto. Anche in questo è stato un iniziatore; probabilmente, questo non era nelle sue intenzioni, non poteva immaginare che a partire dall’epoca romantica gli artisti, oltre ad essere artisti, dovevano essere pure maledetti, però lui è stato il primo. Non se ne ricordano altri prima di Caravaggio che abbiano praticato la maledizione dell’esistere come lui. Anche se il suo biografo nemico Giovanni Baglione, scrive «morì malamente, come appunto male havea vissuto», e lì c’è già un inizio di maledizione, che però non apparteneva all’idea del tempo.

È interessante anche vedere come il suo mito si è a poco a poco imposto soppiantando il mito di altri artisti. Ne tratto anche nel libro. Quando ero giovanissimo, ancora non mi interessavo di arte in termini professionali, però ricordo bene che l’artista per antonomasia era Michelangelo Buonarroti, in seconda istanza veniva Leonardo Da Vinci, ma più come genio a tutto tondo, artista-scienziato, il cervello capace di contenere più mondi nel suo pensiero e nel suo talento, quindi grande scopritore; poi arrivava Raffaello, che era un’altra cosa ancora. Caravaggio non veniva nominato, non compariva. Poi invece nello spazio di venti, trent’anni i rapporti si sono completamente ribaltati. Sto parlando però non dell’opinione che hanno gli studiosi, per quanto anche nell’ambito dello studio accademico sicuramente Caravaggio ha vissuto dei secoli di buio. Si comincia nell’Ottocento, poi è stato Roberto Longhi a farcelo scoprire come grande artista, però, nonostante la sua mostra milanese del ’51 sia stata anche un grande successo in termini di pubblico, per arrivare al vero e proprio mito di Caravaggio bisogna attendere la fine del Novecento e l’inizio del nuovo millennio. Oggi, se prendi il classico uomo per la strada e gli chiedi ‘qual è il più grande artista di tutti i tempi?’, hai una buona probabilità che ti dica Caravaggio; o perlomeno ‘quello che ami di più?’. Caravaggio è comunque degli artisti del passato quello su cui si realizzano più film, più sceneggiati, più fumetti, più biografie… È l’artista più raccontato.

È un curioso paradosso perché tra l’altro, per tornare al discorso di prima, l’artista maledetto e scorretto è un po’ fuori moda. Però credo che il motivo per cui Caravaggio sia entrato così prepotentemente nell’immaginario del nostro tempo non è tanto la sua maledizione, quanto proprio il suo modo di mescolare il piano personale con quello dell’opera. C’è una continuità tra persona e opera che fa parte del nostro linguaggio. Per ritornare ai telefoni, fa parte di come è cambiato il nostro modo di stare al mondo. L’opera di Caravaggio, l’immagine di Caravaggio è un’immagine che non ha confini, anzi presuppone sempre uno sfondamento in avanti. Se pensiamo alla famosa Canestra di frutta, si vede la canestra in bilico sul tavolo, anzi la base della canestra sporge oltre il piano ed è quasi sul punto di cadere e venirci addosso, con le sue pere, le sue mele, la sua uva. Oppure anche nella Vocazione di San Matteo vediamo il Cristo venire in avanti verso lo spettatore. È un po’ come se fossimo a teatro e l’attore scendesse dal palco, minacciasse di scendere in platea in mezzo a noi. È il contrario di quello che eravamo abituati a vedere nella pittura rinascimentale che invece concepisce l’immagine in termini di sfondamento verso la lontananza: cerca la profondità, ma non verso di noi, cerca di bucare la bidimensionalità dell’immagine e di sfondare il muro o la tela e andare oltre, più in là. Mentre Caravaggio viene più in qua, e non a caso nei suoi dipinti non esiste lo sfondo. Spesso si parla del nero di Caravaggio in termini di negritudine, di luogo oscuro, di maledizione oppure di evocazione di luce dall’alto: tutte queste cose vanno benissimo, però uno degli effetti che quel nero produce – e, secondo me, Caravaggio era attento anche al puro e semplice effetto di illusionista – è che, negando il fondo, non hai nessuna profondità. La profondità ce l’hai soltanto verso lo spettatore che ti sta guardando, quindi la figura ti viene per forza avanti perché non ha niente dietro che la chiama a sé.

Questo modo di pensare le immagini, di stare al mondo, è un linguaggio a cui noi siamo abituati. Il mondo dei telefoni ci porta verso quel tipo di sfondamento. Non è uno sfondamento in prospettiva, come avveniva nel Rinascimento, ma uno sfondamento verso di noi che è più tipico della pittura di Caravaggio. Per banalizzare, i selfie sono concepiti con la stessa logica: è sempre il soggetto che si autoritrae che viene verso di noi. Il contorno serve a dare credibilità e potenza, ma non è un vero e proprio paesaggio. Per cui, al di là del fascino che ha la figura di Caravaggio, credo che proprio ci sia una coincidenza: lo sentiamo nostro contemporaneo per tutte queste cose. Ed è uno dei motivi per cui mi è interessato investigare la sua figura e il suo mito: il motivo per cui Caravaggio è tra noi, il che non significa che noi lo capiamo meglio di come lo capissero o lo fraintendessero o lo odiassero i suoi contemporanei. A me interessano le ragioni per cui lo sentiamo nostro contemporaneo, anche magari non leggendolo nella giusta maniera.

5. Uno sguardo sul futuro

E.P.: Un’ultima questione per chiudere con i massimi sistemi, riprendendo anche quello che diceva sulla non ‘conchiusità’ dei suoi libri e sulla narrativa concettuale, che guarda anche a ciò che c’è fuori e alla possibilità di verificare ciò che sta all’esterno dei testi, con la dimensione del dubbio relativo al vero o al finto. Lei ha praticato la forma dell’iconotesto – prima ha menzionato Acque chete, a firma di Mario Esquilino e la collaborazione con Eugenio Tibaldi. È questo il futuro della letteratura, il fatto di poter sopravvivere a patto che dialoghi, che guardi a ciò che è fuori della letteratura? Oppure, invece, schematizzando ovviamente, l’immagine considerata nella sua onnipresenza di foto, di selfie, è il nemico? Oppure nessuna delle due e c’è una terza via, un compromesso?

T.P.: Non saprei dire fino a che punto il rapporto con l’immagine sia così vincolante, in termini così concreti, cioè che bisogna concepire dei libri con un apparato iconografico, degli iconotesti. Non so se sia davvero questo il futuro della letteratura. Forse ‘della letteratura’ è un po’ improprio: diciamo del testo, dell’oggetto libro come sopravvivenza. Anzi, direi che da quel punto di vista sono scettico, nel senso che comunque il mondo ci continua a proporre dei libri, nonostante siamo invasi da immagini, nonostante ne produciamo tantissime. Spesso ci rimproveriamo come esseri umani per la quantità di rifiuti che produciamo, per la plastica che spargiamo, e non ci preoccupiamo che stiamo invadendo il mondo di immagini di noi stessi o di altre cose che ci circondano, spesso assolutamente irrilevanti se non brutte. Però, nonostante viviamo in un mondo di questo tipo, non mi sembra di scorgere un cambiamento. I libri continuano a essere quasi sempre esclusivamente fatti soltanto di parole. Sono pochi gli autori che concepiscono dei libri dove l’immagine entra fisicamente nel libro. Spesso gli autori che lo fanno, hanno delle storie particolari come nel mio caso. Non avessi avuto la formazione più artistica che letteraria, probabilmente non avrei concepito dei libri in una certa maniera.

Non so se sia esattamente quello il futuro, anzi forse no. Da un certo punto di vista, quello che potrebbe cambiare – e in effetti sta cambiando – è l’importanza che hanno, per esempio, le cosiddette graphic novel, che un tempo erano più volgarmente chiamate – che è poi la definizione che preferisco – fumetti. Ecco, il fatto che i fumetti siano diventati libri e che abbiano acquistato la dignità artistico-letteraria è una novità del nostro tempo e probabilmente ha anche un futuro. Però, presuppone degli autori di tipo diverso oppure presuppone delle collaborazioni: lo scrittore che non sa disegnare coinvolge il disegnatore, o viceversa. Però non so fino a che punto poi i lettori siano esattamente gli stessi. Le persone che leggono letteratura sono anche le stesse che leggono le graphic novel? Alcuni si, ma non penso che valga per la maggior parte dei lettori. Spesso i lettori che leggono graphic novel sono lettori che hanno una specifica passione. Non a caso, esistono dei negozi apposta che vendono non libri ma fumetti: che siano manga giapponesi o graphic novel o fumetti dei supereroi, è un mondo molto preciso con dei lettori specializzati.

Quello che, secondo me, può segnare la letteratura del futuro è il tipo di rapporto che invece abbiamo con il testo scritto, che questo, sì, è molto cambiato. È il testo che è diventato più visivo rispetto a prima: perché fruiamo i testi in maniera diversa. Prima il testo da leggere era semplicemente il testo stampato su carta, o scritto comunque su carta. Anche le corrispondenze private erano scritte su carta. Oggi leggiamo costantemente parole che prendono forma invece in altri luoghi: su schermi, spesso si mescolano alle immagini, altre volte si passa dalla parola scritta al cosiddetto vocale, che pure viene tanto disprezzato.

E poi c’è un altro aspetto che è ancora più importante, e cioè il fatto che spesso queste nuove forme di scrittura e di lettura si manifestano in forma scritta, però in realtà sono una nuova forma di oralità. Le persone spesso nei social o nelle chat scrivono, ma scrivono come parlerebbero. Non ‘scrivono scrivendo’, il che poi produce spesso delle manifestazioni eccessive nel linguaggio, scambi violenti, facili fraintendimenti. Essendo più manifestazioni mediate dell’oralità, non ci si rende conto che le parole quando sono pronunciate e hanno un tono, un suono e vengono accompagnate da un’espressione del viso, possono essere veramente intese nel modo in cui le stiamo pronunciando. Quando, quelle stesse cose le scriviamo come potremmo dirle se avessimo un interlocutore davanti a noi, possono avere degli effetti completamente diversi: essere interpretate in modo assolutamente diverso da quelle che sono le nostre intenzioni, scatenando una catena di fraintendimenti.

Ecco, questa nuova condizione orale della scrittura probabilmente avrà un’influenza e la sta già avendo nel modo in cui vengono scritti i libri. Sono cose che riguardano in parte la mia generazione, la nostra generazione: riguarderanno più le generazioni future. Quello che avviene adesso è che possiamo prendere atto di questi cambiamenti. Spesso se ne prende atto sia sui giornali sia nelle case editrici per abbassare il registro della lingua, probabilmente anche sbagliando, però si cerca di adeguare la scrittura alla nuova lingua che sta emergendo. Però, non è l’adattamento la soluzione. La soluzione è creare una nuova lingua, partendo da una nuova condizione. Ma quello potranno farlo i cosiddetti nativi digitali. Chi come noi vive in un’epoca di transizione, può soltanto raccontare il cambiamento, o farlo notare. In questo magari le nostre generazioni possono essere di aiuto a quelle più giovani, facendo notare dei cambiamenti di cui loro non sono consapevoli perché hanno sempre vissuto in questo mondo.

Questo sicuramente è l’aspetto di cui dobbiamo tenere conto. Poi, se la letteratura e il libro hanno un futuro, io continuo a pensare che lo avranno, perché non so fino a che punto la rete e soprattutto la rete 2.0, la rete dei social, sono destinati ad avere un futuro. Gli eventi negli ultimi mesi hanno messo in evidenza come l’uso eccessivo di questi strumenti in realtà porta a delle conseguenze aberranti: non soltanto a livello sociale, ma anche personale. Mi sembra che le generazioni più giovani siano molto più attente e morigerate nell’uso di questi strumenti, anche se poi passano tante ore, forse più ore di noi, a contatto con gli schermi. Sinceramente, io non mi sento nella condizione di fare delle profezie. Non compete non a me, non compete proprio alla nostra generazione. È un grosso punto interrogativo. Quello che mi sembra di intravedere è che probabilmente abbiamo posto in Internet, anzi eliminerei il ‘probabilmente’: sicuramente abbiamo affidato a Internet e a tutto quello che è disceso da Internet, più aspettative del lecito, abbiamo creduto in un mondo troppo nuovo e troppo possibile. Ho la sensazione che qualcosa verrà ridisegnato in maniera naturale.

Del resto, basta vedere come sono cambiati i social negli ultimi anni. Si è partiti da Facebook che era ed è rimasto un contenitore indiscriminato, onnicomprensivo, dove si possono scrivere post sterminati, pubblicare foto, condividere link, commentare, litigare, quindi fare tutto, per poi arrivare a Tik Tok, che invece è un luogo dove si possono fare molto meno cose, anzi se ne può fare di fatto soltanto una. Che poi quei quindici secondi di video possono diventare anch’essi estremamente creativi, è un’altra faccenda. Però l’evoluzione naturale è stata non procedere dal tutto all’infinito, ma procedere dal tutto al centimetro quadrato; e nonostante il male che si dice di Tik Tok, mi pare un luogo più sano Tik Tok che non Facebook, che è molto più tossico. Ho la sensazione che si andrà in quella direzione, cioè ridare alla rete il giusto spazio. C’è tanto mondo fuori, non lasciamoci ingoiare dalla rete. È vero che l’anno di pandemia che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, non ci ha aiutato in questo. Sembra quasi la vendetta di Internet: che stavamo procedendo in quella direzione e invece siamo tornati come stiamo facendo adesso, a comunicare attraverso questi rettangoli digitali.

Però, a parte la vendetta di Internet e della pandemia, spero e confido che quando ne usciremo fuori, sicuramente il mondo della rete non sparirà, ma non verrà così mitizzato. Forse, ecco, questa è stata una colpa delle nostre generazioni: che abbiamo mitizzato questo nuovo mondo perché ce lo siamo trovato come fatto nuovo. La possibilità è che le nuove generazioni invece lo prendano come una delle tante cose dell’esistente e che gli diano il giusto spazio: che sia una possibilità tra le tante. E in tutto questo, quando Internet ritornerà ad essere una possibilità tra le tante, credo che il libro continuerà ad avere una sua necessità. Anche perché lo spazio del libro è irreplicabile. Per quanto lo si possa considerare come uno strumento del passato, l’esperienza della lettura come momento di meditazione solitaria, di spazio chiuso, non è replicabile nella rete. Quindi credo che, seppure in maniera circoscritta, perché sicuramente saranno sempre meno i lettori, i libri non sono destinati a scomparire. E non credo nemmeno che cambieranno nella loro forma perché se quella doveva essere la strada, cioè il famoso libro multimediale, avremmo già visto una direzione in quel senso. Invece i libri sono rimasti sostanzialmente uguali, i kindle e oggetti simili non hanno davvero soppiantato i libri, e comunque li imitano di fatto. Ma ripeto, non siamo titolati noi per dire troppe cose sul futuro.

1 Irrazionalismo Urbano, Immagini P. Fiorentino, Milano, Electa, 2006, p. 62.

2 Il dono di saper vivere, Torino, Einaudi, 2018, p. 91).