La solitudine e l’inquietudine sono tratti peculiari delle figure femminili nel cinema di Silvio Soldini. Le acrobate (1997) è l’opera in cui è manifestamente mostrato come l’inatteso incrocio tra singole vite attivi uno stretto rapporto tra personaggi femminili e in qual modo l’intima corrispondenza venutasi a creare sia anche generata, in una sorta di prolungamento metaforico, da spazi, paesaggi e cose.

Il film narra l’incontro e l’intenso legame che, in maniera repentina e inattesa, si instaura tra donne di età diverse, accomunate da un senso di solitudine, inaspettatamente interrotto dall’incrocio casuale delle loro vite. Elena, elegante quarantenne, chimica con funzioni di dirigenza in un'industria di Treviso, trascorre le proprie giornate immersa nel lavoro. Una transitoria relazione con un uomo sposato è l’unica traccia di affettività che alimenta una dimensione esistenziale insoddisfacente. Anita, anziana donna di origine bulgara, che vive totalmente isolata nel proprio appartamento, viene incidentalmente investita da Elena nell’oscurità di una sera piovosa. La sua figura, dopo la morte, fungerà da vettore narrativo, affinché la donna conosca l’altra protagonista: Maria, che trascorre a Taranto la propria esistenza in una precaria situazione economica. Imprigionata in una condizione familiare che l’ha costretta a rinunciare a progetti e aspirazioni, Maria, in una improvvisa fuga, raggiunge Elena a Treviso insieme alla propria figlia, Teresa, ragazzina attratta da esperimenti chimici. Le tre figure femminili, una volta riunite, si recano sul Monte Bianco in un viaggio che, oltre a rappresentare una temporanea apertura, rafforza un'amicizia costruita su un sentire alimentato dalla possibilità di provare una sensazione di appagante e gioiosa leggerezza, anche se circoscritta al tempo limitato del loro incontro. Il passaggio dalle due pianure, quella veneta e quella pugliese, alla bellezza ascetica della montagna, diviene traiettoria allusiva di un movimento interiore delle protagoniste. «La neve sulla montagna», afferma Soldini, «significa […] alzarsi sopra il mondo, guardare tutto dall’alto e arrivare a un silenzio che sia davvero silenzio» (riportato in De Vincenti 1997).

Nel corso del film simmetriche corrispondenze richiamano gesti ripetuti dalle presenze femminili come a tessere un arazzo delle singole trame esistenziali composto da fili allineati specularmente. Sia Elena che Maria bagnano il proprio volto sotto l’acqua che scorre da un rubinetto, cercando, in quel contatto epidermico, un breve sollievo alla tristezza che le avvolge; [figg. 1 e 2] fissano entrambe, con uno sguardo ripiegato su se stesse, schermi televisivi, sentendosi inondate da un senso di vuoto che trova espressione nelle lacrime di Elena che le rigano il volto; scrutano identici manichini femminili (l’uno a Treviso l’altro a Taranto), come a cercare di catturare in quella forma immobile, priva di vita, una interrogazione nuda, integrale e muta della propria realtà psichica. [figg. 3 e 4]

La trama narrativa delle singole esistenze, accomunate da una sotterranea percezione di mancanza, di assenza di desiderio, nel contatto con paesaggi e cose si colora di sfumature differenti. Toccate, colpite dalla prossimità con manufatti da cui sembra emanare un diverso respiro, le protagoniste, nella ricerca di un senso più profondo del loro esistere, accolgono un ascolto maggiormente recettivo, cogliendo in essi una forza allusiva. Propongo alcuni significativi esempi: la martenitsa bianca e rossa che Anita dona a Elena quale simbolo della sua cultura alimentata da riti, modesto prodotto artigianale di lana che si compone dei medesimi colori indossati da Teresa nella sezione finale del film, pare richiamare una mappa spaziale e temporale lontana e al contempo proiettata in un mondo simbolico ancora vivo [fig. 5]. O, pure, l’arancia che, rotolando nella vettura di Elena, innesta in lei il ricordo dell’incidente con l’anziana donna spingendola a rivederla: lei sente che in quella vita ai margini è presente qualcosa di indecifrabile, un senso delle cose e del tempo a lei oscuro. Quel frutto banalmente quotidiano tesse così connessioni, provocando attraverso il suo movimento rotatorio un altro moto: il sorgere di una domanda che, mediata dal passaggio attraverso l’altro, è diretta alla propria intimità. La coperta che Elena regala ad Anita per ripararla dal gelo dell’appartamento può essere letta quale segno di una proiezione affettiva che pare rispondere a quel bisogno di calore richiamato da Elena quando, visitando una casa da acquistare, aveva affermato alla petulante agente immobiliare di trovarla troppo fredda.

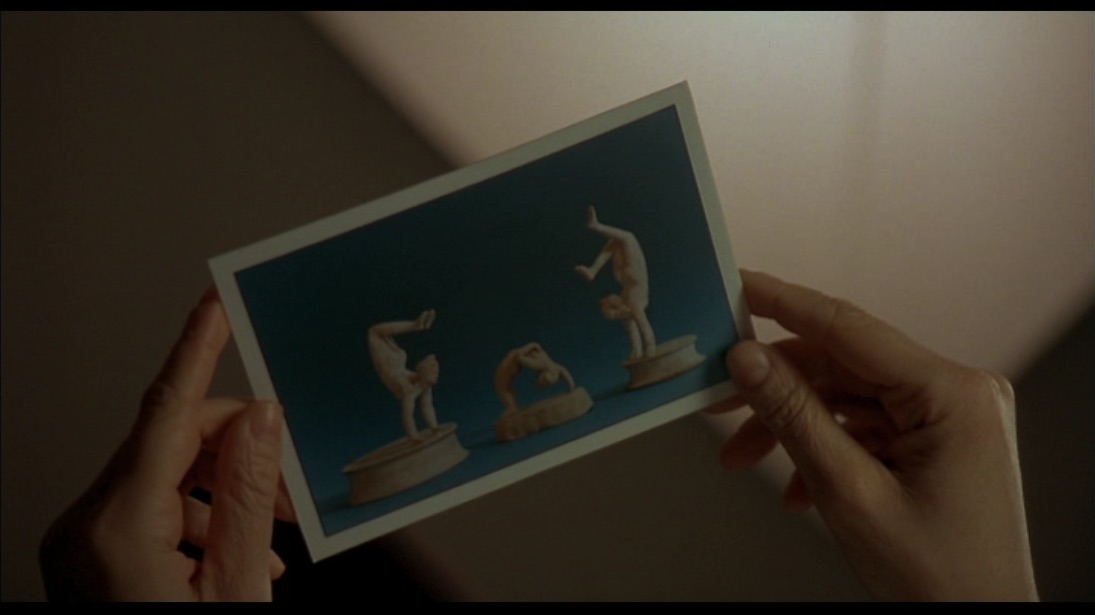

Freddi e dalle architetture geometriche sono anche i locali dove lei lavora [fig. 6], opposti per l’uso livido e contrastato della luce alla casa di Anita, rischiarata da un riverbero tenue, caldo e circoscritto. Dopo la sua scomparsa Elena è ancora attratta da quel modesto luogo, colmo di arredi e di oggetti desueti carichi di memorie a lei estranee [fig. 7]. Così, deciderà di sgombrarla, pur non avendo alcun legame di parentela con l’anziana donna. Durante questa faticosa occupazione Elena scoprirà, attraverso l’esplorazione e la selezione di vari oggetti, quali libri, cartoline, fotografie, quaderni, un rapporto con se stessa alimentato da un senso di lentezza pacificante, da un ritmo indirizzato a lasciar venire a sé cose ed eventi. Attraversando le tracce della memoria di Anita coglierà parti di sé ancora inesplorate, al di là della chiusura autoreferenziale rappresentata precedentemente dalla concentrazione totalizzante nel proprio lavoro. Durante un dialogo nel tragitto con Maria e Teresa verso il Monte Bianco, confesserà infatti di volersi trasferire in una nuova ditta più piccola e più familiare di quella attuale. E anche il proprio appartamento a Treviso, in cui si sentiva prima soffocare, una volta popolato dalle cose possedute da Anita, pur maggiormente ingombro, sarà scaldato da densi timbri cromatici. Elena sperimenta il contatto con manufatti carichi di stratificazioni, che fungono da stimolo per riprendere in mano lettere e ricordi del proprio passato, scoprendo, come confiderà in un intimo dialogo notturno con Anna, che la cartolina delle acrobate trovata nell’albergo a Taranto era uguale a una cartolina da lei ricevuta sette anni prima dalla sorella, in viaggio lungo le coste della Magna Grecia. Maria, dopo averla ascoltata, replica che la coincidenza rivela la presenza di segnali a cui dare valore; importante per il singolo è vederli e riconoscerli nella forma di segni. Al pari delle parole pronunciate da Maria, cogliamo come nel corso della narrazione il rapporto recettivo che man mano Elena instaura con cose e luoghi, come la luce intensa da cui si è fatta attraversare aprendo una finestra nella camera d’albergo di Taranto, la spinge a un ascolto profondo, al pari di una sorta di pratica conoscitiva di se stessa. L’incontro tra le due donne diviene cassa di risonanza di un sentire che muta in entrambe il modo di percepire le rispettive solitudini.

La densità delle cose e dei luoghi attraversati, al di là dell’immediata superficie, il loro muto parlare, diviene allora motore di sensazioni per le protagoniste che, attraverso il riconoscimento dei tratti sensibili di essi, possono mutare la loro tristezza in nuovo sentire. Oggetti e luoghi possiedono così un inedito respiro; curati e libidicamente investiti, attraverso essi risuonano frammenti di memorie visive sorte da uno sfondo simbolico. Rappresentativa di tale orizzonte è la cartolina, precedentemente citata, scoperta da Elena nell’hotel di Taranto con la riproduzione delle acrobate: da lei osservata con stupore misto a piacere [fig. 8]. Dalle statuette, dal loro potere evocativo e metaforico, sono stati originati sottili legami, sotterranee connessioni volte a generare un desiderio, un'apertura verso il nuovo: dopo una lettera ricevuta da Elena in cui la protagonista parlava delle minute sculture, Maria e Teresa si sono recate nel museo archeologico per contemplarne linee, volumi e leggerezza. O ancor più profondamente, la prossimità con i mobili antichi di Anita, con i suoi oggetti carichi di tracce da decriptare, per Elena, ha rappresentato la possibilità di entrare in contatto con un’altra dimensione del tempo, con un tempo soggettivo, nutrito di durata e di attesa, estraneo a quello meccanico del lavoro. E, più in particolare, con una costruzione fantasmatica che le ha permesso di avvicinarsi allo sprigionarsi di momenti di memoria affettiva.

Mi piace pensare che Elena, Maria e Teresa, attraverso l’incontro dell’una con l’altra, abbiano trovato in loro stesse la forza per accogliere la relazione con l’accadere rischioso dell’esistere, iniziando così a percepire la propria solitudine al pari di una intimità essenziale con il flusso della vita, con un silenzio, come quello della neve, pregno di un ininterrotto dialogo.

Bibliografia

E. Audino, F. Medosi (a cura di), Silvio Soldini, Roma, Dino Audino Editore, 2000.

R. Bodei, La vita delle cose, Laterza, Bari, 2009.

G. De Vincenti, ‘Incontro con Silvio Soldini’, Cinemasessanta, 233, 1997 <http://bibliotecadelcinema.it/incontri/inc_soldini.htm> [accessed 1 September 2016]

A. Piccardi, ‘La scelta della leggerezza’, Cineforum, 394, 2000.

A. Zarri, Un eremo non è un guscio di lumaca, Torino, Einaudi, 2011.