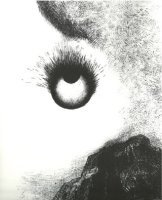

L’occhio di Redon (che non è solo l’occhio di Redon) è invece dentro le architetture, dentro le costruzioni che non cantano ma imprigionano, senza una precisa collocazione: come un pipistrello volteggia e batte da una parete all’altra; da un angolo all’altro, da questo a quell’oggetto […]. E diciamo l’occhio, qui, non solo per dire il punto di vista, ma propriamente l’occhio, il bulbo oculare, la pupilla, il cristallino, la cornea, il nervo, i muscoli, le ciglia… In Clerici avviene come uno sdoppiamento e una metamorfosi: c’è l’occhio-punto di vista di Piero della Francesca e di Magritte, un occhio che irraggia e che raccoglie le più minuziose e ossessionanti prospettive; e c’è l’occhio-pipistrello di Redon: a volte scoperto e sezionato come una tavola anatomica; a volte mimetizzato, pietrificato, che si finge pietra tra le pietre delle rovine; altre volte ancora che si accende come carbonchio, sprigionando un dritto raggio di morte, che va ad esplodere e accecare un altro occhio, nelle teste di quei simulacri di animali mitici e sacri che stanno in una specie di «conversazione» indecifrabile e senza tempo.

L. Sciascia, Clerici e l’occhio di Redon (1973)

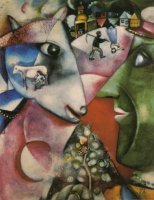

Nella poesia che apre la raccolta poetica di Sciascia, in quell’unica occasione di confronto col genere lirico da parte dello scrittore siciliano, faceva già la sua prima comparsa un occhio ‘pittorico’. Si tratta dell’iride del bue dipinto da Chagall («Come Chagall vorrei cogliere questa terra / dentro l’immobile occhio del bue»), metafora perfetta del legame ancestrale con il proprio villaggio. In quel «carosello di immagini» tratteggiate ne La Sicilia, il suo cuore (1952), il giovane Sciascia evoca, alla maniera del pittore russo, il carosello figurativo di cui è composta la sua memoria visuale, e al tempo stesso dichiara implicitamente la prospettiva del suo sguardo, interno al gioco della rappresentazione.