Beatrice Seligardi: Come sei entrata in contatto con l’opera di John Berger e con la sua figura di intellettuale? Come sei diventata la sua traduttrice in Italia?

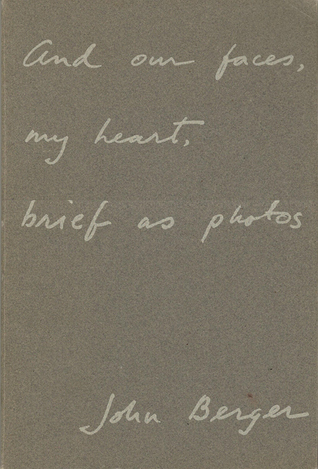

Maria Nadotti: Tutto è cominciato con la lettura, che risale al 1986, di un libro di John che continua ad essere la sua opera a me più cara: I nostri volti, amore mio, leggeri come foto. Lo trovai per caso in una libreria di New York, dove all’epoca vivevo. Mi colpì subito il titolo, così come la sua copertina spoglia, senza immagini, solo il titolo – And Our Faces, My Heart, Brief as Photos – scritto a mano.

Lo lessi, innamorandomi di quella scrittura, di quel pensiero, e cominciai a tradurne per conto mio alcune pagine – all’epoca non lavoravo come traduttrice –. Da quel momento cominciai a leggere tutto quello che mi capitava di suo. Tra il 1993 e il 1994, durante un mio periodo di collaborazione con la rivista Linea d’ombra, proposi di fare un’intervista a John Berger, che non avevo mai conosciuto e di cui non sapevo nulla, se non quello che avevo letto nei suoi libri. Gli scrissi una lettera, a mano, esprimendogli il mio desiderio di intervistarlo. Lui mi rispose con una lettera – sempre scritta a mano – pochi giorni dopo, dicendomi che non amava le interviste, ma proponendomi qualcosa di più interessante. All’epoca stava lavorando a quello che sarebbe diventato To the Wedding (Festa di nozze), la cui ultima e terza parte si svolge nelle valli di Comacchio. Aveva bisogno di qualcuno che lo guidasse in quello che lui definiva un paesaggio «più misterioso delle Piramidi d’Egitto», per capirne meglio l’economia che ruota intorno al mistero dell’anguilla, il pesce serpente.

Partimmo così per quattro giorni, lui da Quincy insieme alla moglie Beverly, io da Milano insieme a mio figlio, facendo base a Gorino. La mediazione linguistica tra gli abitanti della valle e John era affidata a me, e il primo problema fu tradurne la lingua, un italiano non solo, a tratti, locale, ma estremamente specialistico per gli ambiti, ad esempio, della pesca e dell’artigianato, per i quali non esisteva molto spesso alcun possibile corrispettivo in inglese. Ragion per cui il body language divenne fondamentale, e rimase una cifra imprescindibile non solo dell’amicizia duratura che scaturì da quell’incontro, ma anche del mio modo di tradurre John attraverso una sensibilità visiva, tattile.

Cominciai appunto a tradurre i suoi libri quattro anni dopo, a partire dal 1998 – il primo fu Ways of Seeing – ma soprattutto cominciammo a lavorare insieme a progetti comuni, che secondo me è il modo migliore di fare lavoro intellettuale: costruire insieme qualcosa che prima non esisteva. D’altronde, John era certamente un grande scrittore e narratore, ma era anche un artista, e un artista non può che riportarti al suo essere un soggetto al lavoro, alla dimensione del fare, e del fare insieme.

B. S.: Dunque la tua traduzione si basa moltissimo su questa dimensione del fare, su una ricezione e una concezione della scrittura in termini, diremmo, quasi corporei…

M. N.: A proposito di questo, nella breve prefazione ai Ritratti, John afferma che di fronte alle opere d’arte – pittura e scultura, in primo luogo – provava immediatamente a immaginarsi dentro all’atelier e a immaginare l’opera nel suo farsi – un processo più difficile da pensare per le opere letterarie –. In questo senso, la scrittura di John è molto visuale: oltre alla sua capacità di ‘disegnare scrivendo’, di mostrare attraverso la scrittura le cose – il che è però molto diverso dalla descrizione, è più simile all’essere in situazione – c’è una riflessione profonda sul significato delle parole, su tutto ciò che si nasconde dietro di esse. C’è un suo testo molto bello, contenuto in Confabulazioni, proprio sulla traduzione, in cui John sostiene che tradurre è impossibile se si concepisce semplicemente come passaggio da una pagina scritta in una lingua ad un’altra pagina scritta in un’altra lingua, perché sotto c’è tutto il preverbale, che è la storia fisica, materiale, affettiva di chi scrive. È necessario che chi traduce riesca ad arrivare a quella storia, per poter comprendere i silenzi, i respiri, le esitazioni della scrittura. Ed è proprio questo che rende appassionante il lavoro di traduzione: si tratta di un incontro molto intimo e profondo con qualcuno che non sei tu, attraverso l’elaborazione non della lingua di per sé, ma dell’uso specifico e soggettivo che se ne fa. La traduzione, in questo senso, è come ballare: lo si può fare solo in due, ma bisogna essere al contempo molto presenti a se stessi, ed anche molto consapevoli dello spazio e del ritmo dell’altro. E questo non deriva necessariamente dall’aver conosciuto e collaborato materialmente con l’autore che si traduce, è piuttosto un modo di concepire la traduzione. Non sono mai stata d’accordo con il binomio, caro a certa critica, del ‘tradurre’ come ‘tradire’. Tradurre, per me, significa invece ‘portare con sé’, ‘portare attraverso’, è un mestiere da trasportatori, da facchini, da passeurs. Questa concezione coincide con quello che John pensava della scrittura: per lui, scrivere voleva dire ‘portare attraverso’, e questi sono i motivi che mi hanno portata a intitolare la mia raccolta di scritti su di lui Trasporti e traslochi: la scrittura diventa un mezzo di trasporto per socializzare, nonché per rendere socializzabile qualcosa che ti ha colpito, che può appartenere a un’epoca remota così come alla contemporaneità.

B. S.: Cosa ha significato allora ‘trasportare’ John Berger in Italia, a partire dal contesto della seconda metà degli anni Novanta?

M. N.: John era già stato tradotto: uno dei suoi primi romanzi, A Painter of Our Time, era stato pubblicato in Italia nel 1964 con la splendida traduzione di Luciano Bianciardi, ma senza che si producesse una grossa eco. Poi era uscita la traduzione di G., nel 1974, un romanzo così avveniristico che anche in quel caso non riscosse alcun particolare interesse. Nel 1975, infine, era uscito per Garzanti Un settimo uomo (che poi io avrei ribattezzato Il settimo uomo), con le fotografie di Jean Mohr, ma non successe nulla. E poi non fu più tradotto nulla per molto tempo.

A partire dal nostro incontro nelle valli di Comacchio, incominciai ad adoperarmi per far circolare in Italia le opere di John, inizialmente però non volendo tradurle: uscirono così Festa di nozze e Splendori e miserie di Pablo Picasso, uscì il primo volume della trilogia – Le tre vite di Lucie – a Palermo (ora introvabile). Nel 1998 tradussi Ways of Seeing (Questione di sguardi) – e a partire da quel momento abbiano iniziato la traduzione e la pubblicazione in Italia di tutte le sue opere. Ma non ci fu solo quello. John è venuto tante volte in Italia – a Ferrara, Torino, Mantova, Roma, Milano – per progetti comuni. Ad esempio, a Milano organizzammo una mise-en-espace del terzo volume della trilogia – Lillà e Bandiera – con Maria Paiato e Silvia Gallerano; a Mantova mettemmo in scena una prima volta, con Giuseppe Cederna, La tenda rossa di Bologna a Palazzo Ducale. Proprio in quell’occasione – era il 2007 – visitando la Camera degli Sposi John disse: «Vorrei tornare qui a scrivere».

E così successe: tornò insieme alla figlia e scrissero Distendersi a dormire, che venne messo in scena al teatro Bibbiena nel 2010, con loro due sul palco. Un altro esempio: Arundhati Roy aveva dedicato a John Berger il suo romanzo Il dio delle piccole cose, inserendo in esergo una frase ripresa da G.: «Mai più una stessa storia sarà raccontata nello stesso modo». Sapevo che si stimavano a vicenda, e così li feci incontrare in Italia.

Si tratta di progetti che molto spesso hanno avuto una lunga gestazione, come semi piantati di cui non si sapeva quando si sarebbe potuto raccogliere il frutto, e che per questo avevano bisogno di cura nel corso del tempo.

B. S.: Dunque il tuo ruolo è stato veramente quello di ‘colei che porta’, di ‘trasportatrice’ non solo di parole, ma anche di persone…

M. N.: Con la Palestina fu la stessa cosa. Sapevo che John aveva una passione politica per la Palestina, e anche io, a partire dal 2002, avevo cominciato a pensare di andare là e organizzare qualcosa con artisti, scrittori, qualcosa che andasse oltre la semplice manifestazione. Proposi a John di organizzare là un seminario sullo storytelling, e lui rispose, senza esitazioni: «That, I will do». Nel maggio 2003 partimmo così alla volta della Palestina insieme anche a Jean Mohr, una figura importantissima per la vita d’autore di John, ed uno dei primi fotografi a documentare, già a partire dal 1947-1949, quello che stava succedendo attorno alla nascita dello Stato di Israele. Quel primo viaggio durò una settimana, e avvenne in un momento politicamente delicato, di coprifuoco. Il seminario si svolse a Ramallah e all’Università di Bir Zeit, che rischiava ogni tanto di rimanere isolata a causa degli interventi delle forze israeliane. Ma il seminario continuò, nonostante tutto…

Insomma, fu un gran fare insieme, e tutto questo paradossalmente continua anche ora che John se n’è andato, perché continuano a nascere delle cose intorno a lui e alle sue opere. Ad esempio, c’è questo illustratore turco, Selçuk Demirel, con cui John ha fatto diversi libri a quattro mani, e con il quale aveva iniziato a progettare un piccolo lavoro sul tempo, che avrebbe dovuto avere testi di John e disegni di Selçuk. Poi John è morto, e io ho proposto a Selçuk di tentare lo stesso, di provare a portare avanti questo progetto: lui con i disegni, ed io andando alla ricerca nei testi di John di passi a proposito di questa tematica, che è una delle chiavi di lettura fondamentali della sua opera. Ed ora questo libro esiste, non in italiano, ma in turco, in spagnolo, in inglese, ed esisterà da ottobre anche in arabo, grazie all’unico editore esistente in Palestina.

Ecco, allora, che le cose possono avere delle evoluzioni incredibili, che non si possono prevedere, ma che si possono desiderare.

B. S.: A proposito di progetti, recentemente c’è stato un incontro organizzato a Padova su John Berger e il cinema. In che modo secondo te il cinema lo ha influenzato rispetto al modo di raccontare una storia?

M. N.: Sì, l’incontro di Padova ci ha consentito di invitare molte delle persone che hanno lavorato con lui proprio sul fronte cinematografico. È durato tre giorni, ed è stata un’occasione meravigliosa, non di commemorazione, ma di dare un futuro a ciò che si merita di averlo. John, a tal proposito, diceva che i morti non se ne vanno, ma che ci sono davvero, e senza la loro compagnia saremmo molto tristi e molto persi.

Rispetto alle storie, ad esempio, John sosteneva che una storia esiste e si può raccontare nel momento in cui si sa com'’è andata a finire. Su questo, personalmente mi sono sempre interrogata molto. Se rileggiamo G., vediamo che non si tratta di una storia lineare, né da un punto di vista temporale, né dal punto di vista della scrittura. John scrive questo romanzo alla fine degli anni Sessanta – verrà pubblicato in Inghilterra nel 1972 – e a un certo punto interrompe la narrazione tradizionale, inserendo dei capitoli di pura riflessione. È tutto molto cinematografico, perché è come se creasse un montaggio in cui si prende delle pause per riflettere, ad esempio, sul rapporto uomo-donna all’interno della storia principale. Erano gli stessi anni in cui aveva cominciato a seguire il progetto di Ways of Seeing, e se lo si legge ad esempio in sequenza a G., ci si accorge che John Berger stava portando avanti una medesima riflessione, di stampo femminista, sulla maschilità – d’altronde, Londra in quegli anni era attraversata dalla psicanalisi, dal femminismo, lui stesso ne frequentava assiduamente gli ambienti (ad esempio lavorò con Marina Warner), ed era dunque immerso all’interno del pensiero critico più avanzato del momento –.

G. è un romanzo di montaggio che ingloba veramente tantissime cose. C’è la grande Storia, che prende avvio con le giornate milanesi di rivolta operaia e termina con la Prima Guerra Mondiale, con il crollo di un mondo; in mezzo ci sono appunto G., il suo personaggio (con riferimenti a Don Giovanni, a Garibaldi) e i suoi amori. È molto più di un romanzo storico, proprio in virtù di queste pause in cui apparentemente sembra che si rifletta su altro, ma in realtà questo ‘altro’ serve alla storia – come quando ragiona sulla costruzione del tunnel di collegamento tra Italia e Francia, oppure sulla prima trasvolata finita in tragedia –. Ecco, tutto questo penso sia molto cinematografico, e già lo vedo davanti ai miei occhi come un montaggio serratissimo, che rende – sulla pagina come su di un ipotetico schermo – la contemporaneità degli eventi.

B. S.: Questo stesso principio di montaggio cinematografico, ad esempio, accade anche nelle sue opere saggistiche, pensiamo ad esempio alla giustapposizione di parola e immagine in Ways of Seeing…

M. N.: Sì, e si tratta di un procedimento che esprime non solo una forte libertà, ma anche un forte senso di realismo: il realismo non è forse la convivenza e la contemporaneità di cose fra loro diversissime?

In Ritratti ci sono alcuni saggi su Vermeer, o sulle Madonne del Bellini, in cui John si interroga prima sul farsi delle opere, per poi aprire l’opera stessa al mondo esterno e a quello che accadeva intorno all’opera (la scoperta dell’America, la rivoluzione copernicana), a quello che succedeva ‘intanto’… E forse questo è davvero un buon modo di orientarsi, ponendosi una serie di domande sempre meno convenzionali.

C’è una costruzione dei punti di vista e di visione del mondo assolutamente complessa, e uno dei concetti chiave per comprendere la poetica di John è quello del ‘divenire’ (non l’essere) insieme anche a un altro punto di riferimento, Spinoza, per il quale tutto è in costante movimento. E se tutto cambia costantemente, non ci si può che sorprendere costantemente.

B. S.: Prendendo come spunto quello che hai appena detto, come è possibile riuscire a declinare questa sorpresa, questa continua mutevolezza del divenire all’interno di una struttura di per sé stabile come quella della scrittura, e a maggior ragione in traduzione?

M. N.: È un aspetto molto interessante, infatti. A fine anno uscirà una nuova edizione italiana del libro da me più amato, I nostri volti, e ne sto rivedendo la traduzione (lo avevo tradotto nel 2001) proprio perché tradurre corrisponde a un processo liquido, e anche perché io nel 2001 avevo sia meno esperienza traduttiva, sia una minor conoscenza di John e della sua opera. Ora la sto riguardando, e ci sono alcune cose che non mi convincono più, a partire, ad esempio, dal titolo: quel brief della versione originale all’epoca mi fece impazzire, perché la traduzione più corretta sarebbe ‘fugaci’, che però risulta in italiano troppo letterario. Mi inventai allora ‘leggeri’, di cui John fu molto contento. Adesso non ne sono più così sicura, e sto pensando a un altro aggettivo, un po’ sofisticato però, che è ‘labili’, una parola che sta molto bene nel titolo a livello uditivo. Tutto questo per dire che non esiste ‘la’ traduzione: ce ne sono di pessime, ce ne sono di ottime, e poi ce ne sono altre in costante movimento. Non si tratta però di un’operazione di aggiornamento linguistico, perché credo che ci siano opere nate all’interno di certe epoche che la traduzione deve rispettare, senza modernizzazioni eccessive.

B. S.: Pensando al piano della lingua, c’è uno stile specifico nella scrittura di John Berger? E come sei riuscita a renderlo all’interno di una lingua, come l’italiano, strutturalmente molto diversa rispetto all’inglese?

M. N.: Certo, John aveva assolutamente un suo stile, e uno degli aspetti che ho notato ritraducendo G., ad esempio, è che il traduttore precedente aveva completamente riscritto la lingua di John, rendendola più fluida attraverso l’eliminazione di molta paratassi. Era una buona traduzione, ma non era più la lingua di John. Lui ha sempre sostenuto di non essere un buono scrittore, e che ciò che gli riusciva meglio era piuttosto il disegno. Si sentiva essenzialmente un artista, dedito a disegno e pittura, e giunse alla scrittura solo successivamente, quando pensò che fosse arrivato il momento di dire le cose in modo più diretto. Ovviamente io penso che sia un grandissimo scrittore, ma leggendolo si capisce che la scrittura non era per lui immediata: scriveva e riscriveva, fino a creare un buco nella pagina. E per questo, quando si traduce John Berger, è necessario arrivare al buco e renderlo visibile, in tutta la sua complessità e asperità. È un tornare e ritornare, molto diverso rispetto all’atto di levigare, o di abbellire: si tratta invece del trovare la parola giusta nell’economia della pagina, il che significa anche lasciare lo spazio nella pagina per il disegno, o per una riga bianca, una pausa. Su questo ho discusso ampiamente con gli editori italiani, o con i giornali: è importante rispettare queste pause, perché sono i momenti in cui chi legge fa la sua parte, fermandosi a riflettere. Possiamo dire che il lavorio di John sulla scrittura avesse due ‘corni’: da un lato, si preoccupava di trovare la parola non logorata per dire quello che voleva dire (e si tratta di un lavoro micidiale, dal momento che le parole sono ormai molto consunte, così come il modo di collegarle tra loro); dall’altro, per poter fare questo è necessaria la complicità di chi legge. A proposito dello spazio della pagina, John diceva: «una pagina è come una stanza da arredare, che non dovrà essere né troppo piena, né troppo vuota: dovrà essere ospitale». Scrivere è come ospitare qualcuno entro uno spazio che si è costruito. Nella scrittura di John non c’è mai troppo – mai note, mai esibizione di saperi – e mai troppo poco: c’è tanto mistero, che è proprio lo spazio dell’ospitalità, come se si dicesse: «sentiti a casa tua».

B. S.: Tornando al suo rapporto con il cinema, Berger ha espresso in più di un’occasione la sua vicinanza al medium cinematografico. In che modo, secondo te, si è rapportato al cinema e quali sono stati i suoi punti di riferimento?

M. N.: John una volta disse che gli sarebbe piaciuto fare cinema, il che però avrebbe richiesto troppi soldi, così, quando lui scriveva, immaginava di farlo per il cinema. Ecco, secondo me sarebbe molto facile poter fare degli adattamenti dai suoi romanzi, perché, come dicevamo prima, presentano già una forte componente di montaggio, e la sua scrittura è già di per sé visiva. Pensiamo alla Trilogia, ma anche a G. o Da A a X, il suo libro di lettere. Un altro libro che è una sceneggiatura è To the Wedding, e secondo me lo è anche Qui dove ci incontriamo. Ma John ha anche lavorato attivamente con molti registi: ha tenuto una fitta corrispondenza con Robert Kramer, con il quale aveva anche un progetto in ballo, mai realizzato; ha lavorato moltissimo con Tanner, i cui i tre film secondo me più importanti hanno la sceneggiatura firmata da Berger (La salamandre, Le Milieu du monde, Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000); con Timothy Neat ha messo in scena l’ultimo racconto della raccolta Una volta in Europa intitolato Play Me Something, in cui John stesso ha una parte.

Ci sono poi dei registi che hanno amato a tal punto John da chiedergli di intervenire nei loro lavori: ad esempio Sally Potter, ogni volta che finiva una sceneggiatura la mandava a John, soprattutto quando si ‘inceppava’ – John era sempre molto generosamente disposto ad aiutare gli altri, soprattutto per disincagliarsi –.

Vi racconto un aneddoto per farvi capire in che modo John entrava in relazione con i registi: un regista statunitense indipendente, Adam Cohen, mi aveva consegnato un suo film da far vedere a John – Adam si era, come dicevamo prima, ‘incagliato’ – perché lo considerava un maestro. John percepì la sofferenza di questo regista, e cercò di aiutarlo pensando a un soggetto per un futuro film di Adam. Prese un foglio di carta e scrisse sotto i miei occhi una lettera in cui diceva ad Adam: «Lisbon», ovvero il primo racconto della sua raccolta Qui dove ci incontriamo che si svolge a Lisbona e che è dedicato alla madre di John, Miriam. John aveva di fatto regalato ad Adam il diritto di uso del suo racconto per il suo prossimo film. A distanza di alcuni anni, Adam ha finalmente cominciato a girare questo film che è incentrato anche su una stranissima coincidenza: la madre di Adam, appena morta, si chiamava Miriam, proprio come la madre di John, protagonista del racconto; e dunque Adam ha cominciato questo lavoro su Lisbona e su entrambe le madri, sua e di John. Ecco, John faceva cinema in tanti modi, anche così, facendo succedere e rendendo possibili delle cose.

E poi c’è anche Ways of Seeing, che non è cinema, ma che è altissima televisione. Per John, come scrive in Narrare le immagini (Keeping a Rendezvous), «il cinema è nella Cappella degli Scrovegni» e «gli occhi non sono sul naso, ma dove li richiede la storia».

B. S.: Abbiamo parlato di scrittura, di disegno, di pittura e di cinema. Ma, per concludere, pensando al rapporto di John Berger con i vari media – che è uno dei temi centrali della sua opera – come si relazionò artisticamente con l’arrivo del digitale e delle nuove tecnologie?

M. N.: È una questione interessante, perché John continuò a scrivere sempre a mano, a disegnare, a dipingere. Era però eccezionale con il cellulare, con il quale cominciò a scrivere una nuova scrittura: ad esempio, nel volume di Riga 32 a lui dedicato (uscito per Marcos y Marcos nel 2014), il testo di apertura è questo esperimento che facemmo insieme, ovvero scambiarci per nove mesi degli sms, in cui emerge pienamente la figura di John nella sua densità, così come la sua lingua piena di abbreviazioni (l’inglese si presta molto bene a questa operazione). Era il nuovo linguaggio dei mezzi digitali. Se lui fosse appartenuto a una generazione appena successiva alla sua, si sarebbe tuffato all’interno dei nuovi mezzi di comunicazione, per la sua curiosità e capacità di stare dentro al tempo. Uno degli interrogativi che io stessa mi sono posta era se lui scrivesse in modo diverso a seconda della situazione – se era per un giornale, una rivista, un saggio, un romanzo, un film –. E la sua risposta era che cambiava solo il mezzo, e non quello che voleva dire, non il viaggio.