«Guarda cosa è il mio corpo… guarda cosa ne faccio». Il rapporto con l’arte

D- All’interno della «pentalogia», esito di dodici anni di lavoro molto densi, le intersezioni tra scrittura, arte figurativa e arte performativa sembrano disporsi secondo quattro livelli: il primo è legato soprattutto alle opere A Perdifiato e Fiona, ed è il livello in cui l’arte figurativa viene utilizzata quasi come secondo termine di una analogia (è il caso di Fiona che va a messa vestita come Las Meniñas di Velázquez, della figurina di Chagall, della performance di Paul McCartney, della piazza di de Chirico). Perché il lettore viene immesso in questo universo iconico legato all’arte figurativa?

R- Intanto credo che io fossi in parte consapevole, nei primi due libri, del lavoro che avrei fatto, nel senso che la presenza dell’arte nella mia vita era molto forte già dall’inizio, perché io sin dai tempi dell’università, sempre da autodidatta (ad esempio non ho mai fatto un esame di storia dell’arte), ero molto interessato a questo ambito, pur non sapendo in che misura questo interesse e questa passione avrebbe potuto intervenire sul mio lavoro di scrittore. Era come una sorta di farmaco a lento rilascio che piano piano entrava dentro il mio organismo, come succede per un appassionato di cinema o di scacchi. A Perdifiato e Fiona sono ancora due momenti diversi; gli esempi a cui ti riferisci, se non ricordo male, sono tutti di Fiona, e non è un caso. In A Perdifiato io avevo cominciato a sentire che l’esperienza del corpo, così totalizzante per la mia scrittura, potesse anche dialogare in un modo più intenso con l’arte. Dalla scrittura di A Perdifiato in poi la presenza dell’arte nelle mie opere ha cominciato a essere non solamente una forma di espressione ma anche una specie di limite: come se potessi avere dall’altra parte, in un altro territorio, una forza d’attrazione che mi permettesse di uscire da un cul-de-sac, già dall’inizio, già mentre scrivevo A Perdifiato, però era una cosa che non avrei saputo razionalizzare.

Con Fiona, invece, l’arte è come venuta più in superfice e probabilmente ho cominciato a impiegarla in un modo che ancora potrei, tutto sommato, dire esteriore, fatto di contrappunti esteriori. Questo credo che sia legato al fatto che Fiona era un libro letterariamente molto ambizioso, voleva essere un libro anche antipatico, un libro che dialogava direttamente con un tipo di lettore molto selezionato e non scendeva a compromessi sul piano della sua vendibilità, e quindi mettevo anche in conto che il mio lettore doveva essere un lettore diciamo ‘colto’, e lo facevo in modo anche un po’ rude: quindi era come dire «caro lettore se vuoi leggere questo libro e riuscire a prendere tutto devi già essere consapevole di chi è Chagall, chi è De Chirico, chi è Paul McCartney…».

Sono dei gradi diversi di consapevolezza di un interesse che già c’era, che giaceva, e che in Fiona ha ancora una forma di rielaborazione esteriore; hegelianamente parlando è un qualcosa che non è ancora giunto a sintesi: questo contrasto, questa specie di opposizione tra la scrittura e l’arte non è ancora risolto, e però sta lì e sobbolle.

D- Se questo contrappunto in A Perdifiato non è ancora presente, in Fiona sembra invece legato alla necessità di rappresentare l’homo videns. Fiona è del resto dedicato alla volontà di mettere in narrazione l’era del dominio visivo; non a caso a un narratore in prima persona, che tu utilizzi in tutte le tue opere, si contrappongono i ‘racconti dalla telecamera’. È così?

R- Io ho l’impressione che ci sia più arte nel lavoro che ho fatto in A Perdifiato che in Fiona, nel senso che senza accorgermene in A Perdifiato ha cominciato a muoversi dentro il mio lavoro una vena precipuamente artistica, che proviene dalla body art, dall’esperienza del corpo: quell’uomo che corre sull’argine del fiume e la corrispondenza tra le vene del pianeta intossicate, il fiume intossicato ed il doping dell’atleta, il lavoro di sfruttamento del corpo come se fosse un attrezzo e quindi uno strumento di lavoro, che vale sia per l’acrobata che per il porno attore, quel lavoro lì è anche il lavoro dell’artista: questa cosa cominciava a germinare dentro di me ed io non me ne accorgevo.

In Fiona, invece, la tematica dell’homo videns, che tu citi, credo sia venuta da una suggestione di altro genere, anche se difficile da razionalizzare adesso: la suggestione era che tutti dovevano andare in Tv. Non era più il reale a essere entrato nella Tv ma era la Tv a essere entrata nel reale, perché si era moltiplicata, si era propagata e suddivisa come in una specie di continua meiosi. Siamo negli anni in cui esplodeva il Grande fratello. Io ho seguito con grande curiosità la prima edizione del Grande fratello del 2000, perché per me era veramente stupefacente l’idea che ci fossero stati dei casting di 20.000-30.000 ragazzi per arrivare a quei 10 che si rinchiudevano in una casa insieme per 100 giorni, con 70 o non so quante telecamere video, monitorati e ascoltati 24 ore su 24. Entrava in gioco una nuova idea di interiorità. A questo si aggiunge un altro fatto riguardante l’homo videns: di punto in bianco mi sono accorto che ogni angolo della città è diventato un pezzetto di TV. Questa cosa, non so se l’ho scritto in Fiona, mi ha fatto pensare all’idea di costruire un’opera montando dei frame dei circuiti di sicurezza di un personaggio casuale, una persona che vive in via Piccardi 26 a Milano (Fiona è ambientato a Milano, io in quel periodo vivevo a Milano), e che tutti i giorni prende il motorino per andare a lavoro… Ecco, un’opera involontaria, acritica, realizzata senza un autore, perché queste telecamere riprendono 24 ore su 24, e perché il soggetto è del tutto inconsapevole. La Tv è scesa tra noi, parliamo peraltro di anni precedenti all’esplosione di youtube, grazie al quale, ormai, qualsiasi micro evento, il più banale, il più insignificante della nostra vita, può essere immediatamente un frammento di spettacolo e questo modifica in modo radicale la mia autorappresentazione. In che misura posso distinguere quando io sono davvero me stesso e quando recito la parte di me stesso? Questa (l’intervista in corso) è una situazione particolarmente appropriata, nel senso che è una situazione creata apposta, nella quale io posso sentirmi anche un attore e recitare la parte di me stesso. Come avviene adesso, ma anche nei momenti più banali e più distratti della vita – quando sono a casa e mi taglio le unghie o affetto un pomodoro e non c’è nessuno che mi guarda – il fatto di avere un’immaginazione su cui si sono depositate tutte queste idee può far sì che io sia in difficoltà nel determinare se sono davvero me stesso mentre taglio un pomodoro o sto mettendomi in scena come il potenziale protagonista di un filmatino su youtube in cui si vede un uomo che sta affettando un pomodoro e si ferisce a un dito...

Questo mondo, che io farei anche fatica a chiamare televisivo perché è appunto un mondo dell’homo videns, mette in discussione la questione di un nocciolo vero dell’io; la dissociazione e le questioni dell’identità già sollevate dal buon Pirandello ora sono esplose e deflagrate, nel senso che davvero è un’esortazione quanto mai banale «Sii te stesso», quella su cui insisto sul finale di A nome tuo. Cosa significa «Sii te stesso», oggi? C’è questa interiorità così intatta, che sfugge al mondo delle mie continue autorappresentazioni? Ecco questi temi hanno cominciato a germinare in Fiona e come vedi vengono più dal mondo reale che da quello dell’arte, più dalla vile attualità, dall’umile attualità.

Un vero incontro, anche se ancora inconsapevole, tra la scrittura e l’arte è secondo me accaduto in A Perdifiato, dove anche l’innesco del libro è quasi più artistico che letterario. All’epoca praticavo ancora le maratone, correvo (corro ancora oggi) con grande passione – anche se a livelli amatoriali – e quindi con grande intensità, quasi come una forma ossessiva (perché poi queste pratiche diventano tutte inevitabilmente ossessive, sono pratiche in cui l’elemento mentale e di autoascolto è molto forte), e sentivo l’esigenza di tradurre questa esperienza in scrittura. Io volevo cercare di mettere sulla pagina l’esperienza del corpo, quindi era già una cosa molto più visiva, molto più fisica, molto più artistica; adesso, guardando retrospettivamente al mio lavoro, percepisco già in quel gesto un’esigenza ‘performativa’.

D- In Prima di sparire compare un altro livello d’uso dell’arte figurativa e performativa che è quello proprio dell’ekphrasis: sia Dario che Sandro spiegano ‘a parole’ delle opere (di Sophie Calle, di Marina Abramović). C’è proprio la volontà di raccontarle, perché possano essere restituite al lettore attraverso la scrittura. L’atto ekphrastico sembra seguire due vie: da una parte, la descrizione ha una funzione introduttiva ai temi del romanzo stesso – penso ad esempio a tutto il racconto di The Lovers – The Great Wall Walk (1988), una performance che parla di abbandono, di solitudine e amplifica così un tema che sta già dentro Prima di sparire. Dall’altra parte, e su questo ti chiederei di rispondere, più che approfondire un tema specifico del romanzo la descrizione sembra incarnare la poetica di Covacich. Questo vale soprattutto in riferimento a Sophie Calle, al concetto di intimità pubblica di cui tu parli.

R- È molto giusto quello che dici, nel senso che per me Prima di sparire è stato il libro più rischioso perché appunto era un libro nel quale io intendevo imitare il gesto degli artisti, cioè intendevo provare a offrire – come gli artisti che poi nel libro ho citato, cioè i grandi performer contemporanei Marina Abramović, Sophie Calle, Joseph Beuys e altri – un pezzo della mia vita e farne un’opera, anche se detto così suona come solenne e altisonante e non vorrebbe esserlo, però volevo che l’arrischiamento e la mia messa in gioco personale fosse totale. Proprio come Marina Abramović, che nelle sue performance si espone al pubblico e può farsi tagliuzzare o ferire. Era un’esigenza che veniva da un percorso strettamente personale: avrei potuto chiudere quella che pensavo fosse una trilogia, avevo il materiale per scrivere un terzo romanzo e lavorare a freddo, ma piuttosto che fare una cosa del genere mi sarei sputato in faccia; mi sarebbe parso come la forma peggiore di tradimento del mio lavoro.

Per me l’elemento della colpa è la vera scaturigine della scrittura, il mio autore di riferimento resterà per sempre Kafka, per cui il fatto di lavorare su del materiale a freddo è proprio la negazione del mio lavoro, la negazione di quello che io sento possa essere per me la scrittura, che invece è sempre una forma di interrogatorio che io faccio con me stesso. Dal mio punto di vista la scrittura è sempre un’udienza in cui io sono sia il giudice che l’imputato, e posso scrivere soltanto se sono messo in una condizione di disagio, e non di agio. Se sono inchiodato con le spalle al muro dall’idea, dalla situazione, dall’argomento, dalle vicende, se sono messo in una condizione di disagio posso scrivere: nel senso che sono costretto a dire la verità, tutta la verità e nient’altro che la verità. Ma «qual è la verità»? La tua versione dei fatti? Sì, l’unica verità che conosco: la mia verità. Altrimenti è mestiere.

Io ero in un punto in cui, se avessi voluto (c’erano i personaggi, c’era l’ambiente), avrei potuto scrivere la terza parte di questa storia con Sandro-Me. E nello stesso tempo, invece, sentivo che poteva essere molto più rischioso, e quindi più importante, provare a rompere questa specie di diaframma tra la persona e il personaggio, tra l’autore e il personaggio a cui dà vita, tra l’attore e il suo alter ego. Rompere proprio l’idea della trasfigurazione, uscire allo scoperto e fare un’opera d’arte, tanto che – qualcuno me l’ha detto – l’ideale sarebbe stato anziché venderla in libreria venderla proprio in una galleria.

Allora è possibile che le opere che io ho raccontato, come giustamente dici tu, che ho spiegato in forma di racconto, mi aiutassero in forma quasi didascalica, cioè guidassero il lettore, chiarendogli la suggestione che mi aveva spinto alla scrittura del romanzo. Ad esempio Ulay e Marina Abramović, per fare un esempio tra i più emblematici (tu citavi non a caso The Lovers), decidono dopo quattordici anni di convivenza di sposarsi, però decidono di farlo in modo ‘artistico’, scegliendo di percorrere la muraglia cinese ognuno da un capo opposto per incontrarsi al centro e quindi sposarsi. Si tratta di un percorso mentale, un percorso di vita totalizzante che dura circa novanta giorni; Ulay e Marina stanno novanta giorni da soli sulla muraglia cinese, tra mille difficoltà, percorrendo 1600 km a testa da una parte e dall’altra, ed intanto pensano, rielaborano la loro vita e capiscono che in realtà non si stanno sposando, si stanno lasciando, e che quel matrimonio è il sugello a una relazione che perdeva senso. Questa performance io l’ho utilizzata come una specie di paradigma del mio lavoro, quasi a dire «c’è qualcuno che l’ha fatto nell’arte: guardate e cercate di capire che io vorrei imitarla con la scrittura».

Credo che la valenza principale dell’arte in Prima di sparire fosse umilmente didascalica, cioè fosse proprio una forma di tutela mia, anche fragile, perché la tutela non sempre è valsa, in una storia dove i nomi sono veri, dove le cose che racconto sono accadute davvero, sono estremamente scabrose, estremamente personali. Si tratta di un discorso sull’intimità pubblica come quello di Sophie Calle. Non sto esternando dei sentimenti davanti alla webcam mentre mi faccio la doccia, non mi interessa questo tipo di gratificazione narcisistica. Racconto la mia separazione come Bill Viola racconta la morte di sua madre, e nel raccontare la morte di sua madre mette nel suo video i frame di sua madre morente. Allora si può pensare: «ma come può una persona fare un video di sua madre che muore? Si può fare una cosa così mostruosamente cinica?». Sì, si può fare, perché chi assiste a quell’opera, chi guarda il video crede nel progetto di quell’artista, crede che non si tratti di uno sfruttamento delle altre persone. Tutto questo in qualche modo mi aiutava anche a spiegare il flusso narrativo prevalente di Prima di sparire, poiché esso è sostanzialmente il racconto di un fallimento: il racconto del fallimento di una relazione amorosa ed il racconto del fallimento del tentativo di scrivere un romanzo. Quel che volevo è che il libro che stavo scrivendo provasse la mia buona fede, la mia onestà nel fatto che io facevo visibilmente fallire quella storia, tant’è vero che l’ho raccontata in questa forma ellittica e di puri frammenti.

In un’intervista Louis-Ferdinand Céline diceva che gli scrittori non devono mai far scendere i lettori nella sala macchine, devono tenerli sul ponte di coperta a divertirsi, a sollazzarsi durante la crociera. Io al contrario ho voluto portare il lettore nella sala macchine, cioè ho voluto che il lettore vedesse che c’era un nucleo dal quale potevo scrivere il terzo romanzo e quindi rispondere alle consegne che mi ero dato, e dimostrargli come lo facevo fallire, come lo facevo deflagrare, come non lo utilizzavo, come lo svilivo… Non volevo che quello diventasse un romanzo perché sentivo che non c’era quel grado di aderenza e di autenticità che io sentivo dovesse avere, e quindi l’unica possibilità era scrivere un libro mostrando come questo romanzo fosse fallito. Anche perché era perfettamente coerente col fatto che anche la relazione con la mia compagna stava fallendo. E questa è stata, che io sappia, la funzione dell’arte in Prima di sparire.

«Quando recito la parte di me stesso». L’autofiction

D- Fermiamoci ancora su questo punto. Questo scendere in sala macchine credi che sia una modalità della narrativa degli ultimi vent’anni? Lo intravedi come un percorso comune anche ad altri scrittori, Walter Siti in primis, che utilizzano questa forma di autobiografismo?

R- Questo è un discorso un po’ complicato. Indubbiamente c’è un sentimento prevalente nel quale evidentemente mi riconosco, e credo che quella che viene comunemente definita oggi autofiction sia una forma di espressione che risponda, tra le altre cose, ad una specie di limite della conoscenza. Cioè più il mondo ti si mostra nella sua inafferrabilità, nella sua evanescenza, più tu cerchi di raccontare la cosa che conosci meglio, pensi che possa diventare una specie di esempio metonimico del vero e la utilizzi.

Un autore che stimo molto e che tu hai già citato, Walter Siti, credo che faccia una cosa molto diversa dalla mia: dire «io mi chiamo Walter Siti come tutti» significa utilizzare la propria identità mostrandone una specie di fungibilità universale. Per me è esattamente il contrario: io non voglio fare un personaggio di finzione quando entro nella pagina, ma al contrario voglio proprio distorcere la finzione. Voglio che l’ingresso della mia persona nel libro abbia un ruolo eversivo, di sovversione della finzione, non voglio che la mia persona entrando nel libro si ‘finzionalizzi’. Sono proprio due orientamenti diversi, secondo me, che hanno a che vedere con un diverso atteggiamento nei confronti dell’esperienza. Io credo che la mia esperienza di uomo sia determinante per rompere questo filtro della rappresentazione, invece Siti impiega il suo io, chiamandolo «Walter Siti» per giocare su tutte le ambiguità di realtà e finzione (questa persona che è identica al personaggio che fa delle cose che poi nella vita non fa). C’è un elemento mitopoietico nell’esercizio di Walter Siti che in me non c’è; una volta che Siti usa il suo alter ego poi questo può fare le cose più turpi, più strane, più lontane dalla sua esperienza: lui lo legittima, lo autorizza.

Io, quando entro nel mio libro, mi attengo il più possibile alle cose della mia vita, cerco di mostrare le mie fotografie vere, lavoro perché si vedano le mie fotografie vere, quindi non posso fingere; poi sta al lettore credermi o meno, però io nei rapporti che ho con me non posso fingere, non posso inventarmi che sono stato a Cannes se non ci sono stato, che ho fatto una chiacchierata con una attrice che amo se non l’ho fatta, che ho violentato un bambino se non l’ho violentato: queste cose non le posso fare. Molti autori, invece, nell’autofiction giocano su questa elasticità, su questa variabilità, sulla suggestione che crea. Per me entrare nella pagina significa «dire la verità», io voglio mettere le mie fotografie nella pagina e non altro, ed è questa la ragione per cui Prima di sparire è stato così criticato. Si tratta di un lavoro simile a quello di Sophie Calle: Sophie Calle utilizza se stessa dentro le sue opere senza mai alterare la sua identità, senza mai creare un’aura mitopoietica di un’altra Sophie Calle che compie gesta che non si possono ricondurre alla sua vita reale.

D- Prima parlavamo del rapporto tra realtà e finzione, di Pirandello, e non è un caso che in L’arte contemporanea spiegata a tuo marito il discorso su Sophie Calle recuperi espressioni che richiamano proprio Pirandello e Unamuno. A nome tuo pone il lettore di fronte a una situazione intimamente pirandelliana, in cui però l’irruzione del personaggio nella vita dello scrittore conduce poi a un ritorno alla finzione, superando di fatto lo schema dei Sei personaggi. Il carattere metaletterario della tua scrittura determina allora uno scarto rispetto alla tradizione perché, pur contemplando il tema della maschera, propone la declinazione dell’«io sono io».

R- Il confrontarsi con Pirandello e Unamuno è un po’ imbarazzante, però credo che la differenza sia il coinvolgimento personale in A nome tuo. Andiamo al coronamento di questo percorso tirando le fila su due cose: una sul versante artistico e una sul versante della ricerca sull’io e sull’identità. Da una parte il video, di cui magari poi parleremo, rientra in A nome tuo come scheggia di finzione, e dall’altra Angela Del Fabbro è frutto di un’operazione che oserei dire di politica letteraria, nel senso che non era per me un semplice pseudonimo ma a tutti gli effetti un eteronimo. Quando uno pseudonimo diventa un eteronimo? Molto banalmente quando è pieno di una sua identità, ha una sua storia, ha un suo percorso anche di vita. È come un amico immaginario: l’eteronimo ha una sua presenza, è un’altra identità. Non è un altro nome, un involucro neutro e un’altra etichetta.

Tutta la pentalogia è fatta di questo: abbiamo un personaggio che è il maratoneta di A Perdifiato, che viene da una suggestione forte e personale della mia attività di maratoneta, ed è la più classica trasposizione dell’alter ego che fa le stesse cose che fa l’autore. Questo personaggio, però, viene incarnato da me in video, e quindi diventa ‘persona’ fuori dalla pagina e io indosso i suoi panni. Qualcosa di simile avviene con il mio alter ego Angela Del Fabbro – che si chiama in questo modo perché «Del Fabbro» è la traduzione dal croato del mio cognome. Angela Del Fabbro diventa persona pubblicando il libro nella realtà e ritorna poi personaggio in A nome tuo, in cui io cerco di tirare le fila di questo discorso attraverso quella specie di lungo prologo che è la prima parte del libro. Nella prima parte, infatti, lo scrittore e il suo fantasma entrano in conflitto nel tentativo di scrivere la storia che poi sarà la seconda parte del romanzo stesso. Adesso per me è difficile ricreare dei confini, io ho semplicemente assecondato nel mio lavoro quel tipo di deformazione, quasi psicotica, che ha qualsiasi scrittore nei confronti dei suoi personaggi. Se uno scrittore ha un vero rapporto col suo personaggio, lo sente – perché parla con lui come uno psicotico sente le voci. La differenza tra i personaggi e te diventa una differenza sempre più labile e confusa se lavori in questo filone. Io ho tentato semplicemente di mettere in luce quest’ambiguità, questa equivocità.

Mi accorgo che in questo lungo lavoro la coerenza sta proprio nella volontà di smascheramento, nella volontà di far trasparire queste compromissioni, queste fusioni, queste incertezze. Anche perché – come nella domanda che ci facevamo prima – «fino a dove posso mettermi in scena?». E cioè: «esiste un nocciolo mio che resta preservato da questa messa in scena?». Questo interrogativo, in tutti i miei libri, subisce una continua rideclinazione, un continuo rilancio e non ha una soluzione, per quanto mi riguarda. Poi i filosofi che amo non mi sanno dare una soluzione, io in più luoghi cito Slavoj Žižek e lui a sua volta rende fruttuosa questa equivocità ma senza scioglierla. Proprio Slavoj Žižek fa un discorso sull’«io sono quello che sono per gli altri»; posso quindi ridurre me stesso esattamente alle mie azioni, a quello che io faccio: io sono quello che faccio, il modo in cui vengo percepito nello spazio sociale, attraverso le cose che dico. È questa anche una forma, se vogliamo, di pensiero antimetafisico e nello stesso tempo di garanzia politica. Slavoj Žižek fa un bellissimo esempio, dice che questa idea di un’interiorità che si preserva è una forma anche molto sinistra, molto ambigua di tutela da parte di coloro che compiono i gesti più turpi e poi comunque dicono: «sì, però voi non saprete mai come io sia dentro… quanto sono sensibile…».

Il mio lavoro è dimostrare che l’anima non esiste – perché io credo che l’anima non esista, mi urta proprio come parola l’anima, trovo che sia estremamente più bella la traduzione di ‘psiche’ come ‘mente’, perché la mente è appunto questa condizione diffusa del corpo che pensa, del corpo che esiste proprio come attività pensante in relazione ad un ambiente. La mente non sta in nessun luogo, invece l’anima dovrebbe avere una sua sostanza, dovrebbe stare in un luogo, e questo luogo dovrebbe essere comunque segreto per essere intatto… E però il fatto che non esista un’anima non significa che tu smetta di cercare la tua autenticità.

In questo forse, tornando al discorso dell’autofiction, trovo un’altra differenza. Io alla fine mi ritengo ancora una specie di scrittore romantico: pur sapendo che non la troverò, continuo a cercarla quest’anima, continuo a cercare il nocciolo della mia autenticità. Walter Siti è uno scrittore schiettamente postmoderno; è uno scrittore che trae come conseguenza del fatto che questo luogo non esiste, il fatto che può farne anche una specie di parco dei divertimenti, che può dar vita anche a delle forme mitiche di sé; e quindi può fare delle invenzioni diaboliche che si chiamano come lui, e delle forme leggendarie che si chiamano come lui… Ecco, io pur non credendo che esista un vero me stesso, vado ossessivamente alla ricerca di questo nocciolo, e quindi se metto in scena delle cose nel libro, o nei miei lavori, metto sempre le mie reali fotografie. Fotografia mi sembra una metafora che possa dare l’idea, cioè metto proprio le mie istantanee, giocando sempre su queste sovrapposizioni di campo: il personaggio che diventa persona, la persona che diventa personaggio…

In questo senso, è vero che a guardarlo dall’esterno A nome tuo ha un suo aspetto metaletterario (perché appunto c’è uno scrittore che parla col personaggio). Io credo che la metaletteratura abbia però una sponda sempre fondamentalmente intellettualistica, cerebrale, letteraria: io mi ritengo invece più uno che si mette in gioco. Questa è la distinzione che fa uno dei miei scrittori preferiti, Goffredo Parise, il quale scrive: «io non sono un letterato. Non appartengo al modo delle belle lettere, al mondo degli autori che scrivono libri a partire dai libri, che scrivono libri a partire dalla letteratura. Io sono uno scrittore, sono uno che può scrivere soltanto della vita; può scrivere soltanto traducendo a suo modo, metabolizzando a suo modo la vita, non altri libri». Io credo che anche in questa esperienza metaletteraria di A nome tuo questo effetto cerebrale, almeno per me, non ci sia, nonostante tutte le cose cerebrali che ho detto finora. L’elemento maggiormente arrischiato, messo in gioco nel libro è la vita. Lo scrittore che si chiama come me, che fa il viaggio che ho fatto io in quel libro, nella prima parte di quel libro, non va a leggere dei brani dei suoi libri, come farebbe un altro scrittore o come farebbe un letterato, va a portare il video dove fa la sua performance, quindi va a mostrare di nuovo se stesso, con tutta l’ambiguità anche narcisistica che può esserci in questo. Va a esporre se stesso come in una specie di ecce homo. Tra l’altro la suggestione di ecce homo è continua nei miei libri, pensa in Prima di sparire la questione del papa: Karol Wojtila che sembra una costante… La parte finale della vita di Wojtila è sempre stata di grande suggestione in questa sua esposizione quasi spudorata del corpo che si ammala, del corpo che va a morire, che si ostenta e si ostende ai fedeli: «ecco: guardate cosa siamo. Moriamo così…».

Non è la persona che diventa di carta, semmai il personaggio che diventa di carne, nella mia vita, nel mio lavoro.

D- Le suggestioni sono tante, però ritorniamo un attimo all’arte e a questo problema dell’autenticità. È come se Covacich si muovesse – ma questa te la lancio un po’ come provocazione – da una parte sulla scia di Beuys, per cui vale l’idea dell’«io sono quello che faccio», e dall’altra sulla scia di Rothko, e allora conta riuscire a insegnare l’assenza di quello che si è.

R- Sì. Così di primo acchito mi sembra di essere molto più vicino a Joseph Beuys che a Rothko però, nonostante tutta l’aura sciamanica, misticheggiante del lavoro di Beuys, l’elemento dell’esposizione del ‘sé’ mi sembra che risponda di più al mio lavoro. Continuando a ragionare sul discorso dell’autofiction, indubbiamente credo che in gioco sia la questione della vita: del tentare di sorprendere, di rappresentare la vita - cioè la vita dello scrittore. Quella dello scrittore è una vita d’invenzione e questo è un gatto che si morde la coda. Ho tentato di dimostrarlo, per esempio la lettera finale di A nome tuo è proprio questo gatto che si morde la coda: «che cosa sono io? Io sono quello che faccio. Che cosa faccio? Faccio lo scrittore. Che cosa fa lo scrittore? Inventa… E che cosa significa? Significa mentire». La cosa più autentica, più rispondente al mio essere è mentire. È difficile sciogliere questo nodo. Può essere interessante, per pochi, mostrarlo, parlarne, inscenarlo. Perché poi indubbiamente questo tipo di discorso che, soprattutto a parole, risulta cervellotico e un po’ ‘pippaiolo’, respinge il lettore, nel senso che il lettore ama mollare ogni freno inibitore, staccare tutto, e farsi raccontare una bella storia, tirare il fiato. Ho ricevuto delle critiche per A nome tuo, molti mi dicevano: «la seconda parte è così bella, c’è questa bella storia, è come se sentissi di colpo i polmoni che si abbandonano e ritorni a respirare liberamente». Io, invece, non voglio che il lettore si abbandoni, non voglio che si abbandoni mai; voglio che stia sempre accortissimo.

D- Come la madre di Fiona?

R- Sì, esatto, come la madre di Fiona. Voglio che non gli sfugga mai che gli sto raccontando una storia, che c’è una persona che la scrive, e che questa persona che la scrive è uno in carne ed ossa che sta facendo delle cose, tra le quali scrivere un libro…

Una suggestione che può aiutare a capire questo discorso così fumoso è Lost in La mancha, secondo me un film molto bello. È un enorme backstage di un film che avrebbe dovuto girare Terry Gilliam su Don Chisciotte, progetto fallito a causa di grosse difficoltà finanziarie e una serie di sventure sul set. L’autore di Lost in La mancha, ahimè non lo ricordo [Keith Fulton e Louis Pepe - ndr], fa il backstage di questo film e racconta come Terry Gilliam non sia riuscito a girare. Quando l’ho visto ho pensato «ma questo non è un backstage, questo è un film bellissimo». Quanto sarebbe bello, al contrario di quanto si fa di solito, mostrare prima come si è arrivati a fare una storia. Chiaramente tutto questo svilisce il grado neutro della lettura, la verosimiglianza, però a me in A nome tuo interessava questo: mostrare nella prima parte le ragioni interiori che mi hanno spinto a scrivere la seconda parte, ingaggiare una tenzone con il mio alter ego, la voce femminile con cui io ero cresciuto negli ultimi anni. Allora mostrare come si è arrivati a scrivere il Don Chisciotte, mostrare tutta la prima parte, tutte le difficoltà, era una cosa che mi suggestionava molto. Fare una specie di backstage prima.

«Un uomo che scrive». L’umiliazione delle stelle

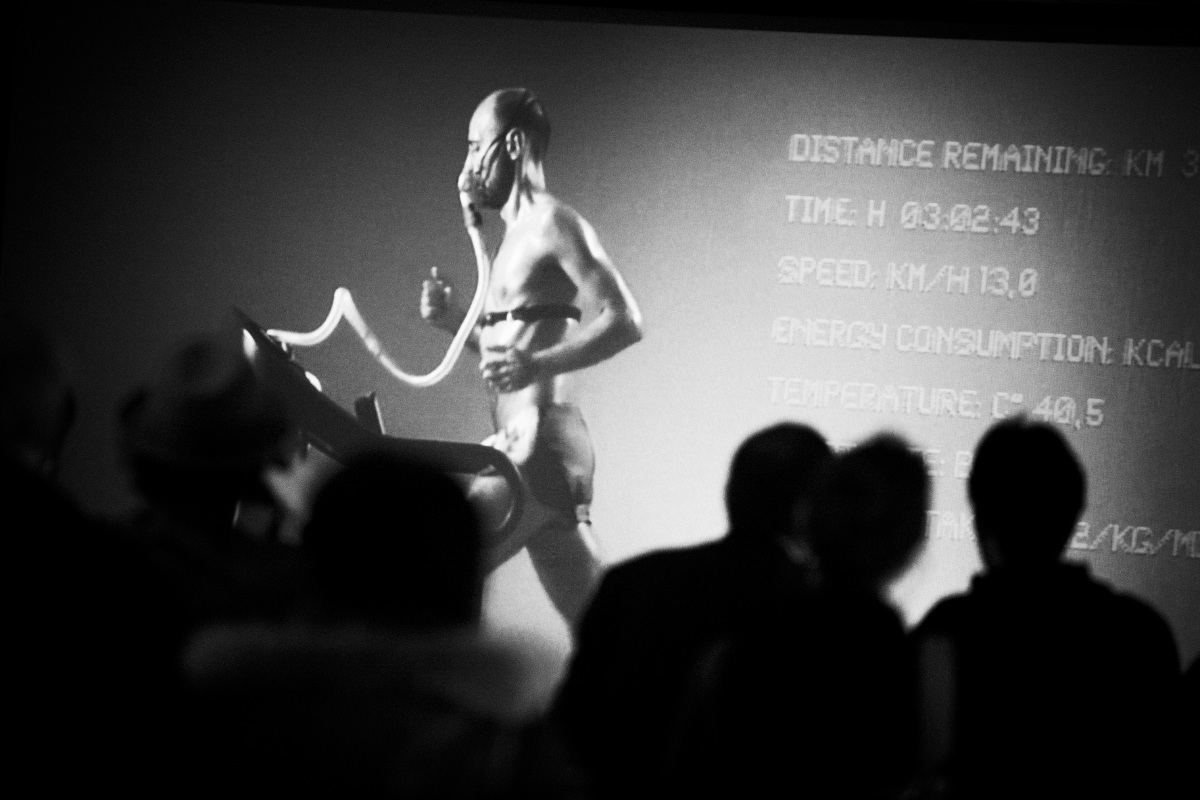

D- Arriviamo adesso a uno dei nuclei centrali del tuo lavoro, il video L’umiliazione delle stelle. Dicevamo all’inizio della nostra conversazione come già in A Perdifiato sia inserita una certa visione della body art: a me questo fa venire in mente l’idea, da te citata più volte, dello scrivere col corpo, quasi una sorta di action writing alla Pollock, e non a caso l’immagine del corpo che scrive diventa poi una performance. La tua è talmente una scrittura fatta col corpo che a un certo punto questo corpo doveva incarnarsi, da A Perdifiato fino alla performance; non a caso tutti i cardiofrequenzimetri che tu hai addosso vengono proiettati. Ecco mi piacerebbe proprio parlare di quest’idea di action writing.

R- In realtà il video diventa una via di fuga nuova: succede che in questo percorso io gradualmente facevo comprimere queste due parti, quella del personaggio e quella della persona, portandole a stringersi e a sovrapporsi sempre di più nell’intenzione di dire la verità. «Dove posso dire la verità? C’è un luogo dove probabilmente io sono più vero?». «Sì, nell’oscenità e nel dolore» - pensai. E Prima di sparire nasce da questa suggestione: io vado in quel posto dove mostro il mio dolore, la mia colpa, e la mia oscenità; probabilmente lì troverò la mia verità. Quando sono arrivato lì, però, non ho trovato la mia verità, ho trovato il racconto della mia verità. Inevitabilmente, questo lo sappiamo tutti, non c’era la mia vita, c’era il racconto della mia vita.

A quel punto ho accusato una battuta d’arresto, nel senso che dopo Prima di sparire sono entrato in una crisi non indifferente e questa cosa, che detta così appare tanto ovvia ed evidente, ho dovuto provarla con la scrittura per capire che in effetti Prima di sparire non era la verità, ma era il racconto della verità. E quelle che per me erano delle persone che avevano dei nomi veri inevitabilmente agli occhi di chi leggeva erano dei personaggi. Nella prima edizione Prima di sparire ha una specie di brevissima lettera, di postfazione che si intitola Coi nomi veri, dove io dico: «guardate che io ho scritto questo libro pensando che questi fatti esistono e io esisto», cioè esattamente il contrario di quando si usa la solita formula per dire che si tratta di una storia di finzione. Eppure le risposte che avevo erano: «ah ma che bel romanzo!», oppure «che brutto romanzo», ma comunque era percepito come una storia finta. Ho dovuto vivere sulla mia pelle che la verità si sposta sempre, cioè tu arrivi e lei si sposta di un po’, e così via…

A quel punto ho accusato una battuta d’arresto, nel senso che dopo Prima di sparire sono entrato in una crisi non indifferente e questa cosa, che detta così appare tanto ovvia ed evidente, ho dovuto provarla con la scrittura per capire che in effetti Prima di sparire non era la verità, ma era il racconto della verità. E quelle che per me erano delle persone che avevano dei nomi veri inevitabilmente agli occhi di chi leggeva erano dei personaggi. Nella prima edizione Prima di sparire ha una specie di brevissima lettera, di postfazione che si intitola Coi nomi veri, dove io dico: «guardate che io ho scritto questo libro pensando che questi fatti esistono e io esisto», cioè esattamente il contrario di quando si usa la solita formula per dire che si tratta di una storia di finzione. Eppure le risposte che avevo erano: «ah ma che bel romanzo!», oppure «che brutto romanzo», ma comunque era percepito come una storia finta. Ho dovuto vivere sulla mia pelle che la verità si sposta sempre, cioè tu arrivi e lei si sposta di un po’, e così via…

Quando ho finito Prima di sparire e ho avuto i riscontri su questo libro, ho pensato: «e adesso come ne esco?». So che può sembrare retorico ma ho pensato: «se la mia unica intenzione è fallita posso continuare a scrivere?». Ho fatto un’opera di denudamento totale che invece passa per uno spogliarello: allora non va bene. Questo ha comportato proprio un arresto della scrittura; di colpo mi è parsa una specie di tentatrice, mi è parsa diabolica, mefistofelica e per un bel po’ di tempo non sono riuscito a scrivere, non sono riuscito a pensare a niente di scritto. Era proprio un bilancio esistenziale radicale: mentre fino a Prima di sparire capivo che la mia forma di espressione era la scrittura, a quel punto mi ero messo in scacco davvero con le mie mani.

Col passare del tempo mi è balenata in mente l’idea che un passaggio ulteriore di questo ragionamento, coerente con questa ricerca della verità, fosse non andare più nel luogo del dolore ma farlo vedere direttamente, live. «Se ho inventato Dario Rensich che corre sul tapis roulant ci sarà una ragione», ho pensato. «Se corri quarantadue chilometri, soffri! Se corri quarantadue chilometri senza bere, soffri di più! Questo elemento della penitenza che è legata alla colpa lo faccio vedere live, e forse ho risolto la questione». Ho lavorato a lungo, perché io, a quel tempo, non correvo più seriamente da molto tempo: ho dovuto riallenarmi, fare un lavoro sul corpo, ho perso 5/6 chili, insomma tutta una serie di trasformazioni e di avvicinamento al mio personaggio. Dovevo somigliare il più possibile al personaggio che fa la performance nel romanzo, e nello stesso tempo essere più possibile fedele a me stesso. Ecco perché i luoghi della finzione e della realtà continuano a sovrapporsi, perché poi l’assomigliare il più possibile al mio personaggio significava in questo caso essere anche il più possibile somigliante a me stesso: facevo veramente quella parte e mostravo quel dolore nel libro.

È stato difficile realizzare bene questo video: abbiamo trovato la troupe, abbiamo trovato le persone che lo producevano, avendo grande fortuna perché la Fondazione Buziol, molto sensibile verso i giovani artisti, il progetto lo ha subito sostenuto. Questo è stato importante. Il video è il risultato di questo percorso, e anche un passo in più: perché esci dalla scrittura. Non c’è più scrittura. A mio avviso, però, resta un fatto letterario perché viene proprio da quel percorso lì; il video è stato proiettato al salone di Torino, all’Auditorium di Roma, nei luoghi della letteratura, nei luoghi dove vanno i lettori: l’idea era di incontrare lettori che avessero letto il mio libro e che, vedendo il video, avessero come una sorta di epifania, vedessero Dario Rensich che correva, però ad indossare i panni di Dario Rensich non era un attore ma l’autore stesso. E quindi si creava una specie di cortocircuito.

Il video ha rappresentato, come hai detto tu benissimo, il tentativo di scrivere con il corpo, di provare a dare alla scrittura un’altra possibilità. A me a quel punto è parsa l’unica via d’uscita possibile, mi ha permesso di ritornare a scrivere, perché è come se fosse davvero la parte finale di una caduta. Il tema della colpa, dell’abbandono è strettamente legato anche al tema che dà il titolo al video, che poi ricorre in tutti i libri: è il tema dell’umiliazione delle stelle, cioè di questi uomini in caduta, tutti personaggi che appaiono realizzati socialmente, economicamente, professionalmente, mentre poi in un modo o nell’altro stanno cadendo a pezzi. L’idea de L’umiliazione delle stelle è una teoria filosofica antica: parte da Aristotele, parte dal pensiero gnostico, ma comunque si tratta del fatto che anche le stelle, che pure sembrerebbero dei corpi perfetti perché non hanno bisogno di nulla, mostrano una forma di affezione, ed è quella la ragione che le fa girare: l’amore.

Gli uomini sono segnati dalle affezioni. Tutto il mio percorso è centrato sul fallimento del cogito che controlla il corpo, di un razionalismo che può davvero essere padrone delle proprie pulsioni, delle proprie passioni. Al contrario, appunto, credo che tutti i cinque momenti del mio percorso non facciano che attestare il fallimento di questa illusione. A Perdifiato si apre con questo maestro di maratona che dovrebbe essere una specie di maestro di vita, l’espressione per le ragazze di una figura morale, di un modello: uno che si sa controllare. Un maratoneta sa controllare se stesso perché sa controllare la sofferenza, sa gestire la sofferenza, ha un rapporto molto razionale con la sofferenza, con il proprio corpo, e invece è totalmente esposto al ludibrio pubblico attraverso i suoi gesti goffi, le sue passioni amorose e quindi viene umiliato. Questa era un po’ l’idea. E sono tutti temi che, come vedi, segnano una linea caratterizzata da una morale cattolica. Pur non essendo credente, come dice Nietzsche, essendo figlio di questa cultura, l’elemento della colpa, dell’espiazione, della penitenza è rimasto nel mio modo di fare. Devo dire che è quasi una specie di motore del mio lavoro. Tra l’altro è un problema per me! È un problema il fatto che, pur non essendo credente, buona parte anche del mio modo di interpretare la vita, di interpretare ad esempio la sessualità, sia permeato da un sentimento religioso di tipo cattolico.

A me interessa molto la sessualità, soprattutto in questo periodo; questa nuova sessualità così ginnica, così fisica, così disinibita, così muscolare, così facile. Non lo dico moralisticamente, m’interessa perché la considero la cosa più aliena dal mio rapporto con la sessualità, che invece è sempre permeato da vecchi retaggi: cioè il mondo del sesso resta comunque un luogo adombrato, un luogo oscuro (che forse proprio per questo mantiene ancora alta in me tutta la questione del desiderio…). Non riesco a capire come la sessualità possa diventare così libera e cristallina, così plastica. Esistono siti dove uno si guarda le cose, le scambia, carica i propri filmini, si mostra mentre fa sesso, guarda quelli che fanno sesso. Ci sono siti dove, se vuoi fare sesso subito, trovi qualcuno anche nel tuo quartiere, nella tua zona… È tutto più comodo, più facile. Però questo non mi fa capire dov’è finito il desiderio. E il desiderio per me è sempre legato alla questione della colpa. Dovevo fare il prete…

D- L’ultima domanda per chiudere – anche se in realtà si potrebbero aprire tanti altri discorsi – riguarda la questione della perfezione, che sta dentro questo giro dell’Umiliazione delle stelle. Come vedi la tensione verso la perfezione in rapporto alle forme che tu utilizzi in tutte le tue opere?

R- A me preme prima di tutto essere un uomo migliore. Questo desiderio («vorrei essere un uomo migliore!») cerco di renderlo con il mio lavoro. Non è che lo dico con retorica perché in realtà sono un delinquente, un teppista o un perverso, la tensione del mio lavoro è quella di migliorarmi come persona; sapendo che non mi posso migliorare più di tanto, non allento la presa, resto abbarbicato a quest’illusione. Ecco perché prima facevo il discorso sull’autofiction, perché è dell’autofiction il disincanto, l’idea che non c’è più nessuna verità, nessuno si salva più, non c’è più la possibilità di migliorarsi, allora posso giocare col mio alter ego e fare di lui una cosa suggestiva. Crediamo ancora che possiamo migliorarci secondo un’ideale? No. E allora giochiamo. Possiamo giocare molto seriamente, facendo del nostro ideale uno stile, così che il nostro ideale sia anche una forma esasperata di ricerca estetica. Io non credo in tutto questo, non mi interessa. Io credo che quella specie di luce che barbaglia ogni tanto tra le nebbie sia ancora una mia luce, che io debba ancora seguirla, che ci sia ancora una tensione morale nel mio gesto e che ci sia ancora un’illusione per potermi migliorare. Credo che questa frase, per quanto solenne, sia una frase vera, e cerco nel mio percorso le forme di espressione che più mi aiutano in questo gesto.

Prevalentemente le forme d’espressione che conosco sono quelle della scrittura, con le quali mi sento più a mio agio, perché la scrittura nel corso del tempo, dall’adolescenza in poi – io direi dall’università in poi – è diventata proprio la mia casa; perché io nella scrittura come gesto e nel mondo delle parole mi sento più a mio agio. Però non credo che sia per forza l’unica forma d’espressione possibile per rincorrere questa meta. E in secondo luogo, possono essere varie le forme di scrittura; in questo senso la scelta non è mai una scelta a freddo, è sempre una scelta compenetrata al momento esistenziale. Adesso, per esempio, è possibile anche che torni alla finzione, che torni a scrivere un romanzo, io questo veramente non lo so. Ho scritto molte poesie, che non ho mai pubblicato. C’è sempre una forma di libertà che mi do, ma la cosa che m’importa di più è non essere un fabbricatore di libri, non essere un produttore di libri, ma essere comunque ‘un uomo che scrive’. Ecco, questa è la differenza: essere un uomo innanzitutto, cioè essere uno che è gettato nelle cose, che c’è – Heidegger parlava di questo «esserci», questo «essere in gioco» – e quindi offrire il petto all’esperienza della vita, avendo una specie di linea direttrice, non dicendo «vabbè ormai giochiamo con gli stili, giochiamo con le forme… divertiamoci». Per me la scrittura è un gioco come può essere la roulette russa, cioè un gioco dove comunque ti puoi pure uccidere. Io credo veramente nella vocazione, io ho abbandonato la mia vita precedente per fare ‘l’artista’ e c’è una forma di vocazione in questo. Per quanto vulnerabile, ridicola possa essere questa posizione è anche quella che mi dà forza. A me importa solo la ricerca artistica e la ricerca artistica è innanzitutto una ricerca personale ed è questa la ragione per la quale non mi sono mai messo in condizione di dire: «ah, adesso regalo una bella storia ai lettori»… Io non ho purtroppo questa generosità; per me la scrittura è sempre un’operazione di conoscenza che faccio innanzitutto con me stesso. «Adesso vi do questa bella storia, voi passate qualche pomeriggio di gratificazione, di carezza emotiva»: ecco questa cosa non mi è mai importata.

D- E forse non è un caso che spesso i tuoi libri non danno una carezza emotiva ma uno schiaffo emotivo.

R- I lettori, sì, ne escono sempre disgustati, amareggiati.

D- Coinvolti… Perché esiste anche l’esserci del lettore. Grazie.

R- Grazie a voi.