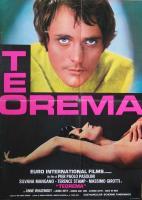

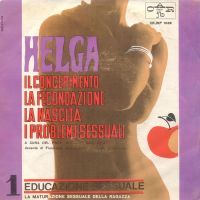

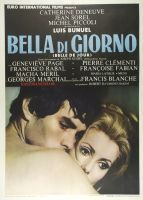

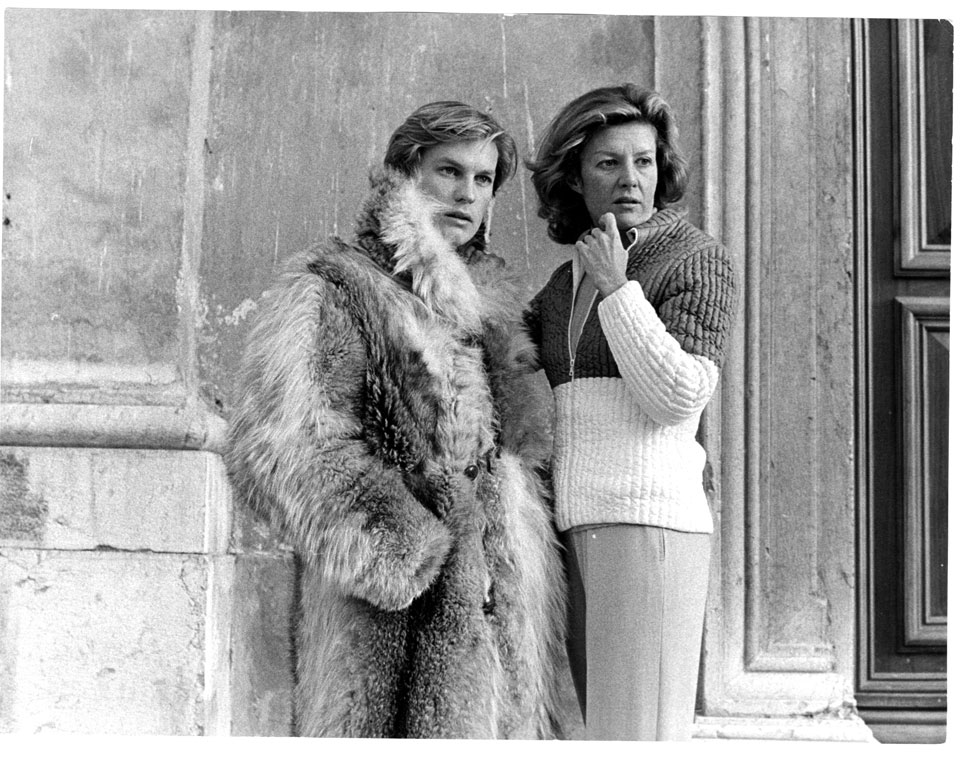

Marina Cicogna Mozzoni Volpi di Misurata fa ingresso nel mercato cinematografico in un decennio inquieto e di grande fermento del cinema italiano. Nei primi anni Sessanta è legata all’orizzonte distributivo, accompagnando la crescita della società Euro International Films attraverso scelte ardite (tra cui L’uomo del banco dei pegni, 1967; Bella di giorno, 1968; Helga, 1968), che ottengono però un certo riconoscimento culturale in una fase di inedita mobilità interna all’industria del periodo postbellico (Corsi 2001; Brunetta 2009; Nicoli 2017). La sua firma come produttrice è legata al cinema d’autore e ‘di qualità’ (a titolo di esempio: Metti, una sera a cena, 1969; Teorema, 1969; Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, 1970; La classe operaia va in paradiso, 1971; Mimì metallurgico ferito nell’onore, 1972) della seconda metà del decennio fino ai primissimi anni Settanta, momento in cui il cinema italiano raggiunge il suo picco produttivo e commerciale prima del successivo declino (De Bernardinis 2009) [figg. 3-4-5].

In virtù di una tale parabola, connotata da un milieu cosmopolita e da strategie di mercato espansive portate avanti secondo un’ottica internazionale che spesso si appoggia ai possibili accordi di coproduzione, Cicogna viene spesso definita la «prima produttrice europea». Al netto dell’importanza che va riconosciuta al suo intervento sul terreno della produzione cinematografica italiana, in particolar modo nel quinquennio tra il 1968 e il 1973, questa affermazione sollecita in prima istanza le culture della produzione (Caldwell 2008) e, di conseguenza, l’uso delle fonti, aprendo una riflessione sul rapporto tra documentazione e forma narrativa o, come scrive Ginzburg (2006), tra verità, finzione e menzogna, tra «etico» ed «emico». Gli appunti che seguono intendono collocare all’interno di questo frame lo sguardo su Marina Cicogna, anche a partire dal recente processo di riscoperta della sua importanza come pioniera della produzione cinematografica. L’obiettivo non è, dunque, quello di celebrare il successo e l’autonomia di Cicogna nell’orizzonte regolato dai ‘capitani d’industria’, così come appare ovvio fotografando il periodo in esame, quanto piuttosto rintracciare quegli elementi che permettano di formulare delle ipotesi di indagine microstorica, per contribuire a una lettura più ampia del terreno culturale della produzione cinematografica italiana successiva al boom economico.