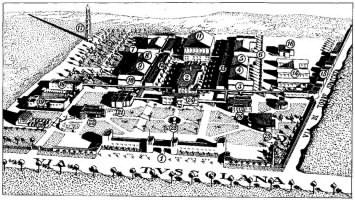

In questo breve saggio presento una riflessione su alcune fonti storiche che documentano il contributo delle donne alla produzione cinematografica in Italia tra il 1930 e il 1960. Questa ricerca fa parte di un progetto più ampio sulla storia degli stabilimenti cinematografici in Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, intitolato STUDIOTEC: Infrastructure, Culture and Innovation in Britain, France, Germany and Italy 1930-60[1] e finanziato dal Consiglio Europeo per la Ricerca. Il gruppo di colleghi e colleghe che collabora al progetto STUDIOTEC, guidato dalla storica inglese Sarah Street, si muove lungo quattro assi principali, studiando in prospettiva comparatista e transnazionale la struttura architettonica e l’infrastruttura dei luoghi adibiti alla produzione cinematografica; la creatività e la sperimentazione tecnologica all’interno degli stabilimenti; le relazioni sociali e professionali esistenti tra le varie componenti della forza lavoro impiegata negli stabilimenti; i fattori politici e economici che hanno influenzato il settore.

Documentare la struttura e le dinamiche produttive all’interno dei vari stabilimenti cinematografici operanti in Italia tra il 1930 e il 1960 non è impresa facile, specialmente in contingenze, come quelle attuali, in cui l’accesso agli archivi locali, di stato, audiovisivi e di enti bancari o a collezioni private è limitato. Nonostante il generoso sostegno remoto di archivisti e colleghi in varie città italiane, dagli inizi della pandemia di COVID-19 a oggi (settembre 2021), mi sono spesso trovata a muovermi, in smart working, in direzioni alternative rispetto alla consueta esplorazione delle fonti d’archivio. Se questa lunga fase preliminare di indagine da remoto ha sicuramente posticipato la consultazione di fonti archivistiche utili a documentare non solo «la costruzione dell’artificio» (Cardone, Cuccu 2005) in Italia durante il periodo sotto analisi ma anche la sua organizzazione, d’altra parte, il lavoro di ricerca online ha messo in luce la presenza, o assenza, di fonti digitalizzate o meno, che documentano la divisione del lavoro all’interno degli stabilimenti cinematografici e che possono contribuire a esplorare il contributo delle donne alla produzione cinematografica nazionale.