Mentre i primi illustratori di Pinocchio, Mazzanti (1883) e Chiostri (1901), tendono a rappresentare la Fata come una donna comune, intensificando il processo di naturalizzazione del fantastico già in atto nel testo, gli illustratori successivi cercano di fare emergere altri aspetti di questo personaggio così eclettico, che si presta alle più svariate rappresentazioni e interpretazioni. Attilio Mussino, ad esempio, nella prima edizione a colori di Pinocchio (1911), si serve proprio del colore per fare emergere il fantastico, con una punta di ironia, disegnando in alcune immagini una Fata interamente azzurra, pronta però ad assumere forme e cromatismi diversi a seconda delle situazioni. Altri illustratori, come Luigi e Maria Augusta Cavalieri (1924) o Vittorio Accornero (1942), esaltano l’atmosfera magica e fiabesca della prima apparizione della Fata, ricorrendo all’iconografia tradizionale in cui le fate indossano cappelli a punta e lunghi abiti lussuosi. Questa Fata di straordinaria bellezza può addirittura assumere le sembianze di una diva del cinema nelle immagini di Bernardini (1924), Bianchi (1926) o Cervellati (1946).

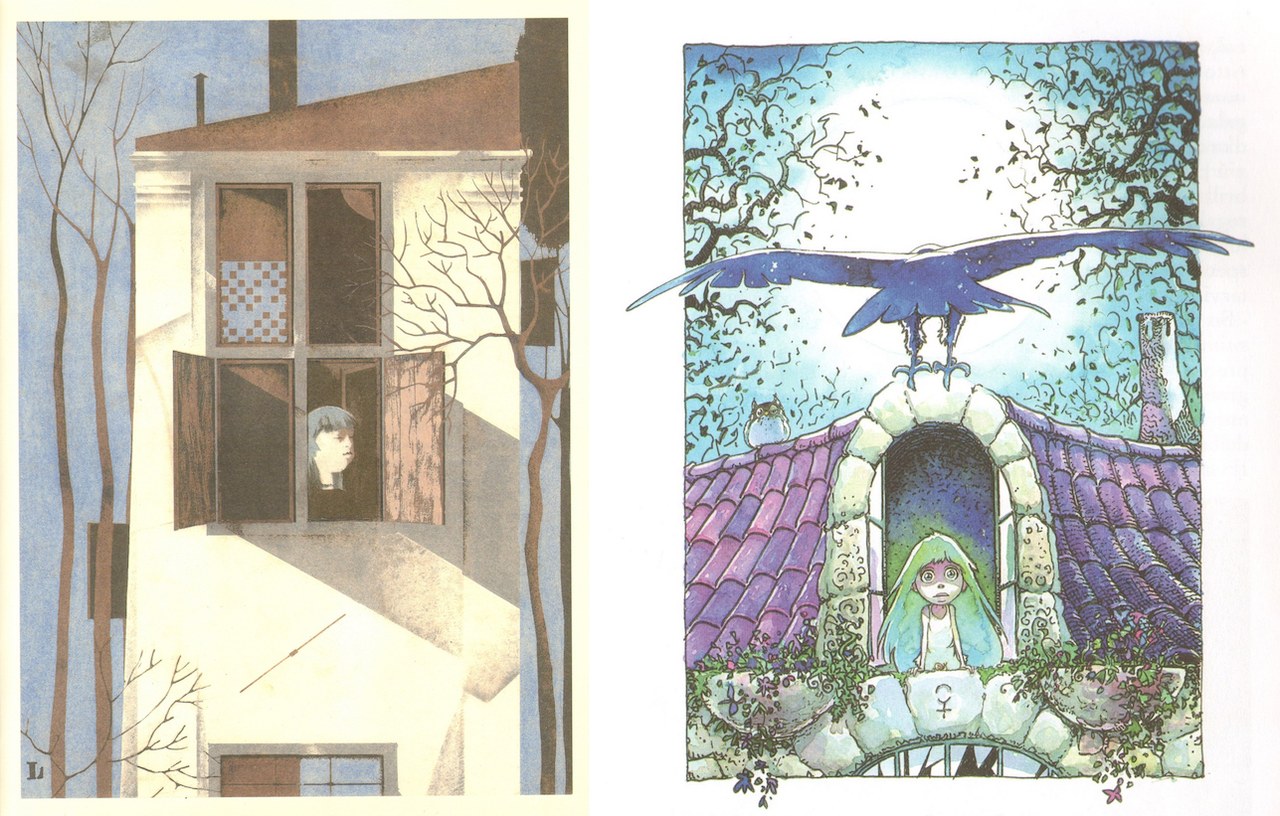

Lontane dall’atmosfera magica o dal divismo cinematografico sono invece le immagini di Sto (Sergio Tofano, 1921), Angoletta (1951) e Jacovitti (1945 e 1964, escluse le versioni a fumetti), che inscenano una versione comica o parodica della Fata. Nel Pinocchio di Sto – l’inventore del signor Bonaventura – la Fata è personaggio secondario, che compare solo due volte: la prima come presenza angelica dall’abito bianco, ma vista da dietro, la seconda come donna comune che regge la brocca sulla testa mentre rivolge uno sguardo di rimprovero a uno sgomento Pinocchio [fig. 1a]. Bruno Angoletta, il creatore della recluta Marmittone, disegna una Fata boccoluta dalle labbra pitturate, un po’ diva ma in versione casalinga, che indossa un abitino con maniche corte a sbuffo e colletto inamidato [fig. 1b]. Ma è Jacovitti a distanziarsi dalle immagini più seriose del personaggio, disegnando una Fata decisamente brutta che pure nel suo palazzo con candelabri e colonne tortili indossa un grembiulino bianco [fig. 2]: per fare diventare donna comune quella fata ordinaria, gli basta sistemare la sua coroncina di fiori a ornamento di un buffo cappello.