e tutto sarebbe visibilmente legato se con un solo sguardo si scoprisse nella sua totalità la traccia lasciata dal filo di Arianna capace di condurre il pensiero nel proprio labirinto

Georges Bataille, L’anus solaire, 1931

1. Posizioni

Una linea sottile e sinuosa attraversa il Novecento, supera geografie e accademie, scorre lungo i bordi della storia dell’arte senza mai penetrarvi, e disegna un itinerario leggero che stringe parole e immagini seguendo la forza degli occhi e le angolazioni dello sguardo, la coscienza visiva e l’inconscio ottico. Una linea che si propaga nell’eco della voce di poeti e di trafficanti clandestini della parola che muovono un’affascinante indagine sul potere misterioso delle immagini socchiudendo gli occhi o guardando in piena luce, ma sempre da una postazione defilata, fuori centro, che legge i messaggi visivi come una nutriente esperienza tra il visibile e l’invisibile. Di questa costellazione che sfila sotto il segno della poesia e della critica, della parola e del silenzio, sono figure esemplari John Berger, Yves Bonnefoy e Regis Debray, che in luoghi e tempi diversi sono entrati e usciti dallo spazio dell’arte attraverso la sliding door delle immagini e hanno scelto l’accecante prospettiva del ‘guardare sul guardare’ come «pericoloso supplemento», ha osservato W.J.T. Mitchell delineando la zona grigia dei visual studies, «alla storia dell’arte ed all’estetica».[1] Poeti e scrittori, ma innanzitutto acuti lettori delle pieghe e delle curvature della visione, non riconducibili ad una categoria e ad uno statuto disciplinare – sebbene l’area della cultura visuale, spesso in-consapevolmente attraversata ante litteram, ne accolga le oscillazioni epistemologiche e le traiettorie concettuali – Berger, Bonnefoy e Debray hanno con indisciplinata perizia frequentato l’arte e il suo doppio (le immagini), disegnando una luminosa anatomia dell’occhio e della sua vorace proiezione sul mondo, lo sguardo. Di questa figurazione che coinvolge occhio e sguardo, termini di un’impossibile endiade all’origine di una feconda schisi – «L’occhio e lo sguardo, questa è per noi la schisi in cui si manifesta la pulsione a livello del campo scopico»[2] ha ricordato Lacan, annotando che l’occhio è l’oggetto del desiderio e non della visione –, Berger, Bonnefoy e Debray ne hanno fatto un motivo ricorrente che scandisce la loro parabola intellettuale e segna, seppur con intermittenze e discontinuità, alcuni passaggi cruciali della loro riflessione. Un’interpretazione effetto di una particolare posizione che accomuna questi tre autori, che è quella del poeta il cui sguardo è costantemente impegnato a calibrare il rapporto tra regime di visibilità e regime di enunciazione, come più chiaramente mostrano Berger e Bonnefoy, ma è anche quella del philosophe critique che cerca di ‘mettere in forma’, di ordinare i gradi del visibile e offrirne una lettura analitica, come avviene nel discorso sullo sguardo imbastito da Debray.

Così le polisemantiche narrazioni visive di Berger, le iridescenti osservazioni poetiche di Bonnefoy, insieme con la riflessione eretica del ‘guerrigliero-filosofo’ Debray, costituiscono un’affascinante costellazione teorica per analizzare le trame dello sguardo, per tratteggiare attraverso frammenti e dettagli – davanti ai quali, come incomparabilmente ha sostenuto Daniel Arasse,[3] lo sguardo soccombe – un’articolata e plurale cartografia del vedere fra la storia dell’arte e la quotidianità. Berger, Bonnefoy e Debray – ed è uno degli aspetti più caratterizzante della loro riflessione – sono portatori di una preziosa ‘parzialità’, di uno sguardo autre che manifesta in maniera sottile l’insofferenza per le costrizioni e i limiti imposti da «le corset de la cronologie»,[4] come di recente ha ricordato Thierry Dufrêne. Nelle loro scritture prende forma una proposta che è con e contro la storia dell’arte, di cui trasgredisce le norme e abbatte gli steccati – così titola l’introduzione di Tom Overton[5] all’edizione italiana di Paesaggi di Berger –, tradendone la linearità e la teleologia: «Mai più una singola storia sarà raccontata come se fosse l’unica»,[6] annoterà, in anticipo sulla vulgata post-moderna, lo scrittore inglese nel romanzo G. (1972). Al suo posto una non-storia «piena di rumore e di furore» che interroga le onde dello sguardo (collettivo), ne rintraccia le metamorfosi e i suoi punti di rottura, come chiarirà in un’ideale staffetta Debray, esattamente due decenni dopo: «La storia dell’arte deve qui farsi da parte dinanzi alla storia di ciò che l’ha resa possibile: lo sguardo che noi posiamo sulle cose che rappresentano altre cose».[7] A farsi avanti nella riflessione di questo terzetto d’autori è una diversa temporalità portatrice anche di una rinnovata spazialità che trova nel museo una suggestiva metafora, con le ‘prospettive’ offerte dall’incrocio dei corridoi e dal succedersi delle stanze che diventano altrettante occasioni per «dislocare a vari livelli la [propria] soggettività».[8] Così il dispositivo museale, la collezione come scrittura ‘aperta’ – luogo ideale di proliferazione e germinazione delle immagini – diviene, nei discorsi di Berger, Bonnefoy e Debray, il laboratorio di verifica dove sondare la profondità ed i meccanismi dello sguardo. E, infatti, proprio da queste ‘campagne’ d’osservazione dentro e fuori il museo, tra l’opera e la vita, traggono origine le cangianti ‘collezioni di sguardi’ che scandiscono le loro ricerche, sfavillanti ‘gallerie’ che isolando ed unendo singoli frammenti creano uno spazio fluido e combinatorio di cut-up visivi.

Le regard, o come titola l’edizione francese dello splendido volume di Berger Au regard du regard (1995), è questo il punto d’incrocio, l’ossessivo tema collezionato dall’autore inglese che mette a punto la sua personalissima esperienza di ‘visioni’ perennemente in bilico tra arte e vita. Attraverso la frequentazione ininterrotta, per oltre mezzo secolo dell’arte e delle immagini, degli artisti e delle loro esistenze, la sua riflessione assume la ‘leggerezza’ del racconto vincolato soltanto alla franchezza dello sguardo: «quelli di Berger sono racconti che hanno l’irriverenza del gesto poetico e la crudeltà della testimonianza, sono i documenti mai ingenui di un’interrogazione che riguarda, innanzitutto l’autore dell’opera e, insieme, l’autore dello scritto che la riguarda».[9] Un itinerario quello dello storyteller inglese – questo l’appellativo che preferisce – che sin dal A Painter of Our Time (tradotto in italiano da Luciano Bianciardi nel 1961 come Ritratto di un pittore) coglie nel territorio magico della pittura la riserva dove allenare lo sguardo, una capacità peraltro rafforzata dalla sua stessa pratica del medium pittorico e quindi da una spiccata confidenza con le manie e gli spettri che punteggiano l’universo delle arti visive.

A farsi largo gradualmente, nel nostro orizzonte di analisi, è l’ossessione data dall’impossibilità di vedere totalmente il nostro vedere, che è portatrice di un’insolvibile e intrinseca dualità che la rende al contempo origine e fine della percezione, soggetto e oggetto della conoscenza. Con un movimento minimo lo sguardo riesce a cogliere immagini e forme, profili e volti, ma con un’unica esclusione rappresentata proprio del possessore di questo sguardo, «poiché ognuno rispetto a se stesso, in quello spazio di trionfante trasparenza, occupa un punto oscuro, un luogo opaco; permane in una condizione d’invisibilità, sconosciuto a se medesimo».[10] Quest’aura che fascia i confini del viso, la sola percezione che noi siamo in grado d’avvertire del nostro sguardo, è per Bonnefoy l’emblema di un delicato gioco di sdoppiamento tra lo ‘sguardo’ che è anche ‘riguardo’, ovvero attenzione e rispetto, cura e premura, di ciò che viene guardato – «ce que je regarde / ce qui me regarde, ciò che guardo e ciò che mi riguarda, mi tocca, mi modifica e mi determina»[11] –, e dunque è una forza che istituisce e proietta, ‘posiziona’ e relaziona, l’individuo nello spazio; per il poeta francese lo sguardo istituisce l’essere, gli occhi moltiplicano e diversificano le apparenze. Ma soprattutto nella nozione di ‘riguardo’ si cela ancora un altro significato, un movimento inesauribile di colloquio tra sé e l’altro da sé, tra la propria alterità, sé stessi, e qualcun’altro a cui ci si rivolge, pur senza sapere chi è; un movimento di specchiamento espresso dall’essere ri-guardati, di fatto come ha ricordato ancora Lacan:

Quello che si tratta di circoscrivere è […] la preesistenza di uno sguardo - io non vedo che da un punto ma, nella mia esistenza, sono guardato da ogni parte. […] Questo sguardo che io incontro […] è, non già uno sguardo visto, ma uno sguardo da me immaginato nel campo dell’Altro.[12]

Temi e questioni che per Bonnefoy seguono i rivoli di una parola luminosa che cresce nel movimento dello sguardo, il bisogno di scrivere del poeta francese si riflette in una profonda adesione ad un’antica civiltà delle immagini lungamente sognata, visitata e immaginata, tale da fargli osservare:

Che altro fu quella notte di un’estate lontana in cui, scendendo dal treno, posando il piede per la prima volta sul suolo italiano, vidi innalzarsi dietro alcune case verso il cielo, velato da vaghi bagliori, il campanile di Santa Maria Novella? […] Immagini che lasciano intravedere l’in-sé di ciò che è, ma come una notte, e senza giorno immaginabile di là.[13]

Una domanda che scava bene in profondità fino a risalire a L’entroterra – questo il titolo italiano di un saggio scritto da Bonnefoy nel 2003, dove le parole sono quasi dipinte –, al luogo sorgivo delle immagini, a quella frangia dell’immaginario dove lo

spazio della scrittura, nell’Arrière-pays, è raddoppiato da uno spazio mitico che, in un modo non esattamente collocabile, ha i suoi confini più lontani nelle sabbie dell’Asia centrale o dei cortili o dei terreni incolti nei sobborghi che l’Estremo Occidente abbandona ai vetri infranti, ai rottami arrugginiti nell’erba.[14]

Dal canto suo Debray attraversa le morfologie del visibile e ricerca la genesi delle nostre credenze visive avventurandosi nel tentativo ‘impossibile’ e pericoloso di ri-costruire una storia dello sguardo in Occidente.[15] Un compito teorico rischioso, annota lo stesso Debray, altrettanto arduo e ‘improbabile’, ma orientato sul rovescio e l’inversione di quello compiuto da Georges Bataille che in Histoire de l’œil segue le avventure dell’occhio-oggetto «di immagine in immagine» e attraverso le sue reincarnazioni «contrappone l’immaginazione romanzesca [che] è probabile […] all’immaginazione poetica che è invece improbabile».[16] Probabile e improbabile, immagine e immaginazione, visibile e invisibile, diventano i nodi di un discorso che non scioglie mai i suoi fili e si perde nel luogo stesso là dove trova origine, nel labirinto inespugnabile dell’occhio e dello sguardo.

Per il filosofo francese si tratta di ricercare nelle immagini – tra esse alcune chiamate ‘opere d’arte’ – il senso generato dallo sguardo con la convinzione che se

le immagini fanno agire e reagire, […] se le nostre immagini ci hanno in pugno, se esse per natura sono in potenza altro che una semplice percezione, la loro forza – aura, prestigio o irraggiamento – cambia con il tempo. Noi vorremmo interrogare questo potere, rintracciare le sue metamorfosi ed i suoi punti di rottura.[17]

Interrogando questo «potere», Berger, Bonnefoy, Debray – assunti come paradigmi della nostra riflessione –, aprono vie e suggeriscono itinerari che confluiscono, percorrendo strade differenti, nel risvolto dello sguardo. Sfilano davanti ai nostri occhi ‘collezioni’ e ipotesi, di cui proveremo a mettere a fuoco alcuni nodi critici, scandite da dolci digressioni e voraci disseminazioni che rinunciano a costruire sistemi chiusi che, come ricordava Baudelaire, «costringono ad una continua abiura»[18] e si contentano di cercare ospitalità nel doppio fondo delle immagini.

2. «Il vedere viene prima delle parole»

Io dall’alto aguzzo lo sguardo

Walt Whitman, Song of Myself, 1855

Ha ricordato recentemente Overton che, in occasione delle celebrazioni per il quarantesimo anniversario della pubblicazione di Questioni di sguardi (1972), a Londra fu realizzato il progetto Ridisegnare le mappe, che provava a seguire la variegata eredità generata dal volume di Berger; tuttavia ogni tentativo di cartografare il pensiero e l’opera dello scrittore inglese s’imbatte nella «coerente mutevolezza della sua visione del mondo e […] si finisce per sentirsi allegramente impotenti, stupiti dall’imprendibilità o dell’irriducibilità del suo discorso».[19]

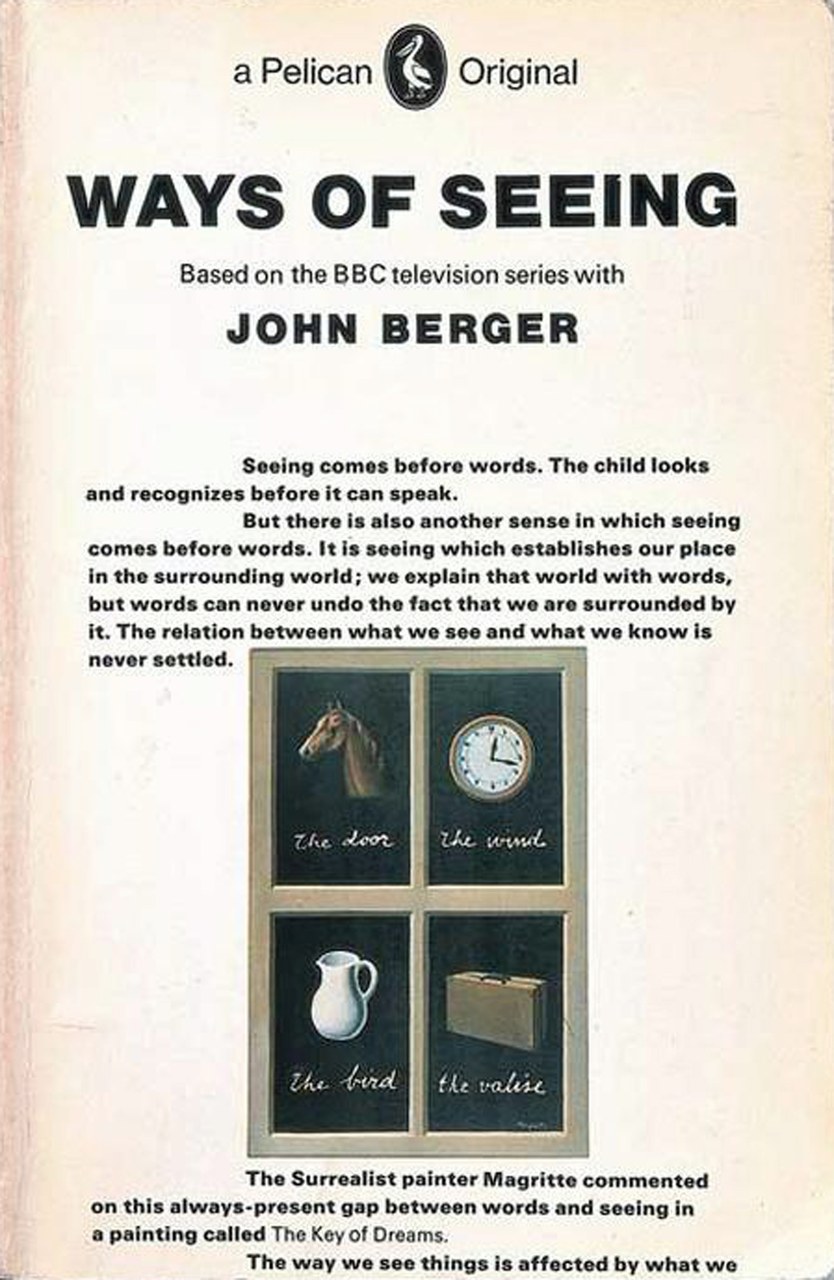

Una ‘visione’ e un ‘discorso’ che trova nel saggio visivo-televisivo del 1972 – prim’ancora che un volume fu una serie televisiva realizzata per la BBC – un decisivo punto d’irraggiamento sin dall’incipit:

Il vedere viene prima delle parole. […] È il vedere che determina il nostro posto all’interno del mondo che ci circonda; quel mondo può essere spiegato a parole, ma le parole non possono annullare il fatto che ne siamo circondati. Il rapporto tra ciò che vediamo e ciò che sappiamo non è mai definito una volta per tutte.[20]

Su questo ineludibile scarto tra parole e visione si consuma l’intera parabola di Berger che si nutre del perpetuo slittamento di significato determinato dall’esercizio dello sguardo perché la «nostra visione è costantemente attiva e costantemente mobile. E, costantemente, costringe le cose a girarle attorno, costituendo ciò che ci circonda nella nostra individualità».[21] Di quest’atto di scelta – guardiamo solo ciò che sappiamo –, le immagini sono la prova flagrante perché ‘rappresentano’ una selezione, un ‘ritaglio’, come evidenzia l’immagine iniziale della serie televisiva Ways of Seeing con Berger che si avvicina ad una riproduzione del dipinto di Botticelli Venere e Marte con un coltello, osserva per un istante il quadro e subito dopo inizia a ritagliare un brano dell’immagine incorniciata. Dunque le immagini incorporano un modo di vedere, d’altronde lo stesso Berger annota nell’omonimo saggio che se le immagini in origine furono prodotte per evocare ciò che era assente, più tardi divennero specchio dello sguardo ancor più che emblema del soggetto raffigurato. Così il volume Questioni di sguardi, costituito da sette riflessioni che alternano parole e immagini, è una bussola di navigazione che attraverso l’accostamento di dipinti, pubblicità, fotografie, restituisce i processi di soggettivazione e le funzioni sociali, le ossessioni e le convenzioni, dello sguardo. Tecniche (la pittura ad olio) e generi (il nudo), opere originali e riproduzioni, che diventano esse stesse punto di riferimento per altre immagini, sono nel discorso bergeriano anzitutto categorie della visibilità, tessere di un montaggio verbo-visivo che funziona da attivatore del suo universo poetico. Una strategia che trova riscontro esemplare in un attualissimo passaggio, dove lo scrittore inglese annota:

Qualche volta, in camera da letto o in soggiorno, adulti e bambini hanno dei pannelli su cui affiggono pezzi di carta diversi: lettere istantanee, riproduzioni di dipinti, ritagli di giornale, disegni originali, cartoline. In ciascun pannello tutte le immagini appartengono allo stesso linguaggio e, entro tale cornice, tutte più o meno si equivalgono, poiché sono state scelte in modo altamente personale per accompagnare l’esperienza di chi abita la stanza. Sarebbe logico che questi pannelli sostituissero i musei.[22]

Pannelli di warburghiana memoria scossi dal vento situazionista, piccoli universi privati in ‘camere tutte per sé’, ma anche affascinati collezioni di sguardi, in quale altro modo chiamare questi musei domestici? In questo spazio ‘domestico’ che ribalta e incornicia, la pittura – pur nell’in-differenza dello sguardo – ha un ruolo particolare perché, scrive Berger in un testo dal titolo felicissimo Presentarsi all'appuntamento. Narrare per immagini (2010),

L’immagine dipinta consegna al qui e ora quel che rappresenta. Va a prendere il mondo e lo porta a casa. […] Turner esce dalla burrasca con un dipinto. Valica le Alpi e riporta un’immagine della terrificante grandiosità della natura. Ecco cosa intendevo, dicendo che la pittura va a prendere il mondo e lo porta a casa.[23]

La pittura e le immagini, la stanza e il museo, ma su tutto lo sguardo che si appropria, risemantizza e costruisce, ‘portando a casa’ lunghe sequenze o micro-dettagli di significato, da ciò nasce anche la tensione cinematografica che attraversa la ricerca bergeriana e le felici collaborazioni con registi come Mike Dibbe, Tim Neat, Alain Tanner.[24]

Coniugando Marx e Benjamin, Antal e Baxandall, operando dunque una sintesi tra le istanze marxiste legate alla fruizione e alla riproduzione dell’opera e le questioni poste da una storia sociale dell’arte impegnata nella perlustrazione delle traiettorie economiche e incardinata sull’identificazione di un period eye,[25] lo scrittore inglese reinterpreta con sentita militanza lo statuto delle immagini e con esse dell’arte di cui rifiuta la narrazione canonica e accademica di certa critica, come annota sin dal 1959 in un famoso testo Il critico ideale ed il critico combattente suggerendo un ‘differente livello’ di lettura:

Dopo aver reagito a un’opera d’arte […] quel che portiamo via con noi – al livello più profondo – è il ricordo del modo di osservare il mondo dell’artista. La rappresentazione di un evento riconoscibile ci dà la possibilità di collegare il modo di guardare dell’artista al nostro. Le forme che egli usa sono i mezzi con cui esprime il suo modo di vedere. […] Tuttavia per quale ragione il modo di osservare il mondo di un artista dovrebbe avere per noi un qualche significato? Come mai ci dà piacere? A mio avviso perché aumenta la consapevolezza delle nostre stesse potenzialità. Un modo di guardare il mondo implica tuttavia una certa relazione con il mondo, e ogni relazione implica un’azione.[26]

Un esercizio che per Berger riguarda un arco visivo sterminato come mostra la vertiginosa lista confluita nel volume Ritratti (2015) che parte dai ‘pittori’ della grotta di Chauvet e arriva all’artista siriana Randa Mdah, passando per l’attivazione di affascinanti cortocircuiti verbo-visivi in forma di dialogo ed epistole, saggio e poesia, che mettono a reagire «Kavafis con Caravaggio “pittore dei bassifondi”, Brecht con Bruegel, Dostoevskij con Holbein, Yeats con Picasso, Hikmet con Muñoz».[27] Contro ogni steccato lo sguardo è calamitato da un orizzonte mobile che contempla le matematiche visive di Piero della Francesca, le cui figure guardano «il mondo come attraverso due fessure»,[28] e le «sottigliezze pellicolari»[29] di Mark Rothko, la visione che «avanza di luce in luce come la figura che cammina sulle pietre di un guado»[30] di Matthias Grünewald e le figure di Alberto Giacometti, incessante motore della sua riflessione. Scriverà, attivando un seducente doppio gioco che parte non a caso da uno straordinario ritratto in movimento ‘catturato’ da Cartier-Bresson nove mesi prima della morte dell’artista svizzero,

Se la guardate, la figura vi guarda a sua volta. Capita anche con il ritratto più banale. Ciò che adesso è diverso è il modo in cui diventate coscienti del percorso del vostro sguardo e del suo: lo stretto corridoio del guardare tra voi – non diverso, forse, dal percorso di una preghiera, se mai una cosa simile può essere visualizzata. Fuori dal corridoio nulla conta. Esiste un solo modo per raggiungerla: stare immobili e guardare fisso.[31]

Guardare e restare immobili, scrive Berger, perché tutto «sgorga dagli occhi», come la Veduta di Delft di Johannes Vermeer che condusse Proust-Bergotte fino alla morte, pur di poter riguardare quel «piccolo lembo di muro giallo».[32]

3. Lo sguardo e gli occhi

Io? Inseguo un’immagine, nient’altro

Gérard De Nerval, Les Filles du feu, 1854

Da un’osservazione di Marcel Proust, posta ad esergo del saggio che apre Osservazioni sullo sguardo (2002) – «l’unico vero viaggio […] sarebbe […] avere altri occhi»[33] scrive l’autore della Recherche –, prende avvio anche la riflessione di Bonnefoy, un lungo viaggio orientato dalla stella delle immagini, dalla frequenza e dall’intensità della luce da esse emanata: «Pittore, / La stella dei tuoi quadri è quella che s’aggiunge / All’infinito che popola invano i mondi. / Guida le cose al loro vero luogo, / Avvolge la loro schiena di luce»,[34] sono i versi di Dedham, vista da Langham pubblicati nella raccolta Quel che fu senza luce (1987).

Dal dolce abbandono alle immagini, motivo germinante dell’intero percorso del poeta francese, prende forma il bisogno di scrivere che genera segni e parole nell’incrocio degli sguardi. Un’attrazione che lascia intravedere, come per Berger, nella figura del pittore un emblema splendente al quale riconoscere per i rischiosi azzardi una totale ammirazione, di cui la poesia di Bonnefoy dona ancora una mirabile espressione: «Pittore, / da quando ti ho conosciuto ho avuto fiducia in te, / Perché per quanto tu sogni i tuoi occhi sono aperti / E rischi il tuo pensiero nell’immagine / Come s’immerge la mano nell’acqua, tu prendi il frutto / Del colore, della forma frantumati, / Lo posi reale tra le cose dette».[35] Una riflessione che rilascia nitida ai nostri occhi la cultura visiva che alimenta il tragitto intellettuale del poeta francese che abita, come pochi altri, lo spazio della poesia novecentesca nel segno delle immagini evocate, ricordate e sognate. Di questo progetto ‘visibile’, esposto sin dagli anni di frequentazione del gruppo surrealista parigino, sono prova le raccolte poetiche e le riflessioni critiche, i saggi teorici e gli scritti d’occasione, di cui è disseminata l’eterogenea opera bonnefoyana, ma al pari lo è la psicogeografia che compone il suo prisma visivo profondamente influenzato dagli ‘incontri’ in Italia con Piero della Francesca e Tintoretto, Palladio e Caravaggio, fino a risalire al Novecento.[36] Incontri, immersioni visive, la cui vibrazione

si fa strada a diversi livelli di coscienza, la sua scossa attraversa le parole con le quali prendiamo coscienza del mondo, ed è in questo modo, differito ma profondo, che entra in contatto con la poesia: delle nuove immagini, dei ritmi mutati, e prima o poi degli scritti che ne porteranno il segno.[37]

Del resto anche recentemente, in uno dei suoi ultimi scritti, Bonnefoy ha ricordato: «Sin dall’infanzia, le immagini dipinte mi hanno colpito; e nei primi tempi mi impressionava più il loro modo di significare, il loro statuto di immagine, che non il loro soggetto».[38] Un pensiero che ricongiunge il mondo delle immagini all’universo dell’infanzia e ne annuncia una delle qualità supreme che è quella di costituire un passaggio verso un ‘altrove’ che comunque sarebbe ancora in questo mondo qui, ma che manifesta anche una precisa presa di distanza dalle strettoie iconografiche e iconologiche della storia dell’arte ufficiale. Infatti, il poeta francese, al pari di Berger, puntualizzerà più volte di non essere interessato alla critica, come mero esercizio ermeneutico, né alla storia, come costruzione cronologica, ma di voler penetrare mediante l’osservazione in «ciò che è in intimo rapporto con la finitudine», di volere in estrema sintesi «guardare con gli occhi di Vermeer».[39] Un atteggiamento sostenuto da un’incessante frequentazione con le opere, da un ostinato attraversamento degli spazi museali, dal Louvre – le grand espace di moltiplicazione e turbinio del visibile –, alla National Gallery di Londra, fonte inesauribile «di tante ore di vero sguardo».[40]

Ritornando al punto di partenza, Bonnefoy offre un’articolata analisi di questo approccio metodologico in Osservazioni sullo sguardo, in particolare nel significativo saggio iniziale dall’esplicito titolo Lo sguardo e gli occhi, dove avverte innanzitutto che «siamo esseri parlanti, il che condiziona gli occhi, li sottomette, per quanto siano organi del corpo, agli imperativi del linguaggio».[41] La pronuncia di un ‘asservimento’ degli occhi al linguaggio è il sintomo di un processo che per Bonnefoy riduce l’avventura umana a forme di astrazione, di sterile concettualizzazione – «l’approccio concettuale al mondo non può pensare il fatto, invece decisivo, che una cosa o un essere siano, qui oppure no, nello spazio della nostra vita, con in sé tutto ciò che ne fa realtà particolari, individuali»[42] – di cui l’arte, la «grande arte» che mantiene viva la presenza di ciò che ‘è’, rappresenta la guarigione, proprio come la poesia segna la trasgressione del linguaggio. Ma seguendo il discorso del poeta francese si verifica una più profonda e irreparabile scissione che è quella tra gli occhi, che «sono ciò che può percepire aspetti nell’apparenza sensibile […] sono ciò che può isolare questi aspetti, approfondirne e differenziarne la qualità specifica proprio dove essi si situano, vale a dire alla superficie delle cose, e possono servire quindi alla causa del pensiero concettuale», e lo sguardo che è «ciò che accettando, amando, già fa essere. È lui a creare, non l’universo come è costruito dalle scienze, ma il luogo in cui gli esseri esistono in quanto esseri e hanno tra loro rapporti in quanto esseri».[43] Se gli occhi designano percezione, lo sguardo istituisce presenze, una ‘verità’ che per Bonnefoy attraversa carsicamente tutto l’immaginario visivo occidentale, di cui l’arte rappresenta la più luminosa rivelazione. Lo sguardo ci spinge oltre i segni, verso i loro referenti che sono le nostre vite, questo il messaggio di Bonnefoy che individua nel Novecento il punto di massima estensione di questa dialettica del visibile, che sebbene ha determinato il «successo» degli occhi «se si ha in mente il fascino esercitato dai segni come oblio e negazione dell’essere», tuttavia «si scopre in fretta che i principali artisti della nostra epoca sono coloro che lo hanno subito, ma conservando sempre viva la memoria di quella che ho chiamato presenza».[44] Di questo fronte, che dello sguardo conserva memoria come rivelatore di presenza, è sostenitore l’autore francese che riconosce in artisti come Giacometti, Picasso e Morandi, alcuni dei vertici assoluti. In particolare, Giacometti – figura altrettanto cruciale del pantheon bergeriano – è stato nel cuore del XX secolo il grande innovatore dello sguardo capace, secondo Bonnefoy, con un’opera magnetica come L’objet invisible (1934), di sondare la presenza sul confine labile tra visibile e invisibile, prima di decidere di voler realizzare esclusivamente ritratti «ma abbandonando gli aspetti percepiti dagli occhi, ricentrando, restringendo i tratti del volto sullo sguardo che viene dal modello, con una specie di aura con la quale circonda la testa».[45] Questo atto è quindi ormai

la convinzione che ciò cui mira l’artista non dev’essere la figura degli esseri ma il loro volto e in esso il loro sguardo che esprime il rapporto della persona con se stessa nella sua stessa relazione con il suo universo, che de-reifica il mondo, che è la fonte che fa sì che vi sia della presenza sulla terra.[46]

Ritrovarsi ‘dalla parte dello sguardo’ significa così per Bonnefoy provare a guardare con gli occhi di Proust-Bergotte che guarda con gli occhi di Veermer, vuol dire guardare «con gli occhi di un altro, di cento altri»,[47] al fine di afferrare una presenza in quella ‘specie di aura’.

4. Anatomia dello sguardo: vita e morte delle immagini

Forse la prima regola che devo pormi è questa: attenermi a ciò che vedo

Italo Calvino, Palomar, 1983

Stazione esemplare anche per la riflessione di Debray, il flash di Proust-Bergotte nello specchio di Vermeer è testimonianza di una confessione d’impotenza, l’impossibilità di «trasmettere “in diretta” uno stato sensibile del mondo»,[48] di cui la morte di Bergotte è prova suprema. Della pittura di Vermeer l’alter ego di Proust ne muore, di fronte alla Veduta di Delft sfila in pochi secondi «sotto la palpebra del dolce cantore dai capelli bianchi, la sua intera vita, l’inutilità del suo lavoro personale, e forse anche la patetica inettitudine delle parole a restituire un cielo, l’acqua, il silenzio».[49] Vita e morte s’incrociano davanti al dipinto del pittore olandese congelando in una sequenza memorabile un esito scontato, sì perché per il filosofo francese «resta il fatto che la capacità espressiva e trasmissiva dell’immagine passa per altre vie che per quella di una lingua (naturale o artificiale). Mostrare non sarà mai dire».[50] Una ‘resa’ incondizionata allo sguardo – «il vedere viene prima delle parole», aveva ammonito Berger –, non proprio, ma il riscontro di una polarità, quella tra vita e morte, che trova origine per Debray nel cuore stesso delle immagini, nella loro capacità di aprire varchi tra il visibile e l’invisibile.

Un potere che il linguaggio può aspirare a ‘sviluppare’ proprio come un negativo, allora per l’autore di Vita e morte dell’immagine (1992) il visibile si compie nel leggibile:

Precisiamo. Un’immagine è un segno che presenta questa particolarità: essa può e deve essere interpretata, ma non può essere letta. Di ogni immagine si può e si deve parlare; ma l’immagine stessa non lo può fare. […] Il linguaggio parlato dall’immagine ventriloqua è quello di chi la guarda. E ogni epoca in Occidente ha avuto il proprio modo di leggere le immagini […] Queste “letture” ci dicono di più sull’epoca considerata che non sui quadri. Sono tanto sintomi quanto analisi.[51]

Indiscutibilmente, volendo seguire l’affascinate metafora ‘fotografica’ suggerita da Debray, se le immagini sono il ‘negativo’ della visione e il linguaggio la ‘camera oscura’ che ne sviluppa le forme e i significati, lo sguardo – di questo triangolo che si viene ad istituire – è il vertice assoluto perché assicura trasmissione, costituisce raccordi e genera significati. In modo ancora più chiaro, nel magmatico volume del 1992, possiamo leggere:

Si sarà compreso che non c’è da un lato l’immagine, materiale unico, inerte e stabile, e dall’altra lo sguardo, come un raggio di sole mobile che verrebbe ad animare la pagina di un grande libro aperto. Guardare non è ricevere, ma ordinare il visibile, organizzare l’esperienza. L’immagine trae il suo senso dallo sguardo.[52]

Dinanzi a questo complesso processo di svelamento dei meccanismi dello sguardo che ordina e organizza, proietta ancor prima di ricevere, Debray coglie le onde gravitazionali dell’inconscio ottico occidentale che con le sue infinite stratificazioni estetiche e politiche, religiose e sociali, richiede un’accurata analisi ermeneutica che interpreta i codici invisibili del visibile. Questa difficile via che ripercorre la genealogia dello sguardo d’Occidente assume il nome di medialogia, una disciplina che nelle intenzioni di Debray incrocia la storia dell’arte, la storia delle tecniche e quella delle religioni, schiudendo un orizzonte che, ha annotato Elio Franzini,

non ha alcuna velleità “edificante”: non vi è un discorso sui destini tragici o sulle magnifiche sorti della vita, e della morte, delle immagini. Si può invece afferrare il disegno dei percorsi con cui lo sguardo occidentale […] ha saputo delineare quelle forme simboliche, quelle figure visibili che hanno la capacità di alludere a un’oscurità in cui tuttavia ci si apre al possibile, ad un possibile che è nella forma e nei suoi processi costruttivi ma che mai si esaurisce in una visione regolamentata o categorizzata.[53]

Sapere non costituito, segnato da evanescenze e da irregolarità, la prospettiva mediologica consente a Debray di individuare tre tappe nel personale disegno della storia dello sguardo occidentale: lo sguardo magico, lo sguardo estetico e lo sguardo economico che hanno reciprocamente suscitato l’idolo, l’arte e il visivo. Una ‘visione’ che produce un’organizzazione del mondo dalla connotazione potentemente ideologica – di fatto all’autore di Rivoluzione nella rivoluzione? (1967) non sfugge di evidenziare come «tutti i grandi sommovimenti popolari nella storia dell’Occidente – dalle Crociate alla Rivoluzione – si presentano come deflagrazioni iconografiche. Rivoluzioni dell’immagine ed attraverso l’immagine»[54] –, ma anche uno schema che trova nel passaggio sull’arte il centro d’irradiazione. Da straordinario anatomista dello sguardo, l’autore francese entra nel corpo delle immagini, ne designa gli inscindibili nodi con la morte e con il sacro, ne ritrova le radici nella magia e nella religione, ne tratteggia le oscillazioni tra l’aldilà e l’aldiquà, per poi ritrovarsi di fronte alla «bisillabica adescatrice»,[55] ‘l’arte’, come al cospetto di una «parola-schermo»[56] ineludibile, un laboratorio dove verificare un ribaltamento epocale. I nomi sui quali punta sono Giotto e Masaccio, Paolo Uccello e Piero della Francesca: con loro si è prodotto un ‘rovesciamento’ capitale per il nostro percorso, se «l’idolo fino a quel momento “trasmetteva” verso il suo spettatore, era lui ad avere l’iniziativa. L’uomo beneficiava delle sue virtù, a certe condizioni, ma non era la sorgente. Era visto non vedente. […] L’era dell’arte mette un soggetto dietro lo sguardo: l’uomo».[57] Ecco che ritorna, sotto la costellazione dell’arte, il motivo dello sguardo e del soggetto, del guardare e dell’essere ri-guardati, si ripresenta l’ombra inquieta e ‘morente’ di Bergotte. Un aspetto che passa necessariamente per il museo, come d’altronde già segnalato anche da Berger e Bonnefoy, perché se «l’arte nasce funeraria, e rinasce appena morta, sotto il pungolo della morte stessa»[58] è nel dispositivo museale che trova domicilio, si trasforma in ‘spazio discorsivo’ permettendo allo sguardo di interiorizzare la norma; in questo ‘ripostiglio’ avviene l’estetizzazione delle immagini che comincia con le collezioni private degli umanisti nel XV secolo, passa per la nascita del Museo pubblico e finisce, secondo Debray, con il XX secolo. Così la riflessione sullo sguardo assume anche per il filosofo francese il valore di un ripensamento delle metodologie e delle cronologie della storia dell’arte e con essa dell’arte che sogna possa essere «immortale (per un individuo); morta (nella storia occidentale delle forme)», precisando però che «la morte dell’arte non è quella dell’immagine (che ci sarà finché ci saranno uomini che sanno che dovranno morire)».[59] Un’eclissi che prefigura ancora una volta un rapporto privilegiato delle immagini con la finitudine dell’essere e apre all’«era del visivo»[60] che annuncia, per Debray, un ulteriore ribaltamento dello sguardo che diventa ‘visione senza sguardo’. Nel tempo della videosfera, in cui «l’immaginario infografico tende a soppiantare il regime analogico dell’immaginario ottico»[61] ha appuntato Paul Virilio, Debray avverte i tragici sintomi di un accecamento – Fenomenologia del terrore: Lo sguardo cieco dell’Occidente (2018) è uno dei suoi saggi più recenti che ruota ancora sul divenire inesauribile dello sguardo occidentale –, di un Angle mort, come efficacemente titola l’edizione francese del volume, dello sguardo. Nel regime visivo prodotto dalla videocrazia[62] – così la chiama il filosofo francese – «quel che ci fa vedere il mondo è anche quel che ci acceca», ma in questa condizione di sgomento, che trasforma in Meduse pietrificanti noi stessi, si aprirà un’altra via allo sguardo che ridarà «gioco agli invisibili spazi dell’interiorità – tramite la poesia, la scommessa, la letteratura, la scrittura, l’ipotesi o il sogno».[63]

1 W.J.T. Mitchell, Pictorial Turn. Saggi di cultura visuale [2008], trad. it. di M. Cometa, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2017, p. 46.

2 J. Lacan, Il seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], trad. it. di A. Succetti, Torino, Einaudi, 2003, p. 72.

3 Cfr. D. Arasse, Il dettaglio. La pittura vista da vicino [1992], trad. it. di A. Pino, Milano, Il Saggiatore, 2007.

4 T. Dufrêne, ‘Pour en finir avec le corset de la chronologie: vers une histoire de l’art élargie qui rapproche les temps et les øeuvres’, in J.H. Martin (a cura di), Théâtre du Monde, catalogo della mostra (Parigi, La Maison Rouge, 19 ottobre 2013-12 gennaio 2014), Paris, Fage Editions, 2013, pp. 30-37.

5 Cfr. J. Berger, Paesaggi [2016], trad. it. di M. Nadotti, a cura di T. Overton, Milano, Il Saggiatore, 2018.

6 J. Berger, G. [1972], trad. it. M. Nadotti, Milano, Neri Pozza, 2012.

7 R. Debray, Vita e morte dell’immagine. Una storia dello sguardo occidentale [1992], trad. it. di A. Pinotti, Milano, Editrice Il Castoro, 2001, p. 16.

8 A. Bonnefoy, Il grande spazio [2008], trad. it. di F. Paoli, Bergamo, Moretti&Vitali Editori, 2008, p. 9.

9 S. Zuliani, ‘John Berger, la redenzione del guardare’, Alfabeta2 (27 gennaio 2019) [accessed 7 february 2021].

10 A. Boatto, Narciso infranto. L’autoritratto moderno da Goya a Warhol, Bari, Laterza, 1997, p. 6.

11 R. Donati, Nella palpebra interna. Percorsi novecenteschi tra poesia e arti della visione, Firenze, Le Lettere, 2014, p. 8.

12 J. Lacan, Il seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, pp. 71-83.

13 Y. Bonnefoy, ‘Postfazione’, in Id., Seguendo un fuoco. Poesie scelte 1953-2001, trad. it. di F. Scotto, Milano, Crocetti Editore, 2003, p. 237.

14 Y. Bonnefoy, L’entroterra [2003], trad. it. di G. Caramore, Roma, Donzelli Editore, 2004, p. 6.

15 Su questo tema si cfr. almeno il recente volume di M. Cousins, Storia dello sguardo [2017], trad. it. di B. A. D’Onofrio, Milano, Il Saggiatore, 2018 e il fondamentale saggio di H. Belting, I canoni dello sguardo. Storia della cultura visiva tra Oriente e Occidente [2008], trad. it di M. Gregorio, Torino, Bollati Boringhieri, 2010.

16 R. Barthes, ‘La metafora dell’occhio’ [1963], in Id., Saggi critici, trad. it. di L. Lonzi, Torino, Einaudi, 2002, pp. 237-238.

17 R. Debray, Vita e morte dell’immagine. Una storia dello sguardo occidentale, p. 16.

18 C. Baudelaire, ‘Esposizione universale – 1855 – Belle arti’ [1855], in Id., Scritti sull’arte, trad. it. di G. Guglielmi e E. Raimondi, Torino, Einaudi, 1981, p. 185.

19 M. Nadotti, ‘L’ospitalità del pensiero’, in J. Berger, Paesaggi, p. 304. Sulla figura dello scrittore inglese si cfr. almeno M. Nadotti (a cura di), John Berger, Milano, Marcos y Marcos, 2012 e la più recente sezione monografica ‘Incontro con John Berger’, Arabeschi, 13, gennaio-giugno 2019 [accessed 7 february 2021].

20 J. Berger, Questioni di sguardi [1972], trad. it. di M. Nadotti, Milano, Il Saggiatore, 2007, p. 9.

21 Ivi, p. 11.

22 Ivi, p. 32.

23 J. Berger, Presentarsi all'appuntamento. Narrare le immagini [1991], trad. it. di M. Nardotti, Milano, Scheiwiller, 2010, p. 19.

24 Sulle ‘frequentazioni’ cinematografiche di Berger si cfr. almeno D. Brotto, ‘L’invenzione dello sguardo. Il lavoro di John Berger per il cinema’, Arabeschi, 13, gennaio-giugno 2019, pp. 17-30 [accessed 7 february 2021].

25 Cfr. M. Baxandall, Pittura ed esperienze sociali nell’Italia del Quattrocento [1972], trad. it. di M. P. e P. Dragone, Torino, Einaudi, 2001.

26 J. Berger, ‘Il critico ideale ed il critico combattente’ [1959], ora in Id., Paesaggi, pp. 127-128.

27 S. Zuliani, ‘John Berger, la redenzione del guardare’.

28 J. Berger, Ritratti [2015], trad. it. di M. Nardotti, a cura di T. Overton, Milano, Il Saggiatore, 2018, p. 45.

29 Ivi, p. 435.

30 Ivi, p. 85.

31 J. Berger, Sul guardare [1980], trad. it. di M. Nardotti, Milano, Il Saggiatore, 2017, p. 200.

32 M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto. La Prigioniera [1923], trad. it. di G. Raboni, Milano, Mondadori (I Meridiani), 1992, p. 587.

33 Ivi, p. 666.

34 Y. Bonnefoy, Quel che fu senza luce [1987], ora in Id., Seguendo un fuoco. Poesie scelte 1953-2001, p. 167.

35 Ivi, p. 165.

36 In Italia un’ampia selezione degli scritti d’arte del poeta francese è confluita nel volume Y. Bonnefoy, Lo sguardo per iscritto: saggi sull’arte del Novecento, a cura di J. Sarno e con una postfazione di S. Agosti, Firenze, Le Lettere, 2000.

37 Y. Bonnefoy, Postfazione, p. 238

38 Y. Bonnefoy, Intervista di Daniel Bergez con Yves Bonnefoy, in Id., Il grande spazio, p. 97.

39 Ivi, p. 116.

40 Ivi, p. 100.

41 Y. Bonnefoy, Osservazioni sullo sguardo. Picasso, Giacometti, Morandi [2002], trad. it. di M. Guerra, Roma, Donzelli, 2003, p. 3.

42 Ivi, p. 5.

43 Ivi, pp. 10-11.

44 Ivi, p. 15.

45 Ivi, p. 19.

46 Y. Bonnefoy, Luoghi e destini dell’immagine. Un Corso di poetica al Collège de France 1981-1993 [1999], trad. it. a cura di F. Scotto, Torino, Rosenberg & Sellier, 2019, p. 87.

47 M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto. La Prigioniera, p. 666.

48 R. Debray, Vita e morte dell’immagine. Una storia dello sguardo occidentale, Ivi, p. 43.

49 Ivi, p. 42.

50 Ivi, p. 50.

51 Ibidem.

52 Ivi, p. 39.

53 E. Franzini, ‘Introduzione all’edizione italiana’, in Ivi, p. 10.

54 R. Debray, Vita e morte dell’immagine. Una storia dello sguardo occidentale, p. 76.

55 Ivi, p. 125.

56 Ibidem.

57 Ivi, p. 190.

58 Ivi, p. 22.

59 Ivi, p. 136. Sulla ‘sopravvivenza’ delle immagini, in prospettiva antropologica, si cfr. anche H. Belting, Antropologia delle immagini [2001], trad. it. di S. Incardona, Roma, Carocci Editore, 2013 e della vastissima bibliografia di Georges Didi-Huberman, si veda almeno, L’immagine insepolta. Aby Warburg, la memoria dei fantasmi e la storia dell’arte [2001], trad. it. di A. Serra, Torino, Bollati Boringhieri, 2006.

60 R. Debray, Vita e morte dell’immagine. Una storia dello sguardo occidentale, p. 170.

61 P. Virilio, L’arte dell’accecamento [2005], trad. it. di R. Prezzo, Milano, Raffaele Cortina Editore, 2007, p. 82.

62 Sul rapporto tra mediologia e ideologia si cfr. anche R. Debray, Lo stato seduttore. Le rivoluzioni mediologiche del potere [1993], trad. it. di M. Minucci e L. Negarville, Roma, Editori Riuniti, 1997.

63 R. Debray, Vita e morte dell’immagine. Una storia dello sguardo occidentale, pp. 296-302.