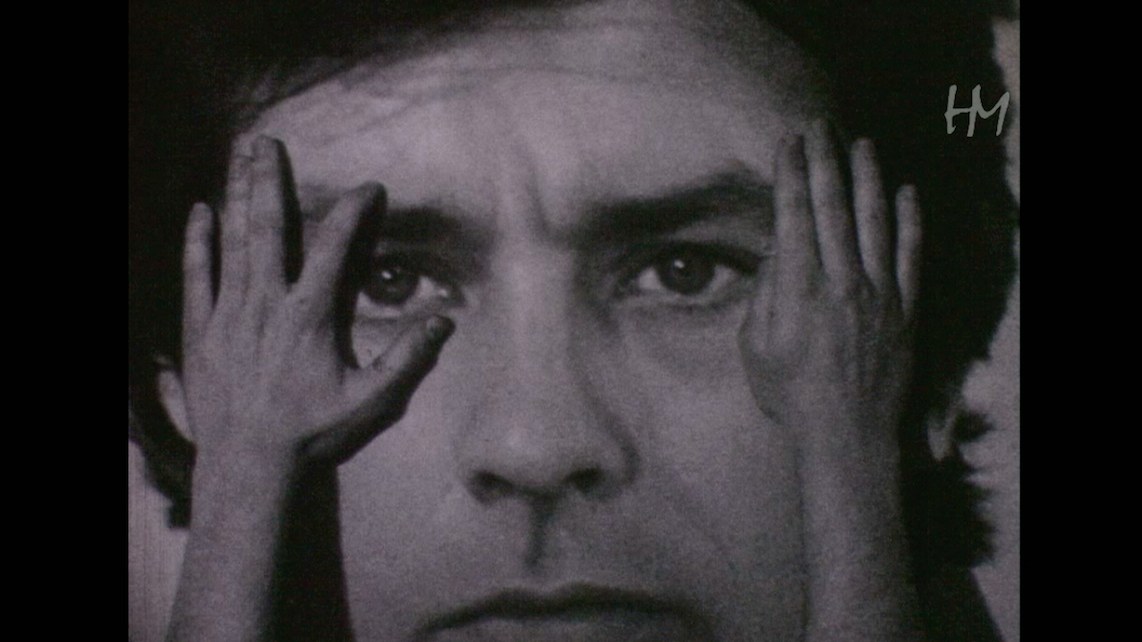

Conosciuta al pubblico soprattutto per i suoi interventi di Land Art, la statunitense Nancy Holt (1938-2014) è stata un’artista che fin dalla fine degli anni Sessanta ha utilizzato il film e, successivamente, il videotape, per sviluppare alcuni interessi specifici connessi all’approfondimento delle relazioni tra l’osservatore e l’ambiente. Al centro di numerosi lavori di Holt è possibile infatti rintracciare un’attenzione specifica dell’artista verso i meccanismi della visione e della percezione che trasformano le sue opere in dei veri e propri strumenti di riflessione sull’atto del vedere, sulle sue limitazioni e le sue possibilità.

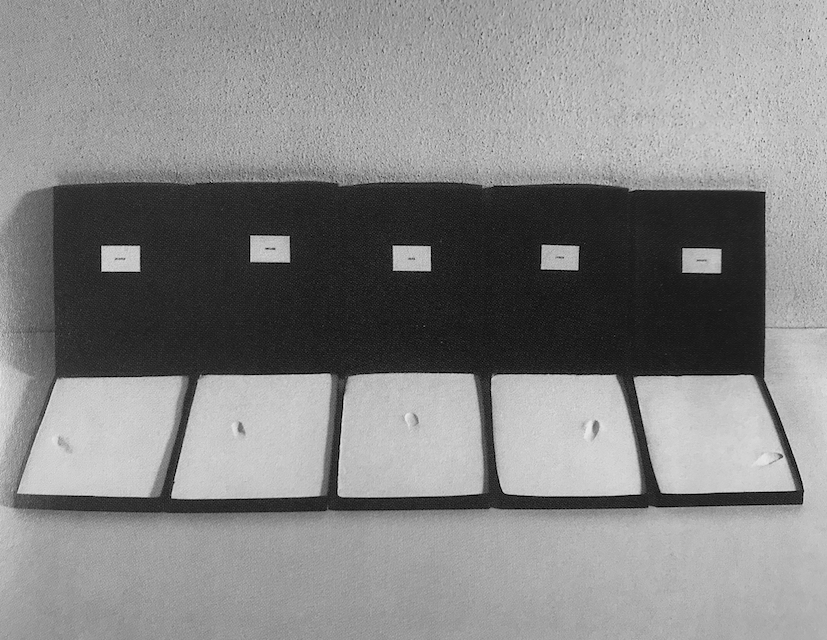

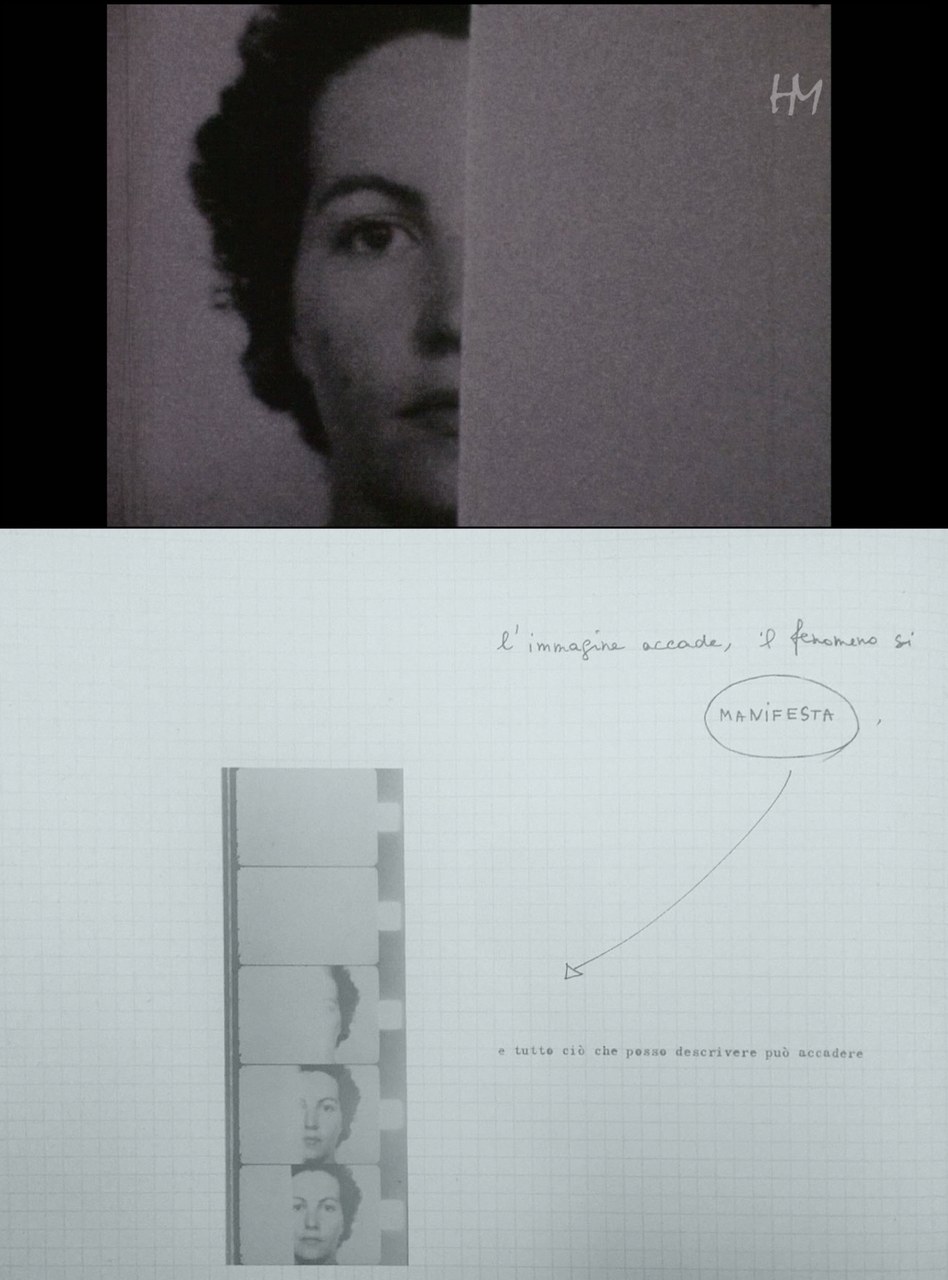

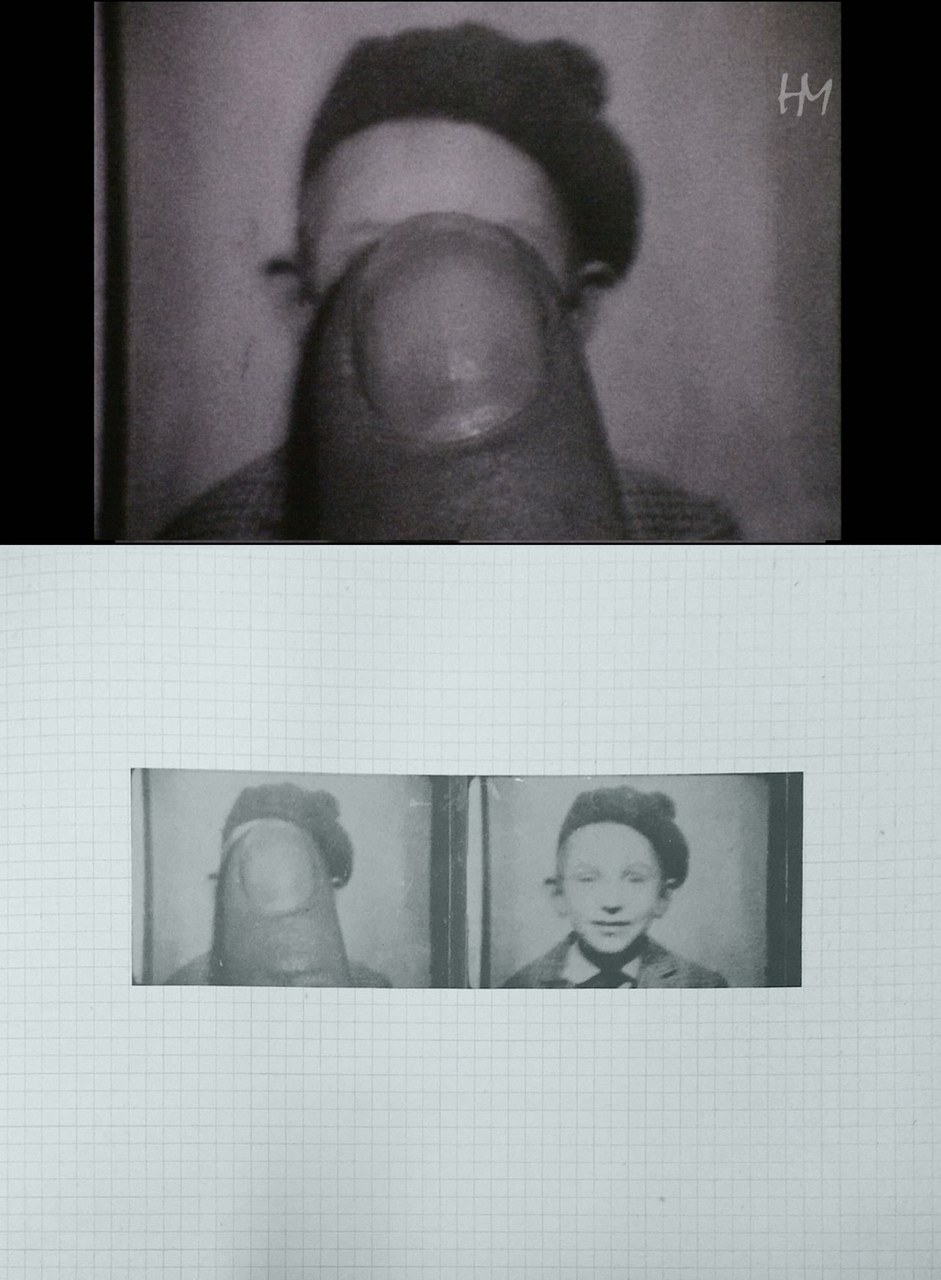

Ancor prima di iniziare il proprio percorso nell’arte, Nancy Holt ha sempre amato viaggiare, sia all’interno che all’esterno degli Stati Uniti, utilizzando la macchina fotografica per indagare l’ambiente esterno, creando alcune interessanti serie fotografiche tra le quali ricordiamo Concrete Vision (1967) e California Sun Signs (1972). Tali lavori evidenziano l’interesse dell’artista per la capacità dell’apparecchio fotografico non solo di saper orientare, incanalare e dunque circoscrivere la visione tramite la messa a fuoco di alcuni elementi specifici della realtà e del paesaggio, finanche i più banali, come ad esempio dei blocchi di cemento o dei pannelli pubblicitari, ma anche di riuscire a creare nell’osservatore una sensazione di disorientamento e di sorpresa che è frutto della limitazione del campo visivo creata dall’inquadratura fotografica. Quest’idea viene ulteriormente sviluppata da Holt nella serie dei Locators, opere che l’artista intende come delle «estensioni della vista, della forma dell’occhio». Si tratta di strutture costituite da un tubo verticale d’acciaio terminante in una sorta di visore monoculare puntato verso l’esterno; nello specifico, il primo Locator creato da Holt viene posizionato di fronte alla finestra del proprio loft newyorkese nel Greenwich Village in modo da inquadrare un dettaglio del mondo esterno ovvero un buco nel vetro di una finestra di uno dei palazzi antistanti lo studio dell’artista. Proprio come farebbe l’obiettivo di una macchina fotografica o di una cinepresa, ma senza la presenza correttiva a livello ottico della lente, il Locator seleziona un dettaglio dell’ambiente esterno facendogli vuoto attorno. Ecco dunque che l’atto di guardare attraverso il visore trasforma quest’angolo di città in un’opera d’arte site-specific e, allo stesso tempo, da esso scaturisce una sorta di visione vergine del paesaggio urbano, un’epifania di elementi ordinari che improvvisamente acquistano rilievo alla nostra percezione per solo il fatto di essere inquadrati e resi, così, visibili. Il Locator fa sperimentare all’osservatore la sensazione disorientante di vedere la realtà come se la si osservasse per la prima volta: lavorando entro i limiti della visione e dunque restringendo la nostra visuale a un singolo brano di realtà è possibile estendere – paradossalmente – la nostra percezione dell’ambiente esterno.