Non esiste grande film

che non sia stato creato

con lo spirito del cineasta sperimentale.

Len Lye (1963)

Protagonista dello sperimentalismo cinematografico statunitense, Marie Menken (New York, 1909-1970) è stata un’influente antesignana della prima onda del New American Cinema, testimoniando con la sua Bolex H16 quella stagione immersa nella commistione di linguaggi espressivi e zampillante di energie creative.

Con il marito Willard Maas, poeta, docente e cineasta, fonda la cooperativa cinematografica Gryphon Group – attiva tra gli anni Quaranta e i Sessanta del Novecento – che anticipava la fondazione della Filmmakers Cooperative, varata nel 1961 a seguito della nascita, nel 1960, del New American Cinema Group [fig. 1].

‘Superstar’ del cinema di Andy Warhol – si pensi al film-manifesto warholiano The Chelsea Girls (1966) – Marie fu anzitutto pittrice astratta ed esperta grafica, nota inizialmente per i suoi quadri e non per i film. La sua prima personale si tenne nel novembre 1949 presso la Betty Parsons Gallery di New York, e precedette quella di Jackson Pollock, nella medesima galleria, nel 1951.

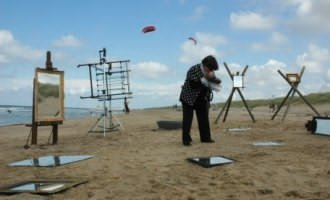

Questo background incise sul suo stile cinematografico, che assumeva come elementi centrali la superficie, la tessitura, il ritmo e la velocità dell’immagine, oltre ai movimenti della cinepresa e al montaggio. Già nella pratica pittorica la regista era incline a utilizzare materiali insoliti e in particolare riflettenti, come il vetro, i colori fosforescenti e le paillettes; dipingeva per lo più su tavole di masonite, e non sulla tela, mescolava la pittura con la sabbia o immergeva in spessi strati di vernice oggetti solidi e morbidi. La sua ricerca estetica, dichiaratamente riconducibile al desiderio di catturare nei quadri il movimento, fu poi investita nell’esperienza cinematografica e nella predilezione formale e tematica della luce.