A differenza di altre città invisibili più impalpabili o rarefatte, Zenobia è facilmente immaginabile. Seconda delle cinque città sottili, è descritta innanzitutto per le sue caratteristiche strutturali:

Chi legge, si figura subito alti pali a sorreggere casette, l’intrico dei terrazzini a diverse altezze che si mescolano a scale e belvederi, meccanismi di argani e pulegge. Non si sa perché Zenobia sia stata costruita così, ma sicuramente le palafitte, all’apparenza fragili e inutili su terra, proteggono da predatori e inondazioni. Riflettendo sull’origine della città, Calvino nomina i due centri nevralgici di questo luogo: la memoria e il desiderio:

Se nella città di Isidora «i desideri sono già ricordi», qui avviene forse l’opposto: è il ricordo a lasciar spazio al desiderio. Sebbene Zenobia non sia inserita fra Le città e la memoria e né Le città e il desiderio, in lei la relazione tra memoria e desiderio è così potente da creare una felicità non esibita:

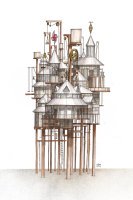

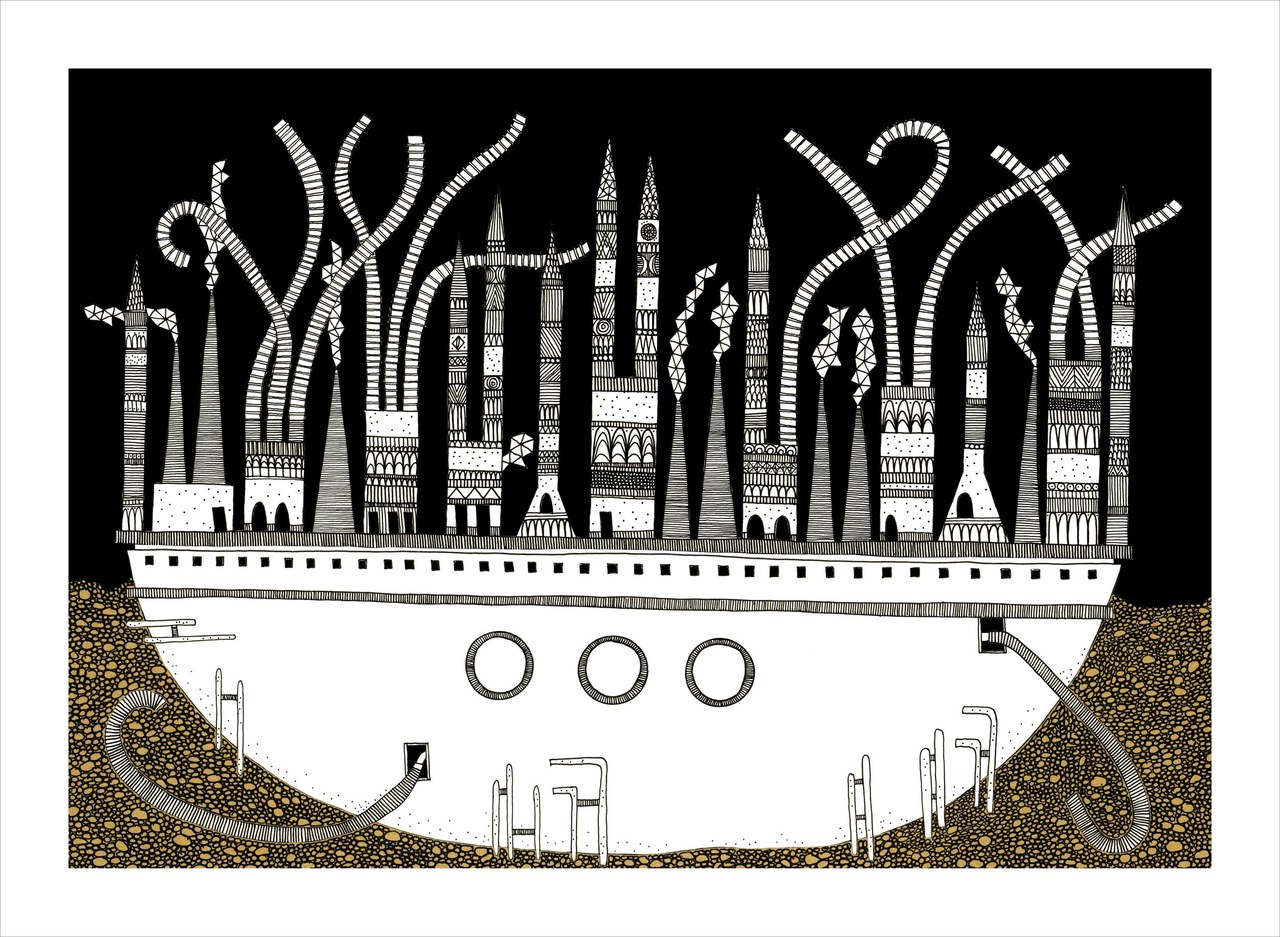

E così fanno le trasposizioni visive di questa città, combinando, in modi diversi, elementi di uno stesso modello: altissimi pali, case di bambù, ballatoi, balconi, scale a pioli, marciapiedi pensili, tettoie a cono, girandole, serbatoi d’acqua, carrucole, gru.

La maggior parte di queste raffigurazioni privilegia l’idea delle palafitte: l’architetta e illustratrice peruviana Karina Puente, che dal 2015 ha intrapreso il progetto [In]visible cities, lo fa in maniera piuttosto geometrica e regolare, con pali equidistanti, la scelta di una pulita tricromia (nero, bianco e ocra) e una simmetria del caos tipicamente calviniana [fig. 1].