Ciò che distingue in modo più vistoso e immediato l’ultimo libro di Michele Mari dai precedenti è la presenza di un corpus di fotografie in bianco e nero, trentatré per l’esattezza, inserite a intervalli irregolari nel testo.[1] Tecnicamente, Leggenda privata (2017) è un «iconotesto», o più precisamente un «fototesto»,[2] ma come «dispositivo fototestuale autobiografico» non si lascia ricondurre in maniera netta a un’unica categoria.[3] Altrettanto labile è, in primo luogo, la possibilità di ascrivere l’opera a un solo genere o modo letterario. Nonostante la materia ostentatamente autobiografica, il titolo «Autobiografia» è infatti tutto interno alla fabula, insieme alla chiosa «il romanzo con cui ti congedi», o meglio «isshgioman’zo con chui ti chonshgedi»,[4] secondo la dizione biascicata dei mostri che quel romanzo esigono dallo scrittore; entrambe le definizioni sono un portato di quella cornice finzionale, tra horror e fantastico, che sostiene e motiva narrativamente la confessione dello scrittore.[5] Il titolo in copertina e sul frontespizio è invece Leggenda privata, che Mari ha spiegato in più occasioni in termini piuttosto semplici: un racconto dai tratti leggendari, che contiene alcuni «pezzi di vita» eroici o mitici, e che è fatto però di materia familiare, quotidiana e personale.[6]

Mari ha attinto di frequente a modalità pseudo-diaristiche e autografiche, e a quegli stessi materiali autobiografici (soprattutto nei racconti di Tu, sanguinosa infanzia), ma senza arrivare mai così vicino alla «verità empirica» della sua infanzia; così l’ha definita Lorenzo Marchese, leggendola in opposizione alla «verità ctonia del bambino terrorizzato», che trasmutava fantasticamente i riferimenti autobiografici nelle opere precedenti.[7] Coerentemente, anche la scelta del fototesto costituisce una sorta di unicum nella produzione di Mari, nonostante il precedente di Asterusher (2015), dove frammenti estratti dai suoi libri o scritti per l’occasione corredano una serie di fotografie di spazi e oggetti delle case che lo scrittore ha abitato. Le foto di questa Autobiografia per feticci (come recita il sottotitolo di Asterusher) sono state scattate, ad hoc e a colori, da Francesco Pernigo, mentre quelle di Leggenda privata, in bianco e nero, sono foto di famiglia, che l’autore stesso ha selezionato; se le prime mostrano ambienti e oggetti, le seconde ritraggono soprattutto persone. Forzando strumentalmente il parallelo per comporre un dittico autobiografico e fototestuale, si potrebbe allora descrivere Leggenda privata come un’‘autobiografia per ritratti’, ma, come vedremo, anche questa definizione è insufficiente. Da un lato, Mari ha costruito un’opera che si può far rientrare nell’attuale e sempre crescente fortuna del romanzo fototestuale; dall’altro si è ritagliato uno spazio idiosincratico in una possibile mappa delle scritture autografiche e delle «egofonie» contemporanee.[8] Dopo essersi cimentato sia con scritture finzionali largamente ispirate a eventi della sua infanzia sia con forme più vicine all’autofiction propriamente detta (in particolare in Verderame),[9] lo scrittore è approdato a una forma nuova e riuscita di ibridazione: in Leggenda privata la cornice horror e fantastica è il luogo dell’autofinzione romanzesca, dove «Michele» scrive, tra incubi e risvegli, mentre il racconto che va stendendo dà vita, finalmente, all’autobiografia dell’infanzia;[10] in ogni pagina, però, sappiamo che la cornice non è meno importante del ‘racconto nel racconto’, perché non si potrebbe avere l’uno senza l’altra. Le dimensioni che nelle opere precedenti erano quasi sempre mescolate fino all’indecidibilità, qui si trovano distinte grazie all’isolamento della materia fantastica nella cornice di un racconto privo di elementi soprannaturali.

1. Un fototesto silente (o sopito)

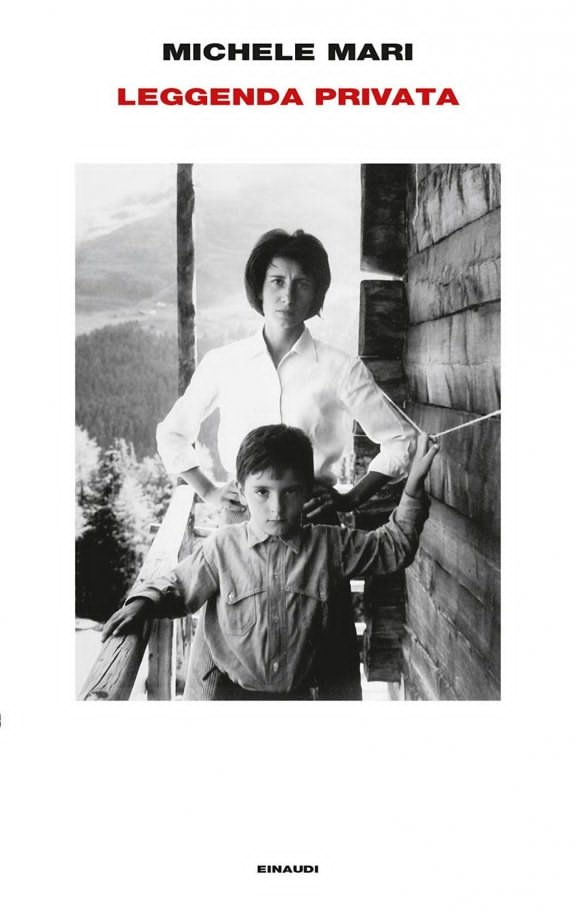

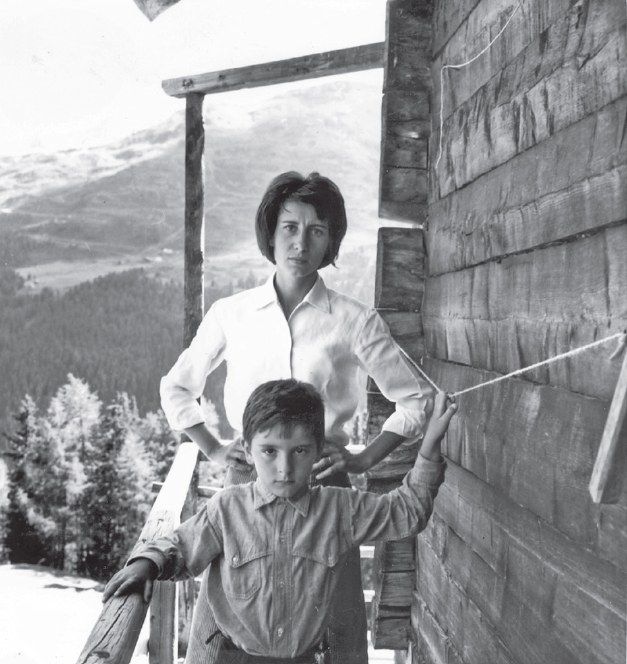

Nelle numerose interviste concesse dallo scrittore in occasione dell’uscita del libro, nella primavera del 2017, colpisce la quasi assenza di commenti sul corpus fotografico, che pure ha tanta parte nella riuscita e, sembra lecito supporre, nell’ispirazione di Leggenda privata. Al contrario, lo scrittore è stato molto generoso di osservazioni su altri aspetti dell’opera, al punto che affidarsi all’autocommento d’autore porterebbe rapidamente alla tautologia, tanto è breve lo scarto tra quanto ha scritto e le sue dichiarazioni, che tendono a confermare e ribadire, spesso verbatim, quello che si legge nel libro stesso. Come cogliere in contropiede un autore estremamente lucido, consapevole e rigoroso, che ripete il suo libro nelle sue interviste? Provando a mettere a fuoco ciò che manca, o ciò che fa problema rispetto a una referenzialità quasi perfetta, e poi dimenticarlo per tornare al libro e basta. Che sia per reticenza o per un legittimo disinteresse ad approfondire la questione, di fatto l’unica ragione ufficiale, dichiarata, per l’inserimento delle foto, è una volontà quasi testimoniale di attestare, prove alla mano, che gli eventi narrati nel libro sono realmente accaduti; Mari ha spiegato di aver sentito che era per lui «un atto dovuto» fare i conti con la sua infanzia, con i genitori e con i nonni «fino a, d’accordo ovviamente con la casa editrice, corredare il libro di fotografie e di un apparato di note che vuole documentare anche la drammatica veridicità di alcuni episodi e di alcune vicende».[11] Un riferimento meno diretto e meno lineare al corpus fotografico si può trovare in un accenno alla reazione della madre (morta nel 2014) di fronte alla foto che ora vediamo sulla copertina di Leggenda privata:

Fu mio padre a scattarla. Credo il penultimo anno in cui stettero insieme. Sono davanti a lei e sembra quasi che voglia proteggerla dallo sguardo di mio padre. Quando, tanti anni dopo, lei ha visto quella foto ha fatto un solo commento: “Però stiravo proprio bene le camicie!”. In quella circostanza ne indossava una bianca.[12]

Il commento marginale e riduttivo della madre, citato dal figlio-scrittore, gli permette di tenere a distanza la fotografia, di relativizzarla, e in ultima analisi di difendersene, schermandone il nucleo più doloroso e incandescente.[13] In questo senso, il relativo silenzio di Mari-commentatore sulle foto mi sembra coerente, e contrario, con il gesto estremamente rumoroso compiuto da Mari-scrittore nell’esibirle, dandole in pasto ai suoi lettori tra le pagine del suo ultimo libro.

Delle ragioni e intenzioni esplicite per cui Leggenda privata è stato concepito come un fototesto, o è diventato tale durante la stesura, sappiamo dunque abbastanza poco. Passando dall’autocommento esterno all’autocommento interno, la situazione non cambia, in quanto il testo non offre alcuna notazione, per così dire, ‘metafototestuale’: non viene mai spiegato perché e secondo quale criterio le foto siano state selezionate e inserite. Un esame comparato dell’intera sequenza mostra che non c’è omogeneità né strutturale né retorica nei modi in cui viene gestita l’alternanza più o meno frequente tra testo e fotografie, sbilanciata a favore del primo elemento dal punto di vista quantitativo. Non stupisce che le cerniere e le interazioni attivate tra testo e foto non funzionino secondo un unico schema, in quanto un approccio consapevolmente asistematico, istintivo e «anti-progettuale» è stato esplicitamente rivendicato dallo scrittore.[14]

Undici fotografie su trentatré sono accompagnate da una didascalia, stampata sotto l’immagine in corpo minore, ma a questa regolarità esteriore non corrisponde un’uniformità nella formulazione delle didascalie e nel rapporto che definiscono con le rispettive foto. Alcune didascalie sono almeno apparentemente referenziali, puramente informative – «Al centro, in piedi, le sorelle di mia nonna […]; a sinistra Lussi con il marito e a destra Albertino; seduti, Eugenio e Salvatore Montale» ([16] LP, p. 74); «Da Danese, durante un allestimento» ([23] LP, p. 113)[15] – altre mescolano neutre indicazioni di spazio e tempo a notazioni più interpretative, dal punto di vista dell’autore – «Milano 1938, dalle parti del Castello: mio nonno in impeccabile allure gangster-domenicale, mia nonna, mio padre, mia zia Maria» ([4] LP, p. 41) –, o da quello del lettore – «Ultima fila, secondo da sinistra col suo faccione rotondo e un fiocco d’altri tempi: Angelo Gioia; stessa fila, sesto da sinistra: io; gli orribili “gradassi consorziati”: potrei segnalarli e corredarne il ceffo di nome e cognome, ma li lascio nell’oblio e all’intuito lombrosiano del lettore» ([22] LP, p. 100). Altre ancora ripropongono il tema e la logica del testo circostante in forma concisa ed emblematica, ad esempio «Soldatini, fortini, giornalini» ([17] LP, p. 89), collocata subito dopo un passo in cui il narratore ha elencato i feticci più cari di un’infanzia trascorsa «fra i diminutivi, io più diminuito di loro» (Ibidem). Una distanza testuale leggermente più ampia corre tra il riferimento alla stranezza del padre studente a Brera (LP, p. 127) e la didascalia che ne accompagna la foto («A Brera, uno strano studente», [25], LP, p. 128), e ancora più tra l’inizio del paragrafo in cui viene riferita l’abitudine dei genitori di trattare l’autore e la sorella come «piccoli omini-soldatini» (LP, p. 91) e la didascalia «Proprio due omini» ([19] LP, p. 92), che accompagna una foto del padre con i due figli, in piedi su una piccola barca. In quest’ultimo caso la didascalia continua nella successiva, una delle più dolenti del libro nonostante una levità quasi giocosa:

Qui un altro omino [Mari bambino, ndr.] torna dalla spesa (un’ora e mezza fra andata e ritorno) con il pane e con il vino, come il famoso Marcellino. ([20] LP, p. 92)

Alla didascalia Mari aggancia una nota a piè di pagina (nota 47), che ci aspetteremmo esplicativa in merito al pur noto ‘Marcellino pane e vino’,[16] ma risulta invece informativa in un’accezione ben più complessa:

47. Foto scattata al mio ritorno a Plazanec (circa 2100 metri s.l.m.) dalla spesa a Santa Caterina di Valfurva (1734 metri). Formata da poche baite isolate, Plazanec (pron. plazanèk) fu sede dell’unica nostra vacanza in montagna (agosto 1962). (LP, p. 92)

Uno dei dettagli cronologici cruciali nella storia che si narra viene isolato e marginalizzato, in una nota a piè di pagina il cui apice è posto alla fine di una didascalia (digressione da digressione) e che è piena di dettagli apparentemente irrilevanti; solo apparentemente, però, perché la puntigliosa registrazione di date, nomi e pronunce è una costante nelle note di Leggenda privata, dove quella che può sembrare enciclopedica pedanteria risponde a un bisogno ossessivo di precisione e di «veridicità». Un rispetto ostinato e quasi superstizioso della verità dei luoghi, dei tempi e degli oggetti è del resto proprio di ogni vero feticismo, che esige e si basa sulla premessa che i feticci siano autentici.[17] Allo stesso modo, al momento di scegliere gli oggetti e le stanze da fotografare per Asterusher, Mari ha evitato accuratamente qualsiasi falsificazione («È assolutamente tutto vero e vissuto. Nulla è stato comprato da un antiquario con l’idea di fare una pagina del libro»).[18]

Il 1962 indicato nella nota 47 è proprio l’anno a cui ci riporta la prima foto del libro ([1] LP, p. 15), impaginata però senza didascalia e messa in rilievo da uno specifico rapporto con il testo, che significativamente si ripete soltanto per le due foto successive. La fotografia è la stessa che ci viene incontro, con scoperta funzione macro e metatestuale, fin dalla copertina e ritrae «Iela e Michele fotografati da Enzo Mari, 1962», come recita il copyright e come suggerisce il racconto.

Prima in ordine di apparizione, è questa immagine più di ogni altra, insieme alle due che la seguono a breve distanza, a definire la relazione tra i tre personaggi fondamentali di Leggenda privata: il figlio, il padre, la madre. La foto, che ritrae il figlio e la madre ed è stata scattata dal padre, ricompone il nucleo familiare in una relazione genealogica, agonistica e coercitiva (tra lo sguardo del padre e il gruppo composto da madre e figlio, l’obiettivo fotografico; tra il padre-fotografo e la madre, il figlio-scudo o schermo protettivo e corrucciato). L’unica foto dell’intero corpus in cui i tre compaiono insieme ([3], p. 17) appartiene alla stessa serie della foto in copertina, ed è un autoscatto che «documenta» una sberla appena presa dal figlio, l’ostinazione del padre a voler eseguire lo scatto, e il fastidio della madre, già evidente nella prima foto.

Tra la prima e la seconda, una foto di Michele più piccolo ([2] LP, p. 17), spaventato e piegato dalla fraintesa minaccia di una sberla paterna e come schiacciato tra lo scatto precedente e il seguente, tra l’intenzione di difendere la madre dal dominio paterno – lei peraltro già «domata: da se stessa» (LP, p. 51) – e il fallimento di ogni tentativo di ribellione alla volontà del padre, che riesce a imporre un brutale ritratto di famiglia, anzi un auto-ritratto eseguito dalla sua macchina fotografica.

Anche l’ultima foto a comparire nel libro ([33] LP, p. 168) è stata verosimilmente scattata dal padre e ritrae il figlio e la madre in uno scompartimento del treno che, come apprendiamo dal racconto e dalla didascalia, li sta portando a Zagabria per quella che sarà la loro ultima vacanza come famiglia: questa volta il punto di vista è obliquo e non frontale, e i due non appaiono più come alleati almeno in potenza nella guerra famigliare, ma si ignorano come due mondi chiusi e isolati, entrambi immersi nella lettura (rispettivamente dell’Espresso e di un fumetto).

L’omologia tra la foto di apertura e quella di chiusura è ulteriormente messa in prospettiva dal testo che le circonda. La prima è laboriosamente incorniciata da un gesto di ostensione, di esibizione con uno scopo dichiarato, come ribadiscono le altre due immagini della stessa serie, nella quale si articola un processo dimostrativo: dall’indizio che suggerisce un’inferenza («Come si evince dalla seguente fotografia scattata dal padre», p. 15), alla dimostrazione («come dimostra una foto», p. 16), all’evidenza documentaria («è documentata […] anche un’effettiva sberla appena presa», p. 17). L’ultima è invece accompagnata da una didascalia puramente informativa in corpo minore («In treno per Zagabria»), che funge da anticlimax e raffreddamento rispetto al racconto, dolorosamente reticente, che la testimonianza visiva sigilla.[19] Entrambe le immagini sembrano rispondere al bisogno di evidenza e all’intenzione testimoniale enunciata dall’autore, ma un attraversamento lineare del fototesto rivela come tale funzione sia di fatto esplicitata solo per le prime tre foto, come se procedendo nella narrazione l’iniziale bisogno di marcare la corrispondenza tra quanto si narra e quanto è accaduto si facesse meno urgente, lasciando da parte i connettori più evidenti e gerarchici (almeno dal punto di vista della prova, le foto sono al servizio del testo) per avvicinarsi alla continuità del «writing with images» teorizzato da James Elkins.[20]

Le pur non numerose date associate ad alcune immagini e a certi tratti del racconto permettono di ricostruire la breve cronologia che porta dalla prima all’ultima foto (1962, Plazanec – 1965, Zagabria); l’arco narrativo della fabula che muove dall’unica vacanza in montagna all’ultima vacanza prima della separazione dei genitori è suggerito dai suoi estremi fotografici ma occultato nei modi concreti di una narrazione senza capitoli, che procede a ondate e per frammenti, aneddoti ed exempla, e spesso ritorna sugli stessi eventi: innanzitutto il concepimento «mostruoso» e preconiugale del figlio, associato a quel ritornante «nacqui» che segna come un refrain tutta la prima parte del libro e cui si agganciano pezzi di «bio» e «grumo-nodi» (LP, p. 11) di volta in volta diversi (lo studio, il padre, la madre etc.).[21] Il ritmo di questo procedere è segnalato graficamente dal ricorrere dei tre puntini tra quadre, «[…]», che separano una ‘sessione’ di memoria e di scrittura dalla seguente e insieme sembrano alludere a interruzioni mai saldate e a omissioni lasciate in vista. Michele Mari non è nuovo a un modo di narrare per frammenti, per rapide accensioni e spegnimenti, e insieme per feticci che attivano la memoria e per liste che ne organizzano l’ossessiva «topica» esistenziale e letteraria. Basta pensare a Fantasmagonia e a Tu, sanguinosa infanzia, ma anche a Verderame, dove è evidente la sua fascinazione per la mnemotecnica, alla struttura da catalogo-manuale di Filologia dell’anfibio, o alla fulminante immagine della madeleine di plastica all’inizio di Tutto il ferro della Torre Eiffel.

«Topica», parola tecnica della retorica antica e poi rinascimentale, è ripetutamente usata da Mari in interviste e presentazioni, in contesti in cui rivendica l’inseparabilità del suo stile iper-letterario dai suoi temi e dal suo autobiografismo. C’è infatti una riconosciuta rete di feticci e di ossessioni, una trama di corrispondenze e catene associative che fanno sistema nella sua opera, e continuano ad agire in Leggenda privata, sia a livello tematico («la mia mitologia personale» [LP, p. 5]) sia a livello funzionale-strutturale, ad esempio nel ricorso a liste (di nomi e cognomi [LP, p. 114], di oggetti, di marche [LP, p. 107], di tic e manie [LP, p. 109]), elenchi numerati (di fasi [LP, p. 79], di ingredienti [LP, p. 49]) e classifiche (di «organi interessati, a parte subjecti» nelle fantasie erotiche [LP, p. 33], di «responsabilità» nell’infelicità della madre [LP, p. 103]) e nei frequenti riferimenti al gioco, alle carte e alle associazioni della memoria.[22] Tuttavia, la presenza delle fotografie aggiunge un elemento nuovo nell’equilibrio consolidato della topica di Mari. E se le foto fossero «prove» che perfino i detestabili Accademici accetterebbero di prendere per buone? Se fossero «prove» più forti di quelle esautorate dai critici, cioè le storie e i particolari messi per iscritto nei libri precedenti («[…] le mie prove non sono ammesse, ricordate? la questione del manierismo, l’autofictiografia… […]» [LP, p. 14])? «Quello che Gorgoglia mi ha subito disilluso: non il timbro o il tenore a loro interessa […] ma la mia vita in extenso, istoriata, con la responsabilità di chi in calce, ex post, conferma e sigilla» (ivi, p. 6). Da un lato, dunque, l’esposizione del documento fotografico offre una forma di autenticazione visiva a fronte dell’accusa di menzogna mossa dagli Accademici, aguzzini che pretendono l’«autobiografia» senza capire che lo scrittore non ha mai avuto bisogno di aggiungere e di falsificare, ma se mai di togliere e attenuare, quando si è trattato di raccontare la sua infanzia.[23] Dall’altro, le fotografie sono emblemi che ipostatizzano i ricordi, irradiando energie e ambiguità, e portano le immagini dei feticci sulla pagina, dove il testo li descrive oppure si limita a forme di mediazione comunque non esclusivamente referenziali o deittiche.

Conoscendo la meticolosità di Mari e la sua cura di ogni minimo dettaglio, è quasi impensabile che non abbia deciso di persona la collocazione delle foto da lui selezionate per il libro, o quanto meno che non sia stato chiamato ad approvare le scelte dei grafici di Einaudi al momento dell’impaginazione. A un’analisi ravvicinata, la composizione del corpus e la sua disposizione sembrano confermare l’opportunità di una lettura non meramente documentaria del fototesto.

2. Dal ritratto all’ultracorpo

Se in Leggenda privata c’è un’unica foto che raffigura Enzo, Iela e Michele insieme [3], si contano numerosi ritratti del figlio (sei individuali [2] [5] [9] [17-18] [20], sei con il padre [19] [21] [23] [30-31-32], due con la madre [1] [33], una foto di classe [22]), alcuni della madre (cinque individuali [6-7-8] [10-11] più uno con Dino Buzzati [27]) e un solo ritratto individuale del padre [25]. In compenso, le foto del figlio insieme al padre sono più numerose di quelle del figlio con la madre (sei contro due), e per la maggior parte ripetono la stessa relazione di dominio e raddoppiamento: il figlio e la sorella messi in riga come «omini» da un padre alto e severo ([19] LP, p. 92); padre e figlio insolitamente collegati da un gesto di tenerezza del primo verso il secondo ([21] LP, p. 96) – rovesciato però dal frammento di testo che segue la foto, dove si spiega come il padre pretendesse un figlio «a propria somiglianza ed imago», ponendo quel gesto sorprendentemente dolce nella luce mostruosa di un narcisismo annullante e tirannico;[24] padre e figlio nella sede di Danese nel 1966, affiancati come un gigante e un bambino, entrambi goffi e imbarazzati ([23] LP, p. 113); infine una serie di tre foto molto simili, anche se evidentemente scattate a distanza di anni, in cui la relazione tra i due, seduti sull’erba con le braccia sulle ginocchia, si definisce come un parallelismo non-comunicante, una gemellarità senza contatto e senza rispecchiamento ([30] [31] [32] LP, p. 138).[25]

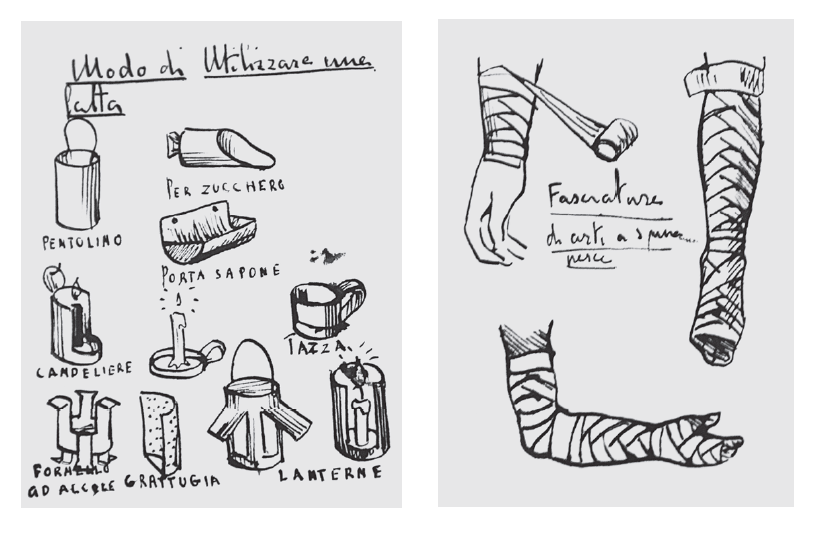

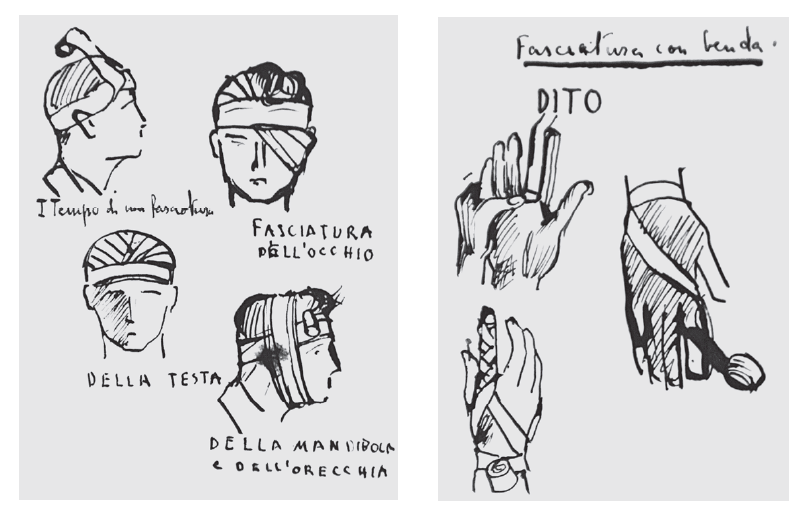

Nel corpus fotografico spiccano poi alcune immagini stratificate, immagini di immagini e non di esseri umani in carne e ossa – ultra-immagini, abitate e invase dall’iconicità e di per sé iconotestuali, contraddistinte da una compresenza interna di immagini e di parole che il narratore non trascura di segnalare. Sul piano materiale e documentario, queste istantanee fanno eccezione perché non possono essere datate con certezza ai tempi cui quasi tutte le altre si riferiscono (1955-1969), ma potrebbero essere state scattate dal figlio (o da qualcun altro) in qualunque fase successiva al ritrovamento di ciò che riproducono, o perfino al momento di scrivere Leggenda privata. Sul piano semantico e simbolico, esse sembrano veicolare intuizioni più complesse e ultimative dei ‘puri’ ritratti fotografici. Quattro di queste fotografie, disposte a coppie, riproducono altrettante pagine del taccuino di scout di Gabriela-Iela ([12] [13] [14] [15] LP, pp. 61-62), relitto o reliquia del tempo in cui la madre non era ancora «la Madre» e si inerpicava sulle vette insieme a Dino Buzzati ([10] [11] LP, p. 60).

Selezionate e circoscritte dallo sguardo del figlio collezionista, amante di atlanti, cataloghi, stampe e libri illustrati, le tavole sprigionano un fascino simile a quello di certi misteriosi ritagli inseriti da Sebald nella prosa di Vertigini o de Gli emigrati.[26] Le pagine contengono «illustrazioni» di regole e procedure di primo soccorso; in esse lo straordinario talento della «manina d’oro» (LP, p. 60) è messo al servizio di un fine pratico, e tuttavia si nota un’evidente cura grafica e compositiva, che fa intuire il futuro della severa e geniale disegnatrice: il ‘titolo’ di ciascuna sezione è in corsivo («Modo di utilizzare una latta»; «Fasciatura di arti a spina di pesce»; «I tempo di una fasciatura»; «Fasciatura con benda»), mentre le didascalie che accompagnano i singoli disegni sono in stampatello maiuscolo («PER ZUCCHERO», «PENTOLINO», «PORTA SAPONE», etc.; «FASCIATURA DELL’OCCHIO, DELLA TESTA, DELLA MANDIBOLA E DELL’ORECCHIA»); inoltre ogni tavola presenta una sorta di composizione (uno schema piramidale nella prima, uno a quadrilatero con la scritta al centro nella seconda, un quartetto di teste di profilo e frontali nella terza, nell’ultima una tripartizione che culmina, in alto, nella scritta «DITO»). Resistendo alla tentazione di leggere queste immagini in chiave di semplice mise en abyme iconotestuale, è innegabile che trasmettano il senso di una vita in cui il rapporto con il mondo e con le cose è ancora possibile, per via di tranquilla e regolata nominazione (come in un abbecedario per bambini) e insieme per via di invenzione e adattamento creativo (una banale latta può diventare dieci oggetti diversi, con tante varianti possibili, tutte utili per la vita dello scout) – insomma per via di «stile», si potrebbe aggiungere, pensando all’insistenza di Mari su questo aspetto in innumerevoli interventi scritti e interviste. In questo senso, la scelta di inserire proprio queste pagine di taccuino, invece di un’illustrazione più tarda e famosa, mi sembra rivelare tutta l’ammirazione e l’«affetto afflitto» (LP, p. 57) e privatissimo per una madre che il figlio ha conosciuto solo per un breve periodo, prima che si trasformasse in «ultracorpo», cioè in corpo ulteriore, invaso, nel quale intorno al corpo originario ne è concresciuto un altro, che l’ha resa irriconoscibile.[27]

Un’impressione molto simile si ricava da altre due ‘ultra-immagini’, le foto omologhe dei due ritratti-puzzle dei genitori realizzati dal figlio per il Natale del 1969, cioè dopo la separazione (1965) e dopo l’inesorabile passaggio della madre da corpo a «ultracorpo», «probabilmente, tra il 1966 e il 1967» (LP, p. 48):

I miei genitori, li ho fissati in due puzzle. Da ragazzino mi era stata regalata […] una fustellatrice per farsi i puzzle da sé […]. Con quella, per il Natale del 1969, ridussi in pezzettini due grandi cartoni, sui quali avevo dipinto con i pennarelli i ritratti di mio padre e mia madre, cui i puzzle erano destinati in regalo. […] Già nel disegnarli ebbi la sensazione di definire i miei genitori (definire, intendo, ne varientur): nel ridurli a pezzetti, poi, mi sentii spregiudicato notomista: finalmente nel ricomporli fui stregone che riporta alla vita, e scienziato che riduce il caos a una ratio. Ma, naturalmente, li ricomposi una volta soltanto, passati poi in proprietà dei destinatari. (LP, pp. 130-131)

Nel libro in cui per la prima volta fa veramente i conti con i propri genitori, l’autore dà grande rilievo all’immagine di loro che aveva a quattordici anni, come se in fondo quell’immagine si fosse cristallizzata («li ho fissati») e le figure ritratte in quei puzzle restituissero ancora la verità su suo padre e sua madre («definire, intendo, ne varientur»). A giudicare dalle foto disseminate nel libro, i due ritratti-puzzle sono straordinariamente somiglianti e insieme ieratici e assolutizzati, resi ‘più grandi della vita’, «icone»[28] volutamente non realistiche, secondo i modi di un primitivismo naïf. La rievocazione dell’episodio dapprima procede, a ritroso e concisamente, dalla notomia per via di fustellatrice all’esecuzione di due ritratti colorati a pennarello, per poi ripercorrere, in modo più disteso e analitico, tutte le tappe dell’operazione di fissazione delle immagini, a ciascuna delle quali corrisponde una diversa funzione-incarnazione del figlio: il disegno-definizione; la frammentazione-anatomia; la ricomposizione, che è rianimazione stregonesca e insieme scientifica razionalizzazione. Disegnare è fissare e catturare l’immagine, per sempre; farla a pezzi è un rituale spaventoso e insieme liberatorio; ricostruirla seguendo le linee del puzzle è riportare in vita e, in ultima analisi, capire.[29] Trovare una ragione, una spiegazione, come è stato possibile fare solo una volta, allora – «Ma, naturalmente, li ricomposi una volta soltanto» – dove la congiunzione avversativa e l’avverbio dicono tutta la mestizia di una lunghissima elaborazione, che forse si è compiuta solo con le pagine del libro che di quei due ritratti-puzzle racconta la storia.

A molti anni di distanza, l’autore ritrova la scatola a casa del padre, che se ne vuole liberare, e ha così l’occasione di ricomporre il puzzle e di ritrovare come lo vedesse nel 1969, «non essendoci illustrazione di riferimento», cioè il disegno colorato non esistendo se non nella forma ridotta in frammenti dalla fustellatrice (LP, p. 131). Segue una dettagliata ekphrasis del ritratto-puzzle, che ne precede la riproduzione fotografica e aiuta il lettore a decifrare dettagli altrimenti destinati a sfuggire:

Il suo mezzo busto campeggia imperioso: il faccione barbuto occupa parte considerevole del tutto, con effetto-Mangiafuoco. Attorno a lui, insieme agli strumenti dell’arte, alcune sue opere: L’Oca e La Mela, un portamatita, un calendario, un vaso, una zuccheriera, un altro portamatite, un portacenere, coste di libri Boringhieri, alcuni soldatini di latta che aveva comperato da un rigattiere e che gli invidiavo moltissimo; più sotto, due mobili a coulisse disegnati da lui, e due rotoli di progetti. Nella destra tiene quasi vezzosamente una matita, come a stilizzare il gesto non del disegnare ma dello stare per disegnare; dal taschino della giacca gli spuntano diverse penne e matite, siccome soleva. (LP, pp. 131-132)

Aperta in tono semiserio dall’accrescitivo «faccione» e dal riferimento al personaggio buono-cattivo di Collodi, la descrizione presto si trasforma in un elenco di oggetti, gli strumenti dell’arte e le opere, che dominano la vita del padre al punto da ‘essere’ il padre.[30] Altri strumenti sono nel taschino – sempre inseparabili dalla sua persona, si indovina – e una matita è tenuta nella destra, «quasi vezzosamente», chiosa con cui il figlio, retrospettivamente, sembra attribuire a se stesso quattordicenne una piccola vendetta contro un padre che temeva e sbeffeggiava quella che alla sua maschilità arcaica appariva la potenziale effeminatezza dell’erede.

La stessa sequenza che porta dalla narrazione all’ekphrasis si ripropone per la madre, a formare una sorta di dittico iconotestuale che si ricompone in unità solo in apertura e in chiusura, secondo questo schema:

1) premessa sui due ritratti-puzzle;

2) narrazione del primo ritrovamento;

3) ekphrasis del primo ritratto;

4) sua riproduzione fotografica;

5) narrazione del secondo ritrovamento;

6) ekphrasis del secondo ritratto;

7) confronto tra i due ritratti (differenza);

8) riproduzione fotografica del secondo ritratto;

9) confronto tra i due ritratti (similarità).

Tuttavia, come già suggerisce l’inserimento del primo confronto tra le due immagini prima della foto della madre, il dittico si rivela internamente sbilanciato per ragioni fattuali, emotive e retoriche. Apprendiamo che il puzzle della madre è stato ritrovato dopo la morte di lei, e con un’emozione parzialmente diversa da quella provata nel ricomporre il ritratto del padre: in ragione del contrasto tra un corpo paterno monolitico e rimasto uguale nel tempo (tra Mosè e gli eroi del Western)[31] e un corpo materno divenuto, troppo presto, irriconoscibile «ultracorpo», il figlio è «impaziente di rivederla com’era ai miei occhi prima di tanti, troppi sfaceli» (LP, p. 133).[32] L’ekphrasis a lei riservata è più ampia (191 parole contro 108) e le si agganciano ben due note a piè di pagina, che servono a chiarire dei riferimenti (alla ditta Fiorio e al film Saw, l’enigmista) ma al tempo stesso hanno una funzione di risarcimento nei confronti del talento misconosciuto della madre e perfino della sua passione per i puzzle, incompresa dal padre e invece condivisa dal figlio:[33]

Anche lei è a mezzo busto: fissa innanzi a sé, lo sguardo perso nel vuoto, sta contemporaneamente disegnando e cucinando. Entrambe le operazioni si svolgono senza che ella guardi la mano destra che disegna e la sinistra che mescola dentro una pentola sopra il fuoco: un probabile pancotto. La casta ma primaverile camicia a fiorellini la dice seria e la dice ragazza. Dietro di lei si vedono i primi suoi libri per bambini e un foulard fra gli oltre cento che disegnò per Fiorio. Dietro-sopra i suoi capelli si vedono, nella posizione che nelle immagini sacre compete all’aureola, una riga e una squadra; più in basso, alla sua destra, i barattoli di penne e matite sono parzialmente coperti da una scopa e da uno spazzolone con il suo straccio: ulteriore senhal, dopo i fornelli, dell’inseparabilità, nella sua giornata, del lavoro della grafica e del lavoro della massaia. La cosa che più mi ha commosso è stata la sua assoluta inespressività, l’impassibilità quasi catatonica, unico modo che avesse per sopportare l’esistenza. A cosa sta pensando, mentre gira il mestolo e disegna sulla carta quadrettata? Io voglio credere che non pensi. (Saw, l’enigmista). (LP, p. 133)

All’«imperioso» mezzo busto del padre invasore dello spazio (e delle persone, sappiamo dal racconto) si contrappone lo sguardo vacuo e annichilito della madre-ultracorpo, invasa e ignara come un automa tanto nello svolgimento del suo lavoro di disegnatrice quanto nelle mansioni domestiche. Lo sguardo dolente ma comunque affettuoso del figlio adulto traspare nel riferimento al «pancotto», l’unico pasto che la madre preparava per lui e per la sorella nei tempi più duri dopo la separazione,[34] e nella decifrazione della camicia come indizio della serietà e della giovinezza che il figlio quattordicenne attribuiva alla madre – e forse lei a se stessa, nell’indossarla. Il ritratto non manca di evocare le opere della disegnatrice e illustratrice, ma l’ekphrasis ne segue meticolosamente la disposizione nello spazio («Dietro di lei»; «Dietro-sopra»; «più in basso, alla sua destra»), incastonando nelle anse della descrizione un riferimento alla posizione dell’aureola nelle immagini sacre, e uno al senhal della poesia d’amore medievale.

Il primo riferimento rinvia immediatamente alla presentazione del trittico di fotografie della madre ([6][7][8] LP, p. 52) che, nella sequenza del fototesto, stanno dopo la foto-emblema del «pancotto buono» (il piccolo Michele a tavola, con un cucchiaio e un grande bavaglino; [5] LP, p. 49), verosimilmente disposte in ordine cronologico e ridotte alle stesse dimensioni da formati originali diversi:

Il riconoscimento maggiore venuto da mia nonna a mia madre è stato il suo essere «fine»: seria, elegante, discreta, una personcina comme il faut. «Com’è fine tua madre». Sul Golgota, mani e piedi inchiodati, ma fine. (LP, p. 52)

C’è in effetti qualcosa di mistico, di consunto e sacrificale, soprattutto nelle due immagini laterali: un mezzo busto su uno sfondo di libri, con un’espressione che ricorda vagamente la Giovanna d’Arco di Renée Falconetti, e una fototessera, forse scattata per un documento; l’unico sorriso è accennato nella foto centrale, dove però, bella della bellezza elegante di Jackie Kennedy o di Audrey Hepburn, Iela non ricambia lo sguardo dell’obiettivo e tiene le braccia conserte, come a dire ‘io tanto sono un’altra cosa’, ironica e consapevole ma rassegnata al «martirio»,[35] perché non si può essere insieme intelligenti e felici.

Il secondo riferimento, al senhal, risuona invece di un’idea della devozione amorosa vicina a quella dei trovatori e di tutta la mitologia istituzionalmente onanistica e voyeuristica dei narratori cui Mari dà voce.[36] Si pensi al tema della rinuncia nelle bellissime poesie di Cento poesie d’amore a Ladyhawke, e qui all’idealizzazione della madre che determina, però, il suo rovesciamento nella pulsione erotica nei confronti di un oggetto d’amore totalmente agli antipodi, la mitica barista «Donatella-Ivana-Loretta», o più semplicemente «la Lori».[37] L’ekphrasis si chiude con il riconoscimento della commozione provata rivedendo l’impassibilità allora attribuita alla madre, certamente dolorosa per il figlio (di allora e non solo), ma riconosciuta dal figlio-scrittore di ora come difesa per lei necessaria a sopravvivere.

Un nuovo e breve paragrafo precede la riproduzione del secondo puzzle e costituisce una sorta di subscriptio-inscriptio di entrambi, subscriptio-inscriptio che a sua volta tematizza la collocazione e la funzione epigrammatica delle parole dentro i due ritratti:

Non posso fare a meno di notare che, se il «Buon Natale» per mio padre è inserito in un piccolo cartiglio, quello per mia madre si snoda vistoso come fosse esso stesso un quadro, e si amplia nel pregnante dativo «a te». (A te, sì, a te per cui il Natale è solo una scocciatura, a te che non sei abituata all’affetto: dal tuo bimbìn). (LP, p. 134)

Si può aggiungere che la firma «Michele» è presente nel corsivo piccolo del cartiglio per il padre, mentre manca nella dedica alla madre. Il dittico è chiuso da un ulteriore confronto, questa volta però concluso nel segno della similarità, che coinvolge anche il figlio:

Ulteriore constatazione: entrambi hanno il collo impiccato dal primo bottone: secondo la prassi che riserbavo a me stesso. (LP, p. 134)[38]

La chiusa sul dettaglio punitivo del «collo impiccato» fa serie con i numerosi riferimenti al rigidissimo e mortificante controllo che i tre Mari hanno esercitato su di sé e sugli altri membri della famiglia nucleare, pretendendo il massimo da se stessi e rinunciando alla felicità in nome del talento e dello sfiancante dovere di non essere mai «come gli altri». Entrambi schiavi di un’intelligenza suprema e feroce e di un tirannico bisogno di distinzione, il padre e la madre hanno sacrificato il corpo alla mente, per quanto in forme opposte: nel caso del padre, un corpo ridotto a organismo bruto, totalmente asservito all’ingegno e alla vita della mente, corpo al quale dedicare solo le energie necessarie per tenerlo in vita e sfogarne meccanicamente gli impulsi, al fondo indesiderabili in quanto potenziale ostacolo al pensiero;[39] nel caso della madre, «fine», aerea e snella come una gazzella, prima un corpo svilito, dal quale emanciparsi, estenuandolo e sublimandolo fino all’annullamento, e poi un «ultracorpo» spossessato e privato della propria identità.[40] Quanto al figlio, in Leggenda privata è definito dal proprio essere costantemente dimidiato e «diminuito» (LP, p. 88) dagli sprezzanti diminutivi paterni e da un’infanzia trascorsa tra altri «diminutivi» («Soldatini, fortini, giornalini»); corpo impacciato e difettoso di un bambino che a lungo bagna il letto e deve subire un’operazione al prepuzio; corpo goffo di un ragazzino straordinariamente brillante schiacciato dall’ammirazione e dal terrore nei confronti del padre e condannato all’infelicità dalla tristezza invincibile della madre.

Che la dualità divisa del dittico (parentale e autobiografico) sia inesorabilmente tale, e che il trittico (pacificante se non risolutivo) si dia invece solo come ricostruzione e ricomposizione a posteriori, è già suggerito da una pagina di Asterusher, dove l’obiettivo di Francesco Pernigo ha composto una sorta di emblema tripartito di Michele Mari, nella sua casa di Milano:[41] a sinistra, il fianco di una serie di scaffali di metallo, che mostrano il piatto di Ritorno all’isola del tesoro di Stevenson e di un’edizione dello Zibaldone (opere entrambe amatissime dallo scrittore) e sono sospesi sopra una scrivania; a destra, un’alta libreria piena di volumi, illuminati da una bella luce naturale che viene dal fondo; al centro, una colonna o striscia di muro dove sono appese, incorniciate, due delle foto poi inserite in Leggenda privata (rispettivamente a p. 113 [23] e a p. 15 [1]).

Il testo corrispondente, composto ad hoc e stampato sopra la fotografia di Pernigo, recita:

Qui lo sguardo del fotografo, al modo del teologo e del dialettico, tripartisce. Ma altri fotografi, mezzo secolo fa, bipartirono: il padre e il figlio nello scatto della madre, la madre e il figlio in quello del padre. Debitamente scisso, il figlio poté poi, soltanto, pietosamente giustapporre.[42]

La tripartizione compiuta dal fotografo con l’avallo dello scrittore costruisce un’immagine del figlio come composto di un nucleo autobiografico ineludibile (anche se doppio e diviso, come ribadiscono, dalla stessa colonna di muro, due interruttori e due prese coperte), ma stretto tra due scomparti che in qualche modo lo rendono vivibile, la scrittura e la lettura, che pure possono comunicare solo attraversando quello stesso nucleo; le foto del figlio con il padre e con la madre sono come una barriera o una rete dove si incagliano (e insieme si elettrificano, si direbbe) i frammenti di pensiero e di invenzione che passano da una stanza all’altra. Sulla parete e nella vita, il figlio ha ‘giustapposto’ i due poli della propria infanzia, ma non è mai riuscito a saldarli, probabilmente nemmeno nell’«autobiografia» estorta dai mostri in Leggenda privata.

Ciò che invece sembra aver saldato, forse e forse solo momentaneamente, sono le due parti della propria scissione, ma esclusivamente nella cornice gotica del libro, e in particolare nel suo finale fantastico e liberatorio. La scissione causata dai genitori è vendicata dalla fantasia e dall’invenzione romanzesca, per cui, nell’agnizione finale, la volgarità e l’ignoranza attribuite alla «Lori» dall’invaghito ragazzino che fantasticava incessantemente su di lei («non potevo offenderla, era un corpo», LP, p. 26), si riscattano nel trionfo del suo doppio, Margherita detta «Gheri», a sua volta alter-ego armonioso e felice di Michele-Danilo, come la Casa della Torretta è un doppio ‘alto’ della Casa di Nasca.[43] Con un colpo di scena annunciato dal motivo onomastico («Gheri» non è un altro nome di Michele-Danilo, come lui misteriosamente temeva, ma quello del suo doppio femminile), nella descrizione dell’elegante e bellissima Margherita la vitalità erotica della Lori si ricongiunge con la sublime intelligenza e finezza della madre, ma rifiutandone il sacrificio e la tristezza:[44] la presunta estrazione popolare della lettrice di Grand Hotel si trasforma così nella segreta cultura aristocratica di una studiosa assidua,[45] cancellando l’ingiustizia e l’infelicità della scissione tra corpo e mente nell’utopia di un incontro tra simili in una biblioteca che «[…] era sontuosa, era ricca, era ordinata, era viva» (LP, p. 169). Margherita-Gheri è parente delle Grazie o di quelle «ninfe neoclassiche» che Mari ha più volte indicato come la più potente incarnazione della sua idea del femminile, creature meravigliose e salvifiche cui è affidata la sola possibilità di riscatto dei maschi dalla loro condizione di bestioni primitivi.

La mitologia della «Donatella-Ivana-Loretta» e dei desideri che alimentava ha una parte fondamentale nel libro, ma significativamente non è supportata da alcun reperto fotografico o certezza onomastica; non perché la barista non sia esistita, ma proprio perché di lei non si possiedono riproduzioni fotografiche e non si conosce il nome: è tutto ‘vero’, ancora una volta, ma è tutto custodito nella mente, nel ricordo e nelle fantasticherie di alcuni tra i momenti più intensi e vitali dell’esistenza del figlio.[46] Lori non è stata ‘fissata’ né in una foto né in un ritratto-puzzle, ma, come la sua illustre quasi-omonima – «Lori da Loretta, Loretta da Lauretta; Laura, l’avignonese. La Dominatrice, una de Sade!», con debita nota esplicativa (LP, p. 99, n. 51) – è stata sezionata in ogni dettaglio dallo sguardo (lei che era «miope […] a stabilire la vocazione ad essere guardata più che a guardare», LP, p. 27) e dall’immaginazione del giovane Michele, notomista qui di una notomia erotica e non luttuosa; dedito alla «delibazione visiva» di colei che ai suoi occhi era «mero e spensieratissimo corpo» (LP, pp. 25-26), ne ha venerato l’emblema basso-corporeo (gli «zoccoli») e, feticista ossessivo, da adulto ha acquistato un vecchio frigo dei gelati (con l’incongrua scritta «Algida») solo per il fatto che da quel frigo lei traeva i Mottarelli che consegnava a lui, emozionatissimo cliente. Nella cornice gotica e fantastica, il finale rovescia le proiezioni unilaterali del figlio voyeur e ‘petrarchista’ nella rivincita del corpo riunito e vitale della nuova Lori-Margherita, che salda la frattura tra intelligenza e gioia, tra talento e felicità, e scintillando spegne e compie la scrittura.[47]

3. Togliendo le foto dalle cornici

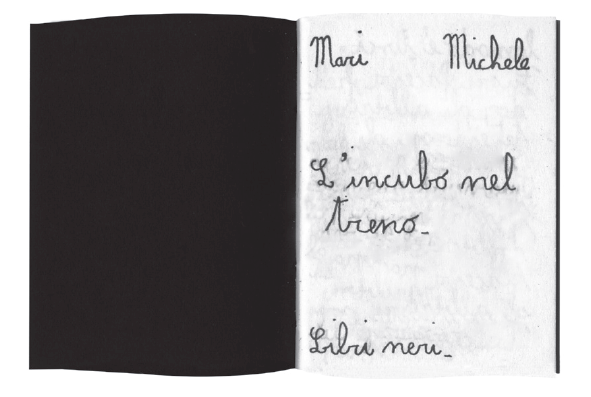

Rimane ancora una sola ‘ultra-immagine’ da spiegare, ovvero la fotografia che riproduce il frontespizio del ‘primo’ libro di Michele Mari, L’incubo nel treno, un racconto manoscritto e rilegato in nero dal figlio e donato al padre per il Natale del 1964 ([24] LP, p. 119).

Ancora una volta si tratta di un manufatto realizzato artigianalmente dal figlio come regalo per uno dei genitori, ma se nei due ritratti-puzzle del 1969 offre la propria immagine di loro, qui, cinque anni prima, presenta un’immagine di se stesso. Il nome dell’autore, il titolo e il nome della collana costituiscono una sorta di autoritratto del figlio («Mari Michele»; «L’incubo nel treno»; «Libri neri»), che si definisce come scrittore fin da quella prima prova. Nell’impaginato di Leggenda privata, la piccola riproduzione del frontespizio fronteggia precisamente il racconto della conversazione decisiva in cui Michele, dopo l’esame di maturità, rifiuta di seguire le orme paterne e spiega che vuole invece iscriversi a Lettere (p. 118), mettendo fine almeno simbolicamente alla proiezione schiacciante del padre nel figlio. La fine della tirannide paterna, tuttavia, è solo illusoria («Peraltro mio padre non si sarebbe peritato, a posteriori, di inserirsi prepotentemente nella genesi della mia vocazione» [LP, p. 119]), come rivelano le parole che precedono e seguono la foto: sopra, la sobria rievocazione della vera genesi del libricino («Le cose andarono così»); sotto, la versione capovolta della stessa genesi offerta dal padre, trentuno anni dopo gli eventi, nella prefazione alla «pubblicazione in fac-simile in ottanta esemplari» del libriccino, suo regalo di compleanno per i quarant’anni di Michele. Enzo Mari spiega l’origine del libro come un semplice passatempo da lui escogitato per il figlio nei giorni in cui stava «progettando la forma della prima collana Adelphi», attribuendosi non solo l’idea, ma perfino la realizzazione del quaderno e della sua copertina di cartoncino nero, e lasciando al figlio solo il merito di una scrittura rapidissimamente compiuta. Questa ricostruzione mette l’erede nell’ombra del genio paterno, vampirizzando la creatività di un bambino di nove anni (che aveva concepito autonomamente l’idea, nonché scritto e rilegato il libricino) e insieme monumentalizzando l’episodio come «ricordo del primo manifestarsi del suo destino» (p. 120).

Se la funzione fondamentale del corpus fotografico resta quella di documentare la veridicità della Leggenda privata di Michele Mari, è evidente che il ruolo delle fotografie e gli effetti che propagano nel testo vanno ben oltre la forza della pura «indexicality». Una chiave di lettura possibile sta forse proprio nello scarto tra questa operazione e quella compiuta in Asterusher, scarto che si lascia misurare soprattutto laddove gli stessi oggetti, e soprattutto le stesse foto, ricorrono in entrambi i fototesti. Come abbiamo visto, tre delle fotografie inserite in Leggenda Privata ([1], [9], [23]) erano già apparse in Asterusher, dove comparivano però incorniciate, appese e ‘fotografate’ (‘immagini in immagini’) in mezzo ad altri oggetti e altre fotografie, nel contesto di un ambiente abitato (una stanza della casa milanese dello scrittore). Questa collocazione le rendeva esplicitamente parte di altrettanti allestimenti visivi (per quanto rigorosamente fondati su una disposizione originale e non ‘in posa’), teche memoriali di un’«autobiografia per feticci», costruita dallo scrittore tracciando corrispondenze tra le reliquie della sua infanzia e quelle di epoche successive della sua vita, e tra esse e la scrittura che avevano già generato, in altre occasioni. In Leggenda privata, invece, tutte le foto rimandano ad eventi accaduti entro la data-limite del 1969 e sono restituite sulla pagina nella loro nudità essenziale, per quanto attraverso un adattamento di formati dovuto alle necessità dell’impaginazione o messo al servizio di significati ulteriori; qui la loro cornice è il testo di un’«autobiografia», nella quale i feticci si sono disciolti in forma verbale e narrativa e dove, al tempo stesso, ciascuna foto è emblema di un episodio o di un motivo del racconto messo in forma sulla pagina. Le fotografie senza figure umane (se non già incorniciate) di Asterusher mettevano in contatto il presente fotografato – ciò che è rimasto – con ciò che si ricordava di quel tempo, mentre quelle di Leggenda privata stabiliscono una comunicazione diretta tra il passato in cui il padre, la madre e il figlio hanno guardato l’obiettivo fotografico (in quasi tutte le foto lo sguardo è in macchina) e il presente del libro stampato (2017), ma soprattutto tra quel passato e il presente non fotografato e intemporale del testo scritto-letto. Con la loro stessa presenza, le foto fanno attrito e resistono, scardinando dall’interno ogni possibile univocità del resoconto memoriale. In esse i tre personaggi fondamentali dell’autobiografia sono fantasmi e insieme ultracorpi, ignari del futuro eppure invasi, a posteriori, dal peso di tutto ciò che hanno vissuto dopo quegli scatti.

Anche dal punto di vista della scrittura, c’è quindi una differenza fondamentale. Leggenda privata è un’autobiografia dell’infanzia e della prima giovinezza, che si interrompe intenzionalmente sulla soglia dei vent’anni; il racconto si ferma prima del tempo della scrittura, non andando oltre il momento in cui il figlio decide di non raccogliere l’eredità del padre.[48] In Asterusher il rapporto tra le fotografie e i brani di testo non ripresi da altre opere ma composti ad hoc era puramente testimoniale e «orizzontale»:

[…] nei casi in cui non ho ricavato il testo da un mio libro precedente, l’oggetto non è mai passato attraverso la verbalizzazione, l’unica verbalizzazione è stata ex professo, apposita, e per quanto riguarda la mia percezione dell’oggetto non credo che abbia aggiunto particolari sfumature. Nella maggior parte dei casi mi sono preoccupato di rendere palese e visibile al lettore quello che l’oggetto significava per me. Il quid aggiunto dalle parole è una forma di comunicazione e trasmissione su un piano orizzontale.[49]

In Leggenda privata, invece, la relazione tra i reperti fotografici e la scrittura è più complessa e stratificata, in primo luogo perché l’autobiografia è un libro nel libro, un racconto frammentario e non cronologico che si alterna alla narrazione del rapporto di Michele-Danilo con gli Accademici-mostri, altrettanto frammentaria ma che sembra procedere da un prima a un poi, fino a un finale che chiude (pur aprendo a un futuro possibile, in explicit, nello scintillio di Margherita), mentre il «bio» continua. Si tratta, appunto, di un’«autobiografia per i mostri» (LP, p. 116), che ne sono i destinatari perché ne hanno imposto la composizione, nella finzione (gli Accademici-mostri) ma, per quanto indirettamente, anche nella realtà (i veri «mostri», cioè i genitori, verso i quali Mari sente di compiere un «atto dovuto»). Non parlerei di vendetta o di «regolamento di conti», come pure è stato fatto, ma piuttosto di bisogno di ristabilire senza reticenze la verità del figlio, di togliere finalmente le foto dalle cornici e riscioglierle nel continuum di quanto è stato vissuto.

1 M. Mari, Leggenda privata, Torino, Einaudi, 2017, d’ora in avanti citato come LP. Per indicare la posizione delle fotografie nella sequenza, le ho numerate da [1] a [33], inserendo i numeri tra quadre perché non sono presenti nel libro. Desidero ringraziare Michele Mari, che molto generosamente mi ha permesso di riprodurre le immagini tratte da Leggenda privata.

2 Nella bibliografia di Mari esistono altri «iconotesti»: Filologia dell’anfibio. Diario militare (Milano, Bompiani, 1995 e poi Roma-Bari, Laterza, 2009), con illustrazioni dell’autore; i fumetti I Sepolcri illustrati (L’Aquila, Portofranco, 2000) e Il Visconte dimezzato (Il Caffè illustrato, 2001-2004); il «fototesto» Asterusher. Autobiografia per feticci (Mantova, Corraini, 2015).

3 Mi riferisco alle categorie proposte da R. Coglitore , ‘I dispositivi fototestuali autobiografici. Retoriche e verità’, Between, IV, 7, Maggio 2014 <http://ojs.unica.it/index.php/between/article/view/1170> [accessed 5 agosto 2017]; su questa base, Leggenda privata si potrebbe identificare come «autobiografia illustrata». Cfr. M. Cometa, R. Coglitore (a cura di), Fototesti. Letteratura e cultura visuale, Macerata, Quodlibet, 2016: in particolare, per una tipologia di fototesti, M. Cometa, ‘Forme e retoriche del fototesto letterario’ (pp. 69-116) e, per il fototesto autobiografico, il saggio di R. Coglitore, ‘La verità dell’io nei fototesti autobiografici’ (pp. 49-68). Cfr. anche M. Bryant, Photo-Textualities: Reading Photographs and Literature, Newark, University of Delaware Press, 1996, il numero monografico della rivista Poetics Today, 29, 1, 2008, S. Albertazzi, Il nulla, quasi. Foto di famiglia e istantanee amatoriali nella letteratura contemporanea, Firenze, Le Lettere, 2010 e R. Ceserani, L’occhio della Medusa. Fotografia e letteratura, Torino, Bollati Boringhieri, 2011, in particolare pp. 188-223.

4 «Così, ora, mi chiedono un nuovo romanzo, per il quale hanno già scelto il titolo: Autobiografia. Un titolo da intonarsi, si badi, con una speciale enfasi sull’infisso, così: AUTO - BIO - GRAFIA […] Polemicissimi, insinuano in questo modo avere finora io prodotto solo delle autografie […]» (LP, pp. 7-8); «[…] devono sapere qual è la mia ultimativa menzogna: “isshgioman’zo con chui ti chonshgedi”, ha aggiunto Quello che Biascica» (ivi, p. 3).

5 Sulla mescolanza di generi e «sottocategorie» in Leggenda privata si è soffermato G. Simonetti, ‘Horror famigliare’, Il Sole 24 Ore, 21 maggio 2017, p. 21: «mentre le convenzioni fantastiche assorbono e moltiplicano la tensione della storia intima, quest’ultima è resa più vivace dal suo comporsi, agli occhi del lettore, nel modulo frammentario e irrealistico del soprannaturale».

6 «È una ‘leggenda privata’ come dice il titolo, perché di fatto è la mia storia, però con l’aura della leggenda. Parte della leggenda c’era già prima che io nascessi: le epiche scalate alpine di mia madre con Buzzati e con Bonatti. Oppure mio padre che raccontava di mio nonno arrivato poverissimo dalla Puglia che riesce a far fortuna. Sono cresciuto facendo i conti con pezzi di leggenda. Da qui l’orgoglio, ma anche l’angoscia per cercare di essere all’altezza di questi pezzi di vita all’insegna dell’unicità, dell’eccezionalità, dell’intelligenza, della creatività, dell’anticonformismo». Così Mari in una conversazione con Francesco Bianconi, a cura di L. Valtorta, ‘Tutti i mostri sono amici: conversazione sui fantasmi con Michele Mari e Francesco Bianconi’ <http://www.repubblica.it/spettacoli/musica/2017/06/25/news/_tutti_i_mostri_sono_amici_conversazione_sui_fantasmi_con_michele_mari_e_francesco_bianconi-168082454/> [accessed 25 luglio 2017]. L’ambivalenza dell’aggettivo «privato» è stata notata da L. Marchese, ‘Legenda privata, o Michele Mari come scrittore nostalgico’, La balena bianca,

7 L. Marchese, ‘Legenda privata’. Concordo con Marchese sul fatto che Leggenda privata costituisca un punto di arrivo o di svolta (di cui non possiamo prevedere i futuri sviluppi) nell’opera di Mari, ma non condivido affatto il giudizio di valore che traspare nel suo intervento: una preferenza viene accordata, moralisticamente, agli scrittori che sanno veramente fare i conti con il proprio passato e con il presente (come farebbe Philip Roth in Patrimonio), contro l’atteggiamento «nostalgico» e non risolutivo di Mari, che spiegherebbe anche il suo successo incontrastato presso molti lettori, a loro volta nostalgici. A me pare invece che il finale del libro, felice o quanto meno rivolto al futuro (caso praticamente unico in Mari, come osserva lo stesso Marchese), sia reso possibile precisamente dallo strappo in direzione della «verità empirica» che Leggenda privata compie rispetto a tutti i lavori precedenti. Non importa che gli eventi raccontati siano veri o falsi (anche se importa per Mari, si intende), ma che il fatto di decidersi infine a raccontarli abbia generato un’invenzione narrativa potente, nella quale anche l’oltranza linguistica dello scrittore ha forse trovato una dimensione nuova, data dal contatto con foto, date e nomi, non importa quanto veri o quanto falsi.

8 Cfr. R. Donnarumma, ‘Egofonie. Spazi dell’io ipermoderno: Magrelli, Trevi, Siti’, in S. Contarini, M.P. De Paulis-Dalembert, A. Tosatti (a cura di), Nuovi realismi: il caso italiano. Definizioni, questioni, prospettive, Massa, Transeuropa, 2016, pp. 231-248.

9 Come definizione di autofiction adotto quella proposta «con prudenza» da R. Donnarumma, Ipermodernità. Dove va la narrativa contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2014, p. 130: «una narrazione in cui, come in un’autobiografia, autore, narratore e protagonista coincidono; ma in cui, come in un romanzo, il protagonista compie atti che l’autore non ha mai compiuto, e ai fatti riconosciuti come empiricamente accaduti si mescolano eventi riconoscibili come non accaduti». Per uno studio specificamente dedicato all’autofiction italiana più recente rinvio a L. Marchese, L’autofiction come paradosso del romanzo contemporaneo, Massa, Transeuropa, 2014.

10 Di altro avviso è G. Carrara, ‘Per una fenomenologia dell’iconotesto narrativo ipercontemporaneo’, Comparatismi, II (2017), pp. 27-55, che interpreta Leggenda privata come un’autofiction propriamente detta e legge anche le fotografie in questa chiave (pp. 50-51).

11 M. Mari, ‘Michele Mari. Leggenda privata’ <http://www.letteratura.rai.it/articoli/michele-mari-leggenda-privata/37601/default.aspx> [accessed 25 luglio 2017]. Questa chiave di lettura del corpus fotografico ha convinto, tra i primi recensori, G. Simonetti, ‘Horror famigliare’, p. 21: «E che gli episodi siano autentici lo certificano la precisione dei ricordi e il rimando ai documenti: testimoni, disegni, soprattutto molte fotografie, bellissime e inquietanti».

12 Così Mari in un’intervista a cura di A. Gnoli, ‘Michele Mari: Le mie giornate indolenti da recluso in casa’, La Repubblica, <http://www.repubblica.it/cultura/2017/04/23/news/michele_mari_-163689170/> [accessed 25 luglio 2017].

13 Un ulteriore effetto di distacco è causato dalla sfasatura, lieve e probabilmente casuale, tra la cronologia qui proposta (che sembra collocare la separazione nel 1964, due anni dopo la foto in copertina, assegnata dal copyright al 1962) e quella che si ricava dal libro (1965, dopo la vacanza a Zagabria).

14 «[…] l’autore si definisce “anti-progettuale”; la sua scrittura nasce talvolta attorno a una parola o a una suggestione, talvolta proprio a partire da un’idea di titolo “che è puro suono”. “D’altronde [dice Mari], ho visto che fine hanno fatto mio zio (Elio Mari, grafico e collaboratore di Enzo Mari per vent’anni e poi allontanatosi dal fratello) e mia mamma e ho capito che dovevo procedere diversamente!» (S. Scarpello, recensione a Leggenda privata e intervista all’autore, Domus, 28 aprile 2017, < http://www.domusweb.it/it/recensioni/2017/04/28/michele_mari_leggenda_privata.html> [accessed 25 luglio 2017]).

15 Cfr. anche [26] (LP, p. 129) e [27] (LP, p. 130).

16 Molte delle note (più o meno una ventina su un totale di novantotto) spiegano riferimenti a figure ed eventi che sfuggirebbero a lettori di generazioni diverse da quella di Mari, nato nel 1955. Stando alla dichiarazione dell’autore in merito alla funzione documentaria dell’apparato fotografico e delle note, si potrebbe concludere che certificare l’esistenza e la datazione di determinati personaggi, prodotti commerciali, pubblicità, etc. non sia stato per lui meno cruciale che dimostrare l’esistenza dei genitori e di se stesso bambino.

17 Sul rapporto tra ricordi, fotografie e feticci cfr. M. Fusillo, Feticci. Letteratura, cinema, arti visive, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 47-75.

18 «L’unica foto che, in parte, è costruita è quella dei lettini, che si trovano sempre in quella stanza: di solito sono smontati uno nella stanza della frutta, uno nella stanza di mia sorella, uno piccolo di fianco al mio e uno lì dove si vede. Io li ho presi e ho fatto la composizione. Nel racconto I giornalini scrivo che così come nella mia biblioteca i primi fumetti si affiancano ai volumi più dotti, così nella casa di campagna, come in un’allegoria medievale, ho tutti i miei lettini uno di fianco all’altro. Quindi la menzogna era già nel racconto, e il libro fotografico è fedele all’invenzione letteraria che a sua volta è una semi invenzione» (così Mari in un’intervista rilasciata a F. Scotti, ‘Asterusher: tra finzioni e autobiografia’, 5 ottobre 2015, <http://www.hounlibrointesta.it/2015/10/05/asterusher-tra-finzioni-e-autobiografia/> [accessed 3 agosto 2017]).

19 «I miei genitori si sono separati nell’estate del 1965, dopo una memorabile vacanza in Jugoslavia […]. Tanto memorabile, nel senso doloroso del termine, che io qui ne taccio, con l’ineffato castigando l’infando» (LP, p. 167).

20 Cfr. J. Elkins, Writing with Images,

21 «Nacqui d’inverno […] Nacqui, dunque» (LP, p. 4); «Nacqui d’inverno eccetera […]» (ivi, p. 6); «Nacqui d’inverno, al nostro discontento» (ivi, p. 9); «Nacqui d’inverno, e mi è già passata la voglia di proseguire» (Ibidem); «Nacqui» (ivi, p. 11); « Nacqui hieme ineunte» (ivi, p. 12); «Oh Accademici, nacqui d’inverno […]» (ivi, p. 32); «E io nacqui sempre d’inverno» (ivi, p. 33); «Nacqui d’inverno, concepito in un raptus» (ivi, p. 47). La formula ricompare poi, diradata e variata, ad esempio nelle versioni «nasco io: d’inverno» (ivi, p. 79) e «nato d’inverno» (ivi, p. 107). Peraltro l’«esordio […]: essere io nato da un amplesso abominevole» (ivi, p. 3) è l’unico elemento che al protagonista sia concesso ripetere nelle due autobiografie che sta scrivendo per le due Accademie – un elemento la cui natura di nocciolo del racconto si rivela anche in una sessione narrativa iperbolicamente breve, che coincide con una frase nominale: «[…] D’inverno, l’abominevole parto. […]» (p. 36; qui i tre puntini tra quadre all’inizio e alla fine della citazione sono d’autore).

22 Una breve ‘sessione’ del racconto (LP, pp. 62-63) è interamente formata da una sequenza di liste-«serie» tra le quali è possibile stabilire corrispondenze e che si sovrappongono al racconto come un reticolo: «E ovunque, trasversalmente, vasini e mutande. E le mani: la manina d’oro di mia madre e quella di Elio, la mano lercia della Velia, la barèia cheìr di mio padre, la mano che mi porgeva il Mottarello, con lo smalto smangiato» (ivi, p. 62). Di «catene associative» che si diramano da oggetti e nomi si parla a p. 164.

23 «Il fatto è che scrivo al ribasso. Non invento, non enfatizzo: grado della mitopoiesi molto vicino allo zero. Semmai ometto, attenuo, eufemizzo» (LP, p. 99).

24 «Mio padre mi disse: “Tutto quello che tu fai o pensi io l’ho già fatto e pensato”. Era come voler mettere la parola fine a una vita diversa. In quel momento compresi che essere così evidente agli occhi di un padre comportasse una dolorosa, traumatica e profonda astinenza dalla parola. Fu allora che la mia reticenza divenne totale», dove si ripete verbatim, e citando una citazione, da LP, p. 96 (dall’intervista a cura di A. Gnoli, ‘Michele Mari: Le mie giornate indolenti da recluso in casa’).

25 Si è tentati di leggere un commento di Mari riguardo al rapporto con il padre come una perfetta didascalia per queste tre foto: «Il tratto dominante tra di noi è stata la reticenza. Perfino nelle poche foto che ci ritraevano insieme sembravamo due autistici, persi nei loro mondi. Eppure, so che il nostro rapporto è stato intenso, legato agli sguardi e ai silenzi più che alle parole» (Ibidem; il corsivo è mio).

26 W. G. Sebald, Vertigini, Milano, Adelphi, 2003 e Gli emigrati, Milano, Adelphi, 2007.

27 Per intendere la centralità del tema dell’ultracorpo in Leggenda privata conviene leggere la nota 4 (LP, p. 14): «L’errore popolare designa per ultracorpi gli invasori abusivi, ma pare più corretto riferire il termine alla persona occupata, il cui corpo diventa “ulteriore” rispetto a quello dell’alieno».

28 Così li definisce M. Bertini, ‘La leggenda privata di Michele Mari’, <https://giacomoverri.wordpress.com/2017/04/27/la-leggenda-privata-di-michele-mari/> [accessed 24 luglio 2017], che prosegue «Due quadretti dipinti con i pennarelli e poi trasformati in puzzles (come gli acquarelli di Bartlebooth nella Vita istruzioni per l’uso di Perec). Il padre, con la sua barba nera da santo bizantino, ha un pennello in mano e alcune sue opere sullo sfondo; la mamma è intenta a disegnare e cucinare insieme, riassumendo così la sua vita di artista resa faticosa dai compiti casalinghi. Proprio come in Perec, la trasformazione dell’immagine in puzzle diventa per Mari una metafora della scrittura: […]».

29 Il disegno come via di accesso alla comprensione di forme complesse attraverso la loro riduzione a strutture semplici compare, in due contesti amorosi, nel già citato W. G. Sebald, Vertigini: nella prima sezione (Beyle o lo strano fenomeno dell’amore) il volto dell’amante di Stendhal può essere ritratto con precisione se scomposto in quadrati astratti; nell’ultima sezione, Il ritorno in patria, il narratore ricorda quando, bambino, riempiva «con fervore» i propri «quaderni con un reticolo di righe e cifre [mit einem Netzwerk von Zeilen und Zahlen] nel quale» sperava «di catturare e tenere impigliata per sempre la signorina Rauch» (p. 220), la dolce maestra di cui era invaghito.

30 Cfr. LP, p. 107: «[…] in quegli strumenti dell’arte vedevo cristallizzarsi la nobiltà dei miei genitori, il loro aspetto migliore: l’idea, l’invenzione, l’esecuzione, la mano, l’occhio, lungi da ogni imperfezione umana. […]» (i puntini tra quadre finali sono d’autore).

31 Una discontinuità nella costituzione granitica del corpo paterno si è data solo nella vecchiaia, causando un diverso dolore nel figlio: «[…] adesso che egli è indebolito dalla vecchiaia e dalla malattia io letteralmente non lo riconosco più: proprio nell’insorgere di un’inedita pietas sentendo anzi di abiurarlo e di offenderlo» (LP, p. 12).

32 «Mia madre alla fine si è talmente ripiegata che è come se attorno al suo nucleo originario fosse concresciuta proprio un’altra persona. Tre anni fa è morta e forse ho scritto questo libro perché aver messo in ordine le sue carte, i suoi disegni, aver ritrovato la sua meravigliosa mano, il suo segno così nitido, me l’ha fatta ritrovare come la ricordavo da piccolo e come non la rivedevo più da trent’anni» (così Mari nella conversazione a cura di L. Valtorta, ‘Tutti i mostri sono amici’). Come è noto, l’immagine della madre ha un ruolo centrale nelle riflessioni sulla fotografia di R. Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Torino, Einaudi, 2003.

33 In Mari, Asterusher, p. 25, citando da Certi verdini (racconto di Tu, sanguinosa infanzia), la crescente difficoltà dei puzzle composti dalla madre viene assimilata alla tensione verso l’alto e alla sublimazione che perseguiva anche come scalatrice: «Spesso sono visitato e travolto dalla simultanea memoria di tutti i puzzle eseguiti prima di arrivare dove mi trovo ora, Cézanne, Pontormo, Corot, […]. Mia madre, che da molti anni si teneva sopra la quota dei cinquemila pezzi, ridiscese a livelli inferiori per il tempo necessario alla mia educazione. Una volta risalita a cinquemila, pervasa da nuova giovinezza, contenne a stento la sua febbre, e dopo avermi lasciato familiarizzare con quella quota mi trascinò con sé su per le altitudini».

34 Cfr. LP, pp. 48-50.

35 «[…] bohémienne (via estetico-laica al martirio, dove si vede come alla fine, di stortura in stortura, abbia comunque prevalso la millenaria tradizione cattolica che si incarnava in mia nonna: Letizia: detta Titti: dama di San Vincenzo)» (LP, p. 52). Cfr. anche il riferimento al «morboso spirito di flagellazione» della madre (ivi, p. 48).

36 «Se […] sogno di avere l’acquolina in bocca davanti a un panino che non mangio mai nemmeno nel sogno, ecco, questa è virtualità al quadrato: quella del voyeur, quella di chi interiorizza un’impasse […]. E dunque il paradosso per cui, nello sfrenarsi della potenza-oltranza mentale, ci si ferma comunque là dove ci si era fermati nell’atto […]» (LP, p. 57, ma cfr. anche pp. 78-79).

37 «All’altro capo, in antitesi speculare, la donna poco seria: quella che piaceva a me. Cunt i sòkkol ai pè. Perché anch’io ero serio, serissimo ahi quanto, interamente rivolto agli studi e celebrato in proporzione, dunque, serio nato da seria, triste da triste, era il minimo volgermi a quei talloni rosati, a quell’ipotesi-pervinca: il minimo ad essere vivo» (LP, pp. 52-53).

38 Più avanti, quella di «tenere abbottonato il bottone del colletto della camicia anche se questo era troppo stretto» figura infatti nel catalogo delle «manie» del figlio (LP, p. 109).

39 In totale contrasto con la visione del figlio: «Criterio strumentale ed economico che non poteva non scontrarsi con la mia concezione dell’onanismo come stato permanente e indelebile dell’essere al mondo […]. Tempo addietro mi aveva invitato a considerare una leggiadra fanciulla sotto la specie intestinale, adesso sotto quella masturbatoria; ma il principio era uguale: abbassare l’altro. Quando tutto il mio essere era fatto per innalzarlo, l’altro, rimuovendone il corpo o viceversa divinizzando quello stesso corpo pezzo per pezzo, come esemplarmente nel caso della Donatella-Ivana-Loretta» (LP, pp. 78-79).

40 «Mia madre, tutto fuorché volgarotta. Solo talento e intelligenza, ma talmente autodistruttiva da diventare l’ultracorpo di se stessa […]» (LP, p. 47); «[…] farsi del male con ogni mezzo per consistere solo di intelligenza e talento, e scegliendo, a officiare, proprio chi di tali valori era vessillifero [cioè il futuro marito, Enzo Mari, ndr.]: per sapersi autorizzata ad essere artista, e bohémienne (via estetico-laica al martirio) […]» (ivi, pp. 51-52).

41 Il potere compensatorio della tripartizione rispetto al dolore della bipartizione e all’impossibilità dell’unità è suggerito, sempre in Asterusher (p. 100), dalla fotografia di una parete della casa milanese cui sono fissate tre foto di bambini che si somigliano molto ma non sono la stessa persona: quella al centro è la foto di Michelino con l’orsino di stoffa, confluita in Leggenda privata ([9], p. 55); le altre due ritraggono i due figli dello scrittore, cfr. A. Falco, ‘Michele Mari, Asterusher: l’autobiografia per feticci di un puer aeternus’ <https://www.nazioneindiana.com/2015/09/23/michele-mari-asterusher-lautobiografia-per-feticci-di-un-puer-aeternus/> [accessed 4 agosto 2017]. Sul rapporto tra oggetti, inquadrature, sguardi e parole in Asterusher si è soffermata M. Rizzarelli, ‘All’ombra dei cipressi e dentro le case. Scrittura, vita e immagine nell’analisi di due fototesti’, L’indice dei libri del mese, XXXIII, 5 (maggio 2016), p. 11.

42 Mari, Asterusher, p. 97.

43 «Fece come se stesse per ridere, poi si trattenne scuotendo la testa. “Cosa c’è?” chiesi. “Niente, stavo pensando alle tue idee sulla volgarità”. Arrossii. “Ma va benissimo, sai? Mi hai fatto divertire tanto”» (LP, p. 171).

44 «Ancora molto bella, vestita in modo elegante, come una vera signora; ai piedi aveva degli stivaletti annodati, con un tacco medio e una decorazione che suggeriva uno sperone; le mani avevano unghie lunghe e curatissime, smaltate di rosa antico. Attraverso gli occhiali brillava uno sguardo profondo e consapevole; sulle labbra, un leggero sorriso» (LP, p. 170).

45 «Sono sempre stata qui a studiare, a cento metri da te. Quando studiavi anche tu lo sentivo, perché studiavo meglio» (ibidem).

46 Come ha spiegato Mari stesso, la Lori è l’unica figura di Leggenda privata che appartiene a entrambi i piani, la cornice gotica e i ricordi veri: «Lei è puro corpo, puro punto d’attrazione, polo d’attrazione […]. Una sana pulsione erotica per me era il bene e raramente mi sembra di essere stato così vivo come in quelle primitive pulsioni» (M. Mari, ‘Michele Mari. Leggenda privata’).

47 «“E adesso?” “Adesso cosa?” “La mia autobiografia”. Sorrise; poi, senza guardare, accarezzò con le unghie i fogli sul tavolo. “Ci parlo io con Loro, tu hai fatto abbastanza”. “Credi?” “Direi proprio di sì”. E scintillò» (LP, p. 171).

48 In Leggenda privata, le due ragioni fondamentali alla base di questa scelta sono discusse in maniera esplicita per quanto semiseria: la prima è che spingere il racconto oltre la giovinezza significherebbe raccontare la propria «fortificazione» (LP, p. 116), un tema molto meno interessante e più ostico delle proprie debolezze; la seconda è che per farlo sarebbe necessario «tematizzare» anche la «forza» in cui la scrittura, nella vita adulta, ha trasformato «ogni debolezza», e così facendo «fare letteratura di secondo grado», niente di più inadatto a un’«autobiografia per i mostri» (ibidem).

49 F. Scotti, ‘Asterusher: tra finzioni e autobiografia’.