1. E Kazan creò la donna… perché Barbara la distruggesse

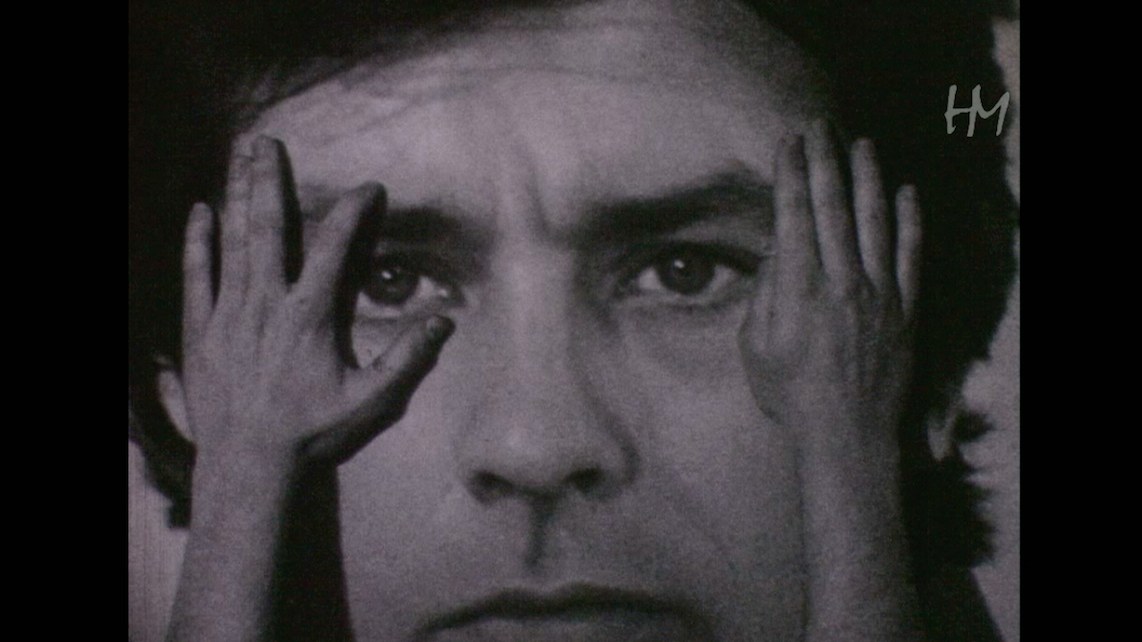

Adagiato sulla sponda di una piscina, un uomo di mezza età ‒ la volitiva mascella è quella inconfondibile di Kirk Douglas ‒ avvicina allo specchio dell’acqua un grappolo d’uva. Subito, come una sirena richiamata in superficie da un dono inaspettato, una giovane donna emerge col capo per addentare il frutto. Evidente materializzazione di una fantasia erotica del maschio, la splendida figura femminile mostra i lineamenti alteri di Faye Dunaway. Nulla in lei è casuale, ma tutto si conforma alla più implacabile legge del glamour hollywoodiano. Non hanno forse i suoi capelli bagnati la luminosa compattezza di un elmo dorato? Non sono forse in perfetto contrasto con la scura frangia di ciglia finte che ‒ addendo obbligato del make-up anni Sessanta ‒ le contorna gli occhi? Perfino l’uva è gustata con una voluttà talmente artificiosa da far presagire un bacio con l’uomo che, dal bordo della vasca, la contempla estasiato. Eppure, all’ultimo, la femme fatale si sottrae capricciosa alla bocca dell’amante per scomparire nuovamente sott’acqua [fig. 1].

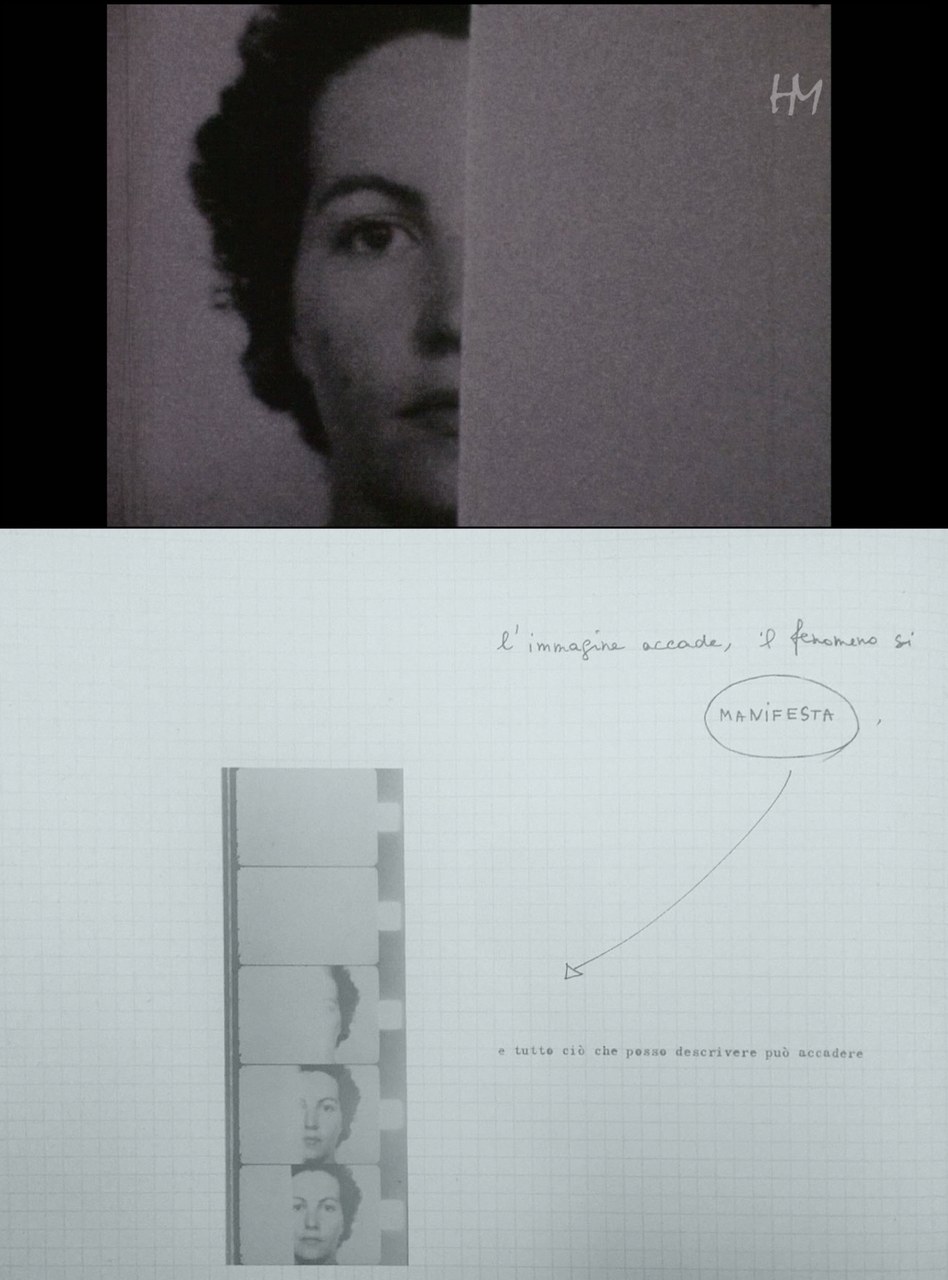

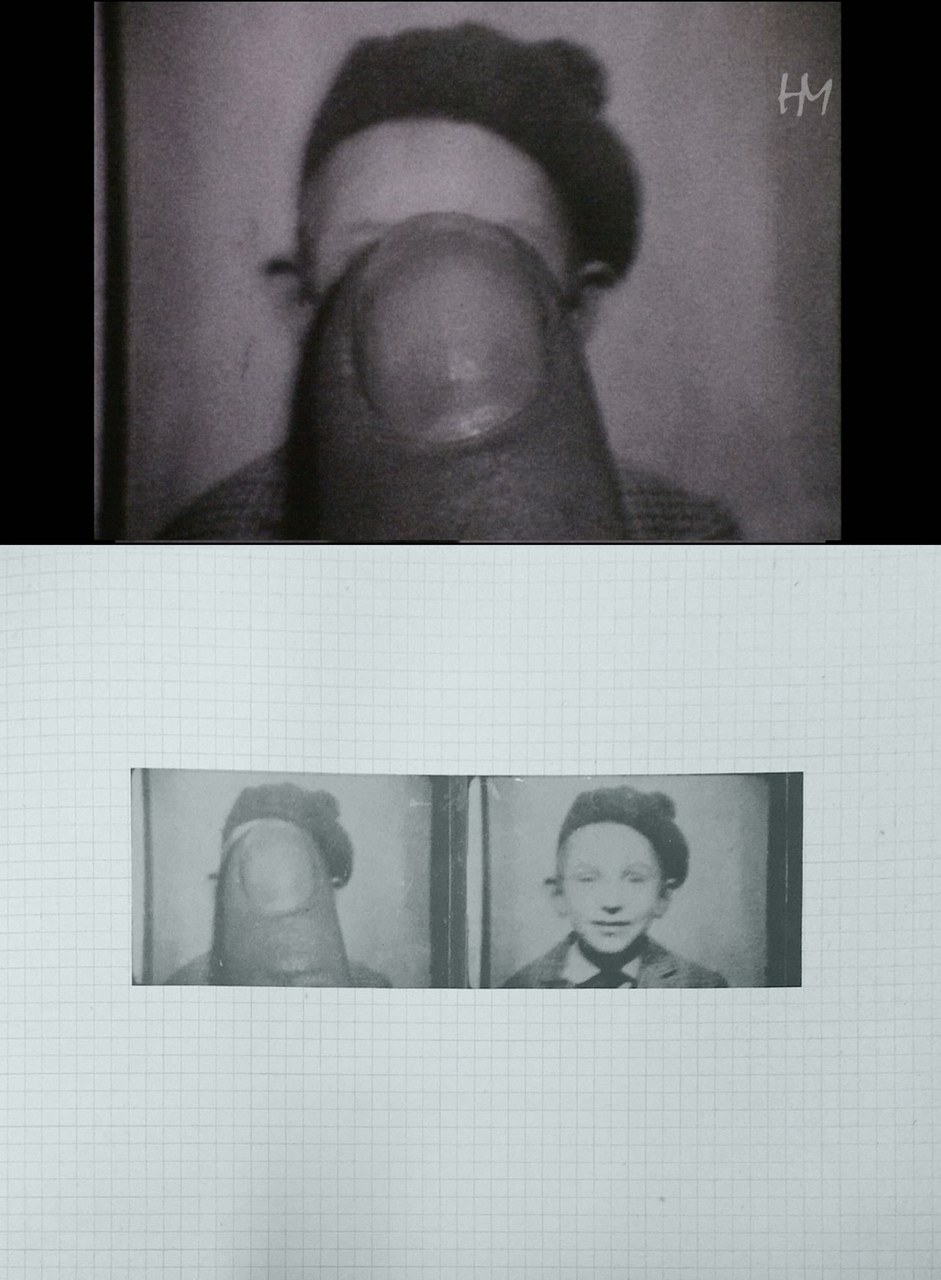

Scandita da un enfatico rallenti, si compie così la più memorabile apparizione del personaggio di Gwen Hunt ne Il compromesso (The Arrangement) di Elia Kazan. Diretto nel 1969 e ispirato a un omonimo romanzo pubblicato dallo stesso regista due anni prima, questo debordante melodramma è fondamentalmente la storia di una crisi esistenziale. Il film segue infatti il tellurico impatto che la liaison adulterina fra il pubblicitario Eddie Anderson e l’irresistibile Gwen finirà per avere sulla placidità borghese del primo. Come osserva caustico Richard Schickel dalle colonne di «Life», il risultato è un’opera perigliosamente in bilico tra una desueta estetica da studio system e un fin troppo conscio tentativo di assecondare certe arditezze della nascente New Hollywood, specie la sua disinvoltura nel trattamento della sessualità (cfr. Schickel 1969). Ma al di là di qualsiasi giudizio, Il compromesso tradisce un afflato autobiografico di notevole interesse. È indubbio infatti come il protagonista, self-made man di origine greca, sia proiezione di quella che Kazan riteneva essere la sua esperienza di artista «condizionato dal matrimonio, dal Partito comunista, dalla HUAC e dai capi degli studios» (Briley 2016). Di contro Gwen, bionda bellezza in grado di scuotere Eddie dalla palude di compromessi in cui è precipitato, nasconde l’ombra assai più misteriosa e sfuggente dell’attrice Barbara Loden.