Una voce significa questo: c’è una persona viva, gola, torace, sentimenti, che spinge nell’aria questa voce diversa da tutte le altre voci.

Italo Calvino, Un re in ascolto

Io ti racconto questa storia affinché tu possa raccontarmela.

Adriana Cavarero, Tu che mi guardi tu che mi racconti

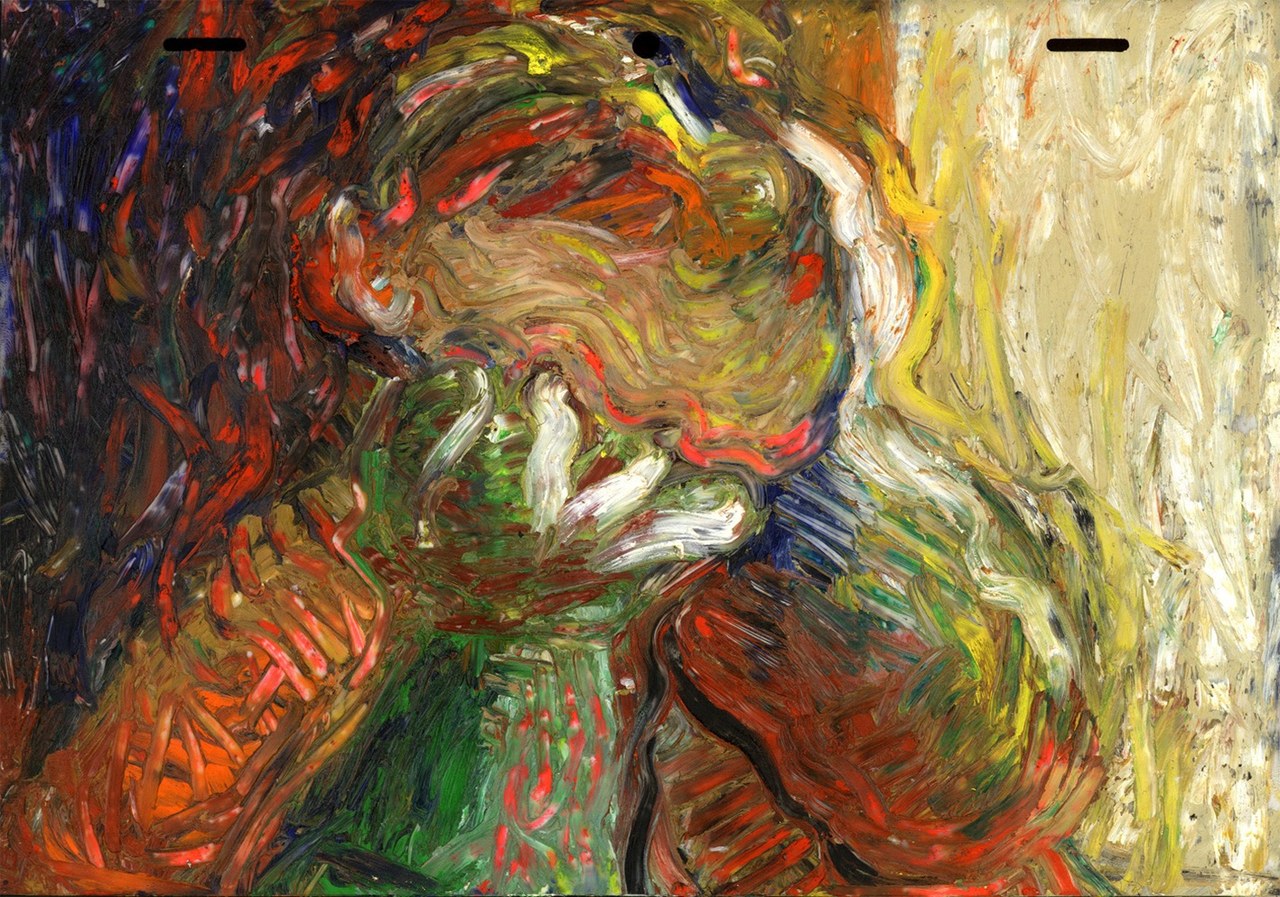

Sin dalle prime pagine del nuovo romanzo di Alessandra Sarchi, La notte ha la mia voce (Einaudi Stile Libero, 2017), appare chiaro che uno dei modi per cercare il senso della storia è quello di provare a dipanare il fitto intreccio di rimandi visivi che attraversano lo sviluppo della narrazione. Nel prologo, che precede le tre parti in cui è scandito il racconto della voce narrante (Terra, Aria, Acqua), l’evocazione delle immagini di un’intervista televisiva durante la quale McEnroe, mentre trasmettono alcuni fotogrammi della partita «più importante della sua carriera» giocata a Wimbledon contro Borg nel 1980, si alza e «s’inchina col capo e col busto a sé stesso, cioè all’immagine vittoriosa e giovanissima di sé che scorre nel filmato», annuncia la valenza speculare che la trama visuale riveste per il romanzo. Quella sequenza trasmessa sul piccolo schermo, in cui un uomo adulto rende omaggio e dice addio al simulacro di un sé giovane, suggerisce alla protagonista – una donna che non può più camminare a seguito di un incidente automobilistico che racconta in prima persona – un analogo e straziante requiem alla propria immagine ancora ignara del destino che di là a poco l’avrebbe privata dell’uso delle gambe. La fotografia che la ritrae di schiena, mentre sale le scale del teatro greco di Taormina, diventa il metro che misura la distanza incolmabile dal presente («si tratta di un’altra persona»), ma lascia intuire come la via del racconto sia segnata imprescindibilmente dalla relazione con l’altro e dalle sue corrispondenze («il mio altro, l’unica possibilità che avrei trovato di raccontare di me»).