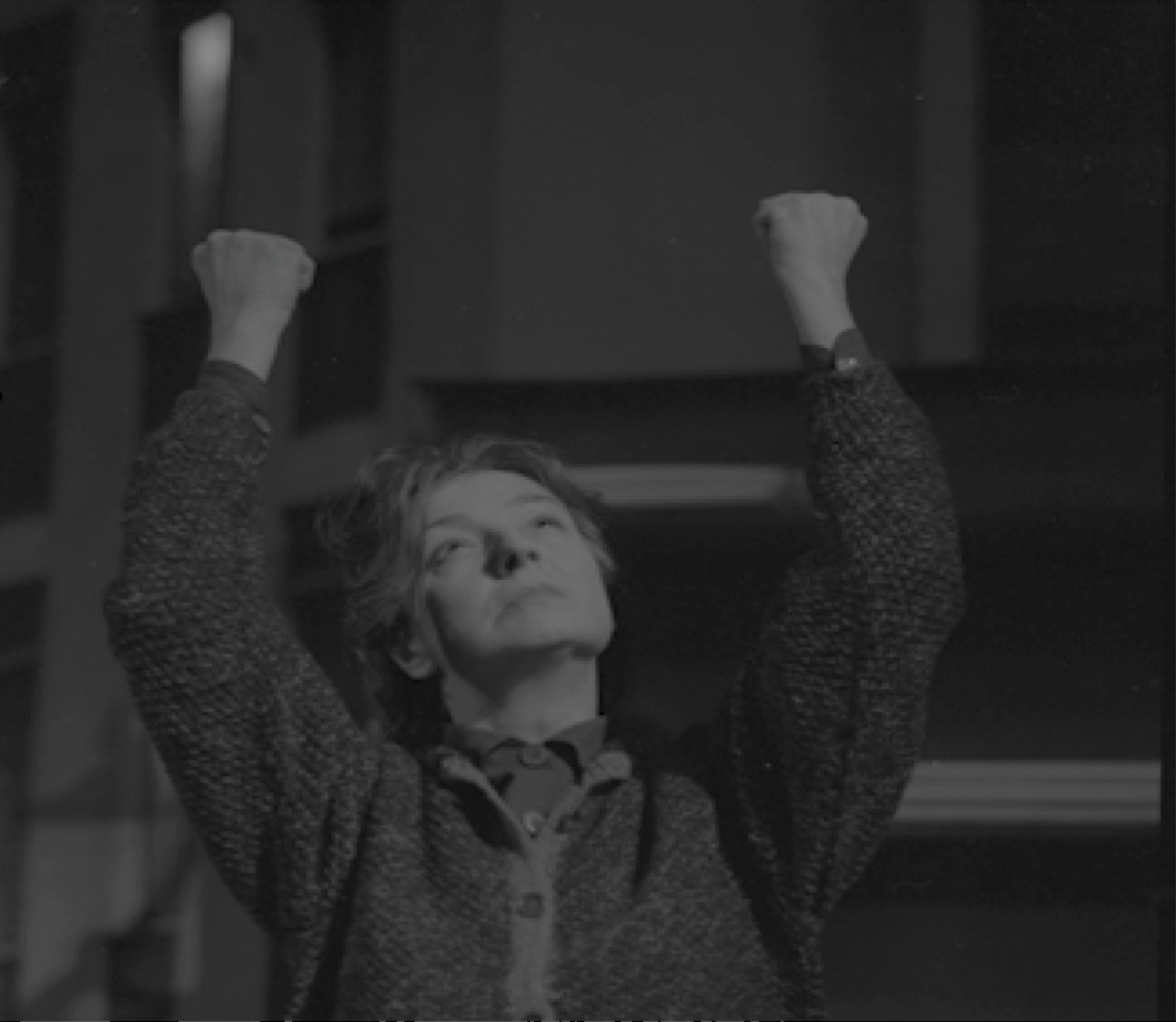

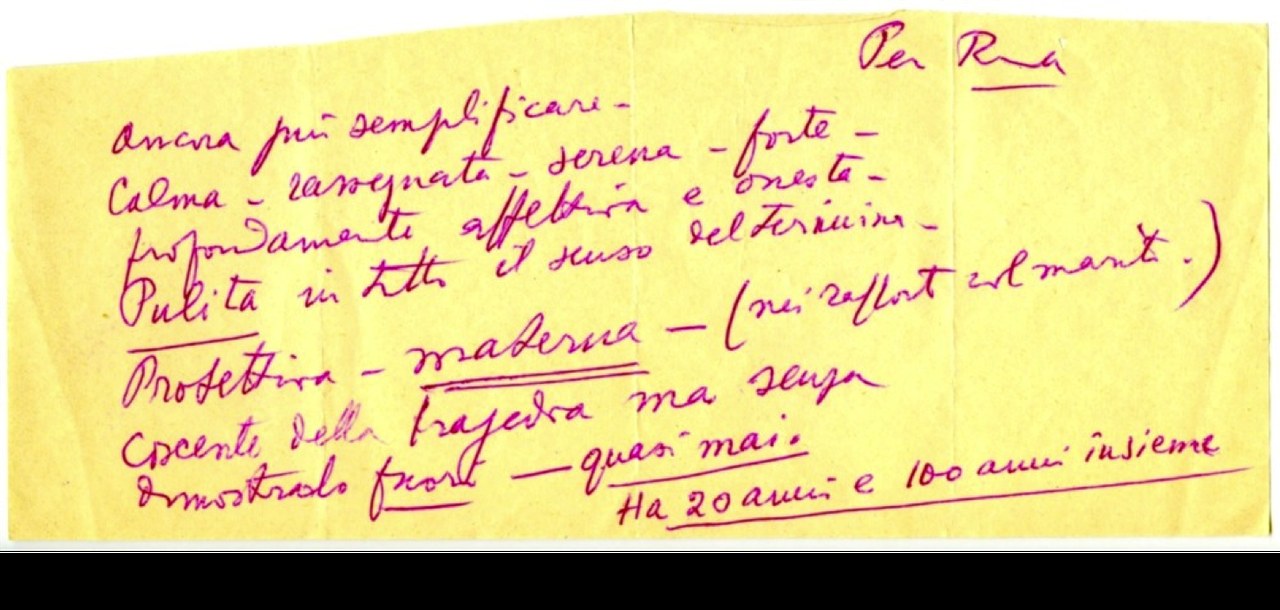

Ho scelto come dato di partenza il silenzio, perché è davvero la nota dominante quando ci si accosta a Rina Morelli (1908-1976), interprete fra le più rappresentative del Novecento, primattrice di Luchino Visconti per oltre vent’anni, ma figura di rilievo anche in rapporto alla storia culturale del nostro paese e alla presenza delle donne nel teatro. Silenzio in un duplice senso: dell’attrice sul proprio lavoro e dei testimoni che la videro in scena, che ci hanno lasciato la traccia della loro emozione di spettatori, ma non la memoria delle sue pratiche di preparazione e delle sue tecniche di esecuzione, pur riconoscendola fra le grandissime, soprattutto in teatro. Il cinema, infatti, l’ha vista soprattutto in veste di caratterista in particolare nei ruoli di madre (spiccano, nella sua filmografia piuttosto lunga, le prove con Curzio Malaparte, con Mauro Bolognini e naturalmente con Visconti). Assumere il silenzio non come un vuoto o un’assenza, ma come un altro piano di discorso che ci provoca a un’indagine trasversale, è una pista metodologica che ricavo dal lavoro di ricerca del gruppo “Divina”, in particolare dal volume Arte femminile in scena, curato da Barbara Lanati e Paola Trivero nel 1995. Per le giornate di Fascina 2017 ho proposto due ambiti di riflessione: il primo ha riguardato il tipo di espressività di Morelli e alcuni elementi della sua drammaturgia d’attrice; il secondo, distinto anche se intrecciato al primo, ha esaminato alcune sue figurazioni di madre, cioè il tipo di ‘performance del materno’ realizzato da Morelli soprattutto tra gli anni Cinquanta e Settanta del Novecento.

Una giovane donna di voraci e disordinate letture, quasi un’autodidatta, nata e cresciuta in un villaggio remoto, si immagina e si fa scrittrice, sottraendosi ai copioni destinati da tempi immemori al suo sesso e affermandosi con insospettabile forza nel panorama letterario internazionale. Raccontata così, ridotta all’osso, la parabola di Grazia Deledda somiglia straordinariamente a quella di una Emily o Charlotte Brontë, e ai miei occhi appare come uno splendido e promettente soggetto cinematografico. Eppure nessun film narra la sua vita e, diversamente dalle intrepide inglesi, persino sul versante letterario mi pare che la figura e le opere della scrittrice nuorese siano state tramandate attraverso un filtro di minorità, accompagnate da un sapore di inservibili anticaglie folcloristiche dalle quali è prudente stare alla larga. Occorre attendere …con amore, Fabia (1993), esordio alla regia di una giovane autrice sarda, Maria Teresa Camoglio, per poter vedere sugli schermi la storia di Deledda, traslata in un racconto di donne distanti nel tempo ma vicine nello spazio simbolico della relazione femminile. Il film è liberamente tratto da Cosima (1937), romanzo autobiografico, pubblicato postumo, di Grazia Deledda. ‘Liberamente’ è un avverbio ambivalente, giacché da un lato autorizza letture nel senso di un cauto allontanamento dal testo letterario, ridotto a puro pretesto, che Camoglio modernizza e stravolge; dall’altro lato, ed è questa la mia proposta, suggerisce la strada di una rielaborazione ampia nel segno della libertà femminile, di una autonomia piena ma non dimentica della sua origine. Così prende forma un testo filmico del tutto personale e, al contempo, intimamente pervaso dalla sua matrice letteraria, coniugata al presente e declinata a partire da sé in un racconto che, attraverso la vocazione artistica e le vicissitudini di Fabia, intreccia le biografie di Cosima, della scrittrice e della stessa regista.