Nel maggio del 1973, intervenendo a un convegno romano dedicato a Jung e la cultura europea, Giorgio Manganelli si rivolgeva alla platea di addetti ai lavori con parole destinate a rimanere forse una delle formule più efficaci per compendiare la relazione tra lo sguardo di un autore così anomalo nel panorama culturale italiano e le arti in generale, di là da quella prettamente letteraria. Una sorta di invocazione e, insieme, di rivendicazione che così si presentava: «spero che abbiate degli incubi, perché è in quegli incubi che noi abbiamo qualche cosa da dirci, perché è lì che la letteratura funziona, perché è lì che funziona la pittura, che funziona la musica e tutto il resto è littérature ma nel senso contrario naturalmente, è la cattiva letteratura».[1] Una formula – se così si può definire, nel suo sibillino andamento – che istituisce un’inscindibile relazione multipla, dunque, tra il reale, la facoltà di percepirlo nella sua radicalità e profondità, la capacità di fare di quella percezione letteratura, pittura, musica o arte in generale non cattiva (crudele, piuttosto, in senso artaudiano) e, infine, la possibilità di fare di quelle forme d’arte equivalenti forme di relazione e comunicazione tra esseri viventi. Comunicazione e relazione, però, che si muovono nella direzione opposta alle possibilità e alle illusioni di dire, di trasmettere, di esprimere e comprendere chiaramente e univocamente. Appunto, comunicazione e relazione attraverso l’incubo, piuttosto. Perché se – seguendo la devozione manganelliana verso gli oscuri e carsici percorsi negli etimi e nelle origini delle parole – interroghiamo l’etimologia di ‘incubo’ giungiamo nei territori del perturbante e dell’estraneità assoluta anche rispetto a colui che dorme e che ne fa esperienza: se il sogno chiama in causa immagini che si manifestano al dormiente dalla sua interiorità e che in qualche modo misterioso, dunque, a un certo grado ancora gli appartengono, l’incubo si configura, invece, come un essere, una creatura distinta dal dormiente stesso, che ha del demoniaco e che su di esso giace opprimendolo dall’esterno in stati di alterazione febbrile e, talvolta, congiungendovisi carnalmente. Così, è allora nei regni del neutro, dell’estraneo e del recondito, di un’usurpazione di ogni pretesa di comunicare e di entrare in relazione che – sembra dirci Manganelli in quella manciata di parole – avviene la relazione e la comunicazione più profonda attraverso quell’intreccio tra reale, percezione e arte. Non per trasmissione consapevole mediata dalla volontà, ma per immediato e sotterraneo contagio incosciente. Per ‘emigrazioni oniriche’, insomma.

Le realtà alternative, le trame ambigue dei film di David Lynch e i protagonisti che le abitano sono stati spesso forieri di riflessioni sull’estetica delle sue opere, sull’aspetto perturbante che le accomuna e, non da ultimi, sugli stati della mente dei personaggi, presi ad esempio anche nell’ambito degli studi psicanalitici. Nel ripercorrere la filmografia del regista statunitense, il saggio affronta un’analisi delle scene che più concorrono a trasmettere una sensazione inquietante e straniante allo spettatore, rilevando come Lynch abbia scelto di caratterizzare queste particolari scene con elementi che rimandano al teatro o di circoscriverle su un vero e proprio palcoscenico. Si è cercato dunque di dare un’interpretazione alla scelta registica di rinviare all’estetica del teatro nei momenti salienti e quasi sempre rivelatori delle sue opere, per mezzo di un’analisi semiologica e iconografica che non manca di approfondire anche lo stile recitativo impiegato in queste cornici perturbanti.

The alternative realities and the ambiguous plots of the movies of David Lynch, together with the protagonists that inhabit them, have been the object of studies about both his aesthetics and the uncanny behaviours of those characters. While tracing a path along the filmography of the American director, the essay analyses some of the most meaningful scenes that inspire eerie and alienating sensations to the spectator, with the aim to highlight how these particular scenes are distinguished by a peculiar theatrical space setting or acting. The author investigates this director’s choice through a semiological and iconographical analysis, deepening also the acting style employed in these uncanny frames that furthermore are often a solution key of the events.

Chissà perché ho il pallino dei sipari

dal momento che non ho mai fatto teatro.[1]

Le riflessioni proposte negli ultimi trent’anni sulle opere di David Lynch sono molte, stimolate nella maggior parte dei casi dal singolare modo di raccontare del regista, dalla particolare poetica che sottende i suoi film e soprattutto dal desiderio di aggiungere un’interpretazione alle realtà in essi narrate, spesso ambigue e poco comprensibili. Nel tentativo della ricerca di un senso, molti studiosi si sono avvalsi delle teorie sviluppate in ambito psicologico o psicanalitico, partendo da Sigmund Freud, passando da Jacques Lacan, per finire con Slavoj Žižek.[2] Certo, sin dai primi film Eraserhead (1977) e The Elephant Man (1980) – senza escludere cortometraggi come Grandmother (1969) – la struttura narrativa con cui Lynch compone le sue opere potrebbe essere assimilabile a quella che definisce le realtà vissute da chi soffre di disordini mentali e indagate in ambito psichiatrico. Gli studi incentrati sull’analisi psicologica dei protagonisti e delle loro fantasie non sono però sufficienti a comprendere la poetica lynchiana, per la quale invece andranno prese in considerazione altre questioni di ordine estetico. Se è vero che il fascino perturbante delle opere di Lynch risiede nel suo saperci condurre in mondi oscuri, incomprensibili, i cui confini spesso sfumano in realtà impossibili che dall’inconscio (da stati onirici o allucinatori) trascendono nel soprannaturale, è altrettanto vero che a renderle ineguagliabili è lo sguardo eclettico del regista che fa uso sapiente dei diversi registri – iconografico, musicale, linguistico – per tesserli in un montaggio che si concede i tempi dell’ostensione e le sospensioni per una riflessione. Inoltre, il regista ci pone spesso di fronte all’ostentazione della finzione cinematografica, mostrandoci nel medesimo film realtà apparentemente slegate e confuse tra loro e privandoci, con un sicuro effetto di straniamento, di un’immersione nella diegesi. Ciò avviene per mezzo di una concatenazione di mondi immaginati o sognati dai protagonisti, ma anche tramite l’inserimento di personaggi che, seppur apparentemente umani, palesano un’appartenenza al soprannaturale o si distinguono nettamente come esseri ultraterreni.

Questa pagina fa parte di:

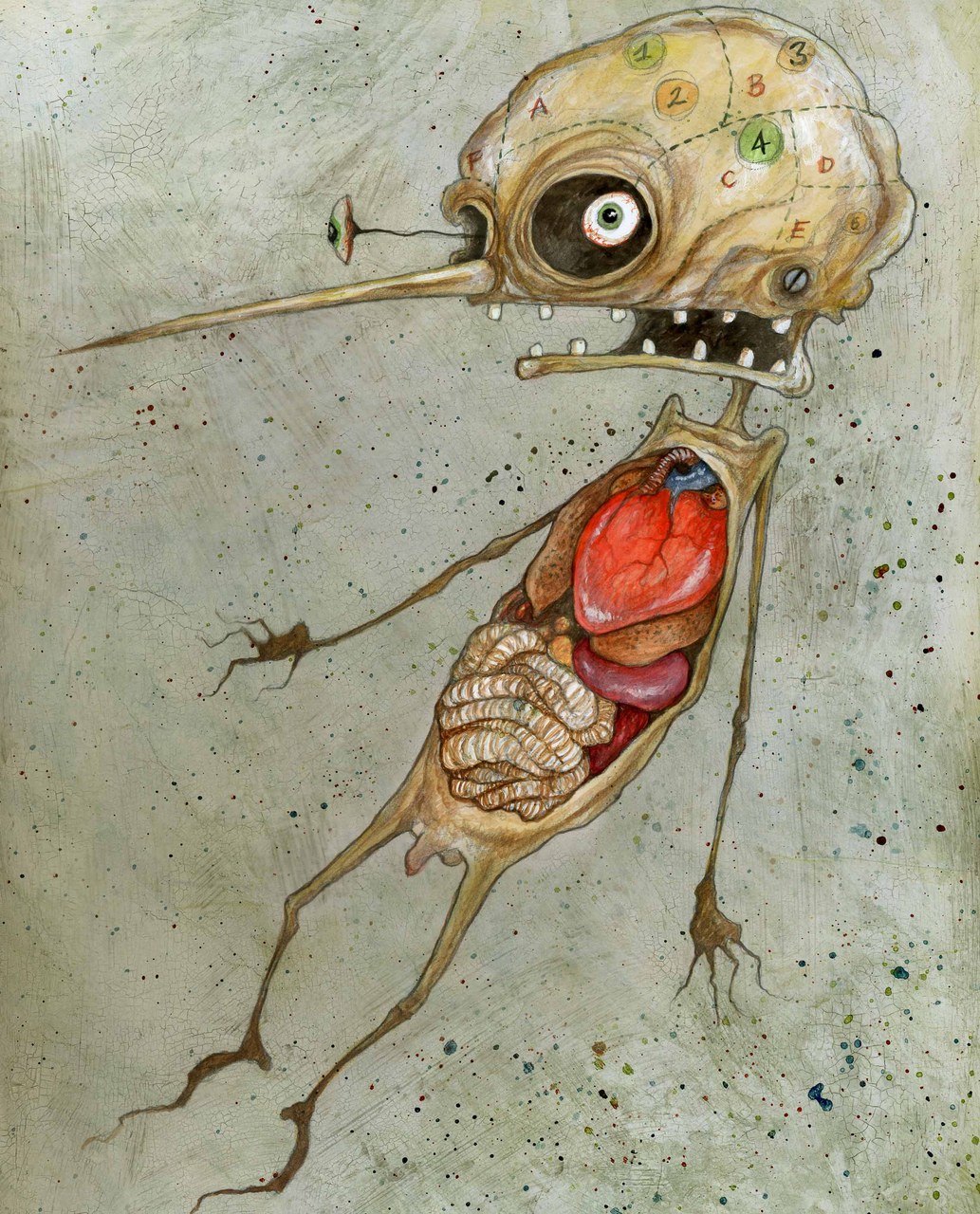

Sulla scia di chi si è imbattuto nel personaggio di Pinocchio e non ha potuto fare a meno di ‘dialogare’ con lui si colloca Stefano Bessoni, scarabocchiatore (come lui stesso ama definirsi), regista e animatore romano, che nel 2014 ha proposto un’interessante e intensa riscrittura figurativa e testuale dell’originale collodiano con il suo Pinocchio. Anatomia di un burattino.

Già nel 1997 Bessoni aveva riletto l’opera di Collodi in forma di videoteatro con Pinocchio apocrifo, contaminando le avventure del burattino con influenze lombrosiane e shelleyane. In quell’occasione la ribellione della creatura forgiata dalle mani di Geppetto rimandava alla creazione in vitro dell’Homunculus di Paracelso o al perturbante Frankestein di Mary Shelley.

È lo stesso Bessoni a dichiarare della pagine del suo blog come l’anatomia, la teratologia, la patologia e altre forme di scientificità ossessiva facciano da sfondo a un nucleo di personaggi «riprodotti secondo una logica molto vicina a quella dell’uomo tardo medievale, come se Pinocchio fosse stato scritto, anziché da Carlo Lorenzini, da un sanguigno commediografo elisabettiano, per poi passare nelle mani di pittori come Bosch o Bruegel». Il primo Pinocchio bessoniano, muto e infelice, mostra i tratti del ‘delinquente nato’ di Cesare Lombroso, e su tutti aleggia il fantasma di Antonin Artaud che trasmuta il mondo in un luogo crudele e spietato, fatto di dolore e thanatos.

1.1. Le perturbanti: Monica, Valeria e le altre tra la messa in scena del malessere e la ricerca della felicità

di Giulia Fanara

Questa pagina fa parte di:

Monica, Valeria e le loro personagge. Cinema d’autore e cinema di attrici. Attrici autrici, dalla regia alla scrittura. Figlie che hanno saputo confrontarsi con l’‘ombra’ delle madri ma che spesso non sanno essere madri. Donne alla finestra, come nei melodrammi hollywoodiani, ma qui le finestre si schiudono su paesaggi inconsueti, su scenari di alterità, spazi che appartengono al perturbante, aperti, come direbbe Lacan, all’irruzione del Reale, su una scena che, scrive Graziella Berto (2002), separa il soggetto dal proprio desiderio lasciando sorgere la beanza di uno sguardo stupito di fronte a un mondo che è il luogo dell’Altro. Claudia, di spalle, apre la finestra a Lisca Bianca sul mistero dell’amica scomparsa [fig. 1]; Vittoria, ancora di spalle, contempla il fungo dell’Eur, fuori della modernità e della minaccia atomica ma anche di una libertà tutta da esplorare, mentre la finestrella nella vecchia casa di Piero, forse abitata da fantasmi, è un’ulteriore figura di raddoppiamento – la fugace comparsa di un volto femminile nella finestra di fronte [fig. 2] – che ci fa slittare dalla presenza del mimo, tanto cara ad Antonioni, a quella unheimlich del sosia e alla dimensione fantastica di molta letteratura femminile (l’eco di un gotico che rimane in film come Il Castello in Svezia [R. Vadim, 1963] o in Il mistero di Oberwald [M. Antonioni, 1980] o, ancora, Un castello in Italia [V. Bruni Tedeschi, 2013] dove il passato è il vissuto dell’attrice-autrice); Giuliana guarda dalla camera di Corrado la notte nella quale fuggirà quando è «riuscita a essere una moglie infedele» (Il deserto rosso, M. Antonioni, 1964); Lisa decrea il suo mondo dalle sbarre della prigione perché possa esserci per lei una ‘seconda volta’ [fig. 3]; Carmen osserva con agire protettivo e amoroso gli uomini a cui è legata dalle vetrine del bar in cui lavora [fig. 4]; Angela scopre il suono di un violino che la allontanerà dalla esattezza rassicurante dei numeri ma solo dopo aver conosciuto Sara e il suo per ora non rimediabile dolore (La parola amore esiste, M. Calopresti, 1998); Carla, ma solo per caso, il ‘suo’ teatro (Il capitale umano, P. Virzì, 2013); Beatrice il ritorno sperato di Donatella quando la cura nasce dalla relazione (La pazza gioia, P. Virzì, 2016). Finestre che non sono più figure che imprigionano il desiderio ma passaggi attraverso i quali si dispiega un nuovo sentire sia pure segnato dall’incertezza e al di là dei quali si delineano, come scrivono Treder e Chiti, spazi di libertà e di divenire. Se nel volume curato da Treder, Chiti, Farnetti (2002), al quale il titolo del nostro saggio si ispira, oggetto dell’analisi è il rovesciamento simbolico del concetto freudiano operato dalle scritture femminili, dove il perturbante appare quale occasione ‘imprevista’ per tentare quelle che Farnetti definisce forme inaudite di rappresentazione di sé e del proprio desiderio, il perturbante che due attrici come Monica Vitti e Valeria Bruni Tedeschi, più volte avvicinate dalla critica, iscrivono nei film che le vedono protagoniste non si conclude appunto nel consueto paradigma dell’angoscia, generando piuttosto, come scrive ancora Farnetti, gentilezza, compassione, affetti, amore e persino il sorriso.