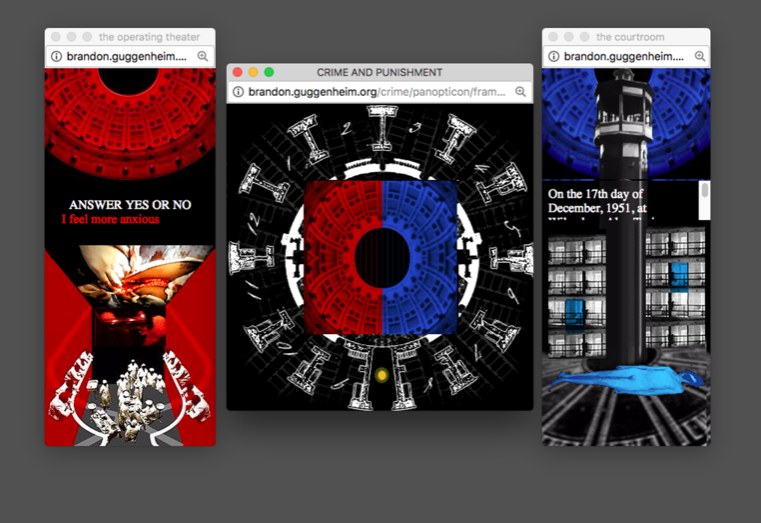

Shu Lea Cheang (1954), artista poliedrica, filmmaker e networker di origine taiwanese, è considerata una delle pioniere della NetArt e figura di rilievo nel gruppo cyberfeminism (Chardonnet 2019). Studiosa attenta al proprio tempo, laureata in storia presso la National Taiwan University (1976) e conseguito un master a New York in cinema e new media (1980), i metodi di Cheang includono la creazione di contesti per lo sviluppo di nuovi linguaggi artistici a partire dall’attualità: cifra che l’ha portata ad esporre, spesso su commissione, dal Solomon R. Guggenheim Museum di New York al Walker Art Center in Minnesota, dal Palais de Tokyo di Parigi alla Transmediale di Berlino [fig. 1].

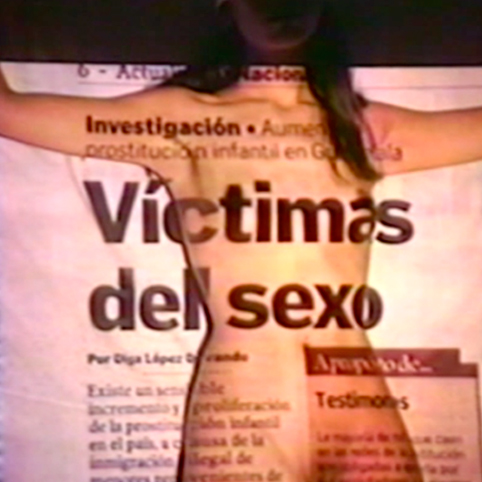

La sensibilità creativa e visiva è motivo che vede impossibile cristallizzare la sua poliedrica opera all’interno di un’unica espressione, o una definita poetica, in costante progresso. Sin dai primi lavori degli anni Novanta, l’evoluzione del suo pensiero offre una lettura interessante per due aspetti. Il primo è un’attenzione e studio delle recenti pratiche di strumentazione tecnologica: dall’uso di siti web ai QR Code, dai software di identificazione facciale ai dispositivi di videosorveglianza. In secondo luogo, spicca per un’indagine continua sull’uso di tali dispositivi sociali quali forma di narrazione di identità frammentarie. La ri-costruzione mediata di queste, per cause connesse a dimensioni perlopiù geopolitiche, è una costante che lega ogni intervento della sua azione artistica. Motivo che segnala biografia di Cheang stessa: solo una volta fuggita da Taiwan nel finire degli anni Settanta, trova a New York luogo in cui attuare quello che lei stessa ha definito un processo di self-acknowledgment e affermazione sia della propria identità di genere, sia della sua identità artistica, attraverso l’uso di social networking e tecnologie scopiche.