Allo stesso modo che oggi esiste il modo di scegliere e salvare, in ogni letteratura e in tutte le letterature, i libri più importanti o quelli più belli, in tempi di futurismo la mania consisteva nell’estrarre da un’opera una sola frase o un solo verso nel quale si condensasse il significato e la bellezza di tutta l’opera (la maggiore concessione si fece a Dante: tre versi). Se volessimo fare un gioco simile con Il Gattopardo, questa frase, ben analizzata, potrebbe essere la sua sintesi: «sotto una luce cenerina, si agitava il paesaggio, irredimibile». Il fatto fisico dell’agitazione, quando si viaggia in diligenza per le impraticabili strade siciliane, unito alla visione del paesaggio, produce una specie di ritmo ondulante che propizia il sogno: simbolo dell’eterno sonno siciliano; la luce cenerina che è luce di angustia e di espiazione; la irredenzione di una terra arida, aspra, povera di acqua, mal coltivata; irredenzione che da visione si trasforma in giudizio sopra l’uomo siciliano, sopra l’immutabile violenza delle sue passioni, sopra il suo delirante amore di se stesso.

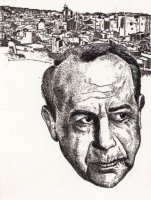

L. Sciascia, Dipinti per “Il gattopardo” (1987)

Sciascia ama i «ladri di luce» (definizione coniata da Gesualdo Bufalino a proposito dei fotografi Ferdinando Scianna e Giuseppe Leone), soprattutto coloro che, dopo averla rubata, la utilizzano per dare vita alla fotografia, particolare forma di ‘scrittura’ che per lui rappresenta una passione irrinunciabile. Per il fotografo la luce equivale alla penna dello scrittore, per il pittore la luce è lo strumento che lo rende demiurgo e gli permette di dare vita a persone e cose sulla tela. Di questo Sciascia è convinto e in quasi tutti gli scritti dedicati all’arte considera il particolare uso che i pittori fanno della luce, a riprova della sua spiccata sensibilità verso questo tema. Spesso muovendosi lungo le assolate campagne siciliane, in compagnia del fotografo Ferdinando Scianna, il pensiero dello scrittore correva veloce ai paesaggi che Guttuso aveva dipinto su tela e ai violenti contrasti cromatici generati da quella pittura. I suoi rossi, i suoi gialli, i suoi verdi nascono dall’imitazione dei rossi dei gialli e dei verdi visti nei mercati rionali di Palermo, dove gli ombrelloni proteggono dalla luce del sole i panieri colmi di frutti messi in bella mostra per creare un mosaico policromo dal sapore barocco. La percezione del paesaggio siciliano negli anni ’60 era condizionata molto da questa pittura e Sciascia non ne rimane di certo immune. Tuttavia, non manca di considerare che Guttuso è un siciliano e come ogni abitante dell’isola deve fare i conti con la luce di un sole abbagliante che schiaccia i colori e sfuma i contorni. «Il sole è la morte» si legge ne Il Gattopardo e Sciascia sembra suffragare quest’affermazione. Nonostante ciò, recensendo una mostra di Cazzaniga, si rende conto che il paesaggio siciliano può essere baciato anche da un’altra luce molto più tenue e soffusa, della quale il pittore lombardo era andato alla ricerca. Negi anni ’80 un altro artista, Piero Guccione, lavorerà al tema del paesaggio illustrando il capolavoro di Tomasi di Lampedusa e dipingendo per la prima volta una Sicilia dai toni spenti e molto più simili a quelli di Cazzaniga. Avviene in questo caso che pastelli e acquerelli accompagnano Sciascia a una seconda e nuova lettura e interpretazione dell’opera, diversa da quella che egli aveva dato all’indomani della pubblicazione del romanzo. La prospettiva di Sciascia, in questo secondo momento, si fa più distesa ed egli sembra trovare, grazie anche all’ausilio delle illustrazioni di Guccione, il senso del libro che viene sintetizzato in una sola frase: «sotto una luce cenerina si agitava un paesaggio irredimibile». Le immagini dell’artista così si legano alla scrittura di Tomasi di Lampedusa e al commento di Sciascia che sembra suggerire una nuova interpretazione: l’unica luce con la quale si può guardare e dipingere il paesaggio siciliano è quella «cenerina» evocata nel romanzo «che è luce di angustia e di espiazione», ma anche simbolo di una terra arida e aspra che volutamente ha cavalcato la storia rimanendo sempre irredenta. La luce dipinta diventa così metafora di una condizione espressa dai colori e dalle parole: quella dell’uomo siciliano.