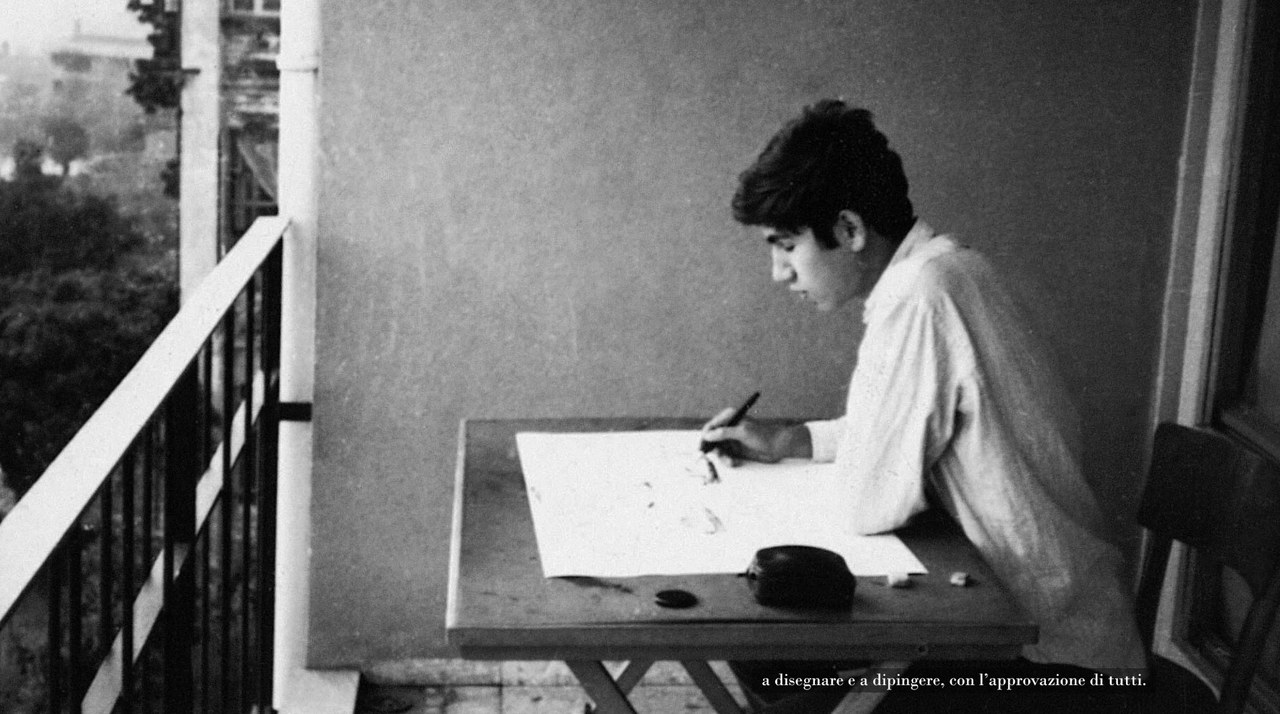

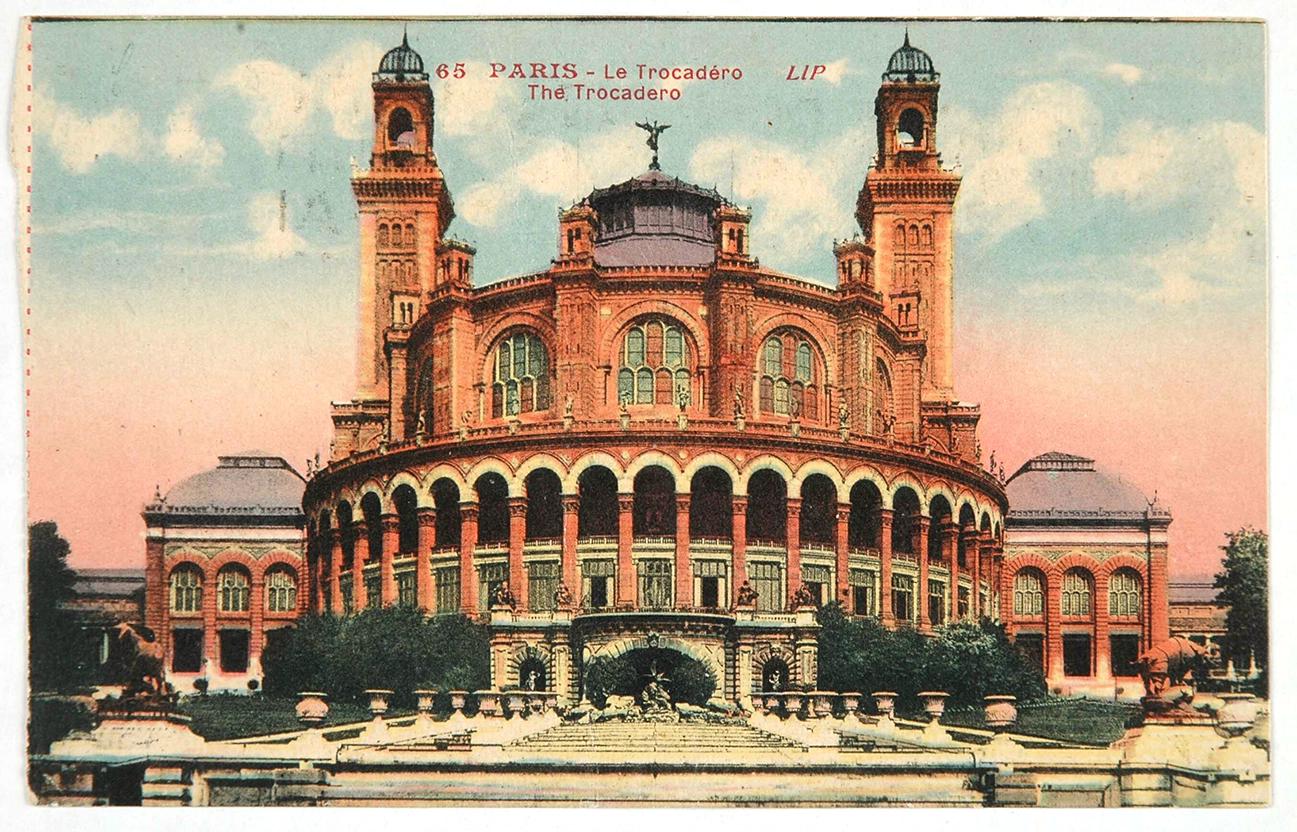

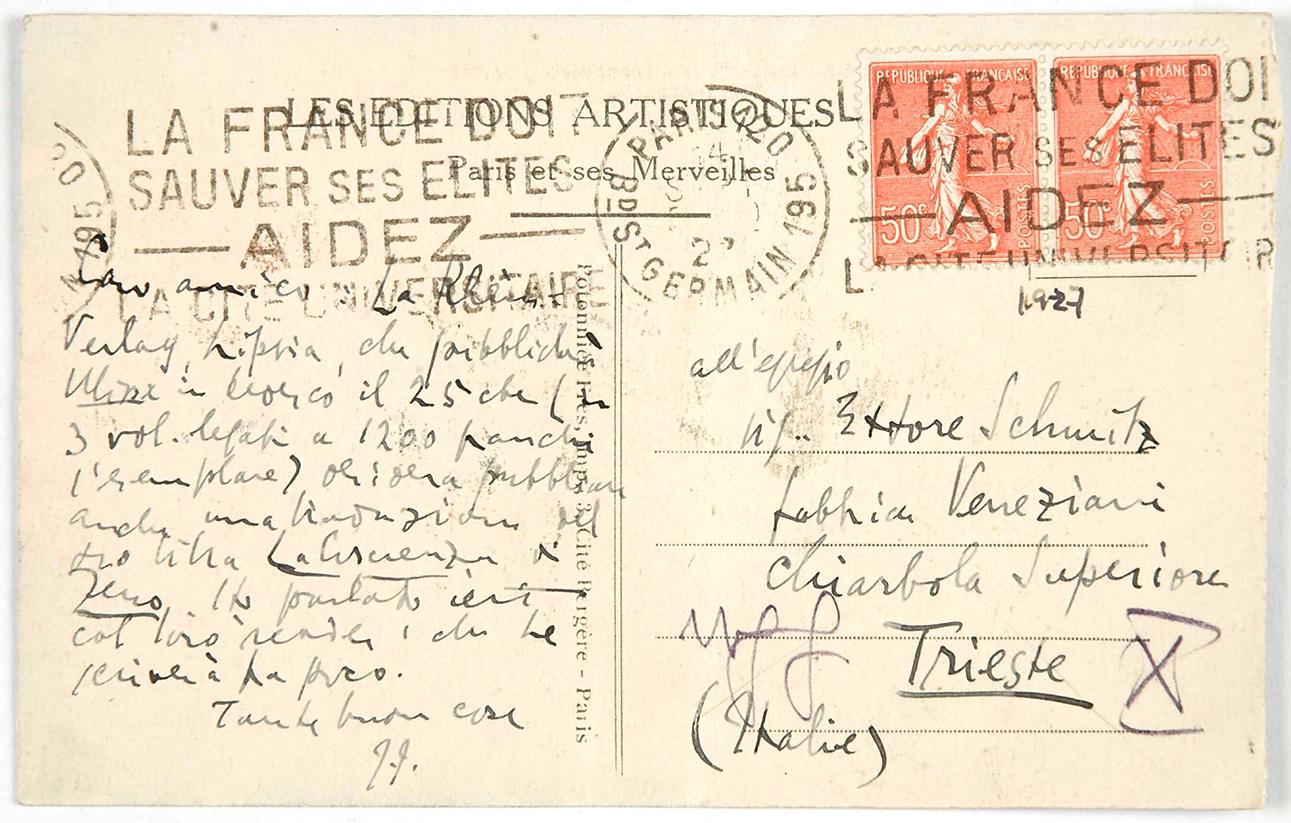

Vengo da una da una famiglia di ingegneri civili [fig. 1]. Mio nonno era ingegnere civile, così come mio zio e mio padre. Siamo tutti stati indirizzati, sia io che i miei cugini, a diventare ingegneri civili, ma alle elementari ho iniziato a disegnare e a dipingere, con l’approvazione di tutti [fig. 2]. Ero così felice di disegnare, disegnare, disegnare… Quando avevo 15 anni qualcuno in famiglia disse: «Questo ragazzo dovrebbe andare all’Università Tecnica di Istanbul, ma per diventare architetto». Fino a 22 anni ho pensato che sarei diventato come Le Corbusier. Disegnando e dipingendo mi stavo preparando a una vita da artista [fig. 3]. A 22 anni ho smesso di dipingere e ho iniziato a scrivere romanzi. Pensavo di aver ucciso il pittore che era in me, ma quasi trent’anni dopo l’ho riscoperto.

Un giorno, quando avevo 54 anni, entrai in una cartoleria e comprai i colori di tutti i tipi, insomma, tutto ciò che avevo usato durante la mia infanzia la mia adolescenza… ma ero intimidito. Ero già un autore famoso e affermato e non volevo andare in giro a dire che dipingevo. Così ho iniziato a dipingere su piccoli quaderni, cosa che mi dava molta gioia.

Come accadeva nella mia infanzia, quando dipingo mi sento una persona felice, molto felice. Quando dipingo, sono felice come chi canta sotto la doccia. Quando scrivo invece sono più cerebrale, più serio, più determinato. Questi sono degli atteggiamenti apparentemente contraddittori, ma nei miei quaderni si combinano entrambi: la gioia di dipingere in privato e la gioia di scrivere costantemente le mie idee ogni giorno. Questi quaderni contengono tutta la mia vita. Quando li porto con me è come se portassi con me anche il mio tavolo da disegno e da pittura. È un mondo vastissimo ma allo stesso tempo molto intimo.