Negli ultimi anni, nel contesto delle dinamiche proprie della convergence culture, si è assistito a una significativa ridefinizione del ruolo del museo. Da istituzione deputata prevalentemente alla conservazione, alla tutela e alla trasmissione del patrimonio artistico, esso tende a configurarsi sempre più spesso come uno spazio ibrido e attivo, in cui ‘convergono’ diversi linguaggi e dispositivi, ma anche diverse pratiche culturali. In questo processo – e nell’ottica di una interazione tra l’espressione letteraria, l’istituto museale e il medium rappresentato dalla mostra – il museo diviene un luogo capace di generare narrazioni, come anche di ospitare suggestive manifestazioni in atto dell’ispirazione letteraria.

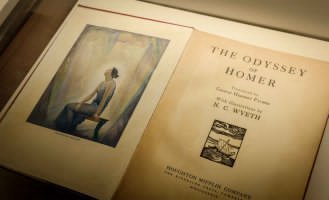

La letteratura, dal canto suo, ha accettato pienamente la sfida. Non è un caso se, nell’arco degli ultimi vent’anni circa, alcuni autori tra i più rilevanti del panorama contemporaneo abbiano scelto il museo come sede per le loro sperimentazioni letterarie. Insieme all’esempio paradigmatico di Orhan Pamuk, il cui romanzo Il museo dell’innocenza (Einaudi [2008] 2009) ha portato nel 2012 alla creazione di un vero e proprio museo a Istanbul, accompagnato da un catalogo (L’innocenza degli oggetti, Einaudi 2012) e da un documentario diretto da Grant Gee (Innocence of Memories, 2015), un’altra importante operazione è stata Rester vivant di Michel Houellebecq, una mostra immersiva nel mondo e nell’immaginazione dell’autore allestita nel 2016 a Parigi, al Palais de Tokyo, e curata da Houellebecq stesso.