1. L’insalata di Pantagruel

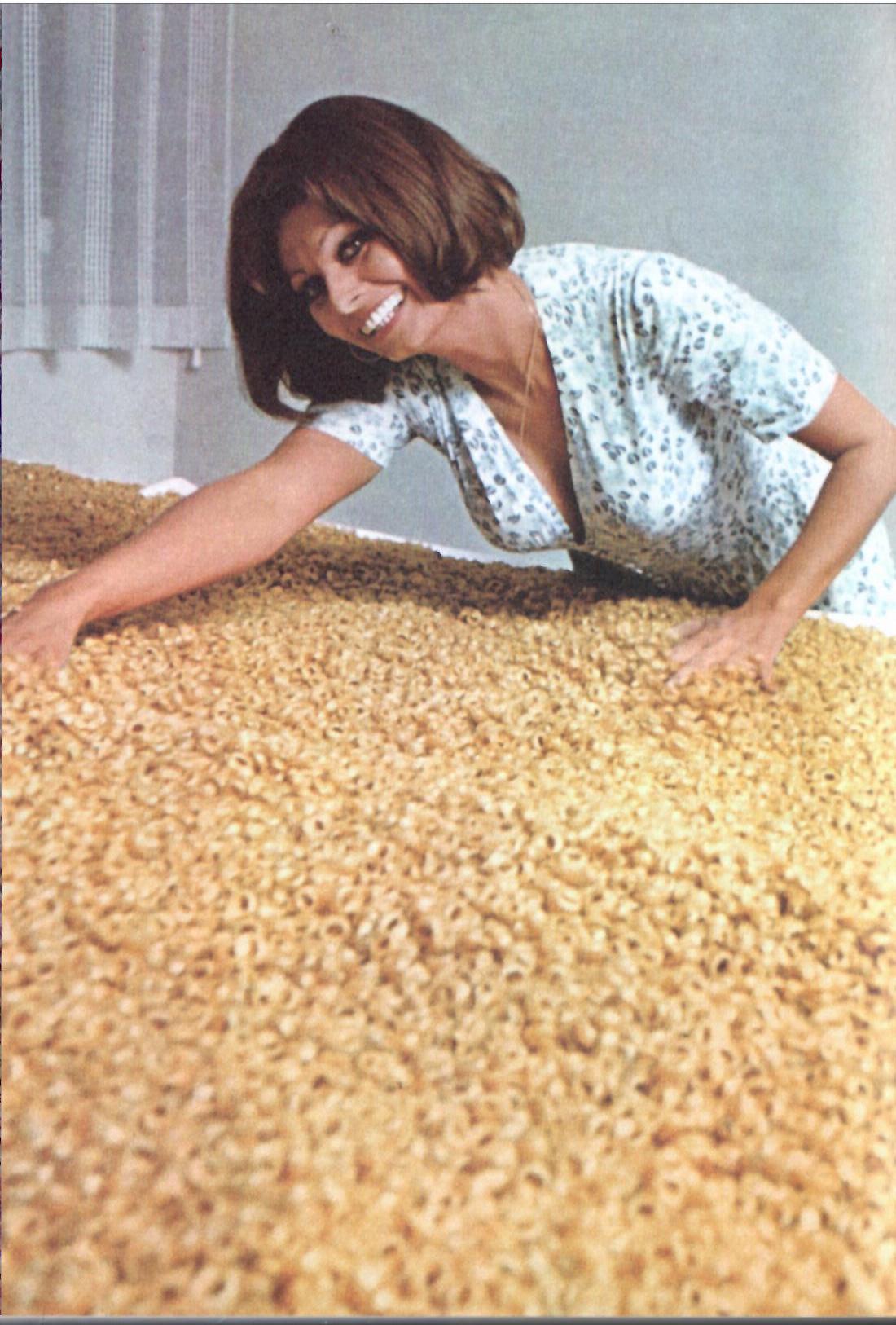

In una delle immagini che accompagnano il primo libro di ricette pubblicato da Sophia Loren, In cucina con amore (1971, riedito poi nel 2014 sempre da Rizzoli), Tazio Secchiaroli ritrae la diva in una posa bizzarra: il volto incorniciato da due enormi posate da insalata di legno con il manico scolpito con figure di animali, come fossero una sorta di padiglioni auricolari grandi quanto il volto della donna [fig. 1]. Tornerò su quest’immagine in chiusura; per il momento ricordo solo la didascalia che la accompagna, «Sophia sta pensando a un’insalata degna di Pantagruel?», a richiamare, accanto all’ovvio rimando al cibo, i motivi della sovrabbondanza e dell’eccedere, in una dimensione domestica della cucina che si tinge al contempo di toni meno rassicuranti. Emerge da subito un movimento tensivo che allontana il testo dalle immagini, a segnalare una distanza tra lo spazio letterario, dove la diva parla in prima persona, e il territorio del visivo, dove è osservata da uno sguardo altro; ed è questo disequilibrio che vorrei esplorare qui.

2. «Con le mani sporche di farina»

Le prime parole del racconto di sé di Sophia Loren, Ieri, oggi, domani. La mia vita, edito nel 2014, mescolano con sapienza – come in un impasto ben amalgamato – gli ingredienti di un’immagine divistica composita nel desiderio di dare corpo a una figura familiare e impalpabile insieme, ovvero la stella del cinema, splendente di bellezza, che sa altresì indossare il grembiule e governare padelle fumanti; e certo il ricorrere nella narrazione autobiografica dello spazio della cucina rappresenta l’«unica traccia dell’impronta della soggettività dell’autrice», come rileva Maria Rizzarelli (Rizzarelli 2017). Ma già nel 1971 il gesto del cucinare rappresentava uno dei luoghi centrali nella cartografia divistica di Loren: in quell’anno, difatti, appare In cucina con amore, libro di ricette che vede la diva rimboccarsi le maniche, tirare la pasta e sporcarsi le mani di farina [fig. 2], con le memorie che lievitano in una cucina reale e immaginaria insieme, a dar forma a un’immagine divistica giocata sui canoni di italianità più appetitosi, la bellezza e il buon cibo.