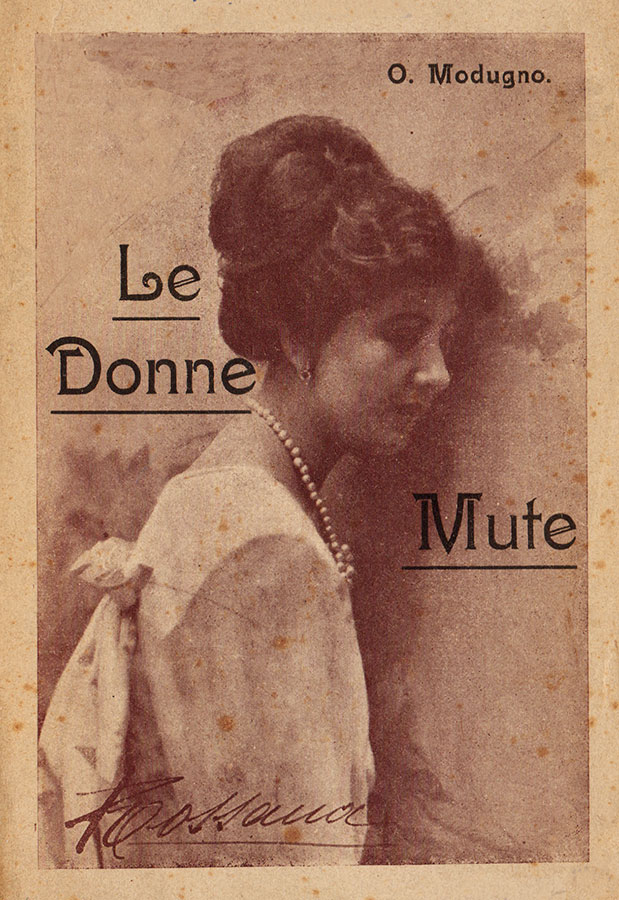

1. Le donne mute

Negli anni Dieci del Novecento le attrici italiane di cinematografo erano tra le più conosciute e amate del mondo. Nelle narrazioni delle riviste di settore e delle pubblicità si parlava talvolta di loro come delle ‘donne mute’ [fig. 1].

Mute, le attrici dello schermo lo erano evidentemente come diretta conseguenza della natura tecnica dello spettacolo cinematografico di quegli anni. Un limite che molti osservatori dell’epoca interpretavano anche come deficienza espressiva ma che, al contrario, la pubblicistica cinematografica rivendicò baldanzosamente come particolarità estetica tesa a creare una forma artistica universale: se le primedonne teatrali erano virtuose nella declamazione scenica della parola (di cui erano tuttavia interpreti, non creatrici), le nuove eroine cinematografiche si rivelavano invece padrone di un’espressività che permetteva di entrare in relazione ‘diretta’ con il pubblico senza alcuna mediazione verbale a parte l’eco opaca delle didascalie.

È tuttavia curioso che questa rivendicazione di uno ‘specifico filmico’ di sottrazione disvelasse la sua forza simbolica soprattutto quando si parlava di donne. La formula ‘uomini muti’ per indicare gli interpreti maschi coevi, infatti, non ci risulta abbia avuto particolare fortuna. Di questo la sospettosa sensibilità contemporanea potrebbe suggerire interpretazioni maliziose: la privazione della possibilità di parola si presta infatti ad evocare un modello muliebre in linea con l’ideale patriarcale che voleva (e spesso ancora vorrebbe) relegare la natura femminile al regno del sentimento e dell’istinto, negandole lo spazio del logos e dunque della parola [fig. 2].