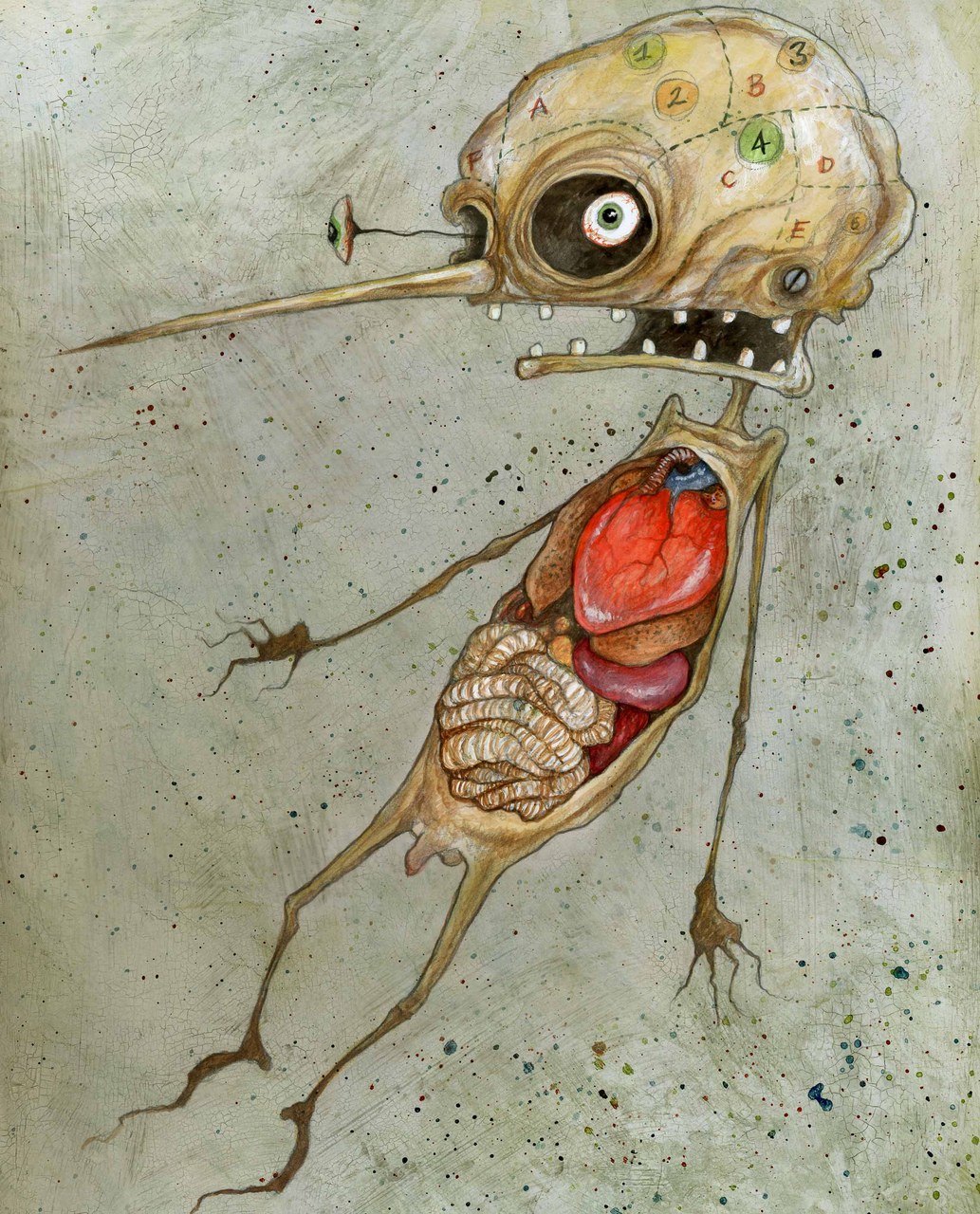

The Adventures of Pinocchio (2007) del compositore inglese Jonathan Dove (nato a Londra nel 1959) sono una felice rivisitazione del capolavoro collodiano entrata ormai nel repertorio teatrale, almeno nei paesi anglosassoni: non è l’unica, s’intende, rilettura musicale recente della figura del burattino, perché per esempio una musicista italiana più o meno della stessa generazione di Dove, Lucia Ronchetti, ha vestito di suoni nel 2005 il Pinocchio. Un libro parallelo di Giorgio Manganelli (risalendo nel tempo, si può citare, restando in Italia, anche il Pinocchio di Marco Tutino, 1985); recentissimo è poi il Pinocchio del musicista belga Philippe Boesmans, presentato al Festival di Aix en Provence nell’estate 2017. Jonathan Dove è riuscito a scrivere un’opera che avesse tutti gli ingredienti e le costrizioni del genere senza perdere di vista le esigenze della popolarità, sul versante, affascinante ma anche scivoloso, della destinazione infantile (non scordiamoci che Pinocchio, mille volte seriosamente anatomizzato, è alla fine una favola): l’Inghilterra ama del resto, più di ogni altro paese in Europa, offrire teatro e musica ai bambini [fig. 1]. Ma Dove non è un musicista (solo) per bambini. Ebbe il suo primo successo operistico con una parabola contemporanea volta in incubo kafkiano: Flight (presentato al Glyndebourne Festival del 1998, su libretto di April De Angelis), che rievoca la storia vera di un richiedente asilo iraniano rimasto diciotto anni ‘in transito’ presso il Terminal 1 dell’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi (la vicenda ispirò, indipendentemente dall’opera di Dove, il noto film The Terminal di Steven Spielberg, 2004, con Tom Hanks nella parte dello stralunato protagonista): nella realtà lo sfortunato iraniano fu ‘liberato’ solo nel 2006. Favola certo meno amara, ma non priva di tocchi di surrealtà è quella di Pinocchio, un libro che Dove racconta di aver sempre amato, sin da bambino: non tramite il troppo facile e chiassoso medium disneyano, ma attraverso l’ascolto e poi la diretta lettura di un libro che recava anche vivaci illustrazioni; particolarmente tenaci nella memoria del bambino, e poi dell’adulto, erano rimasti i conigli che portano la bara in casa della fatina, poi la balena, il pescatore-mostro, il grillo parlante, e altro ancora. Memoria visiva dunque [fig. 2], riaccostata dal musicista durante una gita italiana compiuta in età adulta presso il Parco Pinocchio del paese di Collodi, dove si può davvero camminare dentro la celebre storia.

Il mio disprezzo per l’attore contemporaneo è qui: nella sua tanto ricercata incapacità di mentire, nel suo elemosinare una sciagurata attendibilità; nella sua ormai troppo provata incapacità di rimettere in gioco ogni sera il modo stesso di far teatro; nel suo terrore imbecille d’autoemarginazione; nel suo noioso cicalare di ‘crisi del teatro’ e perciò mai tentato abbastanza dal valzer d’un teatro della crisi; nella sua tecnica (e se mai così può definirsi un limite penoso) esclusivamente maschia (Bene, 1982, p. 65).

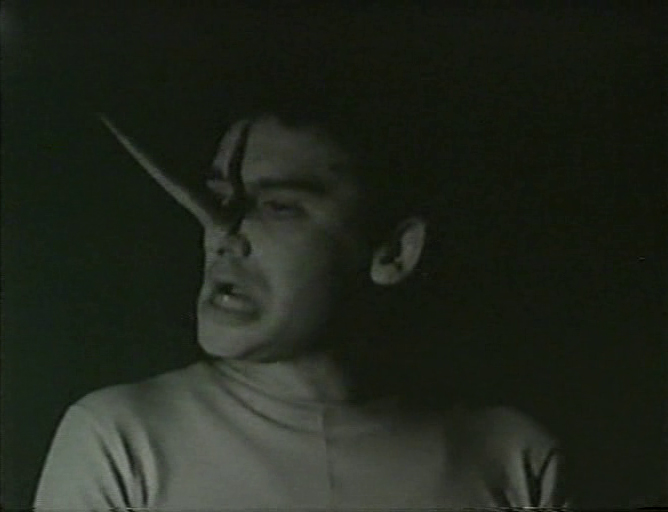

Nel 1962 Carmelo Bene apre a Roma il Teatro Laboratorio e lo inaugura il 5 giugno con Pinocchio; dopo una ripresa nel 1964 (a Spoleto) con poche variazioni, presenta una seconda edizione del testo di Collodi nel 1966, una terza nel 1981 e poi ancora un’ultima nel 1998 [fig. 1].

Come l’Amleto, Pinocchio è per Bene un precoce e duraturo amore; un mondo poetico e linguistico a cui fare ritorno, come per confrontarsi con una parte di sé e della propria storia che, pur nelle discontinuità per alcuni aspetti profonde, segna tuttavia la persistenza di motivi poetici e di tratti stilistici in un’attività artistica lunga più di trent’anni.

In questa avventura di riscritture, che qui ripercorrerò rapidamente e per frammenti, la vera cesura si colloca fra le versioni del 1962 e 1966 e quella del 1981: in estrema sintesi, nel passaggio da un impianto epico grottesco a uno decisamente simbolico e lirico; da un Pinocchio realizzato con una compagnia di attori, a un Pinocchio per voce sola (tutte le parti sono varianti d’una sola voce, quella di Bene, eccetto quella della Bambina Provvidenza, interpretata da Lydia Mancinelli), che è il passaggio da un teatro del conflitto agito in scena, anche attraverso il pluriprospettivismo delle presenze attoriali, all’esplosione plurivocale e polifonica dell’io.

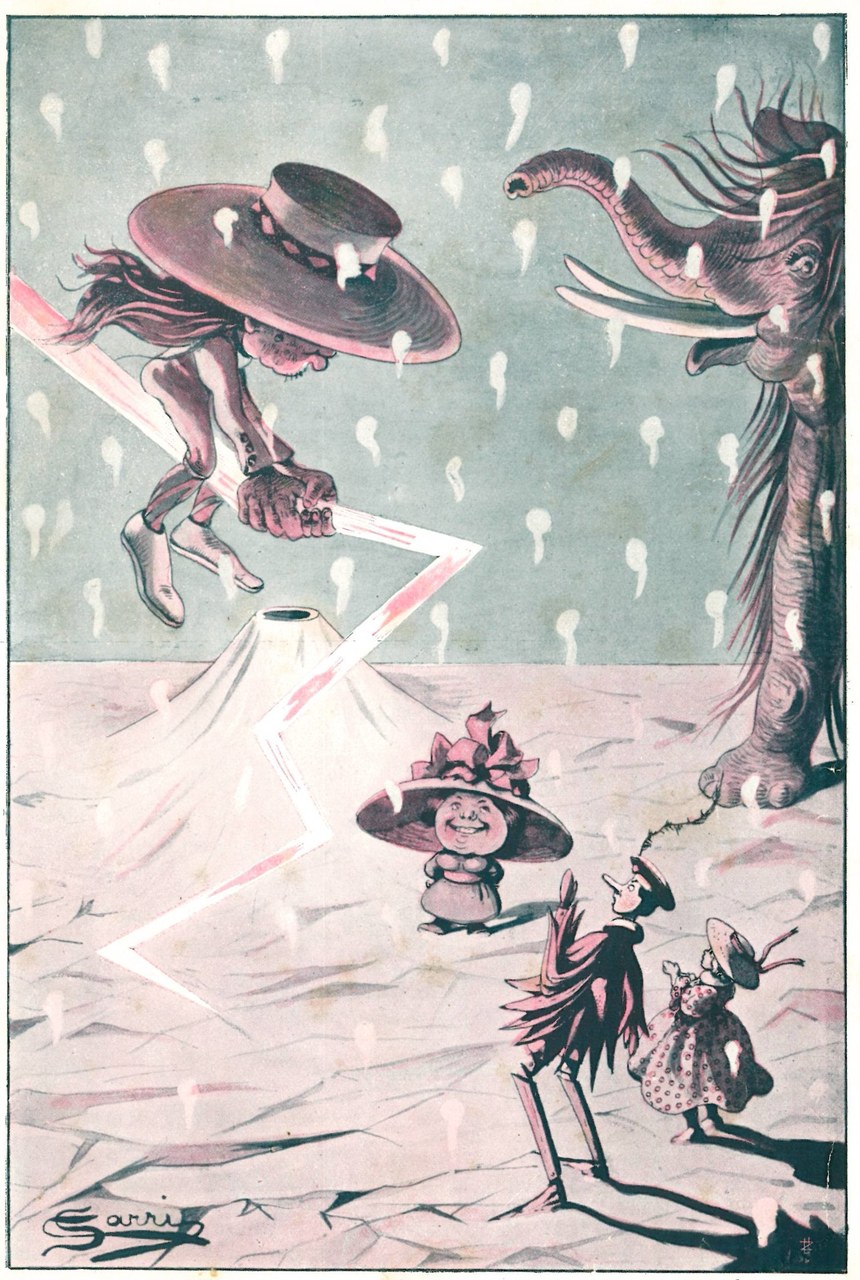

![Fig. 6. Corrado Sarri, Pinocchio ed i personaggi del Libro, in Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, Sancasciano Val di Pesa (Firenze), Società Editrice Toscana, [1923]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xNecchi_Pinocchio_Catani_Fig_6.jpg.pagespeed.ic.WrkGbrphAw.jpg)