Se oggi la femminilità è scomparsa è perché non è mai esistita.

Simone de Beauvoir

Una fotografia è insieme una pseudopresenza e l’indicazione di un’assenza.

Susan Sontag

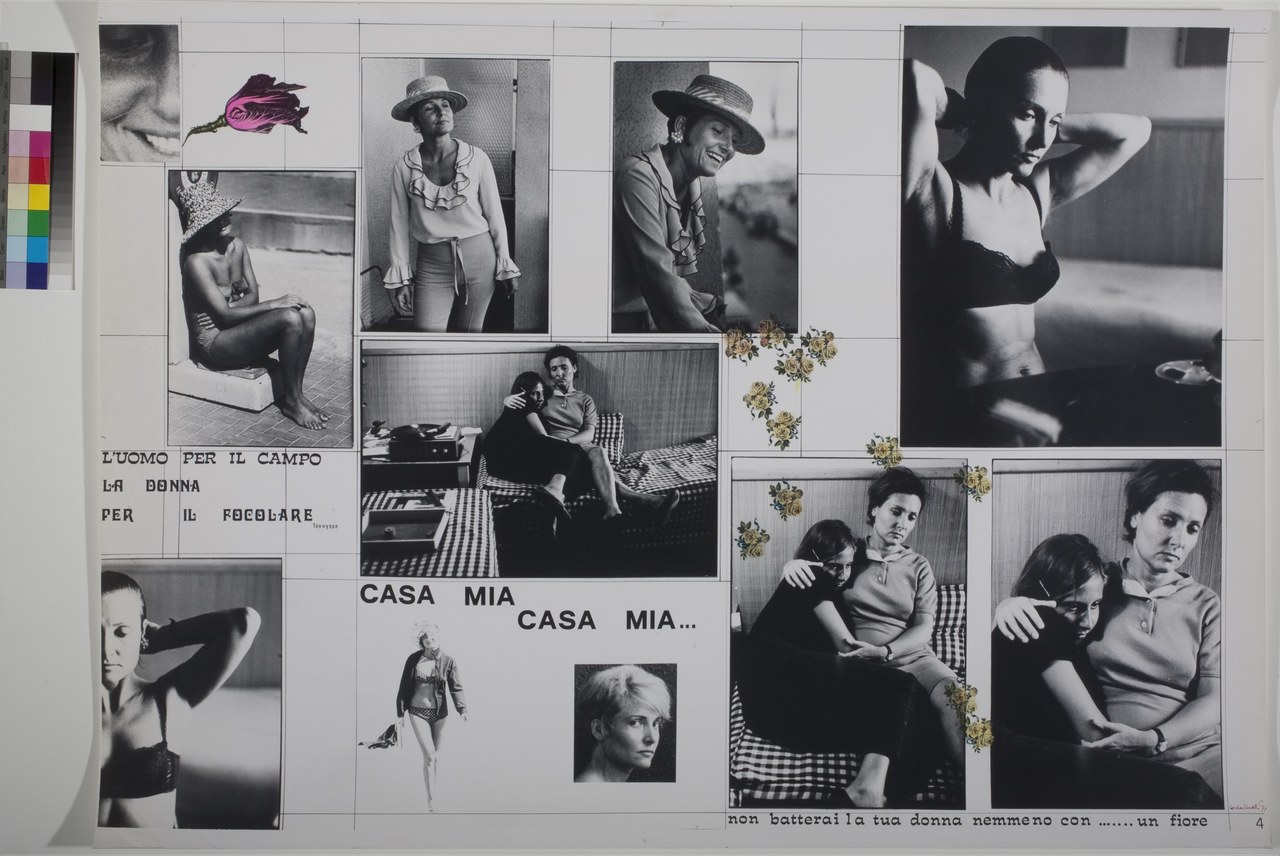

Nell’ambivalenza, nella complessità e nell’infinita potenziale declinazione semantica che la soggettività femminile può assumere, ed ha assunto in contesti storici e latitudini geografiche anche molto distanti, il processo discorsivo della sua definizione presenta sempre, espresso in modo più o meno esplicito, delle implicazioni visuali che contribuiscono ad amplificare l’universo di significazione da esso di-segnato. Come ha chiaramente affermato Teresa de Lauretis, il tentativo di dare risposta a un interrogativo apparentemente semplice porta con sé un imprescindibile corollario antinomico, in cui emerge il paradossale regime di invisibilità e di irrappresentabilità legato a doppio filo all’eccesso dell’esibizione di corpi e immagini:

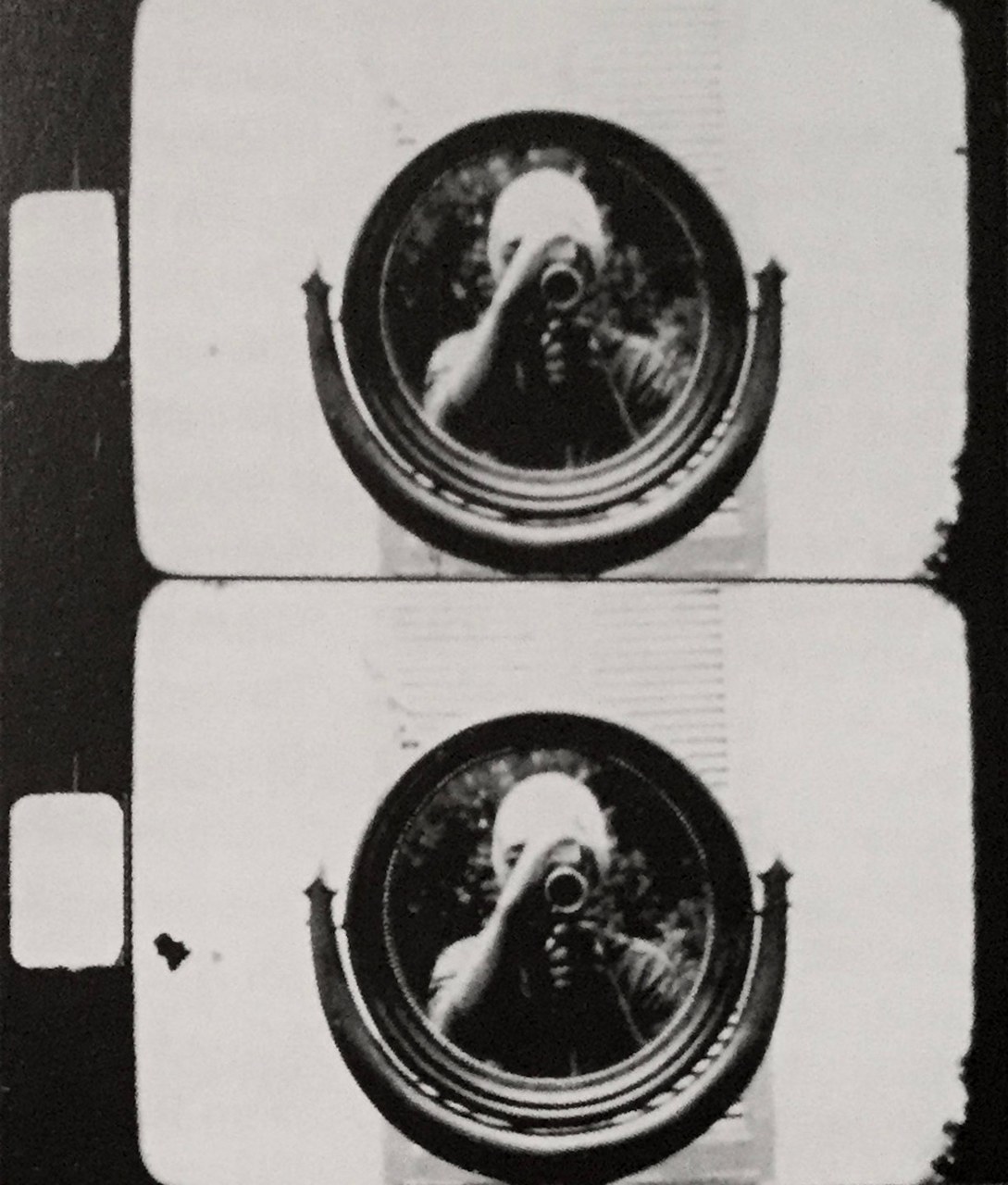

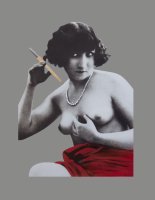

La riflessione e la produzione artistica del movimento delle donne, in tutte le stagioni della sua variopinta storia, nelle molteplici direttrici percorse dal femminismo o dai femminismi, ha sempre dovuto fare i conti con il paradosso di uno sguardo negato e al tempo stesso «prigioniero del discorso», ovvero di uno sguardo costretto a fronteggiare la sfuggente ambiguità della propria restituzione come oggetto e soggetto, lacerato dallo iato che si apre dal suo essere contenuto passivo dell’altrui visione e garante della propria verità. La letteratura delle donne in più occasioni ha accolto le sollecitazioni provenienti da questa ‘ambivalenza’[2] imprescindibile, che emerge all’incrocio di traiettorie estetiche e nel dialogo fra codici e linguaggi artistici con più forza e pregnanza semantica. In questa prospettiva una cross land particolarmente feconda e in parte ancora da esplorare è rappresentata dall’intersezione fra scrittura e fotografia. L’obiettivo del presente contributo è quello di offrire una campionatura della declinazione del regime scopico dello sguardo delle donne in relazione al dispositivo fotografico. Attraverso l’analisi di tre casi esemplari si intende proporre una preliminare classificazione delle occasioni in cui l’identità di genere si costruisce a partire da un punto di vista in cui la mediazione della fotografia, come tema e come dispositivo, gioca un ruolo determinante. Il rimando agli scatti fotografici nei testi presi in esame mostra una funzione oppositiva alla forza di cancellazione delle soggettività, che può avere varie origini e motivazioni. Puntando l’attenzione sulle forme in cui la fotografia viene tematizzata e si fa materia di narrazione, si dipana una serie di possibili percorsi in cui l’evocazione di un’immagine si offre ora come puntello per la memoria, ora come contrappunto per la costruzione del sé, ora come via di fuga dalla prigione dal male gaze, ora come occasione per dare visibilità alle sessualità non normative, ora, infine, come momento di dialogo e ibridazione tra forme, generi e linguaggi.