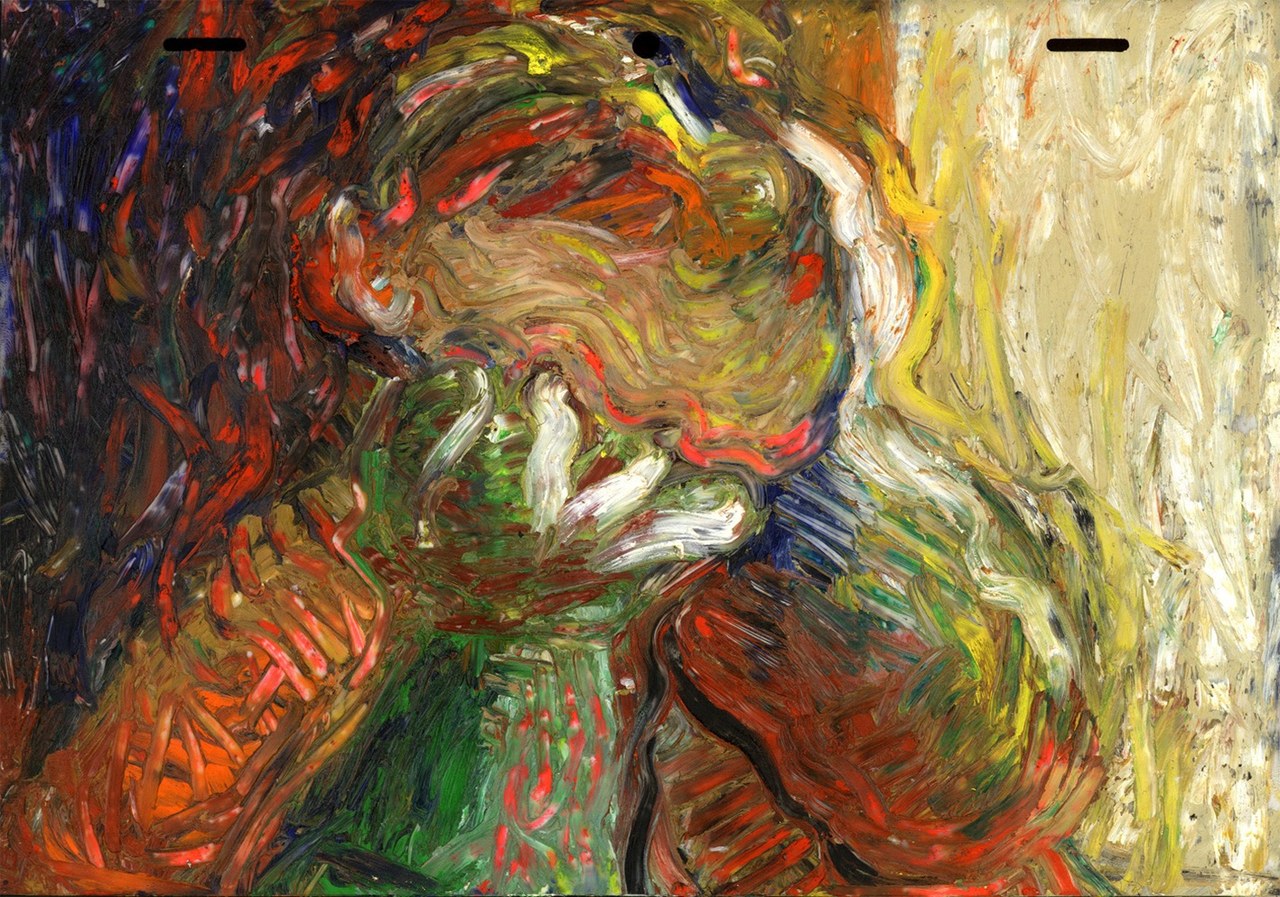

La recente riedizione del volume Io vedo me stesso. La mia arte, il cinema la vita (Il Saggiatore 2016), curato dal cineasta indipendente Chris Rodley, consente di attraversare tutti i territori e i linguaggi praticati da David Lynch, tramite un percorso stratificato e mai banale. Si tratta di un testo in forma di intervista, che raccoglie una serie di conversazioni (curate per lo più dallo stesso Rodley) risalenti agli anni Novanta. Edito originariamente nel 2005, Io vedo me stesso si compone di undici capitoli, preceduti da efficaci introduzioni che servono a guidare il lettore lungo un arco di circa cinquant’anni. L’argomentazione segue infatti un criterio cronologico, senza rinunciare a un calibrato gioco di anticipazioni e richiami, distendendo così il discorso secondo il modello di una vera e propria biografia.. Ogni capitolo è corredato da immagini, necessarie, dato che si parla di un artista visivo, ma non adeguate: uno dei limiti del libro, infatti, è quello di aver puntato su riproduzioni in bianco e nero e in bassa qualità, che certo non esaltano la potenza iconica del lavoro di Lynch, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra luce, ombra e colori. L’edizione italiana è poi arricchita da un capitolo conclusivo, scritto da Andrea Morstabilini, che propone un’analisi di Inland Empire, il lungometraggio distribuito successivamente all’edizione americana del volume, in cui il punto di vista del critico risulta però a tratti preponderante sullo sguardo di Lynch.

Questa pagina fa parte di: