Il titolo del recente volume di Margareth Amatulli costituisce uno di quegli esempi di felice sintesi che consente, a chi si accosta alla lettura, di prefigurarsi esattamente cosa andrà incontrando nel testo. Scatti di memoria. Dispositivi fototestuali e scritture del sé (Metauro 2020) esibisce, infatti, i tre elementi attorno cui l’autrice costruisce una fitta rete di snodi –aperture verso un ventaglio di significati possibili – e nodi – punti di congiunzione, di contatto – a partire da quattro opere di autrici e autori francesi apparse negli ultimi trent’anni. Fotografia, memoria e letteratura del sé – quest’ultima interpretata volutamente in una costante oscillazione tra autobiografia e autofiction – costituiscono le chiavi interpretative per accedere a quattro testi che non esauriscono certo le modalità di interazione tra photolittérature – così come l’ha definita Jean-Pierre Montier, convocato da Amatulli nel primo capitolo del saggio – e memorialità, intesa in senso sia individuale che collettivo. D’altronde non è questo l’obiettivo del volume, che non mira tanto, o solo, a inserirsi all’interno del dibattito teorico sulla fototestualità, dibattito i cui esiti vengono comunque ben sintetizzati nel primo capitolo, che ripercorre le proposte classificatorie, fornite da numerosi teorici della semiotica e della letteratura, di un genere che per sua stessa natura elude ogni definizione eccessivamente restrittiva; scopo del saggio è piuttosto quello di prendere le mosse dagli apparenti confini caratteristici dei generi – non solo quello fototestuale, ma anche le forme molteplici riassumibili nelle ‘scritture del sé’ – per mostrarne la porosità nel momento in cui tali dispositivi devono fare i conti con una costante culturale, all’incrocio tra bíos e mimesis, come la memoria, tema che appartiene statutariamente tanto all’atto fotografico quanto alla scrittura dell’io.

Non c’è sperimentalismo nella poesia, c’è

sperimentalismo nella vita, c’è

sperimentalismo finché si fa una ricerca di se

stessi nell’esperienza.

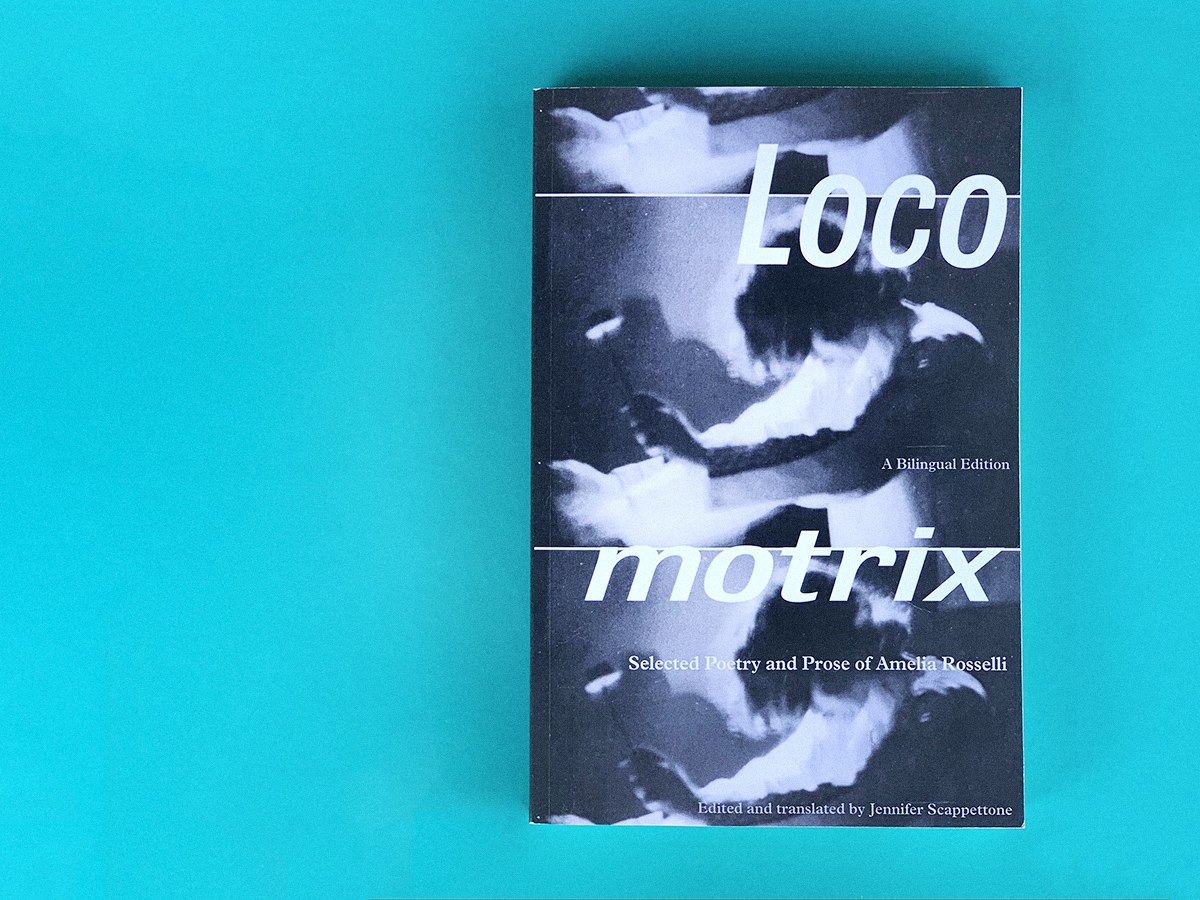

Amelia Rosselli

Amelia Rosselli nasce nel 1930 a Parigi, dove i genitori, Marion Cave e Carlo Rosselli, si erano rifugiati dopo il confino a Lipari del padre. La sua infanzia è segnata da numerosi viaggi e trasferimenti, un nomadismo esistenziale forzato dalle contingenze storiche e dall’antifascismo della famiglia. Fuggiasca, profuga, orfana e straniera (Barile 2014, p. 131), la sua è una «formazione non italiana, anglo-francese-americana», come la definisce lei stessa durante l’intervista rilasciata a Renato Minore nel 1984 (Rosselli in Venturini e De March 2010, p. 65), interdisciplinare, e destinata a essere cosmopolita.

«Mi misi ad un certo punto della mia adolescenza a cercare le forme universali», così scrive Amelia in Spazi Metrici (1962), saggio teorico sulla metrica sollecitatole da Pier Paolo Pasolini e pubblicato in coda a Variazioni Belliche nel 1964. La redazione di questo saggio mette in gioco l’ampio patrimonio culturale e di studi da lei coltivato negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento (Carpita 2013), e che spazia dalla letteratura all’etnomusicologia, dalla pittura astratta (in particolare Mondrian) alla psicologia della Gestalt e la filosofia orientale. Sono anni decisivi, questi, anche per le sperimentazioni a cavallo fra le arti esercitate dalla giovane Rosselli che, in quel periodo, alla teoria e alla pratica musicale affianca la scrittura a le arti visive: pittura, fotografia e ripresa cinematografica si rivelano esperienze estetiche determinanti per la stesura di Spazi Metrici, e permeano tutta la sua opera. Una modernissima «avanguardia personale» (Paris 2020, p. 129), ai margini, ma tutt’altro che marginale, della letteratura.