Ed è vero che tu avevi troppa pelle. Ma, sotto tutti quei rivestimenti, come sapere di che cosa era fatta? Attorno a te, ti avviluppavano tante stoffe orizzonti che tu non conoscevi i tuoi bordi.

Luce Irigaray

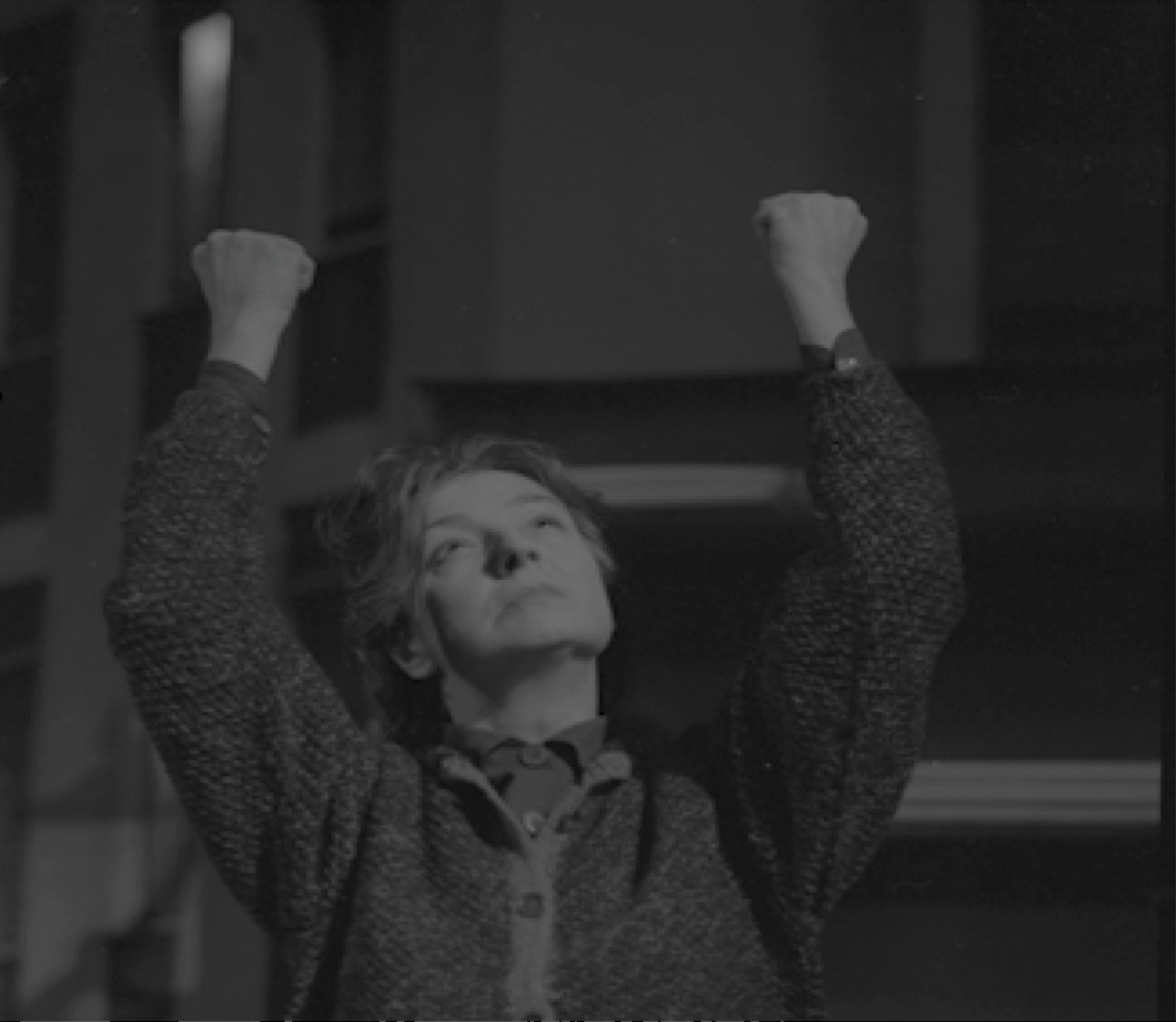

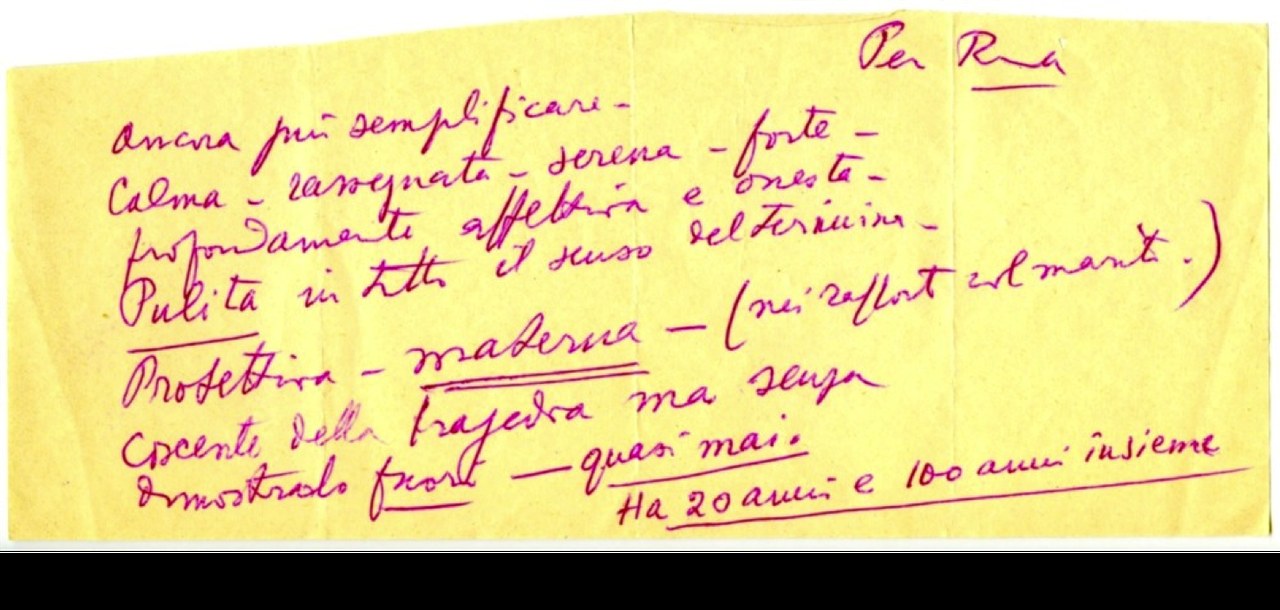

Chi scrive è Renzo Renzi, studioso di Michelangelo Antonioni, e la suddetta Eleonora, destinataria di questa spiritosa lettera-articolo, apparsa sulle pagine di Ê»Cinema Nuovoʼ, è ovviamente Rossi Drago, una delle protagoniste del film Le amiche (1955) [fig. 1]. Ho scelto di iniziare il mio excursus sulle donne di Antonioni da queste considerazioni, anche se in un’accezione puramente pretestuosa, senza tener conto del loro reale peso all’interno del contesto storico-sociale degli anni Cinquanta, per almeno due motivi. Il primo è che nel suo Ê»elogio della donna vestitaʼ Renzi, oltre a chiamare in causa direttamente la pelle, utilizza la parola Ê»misteroʼ a proposito della femminilità, aspetto che sarà centrale nel prosieguo del discorso. Il secondo è che le sue parole mi hanno fatto tornare in mente una battuta abbastanza emblematica pronunciata nel film da una delle amiche, la civettuola Mariella (Annamaria Pancani) la quale, nella famigerata sequenza della gita al mare, seduce Cesare (Franco Fabrizi) facendo infuriare Momina (Yvonne Fourneaux). I due vengono sorpresi ad amoreggiare in un anfratto della spiaggia e, nel ricomporsi, Cesare suggerisce a Mariella di darsi una sistemata perché ha il vestito sporco di sabbia. La risposta della giovane si ricollega in qualche modo a quanto scritto da Renzi: «Lo sai qual è il vestito della donna? La pelle» [fig. 2]. Lungi dal voler problematizzare la questione dell’habitus, che ci porterebbe inevitabilmente a esondare nello sconfinato territorio dei rapporti tra il cinema di Antonioni e l’universo della moda, mi limito qui a constatare che il mistero della femminilità antonioniana si inscrive in un apparato visivo di stratificazioni, tramite cui diventa possibile esaminare le caratteristiche formali della sua poetica. È il corpo della donna in sé ad essere Ê»stratoʼ – derma, tessuto, superficie, involucro, filtro, specchio – all’interno di un flusso sinestetico, tensivo ed enigmatico, in cui risulta annullata la differenza convenzionale tra esterno e interno, unione e separazione, oggettivo e soggettivo, personaggio e paesaggio, sfondo e figura, vero e falso, aisthesis e senso. Da questo punto di vista, si tratta dello stesso mistero che, secondo Antonioni (come si evince dalla celebre dichiarazione di poetica contenuta nel testo del 1964 Prefazione a «sei film»), è riferibile all’immagine cinematografica e alla potenza fotogenica vincolata alla sua ontologia: «Noi sappiamo che sotto questa immagine rivelata ce n’è un’altra più fedele alla realtà, e sotto questa un’altra ancora, e di nuovo un’altra sotto quest’ultima. Fino alla vera immagine di quella realtà, assoluta, misteriosa, che nessuno vedrà mai. O forse fino alla scomposizione di qualsiasi immagine, di qualsiasi realtà». L’esperienza del mondo è segnata da un’ambiguità radicale, dal disaccordo creativo tra percezione e immaginazione, dall’insanabile lacerazione dei legami emozionali ed esistenziali, dalla separazione tra i corpi (e le menti), dalla metamorfosi perpetua del senso e dall’impossibilità di comprendere in maniera univoca le parole, le persone e le cose. Per questa ragione la realtà deve essere costantemente interrogata, decifrata, letta per gradi, trasfigurata, dilatata, sottoposta a insindacabile blow-up, attraverso una processualità visiva aperta, libera, scettica, problematica, Ê»estraniataʼ, per dirla con Lorenzo Cuccu: «[…] una forma di visione le cui strutture o articolazioni spazio-temporali svolgono una funzione per così dire “autorappresentativa”, nel senso che servono a rendere percepibile e a fare protagonista dell’immagine filmica l’esperienza visiva che l’autore viene compiendo sul mondo visibile, nelle sue varie possibilità di articolazione e di specificazione e dunque nella sua mobilità e pluridirezionalità di relazioni».