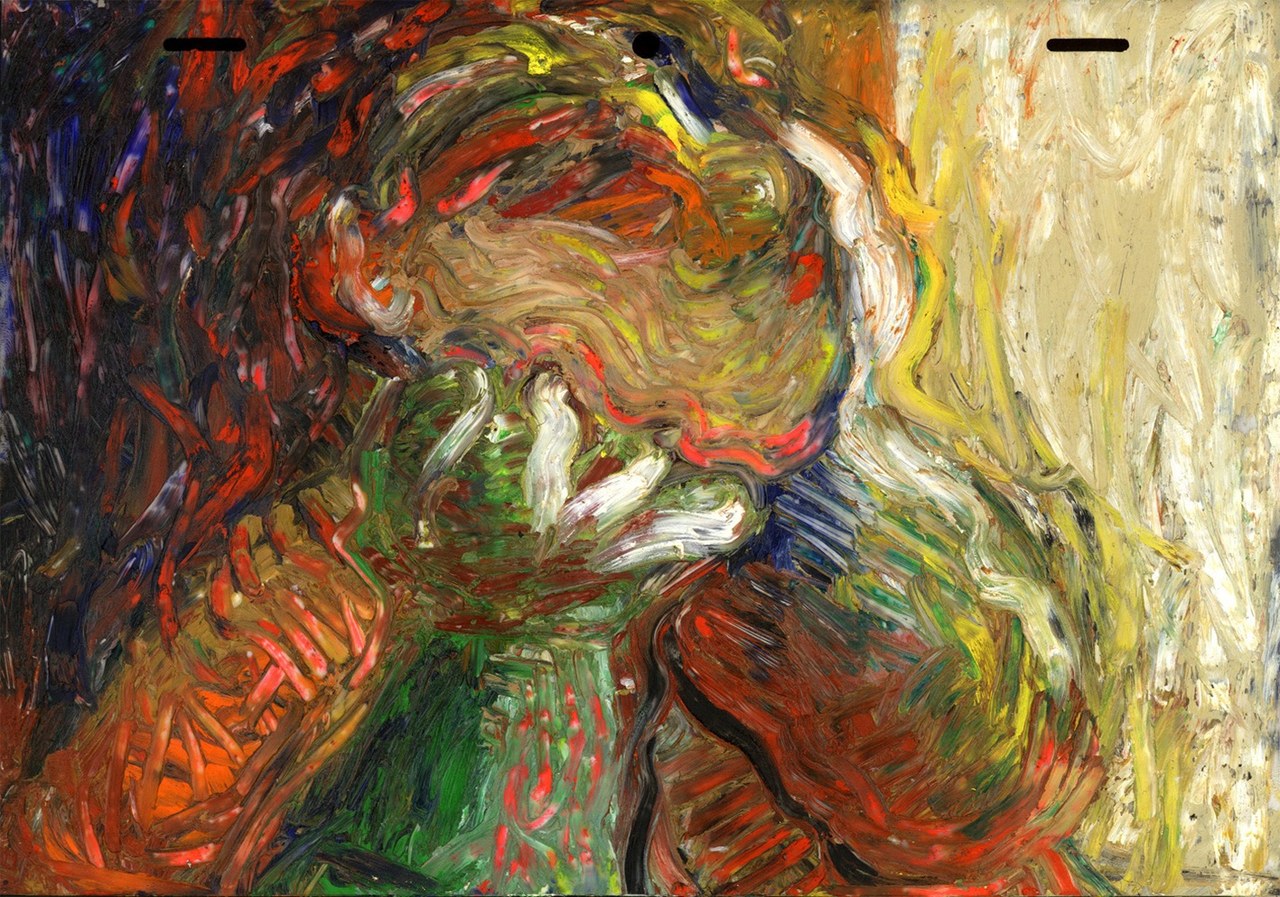

Fotografa, pittrice, disegnatrice, animatrice, sperimentatrice indipendente, anima libera, visionaria, poeta dell’immagine. Ursula Ferrara potrebbe essere definita in molti modi, sia pensando alla produzione creativa che ha sviluppato negli anni, sia guardando alla sua metodologia di lavoro dove indipendenza, tenacia, rigore e pazienza si uniscono a un’attitudine onnivora verso l’impiego di tecniche e linguaggi diversi. Nata nel 1961 a Pisa, ha frequentato l’Istituto d’Arte di Porta Romana a Firenze, dove ha potuto studiare grafica pubblicitaria e fotografia, nonché approfondire varie tecniche artistiche, dal disegno all’incisione, dalla litografia all’acquerello e alla tempera a olio. Il suo è un percorso di crescita artistica che parte da una base genetica peculiare: dal padre geologo Ferrara eredita la passione per la fotografia, ed è proprio lui a regalarle la prima macchina fotografica. Giovanissima inizia a scattare, a sviluppare, a stampare, intraprendendo un percorso sperimentale che porta avanti insieme al disegno. Ed è qui che vibra l’altra componente genetica, quella materna: figlia dell’eclettica pittrice e scultrice Milena Moriani, Ursula riceve da lei non solo il dono dell’abilità grafica e pittorica, ma ne eredita la capacità visionaria e il coraggio per la sperimentazione libera, componenti essenziali per la costruzione di mondi poetici dove l’elemento memoriale e il vissuto intimo si fondono con la dimensione immaginaria più creativa.

La scelta di un testo come Wunschloses Unglück (1972)[1] per parlare di fototestualità e autobiografia/biografia nella scrittura di Handke può suscitare qualche perplessità. La presenza di immagini, a un’analisi ‘oggettiva’ del volume, risulta circoscritta alla sola copertina, che nella prima edizione raffigurava un paesaggio a tutta pagina e sulla quarta, immerso nel paesaggio, l’autore a figura intera, sostituito in quelle successive dallo stesso paesaggio ridotto a un riquadro, e poi da foto in vari formati dell’autore, come nelle edizioni di molte altre opere di Handke, o in alternativa dalla riproduzione fotografica di un chiostro di un convento. Tutte immagini che non sembrerebbero avere particolare attinenza con i fatti narrati, a conferma dell’atipicità dell’opera, che nonostante le sue anomalie si può leggere come un fototesto.

Il racconto di Handke inizia con un breve trafiletto tratto dalla Volkszeitung in cui si dà notizia della morte di una casalinga cinquantunenne, avvenuta nella notte tra un sabato e una domenica: si tratta di un suicidio per intossicazione da farmaci, e la donna morta è la madre di Peter Handke. Lo scrittore comunica al lettore il legame personale con la donna suicida dell’annuncio in modo scarno, incidentale, più che altro per spiegare l’antefatto da cui il racconto prende le mosse, e si preoccupa anche di rimarcare subito la distanza temporale che separa l’evento luttuoso dal momento in cui la narrazione ha inizio, un lasso di tempo di quasi sette settimane. Il racconto sarebbe nato dal «bisogno di scrivere di lei», prima che questo bisogno si trasformi nell’«ottuso mutismo» che aveva caratterizzato in un primo momento la reazione di Handke alla notizia della scomparsa del genitore. Irritabilità e insensibilità sono le emozioni che l’io narrante registra nel proprio animo al pensiero di ciò che è avvenuto, sensazioni ‘negative’, ma comunque ben accolte, perché capaci di sottrarlo al senso di torpore che altrimenti lo pervade: «Eppure desidero questi momenti, perché allora il torpore non c’è più e la testa diventa lucidissima. È un orrore in cui torno a star bene: niente più noia finalmente, un corpo che non fa più resistenza, non più lontananze faticose, l’innocuo passare del tempo» (WU, p. 9, S. 11).