«Un’immagine dialettica»: si apre così, nell’evocazione della stillstand benjaminiana, il volume Vedere, Pasolini (Ronzani, 2022) curato da Andrea Cortellessa e Silvia De Laude, trasposizione cartacea del numero 181 di Engramma del maggio 2021. Un volume che si aggiunge al coro dei «fescennini centenari» (p. 13) nel segno della visività o, meglio, della «fulgurazione figurativa»:[1]Vedere, Pasolini, dove Pasolini è oggetto del vedere, un vedere che si fa verbo, critica, ma anche soggetto, colui che vede, che si fa vista, immagine, luce. Una luce che squarcia le tenebre della «nuova preistoria»[2] nel tentativo costante di mostrare la realtà, il «cinema in natura»,[3] le diapositive luminose della vita al di là dell’oscurità del conformismo borghese e neocapitalista. È in questo senso che l’intera opera pasoliniana può essere considerata come un’‘immagine dialettica’, come un «montaggio»[4] continuo di materiali della realtà che si concretizza in ipostasi mobili, in immagini appunto, nelle quali convergono e si riattivano traiettorie culturali vicine e lontane, dal mito alla contemporaneità politica, dalla cultura figurativa seicentesca alla critica letteraria del Novecento. Ed è sempre in questo senso che Vedere, Pasolini può essere interpretato come la fotografia di un soggetto in movimento, come una rappresentazione attiva in cui le direzioni della poiesis pasoliniana convergono da tempi multipli, da prospettive plurime (e talvolta antinomiche), legate dal fil rouge della visività.

Dal sordo caos delle cose. Conversazione con Fabio Condemi intorno allo spettacolo Questo è il tempo in cui attendo la grazia

di Damiano Pellegrino

Nelle note raccolte sul foglio di sala lo spettacolo Questo è il tempo in cui attendo la grazia è presentato come una biografia onirica e poetica di Pier Paolo Pasolini attraverso le sue sceneggiature. Progetto originale 2019 del Teatro Comunale Giuseppe Verdi-Pordenone in collaborazione con Teatro di Roma-Teatro Nazionale, Teatro del Lido di Ostia e Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa, il lavoro è stato concepito dal regista teatrale Fabio Condemi insieme all’attore Gabriele Portoghese e a Fabio Cherstich, che ne ha curato la drammaturgia dell’immagine.

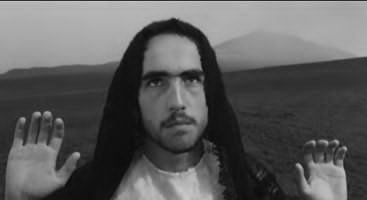

In scena troviamo un’unica figura, Portoghese-Pasolini, che si lascia attraversare da un materiale letterario incandescente, portando avanti un’indagine non tanto sul cinema dell’autore quanto sul suo sguardo. Alcuni frammenti tratti dalle sceneggiature di film editi e inediti – quali Edipo Re, Medea, Il fiore delle mille e una notte, La ricotta, Appunti per un film su San Paolo – scandiscono l’intera durata dello spettacolo fino a inabissarsi nel finale. Le parole e i titoli delle sceneggiature, insieme a videoriprese realizzate da Condemi e da Igor Renzetti, scorrono su uno schermo alle spalle dell’interprete, stimolando gli spettatori a sognare in un gioco continuo di sottrazioni e sospensioni rispetto al procedere della ‘narrazione’, un vero e proprio cinema a occhi aperti.

Abbiamo incontrato il regista di Questo è il tempo in cui attendo la grazia – che di recente si è confrontato nuovamente con Pasolini, affrontando questa volta l’opera teatrale Calderón – per porgli alcune domande sul lavoro di costruzione drammaturgica svolto a partire dalle sceneggiature pasoliniane, sul rapporto che in scena si instaura tra la parola, pronunciata da Portoghese, e l’immagine in movimento, proiettata su uno schermo bianco, e infine sulla relazione aperta e molteplice che si può generare tra questi corpi luminosi e i corpi degli spettatori immersi nel buio della sala.

Questa pagina fa parte di:

Il saggio analizza uno dei capitoli più appassionanti della genesi del Vangelo secondo Matteo, ovvero la scelta dell’interprete del ruolo di Cristo. Oltre a ricostruire le diverse ipotesi che portarono all’incontro con Enrique Irazoqui, ci si sofferma sulla qualità dell’interpretazione del giovane studente catalano nel contesto di un’opera segnata da importanti novità sul piano delle riprese e dello stile.

The essay analyzes one of the most exciting chapters of the genesis of Il Vangelo secondo Matteo, namely the choice of the interpreter for the role of Christ. In addition to reconstructing the various hypotheses that led to the meeting with Enrique Irazoqui, the paper focuses on the quality of the interpretation of the young Catalan student in the context of a work marked by important innovations in terms of shooting and style.

Nella galleria di spettri e figure che ingombrano l’imagery pasoliniana un posto eccezionale è occupato dal sintagma di Cristo, emblema di una disposizione paradossale, quella fra santità ed eresia, con cui lo scrittore ha lottato fino alla fine, giungendo a incarnare la medesima istanza martirologica che aveva infiammato (sub specie Christi) la sua coscienza. La potenza del sembiante cristologico si rivela già nel corso della prima stagione artistica tra le pieghe delle Poesie a Casarsa, attraversate da un gioco dialettico tra il corpo di Cristo e lo specchio di Narciso, matrici archetipiche di una accorata ricerca identitaria dell’io poetico. Dentro le atmosfere dell’eden materno, sospese tra innocenza e colpevolezza, l’iterata presenza dell’immagine di Cristo è ancora aereo fantasma di litanie, ludica superficie di processioni e danze; tale leggerezza metamorfica, non priva di tensioni e spasmi, ben presto avrebbe lasciato il posto a un sentimento più cupo del vivere, testimoniato dall’ossessiva ripetizione del motivo della Passione e della Crocifissione. Basta sfogliare i titoli delle sezioni e dei componimenti dell’Usignolo della Chiesa cattolica per cogliere, infatti, un percorso cristologico inedito, non sequenziale, non letterale ma in un certo senso autobiografico e come autoinflitto, legato inestricabilmente al destino personale dell’autore, che ha bisogno di sublimare il proprio dolore attraverso l’identificazione con Cristo (cfr. Rimini 2006, Rizzarelli 2015). Quasi ad apertura della raccolta si incontra il componimento La Passione, un poemetto in cui con accorata partecipazione viene contemplato il calvario di Gesù, attraverso un calibrato impianto linguistico che alterna le voci e i soggetti dell’enunciazione. La dinamica interna del testo sembra mimare in alcuni passaggi la forma del dialogo drammatico: alla prima persona plurale, il «noi» dei fanciulli che guardano e ‘nominano’ la scena, si aggiunge la prima persona singolare, l’«io» che patisce e soffre.

Cinegrafie corsare: disegnare il cinema per ricordare Pasolini. Intervista a Valentina Restivo

di Giancarlo Felice

Non sto dicendo che riesco costantemente rimanere fedele a questo principio, nel mio lavoro, ma mi sembra che la grossa distinzione fra grande arte e arte mediocre stia nello scopo da cui è mosso il cuore di quell'arte, nei fini che si è proposta la coscienza che sta dietro il testo. Ha qualcosa a che fare con l'amore. Con la disciplina che ti permette di far parlare di te che ama, invece di quella che vuole soltanto essere amata.

David Foster Wallace, Un antidoto contro la solitudine

In occasione dell’anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini, avvenuta un secolo fa, Arabeschi dedica uno spazio tra le sue pagine a Valentina Restivo, illustratrice livornese, classe 1983, che da anni lavora anche sul poeta corsaro e sull’immaginario cinematografico che ci ha lasciato in eredità.

Partendo da frames estrapolati da alcuni film pasoliniani che fanno la storia della cinematografia non solo nostrana, come Teorema, Il Vangelo secondo Matteo e Salò o le 120 giornate di Sodoma, Restivo ricostruisce fotogrammi di memoria in veste grafica, non rinunciando a tradurre i volti e gli sguardi dei personaggi-attori in tutta la loro densa corposità.

Laureata in Cinema e immagine elettronica presso l’Università di Pisa, gli studi di Restivo su Pasolini risalgono proprio agli anni della sua formazione, avvenuta anche presso la Scuola Internazionale di Arte Grafica, e perdurano fino a oggi, condensandosi dentro un milieu visuale da dove l’autrice continua a trarre le trasposizioni figurative dedicate allo scrittore bolognese. La mostra allestita quest’anno a Parigi, presso la Librairie Italienne Tour de Babel, curata da Silvia Pampaloni, ne è un’ulteriore prova.

Alfabeto Pasolini. Intervista a Marco Antonio Bazzocchi

di Alessandro Di Costa, Giancarlo Felice, Giovanna Santaera

Questa pagina fa parte di:

Il 23 marzo 2022 la redazione di Arabeschi ha incontrato e intervistato Marco Antonio Bazzocchi per discutere di Alfabeto Pasolini, pubblicato da Carocci (2022), seconda edizione rivista di "Pier Paolo Pasolini" (Mondadori, 1998). L'incontro si è svolto in occasione del convegno Lampeggiare nello sguardo: attrici e attori nel cinema di Pasolini, tenutosi il 24 marzo 2022 presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania per celebrare il centenario della nascita dello scrittore. La nuova edizione dello studio rappresenta l'occasione per tornare ad attraversare alcuni nodi essenziali della poetica pasoliniana, sintetizzati nel volume in forma di lemmi, secondo la formula già rodata dell'alfabeto-atlante. La conversazione si è mossa a partire da alcune considerazioni relative al processo di aggiornamento del vocabolario e ha poi affrontato diverse questioni cruciali per intendere l'itinerario artistico di Pasolini.

Riprese audio-video: Alessandro Di Costa

Montaggio: Alessandro Di Costa, Giovanna Santaera

La regia lirica tra contaminazioni di linguaggi e spunti interartistici. VideoConversazione con Nicola Berloffa

di Giulia Carluccio, Stefania Rimini

Questa pagina fa parte di:

A seguito di una formazione felicemente ibrida, fra studi di violoncello e maturazione performativa presso l’Accademia Paolo Grassi di Milano, Nicola Berloffa affronta la sfida con i coefficienti dell’Opera con un arsenale ricco di esperienze e mezzi, che gli consente di trovare soluzioni visive senza dubbio innovative e audaci. Il rispetto della partitura e della drammaturgia musicale, da sempre al centro del suo percorso, non esclude la scelta di tentare contaminazioni fra codici diversi, con un frequente impiego di suggestioni e frame cinematografici a completare l’assetto scenografico. Sempre in equilibrio fra repertorio e nuove scritture, Berloffa attinge di volta in volta al suo «hard-disk di sensazioni e ricordi» lasciandosi guidare da matrici di ispirazione diversa (la pittura, la fotografia, la letteratura), che gli consentono di comporre dei «puzzle» registici mai ovvi, come nel caso della Madame Butterfly prodotta dal Teatro Massimo di Palermo nel 2016 e poi riproposta allo Sferisterio di Macerata. La consapevolezza acquisita in campo internazionale, con produzioni significative in molti angoli del mondo (dall’Europa al Far East), consente a Berloffa di lavorare per ‘sottrazione’, senza accumuli o soluzioni a effetto, interpretando i caratteri dei personaggi a partire dai «colori della musica» e restando quindi sempre perfettamente in equilibrio fra tradizione e rinnovamento delle forme.

Emozioni tridimensionali tra lirica, cinema e arti visive. Conversazione con Paolo Fantin

di Nicol Oddo

Lo scenografo Paolo Fantin ormai da quasi un ventennio collabora con Damiano Michieletto, uno dei registi d’opera contemporanei più rinomati. Dalla Gazza ladra, messa in scena nel 2007 per il Rossini Opera Festival, è nato un sodalizio che attraversa non solo la lirica ma anche il cinema e di recente l’orizzonte delle arti visive. Damiano Michieletto, Paolo Fantin, Alessandro Carletti e Matteo Perin hanno infatti dato vita a Oφcina (Ophicina), descritto dai membri come un ‘laboratorio creativo’, che ha avuto come primo prodotto Archèus. Labirinto Mozart, un’installazione immersiva realizzata per La Biennale di Venezia. La conversazione con Fantin, registrata via web in data 18 febbraio 2022, ha spaziato dalla sua formazione agli obiettivi del suo lavoro, con mirata attenzione al processo creativo e all’uso della tecnologia nell’invenzione dello spazio scenico. Dalle risposte ricevute è possibile comprendere come uno dei punti di forza di Michieletto e del suo team creativo sia la ricerca di una commistione di vari linguaggi artistici che si rinnova ad ogni lavoro. Il loro punto di partenza è sempre la storia da raccontare, quindi l’utilizzo delle steady-cam sulla scena, la rimediazione in più schermi, i video preregistrati in Rigoletto, gli inserti del Gianni Schicchi, gli oggetti-simbolo che ‘vivono’ nelle cinque stanze di Archèus, i diversi materiali delle scenografie sono tutte soluzioni espressive pensate per accompagnare e rafforzare il senso drammaturgico delle opere.

Questa pagina fa parte di:

Per restituire la dimensione fluida, sperimentale, flessibile del Piper di Torino la redazione di Arabeschi realizza un breve racconto visivo che, attraverso la documentazione fotografica esistente e la voce fuori campo di Marco Sciotto, tenta di riportare in vita il battito di una generazione capace di progettare nuove forme di animazione culturale.

L’intuizione architettonica radicale di Pietro Derossi prende corpo nel respiro di un videosaggio che vale a rappresentare, in pochi tratti, tutte le potenzialità di uno spazio destinato alla ‘costituzione di una comunanza’.

Selezione dei materiali d’archivio a cura di Donatella Orecchia e Carlotta Sylos Calò

Montaggio video a cura di Vittora Majorana e Damiano Pellegrino

Voce fuori campo di Marco Sciotto

Testi

Pietro Derossi, A proposito di un’esperienza progettuale. Il Piper di Torino, dattiloscritto.

Pietro Derossi, L’avventura del progetto. L’architettura come conoscenza, esperienza e racconto, Milano, Franco Angeli, 2012.

Immagini

© Archivio Derossi

Nel quadro della fortuna cinematografica del poema dantesco il film di Lars von Trier The House That Jack Built (2018) rappresenta un’eccezione alla regola degli adattamenti, per il forte investimento visuale e l’anomala declinazione di uno scenario infernale capace di rimediare diverse fonti iconografiche. Il saggio cerca di individuare le più scoperte strategie diegetiche e figurative a partire dalla constatazione del singolare processo di messa in abisso del sé dei personaggi e del regista.

In the context of the cinematographic fortune of Dante’s poem, Lars von Trier’s film The House That Jack Built (2018) represents an exception to the rule of adaptations, due to the strong visual investment and the unusual declination of an infernal scenario able to remediating different iconographic references. The essay tries to identify the diegetic and figurative strategies most uncovered starting from the observation of the peculiar process of mise en abîme of the self relative to the characters and the director.

A ispirarmi è stata la Divina Commedia. Un poema che amo nonostante la mia difficoltà di cogliere certi nessi con la storia italiana. Mi piaceva l’idea di un uomo che per pareggiare i conti con i nemici, li manda all’Inferno con debiti tormenti. Dal punto di vista visivo i riferimenti sono stati alcuni disegni di Blake e un famoso quadro di Delacroix, La barca di Dante. Nel film l’ho ricostruito in modo preciso (Manin, 2019).

Lars von Trier, intervistato in occasione dell’uscita in sala del suo The House That Jack Built (La casa di Jack, 2018), esplicita in modo perentorio il debito dantesco, accentuando soprattutto la dimensione figurativa del suo approccio alla Commedia: nel consegnare agli spettatori l’ennesima variazione ‘infernale’ del suo cinema, che si aggiunge e in parte sublima un catalogo già ricco di opere nietzscheanamente ‘al di là del bene e del male’, il regista danese sottolinea la matrice pittorica che ha ispirato il light design del film e confessa apertamente di essere giunto a ‘rimediare’ plasticamente due delle più note fonti iconografiche della prima cantica. A rendere ancor più pregnante il rapporto con il testo matrice interviene l’ammissione della specularità tra il protagonista Jack e sé stesso, da cui deriva il rispecchiamento col sommo poeta, secondo una costruzione piramidale forse imperfetta ma di grande effetto: