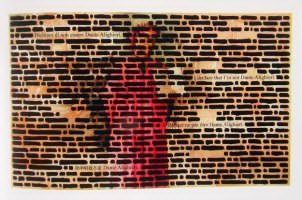

Les Paysages atomiques est un film vidéo de 13min réalisé en 2017 par l’artiste française Fiorenza Floraline Menini.[1] Disponible en accès libre et en ligne, il a été montré dans plusieurs festivals de cinéma, écoles d’art et centres d’art contemporain.[2] Ce film vidéo qui s’inscrit dans la lignée des œuvres considérées par Mathilde Roman dans son livre de 2008 Art vidéo et mise en scène de soi[3] a la particularité d’être entièrement composé de photographies, pour la plupart en noir et blanc, prises, éditées et montées par Menini. La voix-off de l’artiste y accompagne le déroulement des images par la lecture d’un long texte aux accents poétiques fait de commentaires des photos, de réflexions sur le rôle de l’artiste et de la photographie, ainsi que d’extraits de carnets personnels écrits à l’époque où furent prises les photos à l’origine de la vidéo. Ces dernières sont issues d’une série, elle-même intitulée Les Paysages atomiques, que Menini réalisa entre 1992 et 2008[4] et qui est composées de clichés pris dans différents pays – France, Mexique, États-Unis – lors de road-trips durant lesquels des nuages en forme de champignon nucléaire apparurent systématiquement sur la route de l’artiste et qu’elle identifie dans ses carnets comme des révélateurs de son paysage intérieur.

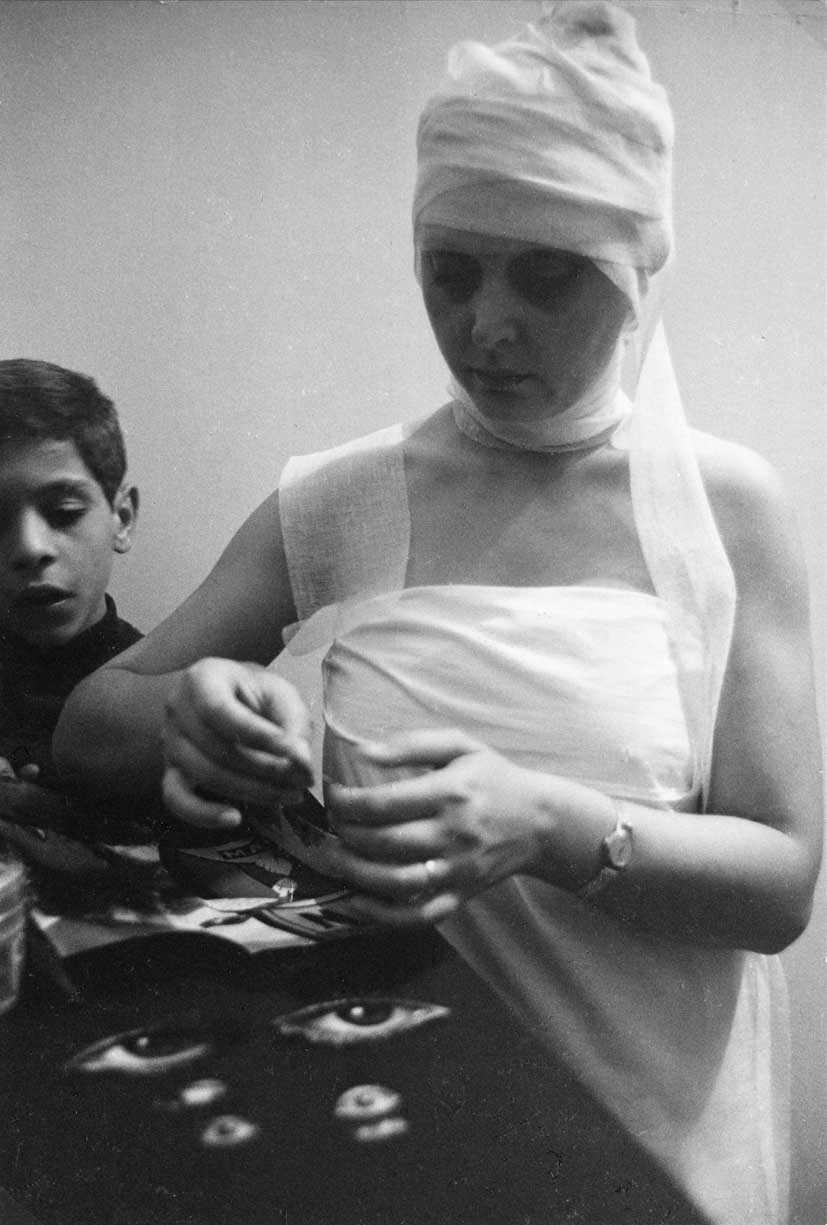

Pour le film, les photos de paysages atomiques sont photographiées aux côtés des carnets que Menini écrivait quand elle les prit et dont elle lit des extraits écrits en plusieurs langues (français, espagnol et anglais). Sur ces photos de photos et de pages de carnets on voit également ses mains, qui les ont autrefois prises et écrites, et qui les manipulent de nouveau à l’occasion de leur mise en récit filmique. Le travail manuel de composition et de réalisation, d’ordinaire invisible, fait ici partie du film qui exhibe son processus de fabrication.[5] Ces photos du présent et du passé sont enfin mises en mouvement par un logiciel de montage vidéo, non par l’utilisation d’une caméra. Rien ne bouge dans ce film vidéo : ni les paysages qui explosent, ni les mains qui composent. Ce sont les fondus enchainés au ralenti, les lents effets de zoom avant et arrière, et le progressif balayage latéral des photos mimant le mouvement du regard qui les font se mouvoir sous nos yeux. En faisant se mouvoir explosions figées, images fixes, texte écrit, et geste suspendu, l’artiste reproduit ainsi le mouvement des phénomènes atmosphériques, du voyage, de l’écriture, et de la création en leur donnant un tempo qui n’est plus celui de la vie, mais de son récit.