Tra le tante storie germinate dalle radici di Gomorra c’è quella raccontata dalle foto di Mario Spada scattate sul set del film di Garrone, che aggiunge un altro episodio alla straordinaria avventura «transmediale» (Wu Ming, 2009) a cui ha dato avvio la penna di Saviano. Lo scrittore napoletano, nelle due pagine che accompagnano il volume che raccoglie gli scatti (Postcart, 2009), disegna il ritratto del fotografo puntando subito l’attenzione sulla prossimità dello sguardo rispetto all’oggetto messo a fuoco:

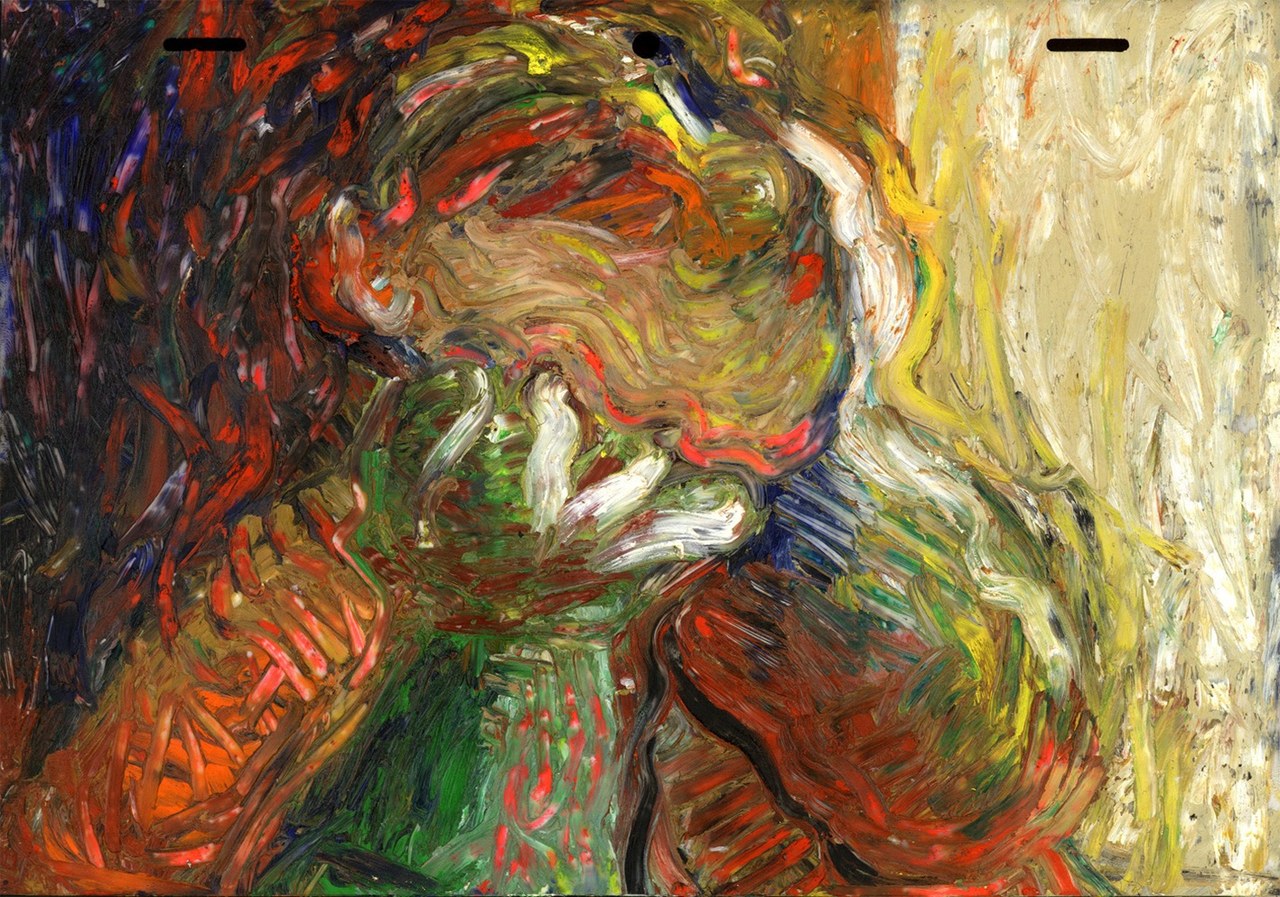

Il discorso di Saviano potrebbe forse essere letto alla luce di quanto Sciascia dice a proposito delle fotografie di Ferdinando Scianna: la capacità del fotografo di Bagheria di cogliere in un istante aspetti riposti della ‘sicilitudine’ deriva dalla consuetudine del suo sguardo immerso in una realtà che conosce bene. Sciascia cita la teoria di Stendhal sull’innamoramento espressa in De l’amour, in cui l’immagine della cristallizzazione del rametto esposto alle intemperie durante l’inverno e trasformato in carbone diviene la metafora della sintesi apparentemente inconciliabile di tempi lunghi e repentini che caratterizzano l’insorgere dell’amore… e per Sciascia anche della fotografia. Spada, come Scianna, conosce bene l’universo sul quale punta l’obiettivo della sua Leica, ma lo ritrae poi nei tempi contratti dello scatto «con un’aggiunta imprevista di contorni e significati», grazie al suo «sguardo discreto e impietoso». È ancora Saviano a notare i tratti del suo stile inconfondibile e a sottolineare la fedeltà ad un’idea della fotografia come ricerca di «luoghi di vita», anche nella eccezionalità delle foto realizzate sul set del film di Garrone, all’interno del quale Spada «si muove come un animale nel suo habitat, in situazioni verosimili, ma questa volta finte. Eppure le ritrae in tutta la loro verità».