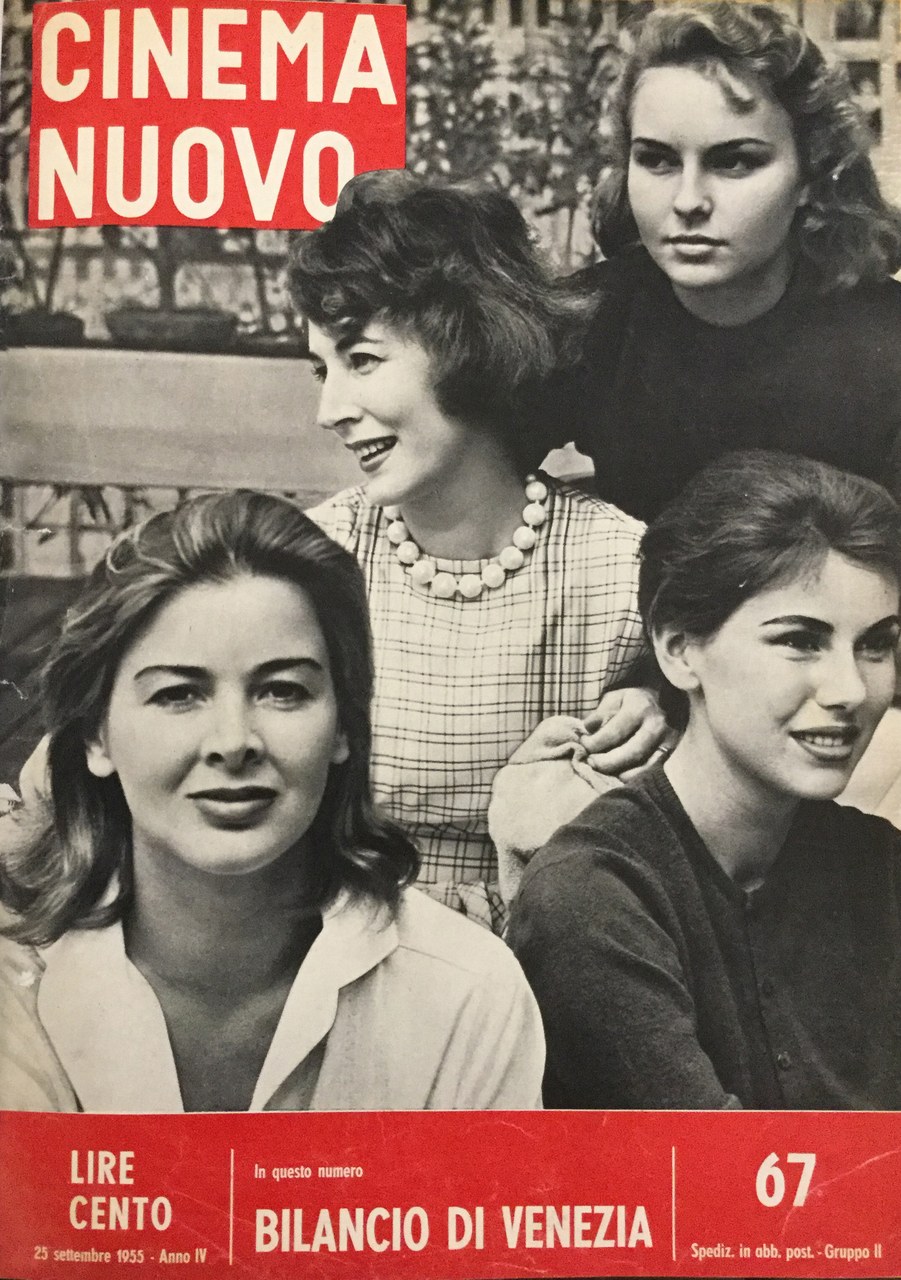

Gli anni Cinquanta, come scrive De Tassis, erano stati quelli della Ê»mutazioneʼ per un cinema italiano che non si accontentava più delle maggiorate e del fisico Ê»fiammeggianteʼ di Lollobrigida, Loren o Pampanini. Lucia Bosé, una nuova Mangano ed Elsa Martinelli ne erano state le protagoniste, fino ai ruoli antonioniani e non solo di Monica Vitti. I corpi delle donne affiorano in primo piano come i loro desideri, invadendo gli spazi della piccola posta, le copertine dei rotocalchi, le pagine della cronaca. Ma saranno le ragazze nate nel decennio successivo a trovare nelle coetanee Jacqueline Sassard e Catherine Spaak (le Ê»straniereʼ alle quali era più facile affidare ruoli scomodi e sregolati) le figure in cui specchiarsi o grazie alle quali concepire il sogno, che non sarà solo tale, di un possibile e radicale cambiamento. Le loro Ê»personaggeʼ metteranno in scena, tra la fine degli anni Cinquanta e per tutti i Sessanta, quelle aspirazioni e nuove immagini di sé, che cominciano a emergere in forte contrasto con una società che nella sua corsa verso la modernizzazione pretende di non scalfire i valori patriarcali.

«Catherine Spaak - Paola Pitagora. Due Ê»belleʼ a confronto», recita la copertina di Bolero Film nell’agosto del 1967, giustapponendo i primi piani delle giovani attrici. Nate entrambe nella prima metà degli anni Quaranta, parte della Ê»prima generazioneʼ per la quale l’età, come scrive Capussotti, assumerà una «funzione nuova nella configurazione identitaria» (Capussotti 2004) agendo da elemento di rottura, hanno dato inizio alle loro carriere alla vigilia dei Sessanta seguendo percorsi diversi ma con vari punti di convergenza, dal loro impegno di cantautrici alla presenza in televisione. Le Ê»personaggeʼ di Pitagora non sono spregiudicate e disinvolte come quelle di Spaak in I dolci inganni, Il sorpasso, La voglia matta, La calda vita, La noia o La Parmigiana; o in commedie balneari come Diciottenni al sole, in cui il fatto che Nicole sia una turista francese giustifica il bikini, il twist e i bagni integrali. Piuttosto, i ruoli di Pitagora occupano uno spazio Ê»tra tradizione e contestazioneʼ, come titolava una rassegna recentemente dedicata all’attrice italiana. Ma è davvero così? L’appellativo di Ê»fidanzata d’Italiaʼ che le viene assegnato per il ruolo di Lucia Mondella in I promessi sposi di Sandro Bolchi del 1967 [fig. 1], quello uno degli sceneggiati di maggiore successo (oltre diciotto milioni di spettatori), non ha forse condizionato questo giudizio?